數字金融推進新疆鄉村振興激發“三農”活力

李凱悅?周通?蔣盈

在新疆,傳統的金融服務面臨的困境有金融服務供需不平衡、政策難以有效落實和服務成本高等。數字技術的廣泛應用,可以有效地解決上述問題。用數字金融推進新疆鄉村振興,激發“三農”活力,可以從數字金融發展頂? ?層設計和戰略規劃、農村數字金融的基礎設施建設、建立新疆特色鄉村數字經濟和智慧農業發展模式試點、數字金融風險預警、緩釋和防范機制建設等方面著手,完善數字金融服務體系,促進城鄉產業協同發展,形成有利于農民收入持續穩定增長的機制。

一、問題提出

推進鄉村振興,激發“三農”活力,必須把握好金融服務的核心,進一步提升服務質量和效率。數字技術作為一種新的生產要素,日益成為經濟發展的重要動力,數字技術的不斷創新推動了數字金融的發展,逐步改變傳統金融機構的運作方式。數字金融并不局限于傳統的借貸活動,其特殊性在于,一方面將數字技術與傳統金融供給服務相結合,進一步提升金融服務的質量和效率;另一方面,數字金融彌補了傳統金融服務的劣勢,擴大了金融覆蓋面,降低了金融服務成本。數字金融符合新疆鄉村振興對金融創新的基本要求,因此,在未來,為了促進新疆鄉村振興,數字金融將成為其最重要的驅動力。

二、新疆傳統金融服務面臨的困境

(一)金融服務供需錯配嚴重

《鄉村振興促進法》出臺后,多家金融機構推出了多種農村金融產品。但是,農村生產者和經營者實際獲得的有效金融服務非常有限,存在金融服務的供需不匹配問題,主要表現為:一是信貸服務的供需期不匹配,普通農民的信貸需求規模較小,金融機構能夠有效滿足普通農民的小額信貸需求,但真正面臨融資困難的是新型農業經營者,這些新型農業經營者缺乏初始投資資金,急需金融機構給予金融支持。然而,由于項目生產前期資金需求量大,建設期不能產生或產生的效益少,同時又缺乏符合條件的抵押物進行擔保,導致大多金融機構僅愿意向其提供類似臨時周轉資金性質的貸款,無法有效滿足大多數尚處于萌芽階段的農村產業經營者的需求,發生了嚴重的錯位,抑制了新型農業經營主體由初創期向成熟期邁進;二是農業保險供給與需求不匹配,除農林牧漁、養殖業和糧食產業等核心基礎農業保險產品外,大部分保險機構陸續創新了農業保險,但受制于理賠流程繁瑣以及效率低下,農村生產主體對保險認識不足,創新產品與農業的自然屬性匹配度較低,無法為激發“三農”活力提供有力支撐。

(二)金融服務政策落地執行不到位

為進一步推動鄉村振興,政府給予了金融機構政策上的傾斜,然而,部分政策未能實現有效的落地執行,具體體現在:一是準入門檻較高,龍頭企業和合作社獲得有效金融支持的次數明顯高于初創企業和散戶,金融機構傾向于支持產業成熟、收入穩定和處于成熟期的優質客戶,而大多數處于創業階段的農業產業經營者無法有效獲得金融供給服務;二是抵押貸款要求較高,農村現有的抵押物包括耕地、農房以及一些容易變現的家庭資產等還沒有被金融機構納入合格抵押物名單,這嚴重制約了農村產業經營者的融資渠道;三是農業投資項目門檻高,涉農金融機構出于資金安全性考慮,更傾向于為能夠持續穩定獲利的項目提供金融供給服務,而公益性的基礎設施建設項目、低效益項目則難以獲得金融機構的青睞。以山地農業、小規模農業為主的地區,其智慧農業、設施農業和農產品加工等領域創新,由于項目初期收益不確定、風險系數較高和盈利能力較弱,導致其無法從金融機構獲取支持。

(三)金融服務供給成本較高

金融機構直接發放信用貸款占涉農貸款的比重較小。大多數地區的涉農金融機構出于資金安全性的考慮,通常更傾向于向農業生產經營者提供保證及抵押貸款。雖然擔保機構能在一定程度上幫助農業生產經營主體獲取信貸資金,但也給農業生產經營主體帶來了高昂的擔保費問題,使得農業生產經營主體無法形成有效的留存收益,阻礙了其發展。

同時,傳統金融服務給農業生產經營者帶來了時間成本問題。由于新疆天然的地理原因導致涉農銀行、擔保和保險等機構的網點覆蓋面不夠全面,信息收集和現場調查的周期較長,復雜的審批程序意味著涉農貸款從評級到發放的平均周期超過15天,導致農業生產經營者容易錯失農業生產經營的黃金期。

三、數字金融推動新疆鄉村振興,激活“三農”潛力的困境

(一)效率較低,抑制“三農”潛力

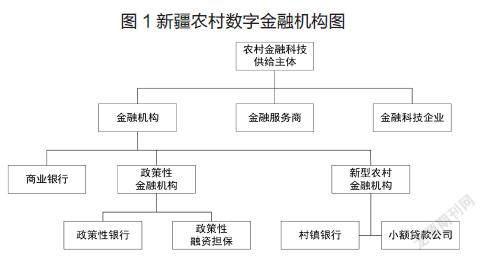

目前,新疆農村數字金融供給主體大致可分為以下三類,如圖1,一是以政策性銀行、大型國有商業銀行和村鎮銀行為代表的金融機構;二是以農林牧漁等行業龍頭企業為核心、融資單位供應鏈金融模式為主導的農業供應鏈金融服務商;三是以數字金融為基礎、輔之以技術手段的數字金融企業。

圖1新疆農村數字金融機構圖

一方面,由于金融市場準入的限制,大部分農村地區農業農村金融服務主要由農村信用社或農村商業銀行來承擔,這使得農村信用社和農村商業銀行在吸收存款和升級數字金融服務方面的競爭力較弱。另一方面,我國雖然實現了LPR市場利率,但在實踐中,涉農金融機構總部對貸款利率的干預始終存在,導致信貸價格未能真正實現市場化。這使得農業貸款利率難以覆蓋其風險和成本,金融服務機構的效率低下,致使無法提供高質量的金融支持,未能有效激活“三農”潛力。

各金融機構結合自身業務范圍,向農業生產經營主體提供了多樣的金融服務,但產品實質不具有差異化。例如,手機銀行是最常見的金融服務平臺,其功能主要是支付和轉賬結算,電商平臺和互聯網技術應用不廣泛及財富管理等涉農功能未得到有效開發。此外,不同金融機構之間缺乏溝通與合作,農村信息碎片化問題嚴重。

(二)數字金融的征信體系尚需優化

目前,征信系統中信息數據龐雜,征信統計口徑未能實現標準化,致使數字金融無法充分發揮其成本低、服務范圍廣和便利性強的特點,成為新疆鄉村振興的一大障礙。農村信用信息采集采用的是客戶經理與信貸客戶直接接觸的征信模式,這樣每個客戶經理可以與更多的農戶對接。然而,許多農民和金融機構沒有信貸,導致農村居民缺乏基本的金融信息和數據,信貸系統不完善,信貸客戶經理無法有效識別關聯方交易。

此外,篩查系統沒有得到嚴格監測,農業生產經營者可能提供不完整或不正確的數據。一旦進入系統,全面檢查和核實的成本很高,而且很難確保數據的真實性。雖然近年來供應鏈金融和農村電商平臺在農村信用體系建設中發揮了積極作用,但受制于供應鏈金融的規模相對較低、農村電商網絡的覆蓋面相對較小,導致數字金融信用體系仍處于開發階段,加之農業生產經營者信息的集中整理與金融機構之間的信貸數據庫未能實現聯通,致使信息無法實現共通。

(三)數字金融供需水平較低

從供給角度看,農村數字金融的供給主體還是多元化的,但仍存在問題。現階段,農村數字金融的主要供給者是政策性銀行、大型國有商業銀行、村鎮銀行和小額信貸公司、保險機構及民間借貸。為了追求持續穩定的利潤回報和信貸資金安全,政策性銀行及大型國有商業銀行主要服務于涉農大中型國有企業及民營龍頭企業客戶,其金融服務較少涉及小規模民營企業、合作社及普通個體;村鎮銀行則存在成立時間較短、規模有限和網點覆蓋率低等問題,無法提供跨區域服務;保險機構中,農業保險公司難以有效提供個性化產品滿足廣大農村地區的金融需求;小額貸款企業及民間借貸存在高利率和高風險等問題,使得農業生產經營者出于成本的考慮不敢向其申請金融供給支持。

從需求角度看,相較于城市地區和中高收入群體,農村地區、偏遠山區、林區、牧區及低收入農民難以獲得有效的金融支持,偏遠地區的農牧民由于自身數字金融素養較低,數字金融的需求往往得不到有效滿足。因此,目前新疆數字金融迫切需要優化、創新和疏通,以便服務于鄉村振興,激活“三農”潛力。

(四)數字金融基礎設施建設較為滯后

農村信息基礎設施的覆蓋面和金融機構的服務能力相對較弱,一是農村網絡基礎設施的發展落后,在一些農村地區,寬帶未實現普及,部分貧困地區智能硬件設施的普及率較低。由于新疆部分農村地區缺乏數字金融基礎設施,支付環境尚需進一步建設優化,導致地區間涉農數字金融交易受限,農民收入持續穩定增長的機制未能有效建立;二是金融機構網點覆蓋不均衡,金融機構出于成本控制,將大部分服務點和設施都集中設立在市縣區鎮,偏遠的牧區林區則較少設立,嚴重阻礙了數字金融促進農村一、二、三產業融合發展和城鄉一體化發展。

四、數字金融賦能新疆鄉村振興的優化建議

(一)關注數字金融發展,做好頂層設計

一是正確理解和把握金融供給結構性改革的內涵,隨著《鄉村振興促進法》通過立法形式將鄉村振興相關政策予以明確,農村金融服務需求的發展也變得復雜而多樣。農村數字金融的發展規劃和制度設計必須適應轉型期的實際情況。在支持促進農業轉型升級、農業產業開放、農業科技創新、農機生產研發、園區經濟、生態環境修復與保護和新型城鎮化發展等方面,做好農業金融服務供給的銜接工作,通過數字金融創新提升產品服務的質量及效率。

二是因地制宜,合理設計,由于北疆和南疆在地理條件、氣候環境和發展水平等方面存在明顯差異,數字金融賦能鄉村振興必須根據當地特點進行區分。各級政府部門要發揮引領和指導作用,穩步推進具有地方特色的數字金融服務及相關配套基礎設施優化完善,通過貨幣政策傳導機制,促進農村實體經濟和數字金融的發展有機融合,提高數字金融服務農村實體經濟的實際效果。

(二)加快農村數字金融的基礎設施建設

一是抓住機遇,提高農村地區移動支付的滲透率,涉農金融機構需要定期了解農業生產經營者需求,及時與外部支付機構進行溝通合作,做好快捷支付、匯款和取現等快速金融服務功能的完善,為農業生產經營者提供更全面、方便、高效、安全的金融服務體驗。

二是完善農村征信系統,特別是民間機構在信息采集和管理過程中要制定科學、規范和嚴格的數據收集錄入標準,便于農業生產經營者信息的采集、存儲和使用。各征信機構應實現基礎信息平臺相互合作,建立基礎信息共享機制,擴大信用信息獲取渠道。在確保數據真實性的同時,進一步規范金融信息的存儲和管理,進一步防止因數字信息泄露而造成的金融欺詐。

三是加大對農村數字新基建的支持推進,對于仍然缺乏移動接收和寬帶鋪設的農村地區,重點給予資金支持,支持農村地區的光纖寬帶等基礎設施的發展。

(三)加快新疆特色鄉村數字經濟和智慧農業發展模式試點

一是加快構建新疆農村數字經濟發展新模式,首先要充分發揮數字金融機構與傳統農村金融機構合作的協同效應,將數字化金融機構的包容性、多樣性和普惠性的優勢,同傳統金融機構,特別是主要服務于農業、農村和農民的金融機構的良好的客戶群體相結合,進一步為農業生產經營者提供更加高效和多樣化的金融服務,有針對性地探索數字技術與農村金融的結合模式,因地制宜加快完善農村金融體系,既要加強金融服務方式的創新,更要注重數字技術與農業和農村經濟的實際結合。

二是加快建設具有地區特色的農村智慧農業新模式,要抓住大數據、云計算和區塊鏈等前沿技術和農業農村一體化發展的機遇,實現數字農業農村高質量發展。同時,通過產、學、研結合,建立智慧農業試點示范區。進一步推動成果轉化,在智能農產品的市場引進和推廣初期,提供適當的補貼,在明確了環境和經濟效益后,再實施推廣獎勵。

(四)加快數字金融風險預警、緩釋和防范機制建設

一是建立常態化風險監測,始終將日常監測作為預防數字金融風險的重要工作,努力實現金融交易數據的自動采集、風險數據的智能分析和合規條件的綜合利用。做好數據安全維護工作,制定有效的監管計劃,完善監管基礎設施建設、統計收集、預警和風險消除機制,確保現有監管規則能夠適應數字金融發展帶來的新風險。此外,監管機構還需要與技術公司合作,提高技術監督能力。

二是數字金融風險監測技術的創新。大數據、區塊鏈和人工智能等前沿技術可以實現智能、實時和準確的風險監測。完善農村金融風險管理體系,需要加強事前的風險預警監測,事中的風險預測和應對,事后的風險分類和總結。

(作者單位:新疆科技學院)