老年股骨頸骨折患者行不同髖關節置換術后髖關節功能和血液流變學指標變化

張 林,劉 都,李 剛,趙生鑫,丁 楊

近年,我國股骨頸骨折患病率呈上升趨勢,股骨頸骨折常見于老年患者,直接影響老年人生活能力。據調查,老年股骨頸骨折多由跌倒和撞擊等暴力因素所致[1-2]。老年患者自身基礎性疾病導致機體功能下降,加之骨質疏松,加大了骨折愈合難度,提高了各種并發癥發生率。有國外研究報道,全球股骨頸骨折老年患者臥床率逐年升高,給家庭及社會帶來了一定壓力[3]。因此,保障患者髖關節功能、減少疼痛及緩解下肢活動受限等成了老年股骨頸骨折治療的重點。對于老年患者而言,保守治療并不能改善下肢活動情況,且對髖關節無明顯修護效果。髖關節置換術是現臨床提倡治療股骨頸骨折的方法,但全髖關節和半髖關節置換術治療效果存在較大差異[4-5]。付立新等[6]認為半髖關節置換術對機體損傷較小,故療效較佳。李勇[7]則與之觀點不同,認為全髖關節置換術能更好地維持患者髖關節功能,對患者預后及生活質量均可帶來有利影響。為此,本研究探討老年股骨頸骨折患者行全髖關節和半髖關節置換術對髖關節功能和血液流變學指標的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2020年5月—2022年8月我院收治的行髖關節置換術的老年股骨頸骨折108例,根據手術方法不同分為全髖組(行全髖關節置換術,56例)和半髖組(行半髖關節置換術,52例)2組。全髖組男29例,女27例;年齡61~85(77.82±5.43)歲;基礎疾病:骨質疏松癥37例,高血壓病21例,糖尿病15例,心臟病8例;美國麻醉醫師協會(ASA)分級:Ⅰ級42例,Ⅱ級14例。半髖組男27例,女25例;年齡60~87(76.53±5.62)歲;基礎疾病:骨質疏松癥39例,高血壓病23例,糖尿病13例,心臟病7例;ASA分級:Ⅰ級38例,Ⅱ級14例。2組性別及年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2納入及排除標準 納入標準:①符合《成人股骨頸骨折診治指南》[8]中股骨頸骨折診斷標準;②同意進行髖關節置換術;③患者和(或)其家屬對本研究知情同意,并簽署相關知情同意書。排除標準:①合并精神疾病者;②有髖關節手術史者;③患有惡性腫瘤者;④具有心、肝及肺等重要器官嚴重疾病者。

1.3治療方法 所有患者入院時均對骨盆進行影像學檢查,確定骨折位置及手術方案,術前皆對各項基本指標進行檢測,針對患者基礎疾病進行對癥處理,根據患者機體狀態注射抗生素進行抗感染處理。

全髖組行全髖關節置換術,輔助患者將體位調整至側臥位,使患者冠狀面與手術臺呈90°,術前30 min進行全身麻醉,以髖關節后側為切點,向下切開至完全暴露髖關節囊,繼續向下切開至露出股骨頭,向后調整股骨頭位置并鋸斷股骨頸,將斷骨取出,清除髖臼及骨折處損傷組織、破損肌肉,采用髖臼銼反復調整髖臼軟骨面至軟骨下骨板露出,將軟骨削除干凈后置入假體,在髖臼假體與股骨之間填充螺絲及骨水泥,以確保二者充分貼合。術后縫合切口進行常規消毒清理。

半髖組行半髖關節置換術,麻醉后患者呈90°側臥位,髖關節后側切入至露出股骨頭,以股骨小轉子上方1.5 cm處為鋸點,將股骨頸鋸斷,取出斷骨并對髖臼內殘存軟組織進行清除,以股骨近端為點插入髓腔銼以此擴大髓腔,檢查髓腔功能,清洗髓腔并填充骨水泥,拔除髓腔銼后安裝股骨頭假體,人工復位后檢查關節情況,進行縫合等常規處理。

1.4觀察指標

1.4.1手術指標:記錄2組切口長度、手術時間、術中出血量、術后引流量、下床時間及出院時間。

1.4.2治療效果:術后6個月根據“美國髖關節和膝關節外科醫師協會”[9]相關標準,對2組治療效果進行評價。顯效:患者疼痛和下肢活動受限等癥狀明顯改善,髖關節活動度在正常活動度的80%以上;有效:患者疼痛和下肢活動受限等癥狀好轉,髖關節活動度在正常活動度的50%~80%;無效:患者疼痛和下肢活動受限等癥狀無明顯變化,髖關節活動度低于正常活動度的50%。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.4.3髖關節功能:術前和術后3、6個月采用Harris評分[10]對2組髖關節功能進行評估。Harris評分總分100分,分數越高功能越好,評分≥90分為優,80~90分為良,70~80分為中等,<70分為差。

1.4.4血液流變學指標:術前和術后3個月采集2組靜脈血3 ml,采用血液流變學檢測儀(徐州市浩宇科技發展有限公司,國械注準20192220903)檢測紅細胞壓積(HCT)、纖維蛋白原(FIB)、血漿黏度(PV)和全血黏度(WBV)。

1.4.5并發癥情況:比較2組術后6個月感染、關節脫位、下肢靜脈栓塞和下肢不等長等并發癥發生情況。

2 結果

2.1手術指標比較 全髖組切口長度、手術時間、術中出血量、術后引流量、下床時間及出院時間均長于或多于半髖組(P<0.05,P<0.01),見表1。

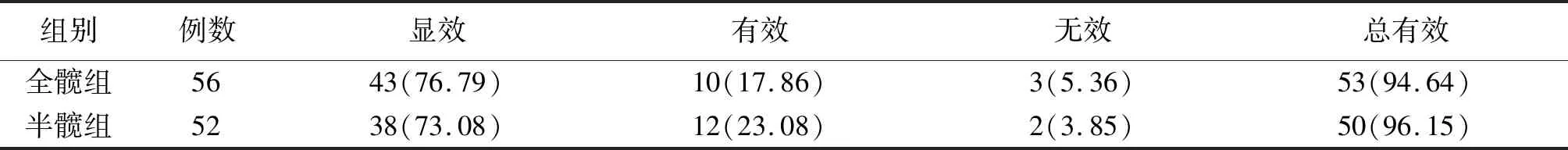

2.2治療效果比較 術后6個月,2組總有效率比較差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

2.3髖關節功能比較 術后3和6個月,2組Harris評分均較術前升高(P<0.05)。術前及術后3、6個月,2組Harris評分比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

2.4血液流變學指標比較 術后3個月,2組HCT、FIB、PV和WBV均較術前降低(P<0.05)。術前和術后3個月,2組HCT、FIB、PV和WBV比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

2.5并發癥情況比較 術后6個月,全髖組發生下肢靜脈栓塞3例,感染2例,關節脫位和下肢不等長各1例,并發癥發生率12.50%;半髖組發生感染1例,并發癥發生率1.92%。全髖組并發癥發生率高于半髖組(P<0.05)。

3 討論

股骨頸骨折是老年患者因自身肌群退化外加暴力沖擊導致出現疼痛和肢體受限等癥狀的疾病。近幾年,大量學者就不同髖關節置換術的治療效果及預后進行了深入探討,但仍未得出較為全面的結論[11]。因此,全髖和半髖關節置換術治療老年股骨頸骨折成為醫學界的研究熱點。

表3 2組老年股骨頸骨折手術前后Harris評分比較分)

表1 2組老年股骨頸骨折手術指標比較

表2 2組老年股骨頸骨折術后6個月臨床效果比較[例(%)]

表4 2組老年股骨頸骨折手術前后血液流變學指標比較

NEUPREZ等[12]對行全髖和半髖關節置換術的股骨頸骨折278例的手術效果進行了比較,結果顯示半髖關節置換術患者康復進展情況明顯優于全髖關節置換術患者。本研究結果顯示全髖組切口長度、手術時間、術中出血量、術后引流量、下床時間及出院時間均長于或多于半髖組,與黃強開等[13]學者研究結論一致。說明半髖關節置換術能明顯加快老年股骨頸骨折患者康復進展,促進骨折愈合。分析其原因可能為半髖關節置換術難度系數較低,對機體刺激較小,故術中出血量少,髖關節恢復速度快;全髖關節置換術會大量清除游離組織,給機體造成損傷較大,引發機體大量出血,從而導致機體恢復時間長。此外,鐘鎮陽等[14]和田茂兵等[15]對194例股骨頸骨折手術效果及髖關節功能進行分析研究,并在術后1年至3年對其進行跟蹤隨訪,發現所有行關節置換術的患者Harris評分優良率均升高。本研究結果顯示,術后6個月,2組總有效率比較差異無統計學意義;術后3和6個月,2組Harris評分均較術前升高;術前及術后3、6個月,2組Harris評分比較差異均無統計學意義。表明無論是全髖還是半髖關節置換術均通過置入假體替代受損組織,治療老年股骨頸骨折患者均效果較好,且皆可提高髖關節功能,與上述研究結果基本一致。另有研究報道,手術治療會改變骨折患者血液流變學指標[16-17]。HCT對血液黏稠度有一定影響,水平升高會引發血管內血液淤滯,出現不同程度微循環障礙。FIB作為凝血因子之一,水平升高會引發PV和WBV增加,從而導致機體血液黏稠,阻礙靜脈回流[18]。本研究結果顯示,術后3個月,2組HCT、FIB、PV和WBV均較術前降低;術前和術后3個月,2組HCT、FIB、PV和WBV比較差異無統計學意義,與謝穎超等[19]學者的研究結論一致。分析其原因為患者骨折后臥床休養,導致血流速度降低,因而提高了機體HCT和FIB水平,進一步加大了血液黏稠度;而全髖和半髖關節置換術后患者髖關節得到修護,術后康復訓練增加,有效促進血液循環,從而降低了HCT、FIB、PV和WBV水平。另外,本研究結果還顯示,術后6個月,全髖組并發癥發生率高于半髖組,與戴傳強等[20]研究結果一致。表明半髖關節置換術較全髖關節置換術治療老年股骨頸骨折術后并發癥少,可提高患者機體活動能力。

綜上所述,全髖和半髖關節置換術治療老年股骨頸骨折患者效果相當,均能提高髖關節功能、降低血液流變學指標,但半髖關節置換術可加快康復進展、促進骨折愈合,且并發癥發生率較低。然而,本研究未對2種術式治療老年股骨頸骨折的長期預后效果進行評估,結果存在一定局限性,后續需對患者進行長期隨訪,以進一步驗證本研究結論。