地方依戀、旅游者心理所有權與環境責任行為的關系研究

霍 紅,張菁家,詹 帥

(哈爾濱商業大學 管理學院,黑龍江 哈爾濱 150028)

0 引言

隨著人們生活水平的提高,旅游人數激增。即使受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,2020 年國內旅游人數仍高達28.79 億人次。在旅游活動中,一些旅游者貪圖即時方便和其他利益,隨手亂扔垃圾、在文物上刻字涂抹等不當行為,不但增加了旅游地環境維護成本,而且導致當地旅游環境吸引力下降。十九大報告把“生態文明建設”提到一個新的高度。旅游業可以通過加強生態保護,為旅游者提供更加優美舒適的旅游環境,以增加旅游目的地吸引力。旅游者是環境行為的首要實施者[1],相較于采取強制性的懲罰措施來減少旅游者的不當行為,刺激旅游者產生環境責任行為的意愿,引導旅游者在旅游目的地主動實施環保行為,更有利于降低旅游目的地的環境維護成本并推動旅游地的可持續健康發展。基于此,“如何刺激旅游者自愿做出有利于旅游地可持續發展的環保行為”成為管理者和學者關注的重點。

以往研究大多基于計劃行為理論[2]等理性模型,認為旅游者環境責任行為主要受旅游者理性因素的驅動[3]。其實,非理性因素對非慣常環境下旅游活動主體的影響更加顯著[4]。因此,研究情感等非理性因素如何影響旅游者在目的地的環境行為十分必要。地方依戀作為人與目的地環境互動過程中所產生的積極情感對旅游者滿意度、旅游者忠誠度等具有積極影響[5],增強旅游者對目的地的依戀情感已經成為旅游地經營管理者的管理策略。近年來,學者們開始關注地方依戀對旅游者環境責任行為的影響[6],但已有文獻多側重于探討旅游者所產生的地方依戀對旅游者環境責任行為的直接影響,旅游者地方依戀對其環境責任行為的心理作用機制還不明晰。另外,以往關于地方依戀的大部分研究中,學者們對其劃分的兩個維度(地方依賴和地方認同)之間的直接關系存在不同的研究結論,并且也較少研究探索二者關系的內在作用機制。因此,對地方依戀兩個維度與旅游者環境責任行為的關系進行深入研究,并進一步驗證地方依戀兩個維度的內在關系就十分必要。同時,消費者對目標產品的了解和熟悉會激發其占有心理的產生[7],進而對消費者的態度和行為產生積極影響。但目前的研究多集中在組織學和心理學領域,旅游情景下消費者(旅游者)的心理所有權與情感和行為的影響的研究較少,將地方依戀、心理所有權、旅游者環境責任行為結合起來探討作用機制的研究更為少見。

據此,本文嘗試將旅游者心理所有權引入旅游者行為研究,探討地方依賴與地方認同深層內在關系,以及對旅游者環境責任行為的影響機制,特別突出了旅游者心理所有權的中介作用。以期豐富旅游情景中地方依戀對旅游者環境責任行為作用機制的研究,明確旅游者對目的地產生的占有感和環境行為之間的因果關系,并為旅游地管理者采取措施激發旅游者人地情感、改善旅游地環境、緩解人地矛盾、提高旅游地可持續發展能力提供科學參考和理論依據。

1 文獻綜述

1.1 地方依戀

Williams等將地方依戀定義為主體與特定環境互動過程中搭建的人與地之間的積極情感橋梁[8]。地方依戀最初是地理學中的概念[9],后來被引入到旅游研究情境下,研究其維度的劃分和測量及對旅游者意愿和行為的影響[10]。首先,對地方依戀維度的劃分,學者們持不同觀點。目前,在旅游研究領域被普遍接受和認可的是將其劃分為地方依賴和地方認同兩個維度[10],它們分別側重于個體對環境在功能方面和情感方面的依戀,本文也采用這一劃分方法。其次,隨著研究的不斷深入,學者們發現地方依戀的兩個維度并非是相互平行的關系,而是存在一定的內在關聯,但對于二者的因果關系,尚存在兩種不同的觀點:一是一些研究者認為地方認同相對于地方依賴的產生需要較長的時間,這與Vaske 等的研究結論一致[11]。二是另一些研究者認為人與地互動過程中產生的地方認同是塑造個體心中地方依賴形成的重要前提。王坤等以文化旅游區的游客為研究對象,得出游客對旅游區的地方認同越強烈,對旅游區的功能性依戀越強烈的研究結論[12],之后陸相林等以紅色旅游景區的游客作為研究樣本也驗證了這一結論[13]。第三,學者們對地方依賴和地方認同之間的作用機制尚缺少研究,對地方產生依賴情感的旅游者是通過什么心理機制產生歸屬感和認同感是亟待研究的問題。最后,基于地方理論來研究旅游者的決策過程和行為意愿已成為學者們的研究熱點。但已有研究多集中于探討地方依戀對個體意愿和行為的直接影響,而關于引入內在心理中介機制,對地方依戀與旅游者行為之間關系進行深入探討則相當貧乏。

1.2 心理所有權

心理所有權的概念最初由Pierce 等提出并應用于組織學的研究中,認為員工對其所屬組織的一部分感覺是“他們的”的心理狀態就是員工產生的心理所有權,它是個體心理上產生的所有權,即“我覺得什么是我的”[14]。這種所有權不被社會所認可,不受法律保護[15]。空間感、認同感與效能感共同構成了心理所有權,并且個體能夠通過增加對目標物的控制、熟悉和投入等途徑來促進心理所有權的產生和增強[7]。

之后的研究發現人們對有形和無形的產品和環境等產生的心理占有感會對個體的態度和后續行為產生影響,這引起了學界對心理所有權的關注。但已有的成果多集中在組織學和產品營銷學領域,驗證了員工心理所有權對組織的工作態度和行為的積極影響以及顧客心理所有權對產品的口碑推薦意愿等的積極影響[14,16]。根據已有文獻可以推測旅游者的心理所有權對于環境責任行為實施有積極的促進作用,但較少研究者將心理所有權應用于旅游者行為研究領域,關于探討旅游領域個體心理所有權與旅游者心理依附、態度和行為之間關系的研究更為少見。故本文認為,從旅游者心理所有權角度研究旅游活動主體的心理依附,并解釋和預測旅游者環境責任行為是值得探索的方向。

1.3 旅游者環境責任行為

以往關于環境責任行為的研究大多針對慣常環境下人們的環境責任行為。但由于旅游情景的非慣常性,已有的研究結論不能直接應用于旅游情景,為此學者們近年來開始將環境責任行為引入到旅游情景研究中,并對旅游者環境行為的概念進行界定,認為旅游者環境責任行為是在非慣常的旅游情景下游客所實施的有益于旅游目的地環境的行為[17]。目前已有成果多集中于對旅游者環境責任行為的維度構成、驅動因素及影響機制的研究。首先,關于旅游者環境責任行為的維度劃分和測量,學術界目前還未達成共識。蔡禮彬等參考已有的成熟量表將其作為單維度變量來研究[6]。而另一類研究是將其作為多維度變量進行了研究,如Cheng 等在研究中將旅游者環境責任行為劃分成了一般行為和特定行為兩個維度[18],也有學者將其劃分為4 個維度[19]。其次,諸多研究已經表明,理性因素顯著影響個體實施對環境有益的行為[3]。之后學者對非慣常環境下旅游活動主體行為的影響因素及作用機制進行研究,發現非理性因素對旅游者環境責任行為的解釋和預測力高于理性因素[4]。情感作為非理性因素對于旅游者環境責任行為的影響近年來得到學者的關注,在關于情感對旅游者環境責任行為影響研究中,地方依戀對旅游個體在旅游過程中的環境責任行為實施的顯著影響已經得到多次驗證。如:劉凡等在景觀感知對環境責任行為影響研究中,驗證了地方依戀的兩個維度對環境責任行為兩個維度均有積極的驅動作用[20]。但關于地方依戀對旅游者環境責任行為的具體心理作用機制的研究成果較為少見,有待進行更深入的探討。

1.4 相關研究述評

通過文獻梳理可知,國內外學者關于對地方依戀的維度劃分和測量量表的開發方面有豐富的研究成果,旅游領域也有部分學者已經意識到了地方情感對旅游者行為的重要影響。但現有研究依舊需要注意以下問題:首先,地方依戀的兩個維度之間的內在關系,以及它們之間的內在作用機制還不明晰。其次,以往關于心理所有權與個體心理依附、意愿和行為的關系研究主要集中于營銷學、組織學和心理學領域[16,21],心理所有權會對個體的口碑推薦意愿、認同感、購買意愿、保護欲和責任感產生積極影響[22]。而旅游情景與人們日常所熟悉和生活的環境不同,它是旅游者在出游期間所處的臨時性、短暫性的空間[23],旅游者對目的地產生的占有感和環境行為之間的因果關系還未明確。第三,旅游領域有部分學者已經意識到了地方依戀會通過旅游者的內在心理因素而影響旅游者環境責任行為,卻少有文獻將旅游者心理所有權作為中介變量來研究地方依戀與旅游者環境責任行為的影響機制。

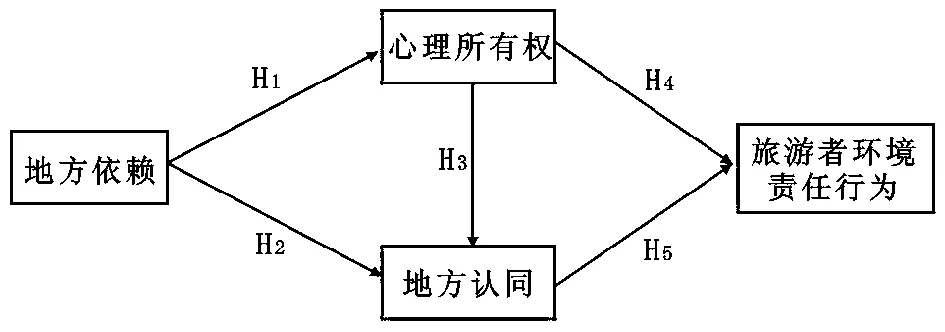

2 研究假設

2.1 地方依賴與心理所有權

雖然心理所有權在旅游領域的應用尚不廣泛,但學者們已經探討了在組織、營銷和心理領域中影響心理所有權產生的因素,個體對目標物的互動、認可和熟悉能夠促進所有權意識的產生[7]。姚凱等研究發現海歸對組織的集體心理所有權是通過對工作產生認可,并建立與組織的緊密聯系感所形成的[24]。另外,Pierce 等研究發現伴隨著個體對目標物的了解和熟悉,個體會生成心理所有權,消費者接觸并撫摸目標產品或者心中想象對其觸摸都會對心理所有權的產生和增強有顯著影響[7,25]。但在旅游情境下關于探討影響旅游者心理所有權產生的前因變量的研究還很欠缺。地方依賴是人在與地方互動過程中所產生的對地方的功能依賴,指的是環境所能提供的設施等資源能夠滿足個體需求,個體對地方產生認可。另外,“人—地”互動過程中,在環境中的體驗過程和付出的時間會增加個體對地方的熟悉感。基于此,本文提出假設H1:地方依賴正向影響旅游者心理所有權。

2.2 地方依賴與地方認同

地方依賴是個體對目的地所提供設施服務的功能依賴[10],并且該地方與其他已知方案相比具有不可替代性。而一個地方還可能被視為個體自我的重要組成部分,從而形成對地方強烈的情感依戀,即地方認同。旅游者由于地方所提供的功能與個體需求更匹配而到目的地重游是地方認同形成的重要前提[26],故地方認同的形成需要相對較長的時間。Vaske等研究地方依戀的兩個維度對環境行為的影響時,發現地方依賴正向影響地方認同[11],唐文躍等的研究也驗證了這一結論[27];劉凡等在公園可持續發展的研究中發現,地方依賴可以通過地方認同對游憩者環境責任行為產生影響[20]。但對此也有學者持不同觀點,認為旅游者對旅游地的認同驅動地方依賴的產生[12],二者之間的關系仍是值得探討的方向。基于此,本文提出假設H2:地方依賴正向影響地方認同。

2.3 心理所有權與地方認同

旅游領域旅游者心理所有權對地方情感依戀的影響研究截止目前尚不明確,但認同感和心理依附的產生受到個體心理占有感的影響已得到驗證。心理所有權是一種認為目標物與自我身份和個性相一致,并能夠促使人們對目標物產生心理依戀的心理占有感[14],是個體對目標物所產生的歸屬感、認同感和效能感的體現[28]。Kamleitner 等研究發現個體對所擁有的目標物會產生心理上的依戀情感[25]。Ball等研究表明消費者的心理所有權可以使消費者對目標產品的價值評估和心理滿足得到提高,并在消費者心理依附的產生中起到基礎作用[29]。消費者對目標產品所形成的占有感加深了他們對產品的信任,并為心理依附的產生提供了信任基礎[30]。而關于人地情感的研究則表明,地方認同是個體對地方產生的心理依附和情感性依戀[10]。另外,也有研究表明心理所有權能夠提高個體的滿意度[21],而個體的滿意度對地方認同有顯著的影響[13]。基于此,本文提出假設H3:旅游者心理所有權正向影響地方認同。

本系統完成了在線考試系統的諸如學生考試,老師出題、出卷、管理考試等基本功能,并加入了考試分析功能、公告功能等拓展功能,大大方便了教學的應用。

2.4 心理所有權與旅游者環境責任行為

根據占有心理學理論,個體對目標物的占有感能夠激發個體正面情感和責任感的產生[31]。個體對目標物產生的責任感,會刺激其做出有利于目標物的保護行為[7]。Morewedge等研究發現,對目標物產生心理占有感,即心理所有權的消費者會對其做出更加積極的價值判斷和行為反應[32]。另外,擁有心理所有權的個體會產生責任、關系、保護和犧牲個人利益的意愿[7]。在旅游這一非慣常的情境下,旅游者的心理所有權也與其積極行為有重要聯系,如Asatryan等發現顧客所產生的心理所有權會對口碑推薦以及酒店房間的愛護行為有積極影響[33]。Li等也驗證了旅游者心理所有權作為旅游者環境責任行為前因變量的合理性[34]。基于此,本文提出假設H4:旅游者心理所有權正向影響旅游者環境責任行為。

2.5 地方認同與旅游者環境責任行為

地方認同強調的是個體對所處環境產生的依戀感和歸屬感。當旅游者對所游覽的環境產生依戀時,就會產生對環境的認同,從而表現出環境責任行為。蔡禮彬等將地方依戀的兩個維度進行整合,發現地方依戀中代表情感與象征意義的“地方認同”中介旅游者環境契合度對旅游者環境責任行為的影響[6]。另外,也有研究在探討地方依戀多個維度分別與個體環境責任行為之間的關系時,將地方認同作為地方依賴和旅游者環境責任行為的中介變量,證實了地方認同與環境責任行為的關系[11]。如Halpenny將地方依戀劃分為3 個維度驗證了旅游者地方認同對環境責任行為意愿的積極作用[9]。基于此,本文提出假設H5:地方認同正向影響旅游者的環境責任行為。

圖1 研究概念模型Figure 1 The concept model of research

3 研究設計

3.1 研究方法

本文通過質性和量化研究相結合的方法對地方依戀、旅游者心里所有權與旅游者環境責任行為之間的關系進行研究。第一階段以半結構化訪談收集資料,對訪談資料進行分析;第二階段采用問卷調查法進行數據收集,并借助SPSS 22.0、AMOS 24.0 軟件對理論模型和關系假設進行驗證。

3.2 訪談樣本選取與數據收集

本文根據研究目的選取能夠反映旅游者群體特征的代表性樣本,共20 名被訪談者,其中男性、女性分別為9 人、11 人。訪談對象需在半年內有過旅游經歷且能夠準確地回憶起旅游過程;擁有一定的理解和表達能力,以保證訪談過程的順利進行及收集資料的價值;被訪談者涉及不同行業,避免訪談結果的片面性。訪談前讓被訪談者提前了解訪談的主要問題,能夠使其充分回憶旅游的經歷。正式訪談開始時,首先,告知被訪談者研究目的及對個人信息的保密處理,并在得到被訪談者允許的情況下對訪談過程進行錄音;其次,訪談結束后對錄音等資料進行整理,轉化為文本訪談記錄,作為后續分析的原始數據。

3.3 問卷設計與數據收集

本文根據具體情況與已有的成熟量表相結合,對地方依戀、旅游者心理所有權和旅游者環境責任行為進行測量。地方依戀的測量主要參考Williams等、Yuksel等的研究[10,35];旅游者心理所有權的測量主要參考徐寧寧等[36]的研究;參考Chiu 等[37]的量表測量旅游者環境責任行為。首先,問卷的第一部分考慮到環境責任行為是一種社會贊許行為,為了減少調查對象的顧慮,保證調查結果的真實性,首先向調查對象說明此為匿名調查。其次,讓調查對象回憶最近的一次旅游經歷,對“您所游覽的旅游地的所在省份”和“您所游覽的景點名稱”兩個問題進行作答后才能進入下一輪調查,來保證調查對象的實際行為與問卷數據保持一致。第三,本文共13 個題項,所有量表均采用李克特7 點量表形式,并在問卷的最后部分設置了針對旅游者人口統計學特征的題項。

在新冠肺炎疫情背景下,線下收集數據難免會給疫情防控工作增加負擔。且調查全國各地旅游景區的旅游者行為能夠提高研究結論的適用范圍,故本文通過線上發放問卷來收集數據。使用設計好的初始問卷進行預調研,共收回有效問卷96 份,通過對問卷進行分析將部分題項進行刪減和修改形成最終問卷。正式調研在回收的500 份中,剔除回答時間過短等問卷,共475 份有效問卷用于最終分析,問卷的有效率達到95%。

4 質性研究結果及分析

4.1 心理所有權的中介作用

當旅游地所能提供的設施等資源能夠滿足旅游者的需求時,旅游者會更容易投入到環境中,增強對環境的熟悉感、親密感和控制感,沉浸其中,這可以從原始訪談資料中看到,例如有訪談者提到“……我到當地就體會到整個生活節奏跟之前的地方形成了強烈的對比,旅游地的生活節奏慢了下來,就是比較放松的狀態,沒有之前的那種緊張感和為生活奔波的感覺……”“……在這些地方,它們滿足了我的需求之后,我會對這個地方產生一些額外的好感,然后我就會覺得這個旅游地布置得非常好!非常人性化!……”等,以及“……我對這個旅游地的印象非常不錯,它比我所預期的要好……像餐廳菜品價格也不算昂貴,都是大家可以接受的范圍……”等,說明旅游地的服務等通過給旅游者留下良好的印象,從而拉近了旅游者與旅游地的距離,增加人地之間的親近感和控制感,驗證了地方依賴與旅游者心理所有權的關系,即H1成立。同時,“……那里各式各樣的卡片和信封,整個占兩面墻壁那么多,然后我就挑得很開心,整個就很融入到那個環境,完全沉浸在挑選的過程……我當時那種感覺真的挺好的,就感覺:‘哇!太特別了!’,完全像趴在自己的書桌上……”等語句,這體現了隨著旅游者投入度的不斷增加,并融入到所處的環境,他們就會對旅游地產生更深層次的歸屬感,即驗證了H3。

另外,就地方依賴會對旅游者環境責任行為影響方面,大部分訪談對象均提到他們與旅游地產生的地方依賴是通過他們對環境所形成的親密感與控制感,使他們產生對地方更深層次的認同感,進而影響其環境責任行為的。如“……船夫很熱情,介紹了很多本地人的生活習慣,我們邊聊天邊賞景,不知不覺就在湖上轉了一圈,我的確被那種朦朧美和當地人喝喝茶,聊聊天,偏古典的生活方式所吸引,所以在這旅游過程中肯定是要保護好這里的環境……”等。因此,其影響路徑可以概括為:地方依賴→旅游者心理所有權→地方認同→旅游者環境責任行為。不過,部分被訪談者提到在當地環境中的投入程度以及與旅游地建立起的親密感等心理狀態會對后續積極的行為產生影響,如“……選擇旅游就是想給原本疲憊的生活和工作帶來一絲絲安慰,所以在這個過程中這些需求能夠得到滿足的話,我會對這個地方產生正向的心理,比如有消費項目什么的,肯定會主動消費……”等,但直接證明旅游者心理所有權與環境責任行為關系的依據并未從訪談資料中找到,故后續仍需繼續驗證H4。

4.2 地方認同的中介作用

另外,地方認同中介于地方依賴對旅游者環境責任行為的影響。大部分受訪者均有提到,如“……這里給我的體驗很好,它整個地方的特色和生活方式就是直插我的心窩的那種感覺,跟我的完全是契合的。所以能給我這么好感受的一個地方,就算我在某些方面多付出一點,那我也是大賺。在環保方面多付出一點也是舉手之勞,對我來說,我也是值得的,我很樂意……”“……它帶給我的服務是周到的,需求能及時得到解決,還有在下雨的時候,云后邊藏著山,山后邊映著水,就像水墨畫的景色,帶給了我很不一樣的一種景觀體驗……,這些美好的東西都需要我們共同來保護……”等。故其影響路徑可以概括為:地方依賴→地方認同→旅游者環境責任行為,也即驗證了地方認同的中介作用。

5 量化研究結果及分析

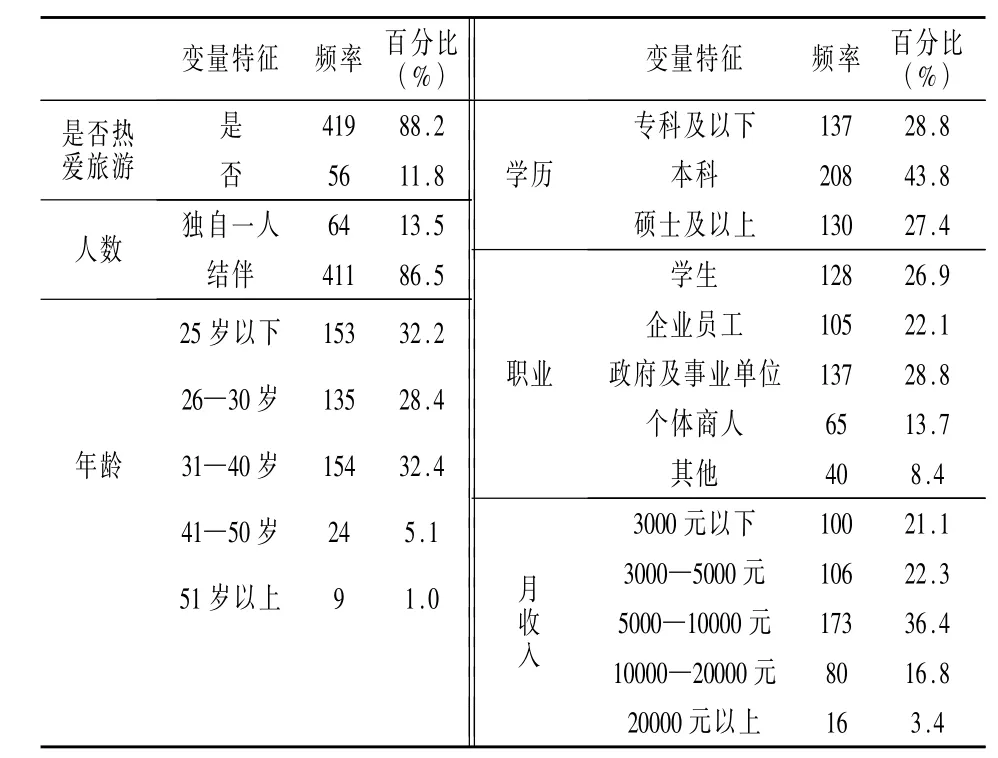

5.1 樣本特征分析

樣本統計結果如表1 所示,在性別分布上,男、女樣本分布相對均衡;受訪樣本主要以中青年為主,并覆蓋各適宜旅游的年齡段;職業覆蓋了不同領域,有空閑和法定休假時間的學生、企業員工和政府及事業單位工作群體占比例較高;在受教育程度上,有43.8%的人擁有本科學歷,碩士及以上占27.4%,說明被調查對象的整體素質較高,能夠更好的理解問卷內容,提高了數據的準確性。

表1 樣本的人口統計學特征(N =475)Table 1 Demographic characteristics of the samples(N =475)

5.2 共同方法偏差檢驗與信效度分析

自填式的問卷調查,可能由于問卷的所有題項都是由同一個調查者所完成,因而導致出現共同方法偏差的問題,所以首先使用Harman 單因子檢驗法,通過探索性因子分析進行共同方法偏差檢驗。分析數據顯示未旋轉的因子載荷矩陣中符合標準的因子數量為4,方差解釋率低于50%的判斷標準,為46.47%,故本文的共同方法偏差不影響研究結果的可靠性[38]。

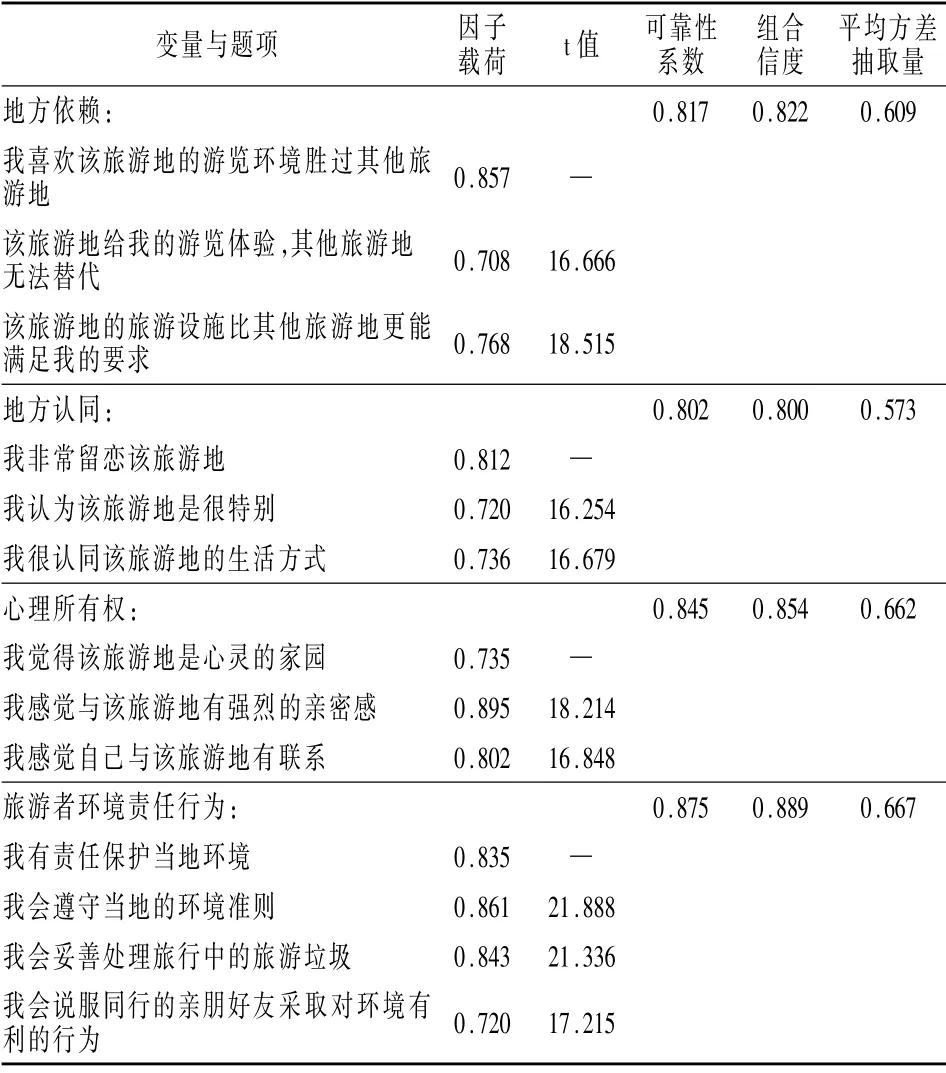

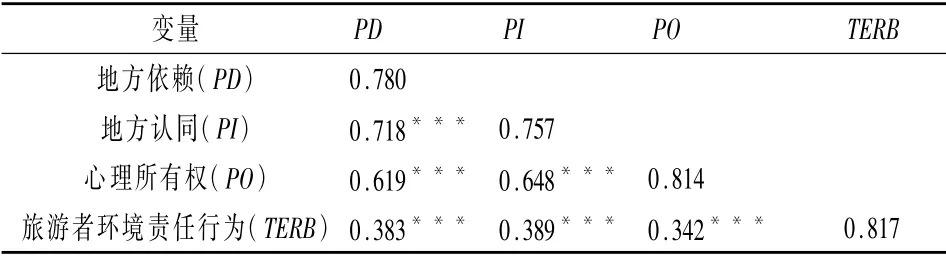

信度和效度檢驗借助SPSS 22.0 和AMOS24.0軟件,結果顯示模型擬合效果符合標準。其中:χ2?df =2.904,符合標準(1 <χ2?df <3);RMSEA =0.063,符合標準(<0.08);GFI =0.947;CFI =0.969;IFI =0.969;Tucker-Lewis 指數為0.958,均符合標準(>0.9)。本文所研究變量的Cronbach′sα系數與CR 值(表2)均滿足標準(>0.7),問卷的信度符合要求。另外,4 個變量的標準化因子載荷量均符合大于0.6 的標準,AVE 均符合大于0.5 的標準,表明本文所使用的量表收斂效度較高。地方依賴、地方認同、旅游者心理所有權、旅游者環境責任行為這4個變量兩兩間AVE 的平方根均大于變量之間的相關系數,結果如表3 所示,表明本文的測量具有較好的區別效度。

表2 驗證性因子分析結果Table 2 Results of the confirmatory factor analysis

表3 區別效度檢驗結果Table 3 Results of discriminant validity test

5.3 假設檢驗

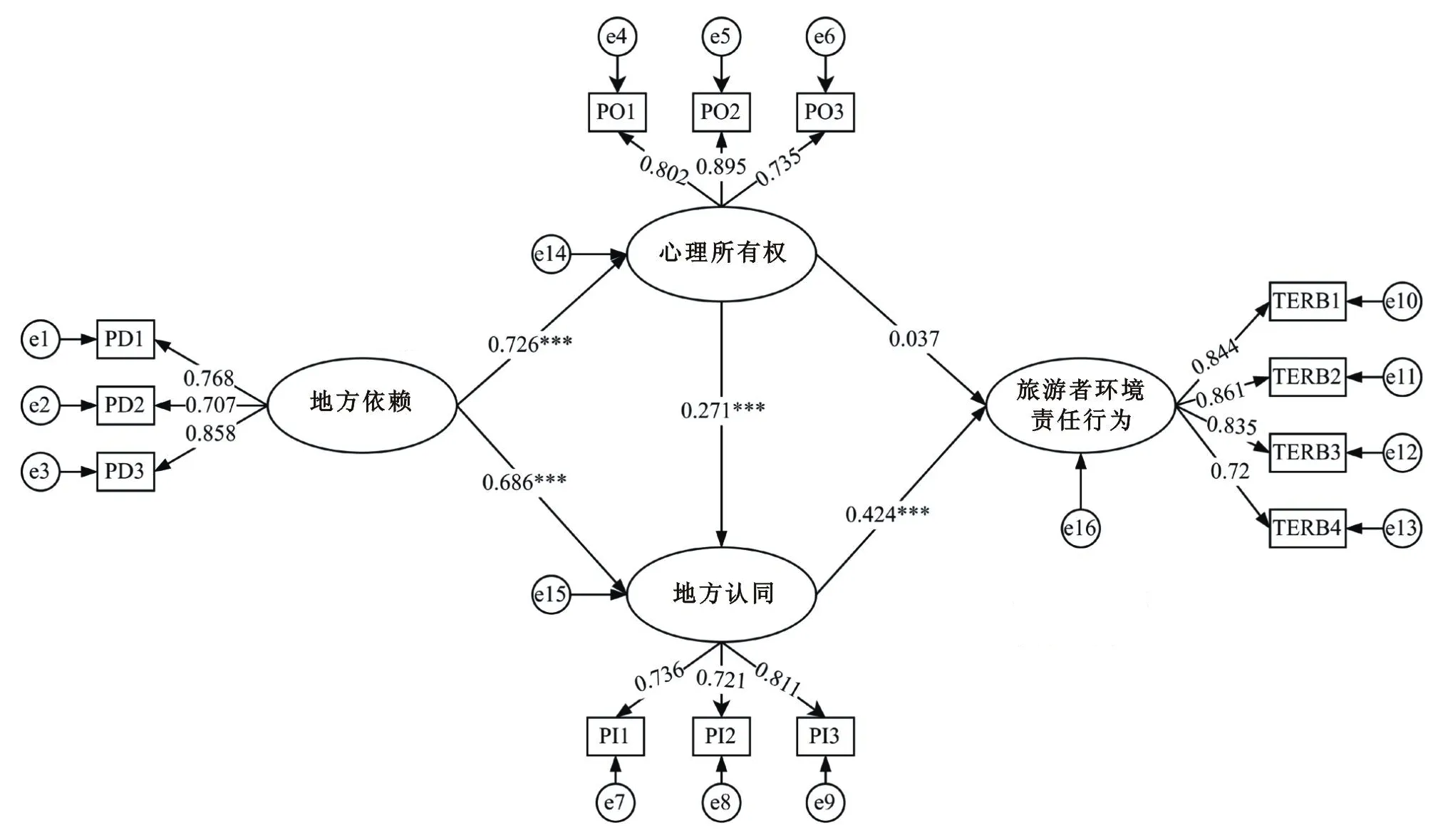

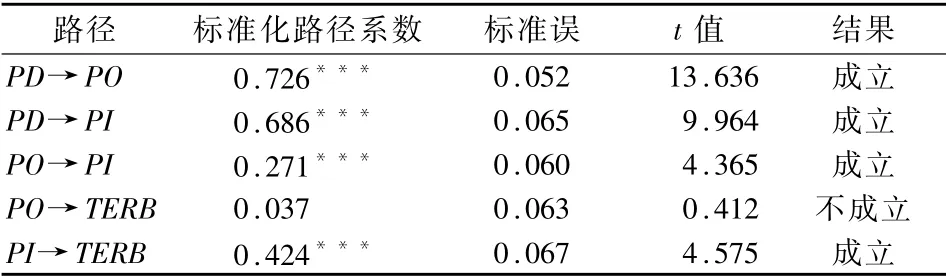

關于旅游者環境責任行為的研究假設借助Amos24.0 結構方程模型進行檢驗,結果如表4、圖2所示。以顯著性P 的值小于0.05 的標準可以得出:地方依賴對旅游者心理所有權和地方認同均存在顯著的正向影響(β1=0.726,p <0.001;β2=0.686,p <0.001),假設H1、H2成立;旅游者心理所有權顯著正向影響地方認同(β3=0.271,p <0.001),假設H3成立,但對旅游者環境責任行為的直接正向影響不顯著(β4=0.037,p >0.05),因此假設H4不成立。此外,地方認同對旅游者環境責任行有顯著的正向影響(β5=0.424,p <0.001),因此假設H5成立。

圖2 旅游者環境責任行為結構方程模型Figure 2 Structural equation model of tourists′ environmental responsibility behavior

表4 假設檢驗結果Table 4 Results of hypothesis test

5.4 中介檢驗

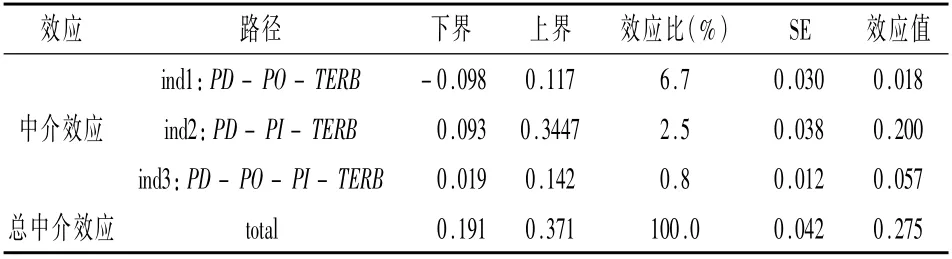

本文借助Bootstrapping 法進一步驗證中介效應假設。參考Hayes 的研究,旅游者心理所有權與地方認同發揮作用的中介路徑是否顯著根據0 是否被包含在根據本文所收集數據計算得出的置信區間來判斷[39],結果如表5 所示。

從表5 可以看出,地方依賴不僅可以通過旅游者的心理所有權和地方認同的鏈式中介影響旅游者的環境責任行為,還可以通過地方認同這一中介變量發揮間接作用。需要特別注意的是,地方認同在自變量和因變量之間的中介效應顯著,且其效應值(β=0.2)大于鏈式中介的效應值(β=0.057)。另外,旅游者的心理所有權對旅游者環境責任行為的直接效應不顯著,需要通過地方認同間接促進旅游者環境責任行為的實施。究其原因在于:由于旅游情景的非慣常性特征,旅游者即使對地方產生占有感,也可能因考慮到只是在該旅游地暫做停留,而不愿實施環境責任行為。

表5 中介效應檢驗結果Table 5 Results of mediating effect test

6 結論與啟示

本文通過構建“地方依賴→旅游者心理所有權?地方認同→旅游者環境責任行為”的雙中介模型,研究旅游者環境責任行為的驅動機理的同時也研究了地方依戀的兩個維度之間的作用機制。主要結論如下:①旅游者心理所有權和地方認同在地方依賴和旅游者環境責任行為之間發揮鏈式中介效應,但地方認同的中介作用大于鏈式中介作用。首先,地方依賴的產生一般與旅游目的地的所提供的基礎設施質量、服務是否到位、環境質量等因素有關,但僅僅做到這一點是不夠的,需要在能夠滿足旅游者基本的功能需求基礎上通過激發旅游者的占有感以及心靈契合等更深層次的情感才能對行為產生影響。②旅游者對目的地產生的地方依賴對認同感的形成具有積極的正向作用,并證實了旅游者心理所有權是兩個維度之間的中介變量,當旅游地的功能性能夠滿足旅游者的需求時,旅游者更深層次的情感依戀才可能形成。另外,證實了地方依賴在對地方認同產生正向直接影響的同時,還能夠通過旅游者心理所有權這一中介變量對地方認同產生正向的間接影響。③旅游情境中,個體的心理所有權對旅游者環境責任行為的直接效應不顯著,需要通過地方認同的傳遞才能激發旅游者的環境責任行為。

通過以上結論得出如下啟示:①重視旅游者情感,以激發“軟情感”為主,實施“硬措施”為輔,激發旅游者為旅游地可持續發展貢獻力量的積極性與主動性。在訪談調查中,多名訪談對象提到,若旅游地能夠給自己帶來較好的心理感受,則不忍心去破壞它,如“……風景這么好,我也不忍心丟垃圾什么的……”。同時,也有旅游者提到“……如果景區到處都能看到垃圾,我也會淡化環保意識……”。因此,從管理者的角度而言,著眼點要在營造良好環境,使旅游者“觸景生情”自發的形成環保意識。另外,針對環保意識淡薄、不規范自身行為的旅游者,可采取強制性措施規范他們的行為,但要注意力度得當,以免激起旅游者的逆反心理。②關注旅游者對目的地的地方依賴,提升目的地旅游服務管理水平滿足旅游者需求。研究結果表明,旅游者心理所有權和地方認同在地方依賴和旅游者環境責任行為之間發揮鏈式中介效應,但地方認同的中介作用大于鏈式中介作用。這說明旅游地提供能夠滿足旅游者功能需求的旅游產品和環境對激發旅游者的環境責任行為意識,實施環保行為的重要意義。首先,旅游地可以通過不斷開發和完善有形和無形的資源和設施,例如優化景區環境、定期培訓景區管理人員和服務人員等。并依托大數據技術對旅游者數據進行整合分析,及時了解未能滿足旅游者需求的方面,為需求不同的旅游者定制“投其所好”的旅游產品、服務和路線等。其次,鼓勵旅游者參與到旅游產品的設計和研發過程中來,形成對旅游地的心理占有感。最后,更要重視對旅游者心靈的觸動,挖掘旅游地的文化和精神內涵,增加有意義的旅游體驗項目,激發旅游者的情感認同,從而成為旅游地的“環保衛士”。③建立目的地與旅游者的雙向交流平臺,激發旅游者的深層情感。本文實證研究發現,旅游情景下旅游者心理所有權不能直接對旅游者環境責任行為產生影響,而要發揮地方認同的中介作用。一方面,管理者可以通過開通線上線下交流平臺,能夠及時聽取旅游者的意見和建議,滿足其個性化信息需求,也能夠引導其參與到旅游地產品開發中激發占有感和認同感。另一方面,管理者可以通過營造別具一格的旅游環境,舉辦能夠直擊旅游者心靈的、富有“地方意義”的活動,促進旅游者與目的地進行更深入的互動,從而對旅游環境實施保護行為。