來華留學生跨文化適應策略研究

——基于跨文化適應綜合理論視角

李 騰 子

(北京大學 醫學人文學院,北京 100191)

一、前言

來華留學教育是我國對外交流和高等教育對外開放的重要組成部分,在國家政治、經濟、外交和文化等諸多領域發揮了獨特作用,對高等教育國際化和中外科技文化交流作出了重要貢獻。留學教育發軔于中華人民共和國建立之初。1952年3月,來自羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利、波蘭、捷克斯洛伐克等國的33名留學生入讀清華大學,開啟了來華留學教育的歷史進程[1]。改革開放以來,來華留學教育得到長足發展,來華留學生規模迅速擴大。相關統計數據顯示,2001年至2008年間,來華留學生規模的年平均增長速度超過20%[2]。2013年以來,在“一帶一路”倡議的感召和推動下,來華留學生人數連年呈現出兩位數的增長態勢。2021年,來華留學生已經超過44萬人,中國成為亞洲最大、世界第三大的留學目的國。時至今日,發展高質量的來華留學教育不僅是提升中國高等教育國際化水平的內在要求,而且在推動人類文明交流互鑒、促進人類社會共同進步、推動構建人類命運共同體的戰略構想中扮演了不可或缺的重要角色[3][4]。

2020年5月17日,習近平總書記給北京科技大學全體巴基斯坦留學生回信,鼓勵來華留學生“為促進民心相通、推動構建人類命運共同體貢獻力量”。習近平總書記的回信精神表明,來華留學教育的發展方向和目標使命在于實現“民心相通”,推動構建人類命運共同體,這意味著推動來華留學生實現跨文化適應,幫助來華留學生真正融入中國文化、熱愛中國文化,進而成長為講述中國文化、傳播中國文化乃至發展中國文化的行動者,已經成為來華留學教育高質量發展的重要議題。

來華留學生具有學習者、交流者、旅居者等多重身份,是典型的文化“陌生人”,持續面對文化沖擊與跨文化適應的多重壓力。上個世紀90年代以來,國內學者開始關注中國留學生和訪問學者在國外適應異國文化的問題,但對于來華留學生在中國的跨文化適應問題卻較少研究關注[5][6]。近年來,一些研究關注到來華留學教育中的趨同化管理、課程體系完善、教學模式改進、強化激勵與監督等實務問題[7][8],而對于來華留學生跨文化適應問題的相關研究,則大多在奧伯特(K.Oberg)提出的文化休克(culture shock)理論框架中展開。有的國內學者針對歐美國家來華留學生開展實證研究,認為來華留學生的文化適應過程經歷了觀光心態期、嚴重文化休克期和文化基本適應期[9]。有的通過質性研究發現,心理刻板印象、文化與價值觀念沖突、語言能力不足是影響來華美國留學生跨文化適應的主要因素[10]。整體而言,國內學者的研究通常關注到來華留學生心理健康和文化融入的具體現象,但缺乏對研究結論的充分挖掘和有效提煉,所提出的對策尚難以有針對性地解決實際問題[11]。當下,來華留學教育正處于從規模式發展向內涵式發展、進而向高質量發展轉型的關鍵時期。特別是在新冠肺炎疫情、國際政治經濟結構調整等外部因素的影響下,來華留學教育面臨的不確定性被進一步放大[12],在制度、文化、安全等諸多領域面臨更多挑戰。從來華留學生跨文化適應的角度切入,提出推動來華留學生實現跨文化適應、獲得跨文化身份的可行路徑,對于加強和改進來華留學教育具有重要意義。

2001年,任教于美國俄克拉荷馬大學傳播學系的美籍韓裔學者金榮淵發表代表作《跨文化能力——交際與跨文化適應的綜合理論》(Becomingintercultural:Anintegrativetheoryofcommunicationandcross-culturaladaptation)。跨文化適應綜合理論堅持文化多元主義取向,將進入新文化環境的陌生人視為開放系統,將跨文化適應過程視為螺旋式動態過程,為探究全球化時代的跨文化交際與適應問題提供了新的綜合性理論框架和分析工具。受該理論啟發,可以將來華留學生視為典型意義上的文化“陌生人”,從跨文化交際與適應的視角出發研究提出推動來華留學生實現跨文化適應的可行路徑,為促進來華留學教育高質量發展提供借鑒。

二、跨文化適應綜合理論的背景、內容及啟示

(一)產生背景

關于跨文化交際與適應問題的早期研究大體呈現出人類學和社會學兩條路徑。人類學者通常將跨文化適應視為不同文化背景的社會成員通過相互接觸而出現的“濡化”(acculturation)現象,社會學者則更為強調不同文化群體的互動關系,試圖從族群互動、權力結構、資源配置和社會變遷的視角對跨文化交際與適應現象作出解釋[13]。1936年,雷德菲爾德(R.Redfield)、林頓(R.Linton)和赫斯科維茨(M.Herskovits)在《文化適應研究備忘錄》中,首次將“跨文化適應”界定為兩種不同文化的群體在持續接觸中發生的文化模式轉變[14]。這一概念敏銳地關注到跨文化適應的主要特征是原有文化模式的轉變,強調此種轉變蘊含于群體互動之中。1959年,霍爾(E.T.Hall)提出“文化即交流”的觀點,強調文化轉型與跨文化交際的動態性特征,主張在族群互動和文化交流中洞察跨文化交際的整體性過程。此后,相繼出現了多種討論跨文化適應問題的理論和模型,其中最具影響力的是奧伯特提出的文化休克理論,認為旅居者所經歷的文化沖擊可區分為蜜月期、沮喪期、適應期和穩定期。在這一理論流派的影響下,利茲格德(S.Lysgaard)提出了“U 型曲線假說”,格勒浩恩(J.T.Gullahorn & J.E.Gullahorn)夫婦將“U型曲線假說”擴展為“雙U 型曲線假說”(或稱“W型曲線假說”),阿德勒(P.S.Adler)將文化適應過程劃分為接觸、崩潰、重新整合、自治和獨立五個階段,戈登(M.Gordon)則區分了行為同化、組織結構性同化、文化身份同化、聯姻同化、態度—接受性同化、行為—接受性同化和公民性同化等七種文化同化狀態。[15]上述理論模型的共通之處在于聚焦于文化休克現象,關注旅居者在文化沖擊中所經歷的階段性特征和具體機制,強調在文化環境條件發生改變的情境下,個體認知、思維和行動將受到何種影響并如何作出適應和自我改造。這一時期的研究主要側重于外生因素對跨文化交際和適應過程的影響,對于個體能動性的關注度不夠。此后,貝瑞(J.Berry)、沃德等學者將研究視野轉向族群特性、社群互動、個人傾向、人格特征等因素,注重跨文化適應的一般模式和個體差異,討論文化和個體之間雙向維度的關系結構和互動模式,以期揭示跨文化適應的復雜性和非線性特點[15]。這些研究成果都為金榮淵發展出跨文化適應綜合理論奠定了學理基礎。

從來華留學生跨文化交際與適應角度來看,上述研究已經關注到在文化沖擊、跨文化適應、文化融合、文化身份重構等進程中,一個關鍵問題是“陌生人”在進入新的文化環境后,如何調整個體心智結構以適應新的文化環境要求,也即是“心相通”。來華留學生作為擁有獨立心智結構的行動者,當他們攜帶原生文化、個性特征和族群特性進入中國文化環境后,將在文化交流、沖突和適應過程中呈現出循環往復的階段性特征。這種螺旋式發展的動態適應過程,反映出原生文化與陌生文化、外來文化與本土文化既相互交融又相互沖突的復雜特性,這既是全球化時代跨文化交際日益緊密而頻繁的必然結果,也對來華留學生在全球化時代如何有效實現跨文化適應提出了新的挑戰。對此,金榮淵在闡述跨文化適應綜合理論的產生背景時也指出,隨著跨境聯系不斷增加、全球意識趨于增強和文化界限逐漸淡化,來自不同文化背景的個體在頻繁交往中勢必會出現一系列的跨文化適應問題,不斷產生出新的張力與矛盾。在全球化背景下,跨文化交際面臨的挑戰突出表現為陌生人(stranger/newcomer)如何應對移居地(host world)陌生文化環境所帶來的語言、文化和生活壓力,如何習得新的文化觀念并超越自我框架束縛,如何參與、適應、認同異文化并獲得新的文化身份認同。金榮淵認為,此前的相關研究大多強調文化休克和沖擊所帶來的負面影響,僅有部分研究關注到跨文化適應對于自我學習、自我成長的積極意義。為此,金榮淵在跨文化適應綜合理論中整合了各種研究視角和分析模型,對跨文化適應的雙重乃至多重效應作出了連貫洞察,為跨文化適應現象提供了更具解釋力的綜合性分析框架[16]。

(二)主要內容

1.核心概念

跨文化適應綜合理論界定了跨文化適應、交際(communication)、陌生人(stranger)三個核心概念。其中,“跨文化適應”是指個體在新的、陌生的或改變的文化環境中安頓下來,并與環境建立起相對穩定的互利關系;“交際”泛指個體與環境之間的所有信息交換行為;“陌生人”是跨文化適應的行動主體,既包括長期移民和短期旅居者,也包括跨越文化邊界、在異文化環境中重新定居下來的外來者。上述概念中最為核心的是“陌生人”。跨文化適應綜合理論為“陌生人”概念設置了若干限定條件:(1)陌生人已在某種文化中經歷了基本社會化,目前已進入陌生的文化或亞文化環境;(2)陌生人對所進入的文化環境存在最低限度的依賴;(3)陌生人與所進入的文化環境存在最低限度的直接接觸。同時,有兩種情形被排除在外:一是被父母帶入新環境的未經歷基本社會化的幼兒;二是已在當地經歷了一定程度適應性改變的本地人。跨文化適應綜合理論將陌生人理解為開放系統,并提出三個基本假設:(1)陌生人具有自我驅動力和適應環境挑戰的能力,能夠在進入陌生文化環境時主動實施適應行動;(2)陌生人對文化環境的適應通常發生在人際互動和族群交際之中;(3)跨文化適應是一個促使陌生人個體發生根本性轉變的復雜動態過程[16]。在《超越文化身份》(Beyond Cultural Identity)中,金榮淵還批判了當代美國公共話語體系中流行的文化身份觀念,強調“陌生人”在面臨不同文化身份交錯的挑戰時,會作出壓力—適應—成長的心理反應,通過跨文化學習、認知提升和調整自我—他者關系,發展出持續的動態適應過程,從而獲得跨文化身份(intercultural identity)[17]。

從上述關于“陌生人”的限定條件和基本假設可以看出,跨文化適應綜合理論整合了人類學和社會學兩種傳統的跨文化適應研究取向。一方面,跨文化適應綜合理論體現了人類學研究的學術取向,認為“陌生人”已經具備了一定的社會化基礎,具有主動適應新文化環境挑戰的內在驅動力和主觀能動性。另一方面,跨文化適應綜合理論吸納了社會學研究的相關成果,強調“陌生人”在進入新的文化環境時所呈現的開放性特征,將其視為積極參與社會互動并藉此實現身份轉化的開放系統。值得關注的是,“陌生人”概念更多強調行動者相對于異文化而言的“陌生感”,認為這是心理距離、文化距離和生活距離的復合體,同時更為關注 “陌生人”在面對異文化挑戰時所展現出來的能動性和適應性。本文所關注的來華留學生,高度契合了“陌生人”概念。來華留學生已經在原來文化環境中實現了基礎社會化,攜帶原有文化和族群文化的印記,跨越文化邊界,進入到全新的中國文化環境,并且持續應對跨文化適應綜合帶來的各種壓力。這就在理論和實踐層面,為跨文化適應綜合理論與來華留學教育實現銜接提供了現實可能。

2.動態模型

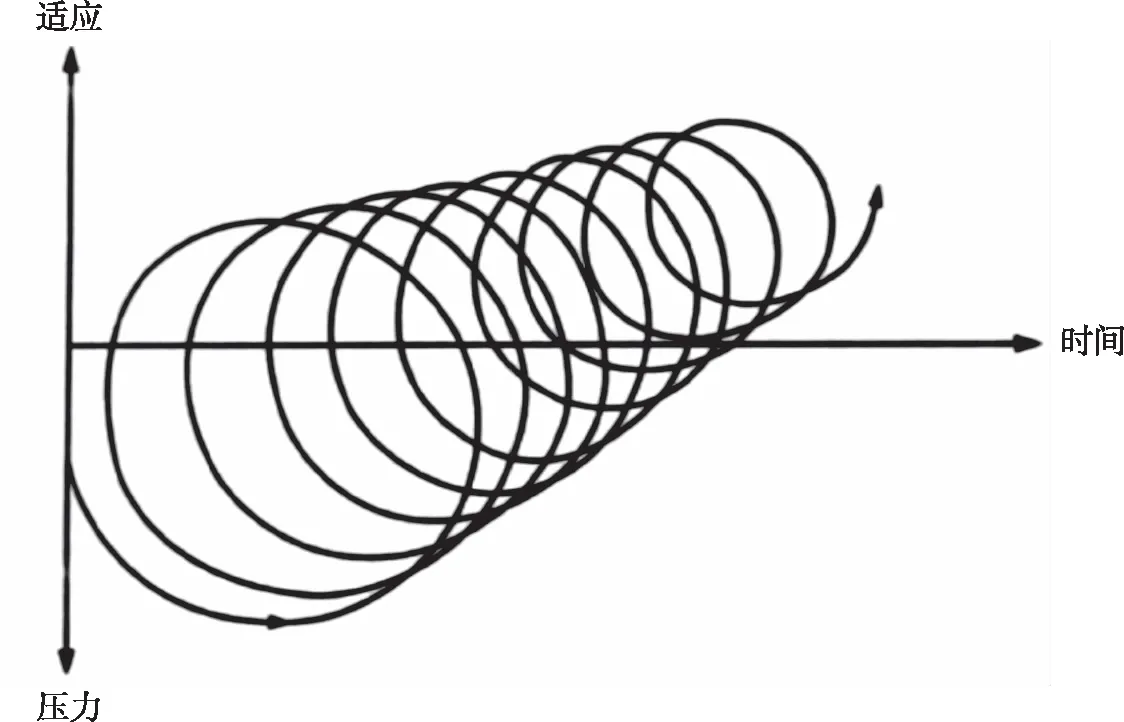

跨文化適應綜合理論提出了壓力—適應—成長動態模型(圖1),形象展示了跨文化適應的螺旋式動態過程。在跨文化適應初始階段,陌生人必然面臨各種壓力,這是主觀經歷與當地環境要求之間不對等關系的直接體現。但是,陌生人作為開放系統具有很強的適應性,隨著時間推移,壓力所帶來的波動將逐漸降低,所需要適應的壓力也逐漸減弱。與此同時,開放系統并不能長時間保持穩定狀態,因此跨文化適應過程不是線性的,而是類似彈簧狀的螺旋式結構,呈現出從后退到適應再到改善的躍進式過程(draw back to leap)[16]。

圖1 壓力—適應—成長動態模型

跨文化適應綜合理論認為,這種應對壓力的循環往復經歷為陌生人后續的適應性成長奠定了基礎。面對新環境帶來的壓力,陌生人需要發揮內在能力,調整原本平衡的心理系統,由此形成了拉鋸和沖突:既要守護原有文化,保留原有身份;又要培養新的習慣和行為模式,與新環境和諧共處。經過這種被金榮淵稱為“心理革命”的過程,陌生人最終將完成內在轉變,建立自身與新文化環境之間的平衡與和諧[16]。

3.結構要素

跨文化適應綜合理論認為,個體交際、社會交際、環境、個體傾向、跨文化轉變等5個方面的結構性要素對于跨文化適應過程產生了決定性影響。

(1)個人交際,包括認知、情感和行為,表現為有效接收信息(解碼)、傳遞信息并與他人互動(編碼)。個人交際能力為跨文化適應和身份轉變提供了驅動力,在5個結構性要素中居于核心位置。其中,“認知”對象主要包括本地交際的系統知識,如本地語言、他人態度和身體語言、歷史宗教傳統文化積淀、文化思維模式等;“情感”是指陌生人對于本地社會文化環境所持有的態度,包括融入意愿、審美需求、文化移情等;“行為”則指將內在情感與知識付諸實踐的能力和具體行動[16]。

(2)社會交際,包括本地交際和族群交際。本地交際兼具人際交往和大眾交際的特點。陌生人在進入新環境后,既需要借助人際交往,尤其是通過與本地重要人物交往來了解風土人情,也需要借助外部媒介進行大眾交際,學習當地語言文化。族群交際是指陌生人與同屬于原生文化的本族同胞進行交往,以此獲得信息支持。需要注意的是,這種來自原族群的支持,能在短期內促進適應,但從長遠來看則可能延緩甚至阻礙跨文化適應進程[16]。

(3)環境,這是陌生人開展跨文化適應的客觀載體,通常包括三個要素。首先是本地社會的接納程度(host receptivity);其次是本地社會的同化壓力(host conformity pressure),通常表現為本地社會在多大程度上要求陌生人遵從其文化規范和交際模式;再次是族群力量,包括原族群所使用的語言在本地社會中的地位、原族群語言的使用人數等[16]。

(4)個體傾向,通常包括三個要素。首先是陌生人為跨文化適應和身份改變所作的準備和意愿強度;其次是原族群的特性(ethnicity)和內部團結程度;再次是適應性人格,主要表現為陌生人的自身特性,如開放性、正面性和人格力量[16]。跨文化適應綜合理論特別強調,適應性人格是陌生人開展跨文化適應的進入“門檻”,具有非常重要的意義。其中,適應性人格中的開放性因素能夠減少文化抵觸情緒;正面性因素(自尊、自信和自我效能)能夠幫助陌生人承受多重壓力;人格力量包含了好奇心、堅韌、開朗、冒險精神和隨機應變能力等多種品格特質,有利于促進跨文化適應進程。

(5)跨文化轉變,這是個人交際、社會交際、環境、個體傾向等因素共同作用的結果。跨文化轉變通常表現為功能健全、心理健康和獲得跨文化身份。

(三)貢獻與啟發

跨文化適應綜合理論主張在開放體系中重新審視“陌生人”跨越文化邊界時的心理演進和行動漸進過程[18],這種過程既是個體文化身份在全球化語境中的漸進式發展過程,也是謀求心理和功能性適應的發展模式[19]。首先,跨文化適應綜合理論在研究方法上采用了系統論,吸納了同化論和多元主義兩種價值取向,整合了人類學、社會學、傳播學、政治學等多學科知識體系,建構了貼合實際的動態模型,為跨文化適應領域的相關研究提供了更多的分析工具。尤為重要的是,跨文化適應綜合理論并不拘泥于對經驗事實的搜集整理,而是主張將動態適應過程與文化自身所具有的特點結合起來,實現了從跨文化交流(cross-culture communication)差異研究轉向跨文化交際(intercultural communication)動態研究的跨越。其次,跨文化適應綜合理論聚焦于陌生人,將核心行動者的生命經歷視為開放系統,揭示出人類在面對陌生甚至危險環境時的能動性、可塑性和多變性,突破了傳統的文化休克理論模式。再次,跨文化適應綜合理論為理解和解釋跨文化交際與適應問題提供了一個新的廣泛適用的分析框架,特別是壓力—適應—成長動態模型高度契合了現實情境,主張在文化層面循環往復的適應過程中,探究個體和群體的能動性、創造性和行動創新,隱喻了跨文化適應過程背后的人際互動和文化機制,為積累跨文化研究領域的學科知識提供了發展空間。

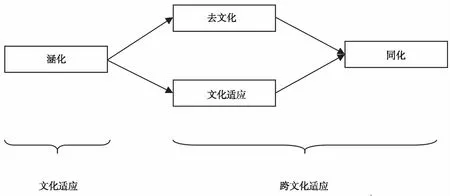

在將跨文化適應綜合理論引入關于來華留學生跨文化適應研究時,至少能從以下兩個方面獲得啟發。首先,應當將跨文化適應過程中的各個因素和層面視作相互聯系、相互影響的整體。陌生人從原住地文化進入移入地文化,自然伴隨著從文化適應到跨文化適應的轉換過程。陌生人適應新的文化,不是簡單將新文化元素疊加到之前的內在系統,而是放棄或解除部分原有文化元素。通過文化適應(acculturation)和去文化(deculturation),在學習新文化和去除舊文化的交替中實現個體的同化(assimilation)[16]。金榮淵描繪了跨文化適應過程中從“涵化”經由“去文化”和“文化適應”,最后達致“同化”的過程(圖2)。對于來華留學生而言,此時的“同化”并非傳統意義上的“被同化”,而是主動建構起來的文化平衡狀態。

圖2 跨文化適應過程關系示意圖

其次,跨文化適應綜合理論認為獲得新文化身份的關鍵在于陌生人自身,這是建構文化身份的主體,也是人際互動和文化關系的紐帶,體現了人類社會普遍聯系的多重性。金榮淵也提出,主體身份的個體化能夠有效取消文化偏見,主體身份的普遍化所帶來的同理心也能有效消除文化層面上的潛在矛盾與沖突。這里實際上隱含了一個前提,即陌生人進入新的文化環境后,會在個體經歷、族群文化、本土文化等諸多因素影響下作出“情境定義”,進而引發新的行動。這一邏輯與默頓(R.Merton)提出的“自我實現預言”概念非常類似。默頓認為,個體在初始狀態下提出的一個情景定義,由于引發了新的行動,將深刻影響個體所處的現實情境,最終使得原先定義的情景變成了真實情景[20]。這種情景定義既可以通過個體行動、也可以通過集體行動得以實現。特別是陌生人通常身處某個特定群體,不僅其個人的情境定義和行動會影響他人,自己也會受到群體中的他人影響。其中,陌生人群體中具有重要影響力的個體,比如先期進入新環境的先行者、原有族群中的領導者等,都可能發出更強的、更具影響力的跨文化適應信號,并對其他跟隨者的跨文化適應進程產生促進或者延緩等不同影響。因此,當我們分析來華留學生的跨文化適應問題時,既要重視留學生個體的主觀能動性和創造性,也要注意增強來華留學生所在群體以及群體中重要個體的正向引導作用,將跨文化適應綜合理論未曾關注到的群體規模信號機制和重要主體信號機制納入分析范疇。

三、推動來華留學生實現跨文化適應的具體策略

全球化時代,越來越多的國際學生選擇到其他國家和地區接受教育,留學教育規模不斷擴大,留學生來源和流向日趨多元。對于我國而言,針對來華留學生提供留學教育已經成為擴大對外開放和發展高等教育的重要組成部分[20]。近年來,受到新冠肺炎疫情、單邊主義、貿易保護主義、國際輿論環境等各種復雜因素的影響,來華留學生人數有所減少。特別是在新冠肺炎疫情的沖擊下,面對面授課的傳統來華留學教育模式無法滿足留學生群體的差異化需求,來華留學生的管理難度明顯加大,政府間、高校間交流的短期來華留學生數量明顯減少[21],這些都給來華留學教育提出了新的挑戰。有研究表明,在美國的中國留學生通常比歐洲或者其他亞洲國家學生更難適應本土文化和教育環境,呈現出明顯的挫敗感、孤獨感和焦慮感[22];來華留學生同樣存在生活圈子狹窄、人際交往不足、信息獲取不暢等問題,存在“隔離效應”[23]。近年來國內學者關于來華留學生跨文化適應的實證研究,幾乎都表明來華留學生的跨文化適應狀況處于“中等困難水平”,在各個環節和總體滿意度上低于世界平均水平[24]。受到跨文化適應綜合理論的啟發,來華留學教育的一種可行路徑是將關注點更多聚焦于來華留學生的微觀心理層面,加大對來華留學生個體能動性適應過程的關注度,采取有效措施幫助和促使來華留學生習得新文化,獲得新的文化認同和文化身份,從而提升來華留學教育質量。

(一)構建更為全面的支持保障體系

跨文化適應綜合理論認為,新文化環境中存在的文化象征與交際活動會給陌生人帶來心理危機,導致自我定位的混亂和暫時性的漂泊感(rootlessness)。壓力—適應—成長動態模型也揭示出陌生人在進入新文化環境后,會面臨波動的壓力水平,經歷后退、適應、調整和改善的螺旋式發展過程。來華留學生在進入新文化環境后,同樣會經歷從感知壓力到適應壓力再到主動成長的循環累積過程。對于國內高校而言,近幾年來在來華留學生管理中出現的問題,不僅引發了民眾爭議和媒體關注,而且暴露出來華留學教育在高校整體事業發展中存在的“孤島效應”[12]。這表明,未能采用系統觀念構建全方位的來華留學支持保障體系,已經逐漸顯露出弊端。西方國家已經較早建立了相對完整的留學生支持服務體系[24],相比之下國內高校針對留學生所提供的支持服務大多側重于基礎性保障層面,較少考慮留學生所學專業、來源國別等差異。特別是高校開展留學教育的自主權受到了較為嚴格的制度限制,增加了提供多元化、個性化支持服務的難度[20]。鑒此,國內高校應當積極轉換思路,設置相對獨立的留學生管理部門,把握來華留學生所處的文化適應階段,幫助他們明確在華學習期間的階段性發展目標、學業規劃和支持策略,探索更具針對性的干預、支持與服務模式,契合跨文化適應螺旋式發展的規律和特征。

(二)營造更為包容的多元文化環境

習近平總書記指出,要“以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明沖突、文明共存超越文明優越”。在來華留學教育中,構建不同文化交流互鑒的獨特場域,是推動文化體驗和文化理解的基礎,也是實現民心相通的重要途徑。跨文化適應綜合理論所提煉的10條公理中,就有一條明確指出環境因素(包括本地社會的接納程度、同化壓力以及族群壓力)將會深刻影響陌生人的跨文化轉變[16]。有研究表明,來華留學生接觸中國文化的路徑包括直接接觸(直接人際接觸和直接文化體驗)與間接接觸(間接人際接觸和間接文化產品接觸)兩種,其中間接接觸占據了絕對多數,主要包括通過社交媒體(如Instagram、YouTube、Facebook、Quara等)、電影電視、圖書報紙等途徑[25]。對來華留學生而言,高校為其提供了最先進入的社會關系網絡和本地文化環境,這個初始社群和文化環境是否足夠開放和友善,是否能夠提供充分有效的交際訊息和支持資源,將在很大程度上影響留學生的跨文化適應進程。因此,國內高校可以通過營造更為包容開放的多元文化環境,突破校園文化的物理邊界,為來華留學生提供更為豐富的間接接觸中國文化的選擇項,幫助來華留學生更加深入地感知中國文化,在日常學習、生活和社交活動中實現跨文化適應。目前,國內高校已經意識到文化尊重和文化交融的重要性,但在本地文化環境與留學生原有文化背景之間,尚未建構起多元文化傳播與互動渠道,留學生對于中華傳統文化和大學所在地本土文化的深層內涵缺乏足夠深入的理解與認知。據統計,2016年來華韓國留學生人數首次超過了赴美留學生人數。但我們在現實中可以觀察到,在韓國等東亞和中亞國家的來華留學生群體中,族群交際的比例相對較高,原族群語言活力(ethno linguistic vitality)更強。對此,跨文化適應綜合理論認為,族群特性會影響跨文化適應進程,最佳的族群環境能夠在開始階段為跨文化適應提供支持,但過于強大的族群力量則可能干預陌生人與當地社會互動,間接影響跨文化適應的進程。如果來華留學生更傾向與本族群的留學生交往,更喜歡在交際中使用母語,呈現出封閉式的內部交際態勢,則會在一定程度上阻礙跨文化交際。因此,國內高校通過提供開放、包容、友好的文化接納環境,積極改善留學生的住宿條件和社交環境、鼓勵留學生加入本國學生組建的學習團隊、吸引留學生積極參與校園文化體育活動等,將有利于進一步打破本地文化與留學生原有文化之間的間隔,幫助留學生走出原有族群,更加順暢地實現文化融入。高校在提供本地文化支持的過程中,要有意識地強調留學生所具有的學習者和旅居者雙重身份,給予他們充分的自我發展空間,鼓勵他們運用個體所具有的學習、生活和文化適應的能動性,盡快跨越地理、政治、文化、語言等多重邊界,實現快速學習和多重身份協調,將面臨的文化沖擊和震蕩壓力轉化為積極樂觀的跨文化交際和適應行為,鼓勵留學生走出原有族群圈子,更加積極地開展本地交際,加快有效融入新環境的速度。

(三)激發更為強勁的自我塑造能力

來華留學生既是來華留學教育的參與主體,也直接面對原有文化和本土文化的交融與激蕩,承受了文化沖擊與跨文化適應的疊加壓力。馬金森(Simon Marginson)認為,國際教育通常被視為留學生從本國文化到留學國文化的旅程,這其中至關重要的因素是留學生的能動性(agency)和自我塑造(self-formation)[26]。馬金森提出的自我塑造理論與金榮淵強調的“適應性人格”要素高度契合。跨文化適應綜合理論提出的21條定理中的最后3條指出:如果適應性人格越強,那么本地交際能力越強,本地的人際交往和大眾交際活動越多,族群內的人際交往和大眾交際活動越少[16]。這些論斷高度重視陌生人對于跨文化交際與適應的主動性。對于來華留學生而言,在原有文化環境缺失、舊有社會聯系斷裂而新的支持網絡尚未建立的情況下,通常會感受到壓力和挫敗。對此,國內高校應當將注意力更多放在如何尊重和激發來華留學生的主動性和創造性上面,積極轉變留學生教育觀念,推動從管理向治理的轉變,將留學生視為積極的行動者而非被動的管理者,尊重并理解留學生跨文化適應過程的復雜性、循環性和曲折性,借助人際交往和社會群體交往增強留學生的文化適應潛力,有意識地引導和促使留學生實現更為積極的自我塑造。對于來華留學生而言,應當增強自我改變的意愿強度,積極調整認知結構,為可能發生的改變做好心理、知識和語言等各方面的準備,從接受所就讀學校文化傳統、語言知識和風俗習慣入手,發展出友好伙伴關系和應對困難能力,更加積極而富有創造性地參與跨文化互動,加速實現跨文化適應,發展出開放、自信、樂觀的跨文化身份。