裝配式建筑的EPC模式適應性評價

李全忠,王立歡,趙奕凱

(中建二局第一建筑工程有限公司,北京 100000)

1 引言

在建筑需求不斷提高的背景下,以EPC模式(Engineering Procurement Construction,工程總承包模式)為基礎的建筑承建方式開始受到越來越多的關注[1]。這種以總包企業為執行方,以業主單位為委托方的項目實施模式,大大降低了項目管理的復雜性[2]。借助合同,對具體工程建設項目的設計、采購、施工、試運行等全施工階段進行具體的規劃,在此基礎上的全過程承包具有更高的可靠性和安全性[3]。但是值得注意的是,雖然EPC模式使原有承包模式在設計、采購和施工之間的銜接問題得到了有效解決[4],但是要確保在具體的實施階段,方案能夠充分體現實用性、技術性和安全性,還需要充分統籌項目管理的實際需求[5],對EPC模式適應性評價作出客觀評價。

針對此,本文提出裝配式建筑的EPC模式適應性評價研究,并以實際工程項目為例測試了設計評價方法的可靠性。希望借助本文的研究內容,能夠為EPC模式與建筑施工項目實現更好契合提供幫助。

2 裝配式建筑EPC模式評價方法設計

2.1 EPC模式適應性評價指標構建

為實施對裝配式建筑EPC模式適應性評價之前,首先需要對適應性的影響因素進行分析[6],在某種程度上,對影響因素的選擇范圍和選擇方向決定了最終評價結果的準確性[7]。為了更加全面地分析EPC模式與對應建筑項目之間的適應性,本文分別從影響內部和外部兩個維度實現對評價指標的構建,其可以表示為:

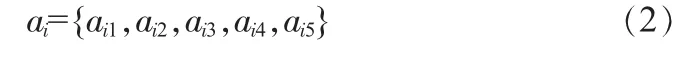

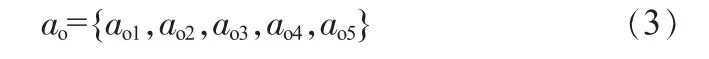

式中,A為裝配式建筑EPC模式適應性評價指標;ai為EPC模式下,總承包企業內部對于適應性的影響因素;ao為EPC模式下,外部適應性影響因素。結合實際情況,ai和ao分別可以表示為:

式中,ai1為裝配式建筑項目總承包企業的技術能力;ai2為裝配式建筑項目總承包企業的設計能力;ai3為裝配式建筑項目總承包企業的施工能力;ai4為裝配式建筑項目總承包企業的管理能力;ai5為裝配式建筑項目總承包企業的經濟能力。

式中,ao1為政策環境;ao2為項目第三方條件;ao3為自然環境;ao4為經濟狀況;ao5為市場條件。

通過這樣的方式,實現對EPC模式適應性評價指標的構建,為后續的評價分析提供基礎。

2.2 EPC模式適應性評價

基于上述評價指標,本文采用AHP(Analytic Hierarchy Process,層次分析法)實現對EPC模式適應性的評價。

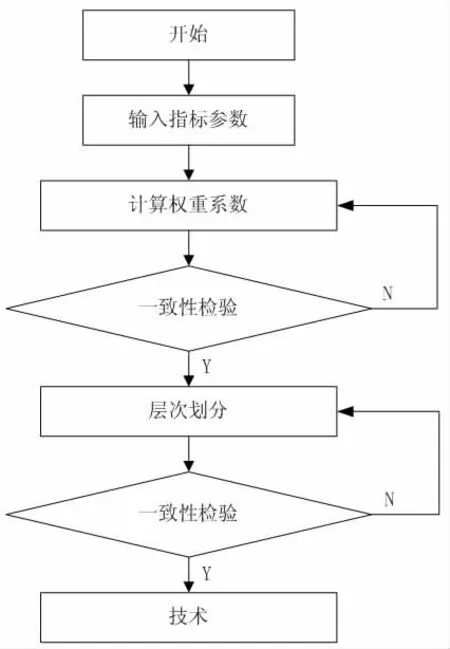

在進行具體的計算之前需求明顯的是不同因素對EPC模式適應性的影響程度是不同的,這就意味著在利用AHP方法分析計算的過程中,各個評價指標對應的權重參數也不同。為此,本文首先計算了2.1部分各評價指標的權重,計算流程如圖1所示。

圖1 評價指標的權重計算流程

按照圖1所示的方式,在適應性評價指標參數權重的設置過程中,主要是借助一致性檢驗的方式實現的,并對其進行了層次劃分,以此確保后續的計算結果滿足實際需求。具體的計算方式可以表示為:

式中,Wi為總承包企業內部對于適應性影響因素的權重系數;Wo為外部適應性影響因素的權重系數。根據式(4)可以看出,對于各評價指標權重系數的設置是以其在適應性中的影響程度為基礎進行的。這就意味著單一指標對適應性的影響程度越大,那么其在評價分析計算中的權重系數越高。

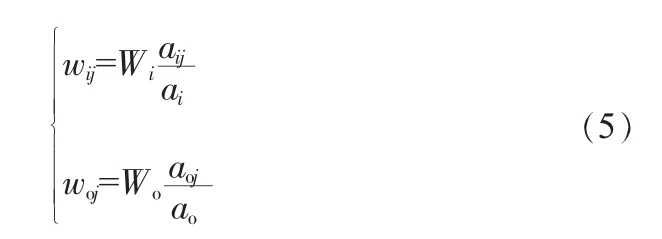

以此為基礎,對應分支下的各指標因素的權重系數計算方式可以表示為:

式中,wij表示總承包企業內部對于適應性影響因素下各參數對應的權重系數;woj表示外部對于適應性影響因素下各參數對應的權重系數。aij表示總承包企業內部影響因素集;aoj表示總承包企業外部影響因素集。需要注意的是,由于式(4)對一級評價指標權重的設置存在差異化,因此,一級評價指標下屬的二級指標參數權重也需要結合其進行適應性調整。借助式(5)可以最大限度地避免參數固化導致的評價方法在不同建筑項目中適用性較低的問題。

利用AHP方法分析計算裝配式建筑項目EPC模式適應性,其可以表示為:

式中,k為裝配式建筑項目EPC模式適應性評價結果。按照實際的項目管理需求,裝配式建筑項目EPC模式適應性的目標值為式(6)的計算結果無限趨近于1。當式(6)的計算結果大于1時,表示此時的EPC模式與裝配式建筑項目過擬合,可能會出現資源浪費的情況,可以適當降低相關配置;當式(6)的計算結果小于1時,表示此時的EPC模式與裝配式建筑項目存在擬合關系,但是無法完全達到項目建設需求。結合實際計算結果的大小,可以對相關配置進行適應性調節,調節的目標以評價指標體系中對應的參數為基準。

通過這樣的方式,實現對裝配式建筑項目EPC模式適應性的客觀評價,以為此相關指標參數的調整和優化提供指導價值。

3 應用分析

3.1 項目概況

為了更加直觀地對本文設計評價方法的應用效果進行分析,本文以某實際建筑項目為例進行了測試分析。項目的總占地面積為96 523.53 m2,對應的建筑面積得到456 230.50 m2,在設計階段,該項目為系統化建筑工程,對應的建筑類型包含民用住宅,幼兒園以及相關配套輔助施工,對應的承包單位為某國企建筑單位,具備承包資質以及自主設計研究團隊。其中,建設團隊的人員總數為18人,管理團隊的人員總數為106人,在學歷分布上,研究生以上學歷6人,研究生學歷22人,本科學歷136人,其余為大學本科以下學歷。在此基礎上,分別采用本文設計方法以及文獻[2]和文獻[3]提出的方法對測試項目EPC模式適應性進行評價,通過擬合其與實際適應性參數之間的關系,對評價結果進行分析。

3.2 測試結果與分析

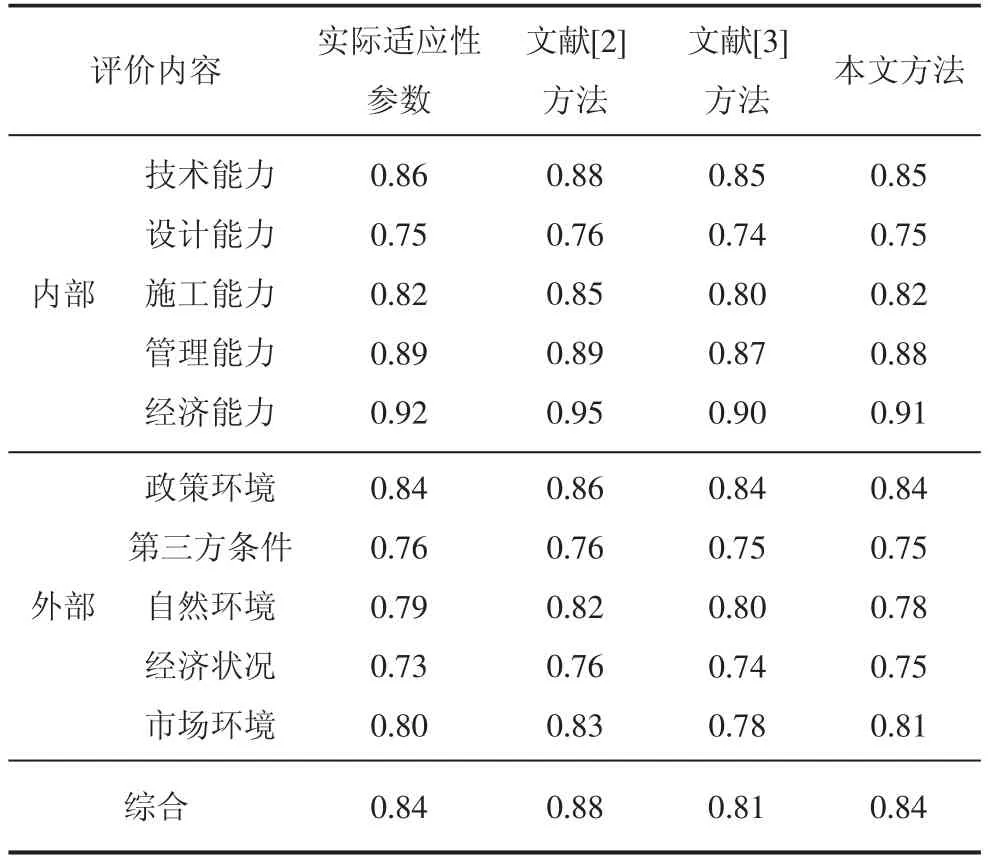

在上述基礎上,分別采用3種方法對測試項目的EPC模式進行分析,對比了3種適應性評價結果與實際情況之間的關系,得到的數據結果見表1。

表1 不同方法評價結果對比表

從表1中可以看出,對比不同方法對測試裝配式建筑EPC模式適應性的評價結果,其中,文獻[2]方法對于內部因素中的施工能力和經濟能力評價結果與實際情況存在較大差異,對于外部因素中的自然環境、經濟狀況以及市場環境的評價結果偏差較為明顯,最終的綜合評價結果與實際結果之間的差值為0.40。文獻[3]方法的適應性評價結果中,對于內部因素的評價結果均與實際值存在一定偏差,雖然程度與文獻[2]方法的相比有所降低,但是也導致最終的綜合評價結果低于實際值,相比之下,本文方法的評價結果與實際值之間的差異最小,最大誤差僅為0.01,并且最終的綜合評價結果與實際值一致。測試結果表明,本文設計的裝配式建筑的EPC模式適應性評價方法可以實現準確評價,能夠為實際的項目管理提供可靠的指導價值。

4 結語

本文提出一種裝配式建筑EPC模式適應性評價方法,在充分考慮了影響裝配式建筑EPC模式適應性因素的基礎上,構建了對應的評價指標,并采用層次分析法實現對其的準確評價。借助本文的研究內容,希望能為相關裝配式建筑EPC模式分析工作的開展提供有價值的參考,保障建筑施工項目的順利推進。