上山文化遺址群保護管理實踐初探

——以浙江省國土空間規劃文物保護專項為背景

吳修民,王微恒,雷鴻鷺

(浙江省古建筑設計研究院有限公司,浙江 杭州 310012)

上山文化遺址群是距今10 000~8 500年的新石器文化遺存,是目前中國規模最大、分布最為集中的新石器時代早期聚落群[1]17-22。主要分布在浙江省境內錢塘江上游金衢盆地內的衢江、武義江、東陽江兩岸及金衢盆地南部的靈江流域,屬金華、紹興、衢州、臺州4地市轄內的浦江、義烏、龍游、嵊州、仙居、臨海等11個縣區。

2022年5月,“上山文化遺址保護和申遺工作專班”的第一次工作例會正式啟動,結合《上山文化研究、保護和宣傳行動方案(2021—2025年)》,對未來上山遺址群保護管理工作提出整體謀劃和工作分解,其中,遺址保護專項規劃是其保護管理的重要抓手。近年來,伴隨國土空間規劃體系的建立和實施,此類規劃作為“小眾”專業領域規劃,與國土空間總規之間的關系架構與內容協同,已開展數輪探討,取得一定的階段性成果(表1)。

本文融合國土空間專項規劃與浙江遺產保護的實踐感知,以規劃傳遞為線索,嘗試從上山文化遺址群的文化空間特征、整體規劃施策和遺址公園落位3個層次對其保護管理工作做出初步探討:首先,進行文化空間特征研析,這是遺址保護與規劃工作的必要前提;其次,從規劃體系建構、規劃策略優化以及多跨協作合力3方面對整體規劃施策的關鍵點進行探討;最后,從相關實踐出發,討論從保護規劃到遺址公園規劃再到公園落地的規劃傳遞與落位策略,以期為上山各遺址點的保護管理利用提供參考。

1 文化空間特征:遺址群分布特征與資源聚集

基于上山遺址群在浙江省內分布特點及考古成果,著重從“量”“形”“置”3方面揭示上山遺址資源域[3]14-30的空間關系特征。

1.1 量

現已發現的上山文化遺址點共計21處②截至2022年4月。[4]62-65,占中國距今萬年左右早期新石器時代遺址近一半,隨著考古工作持續推進,上山文化遺址群的空間外延及組成內涵將進一步拓展。目前已知單點遺址規模最大的為18萬m2,最小的為1.5萬m2,集中分布于約3 600 km2的浙中金衢盆地及其周邊小盆地,其中9處位于金衢盆地,7處位于武義江流域永康盆地,2處位于浦江上游浦江盆地,1處位于曹娥江上游新嵊盆地,1處位于靈江上游仙居盆地,另有1處位于椒江流域北岸的沿海丘陵地帶(圖1)。

圖1 上山遺址群分布圖(截至2022年8月)(來源:作者自繪)

以上山文化遺址點為基本空間定位,疊加分析鄰域文物資源可知,上山文化遺址所在地與不可移動文物資源聚集地區(如龍游—蘭溪聚集區,浦江、義烏、永康聚集區)具有較高的重合度,遺址周邊文物眾多,尤以古建筑群、民居類、祠堂類、寺塔類文物居多,說明這些區域自古人居環境適宜,人類定居及相關活動承續萬年(圖2)。

圖2 上山遺址群周邊文物資源疊加圖(來源:作者自繪)

1.2 形

走出洞穴,定居曠野,是歷史先行者上山人開啟新生活模式的重要一步。依據考古資料及環境研究成果,上山人擇居之地具有以下共性特征:

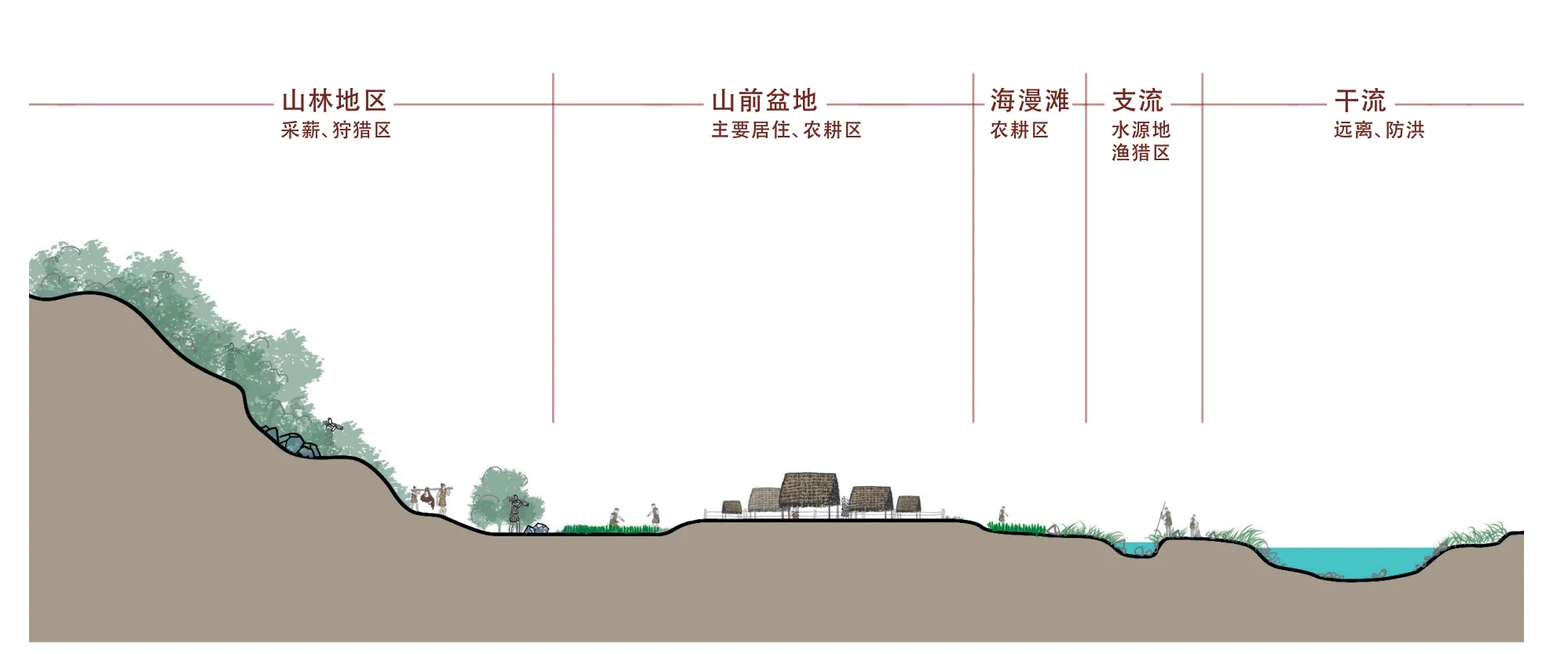

遺址均位于海拔適中(40~100 m)、坡度緩和(3°以內)的河谷盆地中部,主河道二級階地之上,與周圍現代地面相對高度1~10 m;與水流的關系呈現“靠近支流,遠離干流”的規律,既可取漁利之便,又能避洪水之患,同時河流漫灘及沼澤地土壤肥沃,利于農耕;與后方山體呈現“近山而不進山”的關系,既依賴后方地勢和緩的侵蝕山地開展采集和狩獵活動,又與山體保持一定距離避免山體滑坡、泥石流等禍患[5]131-138(圖3、圖4)。

圖3 3處上山遺址點的地理環境模型(來源:作者自繪)

圖4 生業活動模型(來源:作者自繪)

上述共性特征幫助建構上山人定居的基本地理環境模型,即空間基底;而更為生動的聚落生活場景空間的重建則需借助于遺址域分析手段。遺址域分析是指通過對遺址周圍自然資源的調查與分析,來恢復古人以遺址為中心的日常活動范圍和獲取資源的方式[6]。遺址域研究者Flannery提出:“定居農業社會農業活動大約在遺址周邊2.5 km范圍內進行,漁獵、采集和采鹽等活動大約在5 km范圍內,其他資源的獲取行為則在5 km以外”[7]274-281。

生業模式的活動半徑或因地貌及聚落人口規模而有差異,但在考古工作尚未全面揭露,保護利用工作前置的情況下,利用遺址域分析模型,可粗略構建上山古人類生活和生產空間,以便推導當下遺址保護管理的歷史文化空間,為遺址分布選點探查、保護規劃措施制定提供參考。以仙居下湯遺址為例,劃定遺址域范圍為研究范圍,通過國土空間規劃數據的疊加,統籌考量大型交通設施與工業用地的選址合理性(圖5、圖6)。

圖5 下湯遺址遺址域分析圖(來源:作者自繪)

圖6 下湯遺址域內規劃建設分析圖(來源:作者自繪,底圖來源于下湯遺址保護總體規劃)

1.3 置(值、質)

1.3.1 位置

國土空間與人居環境呈現“一體兩面”的關系,“美麗”的國土空間營造狀態,至少包括自然、安全、高效、公平、舒適、藝術6方面的內在意義[8]16-23。上山文化遺址所揭示的萬年前人類活動也與自然環境和生態資源空間息息相關,萬年前上山人擇址錢塘江上游、浙中盆地內之高丘,立地定居,為安全、舒適而主動或被動地與自然互動,營造聚落型的生活領地空間。

1.3.2 價值

上山文化實證中華萬年文明具有典型的3大價值:一是世界稻作農業起源的見證;二是年代最早的農業定居聚落;三是擁有世界上已發現的最早的彩陶,因此也承擔了文化浙江的重要載體和構建中華文明標識[9]的重要抓手(圖7)。

圖7 浙江歷史文化發展脈絡及文明標識(來源:作者自繪)

1.3.3 性質

上山人萬年前生活的場域空間延續至今,并“疊加”在生態、永農及城鎮等區域上形成具有歷史文化稟賦的復合型特定空間,該空間屬性將傳統文物保護視角下本體安全與環境控制等工作要點,以空間資源的身份轉化為用途管制和規劃許可的重要指標。

2 整體規劃施策

上山遺址文化空間特征是遺址域的外在呈現,同時也是文物遺存從傳統標本式遺跡管理向文物資源化空間管理進階的關鍵。其文物保護專項規劃,應“聚焦文物防、保、研、管、用各環節,著力構建文物保護管理利用全鏈條閉環”[10],從整體規劃編制施策上,完成向空間專項規劃的轉型。

目前上山文化遺址群的保護規劃編制進展情況不一,總體而言相對滯后,僅浦江上山遺址已公布實施,其余列入申遺名單的5處遺址尚在編制中,詳見表2。

表2 上山文化遺址群保護規劃編制實施情況

從上山文化遺址群的空間特征入手,推進其保護專項規劃編制實施,將其核心內容納入國土空間規劃“一張圖”,是當前面臨的重要目標。針對規劃技術體系變革,保護專項規劃的編制實施需從規劃體系的身份確認、規劃策略的優化以及多跨協作的合力3個方面予以關注并發力。

2.1 規劃體系的身份確認

傳統的歷史保護類規劃體系主要包括了名城保護系列規劃、世界文化遺產保護系列規劃、綜合法定類規劃以及其他相關規劃等③引自《杭州歷史保護類規劃實施評估》。。其中文物保護規劃一定程度上與傳統城鄉規劃中的控制性詳細規劃有所對標,但未納入城鄉規劃的整體架構,身份界定模糊不清。

國土空間規劃的頂層設計從供給側為歷史文化類專項規劃帶來了新的趨勢。“41號文”則為歷史文化類專項規劃納入整個國土空間規劃體系作了進一步確認。對應國土空間規劃體系的“五級三類”,可建立文物保護專項規劃體系,從全國—省級—市縣級的文物保護專項規劃到文物保護單位保護規劃、考古遺址公園規劃等落地性規劃,形成具有系統性和傳遞性的規劃體系。在新的架構中,我們通過浙江實踐嘗試在省級專項和保護規劃之間,打通一個中間“協調”與下位“實施”的通道(圖8)。

圖8 規劃體系示意圖(來源:作者自繪)

國土空間規劃體系構建之初,有學者曾提出“明確文態空間,形成四區四線管控體系”[2]1-10的設想;2020—2022年間,浙江省自然資源主管部門與文物主管部門在法規政策和技術標準(如《浙江省國土空間用途管制規則(試行)》《關于加強生態保護紅線監管的實施意見(試行)》)制定過程中,將“歷史文化資源保護控制線”有效納入,學界的探討在浙江得到了初步踐行(圖9、圖10)。

圖9 “四區四線”管控體系設想示意圖(來源:文獻[2]10)

圖10 浙江省空間控制線和用途管制分區體系(“七區五線”)示意圖(來源:作者根據《浙江省國土空間用途管制規則(試行)(征求意見稿)》繪制)

2.2 規劃策略的優化

國土空間規劃強調自上而下的管控與傳導,實施落地后的效果、訴求、諸多未能解決的問題,卻也反向鉗制著上位規劃的編制(尤其是修編)與實施。采取自上而下傳導與自下而上反饋相結合的混合策略,對于規劃編制實施的科學性、協調性、可操作性更為有利。

文物保護專項規劃屬小門類,相對城鄉大尺度規劃,其上下聯動較為直接和快捷。浙江40余處已公布實施的國保單位保護規劃的編制、審批、實施、評估在省級國土空間文物專項規劃中得以有效閉環,已體現出上下聯動的規劃策略優勢。一方面,通過多年來文保專項規劃的經驗積累,識別省域文物保護管理工作中的問題和風險,為省級層面文物空間布局與管控、資源整合與利用等規劃內容的制定奠定了基礎;另一方面,省級文物專項通過分區傳導、底線管控、名錄管理、控制指標等方式,向市縣級國土空間規劃和文物專項規劃傳達管控要求,對單點文保規劃提出了指導約束。

在上山文化遺址群保護規劃的編制實施中,一方面,應強化上下傳導與反饋,通過省市縣三級聯動專班例會協調機制,從整個遺址群的戰略要求出發,系統謀劃遺址的價值挖掘、保護展示與活化利用,實現自上而下整體統盤的錯位發展格局;另一方面,可以終為始,從多年保護規劃到考古遺址公園規劃再到落地實施的閉環實踐,為上山文化遺址群保護規劃的編制提供有益借鑒(圖11、圖12)。

圖11 上下聯動機制示意圖(來源:作者自繪)

圖12 上下位規劃互動關系示意圖(來源:作者自繪)

2.3 多跨協作的合力

文保規劃一般由文物主管部門負責組織編制實施,跨專業、跨部門的關系使得文保規劃往往存在與城鄉規劃銜接不暢的問題。國土空間規劃“一張圖”和數字化改革的推進,為文物跳出孤島、實現跨部門數據共享、業務協同,提供了良好契機。

基于國土空間規劃和全域空間治理數字化趨勢要求,文物領域規劃成果在統一底圖、底數、底線的基礎上納入國土空間“一張圖”,為各層次、多類型規劃之間的統一和上下貫通提供了基礎[11]11-17。通過“一張圖”與自資、住建、交通、水利等共管部門在管控區劃及規定、審批、監管等業務上相互協同,協調文物與生態、城鎮、農業等空間的矛盾沖突,尤其對于上山文化遺址群這樣的大尺度、跨區域的文化遺產類型,可以有效避免文保專項規劃效力有限、內容沖突、責權不清等問題。

在2021年國家文物局審批通過的浙江《黃巖沙埠窯遺址文物保護規劃》中,我們以保護區劃、土地利用調整為主要抓手,與省級和地方自然資源主管部門就遺址保護利用與“三區三線”問題,展開多輪的過程銜接,最終由省級兩主管部門的聯合會簽落入“一張圖”,完成遺址類保護規劃與國土空間規劃的融合閉環(圖13)。

圖13 沙埠窯保護規劃與國土空間“一張圖”銜接示例(來源:作者自繪)

上述案例為上山文化遺址群保護規劃的“一張圖”納入和多跨協作提供了經驗參考,具體借鑒如下。

(1)通過歷史文化保護線的劃定與“一張圖”納入,強化對上山文化遺址群及其整體環境的保護和管控。保護規劃批復前,應由省級自然資源主管部門核實其與相關國土空間規劃銜接及“一張圖”核對情況,經批復后其主要內容疊加到“一張圖”上。

(2)自然資源、文物主管部門應建立協調機制,將上山文化遺址群保護納入國土空間規劃實施監督體系進行管理。對于上山文化遺址的地下文物埋藏區,要實行“先考古、后出讓”制度。為促進上山文化遺址群的活化利用,自然資源主管部門對上山文化考古遺址公園建設重點項目的合理用地需求應予保障(圖14、圖15)。

圖14 上山文化遺址群與自然資源、氣象災害部門的多跨協同示意圖(來源:作者自繪)

圖15 規劃合規性分析示意圖(來源:作者自繪,底圖來源于浙江省文物博物館數據駕駛艙)

3 遺址公園落位

隨著新時代文物工作方針(保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來)的提出,上山文化考古遺址公園體系及遺址公園群落的構建,將迎來一個全面的發展周期。從法定規劃要求到活化落地(自上而下),從實踐得失到規劃修編(自下而上),同時對標國家文物局大遺址“十四五”專項規劃④2021年11月,國家文物局印發的《大遺址保護利用“十四五”專項規劃》提出:到2025年,大遺址保護利用總體格局基本形成。的整體謀劃,上山實踐初步可形成規劃體系中的上下傳導、前后反饋的混合策略驅動。

3.1 規劃傳遞

3.1.1 對象相同,策略不同

保護專項規劃和遺址公園規劃的規劃對象基本一致,即遺址及其環境,但從規劃層級和策略手段來看各有側重—前者側重法規的“底線性”,后者側重規劃建設引導與控制。遺址公園作為大遺址保護利用的“文化綜合體”,應采用因地制宜、因地施策的規劃策略,如城郊型遺址公園偏重找準價值定位、引導城市功能更新、疏解保護與存量土地開發的緊迫關系(圖16(a));郊野型考古遺址公園應更偏重歷史景觀整理、生態環境提升、與區域文旅資源的融合等(圖16(b))。

圖16 不同類型考古遺址公園規劃策略(來源:作者自繪)

3.1.2 上下聯動,升級創新

近年來,浙江率先開展省級考古遺址公園的評定與規劃建設,初步構建起“國家級—國家級立項—省級—縣區展示點”4級大遺址保護利用體系(圖17)。

圖17 浙江省國家級(含立項)5處、省級考古遺址公園22處的空間分布示意(數據截至2021年年底)(來源:作者自繪)

從技術路徑上,通過上下聯動的混合策略驅動可以促成遺址公園規劃成果落地、實現資源有效配置、提高規劃管理效力。在具體操作上需要關注2個動作:首先,政府戰略決策和文物保護規劃為公園規劃提供宏觀基礎與目標導向,決定了項目整體定位;其次,對地塊單元的建設控制、“微型”城市設計、共管職能部門的適配評估,是規劃編制和成果落地的利用基礎,也是實現“一張藍圖繪到底”的技術關鍵。

3.2 落位策略

3.2.1 環境氛圍營造

基于前文遺址域空間單元探討,遺址環境營造應對其所處的地形、地質、水文、植物、氣候等古地理環境深入把握,勾勒具有典型地域特征的場景氛圍,以明確的闡釋線索,提示貫穿游覽體系的始終,強化各遺址點的辨識度和主題的連貫性。

3.2.2 考古成果支撐

考古遺址公園建設應堅持考古先行原則并將考古研究貫穿保護利用工作的始終,規劃設計階段應與考古成果契合,在彈性預留、考古計劃銜接等層面實現與考古的良性互動;運營階段仍需加強后續考古成果的轉化,提高遺址展示的可讀性和延續性。

3.2.3 布局留白

考古遺址公園演繹上山遺址的過去、現在和未來,其總體布局與景觀設計需以考古探查及歷史環境研究成果為依據,并同時考慮地方需求與技術實現。從這一層面來講,考古研究的動態性、生態環境的涵養要求、建設開發的時序等決定了考古遺址公園建設均需相當規模的“留白”空間。

3.2.4 數字化支撐

運用互聯網、大數據、云計算等信息技術,豐富浙江文物駕駛艙的平臺服務內容,提升上山文化考古遺址公園的數字化展示與數字成果傳播水平(圖18)。

圖18 文物駕駛艙考古遺址公園場景示意圖(來源:作者自繪,底圖來源于浙江省文物博物館數據駕駛艙)

4 結束語

在國土空間規劃與可持續發展大背景下,上山文化遺址的保護管理應當在多規合一的“一張圖”上為其謀求“延續”的復合空間。基于空間關系模型的建立、文化空間特征的研究,為規劃中文物空間數據、文化空間預留等工作提供支撐。通過建構新的文物專項規劃體系,采取上下聯動、多跨協同的混合策略,幫助建立遺址保護與社會經濟及國土空間可持續發展的協調性,推進上山文化考古遺址公園的建設落地(圖19)。

圖19 遺址空間關系模型(來源:作者自繪)

考古探究過去,規劃引導未來,兩者既需要發揮想象空間,也是對未來不確定性在當下的真實反映。如何將上山文化考古成果轉化為法定保護、整體闡釋、沉浸體驗的規劃預期,恰如青年考古人仲召兵所言:周末從杭州返回下湯,下了公交車走向考古工地時,腦海總會浮現—如果時空穿梭至萬年以前,此時此刻走進的將會是一個怎樣的場景?⑤2022年6月9日下湯遺址現場調研座談,訪談對象:仲召兵(浙江省文物考古研究所)。這是一個多專業、多領域動態協同互動的學術問題,更是社會生活中多職能部門多跨協同的實踐問題。

本文討論始于國土空間規劃的轉型背景,旨在發掘保護專項規劃成果傳遞所蘊含的力量,積極推動該遺址群保護管理工作更上一層樓。在當下基于萬年遺址保護長存的事業中,寄望浙江能走出符合遺產地整體保護與發展的“那條路”。