家庭生命周期視角下珠三角農(nóng)民工的居住選擇及影響因素*

楊高,金萬富,周春山

1. 廣東財經(jīng)大學文化旅游與地理學院/鄉(xiāng)村振興研究院,廣東廣州 510320

2. 中山大學地理科學與規(guī)劃學院,廣東廣州 510006

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》強調(diào)要加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化,加快推動農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口全面融入城市。農(nóng)民工的居住關乎其社會融入、市民化乃至中國新型城鎮(zhèn)化[1-2]。農(nóng)民工的居住選擇一直是政府和社會關注的焦點,同時也是學術界研究的重要話題。

西方國家移民居住環(huán)境普遍較差,被隔離和邊緣化[3],基于私有化的住房產(chǎn)權(quán)和較為發(fā)達的租賃市場,西方移民居住研究以定量和微觀尺度的實證研究為主[4-5]。影響移民居住選擇的因素主要有經(jīng)濟收入、語言、年齡、婚姻狀況、家庭結(jié)構(gòu)、職住距離、移民與來源地的聯(lián)系、制度因素等[6]。自上世紀中葉有學者將居住選擇與家庭生命周期聯(lián)系起來,家庭生命周期逐漸成為居住選擇研究的重要視角[4]。中國農(nóng)民工的居住選擇主要有租房、公租房、集體宿舍、自購房等[7-8],居住選擇的社區(qū)類型主要有老街區(qū)、單位社區(qū)、商品房小區(qū)、農(nóng)村郊區(qū)、城中村等[9]。農(nóng)民工居住選擇的影響因素主要有個體因素、家庭因素、遷入地因素。個體因素包括性別、受教育水平、年齡、就業(yè)穩(wěn)定性、經(jīng)濟收入、社會資本等[9-11];家庭因素主要有遷移的家庭結(jié)構(gòu)、與遷出地的聯(lián)系、家庭問題等[10];遷入地因素包括社會融入、小區(qū)環(huán)境、工作機會、配套設施、區(qū)位條件、社會保障等[12-13]。還有學者從隔離性(隔離或混合)和穩(wěn)定性(固定或流動)兩個維度將農(nóng)民工的居住空間分為4種類型,并表明不同居住空間模式,農(nóng)民工城市融入水平存在顯著差異[14-15]。

相對于20世紀90年代“部分遷移、部分留守”的“分居家庭”,近年來“家庭式遷移”已逐漸成為農(nóng)民工遷移的主要趨勢[3]。隨著新家庭經(jīng)濟學的出現(xiàn),家庭逐步取代個體成為居住決策研究的基本單元。家庭生命周期理論是解析家庭決策和行為的重要視角。家庭生命周期概念,最早于1901 年由Rowntree 提出,用于描述一個家庭從誕生、成長、成熟到消亡的整個過程[16]。Glick[17]提出了經(jīng)典的六階段模型,包括形成期、擴張期、穩(wěn)定期、收縮期、空巢期、解體期。國內(nèi)學者根據(jù)中國家庭社會結(jié)構(gòu)特征進行了相應調(diào)整,提出了五階段說,包括年輕夫婦家庭、成長中的核心家庭、成熟的核心家庭、擴大家庭、空巢夫婦家庭[18]。家庭生命周期主要與消費密切相關,主要集中在兩方面:一是家庭生命周期如何影響不同消費項目支出;二是如何影響消費意愿和消費決策[19-20]。新婚家庭在住房方面的購買意愿最高[19],單身階段是房租消費最旺盛的階段[21]。家庭生命周期視角下,農(nóng)民工存在消費結(jié)構(gòu)和遷移模式的差異[20,22]。

現(xiàn)有研究主要是從農(nóng)民工個體視角出發(fā)直接針對農(nóng)民工居住進行研究,隨著農(nóng)民工舉家遷移的趨勢,相對缺乏基于家庭生命周期理論對農(nóng)民工家庭消費狀況的實證研究,尤其是居住消費、居住選擇的實證研究。珠三角地區(qū)是農(nóng)民工較早流入和流入較多的地區(qū),是國家推進新型城鎮(zhèn)化的戰(zhàn)略地區(qū)。農(nóng)民工居住空間已出現(xiàn)分化,農(nóng)民工在城市站穩(wěn)腳步之后,隨著對遷入城市社會經(jīng)濟文化的逐步適應,其居住選擇的社區(qū)類型變得多元化,除了傳統(tǒng)的城中村、工廠宿舍區(qū)、老街區(qū),還包括保障房社區(qū)、商品房社區(qū)等,其社區(qū)類型選擇出現(xiàn)了怎樣的分化,以及分化背后的微觀邏輯是什么?本文以珠三角地區(qū)為例,基于家庭生命周期視角,探討不同類型農(nóng)民工家庭的基本特征、居住選擇及影響因素。以期進一步補充和豐富家庭生命周期理論在移民居住領域的研究,為當?shù)卣苿愚r(nóng)民工市民化和“以人為本”的新型城鎮(zhèn)化提供參考。

1 研究設計和分析方法

1.1 研究地域

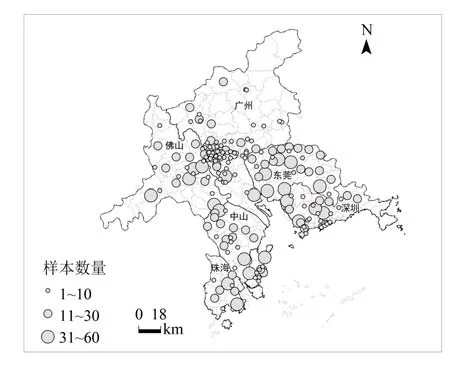

珠三角地區(qū)是中國快速城鎮(zhèn)化的典型地區(qū),是中國推進新型城鎮(zhèn)化建設的示范區(qū),同時也是農(nóng)民工較早流入且流入較多的地區(qū)。本文選擇珠三角6 大核心城市,即廣州、深圳、佛山、東莞、珠海和中山(圖1),作為主要研究區(qū)域。各城市統(tǒng)計年鑒[23-28]顯示,2016 年廣州和深圳常住人口在1 000 萬以上,非戶籍常住人口在500 萬以上;佛山和東莞常住人口在500萬以上,非戶籍人口常住在300 萬以上;珠海和中山常住人口在100 萬以上,非戶籍常住人口超過50萬(表1)。

表1 2017年珠三角6大城市人口及問卷數(shù)量分布Table 1 Population and questionnaires in six cities of the Pearl River Delta in 2017

圖1 2017年珠三角6城市農(nóng)民工調(diào)查樣本數(shù)量分布圖Fig.1 Spatial distribution of respondents in six cities in the Pearl River Delta in 2017

1.2 數(shù)據(jù)來源

數(shù)據(jù)來源于2017 年5~10 月課題組在珠三角6大核心城市進行的問卷調(diào)查。調(diào)查主要采用PPS方法即按規(guī)模大小成比例的概率抽樣方法,并結(jié)合滾雪球抽樣、隨機抽樣、分層抽樣等方法,在工廠、產(chǎn)業(yè)園、公園、街頭、小區(qū)、超市、其他組織單位等區(qū)域,進行流動人口的問卷調(diào)研。調(diào)查員與被訪談者當面溝通,訪談時間約50 min,同一個調(diào)查點的問卷控制在15 份以內(nèi)。共發(fā)放問卷2 450 份并全部收回,其中,有效問卷2 416 份(各城市問卷數(shù)見表1)。本文參考楊菊華等[29]的家庭生命周期劃分法,即將核心家庭分為未育夫妻家庭、夫妻和未婚子女家庭、未婚者與父母家庭3類,并結(jié)合林善浪等[18]五階段劃分法,將農(nóng)民工家庭分為4 種類型,即處于家庭生命周期的4 個不同階段。4 類農(nóng)民工家庭分別為未育夫妻、夫妻和未婚子女(未婚子女為18 歲以下仍在讀書或未工作)、未婚者(未婚者已有工作)與父母、空巢家庭(下文分別簡稱為I類、Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類家庭)。本文從流動人口樣本中,抽取上述4類農(nóng)民工家庭(即選取戶籍為農(nóng)村戶口的流動人口,并進一步選取上述4 類家庭),共得到1 270 個樣本(表1)。與國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2017 年農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查報告》[30]相比,珠三角農(nóng)民工受教育水平整體上高于全國農(nóng)民工,月均收入4 152 元同樣高于全國農(nóng)民工的3 485 元,但人均居住面積17.9 m2低于全國的19.8 m2,符合實際情況,本次調(diào)查數(shù)據(jù)與全國農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查數(shù)據(jù)基本吻合,調(diào)查樣本具有較好的代表性(表2)。

表2 珠三角農(nóng)民工與全國農(nóng)民工對比表Table 2 Comparison of migrant workers in the Pearl River Delta and the whole country

調(diào)查中發(fā)現(xiàn),農(nóng)民工在遷入地的居住選擇主要有5 種社區(qū)類型:城中村、工廠宿舍區(qū)、老街區(qū)、保障房社區(qū)和商品房社區(qū)。①城中村,因其低成本的住房供給和較好的地理位置,已成為外來農(nóng)民工的主要落腳地;②工廠宿舍區(qū),通常免費或低價提供給外來農(nóng)民工,也是農(nóng)民工居住選擇的重要類型;③老街區(qū),主要位于老城區(qū),住房較為陳舊,配套設施較為簡單,本地人比重相對較高,鄰里關系較為融洽;④保障房社區(qū),是政府為滿足低收入群體住房需求,在城市遠郊地區(qū)大規(guī)模成片建設,配套公共服務尚不完善的社區(qū)[31],保障房社區(qū)較為適合外來農(nóng)民工的住房支付能力,但相對缺乏與本地居民的交流環(huán)境;⑤商品房社區(qū),擁有較為完善和便利的配套設施,以及較為充足的休閑空間。

1.3 研究方法

關于農(nóng)民工居住選擇影響因素分析,本文參考了國內(nèi)外相關研究。西方移民居住研究表明,影響因素主要包括遷入地的社區(qū)環(huán)境、制度因素,以及移民的人力資本和社會網(wǎng)絡[4,6,32]。國內(nèi)相關研究表明,農(nóng)民工居住選擇主要考慮收入、社會網(wǎng)絡、家庭特征、農(nóng)村因素以及遷移因素[9-13]。因此,本文選取家庭類型、個體因素、農(nóng)村因素、遷移因素和區(qū)位因素5 類影響因素并作為自變量,以農(nóng)民工居住選擇的5 種社區(qū)類型(城中村、工廠宿舍區(qū)、老街區(qū)、保障房社區(qū)和商品房社區(qū))為因變量,采用無序多分類Logistic 回歸模型考察處于家庭生命周期不同階段的農(nóng)民工居住選擇的影響因素(表3)。

表3 居住選擇影響因素變量的描述性分析Table 3 Descriptive analysis of influencing factors of residential choice

1)家庭類型:處于不同生命周期家庭的消費結(jié)構(gòu)和遷移模式存在差異[20,22],家庭類型是本文重要的解釋變量,為虛擬變量,劃分為4組,1=未育夫妻(I類家庭),2=夫妻和未婚子女(Ⅱ類家庭),3=未婚者與父母(Ⅲ類家庭),4=空巢(Ⅳ類家庭)(為參照組)。

2)個體因素:農(nóng)民工個體的差異,比如年齡、性別、收入、受教育時長和定居意愿等也會影響其居住選擇,女性會盡量減少獨居生活;收入是居住選擇的經(jīng)濟基礎,高收入會追求更好的居住環(huán)境;受教育程度較高的農(nóng)民工可能更在意住房質(zhì)量,并具有更高的定居預期;定居意愿越強,會減少消費支出等[10-11]。各指標操作如下:性別為2分變量,1=男(為參照組),0=女;受教育時長(a)、遷入地居住時長(a)和年收入(萬元)均為實際值;城市定居意愿為虛擬變量,劃分為3組,1=不打算,2=沒想好,3=打算(為參照組)。

3)農(nóng)村因素:與農(nóng)村老家的聯(lián)系越緊密,越會降低農(nóng)民工在遷入地的定居意愿,從而影響在遷入地的居住選擇[10]。老家匯款(萬元)、老家宅基地數(shù)量(處)和老家耕地數(shù)量(hm2)均為實際值。

4)遷移因素:遷入城市規(guī)模、遷移距離和遷入地居住時長也會影響農(nóng)民工的居住選擇[33],遷入城市規(guī)模不同,房價及相關政策存在明顯差異;遷移距離將影響遷移經(jīng)濟成本和心理成本,影響其在遷入地的定居預期[34];遷入地居住時長將影響城市認同感和歸屬感,遷入地居住時間越長,具有更高的購房概率[11]。遷移因素包括遷入城市規(guī)模、遷移距離和遷入地居住時長,前2者均為虛擬變量并劃分為3 組,前者1=超大城市,2=特大城市,3=大城市(為參照組);后者1=廣東省內(nèi),2=廣東鄰近省份(江西、湖南、廣西、福建),3=其他省份(指除廣東、江西、湖南、廣西、福建以外的省份)(為參照組);遷入地居住時長(a)為實際值。

5)區(qū)位因素:農(nóng)民工在做出居住選擇時,會充分考量社區(qū)的區(qū)位條件,比如到城市中心的距離、住房1 km 內(nèi)是否有地鐵站、三甲醫(yī)院或公園等,區(qū)位因素強調(diào)農(nóng)民工在做出居住選擇時會考慮城市公共服務設施的可獲得性和便利性[12]。本文參考已有研究[12],結(jié)合問卷調(diào)查數(shù)據(jù),設計的區(qū)位因素包括職住時間距離、到最近公園時長、到最近醫(yī)療點時長、到最近銀行網(wǎng)點距離,其中職住時間距離(min)和到最近銀行網(wǎng)點距離(km)為實際值;到最近公園時長、到最近醫(yī)療點時長均為虛擬變量并劃分為相同4組:1=10 min以內(nèi),2=10~20 min,3=20~30 min,4=大于30 min(為參照組)。

2 珠三角農(nóng)民工家庭的基本特征及居住選擇

首先探討家庭生命周期不同階段農(nóng)民工的基本特征和居住選擇,在此基礎上,從家庭類型等5個維度分析珠三角農(nóng)民工居住選擇的影響因素。

2.1 基本特征

基于抽取的1 270 份問卷調(diào)查數(shù)據(jù),對4 類農(nóng)民工家庭的基本特征予以分析(表4),4 類農(nóng)民工家庭數(shù)量分別為157、754、205 和154,其占比分別為12.36%、59.37%、16.14%和12.13%。表4中的職業(yè)類型,傳統(tǒng)服務業(yè)主要指商貿(mào)業(yè)、飲食業(yè)、家政業(yè)、旅店業(yè)、理發(fā)業(yè)等為日常生活提供各種服務的行業(yè);個體工商戶指員工規(guī)模在7人及以下,私營企業(yè)主的員工規(guī)模在8人及以上;專業(yè)技術人員主要指在現(xiàn)代物流、人力資源、財務審計等現(xiàn)代服務業(yè)工作的一線員工;中高層管理者是相對于一線的建筑工人、制造工人和服務業(yè)從業(yè)人員。

表4 珠三角4類農(nóng)民工家庭的基本特征Table 4 The basic characteristics of four types of migrant workers'families in the Pearl River Delta

1)從職業(yè)看,不同家庭生命周期有較為明顯的差異,Ⅱ和Ⅲ類家庭從事第二產(chǎn)業(yè)(建筑和制造業(yè))的比重(40.99%和38.54%)遠高于I和Ⅳ類家庭的比重(26.75%和25.98%),相反從事傳統(tǒng)服務業(yè)的比重(34.75%和40.49%)明顯低于I和Ⅳ類家庭的比重(45.22%和55.84%),隨著家庭生命周期的增長,農(nóng)民工的職業(yè)選擇逐漸從服務業(yè)為主轉(zhuǎn)向制造業(yè)為主再轉(zhuǎn)向服務業(yè)為主。此外,從事專業(yè)技術工作的主要集中在I和Ⅱ類家庭。

2)從受教育水平、月均收入、人均居住面積看,4 類家庭出現(xiàn)了有規(guī)律的分化,隨著家庭生命周期的增長即I~Ⅳ類家庭,受教育水平在逐步遞減,高中及以上的比重分別為61.78%、40.19%、16.1%、11.69%;4 類家庭的月均收入分別為4 359、4 161、2 965、2 717 元,呈逐漸遞減的趨勢,與受教育水平相吻合;人均居住面積亦出現(xiàn)逐漸遞減的趨勢,4 類家庭人均居住面積分別為19.8、17.93、17.28和16.65 m2。

3)從平均年齡、遷入地居住時長和滿意度看,隨著家庭生命周期的增長,I~Ⅳ類家庭的平均年齡分別為28.26、34.91、47.54、53.21 歲;同時也伴隨著遷入地居住時長的增長,4 類家庭平均居住時長分別為6.5、10.36、13.25、13.6 年;Ⅱ類家庭的整體滿意度最低,其他三類家庭相對更高且較為接近。

2.2 居住選擇

從珠三角農(nóng)民工的居住選擇與家庭生命周期的交叉列聯(lián)分析結(jié)果看,① 城中村、工廠宿舍區(qū)、商品房社區(qū)、保障房社區(qū)和老街區(qū)5類社區(qū)的選擇比重分別為44.6%、18.7%、17.2%、12.3%和7.2%;②與I類家庭相比,Ⅱ和Ⅲ類家庭選擇商品房社區(qū)的比重明顯更高,分別達到了17.1%和21.5%,而I類家庭選擇商品房社區(qū)的比重僅為12.7%;③Ⅳ類家庭選擇保障房社區(qū)的比重最高,達到了15.6%;I~Ⅲ家庭則分別為9.6%、12.3%和11.7%;④I類、Ⅱ類家庭選擇城中村的比重更高,分別為45.9%和47.2%;而Ⅲ和Ⅳ類家庭則分別為37.1%和40.9%;⑤I類家庭有更高的選擇工廠宿舍區(qū)的傾向,達到了21%,另外3 類家庭均約18%(表5)。

表5 珠三角農(nóng)民工的居住選擇與家庭生命周期的交叉列聯(lián)分析Table 5 Crosstabs analysis of residential choice and family life cycle of migrant workers in the Pearl River Delta

2.3 居住選擇的影響因素

為分析家庭生命周期不同階段農(nóng)民工居住選擇的影響因素,將前文提及的五類因素中包含的16 個變量引入無序多分類Logistic 回歸模型中。將“1=城中村(為模型的參照組)、2=工廠宿舍區(qū)、3=老街區(qū)、4=保障房社區(qū)和5=商品房社區(qū)”設為因變量。在進行回歸之前,對自變量進行了多重共線性檢測,結(jié)果發(fā)現(xiàn)年齡、老家耕地數(shù)量的多重共線性較大,因此剔除了該變量。表6報告了回歸分析結(jié)果,回歸模型通過了顯著性檢驗。

回歸模型結(jié)果顯示,模型總卡方值為438.994,且P<0.001,家庭類型,個體因素(性別、受教育年限、城市定居意愿、年收入),農(nóng)村因素(老家宅基地數(shù)量、老家匯款),遷移因素(遷入城市等級、遷入地居住時長),區(qū)位因素(職住時間距離、到最近公園時長、到最近銀行網(wǎng)點距離)影響顯著(表6)。具體分析如下:

表6 農(nóng)民工居住選擇的無序多分類Logistic回歸模型1)Table 6 Multinomial Logistic regression model of residential choice of migrant workers in the Pearl River Delta

1)工廠宿舍區(qū)。相對于城中村,I類家庭更傾向選擇工廠宿舍區(qū),主要在于可享受工廠宿舍區(qū)的住房福利,包括經(jīng)濟效益和時間效益;而有子女的農(nóng)民工家庭可能考慮到子女撫養(yǎng)、教育等問題,會更傾向于放棄工廠宿舍區(qū)。此外,配偶隨遷務工會提高家庭收入,使得其更具有改善住房的條件。個體因素中,男性相比于女性,選擇工廠宿舍區(qū)的概率更高,主要是由于女性更傾向擁有私密空間,此外,女性農(nóng)民工更加注重居住社區(qū)的安全與質(zhì)量,所以選擇工廠宿舍區(qū)的概率比男性低;農(nóng)民工的城市定居意愿也會影響其居住選擇,依據(jù)eB所表明的發(fā)生比率,不打算在遷入城市定居的農(nóng)民工選擇工廠宿舍區(qū)的概率是打算在城市定居的1.534倍。遷移因素中,遷入城市等級越高,與選擇城中村相比,選擇工廠宿舍區(qū)的概率更高,主要是因遷入城市等級越高,城市消費水平越高,為降低支出,農(nóng)民工更傾向選擇由工作單位提供的工廠宿舍區(qū);遷入地居住時間越長,相較于工廠宿舍區(qū),選擇城中村的概率更高,隨著遷入時間的增長,家庭規(guī)模在擴大,傾向選擇擁有更大居住空間的城中村。區(qū)位因素中,職住時間距離越長,選擇城中村概率高于工廠宿舍區(qū);到最近公園時長越短(10 min以內(nèi)),相較于工廠宿舍區(qū),農(nóng)民工選擇城中村的概率更高。

2)老街區(qū)。與Ⅳ類家庭相比,I和Ⅱ類家庭選擇老街區(qū)的概率更低,分別是Ⅳ類家庭的0.828倍和0.516倍;不像I和Ⅱ類家庭,Ⅳ類家庭需過度考慮通勤時間,更多考慮居住成本和鄰里關系,老街區(qū)鄰里關系較為融洽,居住成本較低;但相比Ⅳ類家庭,Ⅲ類家庭選擇老街區(qū)的概率更高,前者是后者的1.556倍。遷移因素中,遷入城市等級越高,生活成本越高,為減少支出,農(nóng)民工更傾向選擇居住成本更低的城中村而非老街區(qū)。區(qū)位因素中,到最近公園時長<10 min 與>30 min 相比,農(nóng)民工選擇老街區(qū)的概率更高。

3)保障房社區(qū)。相對于城中村而言,I~Ⅲ類家庭選擇保障房社區(qū)的概率均小于Ⅳ類家庭,分別是Ⅳ類家庭的0.615 倍、0.715 倍和0.911 倍。個體因素中,打算在遷入城市定居的農(nóng)民工選擇保障房社區(qū)的概率是不打算的1.785 倍。遷移因素中,遷入城市為超大城市的農(nóng)民工比大城市的農(nóng)民工選擇保障房社區(qū)的概率更高,達到1.796 倍,主要是由于超大城市的高昂居住成本,為降低居住成本并擁有相對穩(wěn)定的居住條件,傾向選擇保障房社區(qū)。區(qū)位因素中,到最近公園時長越短,農(nóng)民工更傾向選擇城中村而非保障房社區(qū);到銀行網(wǎng)點距離越遠,選擇保障房社區(qū)的概率更高,即選擇生活在保障房社區(qū)的農(nóng)民工更愿意接受到銀行網(wǎng)點更遠的距離。

4)商品房社區(qū)。相對于城中村而言,Ⅱ和Ⅲ類家庭比Ⅳ類家庭有更高的商品房社區(qū)選擇傾向,其重要因素之一是生活需求。個體因素中,受教育年限越長,選擇商品房的概率更高,因為受教育年限越長,農(nóng)民工具有更高的定居預期和更好的職業(yè)前景,對住房也具有不同的效用評價。較高收入成為選擇商品房社區(qū)的重要因素,是打算選擇工廠宿舍區(qū)的1.433倍,收入更高不僅意味著對未來具有更好的預期和更高的住房需求,也意味著更高的住房支付能力。打算在遷入城市定居的農(nóng)民工選擇商品房社區(qū)的概率是不打算的1.399倍,即城市定居意愿是影響農(nóng)民工居住選擇的重要因素,有城市定居意愿的農(nóng)民工更傾向選擇保障房社區(qū)和商品房社區(qū),不打算在城市定居的更傾向選擇工廠宿舍區(qū)和城中村。農(nóng)村因素中,與老家的聯(lián)系越緊密,比如老家匯款越多,老家宅基地數(shù)量越多,農(nóng)民工選擇商品房社區(qū)的概率越低,更傾向選擇城中村。遷移因素中,遷入城市為特大城市的農(nóng)民工比生活在大城市的農(nóng)民工選擇商品房社區(qū)的概率更高,達到2.1倍;遷入地居住時間越長,相較于城中村,農(nóng)民工更傾向選擇商品房社區(qū),即隨著遷入地居住時間的增長,農(nóng)民工的居住選擇在一定程度上出現(xiàn)了工廠宿舍區(qū)-城中村-商品房社區(qū)的空間轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)了古典同化主義的思想,中國農(nóng)民工的空間同化符合世界移民的同化理論。此外,區(qū)位因素中,職住時間越長,選擇城中村的概率更高,即農(nóng)民工選擇居住成本較低的城中村,一定程度上可以接受更長的職住時間。到銀行網(wǎng)點距離為20~30 min 與多于30 min相比,選擇商品房社區(qū)的概率更高。

3 結(jié)論與建議

本文結(jié)合2017年珠三角農(nóng)民工問卷調(diào)查數(shù)據(jù),探討了家庭生命周期視角下珠三角農(nóng)民工的基本特征、居住選擇及影響因素,有以下主要發(fā)現(xiàn)。

根據(jù)家庭生命周期劃分了4類農(nóng)民工家庭,即未育夫妻(I類)、夫妻和未婚子女(Ⅱ類)、未婚者與父母(Ⅲ類)、空巢家庭(Ⅳ類)。4 類農(nóng)民工家庭呈現(xiàn)出較為明顯的差異,Ⅱ類和Ⅲ類家庭從事第二產(chǎn)業(yè)的比重大大高于I類和Ⅳ類家庭的比重,相反從事傳統(tǒng)服務業(yè)的比重明顯低于I類和Ⅳ類家庭的比重。隨著家庭生命周期的增長,4 類家庭出現(xiàn)了有規(guī)律的分化,I至Ⅳ類家庭的受教育水平、月均收入、人均居住面積呈遞減趨勢,平均年齡和遷入地居住時長呈遞增趨勢。

珠三角農(nóng)民工的居住選擇主要有城中村、工廠宿舍區(qū)、商品房社區(qū)、保障房社區(qū)和老街區(qū)5類社區(qū),選擇比重分別為44.6%、18.7%、17.2%、12.3%和7.2%。與Ⅳ類家庭相比,I類家庭更傾向選擇工廠宿舍區(qū)而非城中村;與I類家庭相比,Ⅱ和Ⅲ類家庭選擇商品房社區(qū)的比重明顯更高,同時I類家庭相比另外3 類家庭有更高的工廠宿舍區(qū)選擇傾向;與Ⅳ類家庭相比,I和Ⅱ類家庭選擇老街區(qū)的概率更低;但Ⅲ類家庭選擇老街區(qū)的概率更高;Ⅳ類家庭選擇保障房社區(qū)的比重更高;Ⅲ類家庭有更高的商品房社區(qū)選擇傾向。已有研究表明,在房租支出方面,農(nóng)民工“空巢家庭”明顯高于其他階段[20],本文結(jié)論并未證實該觀點。家庭成員隨遷的農(nóng)民工更傾向于在遷入地長期發(fā)展,會在子女教育和便利生活等方面多加考慮,傾向于更高住房質(zhì)量的社區(qū)。

個體因素中,男性較女性選擇工廠宿舍區(qū)的概率更高;城市定居意愿是影響農(nóng)民工居住選擇的重要因素,有城市定居意愿的農(nóng)民工更傾向選擇保障房和商品房社區(qū),不打算在城市定居的更傾向選擇工廠宿舍區(qū)和城中村;遷移因素中,遷入城市等級越高,城市消費水平越高,農(nóng)民工為降低居住成本選擇工廠宿舍區(qū)、城中村和保障房社區(qū)的概率越高,本文研究結(jié)論證實了遷入城市等級對農(nóng)民工居住選擇的影響[34];隨著遷入地居住時間的增長,部分農(nóng)民工的居住選擇出現(xiàn)了工廠宿舍區(qū)-城中村-商品房社區(qū)的空間轉(zhuǎn)移,證實了中國農(nóng)民工空間同化的過程,中國農(nóng)民工空間同化符合世界移民的同化理論[35]。

最后,本文基于以上研究結(jié)論,以社區(qū)為主體提出以下政策建議:

1)城中村,4 類農(nóng)民工家庭選擇比重最高的社區(qū)類型,居住在城中村,拉大了農(nóng)民工與城市居民的社會距離,固化了農(nóng)民工已有的身份認同,其中,Ⅱ類家庭選擇城中村的比重最高,政府應充分考慮家庭需求,重點解決農(nóng)民工隨遷子女的教育問題,提高農(nóng)民工家庭的生活滿意度;工廠宿舍區(qū),I類家庭選擇的比重最高,是農(nóng)民工落腳遷入城市的過渡地,應改善工廠宿舍區(qū)的居住環(huán)境,豐富農(nóng)民工的業(yè)余生活;商品房社區(qū),Ⅱ和Ⅲ類家庭選擇的比重更高,擁有較為完善和便利的配套設施,政府可積極引導有較高收入的農(nóng)民工進入商品房市場,提供優(yōu)惠政策,提高農(nóng)民工的居住條件;保障房社區(qū),農(nóng)民工選擇的比重相對較低,政府應鼓勵社會資本進入保障性住房的建設中,增加農(nóng)民工尤其是第Ⅱ類農(nóng)民工家庭的保障性住房供給,將更多農(nóng)民工納入城鎮(zhèn)住房保障體系;老街區(qū),是4類家庭選擇比重最低的,政府應改善老街區(qū)的住房環(huán)境,完善配套服務設施。

2)建立健全“政府-企業(yè)-社區(qū)-社團-農(nóng)民工”的聯(lián)動機制,各個社區(qū)需整合各種力量,應建立政府、企業(yè)、社區(qū)、組織團體、農(nóng)民工五位一體的合作治理機制。政府主要起領導負責的作用,如健全租賃住房市場,提供住房補貼,緩解其住房壓力,企業(yè)主要提供物質(zhì)基礎,社區(qū)和社團主要進行各種運作、組織和協(xié)調(diào)工作,農(nóng)民工則是該機制中的主體。

3)提供多方服務,并實現(xiàn)服務主體、服務內(nèi)容和服務方式的多元化。服務主體包括社區(qū)工作站、半官方組織、民間組織、企業(yè)、社會等;服務內(nèi)容包括生活幫扶、就業(yè)支持、組織社區(qū)活動、社區(qū)養(yǎng)老、小孩照料等;服務方式可以是面對面的交流和幫扶,也可以是社會網(wǎng)絡形式的支持,從而培養(yǎng)農(nóng)民工的社區(qū)歸屬感和共同體意識。

4)加強文化建設,以社區(qū)的文娛活動為載體,以住房供給的家庭模式為核心,為農(nóng)民工提供生活、工作信息與服務,豐富農(nóng)民工的業(yè)余生活、便利農(nóng)民工的日常工作,提高其生活滿意度和幸福感。打造新的社會網(wǎng)絡,在農(nóng)民工傳統(tǒng)的社會網(wǎng)絡基礎上,注重友緣、業(yè)緣等現(xiàn)代社會網(wǎng)絡的構(gòu)建,促進鄉(xiāng)土文化與都市文化的融合,形成多元的社區(qū)文化。加強農(nóng)民工自身組織建設的同時,如同鄉(xiāng)會、同業(yè)會等,通過農(nóng)民工自己的基層組織,將農(nóng)民工的個人行為嵌入到集體利益中。