巖土BIM 模型在丘陵山區場地工程勘察中的應用

成詞峰,戴仕鵬,顧 兢

(中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司,昆明 650051)

數字經濟時代下,信息技術已經廣泛地融入到工程建設全過程中,深刻地影響著工程建造方式。BIM 技術通過模擬現實建筑物的屬性信息,是數字經濟的一部分,為整個建筑行業帶來了巨大變化,其在工程勘察、建筑設計、施工管理、項目協同與運營維護方面的巨大優勢,成為繼CAD 后建筑行業的第二次科技革命[1]。巖土工程作為建筑全生命周期的一個重要環節,在國家政策及市場需求的推動下,巖土BIM 模型具有廣闊的市場應用前景。

雖然BIM 技術在中國有很多成功的應用,但國內BIM 技術的發展并不均衡,應用主要集中在建筑設計和建造施工方面,BIM 技術在巖土工程領域的應用進展緩慢[2-3]。究其原因,地質建模的復雜性是一個決定性因素。相對于建筑結構的梁、板、柱等人造物體,自然界的地質體是在漫長地質過程中形成的各物質隨機組合體,具有復雜的空間不均勻性和變異性,如地質體中普遍存在的地層尖滅、透鏡體、斷層、褶皺及溶洞等地質構造在BIM 軟件中還沒有很好的實現方式[4-5]。而實際勘察采集的地形、地質、鉆孔、物探、取樣和試驗等各種數據,具有多種來源、多種類型、多種數據格式等多元數據的特點,更加劇了地質建模的難度[6]。本文以某丘陵山區場地工程勘察為例,通過應用BIM 技術與三維地質建模方法,將多元的數據耦合集成,實現工程勘察成果的三維可視化表達。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

1.1.1 地形地貌概況

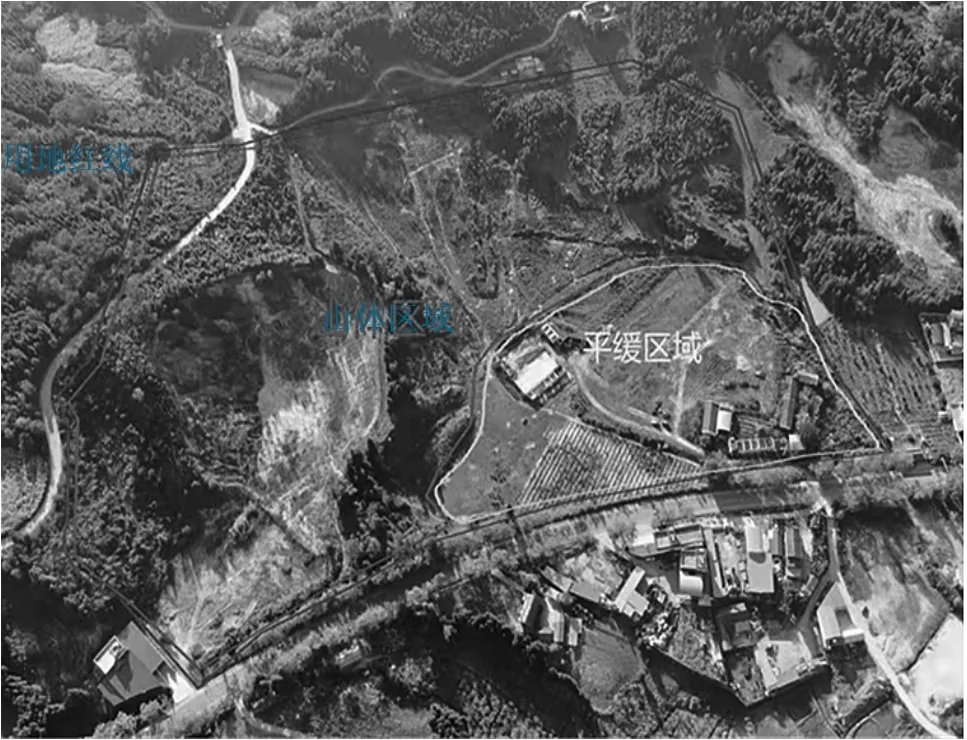

研究區原始地貌屬于低山丘陵地貌,因前期挖土作業及人類生產居住活動,場地東北部為人工挖填地貌,較為平緩,其余地段地貌受挖土破壞較嚴重。現狀地形為場地西、南側高,北、東側低,其中東北角最低,南端坡頂最高,地面標高在約951~1 009 m 之間,場地高差約58 m。除東北部較平緩外,其余地段地形起伏較大,研究區地形整體較復雜,如圖1 所示。

圖1 研究區地形地貌照片

1.1.2 地層結構特征

研究區勘察深度范圍內主要由以下地層組成。

(1)第四系人工堆積層(Q4ml)。①雜填土:主要由黏性土混建筑垃圾組成,層厚0.5~10.0 m,分布于場地北部及南部零星地段。

(2)第四系湖沼積層(Q4l+h)。②1粉質黏土:可塑狀態,干強度及韌性一般,層厚0.5~9.4 m,主要分布于場地東北角。②2泥炭質黏土:軟塑,局部流塑狀態,層厚0.5~5.2 m,主要分布于擬建場地東北角。

(3)第四系坡殘積層(Q4dl+el)。③粉質黏土:硬塑狀態,稍濕,切面稍有光澤,干強度及韌性中等,局部含10%~30%砂礫,鉆孔揭露層厚0.5~12.4 m,主要分布于場地南部坡頂地段。

(4)第三系上新統芒棒組(N2m)。④1粉質黏土:硬塑,局部堅硬狀態,干強度中等,稍濕,局部相變為粉土或薄層粉砂,鉆孔揭露層厚0.5~41.2 m,該層廣泛分布于整個場地。④2粗砂:密實狀態,長石石英質,分選性較差,局部相變為中砂、礫砂或薄層黏性土,鉆孔揭露層厚0.4~14.3 m,該層廣泛分布于整個場地。研究區典型地層巖芯如圖2 所示。

1.2 研究方法

1.2.1 數據處理

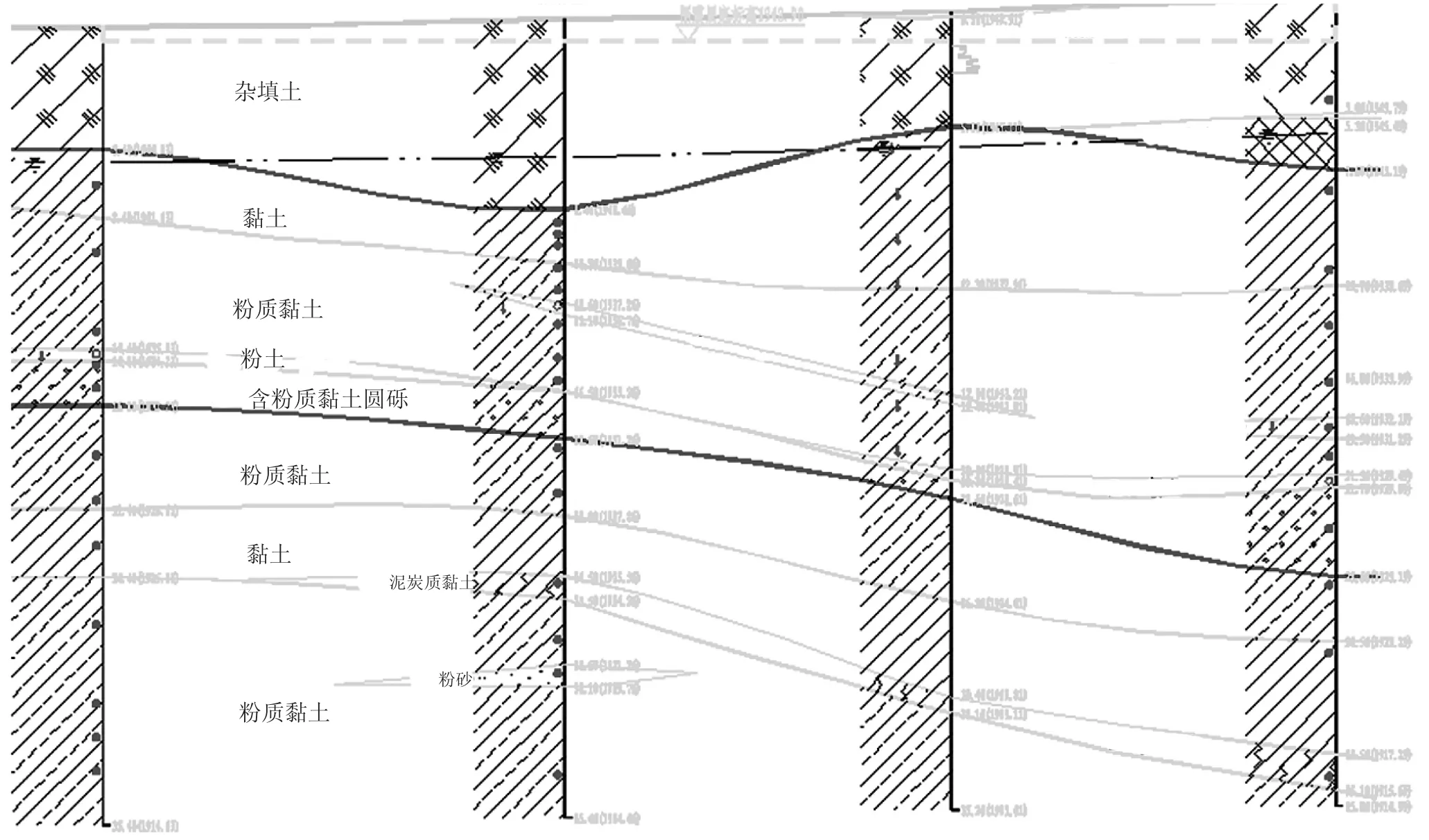

本研究采用的數據為勘察數據,基礎數據包括空間位置X、Y、Z 坐標信息、鉆孔揭露地層信息及試驗數據。深度不同的鉆孔參照相鄰深孔揭露的地層做加深處理,以確保模型底邊界位于相同高程面,各鉆孔間的地層數據建模時采用線性插值法處理。地層數據分層處理后的剖面示意圖如圖3 所示。

圖3 地層數據分層處理后的剖面示意圖

1.2.2 建模方法

(1)三維地表模型(TIM)建模方法。環境條件是工程建設方案的基礎,巖土BIM 需要構建項目場地直觀、清晰的地形地貌、周邊建筑物、道路、地下管線及其他地物等環境條件[7]。所涉及的建筑信息、地質資料、地形地貌、管網及其他地物資料,都是由不同的專業人員和特定的軟件所完成。受各專業軟件數據采集及輸入、不同專業人員對信息加工處理的影響,這些來源廣泛、類型多樣、專業不一、精度不同的各類數據源在三維建模框架下往往會暴露出各種問題,必須先對這些基礎數據進行核查和預處理,才可進行后續建模。

本研究通過分析各數據之間的專業分類、從屬關系、層次關系及關聯關系,運用數字地面高程模型,采用不規則三角網曲面法[8],結合現有商業三維建模軟件,建立多元數據耦合的三維地表信息模型TIM(Terrain Information Model),準確、形象、直觀地反映和表達場地的地形地貌等周邊環境條件。

(2)三維地質模型(GIM)建模方法。三維地質信息模型GIM(Geotechnical Information Modeling)是巖土BIM 的核心,其也是巖土BIM 模型區別于上部結構BIM 的重要特征之一[9],巖土BIM 模型的絕大多數應用都離不開地質模型。基于現有的商業三維地質建模軟件,對于有規律性分布的地層,采用逐層成體法,通過合并運算,由計算機完成三維連層。對透鏡體、地層尖滅等特殊構造,將建模過程抽象為數學問題,采用增設虛擬鉆孔法,對鉆孔采集的數據進行人工插值擬合[10],然后將插值數據和采集的原始數據進行整合,對地質體的幾何信息與屬性、巖土層物理力學性質的信息進行整合,采用“點—線—面—體”的建模順序,從局部已知的地質體反演整個空間地質體[11],構建與客觀地層空間分布相一致的三維地質信息模型GIM。

2 巖土BIM 技術路線及建模結果

2.1 巖土BIM 建模技術路線

研究區勘察面積約14.1 萬m2,199 個鉆孔總進尺約4 936 m。巖土BIM 建模技術路線如圖4 所示。

圖4 巖土BIM 建模技術路線

2.2 巖土BIM 建模結果

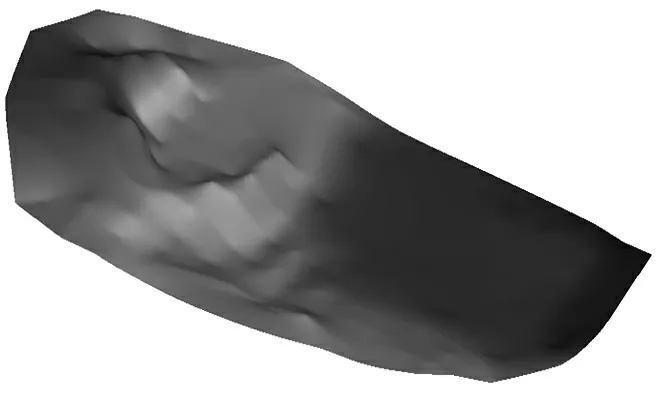

通過三維地表信息模型(TIM),可以直觀地看到場地挖、填方情況,可直接讀取挖、填方體積,準確估算挖填方量,進行場平及挖填方案設計、進行總圖布置及分析、進行施工場地布置與施工方案分析,有效提高各專業間的溝通效率,為山地工程場平全過程實現多專業協同提供基礎。

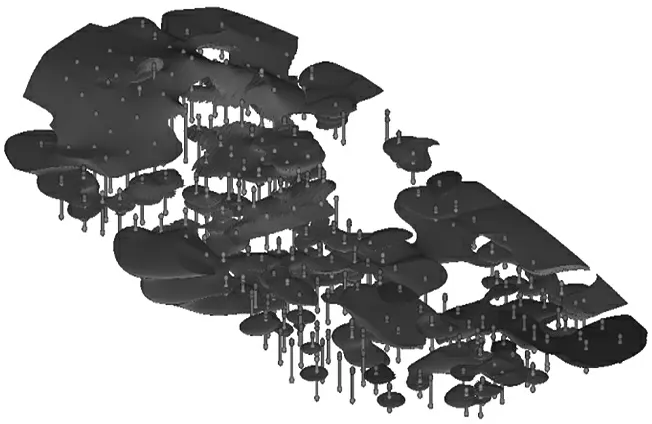

所建的三維地質信息模型(GIM),可以進行任意剖分,直觀展示地層分布及構造細節,實現所建三維地質模型可查詢屬性、可任意切剖、可數字化出圖(圖5—圖9),實現基于巖土BIM 的勘察成果數字化交付。

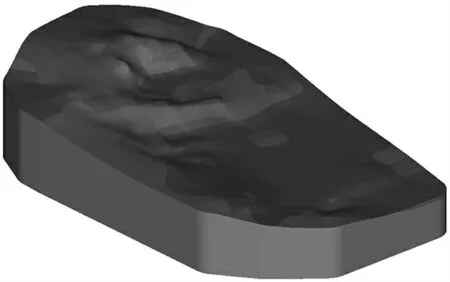

圖5 研究區三維地面高程模型

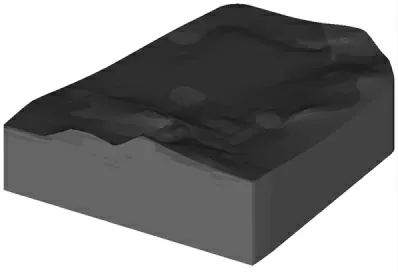

圖9 研究區透鏡體及地層三維空間分布

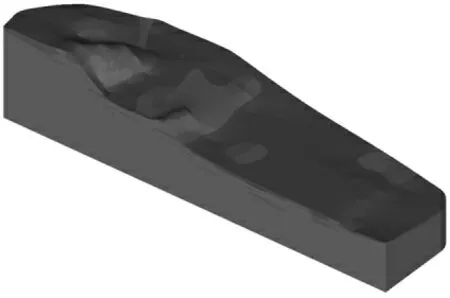

圖6 研究區巖土BIM 三維地質模型

圖7 巖土BIM 三維地質模型剖面

圖8 基于巖土BIM 模型的任意切剖

3 結束語

通過對丘陵山區勘察項目所涉及的多元信息進行預處理,建立多元數據耦合的三維地表信息模型(TIM),準確、形象、直觀地反映和表達場地的地形地貌,建立可表達透鏡體及地層尖滅等符合真實地層情況的三維地質信息模型(GIM),進行地質信息模型與建筑信息模型(BIM)的融合,基于巖土BIM 可實現勘察成果數字化交付、多專業三維協同設計及優化、進行施工過程模擬及建造過程數字化管理,加快巖土工程向信息化、數字化和智能化方向發展,促進數字經濟發展和提高工程建設技術水平。