樓適夷:從錢莊走出來的著名作家翻譯家出版家

俞 棟

1932年夏秋之間,魯迅與陳賡將軍曾有過兩次會晤。這在黨史上無疑是件大事,因為它證明了魯迅與中國共產黨的關系,既表明了黨對魯迅的真誠關懷與信任,亦印證了黨與魯迅是休戚相關的。其時,紅軍正在陜北與敵人浴血奮戰,黨派陳賡向魯迅傳達武裝斗爭勝利之喜訊,意在鼓舞于白區堅持斗爭的同志。從此,一文一武兩條戰線相結合,中國革命斗爭的面貌為之一新。而關于這兩次會晤的第二次見面卻鮮有人提及,原因就是當時只有一人在旁。此人正是從錢莊走出來的革命文藝家——樓適夷。

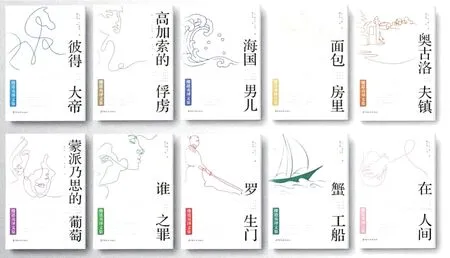

樓適夷(1905-2001),原名錫椿,又名建南,筆名適夷,浙江余姚人,著名作家、翻譯家、編輯出版家,解放后曾任人民文學出版社副總編輯兼副社長和中國作家協會理事、主席團顧問、名譽副主席等,還先后擔任過中國外國文學學會常務理事、副會長、名譽理事,中國翻譯工作者協會副會長,郭沫若著作研究會、魯迅著作研究會委員,全國出版工作委員會委員等職。著有《第三時期》《話雨錄》《適夷詩存》等;譯有《蘇聯童話》《在人間》《羅生門》等,魯迅稱其翻譯作品“沒有翻譯腔”。

由于樓適夷的父親長年在上海經營錢莊,家境尚可。他自小隨母親和祖母在余姚老家,5歲開蒙、祭孔,6歲入余姚私立實獲小學。因父親身體不佳,希望孩子能早日繼承己業,孝順的樓適夷只得放棄學業,在13歲那年赴滬進入父親任經理的征祥錢莊當學徒(一般需要三至五年),珠算、書法、甄銀1練習如何甄別各種銀錠、銀元、銀塊成色。、記賬、跑街、收賬等逐一學起……這種學徒制度是舊時錢莊培養人才的主要途徑。大多數錢莊的經理、協理等管理者若無學徒經歷,不僅很難得到同行的尊重,而且也難以獲得莊內員工的信任。遺憾的是,就在其17歲即將滿師之際,父親卻因肺氣腫久治不愈而去世。家庭變故,世態炎涼,他只能另擇去處,到益慎錢莊當了名伙計,不久又轉投鴻豐錢莊。1925年3月,上海正大商業儲蓄銀行21925年3月開業,1935年金融風潮倒閉,股東榮宗敬,葉鴻英等,董事長葉萌三。開業。樓適夷經人推薦從傳統的錢莊“跳槽”到這家現代銀行,主要從事文案工作,前后干了兩年多時間,直至1927年奉命返鄉任中共余姚縣首任支部書記3他于1925年參加中國共產主義青年團,1926年轉為中國共產黨黨員,1948年重新入黨。,領導當地工農運動。

如果僅僅將樓適夷視作一位為生計而奔波的錢莊學徒或金融從業者,那就大錯特錯了。其實,他很早就從事文藝創作和革命活動,是錢莊業和銀行業的革命青年之一,不僅擔任過早期閘北部委銀行支部的支部書記4資料顯示,1925年上半年,上海地區已建立了26個支部,有黨員297人。中共上海地委下屬黨組織中,已有“金銀業支部”,梁茂康任書記。1926年9月,上海出現了“銀行支部”,樓建南(即樓適夷,樓建南為其曾用筆名)任閘北部委的銀行支部書記。,在上海地方黨組織建設中發揮了先鋒作用,而且其很多作品和譯著都是在顛沛流離的革命斗爭之余完成的。樓適夷進入錢莊的翌年爆發了“五四運動”,他除了積極參加群眾游行、抵制日貨外,還與一位意氣相投的麻袋店伙計共同創辦了宣傳新思想的小報,并認識了何公超、邵力子、瞿秋白、成仿吾、郭沫若等人。在他們影響下,樓適夷閱讀了《新青年》《新潮》等大量進步書籍,開始文學創作,在《創造日》《洪水》等刊物上發表作品,又經同鄉介紹參加了上海通信圖書館5上海通信圖書館最初只是一個上海錢莊業和銀行業青年職工互助性的讀書團體,后來隨著規模的擴大,逐漸變成一個對外開放、專門介紹新文化新思想的圖書館。工作,從而接觸到中國共產黨的秘密刊物《向導》《中國青年》等,并由此結識了當時在商務印書館工作的陳云同志,思想有了質的飛躍,在進入上海正大商業儲蓄銀行那年加入了共青團組織,次年轉為中共黨員,任通信圖書館支部書記,參加了上海第一、第二次武裝起義,后受黨的委派回家鄉余姚工作。

大革命失敗后,樓適夷回到上海,與阿英(錢杏邨)共同創辦文學團體“太陽社”,任中共黨支部委員,并開始自學世界語,嘗試用世界語翻譯一些蘇聯與東歐文學作品。1927年10月,魯迅到上海,黨以上海濟難會名義設宴歡迎,這也是樓適夷第一次見到仰慕已久的魯迅。1928年入上海藝術大學,后經組織批準赴日留學,專修俄羅斯文學,并參加了中國左翼作家聯盟(以下簡稱“左聯”)東京分部,繼續從事左翼文化活動和文學創作,在《太陽月刊》《拓荒者》及魯迅主編的《語絲》《萌芽》等刊物發表文學作品,其中代表作《鹽場》6發表于1930年《拓荒者》二期。得到魯迅和茅盾的好評,并出版了短篇小說集《掙扎》《病與夢》、中篇小說《她的彷徨》和譯著《橋》《但頓之死》等。1931年春,他從日本回到上海,加入“左聯”,任黨團宣傳委員,負責編輯“左聯”機關刊物《前哨》(后改名《文學導報》7因《前哨》創刊號推出“左聯”五烈士柔石、胡也頻、殷夫、李偉森、馮鏗的紀念專輯而被查禁,改名為《文學導報》,共出刊8期。)。同年5月受黨的委派,作為“左聯”代表,參與《文藝新聞》8《文藝新聞》于1932年5月因受當局干擾和壓迫停刊。的編輯工作,使該刊成為“左聯”有影響力的外圍刊物。“九·一 八” 事變后,他積極投身抗日宣傳活動,創作了通俗易懂、婦孺皆知的唱詞《亞細亞的饑餓大眾》,同時寫出了《S·O·S》《活路》等劇本,在上海、北京、天津等地演出數百場之多,極大地鼓舞了民眾的抗日熱情。1932年1月,日軍進攻上海期間,其以《文藝新聞》記者名義參加戰地工作,組織民眾捐款、捐物,還與左聯作家馮雪峰、鄭伯奇、丁玲等到前線慰問抗日將士。同年底,為籌備遠東反戰大會,受黨的委托東渡日本,與日共取得聯絡,后任上海“反帝大同盟”黨團書記。此間,曾兩次奉調江蘇省委短期工作,先后創辦、編輯黨刊《大陸新聞》(日報)和《斗爭》。因籌備遠東反戰會議,樓適夷不幸遭國民黨特務跟蹤綁架,被囚禁于南京中央軍人監獄。在獄中,他不僅不接受國民黨的勸降,還因“阻止別人自首”而被判處無期徒刑,甚至利用讓其編寫識字課本和翻譯《德國軍事法典》之機,秘密翻譯了高爾基的《在人間》《我的文學修養》等進步文學作品。“七七”事變后,他被營救獲釋,前后在獄中度過了三年十個月。出獄后經短暫休養,又應郁達夫之邀,赴福建協助郁編輯《文救周刊》和《救亡文藝》,只一個月時間就被國民黨當局盯上,被迫離開。1938年初,他到武漢進《新華日報》編副刊,同年5月當選為中華全國文藝界抗敵協會理事,任協會宣傳部長,在老舍主持下編輯《抗敵文藝》,并參與合辦《少年先鋒》雜志。后又赴香港協助茅盾編《文藝陣地》,一度代理主編,還與蔣錫金、葉君健(馬耳)共同編《大路畫報》,主要報道八路軍新四軍抗戰情況,面向南洋發行;與香港大學教授、作家許地山等在《大公報》上創辦副刊《救亡文藝》。由于主持籌備成立“中華全國文藝界抗敵協會香港分會”引起港英當局注意,被迫于1939年6月離港返滬,除繼續編輯《文藝陣地》外,還參與主編《大陸月刊》《奔流新集》91941年,與許廣平、滿濤、蔣錫金等共同編輯,只出版了兩輯,第一輯題《直入》,第二輯題《橫眉》。是年12月,日軍進入租界就停止了。許廣平被日軍逮捕。月刊。此間,他出版了《科學的藝術論》《蘇聯文學與藝術》《彼得大帝》《老板》等譯著近10種。1944年底,其根據黨的安排赴浙東抗日根據地四明山,任根據地文教處副處長,做了大量反戰宣傳工作,創辦日文版《解放周報》,對瓦解日軍軍心影響甚大,許多日軍官兵因讀了該報而主動投降。抗戰勝利后,他隨軍隊撤至淮陰,任《新華日報》(華中版)編委,主編副刊;1946年回滬任《時代日報》副刊編輯,參與合編全國文協機關刊物《中國作家》;1947年繞到臺灣到達香港,參與創辦《小說》10該刊名義上由茅盾主編,實際上由樓適夷和周而復負責,樓主持具體日常工作。月刊;新中國成立前夕,作為香港代表參加了在北京召開的第一次全國文學藝術工作者大會,當選為中華全國文學工作者協會(簡稱“文協”)111953年10月,“文協”改稱為“中國作家協會”。理事,并留北京任“文協”外委會副主任和新華書店編輯部副主任。

中華人民共和國成立后,樓適夷出任出版總署編審局通俗讀物處副處長,1950年冬參加抗美援朝。在任東北軍區后勤部政治部宣傳部部長期間,多次率文工團在吉林、黑龍江等地的工廠、醫院慰問工人、志愿軍傷病員和醫務人員,還兩次赴朝鮮前線了解、檢查后勤供應保障情況,曾任東線長津湖第三次戰役的分組組長。1952年,他被任命為人民文學出版社副社長兼副總編輯,并擔任《譯文》《世界文學》等刊物編委。不能忘卻的是,從上世紀50年代初起,他便籌劃全面系統介紹外國文藝理論著作和外國古典文學名著。在其主持人民文學出版社編譯所工作期間,曾組織老專家、老編輯,大量編注我國優秀古典文學著作,翻譯外國文學名著;1958年他還一度任作家出版社副社長兼總編輯,為該社的建立做了許多開創性、奠基性工作。文革期間雖受到沖擊,被下放到干校監督勞動,但他始終堅信黨、堅信人民,從未屈服,初心不改。1978年平反后,繼續回人民文學出版社任顧問,次年提出創辦《新文學史料》雜志,并親自制定辦刊方針和規劃,不顧年邁為文學事業、出版事業繼續發揮自己的光和熱,直至1986年離休。

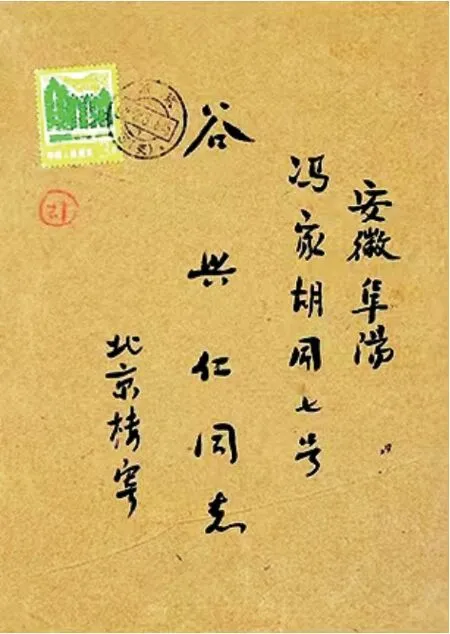

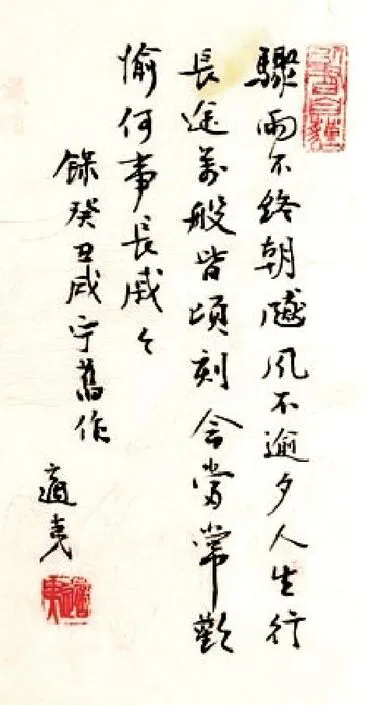

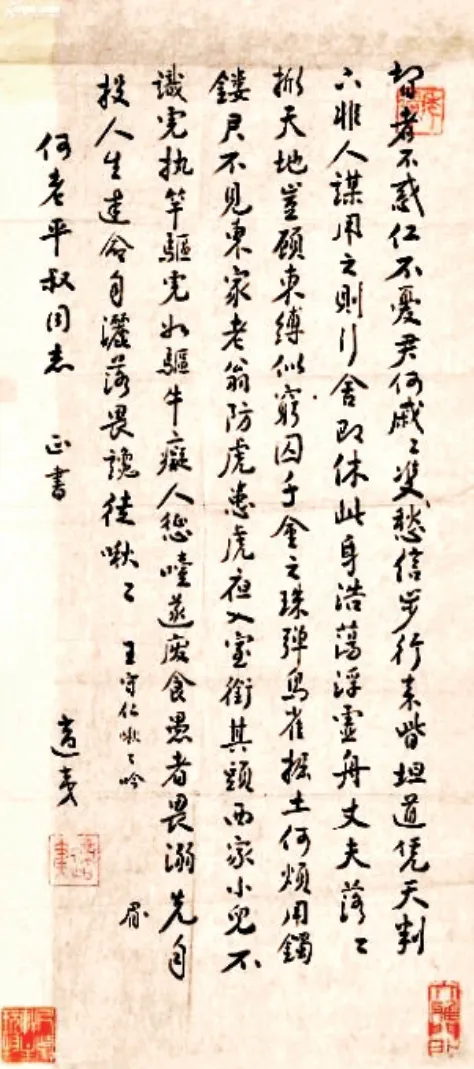

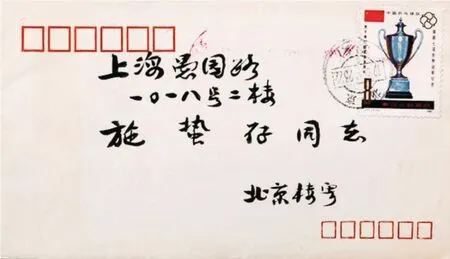

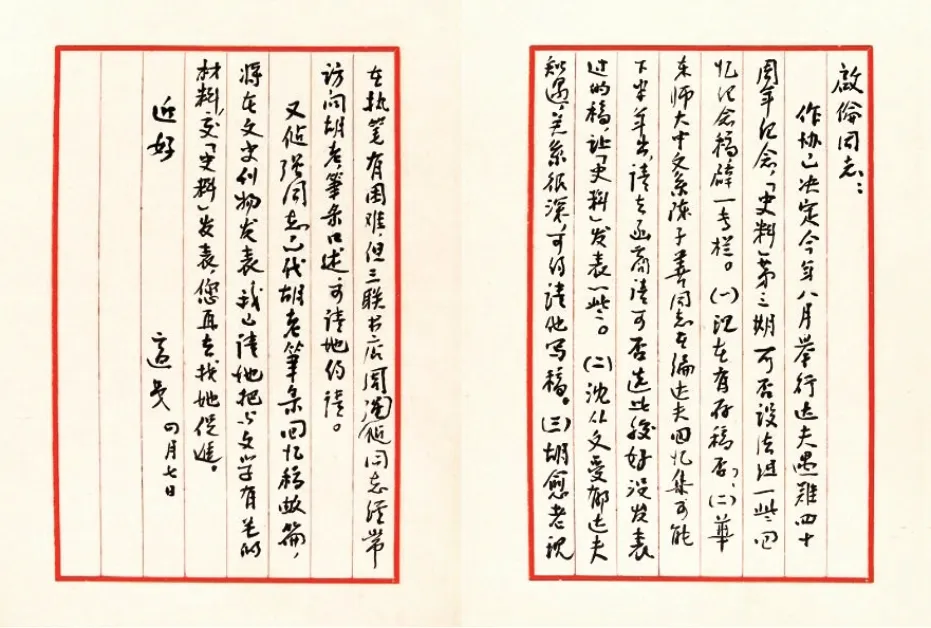

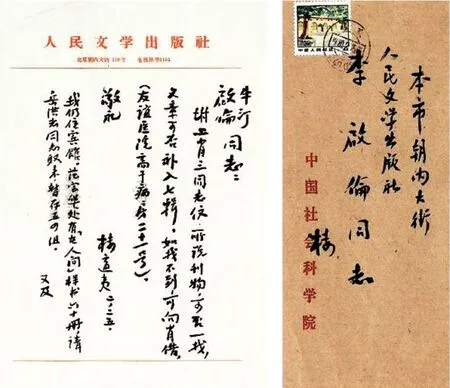

文化之邦、翰墨之鄉的江浙地區,自古多出文人、商賈和金融家,且其大多善書通藝。樓適夷不僅是著名的作家、翻譯家和出版家,創作、翻譯、編輯了諸多優秀的文學作品,而且書法造詣也極高。可惜的是,那些不朽的著譯掩蓋了他那娟秀、雅致的書法,更淹沒了他那學書的經歷和曾經為此所費的心力與所下的功夫。事實上,觀其經歷和留下的墨跡,我們大致可以“勾勒”出他的學書歷程:5歲開蒙即習字,朝摹夕臨,每日百字,日積月累,打下了堅實的書法基礎;后來輟學進入錢莊和銀行,這一行對從業者書法水平的要求則更高,與科舉制度下催生的“館閣體”類似,錢莊也有“記賬體”(筆者就曾見過不少錢莊和銀行的老賬本,其書法水平委實不遜于甚至超過今天的專業書家),不僅僅要求端正易識,而且還要美觀大方,且具有一定的書寫速度,難度不低;數十年的寫作、翻譯、編輯改稿,提管操翰更是必備的看家本領,無須贅述。其實,由于傳統文化底蘊深厚,地處沿海交通便利,資本主義萌芽較早,經濟金融發達,在江浙地區像樓適夷那樣非主攻書畫的文人書家、金融書家很多,他們無疑是近百年非專業書家中的精英群落。尤其是廢止科舉與新學倡興,以及現代郵政的發展與印刷出版物的增多,大大促進了書法的個性化,各不相同的人生磨礪定會在書風中有所反映,最終形成百花齊放、競相爭艷的書貌。

“書貴瘦硬方通神”(杜甫語)。若論非專業書家中的“瘦硬”者,樓適夷算得上是一家。有人評價說,其書法與眾不同,舉重若輕,條理清晰,線條瘦硬、流暢,從不拖泥帶水。這樣的評價十分中肯。他的書法結體舒展雅致,雖入筆輕盈,線條纖細,但卻細而不弱,非常秀挺而富有彈性與張力。其書風可謂典型的學者型書法,絕無躁氣,從容溫厚,文雅含蓄,卻不失流暢與飄逸,內在的氣韻與格調印證了“腹有詩書氣自華”的古訓,觀者從他的書法線條里,亦莫不感受到了那種儒雅、雋秀、超逸的氣息。需要指出的是,樓適夷的書法水平十分穩定,雖各階段略有變化,然無論信函、書稿,抑或便簽、明信片,但凡所見之作幾乎均可稱之為佳作。這點與一般的非專業書家有很大的不同,因為大多數非專業書家的不同階段、不同書體、不同場景、不同形制的作品之間差距實在太大了,以致評論家或后人因所見作品不一而對其評價懸殊,甚至大相徑庭。

雖然書法界很少有人知道樓適夷,也沒有人關注和研究其書法。但筆者由于長期以來研究金融書法家,這些非專業書家的經歷及其作品的精彩程度,一次次顛覆了筆者對書家、書法的認知。樓適夷的書法是極具法度的,最常見的是灑脫的行書,有時也會行、草相摻,盡管尺幅較小,字也不大,然結體寬博,明快大氣;精工細挺的中鋒點畫為主,此起彼伏地鑲嵌著少量粗重的短畫,橫、豎畫無論多細,頭尾均不露鋒,即便細若發絲也總力透紙背,而撇、捺的收筆卻時有出鋒,略帶隸意;筆法精到,方圓兼施,折角處感覺不到鋒穎之調轉,但調鋒的動作絕無省略,一剎間已盡在其中;字間的縈帶、疏密一任自然,字的大小、開合交織穿插,筆畫的向背與角度隨機生發。最難得是,通篇的視覺感受豐富卻不凌亂,竭盡變化卻不失統一,且如許眾多之妙均以一氣呵成之勢成就,腕底猶如神助,從不刻意求佳。無可否認的是,作為非專業書家的樓適夷,其他書體的作品很少,筆者曾見過一件草書條幅,亦是其為數不多的可稱之為“創作”的作品,而非實用性文本,寫的是“志不強者智不達”。這則墨跡無論下筆的輕與重,還是字形的大與小,亦或是章法的疏與密,都“有意識”地追求一種對比乃至沖突,作品的節奏感韻律感極強,而又高在讓人絲毫不覺得其張揚或造作。因為通篇氣息是溫緩而內斂的,連一些繞筆、鉤筆的中段亦十分飽滿,末梢又自覺歸向行脈中心,以致“氣”與“神”自然中含;甚至撇、捺也普遍含蓄,遂生散逸與虛靈之境。由此可見,其書風一直是朝著“蘊藉”自然嬗變的。總之,與魯迅、巴金、柳亞子、朱自清那路任筆為體、聚墨成形、以個性取勝的文(名)人字截然不同,樓適夷的書法是講規矩、有來歷的,雖然這種路數的得失還有待思考,但其終究留下了一批精雅之作,進而成為非專業書法的一種類型,這是不爭的事實。

當然,也有人認為,樓適夷這類非專業書家的作品成功率往往不高,因為他們沒有藝術創作的理念和意識。這就需要我們從兩個方面辯證地來看:一方面,據筆者經驗,文人墨跡除題簽、對聯、扇面之類或有重寫數遍而選其優者用以贈友、付印外,其它絕大多數文(詩)稿、日記、題詞等多為一揮而就、一遍即過。蓋文人、金融家揮毫多重內容或實用,主要追求的是詞能達意且文采風流,而對書法的形式尤其是行氣、章法、鈐印等,往往并不在意,即興揮就,即便有若干敗筆,亦照舊使用,極少重寫,擇優存世,故難免有草率之作。反觀,專業書家則往往意在筆先,充分醞釀,幾經構思,同一內容,反復書寫,焉能不出精品?如近代草書大家于右任1937年初冬應邀為《新華日報》題寫報頭時,四個字反反復復寫了近20遍,這無疑是考慮到該報的重要性和影響力,以及自身在書界的名聲名望而著意甚至刻意為之。另一方面,由于后人出于對文(名)人的紀念,往往會將其各種情境下的墨跡拿出來陳列或發表于世,旨在睹墨思人,或還原歷史場景,或重現交游經歷,通常不會也無意從書法和藝術的角度去做篩選,故難免將一些草率粗陋之作披露于世。

江左風流。近百年來,江浙地區金融從業者中文人、藝術家、雜家輩出,其墨跡品類繁盛、風貌紛呈,見性見情,從中大約可以領略到書者之人格與風采。尤其是在那個風雨飄搖、內憂外患的時代,他們挺立的身姿,傲然的風骨,都蘊含在這一筆一畫中,令我等肅然起敬,由衷感慨:先生不朽!