“白改黑”路面結構設計技術要點探討

陳巧玲

(三明市公路事業發展中心,福建 三明 365000)

1 工程概況

項目路線全長9.204 km,舊路路基寬度8.5 m,路面寬8 m。公路等級為原山嶺重丘二級公路,設計速度60 km/h,原路面為24 cm水泥混凝土+15 cm水泥穩定碎石層+15 cm級配碎石墊層。本次路面病害調查,全線路面板共檢測病害板塊306塊,斷板率為9.17%。平均錯臺量為6 mm。路面損壞狀況評定等級為中,選擇“白改黑”路面結構進行加鋪。

2 舊水泥路面狀況調查及處置

2.1 舊水泥路面狀況調查

2.1.1 外觀缺陷檢測

依據《公路技術狀況評定標準》(JTG 5201—2018)[1],采用目測和尺量。全線混凝土板3 680塊,共檢測病害板塊306塊,占比9.17%。

2.1.2 彎沉檢測

檢測依據《公路路基路面現場測試規程》(JTG 3450—2019)[2],采用貝克曼梁法。項目3 680塊混凝土板檢測4 642點,96個點彎沉值>20(0.01 mm)。

2.1.3 接縫彎沉差檢測

檢測接縫彎沉差62組,有5組接縫彎沉差>6(0.01 mm)。

2.2 舊水泥路面病害處置

2.2.1 板塊維修

板塊維修分為換板處理和局部維修[3],針對不同的病害情況采取不同的處置方式。

換板處理需要先破除舊板塊,清掃基層表面。如果基層以下變形或已破壞,用C15混凝土恢復基層標高,再進行換板處理;如果基層以下完好,采用彎拉強度5.0 MPa混凝土進行換板處理。

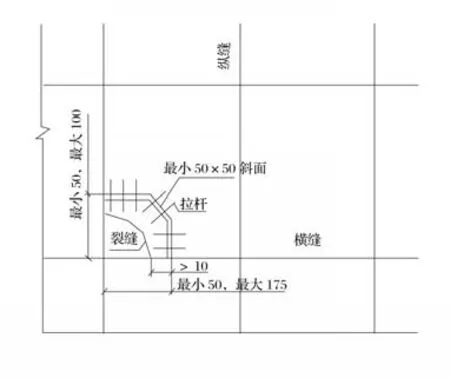

局部維修分為板邊修補和板角修補,如圖1、圖2所示。

圖2 板角修補處置(單位:cm)

針對板與板之間發生錯臺,如果錯臺位移超過10 mm,先清除位置低的板后再換板;如果錯臺位移在5~10 mm之間,可采用磨平機磨平;若錯位位移<5 mm,可以不處理。如果板內有裂縫但無錯臺,修補裂縫即可,無須更換板。

2.2.2 裂縫維修及構造縫處置

對于小于1.0 cm的縫,先用清縫機清縫,再進行灌縫處理,操作時應垂直使用聚氯乙烯膠泥、焦油類填縫料和橡膠瀝青等加熱施工填縫料。

對構造縫進行清縫、填縫[4]。處置完成后,全線填縫料已失效的構造縫需要進行清灌縫處理,處理后使灌縫較兩邊寬2~5 cm,使用混凝土路面專用填縫料進行填縫。

2.2.3 灌漿處理板內裂縫維修后如果仍不滿足彎沉檢測的技術要求,應進行灌漿處理;脫空板塊也需要灌漿。

2.2.4 病害處置后彎沉檢測

水泥混凝土板經過處理后需要再次進行彎沉檢測,水泥混凝土板應≤20(0.01 mm),相鄰混凝土板間彎沉應≥6(0.01 mm)。處置后共檢測混凝土板109塊109點,有1個點位彎沉值>20(0.01 mm)。

3 路面結構設計

3.1 交通荷載參數及計算

項目位于福建省,屬于二級公路,使用年限設置為12年。綜合交通量OD調查可知[5],與瀝青混合料層對應的永久變形及疲勞開裂的當量設計軸載累計作用101 878次。按照使用年限,本公路設計交通等級為輕交通。

3.2 初擬路面結構方案

項目在對原路段水泥砼板破損區域進行修復的前提下,綜合考慮工程造價以及后期的維護工作等因素。

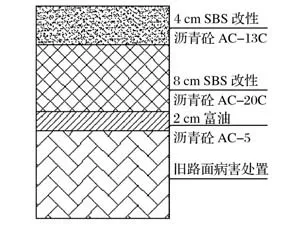

初擬種路面結構如圖3所示。

圖3 初擬路面結構

3.3 路面結構驗算

路面結構中2 cm富油瀝青砼AC-5為功能層應力吸收層,不參與結構驗算。

3.3.1 瀝青混合料層永久變形驗算

以彈性層狀體系理論為依據,通過分析計算求解各分層永久變形量。

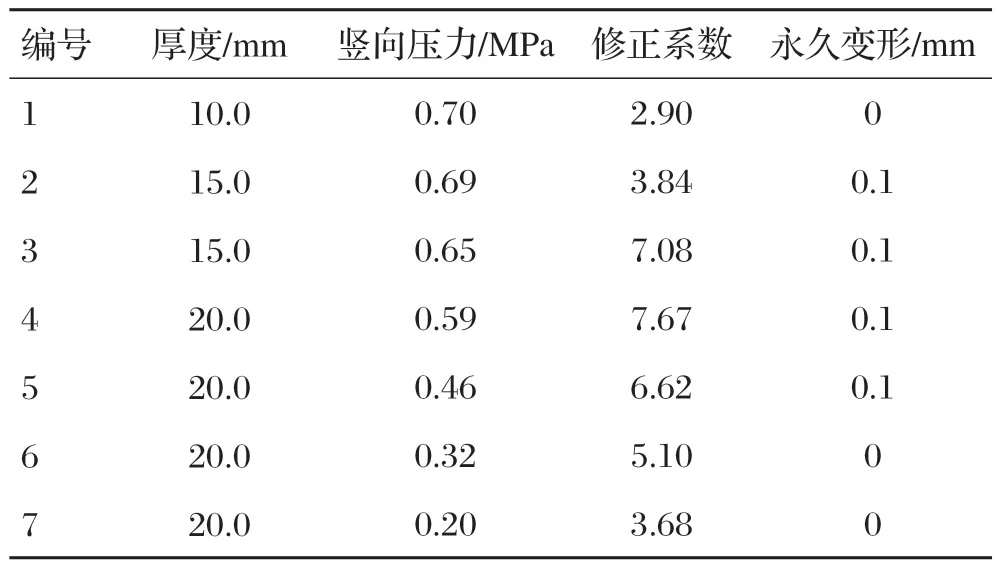

瀝青層永久變形結果如表1所示。

表1 瀝青層永久變形結果

3.3.2 瀝青混合料層疲勞開裂驗算

瀝青層凍結指數為32.0 ℃·d,層底水平拉應變為69.0 με,季節性凍土地區調整系數為1,基準路面結構溫度調整系數為1.49,瀝青層飽和度為92.0%,溫度調整系數為1.78。瀝青層疲勞開裂的設定壽命為29 749 450次。分析交通參數可知,瀝青層在使用年限內疲勞當量設計軸載累計為101 878次,擬定的路面結構滿足瀝青混合料層疲勞開裂驗算要求。

3.3.3 貫入強度驗算

公路所在地月平均氣溫為25.0 ℃,計算得瀝青混合料層的綜合貫入強度為0.96 MPa,貫入強度要求值為0.41 MPa,路面結構及材料都符合要求。

3.3.4 路面低溫開裂指數驗算

針對所在地區的實際情況分析可知,其低溫設計溫度為-3.0 ℃,經計算可知低溫開裂指數為-0.4,本文取5.0。驗證該指數結果顯示,所選路面結構、材料均符合要求。

3.3.5 路表驗收彎沉值

針對路面結構路表(加鋪后)采用彈性層狀體系理論,計算驗收彎沉值為38.9(0.01 mm)。

3.3.6 路面結構驗算

根據《公路瀝青路面設計規范》(JTG D50—2019)[6]選取參數。

基層頂面當量回彈模量100 MPa,考慮可靠度系數后舊混凝土面層綜合疲勞應力3.13 MPa,最大綜合應力3.32 MPa[7]。

結果表明,綜合疲勞應力和最大綜合應力均小于舊面層混凝土彎拉強度。在路面結構極限狀態下,符合瀝青混凝土加鋪層設計厚120 mm,路面結構層最小防凍厚度400 mm。改建前原舊路面總厚度參與防凍重厚度驗算,結果表明路面總厚度滿足路面結構層最小防凍厚度。

各項驗算內容表明所選路面結構與材料均符合要求。

4 病害處置和結構設計技術要點分析

4.1 病害調查應注意事項

確定路基工程、路面工程的外觀缺陷部位,初步探明產生缺陷的原因。通過對沿線路基工程、路面工程外觀質量進行檢測,調查工程存在的缺陷、病害,檢測結果作為病害處理提供數據資料。

4.2 病害處置注意事項

通過人工破碎法破除局部維修[8]混凝土塊,采用切割機具切割分離保留部分、破碎部分,要避免損傷保留部分。整塊換板維修方面,舊混凝土板可通過液壓鎬鑿,撞擊式破碎機破除大面積換板。施工縫傳力桿直徑、長度分別為30、45 cm,將瀝青、潤滑油涂于伸出端,在保留板內嵌入深22.5 cm,約在板1/2厚處放置傳力桿,孔距設置為30 cm。在傳力桿安裝前,應堅壁鉆孔,橫向鋸縫,使用直徑比傳力桿大2 mm的鉆頭。成孔后,利用壓縮空氣清理孔內的塵土、碎屑,插入傳力桿前應按比例配制水泥與環氧砂漿,即環氧砂漿。

注漿工人在注漿前,需要用土工布鋪設注漿孔,之后開啟液漿泵調整壓力,使注漿處于穩壓狀態。這個過程中,如發現路面抬升或隔壁孔冒漿,則應結束注漿,并通過木塞封孔。其他施工注意事項嚴格按照相關施工驗收規范執行。

4.3 加鋪瀝青路面結構計算的技術要點

4.3.1 路面結構的擬定

為了保證盡快通車,應該將施工難易程度作為整個方案設計的關鍵點,盡可能采用簡單的施工工藝,且有利于施工進度方案的推進。

合理選擇集料、瀝青類型,精準配設混合料級,充分保障面層的抗滑性能,確保路面的抗滑性達到要求。在陽光的直射下,上面層路面溫度較高,應保證其路面結構有較強的抗車轍的能力;考慮路面汽車荷載行駛的過程中尤其是緊急剎車時,會產生很大的剪應力,所以更應該注意層間黏結材料的選擇,確保新舊路面緊密黏結,具備優越的抗剪切性能。

4.3.2 路面結構驗算

根據項目的實際情況,科學、合理、如實、靈活地選用和確定各主要設計參數的取值,應注重交通量及交通組成的調查與分析。根據當地氣候條件的調查與分析實際情況確定參數,不應盲目根據規范提供的指導參數;舊砼路面回彈模量取值應首選現場試驗取值等。應盡量使用實測數據,不能實測的應根據實際情況綜合分析指導參數,靈活取值運用。

科學、合理地分析驗算結果,靈活調整技術參數,可保證項目結構安全可靠、經濟指標合理,降低工程造價。

4.3.3 路面加鋪施工注意事項

提前落實有關路面橫向管線埋設,之后才能進行路面結構層施工。在檢查并確認路面下層質量達到要求的情況下,通過機械攤鋪瀝青層面并進行鋪筑。禁止在下層質量不達標的情況下鋪筑面層,且鋪筑前必須按規定完成下封層及黏層、灑布透層;只有在待攤鋪層完全自然冷卻后,才能熱拌瀝青混合料路面,開放交通的前提條件是混合料表面的溫度小于50 ℃。

其他施工注意事項嚴格按照相關施工驗收規范執行。

5 結語

本文結合工程實例,首先通過實地調查了解舊路路況,就舊水泥混凝土路面病害提出針對性處置措施。其次通過計算分析對初擬的路面結構組合進行驗算分析,最終確定瀝青加鋪路面結構。本研究系統介紹了舊水泥混凝土路面加鋪瀝青層結構設計應考慮的因素、設計理念和思路以及主要步驟,結合實例及以往的經驗,對“白改黑”路面結構設計技術要點進行總結分析,可供其他類似項目參考。