短板式低標準住宅改造技術研究

馬杰

(中國中元國際工程有限公司,北京 100089)

1 引言

20世紀80年代,為滿足人們住房需求,北京市建設了一大批高層住宅。此類住宅建設標準與現在相比較低、建筑面積偏小、空間布局不合理、配套設施不足、保溫節能性能較差,當時結構設計規范安全度偏低等。隨著我國經濟發展,此類住宅已不能滿足人們的居住需求;為避免拆除新建造成資源浪費,可對此建筑進行相應的提升,以改善現狀。

低標準高層住宅基本上為剪力墻結構,剪力墻結構又分為長板式和短板式結構兩種。本文主要就短板式結構進行討論研究,長板式研究,參見文獻[1]。通過對結構安全性能的模擬計算和分析,可以使人們對低標準住宅受力狀態有一個清晰的認識,還可以為建筑改造的可實施性、經濟性以及結構安全性提供依據。

2 低標準住宅的基本情況

短板式高層住宅,其建筑物的進深尺寸約為10 m,長度在40 m以內,通常為1~2道內縱墻和多道橫墻,現澆,外縱墻和外橫墻為預制。

整體抗側力體系以內墻為主,承擔大部分地震力。預制外墻因為采用復合輕質材料,彈性模量和現澆混凝土比相應較小。由于裝配節點引起的剛度削弱,且窗洞面積也比內墻大,整體剛度較低,所承受的地震力也較內墻小很多,主要起維護作用。

此類建筑建設于改革開放初期,以1979年發布的JZ 102—79《鋼筋混凝土高層建筑結構設計與施工規定》[2]為設計和施工依據,符合當時的經濟發展和技術水平,并在正常使用年限內,結構安全可靠。

根據GB 50023—2009《建筑抗震鑒定標準》[3],對20世紀80年代建造的現有建筑進行鑒定并繼續使用的,后續使用年限宜采用40年或者更長,本文研究目標擬采用50年,抗震規范應采用國家現行規范GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》(2016年版)的要求進行抗震鑒定及加固。

3 改造前后結構安全性比較

以某短板式剪力墻結構高層住宅為例,建于1982年,地下2層,地上16層;橫墻間距3.3 m,進深5.1 m;設2道縱向剪力墻和多道橫向剪力墻,厚度140~160 mm,混凝土標號1~10層為300號,可按目前的C30混凝土計算;10層以上為200號混凝土,按C20混凝土計算;混凝土外墻為預制墻板,墻厚280 mm,混凝土標號200號混凝土。

改造前結構平面如圖1所示。

圖1 改造前結構平面圖

加固改造做法為將原有外墻和樓板分批拆除,原樓梯間、電梯間改造為房間,另擴建部分房間、樓梯間和電梯間,如圖2所示。

擴建部分采用鋼筋混凝土剪力墻,考慮原預制構件與內澆墻板連接處節點鋼筋較密且較復雜,接建墻體通過直接植筋與原主體結構連接難以實現;可剔除連接處部分混凝土,保留鋼筋;并在連接部分設置暗柱,接建結構構件鋼筋錨入暗柱,然后澆筑高強度微膨脹混凝土來加強新建墻體與原主體結構的可靠連接,使其共同作用;接建結構基礎可通過植筋與原建筑基礎形成整體。新老混凝土界面注意鑿毛處理,清洗干凈并涂刷結合劑來保證結合可靠。

原建筑樓板為預制樓板,設計允許荷載低于現行規范,有一定安全隱患。為保證使用安全,提高整體可靠性,全部更換為現澆混凝土樓板,與原有結構連接節點可參照墻體連接做法處理,新建的現澆樓板將新老混凝土剪力墻充分結合,形成整體的新抗側力體系,大大改善了結構安全。

3.1 截面抗震驗算比較

經過計算和審核,原結構的整體結構具有良好的抗震性能。 除下部樓層縱剪力墻有少量超筋外,墻體基本不超筋,但連梁超筋情況較多。

根據新的改造加固方案,大樓電梯間封閉,房間擴建,并增加現澆外墻和現澆樓板,整體結構更加均衡。由于新建剪力墻剛度高,結構整體剛度得到大幅提高,結構墻體受力平衡,抗震能力更強,經計算符合現行規范標準的要求。按新的改造加固方案,樓電梯間封閉,擴建房間,增加現澆外墻和現澆樓板,結構整體更加均衡。由于新建剪力墻剛度較高,結構整體剛度得到了較大提高,結構墻體受力均衡,抗震能力更強,經計算滿足現行規范標準要求。

3.2 抗震變形驗算比較

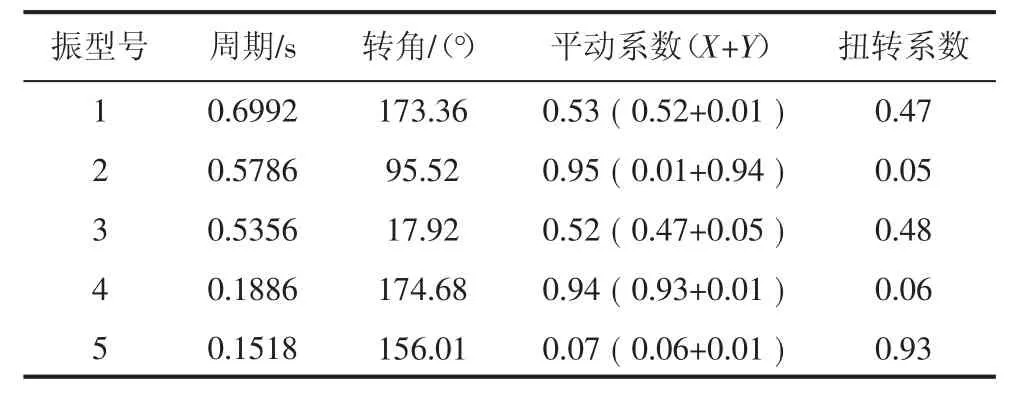

改造前的周期計算結果如表1所示。

圖2 改造后結構平面圖

表1 改造前的周期計算結果

改造后的周期計算結果如表2所示。

表2 改造后的周期計算結果

改造前后的位移結果比較如表3所示。

表3 改造前后的位移計算結果

3.3 結果分析

由抗震變形計算結果可以看出,結合建筑改造方案,拆除部分預制結構構件,擴建部分房間、樓梯間和電梯間,新增剪力墻和混凝土樓板,構件截面驗算和位移驗算都符合現行規范標準,結構安全性完全可以保證。

但是需要注意的是,由于原內墻中間剛度太大,通常會引起整體結構地震下扭轉較大。

為解決扭轉的問題可采用兩個方案:(1)需在原結構中部內墻新開部分結構洞,來降低中部的剛度,使剛度平均分配,來控制整體結構的扭轉;但是由于需在原結構墻新開結構洞,施工困難,尚需對洞口進行構造性加固,綜合施工費用高,而且易對原結構造成損害,不建議考慮。主要原因分析如下:計算結果里雖然地震作用下扭轉系數較大,但層間最大位移角遠遠低于規范規定的1/1 000,說明結構的抗側剛度非常大,和結構抗側剛度相比扭轉剛度相對較小,這是造成結構扭轉系數較大的原因,而實際結構各方向位移很小,完全滿足抗震變形的要求,改造后結構扭轉位移同樣也符合現行規范的要求。(2)不在原剪力墻布置結構洞,可以配合建筑改造方案中在原墻體上必需新開的門洞,以及新增剪力墻開洞來平衡剛度,盡量減少或者不在原墻體上開鑿不必要的結構洞,來控制扭轉,既滿足改造使用要求,又盡量保護原結構,施工便利,經濟可行。

4 存在的問題及解決方法

因為隨著經濟發展,我國的結構規范要求越來越高,此類建筑剪力墻的最小構造配筋率低于JGJ 3—2010《高層建筑混凝土結構技術規程》[4]的規定。作為一個既有建筑的改造加固工程,沒有必要對原結構進行全面的剔鑿加固,可通過粘鋼或者粘碳纖維等對原結構損傷較小的加固措施來對部分重點部位和重要構件進行適當加固,來確保建筑的結構安全。

5 結論

此類建筑是依據當時的規范進行設計和建造的,已正常使用了30多年,尚在正常使用年限內,結構安全可靠,可繼續正常使用。

按照現行標準對其進行改造,增加現澆外墻和樓板。改造后的結構,新建的現澆混凝土樓板將原有結構墻體和新建墻體整合,水平地震作用通過樓板有效地傳遞給豎向抗側力體系,結構整體安全可靠。

本文研究的意義在于:根據既有建筑物的實際情況,因地制宜,選擇最合適的方式方法進行優化和提升,延長既有建筑的使用壽命,改善居住條件,實現城市建設的可持續發展;推動政府相關部門對此類問題的關注,從而制定相關的公共政策,積極推廣,造福民生。