糾纏的技術史

蘇琦

《世界文明中的技術》一書中講到日本明治維新后引進西方紡織技術時,有這樣一個有趣的細節,就是日本在引進西方紡織技術時是選擇性引進的,比如引進了紡紗機,但沒有引進織布機。因為日本織布工人很多,引進織布機反而會浪費人力資源,再加上引進織布機的成本,并不劃算。這個例子充分符合整本書的意旨,就是任何成功的技術被引進后都要根據具體的情況進行適應性改動,這本身也是一種再創新。

具體情況本身既包括既有的技術水平,也包括人力資源,以及商業組織水平、流通網絡疏密、市場發育程度等,這些都決定著技術引進的選擇和引進后變遷的路徑。在本書作者看來,明治維新之前日本在這些方面做得都還不錯,也就奠定了較為有利的技術引進環境。而在煤炭造船鋼鐵等重型產業之外,重視紡織等輕工業部門的技術升級,更是取得了相互促進的功效,后者將日本的人力資源優勢轉化為資本支援了前者,并在機械化升級的進程中成為前者的用戶,消化了其部分產能,而前者則不斷從技術和裝備層面反哺后者。

中國改革開放之初的例子在很大程度上也證明了這一點。回頭看去,改革開放之初,主要從日本引進的代表重工業先進技術典范的寶鋼項目,與上海工程師周末去長三角地區的鄉鎮企業進行技術指導,便充滿了時代特色的隱喻:頂層技術的引進和趕超與填補市場需求的低端技術及產品并行不悖,相得益彰。

在這本書中,非洲則提供了正反兩方面的例子。西方殖民者一度忽視非洲具體的環境,盲目推廣西方墾殖項目,結果導致光照過強和水土流失,而后來非洲本地人恢復了農林間作和多層種植的傳統模式,再結合西方的化肥農藥技術,則取得了良好的成效。本書還對近年來包括手機銀行、小型智能家庭獨立發電等非洲本土適應性技術再創新,給予了很高評價。

那么,技術引進成功與否,僅取決于引進意愿以及是否能進行適應性改造嗎?并沒有這么簡單。技術或許是中立的,但技術引進和創新從來不是一個單純的技術事件。

與日本明治維新同時代的印度和中國的現代化歷程,很長一段時間被視為反面典型。在諸多解釋中,技術引進和再創新的是非成敗,頗有市場。常見的說法是,中國起初是因為滿清權貴怕危及自身統治,反對技術引進和變革,而洋務運動時又貪大求洋消化不良。而與洋務運動的貪大求洋相比,印度的問題則是因為殖民者有意對印度搞去工業化,比如初期限制技術水平先進的印度棉布出口到英國,而后來英國彎道超車后又對印度大搞傾銷,再后來則只給印度一些有利于殖民者利益的技術。

這些說法都部分正確,但略失之于簡單化。比如在英國和印度的技術競爭中,人們本不應指望帝國主義是慷慨無私的白蓮花,并認為英國的勝出是因為其更心狠手辣,更國家資本主義,而印度之敗則敗于沒有防人心機和莫臥兒帝國的一盤散沙。艦炮本身就是技術的象征,艦炮臨門的那一刻就意味著對方已經走過了一條漫長的技術和組織變革之路。

而中國的情形更為復雜。有學者就指出中國當時的紡織業一度也有著半工業化的理性選擇,即紡紗用機器,織布更多用傳統織機。官督商辦的重工業雖然弊端叢生,也培養了不少人才,積累了諸多管理經驗,日后更是作為官僚資本成為新一輪工業化的基礎之一。與技術引進的模式相比,半封建半殖民地地位導致的政治博弈力和市場控制力的低下,以及工業化進程被一次又一次戰爭打破,應該被放到更具影響力的位置。

而關于非洲的創新圖景,書中的解釋也有不少可商榷之處。比如,人們可能總是傾向于過高估計小創新的效益,非洲的許多被迫因地制宜的創新,成就的或許只是較高水平的生存經濟,而無助于一個社會從整體上大規模地接入外部市場,從而獲得社會財富的較大程度提升,進而突破困擾其多年的發展瓶頸。

總之,技術引進、互動和創新的成敗得失從來都是復雜的、一言難盡的,其間涉及各種因素,一時的勝敗難以通往任何簡單直白的解釋。比如,日本明治維新輕重結合的成功經驗背后,其實也遮蔽了輕重或農工孰先孰后兩條路線的斗爭。類似的爭論其實在新中國成立后也持續過一段時間,而其中的路線抉擇也不能完全取決于經濟技術層面,地緣政治壓力和階段性趕超可能性的認知也都是重要的考量因素。改革開放之后兩條腿走路的模式,其實在之前也有所鋪墊,比如1970年代“四三方案”引進成套設備和社隊企業遍地開花相映成趣,前者指向寶鋼路徑,后者則為鄉鎮和民營企業勃興打下基礎。

每個經濟體都有各自的傳承,無法輕易超越,也都時時刻刻面臨著當下的資源限制。在應對過去和現實的種種掣肘和挑戰中,未來的路徑便不知不覺被鋪就。比如在贏得政治上的統一獨立和經濟的自主權后,中國和印度同為發展中國家卻走出了不同的技術發展路徑,這里面就有著所繼承的產業結構、經濟格局、利益集團分布、地緣政治環境等諸多歷史和現實條件的不同等可說道之處。

而這些不同,又為雙方先后啟動的市場化進程打下了不同的基礎,這又影響到之后的技術路線。更強有力的政府之手、更強大的國有資本令大規模基建和技術引進成為可能,這些和更大規模識字人群及產業大軍以及眾多社隊企業變身的鄉鎮和民營企業相疊加,則令中國的世界工廠模式橫空出世成為可能。而印度走上信息科技密集型的發展之路,則與其基礎設施和制造業基礎相對薄弱有著很大關系。

該書的另外一個主題,是非西方是否可能以及如何迎來原創時刻。此前人們長期認為,西方通過科學革命和技術問題的概念化實現了工業革命的突破,從而使得自身長期處于技術引領者的地位。現代化的優等生日本就長期被視為更擅長于市場應用型創新。本書作者則認為戰后日本技術路線之所以更偏向市場需求,是因為和平憲法導致其無法發展美國那樣的國防科工綜合體模式,而并非因為缺乏技術研發興趣和能力,而美國的原生技術,有很多也是市場需求所引發的。

日本以及包括中國在內的新興經濟體,近年來在基礎研發和原生技術上的突破,會如何改寫全球技術創新和互動版圖,將成為諸多學者的研究和書寫對象。

《游隼》

作者:[英]J.A.貝克

譯者:李斯本

出版社:理想國|北京日報出版社

出版時間:2023年2月

定價:62元

《游隼》出版于1967年,并獲當年的達夫·庫珀獎,是J.A.貝克一生僅有的兩本著作之一。貝克自幼高度近視,患有嚴重類風濕性關節炎,一生不曾真正走出過出生地埃塞克斯。他自我放逐人世之外整整十年,將全部的生命和靈魂寄托于游隼,最終濃縮成這本時間跨度僅半年的日記。

《加利西亞:哈布斯堡政治文化中的歷史與想象》

作者:[美]拉里·沃爾夫

譯者:鄭心鶴

出版社:社會科學文獻出版社

出版時間:2023年1月

定價:118元

作者是美國文理科學院院士,研究集中于18~20 世紀中東歐思想文化史。加利西亞是1772年第一次瓜分波蘭的產物,它被納入哈布斯堡王朝的領土,成為一個被創造出來的省份。一戰后,其又從地圖上消失了。作者通過闡釋“加利西亞”存在的意義,寫出了一部該區域的思想文化史。

《人口負增長時代》

作者:蔡昉

出版社:中信出版集團

出版時間:2023年3月

定價:79元

作者是中國人口學界的權威專家、著名經濟學家。本書中,他從中國經濟面臨的緊迫問題和特殊挑戰出發,闡釋長期的經濟和社會發展問題,特別是從供需兩側的挑戰出發,結合現代化的目標和發展的任務,分析人口負增長時代的發展機遇。

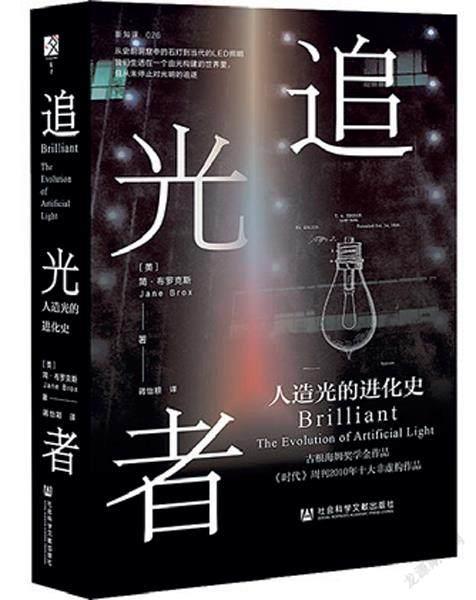

《追光者:人造光的進化史》

作者:[美]簡·布羅克斯

譯者:蔣怡穎

出版社:社會科學文獻出版社·方寸

出版時間:2023年2月

定價:89元

本書是屢獲殊榮的美國非虛構作家簡·布羅克斯的科技史、文化史好評之作,將幫助讀者重新認識生活中不可或缺的人造光的漫漫演進軌跡,讓我們對數百年前的科學家與企業家肅然起敬。作品用審視歷史的全新角度,講述了人類與燈光交會的故事。