符號學視角下近代中國譯名賦義實踐新思考

李曉麗 魏向清

(1.中國石油大學(華東)外國語學院,山東青島 266555; 2.南京大學外國語學院,江蘇南京 210033)

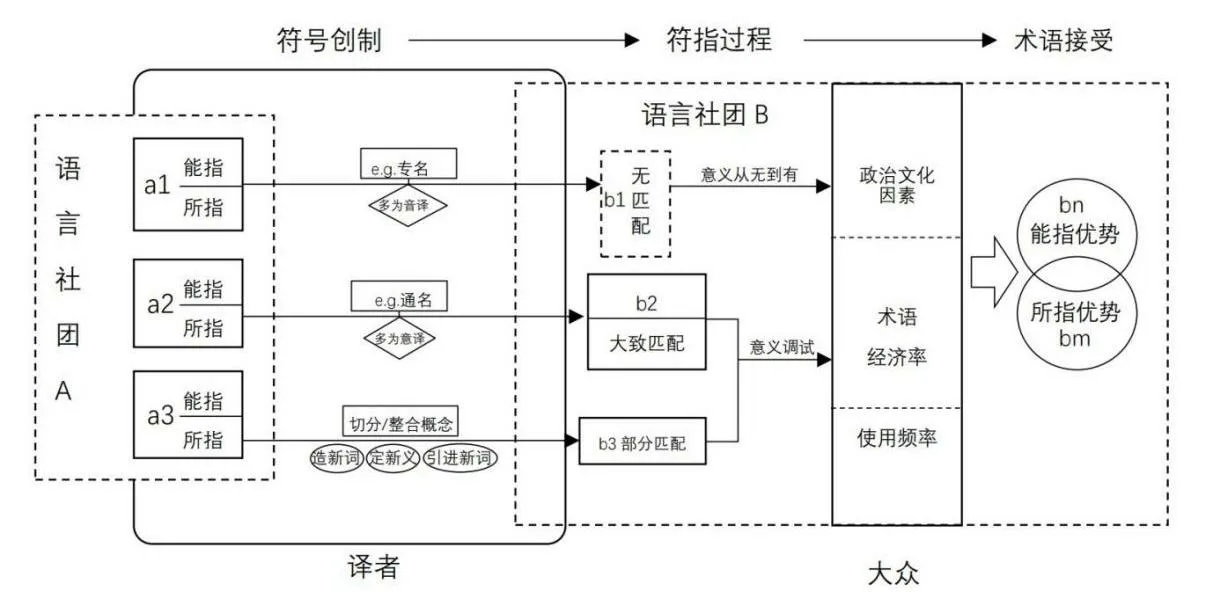

近代以來涌入中國的大量術語發展極具特色,它們的發展曲線為我們提供了絕佳的語言實驗場域,便于學者們縱向觀察某一特定術語的發展軌跡,揭示制約術語發展背后的規律和機制。語言的革新會最先引起學者們的注意,大量譯者、作家、思想家、進步人士經常會對譯名展開激烈討論。據筆者不完全統計,在《中國傳統譯論史》中,直接和譯名相關的文章多達172篇,內容覆蓋人名、地名、科技和人文術語、特殊名詞翻譯等,主題大都涉及譯名原則、策略、譯名統一等技術層面的問題,由此足以窺見中西翻譯過程中譯名始終屬于比較凸顯的問題。然而如上所述,學術焦點多集中于“器”這一技術層面的問題,而在“道”,即理論闡發這一高度并不突出。術語命名的對象是直接的,而二次命名對象是間接的,跨語賦義受到語符、語境、文化等多重因素的復雜影響。從本質上講譯名過程涉及兩套符號系統之間的轉換和意義實踐。有鑒于此,筆者認為從符號學這一理論角度出發,重新闡釋、提煉近代中國傳統譯名論不僅能夠為傳統理論的現代闡釋提供新思路,而且也為現代術語的統一和規劃提供方法論上的新思考。本文著重解決的問題包括:(1) 術語作為一種特殊符號在兩種語言間實現轉換的具體操作步驟;(2)實現跨語轉換后的符號其所指過程;(3)符號能夠在目標語中被成功賦義,繼而成為語言的一部分需具備的特質。這三個問題對應譯名賦義的三個階段,即譯名創制過程、譯名符指過程、譯名作為語言的一部分被接受的整體過程。

1 符號學理論基礎

1.1 兩種符號學之分

作為符號學的開山鼻祖,索緒爾符號學以語言學和結構主義為基礎,注重符號內部組合方式。而符號和外部世界的聯系并不是他關注的焦點。他甚至刻意避開這個話題,專注符號的純符號性。而皮爾士卻更加關注符號和外部世界之間如何關聯,測重符號的表意功能;在皮爾士看來,人類所有的認知活動皆涉及符號,但是只有當符號和所指“對象”確立關系,被闡釋從而生成一枚新符號即其“解釋項”,一枚符號才可充當符號。這個對符號的闡釋過程被稱為符指過程[1]1。從這一意義來看,雖然這兩種符號學的哲學基礎和方法論截然不同,但在討論術語跨語傳播時,將兩者結合起來才能全面解釋術語生成和傳播的整個歷程。

1.2 譯名的界定

2 譯名的創制

譯名的創制始于符號由一種語言社團向另一語言社團遷徙的動力,而中介則是譯者的翻譯活動。基于符號能指和所指在兩種語言中的不對稱對應關系,可以將術語翻譯分為以下幾個范疇:(1)源術語符號在目標語中所指概念缺失;(2)源術語符號在目標語中能找到相似所指概念;(3)源語和目標語符號所指概念存在部分重疊。術語符號在跨語之后進行二次命名時,也存在任意性命名和理據性命名兩種方法。簡言之,假如符號的形式和意義之間關聯較小,可以認為是任意性命名;假如符號形式和意義之間存在較大的關聯,即為理據性命名。就筆者看來任意性和理據性命名各有優劣及存在的合理性。就任意性命名而言,假如符號和其所指意義之間理據性較弱,符號和其定義之間切分明確,但是其符指過程較能“望文生義”的理據性命名方法而言要稍顯復雜。理據性命名利于從符號形式層面獲得部分意義,從而縮短其符指過程,但是也存在符號和意義之間界限模糊的問題。

2.1 能指和所指皆無匹配項

這一類別指向源術語在目標語中能指和所指皆無匹配項的語詞符號,即“此土有而彼土無”的語詞。胡以魯提到的“不可譯十例”中的“人名、地名、官號、器械等”多為這個范疇。對這些專有名詞,很多學者如鄭振鐸、金孟祖、胡愈之等主張采取“取其音似”,即音譯來轉換符號。朱自清厘定了兩種需要音譯的情況:即“所重在音的”和“意義曖昧的”[3]1。

專名存在于所有的語言系統中,而且數量龐大。專名意味著需要某個名詞稱謂將這一特殊對象和其他同類對象進行涇渭分明的切分,從而達到彼此區分的目的。羅素認為專名表達著“各種自我中心的殊相”, 它包含著“自我對象體(ego)”“這一個(this)”以及“某時”(when)和“某地”(where)四個限制要素[4]1。 表達專名的語詞或短語理應成為內涵最大、外延最小的稱名。專名的這一特性決定了符號能指和所指在語言結構上應該構成唯一確定性的指稱關系。而正因為在源語中的能指和所指指稱關系在目標語中的雙項缺失——即不存在對應的匹配項,所以這類專名翻譯被認為是“語言內部最難以翻譯或轉換的部分”[4]2。關于專名的意義,學界的討論非常豐富,比如曾建松從整合普通語言學的能指和所指、符號的不變性與可變性的辯證統一關系出發,指出作為一種重要的符號,專名除了指稱意義之外,還有概念意義和語用意義[5]。專名進行跨語傳播時,筆者認為應將指稱意義放在首位,只要符號在跨語轉換時能實現其指稱現實中的物質實在(即object)這一功能,其首要任務就已經實現。

從理論來講,在對人名、地名等專名的翻譯中,可以采取保留相似的語形符號或語音符號兩種策略。在語言間距較小的兩種語言系統之間,保留語形符號的策略相對容易,比如日語和漢語之間、印歐語系之間。而在語言間距較大的印歐語系和漢語之間做到保留相似的語形則并非現實的選擇。保持相似的語音策略繼而成為大多數譯者普遍的首選方案。歷來中國學者對專名普遍傾向“音譯”的策略,如胡以魯認為:“人名以稱號著,自以音為重;雖有因緣,不取義譯”[3]2。諶亞達在談論地名翻譯時也提到了反對意譯的策略:地球上的高山就不免有許多異音同義的名稱了,如Alps, Mont Blanc, Serra Nevada, Himalaya, 都是雪山的意思,如果對這類山脈都來意譯,就很容易陷入混淆,故應音譯[3]3。

音譯法最重要的作用在于確定能指語符和所指實物(人、物、事)之間的關系,而源語專名的字面意義并非翻譯的核心要素。再者,使用音譯的方法至少可以接近于源語命名,對源語讀者來說語音像似性使這枚“變異符號”的闡釋過程變得更為簡捷,回譯過程也會相對容易。如果采取意譯的方式,則對源語讀者和目標語讀者來說都制造了相當的間距,故而有些得不償失。所以采取轉換相似語音符號的方式在這類專名轉換中成為普遍的做法。當然也有例外,比如地中海、紅海、黑海都是意譯的結果,且已經約定俗成,應該采取從俗的策略。

為了保持語音符號轉換的高相似度,中國譯者們如林語堂、陳獨秀等都制定了各種拼音方案,以避免各地方言不同帶來的譯名混亂現象,盡管效果不一定盡善盡美。許地山認為應該使用“注音字母”以避免各地方言對源語語音的干擾作用;耿濟之提出將原文和譯文一并呈現給讀者的策略;李毅驥、鄭振鐸提出要“名從主人”,即以原文發音為準,不能由第三方語言轉讀而得,并且要使用標準國語漢字[3]4。從大量翻譯實踐來看,接受度比較高的做法是:按照源語專名讀音轉換為音譯漢字作為能指符號。但是漢語作為以表意為特征的語言系統,選擇哪個漢字對應外來的專名難免是譯者們需要考量的問題。選擇難度和名字長短呈正相關,名字越長就會帶來越多選擇和混亂問題。比如現已定名的Dostoiseveskv(陀思妥耶夫斯基)曾被譯作陀司妥夫士忌、杜斯退益夫司基、杜思托益福斯基等;Maupassant(莫泊桑)被譯為摩波商、孟伯騷、莫泊三等。此類譯名除非經過時間檢驗,或由專家們敲定某個譯名并以權威的形式固定下來,否則在使用過程中難免會出現語符混亂現象。

系統主要由頻綜、發射機、收/發天線、低噪放、接收機、信號處理和數據處理顯控終端等幾部分組成。組成框圖如圖1所示。

2.2 能指+所指高度匹配型

這部分術語指的是源術語和目標語在所指稱的概念上存在高度一致的術語。不同語言系統之間人們表達認知經驗、情感經歷的語言形式存在著極大的相似之處。這些相似性佐證了分屬不同語言系統的人們在認識世界、表達世界方式上的一致性,在語言系統中的表現形式即為通名。從邏輯上來講,源術語A之所以能夠在另外一種自然語言中重新命名為術語B,深層原因在于在兩個不同語言符號形式之下存在著相似的概念C,即元語言意義單位,也就是“各自符號系統內的共有世界”[1]2。所以譯者需要透過術語表層能指符號形式,準確把握某個名稱的準確概念,厘定此概念的內涵和外延,再回到目標語中,尋找能夠表達這個概念的語符表現形式。這個過程的艱辛程度非常人所能想象,即使博學如嚴復也“一名之立,旬月踟躕”。能夠準確定位某一語言符號形式背后的“共有世界”是術語在目標語中準確命名的關鍵,特別是語符的深層次概念還和語詞、句子、篇章、交際語境、文化意識形態等變量有著千絲萬縷的聯系。

在具體操作層面,對通名的翻譯需要在兩種詞匯體系之間找到合適的能指和所指配對,因此通名符號多數采取意譯的方法。朱自清極力推薦意譯的方法來翻譯通名,他認為:只有意譯的符號才能產生意義,從而能在傳播新思想方面發揮更大的作用。徐宗澤認為意譯的過程應該避免使用生僻冷字,耳熟能詳、容易明白的語符才是最佳選項[3]5。科技術語符號創制充分體現了這一思想。

近代以來大量科技術語的滋生和使用,充分體現了漢字的造字優勢和表意潛勢。傅蘭雅、馮叔鸞、朱自清[3]6極力主張造新字來命名元素,認為根據原符號的概念意義創制新符號,可以有效避免多義字帶來的意義混淆問題。提出在平常字外加偏旁即為新名:比如鎂、鋅、钚、硫、砷、硅等,讀音仍為其本音,即為漢字造字法中占比最高的形聲字。形聲字屬于表音-意-形的結合體,其能指符號不僅可以表音-聲部,還可以表意-形部。可見新造的科技術語大都是象似性的,符號能指和所指之間存在很強的理據性。

2.3 能指和所指部分匹配

這部分術語指的是在翻譯過程中出現的源語術語概念在目標語中存在部分概念所指,但是兩者在意義值上只是部分契合而非完全等值。究其本質,持不同語言的人們在思考、認識和表達外在及內在心智時其切割度大小不一。這種概念不對等的情況稱之為“不完全映射”,即兩個語言系統中概念核心雖有偏差但基本一致,此時需要對概念做或擴充或縮小的處理,來達到使概念間形成基本對等互射的關系;如果某個概念在一個文化系統中統攝另一文化系統中的幾個概念之和,那么此時需要術語在跨語傳播時拆分成幾個術語符號進行編碼[6],比如中國的典型文化術語“氣”,在翻譯時需要進行“分解性意譯”,根據不同的交際場合用不同的符號來對應,如Qi/Chi,vital energy,style, air, breath等等。除此之外,譯者可采用以下三種方式創建新的能指符號:舊字造新詞(能指);舊字造新義(所指);引進日制新詞。下面就不同情況分類敘述。

2.3.1 舊字造新詞(能指)

嚴復在翻譯實踐中極力推崇“舊字造新詞”的做法,在他看來“新理踵出,名目繁雜,索之中文,渺不可得,即有牽合,終嫌參差”[3]7。假如兩個語言系統中所指概念存在很大的差異,嚴復認為譯者應該“自具衡量,即義定名”[3]8。術語跨語符過程中具有概念先行的特點,譯者需要根據原語符概念所指在目標語中創造新的“能指符號”來表達新的思想。“天演”“生學”都是沿用舊字創造的新的能指符號。

2.3.2 舊字造新義(所指)

這種創制符號法指的是用中國字里面比較冷僻、使用頻率較低的字作能指符號,并對其所指概念進行重新界定,即給這個符號擬定“新義”,比如鉑、鉀、鈷、鋅等。啟用舊字符并賦予新的所指意義需要政府部門發布相關的官方文件,將其能指符號和所指意義廣而告之,才能最大限度實現有效傳播。

2.3.3 引進日制新詞

語言作為思想的外在表現,總是不斷從別的語言中吸取新生力量以維系其生生不息的狀態。19世紀隨著日本“蘭學”的興起,日本借鑒西學的水平開始超越漢字文化圈中長久以來居于中心地位的中國,這種社會文化的急劇轉型特別鮮明地體現在詞匯中。中、日兩國在與西方文化的交流中,應變策略逐漸由日本引進中國術語轉變為中國借鑒大量的日制新詞。據沈國威考證,近代以來漢語吸收了大約887個源自日語的漢字詞,數量不可謂不可觀。這些詞匯主要分為兩類:一類是改變了中國古典詞匯的原義,對原有概念進行擴大或縮小以此來對應西語概念,比如悲觀、博士、革命、講師等;另一類是創造了新的語符來比附外來新思想,比如霸權、悲劇等[7]。

3 譯名的符指過程

皮爾斯對符號學的一大貢獻在于在符號能指和所指之外,加了一個“解釋項”,“解釋項變成一個新的符號,以至無窮,符號就是我們為了了解別的東西才了解的東西”。由此看來,符號能指除指向其客體(object)之外,還需要用另一個符號來表達“解釋項”[2]2。

3.1 專名和科技術語的符指過程

一般來說專名的符指過程比較單純,這些專名大都和現實世界的實物之間存在一一對應的關系。“譯者先行”觀點提出符號能指和所指之間的暫時指稱關系,符號在被人闡釋的過程中到達最終解釋項,完成符指過程,獲得意義,即符號-實物的二元指稱關系確立(定名)由譯者完成,可是符號-實物-解釋項的三元符指過程涉及多個語言使用者。也就是說符號的產生過程主要聚焦于譯者,但是符號的消費過程卻是由多個社會成員共同完成的。專名的指示意義容易獲得,就像一個指示符號如路口指示方向的標志。但專名的概念意義、組合意義和語用意義需要符號消費者在和符號的不斷對話中獲得。例如,“華盛頓”這個專名符號要獲得其解釋項意義,除了華盛頓指稱某個人這一詞典信息之外,還需要其百科信息即解釋項——這個稱為華盛頓的人做過什么,直至目標語讀者和源語讀者對該符號的理解趨向一致,這枚符號才到達最終解釋項。術語是某個專門領域的詞匯,其符指過程也呈現相對單純的特點。但是術語隨著其應用范圍的擴大有溢出性傾向,即不再局限于某個專業領域,而是出現隱喻、象征等多種用法。

其次,類詞的使用是譯者為了使符指過程更加通暢而采用的手段之一。當一枚新制符號進入目標語時,由于和目標語之間存在著較大的語言間距,符號闡釋者和這枚符號之間處于一種無從入手、缺少語義讀入路徑的尷尬境地。譯者此時如果在此類語符上添加表示類屬的上義詞,則能便于目標語讀者快速把握這些異質符號的所屬范疇,如“加農”“坦克”“桑拿”等陌生的異質詞匯之后加上表示類屬的“炮”“車”“浴”等詞匯,目標語讀者可以依靠自己的已有知識結構進入符號的意義域,從而形成理解。而當這些符號在目標語中形成有效的意義域之后,會丟掉略顯“繁贅”的類屬詞,變成更加純粹的符號形式。

3.2 日制新詞的符指過程

漢字在漫長的使用過程中由于假借、隱喻等機制形成了一詞多義的特性,導致在命名和意義闡釋過程會產生諸多困難。漢字本身意義的模糊性,加上不同譯者存在的素質因素,加之術語命名過程機制的缺陷更是讓術語符號攜帶的意義變得不可捉摸。在轉換和闡釋術語語符時,需要同時從語符、概念和交際方面出發,在具體的語篇、社會文化語境中進行多方面、多層次的探索,以達到目標語讀者和術語意義視域重合的目標。我們以“邏輯”一詞為例來闡釋這個問題。

嚴復將logic翻譯為“名學”,而logic本身和名學、倫理學、理則學等指示的概念存在重疊又相異的部分,它們代表的知識體系和世界圖景不能完全重合。如果定名為“名學”,難免存在知識傳播上的遮蔽,因此給目的語讀者帶來了理解上的困惑,激起了受眾對此進行理解和闡釋的欲望,所以他們不斷針對這個術語提出詰問,在追問、回答的循環過程中逐漸形成對這個符號的理解。同時也是在對這一符號的動態理解過程中不斷趨向最終理解。另一方面,符號“邏輯”剛植入異域時面臨的闡釋和理解困境在這種提問-回答式的意義建構中逐漸得到緩和,其意義空集也經歷了從無到有、意義域廣度和深度逐漸擴增的趨勢。值得一提的是,對logic一詞的所有譯名,都不是毫無意義的,它們都充當了logic在異域定名時的不同變體,和“邏輯”形成了互文關系,在這一符號定名和意義域形成的過程中承擔了不可或缺、推波助瀾的作用。而這個符號的定名過程也充分證明了符號形式與其意義之間的固化關系只是暫時的,符號能指會在目標語受眾中不斷尋找新的理解闡釋,擴大其意義的深度和廣度;而符號所指也是游離于符號能指,致力于尋求更加合適的語言表達符號。符號形式(能指)和思想(所指)總是處于一種相互博弈、不斷角逐的動態競逐中。

4 符號的生存機制

4.1 符號之戰的政治文化視角

嚴復翻譯的很多詞匯都未保留下來,原因何在?嚴復所在的年代和明末清初的中日文化格局早就不可同日而語。中日格局的轉變導致文化走向的逆轉,留日學生對日本西學的推崇,使得具有中國傳統文化特征的西學名詞在遇到日制新詞這些“海歸”名詞時,自然而然處于下風。

4.2 符號生存的經濟學視角

新制符號要在異域文化體系中固化下來,還和符號是否符合術語系統經濟律、符號的能產性、使用頻率等復雜的因素有關。術語系統經濟律,意指在某個系統領域術語總數保持不變的情況下,單詞的構詞能力和術語系統的經濟指數成正相關關系[8]。以economy為例,起初翻譯為“依康老密、財理學、財學、生計”,都未流傳下來。“依康老密”不僅拗口且不表義,不易理解,違背了經濟律的原則,自然遭到拋棄。而“財理、財學、生計”的語用范圍稍顯狹窄,未達到國家層面。其他詞匯如“立白的(liberty)”“勿黎達姆(freedom)”“題非尼旬(definition)”“愛耐而幾(energy)”“批阿娜(piano)”“札斯惕斯(justice)”則分別被“民主”“自由”“定義”“能量”“鋼琴”“公正”等替代,可見新制符號要符合經濟率、簡約性、能產性高等特點,唯有如此,其符指過程簡捷才能得到語言使用者的接受。道金斯的“文本因子”理論能強有力地解釋符號的接收度問題:它的生存價值取決于它的出現頻率[9]。網絡熱詞、流行歌曲、時尚元素這些符號在網絡和現實中出現的次數越多,就證明這類符號在受眾中的接受度和受歡迎度越高。烏托邦、黑客、模因等符號從誕生的那一刻起就被頻繁地使用,能極為快速地被目標語讀者接受而成為其語言乃至思想文化中的一部分。

4.3 符號的能指優勢與所指優勢

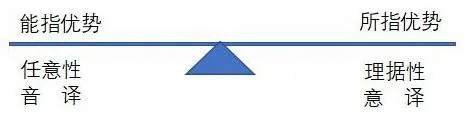

譯名作為一枚符號除了需要具有政治文化優勢、符合術語經濟律、具備高能產率等因素外,想要取得某一語言社團的合法身份,還需要具備“能指優勢”或“所指優勢”,或者兩者兼具(如圖1所示)。

圖1 譯名賦義實踐動態模型

所謂“所指優勢”,指的是符號能夠明確地傳達意義,這種符號占據語言符號的大部分。另一種符號,藝術的/儀式的/文化的符號行為,不能清晰明確地傳達意義,有時甚至是故意將意義隱晦,這種符號屬于“能指優勢”。比如一尊后現代的雕塑,我們雖然不能直接接收到這枚符號的意義,但是這個符號也可以存在。如此,音譯/相對任意性/能指優勢與意譯/相對理據性/所指優勢存在同構性的關系(如圖2所示),即音譯詞匯因為其命名相對任意而具有能指優勢,比如香格里拉、貝加爾等,雖然字面意義不甚清晰,但這些詞匯因為獨特的美感而擁有了符號能指優勢,而意譯的詞匯因為指向概念相對清晰,具有理據性,屬于所指優勢符號。兼具能指優勢和所指優勢的詞匯最為難能可貴,比如圖騰、基因等。能指優勢和所指優勢符號的數量在語言中保持平衡才是一門理想的語言,一般來說它們的數量比例為:能指優勢和所指優勢兼具<能指優勢符號<所指優勢符號。

圖2 能指優勢與所指優勢

當今翻譯主體從小眾的精英階層轉入了“大眾”翻譯[10],時代的轉變要求譯者有自覺的術語翻譯意識,在術語進行二次語符轉碼之際,要充分考慮到語符的符指層面,又要兼顧語符交際層面,以順利實現符號的表意功能,達到符號增值、知識資本升值的目的。

5 結語

從中國譯名史來看,在進行符號轉換時,需要考慮到兩套符號系統之間的概念映射關系,對所指概念進行匹配、重組、重新切割的操作,并在能指符號上采用高度模仿讀音、以義定名(造新能指符號、造新所指概念)等符號轉換。音譯/任意性/能指優勢和意譯/理據性/所指優勢存在同構性關系。任意性命名/能指優勢的詞匯多集中在地名和人名上,而具有理據性/所指優勢的術語多體現在科技術語和通名翻譯方面,兩者相互補充,保證了語言系統的均衡有序發展。任意性確保具有異質性的新鮮語言表達符號得以進入異域,而理據性則在最大程度上利用已有的語言材料不斷推陳出新。符號的符指過程需要譯者、符號使用者在符號消費過程中與符號的對話中不斷衍義,直至到達一個相對的意義終點。符號的生存和不同文化之間的身份高低、符號的經濟率和使用率密切相關,只有符合時代潮流、符指過程簡捷的符號才能最終在語言中保留下來。大眾翻譯時代要求譯者從語符、語境和文化因素等方面綜合考量,理性創制和消費符號,才能保證語言生態環境的可持續發展。