青春里有個球鞋夢

讀高中時,不知道從哪天起,班上刮起了一股穿名牌的風潮。那時,同學們討論的話題總是離不開各大品牌。在學校時,大家穿著統一的校服,唯一有發揮空間的便是鞋子、手表、眼鏡等,球鞋則在“名牌熱”中占據了主導地位。畢竟,不是所有人都要戴手表和眼鏡,但是所有人都要穿鞋。

從周圍同學口中,我認識了許多品牌。在此之前,我只知道一些家喻戶曉的國產品牌。

葉城就是“名牌熱”的發起人之一。他有很多雙名牌球鞋,談起鞋子來如數家珍,還經常在社交網站上曬自己的購鞋記錄。在葉城眼中,品牌也是有排名的,他最喜歡的是某外國品牌。至于我所熟知的那幾個品牌,在他看來,都是“低檔貨”。而我的鞋在葉城那里,連排名的資格都沒有,是他口中的“雜牌鞋”。

我并不喜歡葉城,許多同學也和我一樣。但是葉城作為班上擁有最多名牌球鞋的人,不知怎的,大家總會高看他一眼。

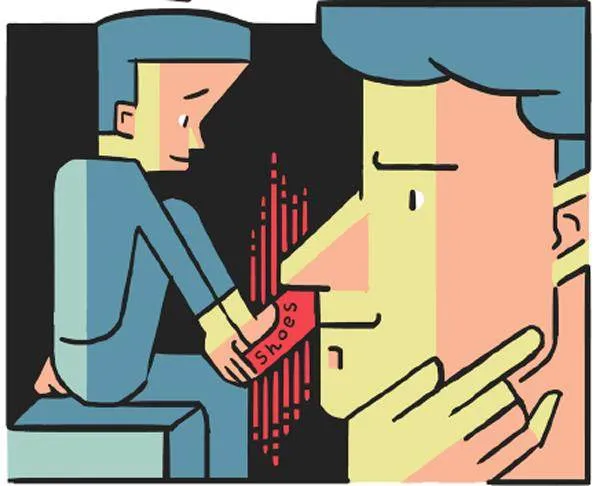

在葉城的影響下,班上的同學越來越注重鞋子的品牌,和我要好的同學漸漸地都有了名牌球鞋。許多原本對鞋子無感的人,也在這次“名牌熱”中希望能夠得到他的“認可”,包括我。此前,我并不覺得穿“雜牌鞋”有什么不妥。但在如今的形勢下,穿一雙沒有品牌的鞋,讓我感到難堪。似乎穿了什么樣的鞋,我在別人眼里就是什么樣的人。

于是,有一天我鼓起勇氣向媽媽申請買雙名牌球鞋。沒想到,她破天荒地批準了。

我接過她的手機,從應用商店里下載了某個購物軟件,注冊了賬號,輸入了葉城最喜歡的品牌。

令我震驚的是,這個品牌最便宜的鞋居然都近千元。我知道這個牌子的鞋貴,但沒想到這么貴。平日里,我穿的鞋子不過是百元級別,最多兩百。

雖然我也想要一雙名牌球鞋,但我并不想花費爸爸媽媽辛苦賺來的錢來滿足我的虛榮。而我那虛榮心也絕對不值一千元。但我真的不想穿“雜牌鞋”上學了。內心幾番掙扎后,我選擇了一雙國產中端品牌的球鞋,三百元出頭。媽媽爽快地買了下來。

接下來的幾天,我每時每刻都在期待裝著球鞋的快遞早點到來,這雙鞋似乎讓我對人生都有了盼頭。

收到新鞋后,拆開包裝,里面是雙白色球鞋,37碼。我脫下舊鞋,換上新鞋,在全身鏡前擺弄起來。這雙鞋真好看。我頓覺自己煥然一新,好像我的身價都因為這雙鞋提升了不少。

第二天上學,眼尖的葉城發現了我的新鞋。他盯著我的鞋,輕輕地點了點頭。葉城的反應,讓我心里美滋滋的。每隔幾分鐘,我就要低頭欣賞一番我的新球鞋。

從此,我再也不想穿我的那幾雙“雜牌鞋”了。

我的心態也發生了改變。在擁有名牌球鞋之前,我跟和我一樣穿“雜牌鞋”的同學“同病相憐”。可在那之后,我也變得瞧不起他們了。可是,我只有一雙名牌球鞋。這讓我犯了難。

有一天,下了一場大雨,我的名牌球鞋進了水,濕透了。回到家后,我脫下襪子,腳已經被水泡得發白。

第二天,我的名牌球鞋還沒干。但我寧愿忍受冰冷與潮濕,也不愿穿“雜牌鞋”上學。放學后,媽媽發現我穿的是沒干的鞋,責備了我。她沒收了我的名牌球鞋,說要等它干了再還給我。她根本就不懂名牌球鞋對我來說意味著什么。

在之后的幾天里,我都穿著雨鞋上學,即便那幾天天氣很好。畢竟雨鞋沒有什么名牌和雜牌之分。

“名牌熱”直到高考結束也未能散去。就這樣,我升入了大學。

上大學后,升學時收到的紅包、過年時的壓歲錢和爸媽給的生活費都由我自行保管。我用這筆錢給自己置辦了一身昂貴的行頭,并且比過去更加沉迷于名牌球鞋。我一個月的生活費是兩千元出頭,但我一個月就要花四五千元。很快,我的銀行賬戶里只剩下有零有整的十幾元錢。我連飯都吃不起了。

我萬般無奈又忐忑不安地給媽媽打去電話。她把我臭罵了一頓,生氣地掛斷了電話。我在電話這頭什么都不敢說,什么也說不出口,只是靜靜地流淚,而后抱著雙腿蜷縮成一團,泣不成聲。

過了一會兒,手機屏幕亮了,是銀行轉賬的短信。緊接著,媽媽打來電話,告訴我她給我打了三千元。我用顫抖的聲音,一遍遍地跟她說“對不起”。聽到我哭,她反倒安慰起我來。那一刻,我覺得自己是世界上最可惡的人。

從那以后,我不再追求名牌。

青春期的我一無所有,沒有人氣,沒有成績,沒有運動細胞。所以我只能借助名牌的力量來提升自己的“身價”。但其實,穿什么鞋,不會決定你在別人眼里的樣子。你的樣子,才決定了你的鞋在別人眼里的樣子。

上了大學之后,雖然我一身名牌,但大家對我省吃儉用買名牌的事也心知肚明。別人不會因為我穿一身名牌,就覺得我是個“大人物”,反而在聽聞我的“事跡”后,覺得我是個大傻瓜。

我們窮盡一生,似乎都在追求認同感和歸屬感。我羨慕葉城錦衣玉食的生活,希望自己也能和他一樣。但是這很難實現。所以我寄希望于外物,認為或許擁有一雙名牌球鞋,就能讓我離他的圈子近一點。

在中學時代,那雙名牌球鞋確實曾經在某種程度上改變了我的處境。但如果某樣東西能讓你立刻獲得他人的贊許,那么當它收回送給你的一切時,也一樣迅速。

今年媽媽過生日,我用攢下的錢給她買了一束花和一條裙子。

媽媽的笑,比我虛榮的夢具體得多。

(本刊原創稿件,胡曉江圖)