中國公司的追趕之旅

王姍姍

ChatGPT發布4個多月后,中國有了第一個國產的“類ChatGPT”產品。

3月16日,百度創始人、董事長兼CEO李彥宏親自站到臺前,演示了他的團隊“趕工”出來的知識增強大語言模型—“文心一言”。產品體驗談不上驚艷—它會的文學創作、商業文案寫作、解數學題,ChatGPT都會,而且會得更多。

此前一天,OpenAI正式發布了GPT-4,增加了多模態,會畫畫,也會寫代碼,能將一張手繪草圖一鍵變成真正的網頁。

不過,公眾對于百度這場發布會最失望的部分,是李彥宏發布這個自由對話產品的方式—錄播。李彥宏人在現場,但是他所演示的文心一言對問題的回答都是事先錄制好的。這么做的目的,像是要確保百度的大模型給出的案例,不會像幾周前Google發布聊天機器人Bard時那樣翻車。

3月16日,百度創始人、董事長兼CEO李彥宏出席百度大語言模型“文心一言”產品發布會。

這場謹慎的發布會,其實籌備得十分匆忙。最早的消息來自彭博社,其1月30日的報道中第一次透露“中國搜索巨頭百度正計劃推出一款類似于ChatGPT的人工智能聊天機器人服務”。當時距離OpenAI推出ChatGPT只過去了兩個月,Google和Facebook都未承諾何時做出一個同類的產品。

百度文心一言發布會的背后,還存在兩種說法。一種說法是,ChatGPT發布之后,政府高層主動詢問過百度:這樣的技術做不做得出來?“AI有風險,百度知道這一點,政府也知道。”一位百度內部人士對《第一財經》雜志說。

另一種說法則是,百度不會直接發布產品,只會發布一個demo。原因是,所有類ChatGPT產品在發布前都要經過來自省網信辦和中央網信辦的“雙信評審”。提供這則消息的人士告訴《第一財經》雜志,這是ChatGPT發布之后出現的新政策,國內迄今沒有一家公司拿到許可,ChatGPT也沒有拿到。

百度不是唯一對發布一款自由對話的AI產品持謹慎態度的公司。百度發布會的前兩天,騰訊在其北京總部舉辦了媒體溝通會,邀請來自騰訊AI Lab和云計算的7位技術負責人,為上百家媒體講解騰訊在AI領域的工作成果。溝通會為“閉門”形式,參會媒體須經騰訊官方確認,才能對外發布溝通會中的信息。同期,阿里巴巴則以“正在開發的人機對話產品是商業機密”為由,婉拒了《第一財經》雜志的采訪。

公平一點說,在公眾對ChatGPT的狂熱認同面前,硅谷大公司的姿態也沒好到哪兒去。Google被迫應戰發布的Bard表現并不比ChatGPT差,只因為給出的答案里出現了一個事實性錯誤,就被投資者用拋售股票投了唱衰票。Facebook發布的開源語言大模型LLaMA在市場上也并沒有激起多少水花。

“市場很殘酷,3月14日Google放出自家大語言模型PaLM的API接口后,我在相關開發者社群搜索了下,結果討論度是0。”即刻Hack Engine聯合發起人夏俊晨對《第一財經》雜志說,他感覺ChatGPT發布之后席卷了整個行業,并成為一種事實標準,開發者對其他與之競爭的模型的態度恨不得是“要求它們開放給開發者的接口的定義、參數都要跟ChatGPT一樣”。

一瞬間,全球技術大廠都被一個叫OpenAI的小公司教訓了—除了微軟,后者運氣不錯地在2019年就投資了OpenAI。如同當年蘋果用iPod教訓索尼,再用智能手機改寫IBM、微軟和諾基亞的命運一樣,OpenAI的故事看起來似乎是顛覆式創新的典型范式,但它在中國留下的故事版本和在硅谷書寫的并不那么相同:在硅谷,技術巨頭們都是參賽者;在中國,大廠們只是追趕者。

與外界在今年年初才感受到來自AI技術變革的沖擊不同,夏俊晨最早感受到沖擊是在2021年,GitHub推出代碼補全工具Copilot的時候。GitHub是全球最大的源代碼服務平臺,開發者可以在其中討論問題,也可以使用其提供的工具撰寫代碼。2018年,微軟收購了這家公司,2021年作為代碼補全工具的Copilot被推出。

“當時GP T-3出來不久,它(指Copilot)的準確性讓我第一次覺得一個工具真的有一點人工智能的味道了。”夏俊晨說,作為產品開發者,他對自然語言類AI沒有那么敏感,但Copilot這樣的A I助手一面世,他就感受到它的不一樣。

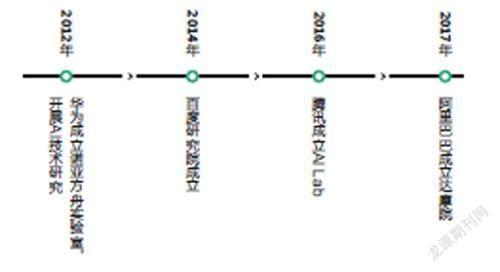

人工智能領域的科學家們感受到的沖擊則要來得更早—2018年—而且,至今已出現了3次。

第一次沖擊是BERT預訓練語言模型的出現。

“ 原本在自然語言處理( NaturalLanguageProcessing, NLP)領域的狀況是,大家要為了不同任務設計不同的模型,領域之間是相互割裂的,各有各的算法專家。但是BERT一出來就告訴大家,不管你是什么任務,用BERT一個結構就可以了。你叫它范式變化也不為過。”粵港澳大灣區數字經濟研究院認知計算與自然語言研究中心負責人張家興對《第一財經》雜志說。

在每個以AI能力著稱的公司中,處理語言數據的N L P 和處理視覺數據的CV(ComputerVision)是最基本的工程師配備。正是基于他們在底層對語言和視覺數據的處理,運用在公司前臺的各種推薦算法才能跑得起來。在BERT出現之前,N L P是個名類繁多的領域,從文本分類到機器翻譯,從閱讀理解到文章分級,或者垃圾郵件探測,工程師們會為每個“任務”開發專用的AI模型。以AI能力標榜自身的互聯網公司們最喜歡宣揚的,就是他們工具庫里的模型數量有多少。

BERT扭轉了這股舊習氣。作為Google在2018年推出的自然語言處理模型,它“以一敵百”,光參數就達到3個億,比稍早推出的GPT-1還要多。

第一次沖擊剛發生沒多久,第二次沖擊就來了。BERT發布一年半后,2020年5月,OpenAI發布了GPT-3,訓練參數一下子從第二代的幾百億躍升至1750億。

兩次沖擊后,國內學術界和工業界都出現過仿制潮。BERT發布的時候,張家興還在螞蟻金服工作。沒過多久他就發現,學界還在NL P領域做研究的人要發表論文時,都會思考要不要跟BERT對比一下效果,但是“比了又大概率比不過”。幾乎半年之內,幾乎所有做研究的以及在工業界做落地的,都采用了BERT結構。

類似的情形在GPT-3發布后再次出現,但使用者和跟隨仿制者都少了很多—只剩大公司還能勉強跟上。

“GPT-3效果比BERT好很多很多。它讓大家看到了一個模型可以大到何種程度,而且大家終于認識到把模型做大這件事情很重要,模型大了就會涌現出各種能力。”張家興說,但“因為模型太大了,很少有人能在本地跑起來”。另一個阻礙了大規模仿制性研究的原因,是GPT-3沒有開源。

但阿里巴巴還是想辦法仿制了它。根據阿里巴巴一位內部人士的說法,阿里巴巴達摩院2021年4月發布的中文語言模型PLUG的確參照了GP T-3,它有270億參數,外界也稱之為“中文版GP T-3”。同年年初,達摩院還發布了一個叫M6的多模態大模型,參數超過百億,能處理文與圖之間的相互轉換,曾于當年的雙11在犀牛工廠里為顧客設計衣服,后來也被加載到了小鵬汽車的自動駕駛系統中。

緊接著,華為云同樣在2021年4月發布了“盤古”大模型,包括基于Transformer的視覺預訓練和中文語言預訓練模型,參數據稱分別達到了30億和“千億級”。同年7月,百度的大模型升級至ERNIE 3.0(文心3.0),第一次達到百億參數。

暫且不看模型大小(GPT-3這時候的參數規模為1750億),僅論有無,與Open AI相比,阿里巴巴、華為和百度在“大模型”上的進度大約晚了一年。騰訊還要再晚一年,直到2022年4月,才首次披露其第一個基于Transfor mer的模型“混元”的進展。

不久之后,ChatGPT就出世了。AI科學家們感受到了來自大模型的“第三次沖擊”。

“GPT-3很強大,但當時擺在大家面前的問題是,這樣的大模型該怎么落地呢?怎么讓它有商業價值?這是擺在所有人面前的困難。”張家興說,GPT-3沒有解決這個問題,它的模仿者們沒有解決,最后OpenAI自己解決了。

事實上,從BERT到GPT-3(還有GPT-1、GPT-2、InstructGPT等一系列模型)都只是基礎模型,它們具備處理語言的能力,但除了被工程師拿去做做測試題,其他什么也做不了。ChatGP T第一次把這些能力變為了“開箱即用”的C端產品:寫文章、問答、做摘要、翻譯,甚至猜燈謎、寫代碼等等,在每個任務上OpenAI都對它做了專門訓 練。

“它(指OpenAI)找到了一種極簡的產品形態—對話,這個是最大的創新。”一位要求匿名的達摩院內部人士對《第一財經》雜志稱,跟隨GPT-3仿制出PLUG后,阿里巴巴也推出了相應的生成式產品,并開放公眾測試,但那個產品并非一問一答的對話形態,而是續寫,敲出前幾個字,它會自動續寫一個故事或一篇商業文稿。

2020年,騰訊啟動過一個叫文涌(Effidit)的寫作助手項目,主要功能也是續寫—從各個維度補全創作者寫出的句子或文章。“從監管層面講,國內大廠不會優先考慮做一個C端的、大家可以任意提問的AI。”上述達摩院人士說。產品形態既能決定一款產品是否能引爆大眾,也能影響開發者的技術路徑。

ChatGPT引爆市場后,幾乎所有人都進入了興奮與焦慮兼備的狀態。

3月6日,即刻創始人葉錫東在其社交賬號上發帖,宣布啟動Hack Engine項目,孵化AI應用創業項目,每個在Demo Day錄取的團隊將獲得30萬美元啟動資金以及新的孵化器提供的全方面的創業資源幫助。

“現在可能還很難看出哪個才是10億美元的機會,一個團隊現在做的東西也不一定是最終做的那個東西,但可以肯定的是,那個最終跑出來的團隊,現在肯定已經進場了。”夏俊晨說。在硅谷,創業孵化器YCombirator上一批投的項目中8個與AIGC相關,最新一季中,這個數字增長到了53個。

今年更早時候,真格基金也在通過官方賬號發出了“A I英雄帖”,尋覓與AIGC相關的項目和人才,其中一筆資金投給了美團前聯合創始人王慧文。3月19日,創新工場CEO李開復也入局了。他在朋友圈稱,正在籌組一個全球化公司Project AI 2.0,不僅要做中文版ChatGPT,也會關注基于大模型的應用。

“如果說GPT-3發現了新大陸,ChatGPT的出現就是在新大陸上發現了黃金。”真格基金管理合伙人戴雨森說。夏俊晨的感知是:開發者非常積極地在嘗試各種新的應用場景,大家的想象都被激發出來了,每天都有非常多新的應用上線,你的idea晚上線幾天,其他三四個團隊已經做出來了。

一些人的機會常常是另一些人的危險。戴雨森多年來是一款在線筆記軟件的忠誠用戶,但嘗試過加載了GPT-3的Notion后,他迅速拋棄了筆記軟件。“就像你習慣了有拍照功能的手機之后,很難再去適應一個手機沒有攝像頭。”他說。

當微軟把GP T-4像核武器一樣裝進全產品線,從云計算到搜索引擎,從Word到PPT,打開每個微軟的應用,都有一個內核為GPT-4的AI助手站在那里,時刻等著被召喚。一時間,連蘋果都顯得不夠智能了。

沒有哪家公司會覺得自己在這樣的技術變革時代是安全的。“大模型作為AI的一個新階段,肯定會帶來很多方面的變革,普通用戶未必看得見,但業務決策者看得到。”上述達摩院內部人士說,不論百度還是阿里巴巴,華為還是騰訊,都一定會努力去抓住由ChatGPT掀起的新浪潮。

但如何抓住潮流而不被潮流打翻,路徑并沒有那么明確。

3月16日的發布會上,李彥宏雖然把百度云計算的機遇放到了第一位,認為基于算力的游戲規則即將失效,基于模型的MaaS(model as a se rvice)能力將登場,但他也認為,“最大的機會既不在基礎服務,也不在行業服務,而在應用。就像移動互聯網,最大機會不在iOS或安卓,而在微信、頭條等”。“殺手級應用終將出現,人工智能會徹底改變今天的每一個行業。”李彥宏說。

一個最容易想象的抓住機會的方式,就是把更強大的AI能力放到所有現有產品中去,就像微軟那樣。不出意外,百度很快就會在其搜索系統、云計算、小度智能音箱等產品中植入文心一言。阿里巴巴也把正在內測的生成式AI放進了淘寶客服、天貓精靈、釘釘、夸克搜索。3月初,它才剛剛收購了一家文檔公司“我來”,看起來準備在微軟擅長的Office領域也找些翻身機會。至于騰訊,它說不定會直接在微信對話框里添加一個AI助手。

但在戴雨森看看,這些做法都只是新技術改變現有商業形態的第一個階段,“第一個階段都是新瓶裝舊酒,用新技術把已有場景再做一遍。到了第二階段,還會出現專屬于這個技術的商業模式。就像互聯網出現之初,人們只會使用它發郵件,后來有了信息黃頁,當信息變多,搜索引擎就出現了;上網人數變多后,又出現了社交網絡;等到信息變得更多,推薦系統就出現了。”

一個可以想象的趨勢是,今后受歡迎的應用、系統,其交互界面都將“以自然語言為中心”。1980年代,靠著用圖形界面取代代碼交互,Windows取代DOS,迅速占領并擴大了計算機市場。ChatGPT在3月24日推出的插件功能已部分顯示了這種野心:基于這種功能,用戶可以用自然語言指揮ChatGPT,讓它幫忙生成一個滿足用戶需求的插件。相當于用戶對GPT這個智能管家說“幫我制造一把形狀像衣架的螺絲刀吧”,于是這位管家默默就端出了一把衣架形狀的螺絲刀給他。

“不僅交互是自然語言,以后的多模態也可能要以自然語言為中心,比如讓機器看到圖片后開始用自然語言思考,而不是在多種模態之間做信息的成對映射。”張家興說,甚至,未來人用自然語言去教會機器做各種事情也不無可能。

GPT-4也證明,當模型有意“注意到”的token數量(你可以理解為字符數)變得更多,模型的確會更智能。而一旦像ChatGPT這樣的產品什么都能干,人們就越來越傾向于把它當成唯一入口。

在這種平臺級的競爭游戲中,有一件事是明確的,那就是這些經由互聯網時代拼殺留下來的大公司,都別無選擇地必須訓練自己的人工智能大模型,并最好早日推出。不然誰也說不好自己會不會面臨Google當下的尷 尬。

好消息是,“大模型”這種東西,80分也能用。壞消息是,領先者的迭代速度已經在加快。BERT發布到GPT-3誕生之間的周期是一年半,GPT-3到InstuctGPT(ChatGPT所基于的模型)的時間間隔差不多也是一年半,但GPT-4的發布時間與InstuctGPT之間只間隔了1年,距離ChatGPT的發布更是不到4個 月。

根據北京智源人工智能研究院健康計算研究中心技術負責人黃文灝在一場AIGC相關論壇上談到的硅谷見聞,GPT-4在“去年8月”就訓練完了,也就是ChatGPT發布之前。請注意,GPT-4并不是在GPT-3的基礎上優化,而是重新搭建框架和算法并重新訓練—它是另一套東西。意味著跟隨者如果想“彎道超車”,就要同時組建至少2個模型和團隊。

而且,從GPT-3開始,OpenAI就不再開源,對于GPT-4,OpenAI更是像保護商業機密一樣完全隱藏了其技術框架。這一做法已經距離OpenAI最初創立的初衷—打破AI的技術壟斷—越來越遠,打破Google對AI的壟斷后,OpenAI成了新的壟斷者。

“技術細節才是壁壘。”Bilibili一位算法工程師對《第一財經》雜志說。他觀察到,相對于國內大公司不得不跟進做大模型,很多中型互聯網公司多數處于觀望狀態。除了資金投入,人才更是稀缺。他聽說,中國公司從OpenAI的工程師團隊里挖人,給出的薪水已經是其原有薪水的10倍。

根據戴雨森提供的消息,正在AIGC領域創業的王慧文會同時嘗試“大模型”和應用生態兩個方向,因為“只做一個windows,沒有office其實也不行”,但同樣的困境是“頂級科學家是缺位的”。

下游的開發者們也已經開始焦慮。3月17日,OpenAI把最新的ChatGPT plus以及API權限申請開放給了印度—依然沒有中國市場。這意味著,中國的開發者們即使想要在新大陸淘金,也沒有多少上游模型給他們部署應用。“印度那邊的應用生態一下子就可以被激活了。節奏和數量肯定不一樣了。”夏俊晨說。