探尋彝族口弦音樂的當代轉化

——楊曉忠弦樂四重奏《口弦》的音樂分析

周姝

口弦是一種古老的簧片樂器,主要流傳于中國四川、云南和貴州一帶的少數民族地區。在這一區域中,涼山彝族口弦音樂最具代表性。它從古至今,源遠流傳,滲透在彝族人民的日常生活中,用以表達對戀人的愛意、傾訴心中的思念與愁緒,或用作娛樂及婚喪儀式等。隨著現代化進程的不斷推進,傳統的彝族口弦音樂面臨保護與傳承的困境,其僅依靠民間藝人口傳心授的方式來繼承和發展已不再適應當下社會的具體語境,傳統文化也面臨著流失的風險與危機。因此,進入新世紀以來的口弦音樂更加呼喚文化和學術轉型。如何讓彝族口弦音樂文化走出山區,走出博物館和陳列室,以動態的方式傳播到當代聽眾身邊,融入世界文化潮流,成為當下創新傳承的課題之一。基于此,一批當代作曲家重回本土語境,借助“音樂無國界”的傳播平臺,將彝族古老而純樸的口弦音樂以當代音樂語言的形式傳遞給世界,彰顯出中國音樂的文化自信。

作曲家楊曉忠就是其中一員。他的音樂作品總是打上了鮮明的地域、民族和文化烙印。如在三重奏《花夜》中,他采用羌族民間音樂中的“哭嫁”調來詮釋新娘出嫁前一晚“花夜”中的“喜亦悲”氛圍;在大型舞劇《紅軍花》中,他將原始的藏地之音如寺廟鐘聲、喇嘛誦經聲以及藏族民歌以交響化的音樂形式呈現。在弦樂四重奏《口弦》中,作曲家以弦樂為載體來塑造口弦演奏的聲音狀態——即用手指輕輕撥動簧片,再借以口型變換讓呼吸的氣流鼓動簧片奏出多變的音色和富于韻律的節奏。基于樂器的音色特征,在《口弦》中,作曲家并未直接引用傳統民族音樂的旋律素材,而是通過運用多聲音高框架、設計核心音列,并以靜態的“模”和局部動態化的音高運動來重構那遠古、純樸且將要消失在茫茫歷史煙云之中的口弦琴音響。由于對音高、材料等諸多方面的宏觀考慮,《口弦》的總體結構也呈現出復合性特征。以下,筆者將對作品《口弦》的音高材料來源、分類、陳述方式,及音高結構與作品其他結構元素所形成的復合結構、結構重疊及結構錯位等現象進行深入分析,以期探索和解碼作曲家在重現彝族口弦音樂過程中的技術手段及其背后的人文內涵。

一、對民間多聲音樂思維的轉化

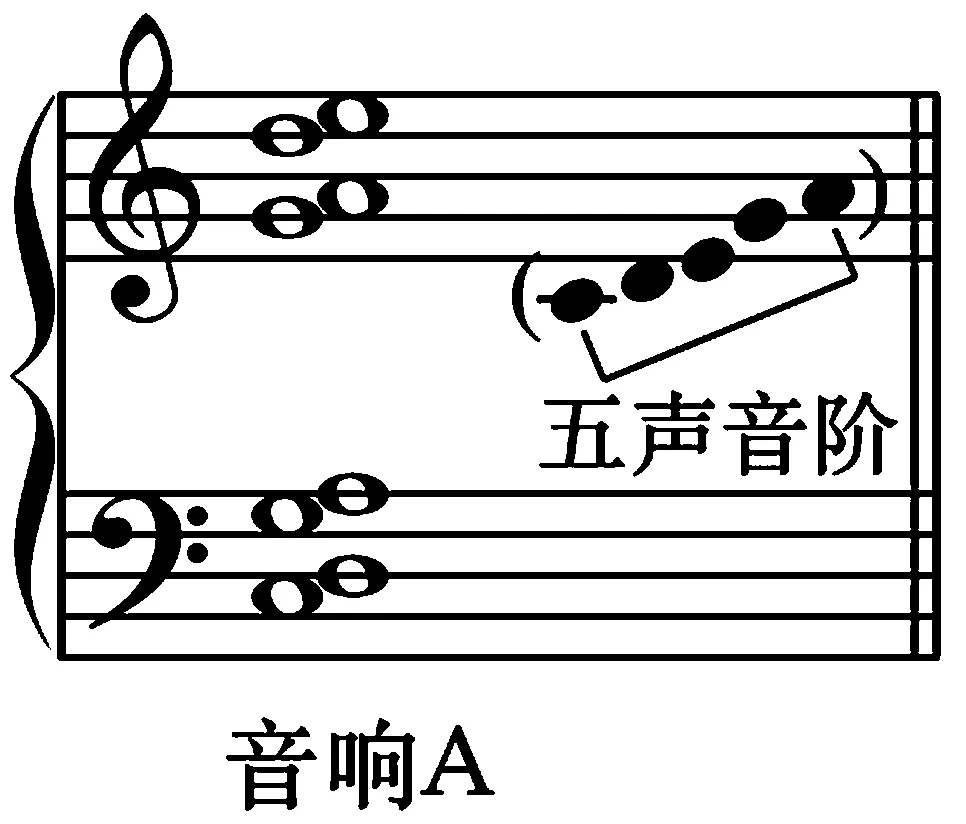

在探尋如何將彝族民間口弦音樂以當代音樂語言呈現的過程中,作曲家采用了一種廣義的民間多聲部音樂思維來建構作品的音高語言。全曲的基本和聲框架由音程開始,并遵循了在單個音程的基礎上逐漸疊加音程的邏輯以構成作品的整體音響。這種由音程演變而來的和聲觀念可以追溯到傳統的多聲部民間音樂,其總體具有“以五聲式自然音程為主;以四、五度以內的密集式音程為主;其中,以大二度和純四、五度及小三度的運用尤為頻繁,更富特色”的特點。具體而言,在彝族音樂中,多聲現象“主要是指相同聲部節奏型的和聲重疊,重疊的音程以大二度為多,其次為純四度”。基于此,作曲家以大二度和純四度音程作為作品《口弦》的主要音高素材,并將其單獨呈現或做縱向疊加以構成全曲的基本和聲語言。在分析中,筆者將從以大二度、純四度為核心衍展模式的五聲音階和聲和以西方大、小調音階、全音階為特征的五音列兩個方面對作品《口弦》的音高材料進行呈現和解讀。

1.以五聲音階為核心的音高結構

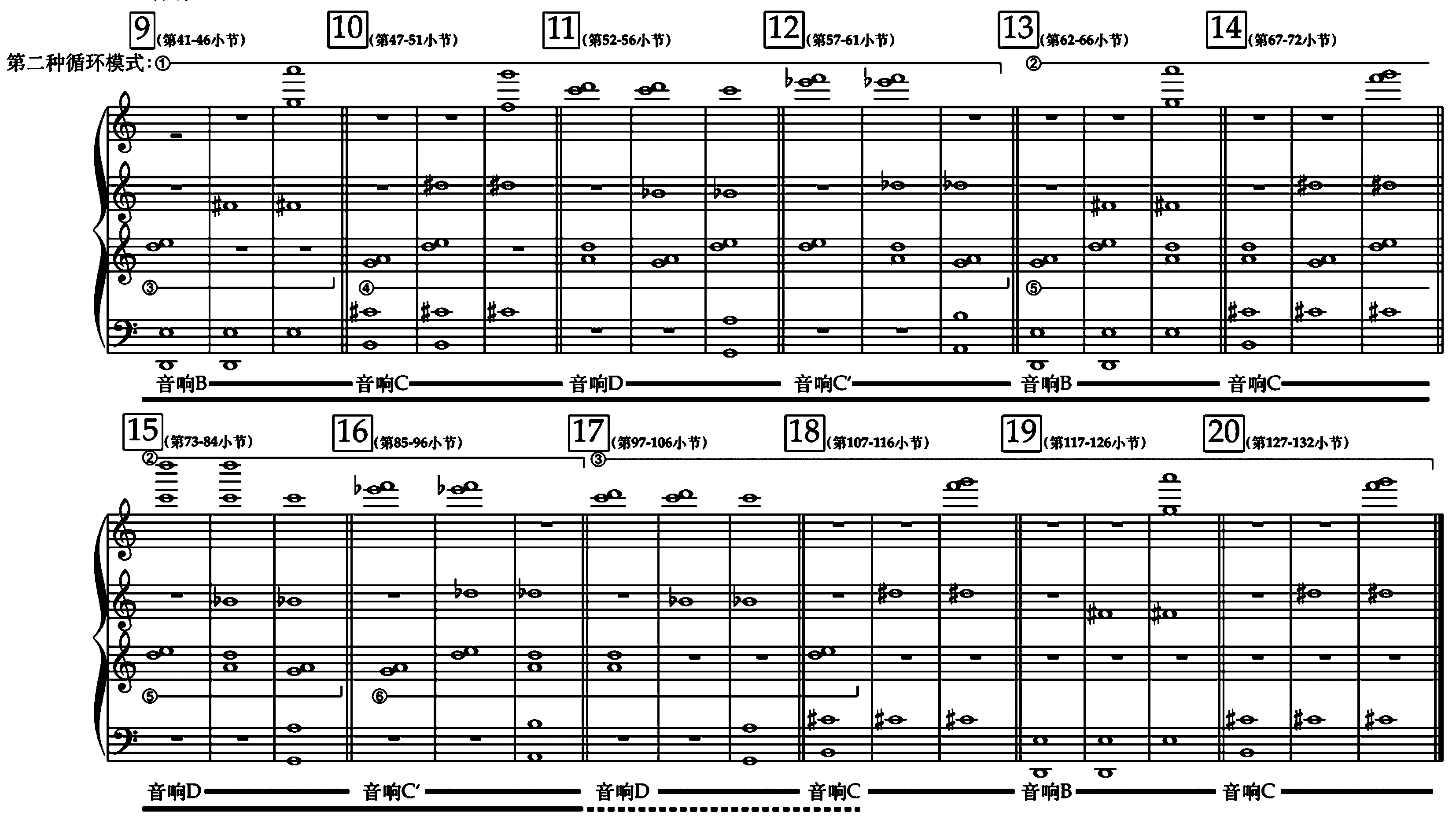

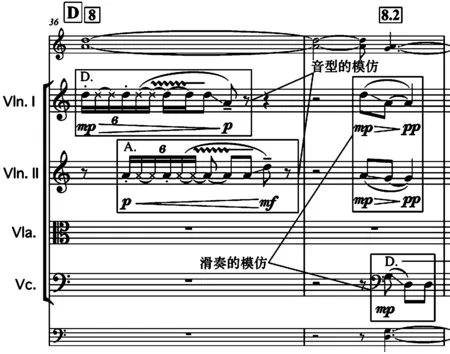

就整體和聲語言而言,《口弦》呈現出以五聲音階為核心的音高建構模式。全曲可分為20個等長的片段(見譜例1),片段內部的和聲音響以13個八分音符的均等時值變換兩次。因此,每個和聲結構又可進一步細分為三個部分。

譜例1.全曲的整體音高模式

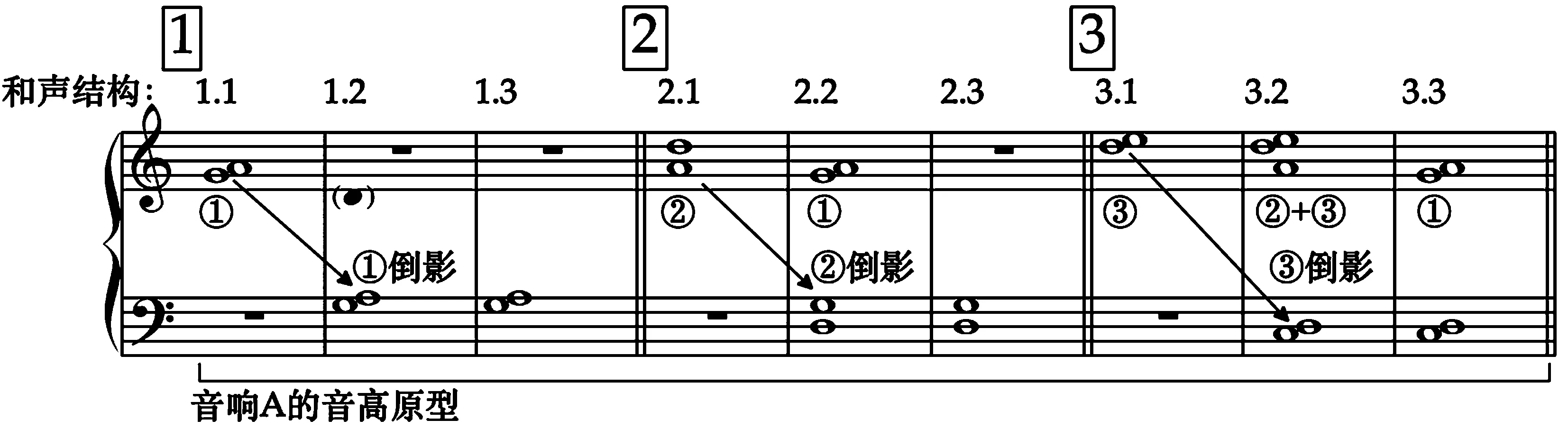

由譜例1可見,大二度、純四度音程構成了作品中前8個和聲結構的主要音高語匯。譜例2展示了音高模型的建構邏輯。和聲結構1(第1—5小節)以二度音程為核心素材。其中,1.1采用了二度音程g1-a1為音高材料;1.2以d1音為軸,將1.1的二度音程進行倒影,形成了低聲部的g-a;1.3是1.2的重復。和聲結構2(第6—10小節)采用與結構1相同的生成方式。2.1以四度音程a1-d2為音高材料,2.2將2.1的音程進行倒影形成低聲部的四度音程d-g,2.3將2.2的音程重復一次。結構3的生成方式同理。同時,結構2.2開始引入三音和弦,低聲部的四度音程d-g與高聲部來自1.1的二度音程材料①(g1-a1)相結合;在3.2中,低聲部的二度音程c-d與高聲部的三音組材料②+③(a1-d2-e2)形成四音和弦;在3.3中,低聲部的二度音程c-d與高聲部的材料①相結合。

譜例2.音響A的音高原型(結構1—3)

通過觀察,我們可以發現和聲結構1—8在設計和布局上的一些特征。首先是音高材料的循環性。由譜例1可知,作品開始處高聲部的音程材料按照一定的順序呈現,并具有循環性。譜例3顯示了高聲部在第一次循環中的完整形態:其以①、③、②(+③)→②、①、③→③、②、①進行輪轉,并以每三個和聲結構為一循環。該循環模式貫穿了結構1—16,充分展現了以二度、四度音程為基礎的音高材料在全曲音響中的核心地位。

譜例3.音響A的第一次循環(結構4—6)

第二是音高材料的位置固定性。觀察和聲結構1—8中的循環音程可知,以二度、四度為核心的音響始終都以固定位置、形態及音區呈現。由此,我們可以將前8個和聲結構的音響匯總起來,并得到譜例4中以五聲音階為建構基礎的音響A。該音響形成了全曲音高中的核心音響。

譜例4.以五聲音階為基礎的音響A

2.以三種五音列為延展的音高結構

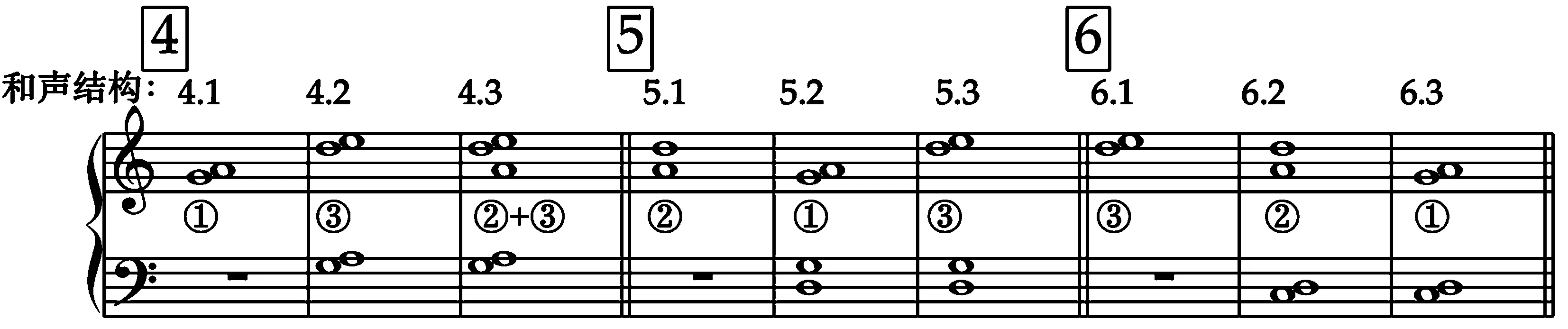

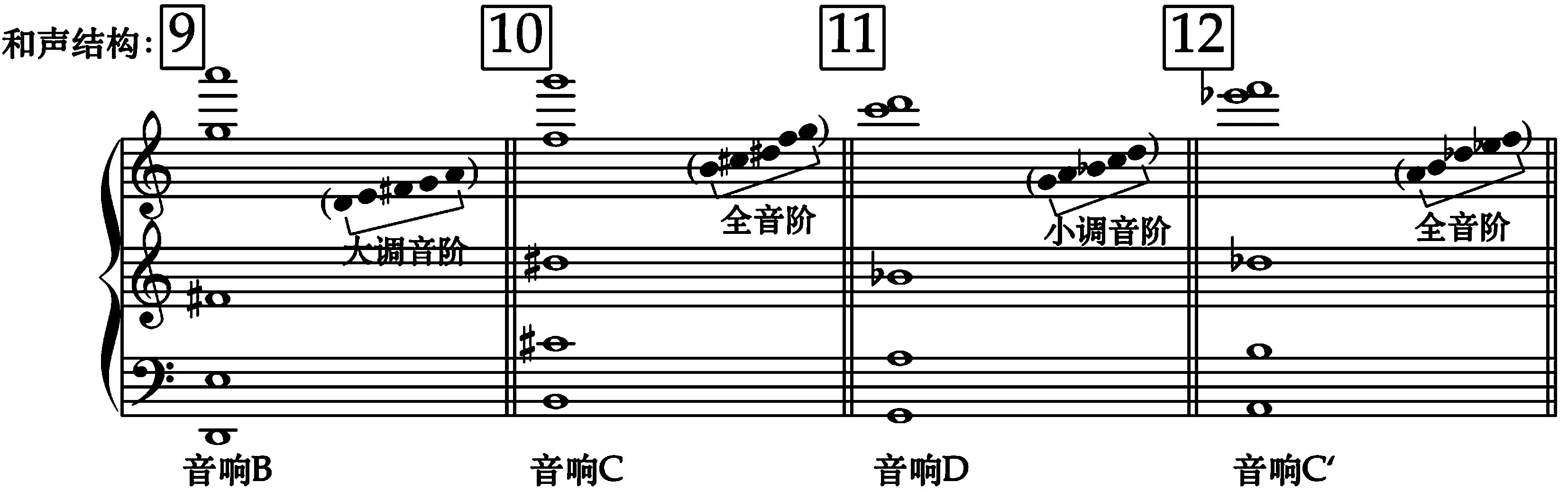

作為音高系統的發展,從結構9(第41—46小節)開始,作品引入了與先前音響形成鮮明對比的基于三種五音列的音響(見譜例5),其運用呈現出以下特征。首先,音響以每個和聲結構為單位進行變換。第二,每個結構中的五音和弦呈現出調式的差別。例如,將結構9的和弦音進行排列則形成了大調音階五音列,在結構10(第47—51小節)中為全音階,結構11(第52—56小節)為小調音階,結構12(第57—61小節)為全音階,是結構10音高的整體移位。與先前的五聲音階音響相比,這些五音和弦在音響上引入了更豐富的和聲效果和不和諧色彩,增強了音高的推動力。第三,就縱向排列而言,每個和弦音之間以相距九度的縱向排列為主,同時也在部分聲部中保留了二度的音程關系,如譜例5中結構10處的#d2-f2、結構11處的c3-d3,以及結構12處的be3-f3。九度為隔開一個八度的二度音程,這種開放排列的形式可以將作品的音區從先前四音和弦所在的固定、狹窄的音區分別向上和向下進行擴展,充分發揮出弦樂器的音區優勢與張力。

譜例5.以三種五音列為基礎的音響B、C、D

由此可見,全曲中存在兩種主要的和聲語言,即以五聲音階為核心的音響A和以三種五音列為延展的音響B、C、D。縱向上,音響A以二度和四度音程的單獨呈現與疊加為特征,音響B、C、D以九度和二度的排列為特征;橫向上,音響A體現為五聲調式風格,音響B、C、D為大調、全音階及小調五音列,是對由音響A向更復雜音高體系的發展與演進。

綜合該部分的分析,我們可以看到作曲家通過訴諸于傳統民族民間音樂中的多聲思維,從而找到了表現彝族口弦音樂的基本和聲語匯。同時,通過設置不同聲部的節奏、音色和演奏法等參數,作品圍繞這些和聲語言編織出了復雜的音樂織體。另一方面,從作品的和聲語言設計中可以看到作曲家尋求民族化與世界化音樂語言的結合。盡管來源于傳統音樂,但作品《口弦》卻顯示出中西音樂語言的融合。這具體體現在,作曲家避免采用半音化、序列化的音高建構模式,而是通過將傳統的五聲化音階與西方大小調音階、全音階相結合,從而形成與傳統民間音樂所不同的復合化、不和諧的“現代音響效果”,構架起連通彝族音樂與世界語言的橋梁。

二、對口弦琴演奏狀態的模擬

從口弦琴本身的發音方式和樂器特征上看,它的演奏是用手指輕輕撥動銅片或竹片發音的,這就使其聲音呈現出明顯的撥奏發音點和后續的持續振動聲。這種振動“是一種諧音豐富的合成振動,這些諧音的數量、振幅相對量是構成簧片特殊音品(即感覺到的‘嗡嗡’聲)的主要因素。”正是從這件樂器的發音方式出發,作曲家尋找到了最能夠表達其演奏效果的音樂材料組合形式——“模”。因此可以說,“模”代表了對口弦琴從發音→諧音振動→聲音消失的演奏過程的模擬。在以下分析中,筆者將重點解析“模”的原始形態,同時,也將對“模”的兩種變體,包括“模”的簡化和展開進行論述。

(一)“模”原型

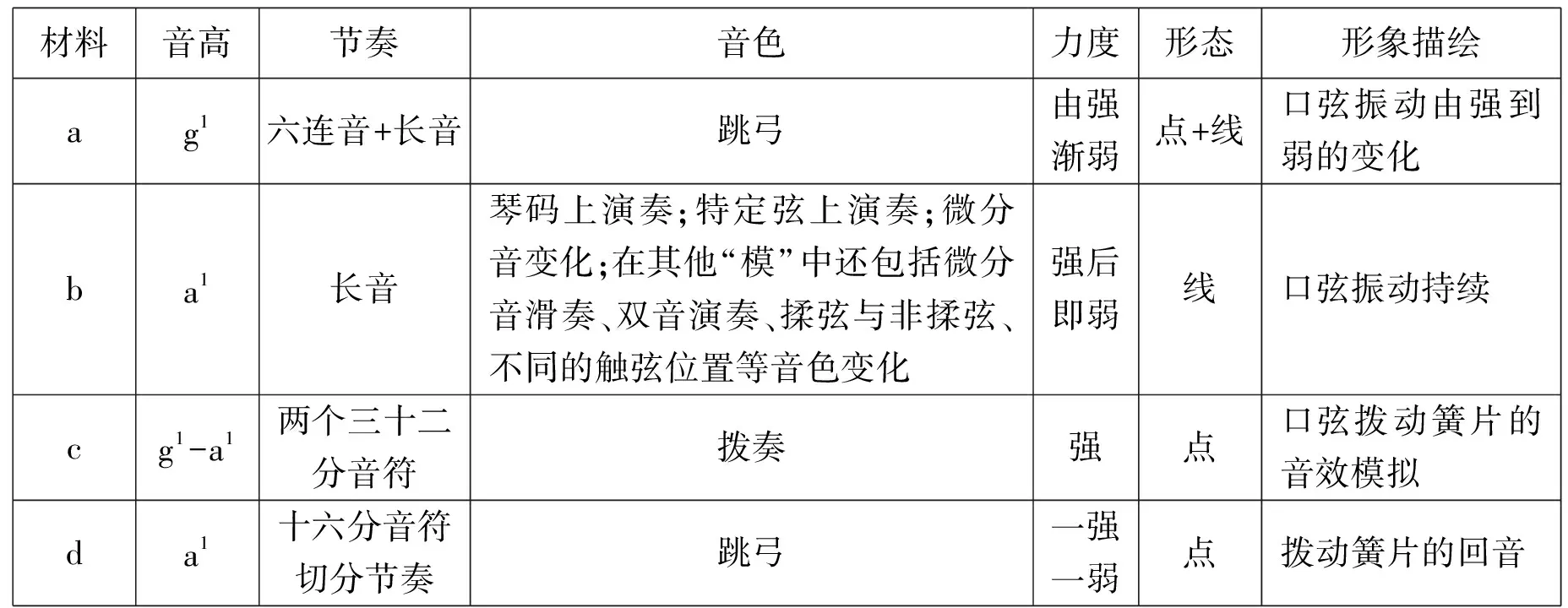

模①—模④呈現出口弦琴四次撥動簧片的發音狀態,并展現出“模”原型在作品中的基本建構模式(見表1,譜例6)。以譜例中的模①為例,其由四個在節奏、力度、演奏法和音色等參數都不相同的材料構成,呈現出明顯的“點”“線”結合模式。

表1.“模”原型中的四個材料及其形態描述

結合表1與譜例6可以觀察到“模”原型中的四種不同的材料。通過將“點”“線”形態縱橫疊置,它們將原本平面化的二度音程g1-a1變得更加縱深立體。“猶如一支指尖上跳動的舞蹈”,“模”展現出口弦在演奏時用手指撥動簧片所帶來的音色效果。

模②是模①的第一次循環,略帶有變化。其交換了模①中a材料與b材料的聲部位置,形成了由高至低為b’、a’、c、d的材料排列。同時,材料本身的形態也發生了變化,具體體現為a材料變為雙音并增加了同音連線與滑奏,形成短—長—短—長的六連音實際演奏效果;b材料為長音增加了滑奏因素。

譜例6.模①—模④的音高與形態

模③是模①的第二次循環,其在材料上進一步復雜化,如第二小提琴聲部將c材料的撥奏與b材料的長音橫向結合形成c+b的組合模式;同時,將模①中材料的縱向次序再次交換,形成b、c+b、a、d的排列。模④又對模③進行細微調整,將模③中第一小提琴的b材料變為c+a材料,并將中提琴的a材料進行裁剪,形成了c+a、c+b、a、d的材料排列。在音高上,結構2中的模③和模④都是對四度音程a1-d2的呈現,音域由結構1的二度音程g1-a1進一步向上拓寬,展現了簡單和聲語言背景上相對復雜的材料、形態設計和音程張力。

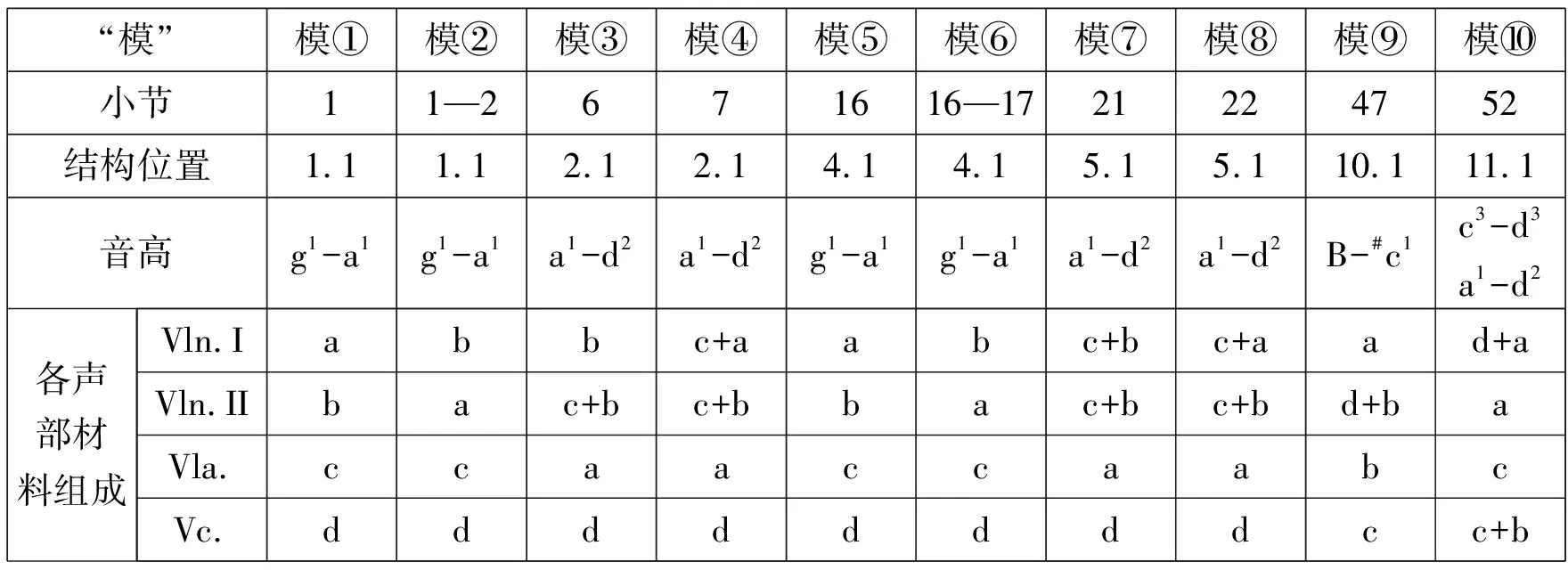

“模”在整部作品中循環出現,并構成了作品的主體形態語言。在表2中,筆者列舉了全曲中“模”原型及其循環所在的結構位置、音高及材料排列形態。

表2.“模”的各循環所在的位置、音高及材料組成

(二)“模”變體:簡化與展開

簡化與展開是作曲家對“模”進行變化的主要途徑和手段。首先,作品中可以見到多處對“模”進行簡化的片段。簡化的主要方式為對“模”四個材料中的其中一個或兩個進行省略。例如,在第11小節的結構3(第10—15小節)開始處(見譜例7),音樂保持了與基本“模”近似的整體音響效果,但在材料上對“模”原型進行了簡化,四個聲部從高到低分別為c+b、c+b、c、c(簡化為一個音),省略了a材料和d材料。在“模”的四個材料中,c材料最具動力化和敲擊效果,其在四個聲部同時出現,加上整體音高位于d2-e2,很容易產生一種手勢化的聽覺效果,同時也暗示了此處結構點的更新和轉折。

譜例7.“模”簡化

譜例8.“模”展開

第二,作曲家還通過對“模”進行展開從而為材料的發展提供動力。“模”展開的典型手法是將“模”的材料進行持續不間斷的重復。結構6(第26—30小節)體現了“模”的展開寫法。譜例8選取結構6.2開始的部分進行說明。其中,第一、第二小提琴持續的六連音音型是對“模”中a材料的延伸。6.2開始處僅有a材料和c材料的縱向疊加,是“模”形態的簡化。在第28小節中,中提琴和大提琴聲部分別被賦予了兩種音色:中提琴由撥奏的c材料與拉奏的d材料構成;大提琴以三十二分音符拉奏(c材料)與八分音符撥奏構成。二者相互呼應,形成了以二拍為循環的固定音型模式。音高上,兩個小提琴聲部演奏了較高的四度音程a1-d2,中提琴和大提琴聲部演奏了較低的二度音程c-d,其在材料和音高上都體現出明顯的分組模式。在去除b材料長音形態的基礎上,譜例8展示了對“模”形態進行簡化并發展的典型段落。

(三)“模”的織體形態

在作品中,“模”原型在簡化、展開等手法的發展基礎上形成了不同種類的織體形態,筆者將其分別總結為主調織體和模仿形態兩種類型進行論述。

1.主調織體。我國民間多聲部音樂中廣泛存在將主旋律與陪襯聲部結合發展的主調型織體。其中,主調織體的陪襯聲部又可分為和聲式、持續音和固定音型三種。《口弦》的“模”展開片段便顯示了這種類似民間多聲部主調織體的創作模式。例如,在結構6.2中,兩把小提琴聲部演奏的同音反復六連音可以被看作是該段落中的主旋律,中提琴、大提琴的節奏組合形成了以兩拍為一循環的固定音型伴奏聲部,使音樂在“模”的發展中具有了主調化的織體形態,呼應了傳統民間多聲部音樂中將主旋律與陪襯聲部結合發展的主調織體。

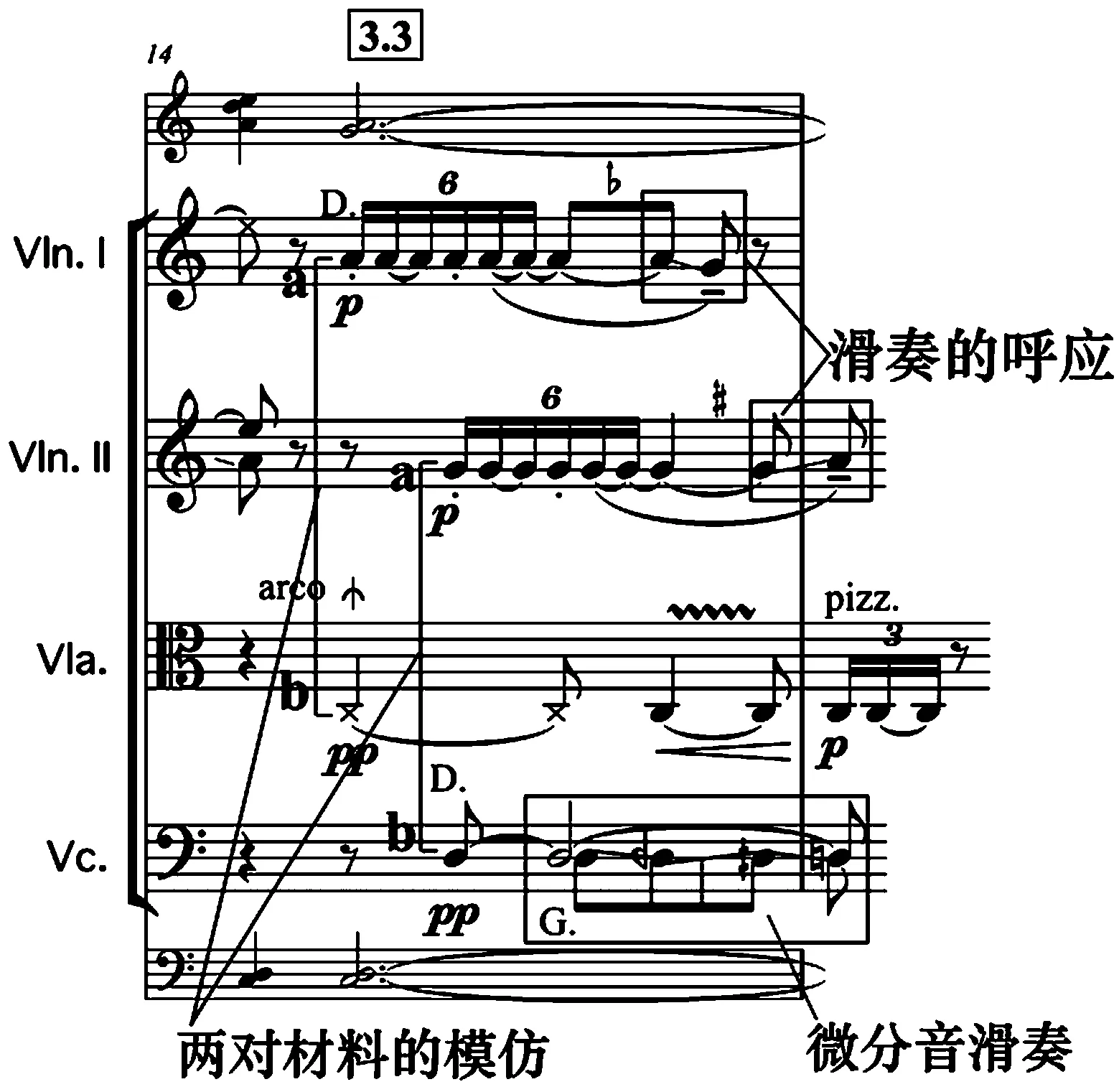

2.模仿形態。在涼山彝族文化中,口弦常被用做青年男女之間傳遞愛情信息的工具。在樹林里、小河邊或是幽靜的夜晚,總會傳來陣陣悅耳動聽的口弦聲,那是姑娘們用它來向情人表達愛意的聲音。在作品中的一些“模”簡化片段中,作曲家通過采用不同聲部的模仿手法,充分表達出青年男女之間一呼一應、一唱一和的傳情達意。在作品中,模仿通過與滑奏的音色技法相結合從而體現出不同聲部之間的呼應關系。滑奏(滑音)不僅是中國傳統民間音樂中具有特征性的音樂符號,也是中國當代音樂尋求民族化的音樂語言表達所不可或缺的技術手段。在作品中,滑奏主要分為自然音滑奏和微分音滑奏兩種類型,并以二度和四度為滑奏的主要音程距離。滑奏的音色很好地模仿了傳統多聲部民歌演唱中各聲部音高的交織與游離之感,賦予了弦樂器更加擬人聲化的形態。

與滑奏相結合的模仿手法存在于作品的多個段落中。譜例9顯示了兩對相互模仿的材料及其末尾的音高滑奏。第一小提琴與第二小提琴形成材料a的模仿關系,中提琴與大提琴的材料b分別與第一小提琴和第二小提琴形成對位,展現了兩對材料的疊加式模仿。a材料的末尾由第一小提琴聲部a1→g1與第二小提琴聲部g1→a1的滑奏構成,加上大提琴聲部建立在D音上的微分音滑奏,音樂展示出聲部間的相互呼應以及基于滑奏的音高運動。譜例10展現了更為清晰的音型模仿與滑奏模仿。兩把小提琴之間的材料模仿及二者與大提琴聲部之間緊密模仿的滑奏音色充分表達出彝族口弦余音裊裊的柔美音色。

譜例9.兩對“模”簡化形態的模仿

譜例10.滑奏與模仿相結合

綜上所述,通過在作品中建立“模”這種固定化的材料組合模式,音樂將既定的音高材料轉化為具體的音樂形象。同時,通過將“模”原型進行簡化和展開并賦予其多樣化的織體形態,作品顯示了“模”材料自身在發展中的靈活性與可塑性,并以此象征口弦琴淋漓細膩的古樸之聲。

三、對火把節樂舞場面的描繪

火把節是彝族人民的傳統民俗活動,其多在農歷六月二十四日前后舉行。清光緒三十二年《越(巂)廳全志》載:“每歲以六月二十四為過小年……夜燃炬跳舞,滿山星火,名‘火把會’。”學者楊曦帆也在專著《藏彝走廊的樂舞文化研究》中描述了他親身參加火把節的經歷:天色昏暗之際,漫山遍野便有無數火把在移動,蜿蜒曲折之景仿佛如流星在山澗游動。在作曲家楊曉忠看來,彝族火把節的歡慶場面構成了作品《口弦》塑造一種動態化、動力化音樂形象的靈感所在。

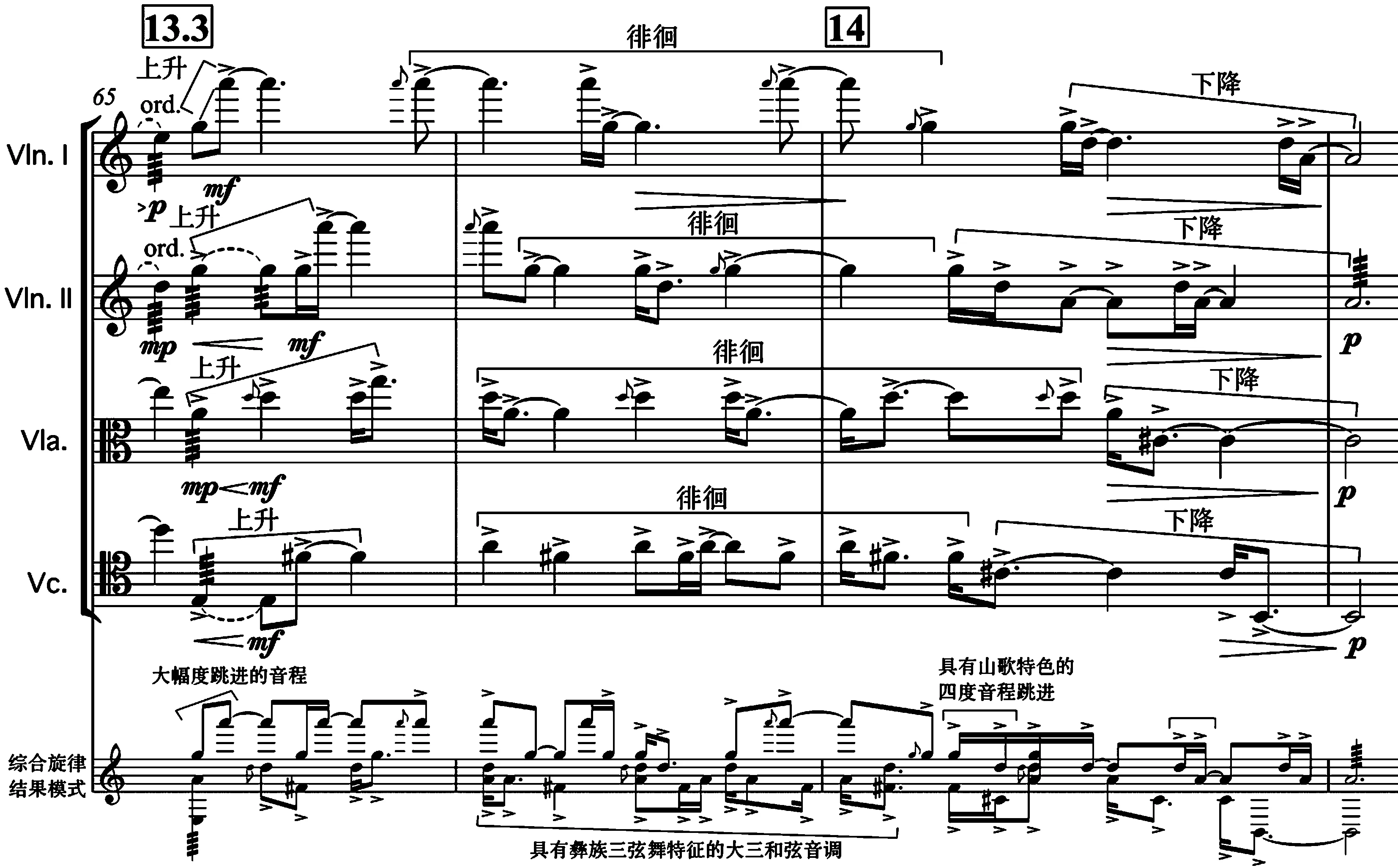

(一)對山歌與彝族三弦舞旋律素材的運用

在作品中,作曲家通過將山歌與彝族三弦舞旋律素材融合進多個聲部的對位織體中從而形成一種綜合的旋律結果模式。這種模式下的旋律呈現出大幅度的跳進和曲線式的運動,充分展現出彝族口弦、山歌粗獷的音色之美。

結構13.3—14.1位于全曲的黃金分割點位置,段落中的旋律以山歌式的大幅度跳進為主要音樂特征。山歌是我國傳統民族音樂體裁之一,通常具有節奏自由、常用散板、音域寬廣及曲調舒展高亢等特征。觀察譜例11中各聲部所形成的綜合旋律結果模式可知,片段中的旋律多采用九度、四度、六度等大幅度且頻繁的音程跳進,形成了音區、音色的強烈對比,充分體現了藏彝山區群山高低起伏的風貌和彝族山歌空曠高遠的特征。同時,在中提琴、大提琴所形成的旋律中,由五聲調式的宮—角—徵三音(D-#F-A)所構成的大三和弦成為旋律中的主要因素。大三和弦是彝族三弦舞“阿細跳月”所采用的核心音高結構。在彝族火把節中,人們會聚集在篝火旁彈月琴、吹口弦,并跳舞歡慶。通過采用“阿細跳月”的核心音高及旋律特征,作曲家在音響和情緒上將音樂與歡樂、熱情的傳統彝族歌舞形式聯系起來,由此描繪出彝族的火把節民俗與節慶場面,并展現出作曲家對彝族民間音樂的深厚了解與嫻熟運用。

譜例11.多聲部綜合旋律中的山歌與三弦舞素材(結構13.3—14.1)

此外,該片段中四個聲部的音高均呈現出具有方向性的運動模式。四件樂器在三個小節的音高運動中呈現出上升→徘徊→下降的總體方向設計。四個聲部節奏的交錯對位與音高的大幅運動、音響的漸進變化相結合,生動呈現出具有彝族風味的山歌與節慶場面。

(二)火把節行進與同音反復形態

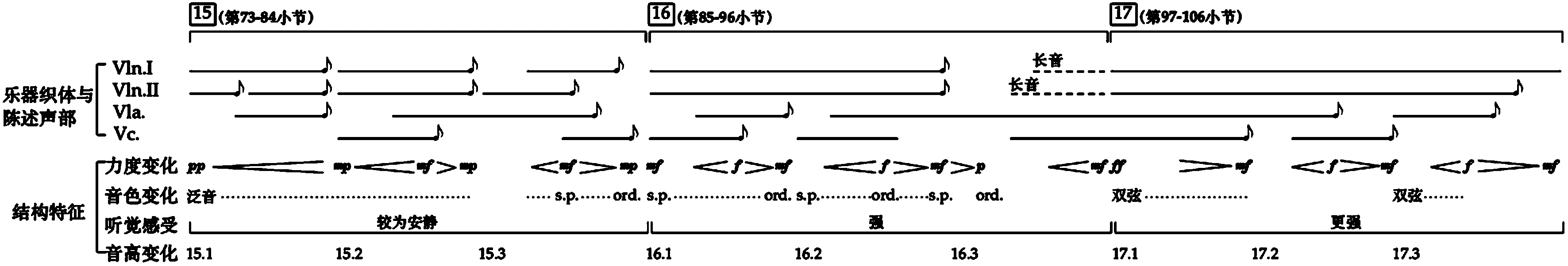

在《口弦》中,隨著音響的逐步染色和復雜化,作品最初在“模”形態中所建構的節奏、音色和演奏法組合模式的復雜性開始逐漸降低。“模”所代表的對口弦發音的微觀、細膩描繪逐漸被從結構15開始的同音重復形態所代替,轉而描繪口弦的動態化演奏模式。

在結構15—17中,通過營造各聲部同音反復織體的進入與退出,以及力度、音色、音高等多層次的變化,音樂描繪了火把節漫山遍野的點點火光。作曲家認為,看似單調的單音其實是生命力的象征,而對其的重復與循環則體現出生命的行進過程。從圖1中可以看到,就力度而言,結構15—17呈現出力度的曲折往復和逐漸上升的趨勢,在結構17處達到極強;音色上,由結構15開始處的弱奏泛音過渡到17的雙弦演奏;同時,整體音響也處于等時值變換的過程中。一系列參數和層次的設計都圍繞單一重復的同音織體展開,旨在描繪火把節熱鬧的行進場面。

圖1.結構15—17的火把節行進

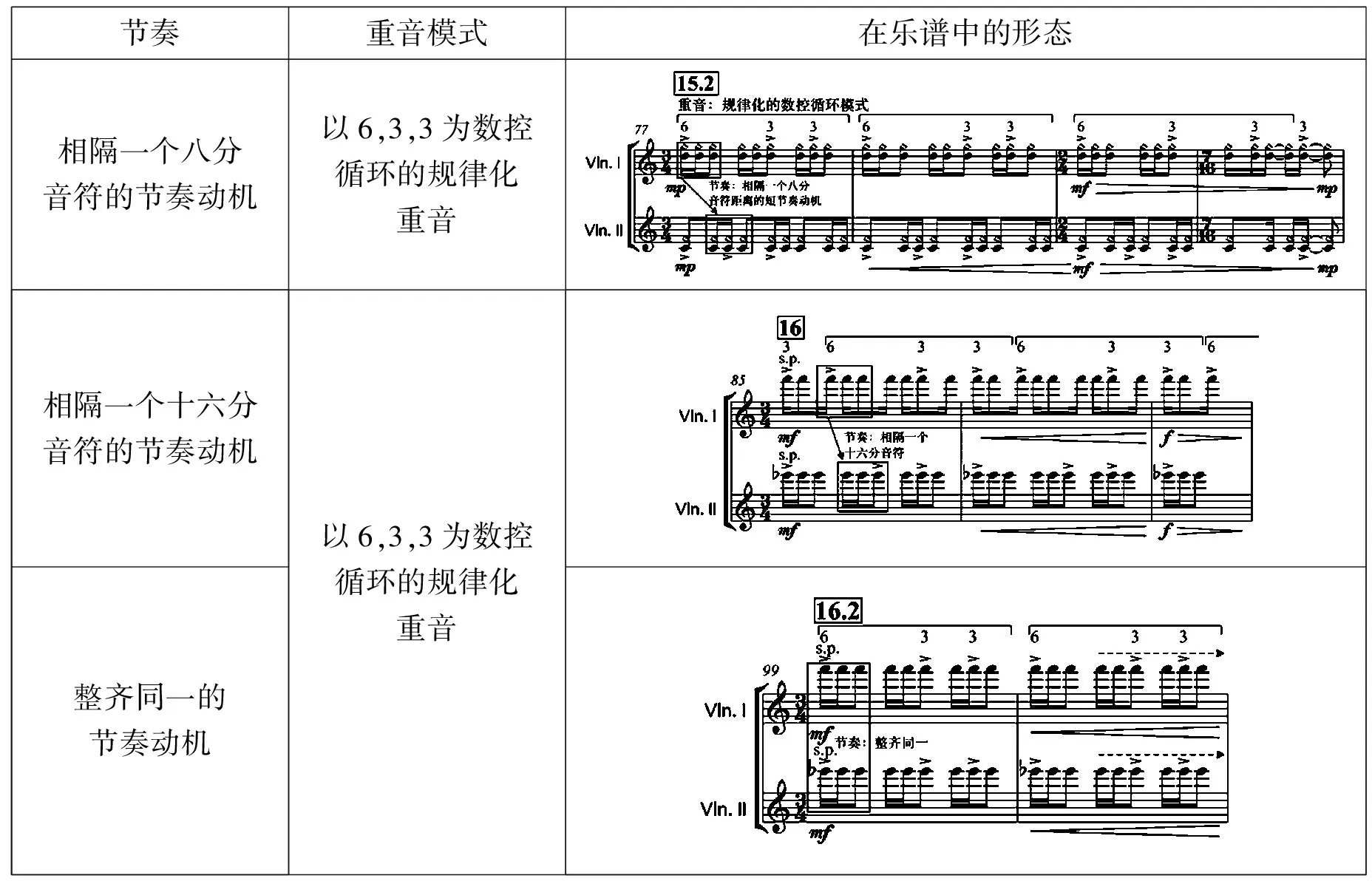

同時,在該段落中,音樂通過微觀的節奏變化與數控循環的重音營造出同音反復音樂織體的張力所在。在整個段落中,中提琴、大提琴聲部為始終同一的十六分音符節奏形態。第一小提琴和第二小提琴則為簡短的前十六分音符節奏型。但在不同的音樂段落中,兩個小提琴聲部的節奏呈現出差異化的對位模式(見表3)。例如,在結構15.2處,二者之間的距離為相隔一個八分音符的節奏動機;在結構16處,距離為相隔十六分音符;在結構16.2處,二者之間形成整齊統一的模式。由此可見,在這個速度相對較快的段落中,作曲家通過營造節奏動機之間微妙的差異從而達到了對統一化、機械化十六分音符節奏形態的細微變化。此外,該段落中的重音形態也是音樂發展的主要動力因素之一。從譜例中可見,整個段落都采用了以6,3,3為循環單位的數控循環重音模式。該循環模式使得以小節為基本循環單位的節拍模式讓位給了以重音為基本循環單位的節拍模式。

表3.結構15—17中差異化的節奏動機模式及數控循環的重音形態

綜上所述,粗獷的山野民歌、行進中的漫山星火、彝族人的“阿細跳月”等音樂形象成為了作曲家在描繪彝族火把節歌舞場面的不同畫面。作曲家通過將以“模”為主體的復雜音樂形態過渡到以同音反復為主體的動力化音樂形態從而展現出作品音樂形象的轉換。從對口弦琴演奏狀態的細膩模擬到對彝族火把節歌舞場面的描繪,伴隨音樂形象轉換的是材料形態與創作技術的轉換,構成了作品《口弦》基于音樂形象和民族風俗的整體音樂語言。

四、對復合式結構的宏觀布局

“音樂作品的結構是一個非常復雜的有機體,它一方面暗合了人的生命屬性,另一方面也凸現出結構元素相互間的邏輯關系。因此,音樂結構是一個立體化、多樣化,同時又具有多解性的藝術形態。”如果說作品《口弦》的音高、材料和音樂形象描繪都是基于傳統的民族音樂與風俗,那么,復合性結構便體現出作品中的當代音樂思維模式。“作為一種廣泛的顯性存在”的結構思維,復合性結構被作曲家有意識地運用在作品中從而實現結構上的創新。在作品《口弦》中可以看到基于音高、音區、材料和音樂形象各元素上的四種不同的結構劃分模式,展現出作曲家宏觀、巧妙的整體結構布局思維。

(一)音高的兩種循環模式與基于音高、音區的結構劃分

全曲以五聲音階為基礎的音響A和以三種五音列為基礎的音響B、C、D呈現出兩種層次的循環模式(見譜例1)。第一種循環模式為音響A的循環,其以每三個結構為一循環單位,且每次循環均有一定變化。第二種循環模式為音響B、C、D的循環。這三種音響從結構9處進入,按照每四個結構為一單位進行循環。由于基本循環單位長度的不同,兩種循環模式在重疊時呈現出錯位現象。錯位可以帶來基于偶然疊加所產生的不斷變換的音響效果,進一步豐富了作品和聲語言的色彩。

就音響的總體特征而言,全曲呈現出由音響A向音響B、C、D逐漸過渡的染色式漸變過程。因此,以音高元素為依據,全曲的20個和聲結構單位可以劃分為8+8+4的三部性結構(見表4)。第一部分為結構1—8,以單純的音響A為特征;第二部分為結構9—16,體現為AB、AC、AD、AC’的混合音響模式;第三部分為結構17—20,主要為音響B、C、D、C’的并置交替。

表4.《口弦》的音高、音區結構劃分

此外,以音區劃分為依據,全曲的結構呈現出明顯的二分性特征。第一部分將整體音區限制在音響A的固定音域范圍c-e2內;第二、三部分將音區向上方、下方的廣闊音域拓展,最低為大提琴的D音,最高為小提琴d4音,充分發揮了弦樂器在不同音區豐富的音樂表現力。

(二)基于材料與音樂形象的結構劃分

若以整首作品的材料設計作為劃分依據,全曲也呈現出三部性的材料結構(見表5)。其中,第一部分為結構1—8,是以“模”為主體的音樂形態。這個部分又可進一步劃分為三個細分結構:結構1—3展示了“模”原型及其循環,包括對“模”形態的簡化。結構4—6在音高與材料上對1—3進行了回溯與深化。結構6是“模”形態的進一步展開,形成了整片連續的“模”循環。結構7—8呈現出回落趨勢,將結構6建立的動態情緒逐漸恢復到舒緩、平靜的狀態。在材料上,第一部分呈現出整體封閉式的結構特征。

第二部分為結構9—14的段落,以“模”材料的碎片化寫法為特征。同樣,其也可細分為三個更小的段落。結構9—10將音樂的整體動力放緩,并在主要的長音形態中穿插了零星的“模”材料片段。結構11—12展現了對“模”的主要材料a的積累和聚集。結構13—14為全曲的第一個高潮段落,并在結構14.3處預示了結構15處開始出現的同音反復材料。因此,整個第二部分在材料上具有開放特征,與第三部分形成了無縫銜接。

第三部分是全曲的最后六個結構15—20,音樂的陳述采用同音反復材料的展開寫法,具有明顯的動力性,并可進一步細分為15—17與18—20兩個部分。結構15—17在四個聲部中都采用了同音反復的材料,描繪了彝族歌舞的熱烈場面,并通過音高、力度、音色變化和樂器數量的增減來表現音樂的結構張力;結構18在保留同音反復材料的基礎上顯示了對“模”中c材料的回溯;結構19—20呼應了結構13—14的音樂內容,形成了全曲中的第二個高潮段落,并在結構20結尾處下降和回落。

表5.《口弦》的材料、音樂形象結構劃分

此外,以音樂形象為劃分依據,全曲可以分為在形象上全然不同的兩個部分。第一部分為結構1—14,其主體形象為對口弦琴演奏狀態的模擬;第二部分為結構15—20,該段落去除了多元組合的“模”形態并轉而采用同音反復織體,營造出火把節游行中的漫山星火。

(三)多種結構劃分方式的融合

瓦列茲曾說:“受制于引力與斥力,(音樂)內在結構的基礎被擴展和分裂為在形狀、方向和速度不斷變化的聲音之不同形狀或組群。作品的形式就是這種相互作用的結果。就如同晶體的外在形式一樣,音樂形式的可能性亦是無限的。”綜合以上分析可見,作品《口弦》形成了以音高、音區、材料和音樂形象等四種元素為結構劃分方式的復合性結構特征(見圖2)。

圖2.《口弦》的四種結構劃分方式

從以上四種結構劃分模式中可以看到,結構1—8為前三種劃分模式所共享的第一部分,因此,在結構8結束處形成了結構點的同步。而在以音樂形象為依據的結構劃分中,“模”形態則成為了結構1—14的主體語言,因此,這一長段落中的音樂形象是連貫且不能被劃斷的。在隨后的段落中,材料結構和音樂形象結構在結構14末尾處產生了同步。由此可見,結構15在音樂的材料和形象上都產生了明顯的轉變。

同時,我們還可看到一些結構點的錯位現象。例如,針對結構9—20的音樂段落,以音高為依據的劃分與以材料為依據的劃分產生了結構點的錯位。就音高而言,其由結構9—16中音響AB、AC、AD、AC’的混合交替模式轉變為結構17—20中音響B、C、D的單純交替;相反,就材料、音樂形象而言,結構16與結構17之間是不可分割的連續同音反復。結構15開始形成同音反復形態的流動與發展,因此,材料與音樂形象結構可以在14與15之間劃斷;但在音高上,結構14與15正處于B、C、D三種音響交替循環模式的第一次循環中。

結構13.1及結構19.1的兩次最低音D(見譜例1、圖2)則預示了緊隨其后位于黃金分割點位置的13.2—14.1片段和19.2—20.1等兩處音高、音區的大幅度運動片段。在材料上,結構13.2—14.1靠近全曲的黃金分割點位置,其以在第三部分中提到的具有山歌、三弦舞風格的旋律為特征;而19.2—19.3則靠近全曲結尾處,這兩處片段在形態上都體現出大幅度的音高運動和強力度特征。因此在結構上,最低音D的出現能夠為音區、情緒的上升預留充足的空間,起到欲揚先抑的效果。

綜上所述,以音高、音區、材料及音樂形象為依據的結構劃分形成了多重的復合結構特征。宏觀的復合結構邏輯可以帶來各音樂元素相互牽制且緊密相連的結構形態,如作曲家在進行黃金分割點的布局時,不得不考慮音高、材料、音區等元素的推動作用。由此,復合性結構表明了一種觀照多重結構要素的思維模式,充分展現出該宏觀結構布局之下音樂的張力與多面性。

結 語

作為我國西南地區多元民族聚居地——藏彝走廊所孕育的音樂文化遺產,彝族口弦代表了古老而珍貴的音樂文化資源。隨著時代的變遷,作曲家們重回田野,對該地域的民族民間音樂素材進行整合、重塑,并以當代音樂語言的形式將其帶入世界舞臺,實現了創新化、多樣化的傳承模式。在近年來新創作的當代民族音樂作品中,《口弦》展示了作曲家楊曉忠對民族音樂、器樂的本質性思考,并將其融合在作品的音高、材料、音色、結構等諸多因素中,形成了《口弦》獨特的音樂語言和陳述方式。在當下,我們更應以動態的眼光看待民族音樂的傳承與發展。古老的音樂文化固然珍貴,但若不能以符合當代聽眾的審美模式來呈現和轉化,那么就只能成為博物館、紀錄片中的活化石。當代中國作曲家突破民間音樂口傳心授的固化模式,將其傳承擴大到更廣泛的群體中,展示了他們內心對民族身份的建構和理解,以及藏彝走廊這片廣袤土地所孕育的多元民族音樂文化那生生不息的發展潛力。