基于語篇的小學英語自然拼讀教學實踐

夏恩力

【摘 要】自然拼讀法在小學英語教學中占有一席之地。開展自然拼讀教學應以語篇教學理論為指導,通過定位教學目標,整合教學內容,優化教學方式,提升學生的自然拼讀能力。具體而言,教師應帶領學生實現“從掌握語言形式到形成語篇能力,從關注發音規律到兼顧語篇意義,從訓練單項技能到整體學習語篇”的跨越,讓學生在情境中實現高效學習。

【關鍵詞】小學英語;自然拼讀;語篇;情境

自然拼讀法(Phonics)自引入國內以來,就引發了廣泛的關注。《義務教育英語課程標準(2022年版)》對此進行了具體的闡述,指出學生應“感知字母在單詞中的發音及單詞的拼讀規則,并能借助拼讀規則拼讀單詞”。PEP《英語》三至五年級的教材中,每個單元均設置了以單詞拼讀為主要教學內容的語音教學板塊,推進了自然拼讀法在小學英語教學中的廣泛實施。

自然拼讀法強調建立字母與發音之間的對應關系,教師在課堂教學中容易出現以下問題:(1)教學中僅關注“見詞能讀,聽音能寫”的拼讀、拼寫能力,缺乏對意義理解情況和表達能力的關注,不利于語篇能力的培養;(2)學習材料單薄,學習內容大多為有相同或相近發音規律的詞匯集合,缺乏語篇支撐;(3)課堂中存在較多的孤立性語音訓練,學習活動以對語音規律的學習和對詞匯的記憶為主,缺乏在語境中的真實應用。如何解決這些問題,高效地開展小學英語自然拼讀教學?教師可以從以下幾個方面進行嘗試。

一、從掌握語言形式到形成語篇能力,定位教學目標

語篇能力具體表現為語言學習者把與主題相關的語言材料組織起來,構建形式上銜接、語義上連貫的語篇的能力。在基于語篇的自然拼讀教學中,教師不能讓學生僅停留于認讀字母、拼讀拼寫單詞的層面,還應幫助學生建立起語言形式與語篇意義之間的關聯,將拼讀與拼寫能力、閱讀與寫作能力進行鏈接,使學生形成相應的語音意識和拼讀能力,以及在語境中正確理解意義、得體表達意義的語篇能力。以PEP《英語》四年級下冊Unit 1 My school A Lets spell的教學為例,該板塊涉及字母組合er的發音及相關單詞的教學,筆者對本節課的教學目標定位如表1。

在定位本課教學目標時,筆者主要從以下幾方面進行思考,實現從語言形式到語篇意義的轉化,在鍛煉學生拼讀能力的過程中,培養學生的語篇能力。

(一)從聽見到聽懂,關注整體意義

在目標1中,學生需通過聽歌謠,提取歌謠中的重點詞匯。如果教師僅將目標定位為“提取含有er的詞匯”,學生在聽的過程中就僅會關注詞音,忽略詞義,學習效果就只能停留在“聽見(詞音)”上。當教師將目標定位為“找出歌謠中出現的人物或事物”時,學生的認知目標就從“聽見(詞音)”升級為“聽懂(詞義)”。當教師將目標定位為“給歌謠命名”時,學生的認知目標就從“聽懂詞義”升級為“聽懂歌謠意義”。由此,學生在聽的過程中既學習了字母組合er的發音,又關注到了相應詞匯的意義以及歌謠的整體意義。

(二)從讀出到讀懂,培養閱讀能力

達成“見詞能讀”這一拼讀能力是自然拼讀教學的關鍵目標之一。本課目標2“總結字母組合er在單詞結尾的發音規律”是目標3拼讀能力形成的基礎,而目標2、3的達成,又為目標5“正確朗讀歌謠”及目標6“正確朗讀故事”做好了準備。至此,教學目標都僅指向拼讀能力的培養。而目標6中“閱讀帶有字母組合er的相關故事,能讀懂故事大意”,則將教學目標升級到對閱讀能力的培養。學生在“能拼讀詞匯—能朗讀語篇—能閱讀語篇”這一能力進階的過程中完成了語言形式與語篇意義的整合。

(三)從拼寫到編寫,培養高階思維

能夠根據發音規律拼寫單詞,是體現學生編碼能力的重要指標,但如果將拼寫單詞作為體現學生編碼能力的唯一指標,教學目標的定位就會局限在對規律的識記和應用上,無法實現認知的升級。本課的目標4、5、7都涉及對寫的能力的培養。在目標4中,學生除了要根據圖意,按發音規律正確拼寫單詞外,還要改寫句子。而目標5、7中,學生需改編歌謠與故事。在此過程中,學生既要拼寫單詞,又要理解意義,還要模仿原語篇進行創編,其認知行為從識記升級為理解、應用、評價與創造,逐步向更高層次發展。

二、從關注發音規律到兼顧語篇意義,整合教學內容

在現行各版本的小學英語教材中,自然拼讀教學板塊的內容多為符合發音規律的同類單詞的集合,情境割裂,缺乏語篇的支撐。這就促使教師在教學時要兼顧詞匯的發音規律和語篇的整體意義,深入挖掘教材內容,對相關材料進行整合,結合學生的實際情況,對教學資源進行開發與重組。

(一)挖掘教材語篇,發揮教材價值

PEP教材中Lets spell板塊所呈現的教學內容大多為符合某種發音規律的單詞、句子以及與該單詞、句子相匹配的圖片。此外,在教材的配套音頻中還有符合發音規律、讀起來朗朗上口的小韻文,這些小韻文都是非常好的自然拼讀學習素材。但由于教材中沒有相應的文字材料,許多教師未能在教學中充分利用該資源。要提升教學實效性,教師應在進行自然拼讀教學前,深入了解教材,使教材中配套的韻文、音頻、動畫等不同模態的語篇真正起到強化語音規律、拓展詞匯、鏈接意義的作用。

(二)鏈接相關語篇,體現育人導向

除教材外,教師還可以尋找課外的自然拼讀素材。歌曲、動畫、電影等都是自然拼讀教學的語篇載體,可以成為教學的有效補充。選擇素材時,不僅要匹配發音規律,還要兼顧語篇意義,重點關注以下幾點:(1)語篇意義是否明確?部分自然拼讀素材僅關注詞匯的發音規律,語言生硬堆砌,語篇主題意義不明,不適合作為教學補充材料。(2)語篇意義是否符合學生的認知?大部分原版自然拼讀讀物是為以英語為母語的學習者設計的,不符合中國學生的實際情況,教師在整合教學內容時需尋找與學生語言能力和認知水平相匹配的語篇,便于學生理解。(3)語篇意義是否利于塑造學生正確的價值觀?部分讀物為滿足詞匯發音規律的一致性與故事的趣味性,會犧牲對語篇主題意義的追求,存在情節荒誕、內容低俗的情況,教師須以語篇的育人價值為導向,慎重篩選素材。

(三)開發合適語篇,培養遷移能力

在現有材料不能完全滿足學生的學習需求時,教師可以對相關材料進行整合、重組、改編等,開發適合學生的自然拼讀類語篇。在設計自然拼讀類語篇時,要兼顧語音規律與語篇意義,重點考慮以下兩個問題:(1)語篇內容與教學目標是否契合?開發的語篇應涵蓋符合本課發音規律的單詞,語篇中的單詞難度與數量應與學生的語言能力相匹配,滿足大部分學生拼讀詞匯、朗讀篇章、理解意義的需求。(2)語篇內容是否便于學生進行感知理解與遷移運用?教師在開發素材時,要使語篇內容符合學生的認知水平,貼近學生的生活,便于學生進行遷移應用。如教師可設計由多個相同句式構成的語篇,讓學生在理解語篇的過程中,掌握語篇結構,明確語篇意義。在輸出環節,學生可沿用原有的語篇結構或通過微調、替換符合發音規律的詞匯,生成新的語篇。

三、從訓練單項技能到整體學習語篇,優化教學方式

基于語篇的自然拼讀教學突破了常見的從單詞切入到讀詞匯找規律,再到按規律拼讀詞匯,最后按規律拼寫詞匯的切割式技能訓練模式。該教學以語篇為依托,將拼讀和拼寫等技能的訓練融入感知語篇、理解語篇與創編語篇的整合性學習過程。

(一)感知語篇:提煉與歸納

一般的自然拼讀教學強調對詞匯的拼寫與拼讀,教師往往會選擇詞匯、字母或字母組合作為拼讀教學的切入點。基于語篇的自然拼讀教學則以語篇為切入點。學生通過聽語篇,感知語篇的意義,提取語篇中的關鍵詞匯;通過觀察詞形,提煉本課的目標字母或字母組合;通過朗讀關鍵詞,建立詞形與發音之間的聯系,從而歸納出該字母或字母組合的發音規律。以PEP《英語》五年級下冊Unit 6 Work quietly! A Lets spell的教學為例,本課涉及含字母組合wh的單詞。

筆者先出示課件,課件呈現了一只貓。筆者提問:Whose cat is it? 并在黑板左側板書單詞whose,再用課件出示Sarah的頭像。學生馬上回答:Its Sarahs cat.圖片中的Sarah神情疑惑,筆者引導學生猜測Sarah為何看起來很困惑。

T: Sarah has got a cat. What happened to her cat? What will she ask?

S1: Whats my cat doing?

S2: Where is my cat?

S3: Why does my cat look so sad?

(筆者在學生回答時將上述疑問詞寫在黑板右側,引導學生聽音,找出Sarah的疑問。)

T: Now we are going to listen and find out Sarahs questions.

(播放教材配套小韻文的音頻,內容為:Where is my cat? Where is she? Who can find her? 1,2,3!What does she drink? What does she eat? Where is she hiding? Under my seat!)

T: So what is her question?

S1: Where is the cat?

T: Yeah! Sarah looks sad, because she...

Ss: Because she cant find her cat.

T: Sarah is worried about her cat. She asks lots of questions to herself. Now lets listen again and find her questions.

(筆者再次播放教材音頻。)

S1: Where is my cat?

S2: Who can find my cat?

S3: What does she drink?

S4: What does she eat?

(筆者分別將who和what寫在黑板的左右兩側,引導學生讀疑問詞并尋找規律。)

T: What can you find?

S1: They all have “wh”.

T: What is the pronunciation of “wh”? Do they have the same pronunciation?

S2: No, the words on the right pronounce /w/, the words on the left pronounce /h/.

(筆者引導學生再次讀詞who、whose。)

筆者在學生感知語篇之前,先創設了情境和驅動性問題。學生先猜測Sarah的疑問,再聽小韻文驗證猜想,并聚焦小韻文中的疑問詞。此時,筆者引出本節課的教學重點——字母組合wh,驅動性問題的答案包含符合wh發音規律的目標詞匯,便于學生初步感知知識。在學生回答后面的問題時,筆者在黑板的不同位置完成了板書,便于學生后續歸納總結發音規律。通過學習,學生了解了wh在不同單詞中的發音,歸納總結出wh在一般單詞中發/w/、在遇到o時發/h/的規律。詞匯的呈現伴隨著意義的追問,學生在感知語篇的過程中完成了對新知的理解和對發音規律的總結歸納。

(二)理解語篇:拼讀與閱讀

學生理解語篇的過程即為解碼文本的過程,在基于語篇的自然拼讀教學中,教師對學生解碼能力的訓練不能停留在脫離文本的詞匯拼讀訓練層面,還應以語篇為依托,幫助學生建立語音與語義之間的聯系,并連接拼讀活動與閱讀活動,助力學生解碼文本,幫助學生理解語篇意義。以PEP《英語》四年級下冊Unit 1 My school A Lets spell中字母組合er的教學為例,課堂教學如下。

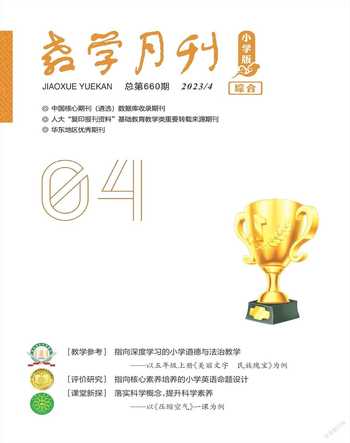

筆者出示繪本The Tiger and the Rooster,該繪本講述了一只老虎為了吃掉公雞,多次扮成公雞的樣子,最終卻被農夫趕走的故事。筆者將題目中的Rooster一詞蓋住,讓學生猜測故事內容。學生同桌討論,從學習單(如圖1)中含有er的詞匯中選擇合適的單詞,猜測故事題目。學生的猜測為:The Tiger and the Baker/Hunter/...

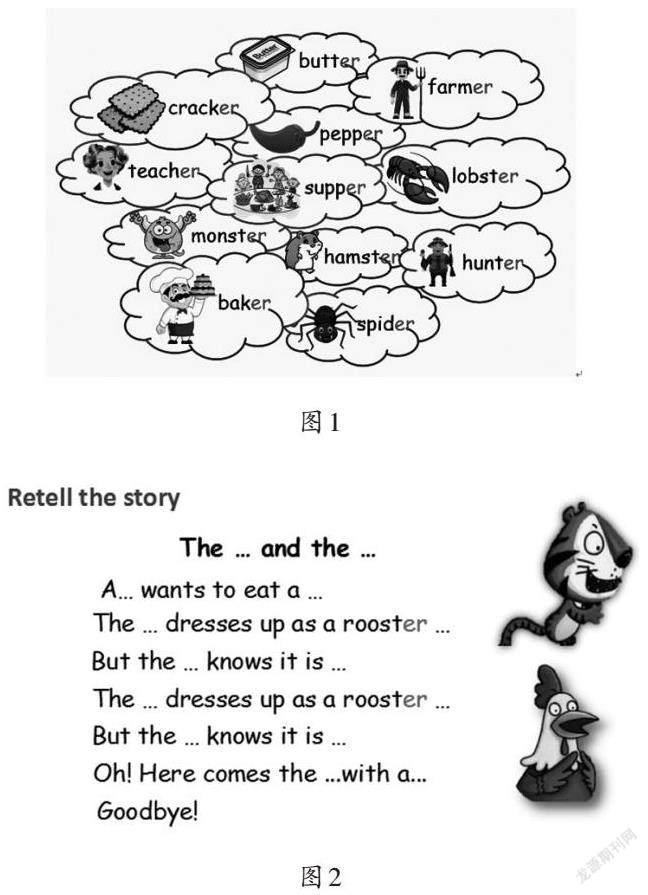

筆者出示繪本封面圖并提問:Whats the story about? 引導學生用含有er的單詞猜測故事情節。學生閱讀文本,得出結論:A tiger wants to eat the rooster. But a farmer comes with a hammer. So the tiger runs away. 接著,學生自由朗讀故事,而后再跟隨錄音朗讀故事。之后,筆者出示故事框架(如圖2),讓學生根據故事框架復述故事。

本環節以猜測繪本題目為任務,引導學生借助學習單拼讀相應的詞匯并進行猜測。帶有圖片的學習單便于學生建立單詞音、形、義之間的聯系。學生帶著問題“Whats the story about?”閱讀繪本,從拼讀活動過渡到閱讀活動,在朗讀繪本的過程中掌握了語音和語義。本環節按拼讀、閱讀、朗讀、復述的順序進行,既降低了閱讀難度,又保留了故事的懸念。依據語篇框架進行復述的任務,既能考驗學生對語音的掌握程度和對語義的理解程度,又能為下一環節的語篇創編打下基礎。

(三)創編語篇:拼寫與創作

在基于語篇的自然拼讀教學中,對學生解碼能力的訓練不能完全依賴“聽詞能寫”的單詞拼寫活動,而應從語篇出發,連接上一環節的閱讀活動,引導學生開展改編、續寫、仿寫等語篇創編活動,完成從拼讀到閱讀、從閱讀到寫作的過渡,使學習效率最大化。以PEP《英語》五年級下冊Unit 6 Work quietly! A Lets spell一課為例,本課的教學內容為字母組合wh。在拼讀與閱讀環節,筆者帶領學生學習了繪本故事Whistle for Whale,教學過程如下。

筆者出示課件(如圖3),呈現不完整的標題以及之前所學的含有wh的詞匯,引導學生為將要集體創編的新繪本想一個題目,之后全班同學一起編寫故事。學生設想的題目是“Whistle for Whistle”。

接著,筆者出示故事框架(如圖4),再將學生提供的答案寫進故事框架中,現場生成一個新故事,并讓學生讀一讀全班創編的新故事。學生創編的故事為Whistle for Whistle。內容為:William whistles in the morning. Why do you whistle? I whistle for my Whistle. What? Whistle? Where is your Whistle? William whistles and whistles. A cat runs over. Look! This is my Whistle! 筆者引導學生根據自己的實際水平,選擇不同難度的任務,編寫新故事。

創編故事這一任務難度較大,筆者通過學習單、板書、課件等提供相關詞匯,便于學生在創編語篇時提取使用。在實施教學時,筆者進行了難度分解,根據不同學生的發言,在學習單的模板上寫下故事,為學生后續自行編寫故事提供示范。學生可根據自己的實際情況選擇難度不同的創編任務,每個學生都能獲得進步。

自然拼讀教學是小學英語教學中不可或缺的部分。實踐證明,以情境為依托,在語篇意義的引領下開展自然拼讀教學,能幫助學生掌握并運用發音規律,形成語音意識,提升閱讀與寫作能力。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]MC CARTHY M,CARTER R. Language as discourse:perspectives for language teaching[M]. London:Longman,1994.

[3]王薔.連接拼讀、閱讀與寫作教學:均衡的英語讀寫素養發展模式探析[J].英語學習,2021(6).

(浙江省杭州福山外國語小學)