我國不動產法定公證制度的重新審視與規則構建

廖永安 蔣龍威

[摘 要]長期以來,不動產法定公證制度在我國一直處于缺位狀態。在地方性法規中,關于不動產強制性公證的規定數量同樣在逐漸減少。與此同時,司法實踐呈現出對公證前置取態不一的態勢。立法上的銜接障礙、對干預契約自由的質疑、交易成本的增加等是我國不動產法定公證制度缺位的主要原因。然而,對國家利益的保護、對政府“放管服”改革的因應、公證公信力與登記公示效力的內在契合等是不動產法定公證制度所具有的獨特價值,亦是目前推動構建該制度的重要動力。在新時代,把非訴訟糾紛解決機制挺在前面、打造共建共治共享的社會治理格局是不動產法定公證制度構建的基本遵循。在制度的規則設計上,適用范圍宜以實踐中長期存在的不動產強制性公證規定為基礎來進行劃定,具體可以包括涉及外國和我國港澳臺地區的房產所有權變更、房屋的贈與以及國有土地使用權的轉讓與抵押。此外,實行自愿公證與法定公證收費的二元化、建立公證與登記的銜接機制、在公證中探索發展不動產登記代理業務同樣是題中應有之義。

[關鍵詞]不動產;法定公證;強制性公證;共建共治共享;非訴訟糾紛解決機制

[中圖分類號] D925.1 [文獻標識碼] A

一、引言

縱觀世界各國的公證立法,尤以拉丁公證國家為典型,法定公證制度通常為其重要的組成部分。而在法定公證制度中,不動產物權變動以其類型之繁多、占有關系之復雜、牽涉利益范圍之廣泛而被普適性作為適用對象。[1]然而,同樣作為拉丁公證譜系國家,我國的不動產法定公證制度卻長期處于缺位狀態。盡管在2007年《物權法》頒布前,我國學界對《物權法》中是否應當規定法定公證制度進行了一場廣泛的討論,并且多數學者認為應當將部分不動產物權變動行為納入法定公證的范疇。[2]但是,最終頒布的《物權法》并未有涉及公證的規定。盡管不動產法定公證制度長期處于缺位狀態,但是有關不動產強制性公證的規則在實踐中卻曾普遍存在,[3]如1991年公布的《司法部、建設部關于房產登記管理中加強公證的聯合通知》(以下簡稱《聯合通知》)。[4]雖然就效力層級而言,該文件難以望法律之項背,但是在實踐中卻也留下了預防糾紛并為不動產物權變動保駕護航的印記,而這本是不動產法定公證制度所應發揮之功效。與不動產法定公證制度的缺失相伴而來的是近年來我國涉不動產糾紛案件數量井噴式增長,這一現象自2016年《聯合通知》被廢止以來尤為明顯。通過中國裁判文書網檢索案例可以發現,我國法院2016年共審理涉不動產的案件數量為105492件,然而,爾后僅一年時間,案件數量便增長近一倍,達到了186878件。更為夸張的是,2020年審理的案件數量已經增長至376824件,與2016年相比,案件增長率竟高達257.2%,而在同一時間段內,我國整體的案件增長率卻僅為41.5%。[5]

面對社會轉型期糾紛數量的急遽增長,習近平總書記在中央全面依法治國工作會議上指出,要完善預防性法律制度。然而,透過糾紛數量這塊“投影布”,映射出了在不動產領域國家制度未臻完善與治理能力趨于弱化的圖景。故而,不動產法定公證制度的缺失所造成的絕不僅僅是公證喪失改造與重塑不動產登記環境的機會,更為嚴重的是,會導致社會秩序紊亂,阻礙國家治理能力提升。基于此,本文從不動產法定公證制度的現狀出發,剖析其面臨的現實困境,澄清其存在的理論誤區,重構其發展路徑,以期充分發揮公證作為重要預防性法律制度的價值。

二、不動產法定公證制度的現狀檢視

(一)立法導向:相關規定的日趨消弭

1.不動產法定公證制度長期缺位

根據我國《公證法》第11條和第38條可知,法定公證是指對于法律、行政法規規定應當公證的事項,有關自然人、法人或者其他組織依法向公證機構申請辦理的公證。此外,在向全國人大常委會提交的審議報告中也曾明確將法律中規定的“應當公證”認定為“法定公證”。[6]故我國的法定公證事項應當只能由法律進行規定。而縱觀法律的規定可以發現,即使法定公證曾經存在,但是相關規定也很快便“消亡”。[7]與涉外收養等事項不同的是,不動產物權變動從未被納入法定公證的范疇。盡管在《物權法》頒布前,《聯合通知》已施行長達14年之久,其中繼承房產辦理繼承權公證、贈與房產辦理贈與公證更是成為實踐共識,但是《物權法》及近年頒布的《民法典》卻未提及該制度。因此,不動產法定公證制度在我國長期以來處于缺位狀態。

2.地方性法規中不動產強制性公證規定逐漸減少

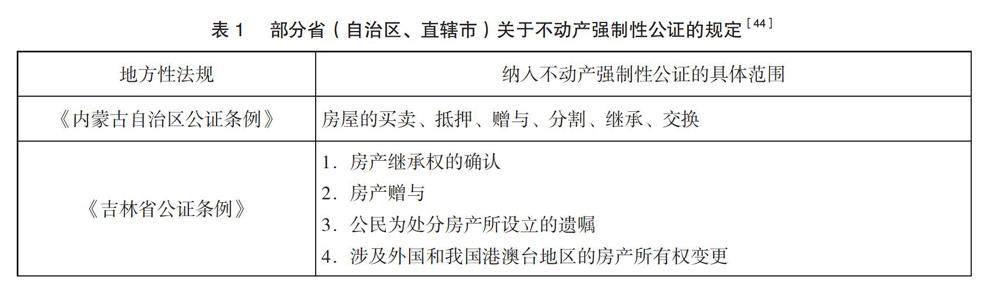

20世紀90年代以來,地方性法規中的不動產強制性公證規定普遍存在。以省級行政單位為例,共有20個省、自治區及直轄市的公證條例或公證規定存在或曾存在關于不動產強制性公證的規定。如《黑龍江省公證條例》規定,城鎮私有房屋的贈與、繼承、分割應當辦理公證。但隨著社會的發展,地方性法規中不動產強制性公證規定的數量呈現逐漸減少的趨勢,如2000年頒布的《內蒙古自治區公證條例》曾規定房屋的買賣、抵押、贈與、分割、繼承、交換應當由當事人向公證機構申請辦理公證,但2022年修訂《內蒙古自治區公證條例》時該項規定已被刪除。據統計,目前僅《山西省公證規定》與《黑龍江省公證規定》兩部省級行政單位的公證規定尚存在涉及不動產強制性公證的內容。在不動產交易日趨紛繁復雜、公證制度漸臻完備的情況下,不動產強制性公證反而漸失立足之處。

從圖1不難發現,1993年后,涉及不動產強制性公證的地方性法規數量開始大幅上升,而這一變化的出現應該說與《天津市公證若干規定》的發布不無關系。在《天津市公證若干規定》發布后不久,司法部隨即下發了《關于轉發〈天津市公證若干規定〉的通知》,其中明確要求各省、自治區、直轄市司法廳(局)予以參照。以此為肇始,各地司法行政機構紛紛效仿。[8]此外,觀察圖1還可以發現,以2006年、2007年為時間節點,開始呈現與此前完全相悖的下降趨勢。這一情況的出現可以歸因于以下兩點:其一,2005年頒布、2006年實施的《公證法》使部分學者以其第11條為理據,認為帶有強制性質的公證規定只能由法律、行政法規來創設,其他規范無權對之進行規定,[9]更有學者指出,我國各省(自治區、直轄市)通過地方性法規所確立的強制性公證規定從2006年起就不再具有效力了;[10]其二,2007年施行的《物權法》中法定公證條款的闕如,引發了茲后廢止公證條例、刪除不動產強制性公證規定的浪潮。

(二)司法旋律:對公證前置的取態不一

為檢視法院對不動產登記中公證前置之態度,本文選取了行政訴訟中不履行法定職責這一案由為視角,通過法信數據庫和中國裁判文書網以公證、登記為關鍵詞進行檢索,在排除無關案件與重復案件后,共有27件案件可作為有效分析樣本。[11]在這27件案件中,法院對不動產登記中公證前置持贊同態度的有10件,如靳傳文與合肥市房地產管理局不履行法定職責一案,[12]以及趙芙蓉與天津市紅橋區房產總公司不履行法定職責一案。[13]而持反對態度的則有14件,如金桂芳與紹興市住房和城鄉建設局不履行法定職責一案,[14]以及汪仁懷與句容市人民政府不履行法定職責一案。[15]此外,有3件案件回避了不動產登記中公證前置的問題,未表明對此持何種態度。由此可見,我國法院對不動產登記中公證前置的態度不一。

通過對持反對態度案件的進一步梳理可以發現,其理由主要集中于以下三個方面。其一,《行政訴訟法》規定人民法院審理行政案件的依據為法律、行政法規及地方性法規,而《聯合通知》不屬于上述類別之一,故不能對其中要求公證前置的規定予以適用。持此種觀點的案件共有7件,占據了多數,如周秀琴、周雪芹等與金鄉縣房產管理局不履行法定職責一案。[16]其二,法律、行政法規中并未有不動產登記公證前置的規定,因此行政機關不能在這之外創設新的權力來限制或剝奪行政相對人的合法權利。持該觀點的案件如于凱因認為齊齊哈爾市房產管理局不履行房屋變更登記職責一案。[17]其三,《房屋登記辦法》中并無公證前置的規定,持這一觀點的案件如李慶、李衡亮訴衡南縣住房和城鄉建設局不履行法定職責一案。[18]

需要指出的是,在反對不動產登記公證前置的案件中,還包括《中華人民共和國最高人民法院公報》刊登的案例,如陳愛華訴南京市江寧區住建局不履行房屋登記法定職責一案。[19]由于《中華人民共和國最高人民法院公報》案例具有超越個案之影響,故而可以預見,就司法維度而言,若無不動產法定公證制度,法院對不動產登記中公證前置的認可度無疑會大打折扣。

三、不動產法定公證制度長期缺位的成因探析

(一)立法的二元性引發其銜接障礙

我國的公證立法由兩部分構成,一是關于公證機構的組織法與公證程序法(以下簡稱“組織、程序法”),二是關于公證機構的活動法(以下簡稱“活動法”),前者體現為我國的《公證法》,后者則體現為《民法典》《公司法》等法律中關于公證運用的規定。[20]前述所稱即為公證立法的二元性。以我國公證制度之流變為視域不難發現,活動法常常落后于組織、程序法。我國公證制度恢復以來,最早的組織、程序法為1982年頒布的《公證暫行條例》,而此時的活動法僅為同年頒布的《民事訴訟法(試行)》,[21]隨著社會的發展,組織、程序法漸趨完善,至2005年《公證法》的頒布,已形成一個較為完備的體系。反觀活動法,雖然也曾受到重視,然而從長期的視角觀之,二者卻處于迥異的兩條軌道當中。[22]究其原委,可以歸因于公證立法的二元性引發了二者之間的不均衡發展,最后便演變為如今的銜接障礙。

以《民法典》的立法過程為例。無論是最終頒布的《民法典》還是此前有關學者起草的草案,都未見到不動產法定公證制度的身影。如在梁慧星教授主編的《中國民法典草案建議稿》中,共計有1924個條文,但涉及公證的僅10條,其中法定公證的范圍僅包括企業擔保的設定行為,不包括不動產領域。[23]再如王利明教授主編的《中國民法典草案建議稿及說明》,全文共2056條,其中僅8條涉及公證,法定公證的范圍除遺囑管理人的遺囑清冊外,還包括當事人設定浮動抵押權的合同,但同樣不包括不動產領域。[24]由此觀之,不動產法定公證制度并未得到民法領域學者的重視,而這也正是公證立法二元性所引發銜接障礙中的一個縮影。

(二)不當干預公民契約自由的質疑長期存在

契約自由原則萌生于古希臘亞里士多德和斯多葛學派的自然法思想,發展至今,其內涵可概括為締約的自由、選擇相對人的自由、契約內容的自由、契約形式的自由等方面。[25]可見,不動產法定公證制度將公證作為交易雙方所達成契約生效的條件,侵犯了公民契約形式的自由。然而,對契約自由的干預并非被絕對禁止,當公民之間的契約涉及國家利益、社會公共利益時,國家便需對之進行限制。實際上,契約自由原則的發展同樣也經歷了從絕對化向相對化的轉變。在自由資本主義時期,人的意志得到絕對的尊重,“人們可以依其自身法則去創設自己的權利、義務”。[26]但是,當完全競爭的市場經濟“失靈”時,國家便不能任由市場主體以契約自由原則作為其“擋箭牌”而對涉及國家利益、社會公共利益的契約行為“坐以待斃”,如現代各國的合同法中,幾乎均確立了公序良俗、誠實信用原則,若當事人之間的合同有違這兩個原則,則會被認定為無效。基于此,在一定情況下對公民之間的契約自由進行一些限制尤有必要。

然而,這種限制的邊界卻并非總是涇渭分明。換言之,國家公權介入個人私權的時機往往難以把握。若將公權與私權的范圍比作以立法權、行政權和司法權為中心的“場域”,則該“三權”因與公權聯系最為緊密而處于最內側的同心圓上,從該同心圓向外延申,隨著與“三權”聯系越來越弱而逐漸轉為公民私權范圍。而兩者的交界點處于何處,往往取決于社會的發展情況,如在不動產交易尚不頻繁時,未有造成市場失靈之風險,公權便可以無須擴張以對之進行干預。故而,過往對不當干預公民契約自由的質疑使不動產法定公證制度的構建難竟全功。

(三)增加交易成本侵犯公民私益

交易成本的增加體現為以下兩個方面:公證費用的支出與核查成本的增加。前者是指當事人除繳納不動產登記費用外仍需額外支付一筆公證費用,后者是指對當事人不動產交易情況的核查除登記部門的審查外還需增加公證機構的審查。盡管核查成本的增加部分由公證機構負擔,但是該成本的負擔是以當事人繳納公證費用為代價,其實質仍屬于對公民私益的侵犯。此外,反對不動產法定公證制度的學者還認為這一制度將導致公證行業對不動產領域的壟斷,以至于其他中介機構無從涉足,并在沒有市場競爭的情況下導致公證作用“質次價高”的情況出現。[27]故由此來看,公民支付了相應的公證費用卻難以獲得與之相匹配的服務,這是對其私益的進一步破壞。雖然不動產交易是否安全事關國家利益、社會公共利益,并由此給予了公權介入公民契約自由的可能性,但是以侵犯公民私益為代價終究難以符合我國“以人民為中心”的理念導向,且現今公民個人權利意識的勃興也為該制度的構建加大了阻力。

(四)公證參與不動產物權變動歷史傳統的缺失

縱觀各國法定公證制度的發展脈絡可以發現,幾乎每個國家均自公證制度建立起便存在參與不動產物權變動的規定。如日本的公證制度更是直接源于對土地自由交易的干預。此外,在德國、瑞士等國家,雖不像日本般重視公證在不動產物權變動中的作用,但在公證制度的發展過程中,不動產法定公證也始終占據十分重要之地位。與世界各國的不動產法定公證制度形成鮮明對比的是,我國的公證制度長期以來缺乏參與不動產物權變動的傳統。其具體緣由可以從我國公證制度建構的歷史環境中得以管窺:我國公證制度肇始于計劃經濟時代,其時不動產買賣等重大事務是在國家計劃內流轉,故法定公證無存在之必要。[28]故而,我國公證制度自然不會存在參與不動產物權變動之傳統。然而,令人感到吊詭的是,在向市場經濟體制轉型的過程中,這么多年來我國仍未對不動產交易等重大事項施行法定公證。因此,建構一套與中國特色社會主義市場經濟體制相適應的公證制度應當是未來公證改革的方向之一。

四、不動產法定公證制度引入的多維證立

(一)基于國家利益保護的有限干預

在現行不動產登記實行國家賠償的背景下,登記人員怠于履行職責并導致登記錯誤的情況時有發生。而國家賠償的金額往往十分巨大,如原深圳規劃國土局曾因登記錯誤而被廣東省高級人民法院判決賠償870萬元,這也創下了當時國家賠償的最高歷史紀錄,且賠償的確認經過了長達6年的訴訟。[29]昂貴的賠償金額與長期處于懸置狀態的法律關系無疑會對社會秩序之穩定造成強烈沖擊,而依靠訴訟手段解決不動產糾紛,除需要國家司法資源的投入外,還需要當事人在時間與金錢方面的額外支出。因此,由現行不合理的不動產登記制度所衍生出的糾紛,不僅侵害了國家利益,更是與“提升人民滿足感、幸福感、獲得感”的制度旨趣背道而馳。故而,借此可以洞察出,當事人之間的不動產契約需要國家公權的及時介入。然而,公權的介入不能只聚焦于碎片化地修復已破壞的社會秩序,而應當轉變治理思維,以預防糾紛的發生為切入點。

基于此,宜選擇一種有限的國家干預手段,以降低糾紛發生的風險。新古典經濟學家認為,實現資源最優配置的重要途徑是自愿交易,而私人合同是交易雙方保障自愿交易的一種內在自我救濟機制,但與此同時,“在一個交易成本為正的世界里,自我救濟是不夠的,還需要外在的公共救濟”。[30]法定公證便是這樣一種公共救濟的機制。當事人在進行交易時,都希望能“從合作中獲得回報、合作愿意接受的價格及其他與承諾相關的信息,這些信息的不對稱會阻礙正常交易的順利進行”。[31]而作為多數當事人一生只經歷一次的不動產交易,在社會信用體系未臻完備的背景下以其涉及財產金額之大、當事人經驗之缺乏而使交易雙方都更迫切地希望對方披露全部信息。因此,法定公證作為一種強制披露交易信息的手段便具有了合理介入的空間,其可以滿足雙方當事人的需求以促使交易的安全達成,并進而達到維護國家利益的目的。

(二)對政府“放管服”改革的因應

“放管服”改革是黨的十八大以來我國為“促進簡政放權、激發市場活力、提高國際競爭力的重要戰略部署,是深化行政管理體制改革、加快政府職能轉變的一場深刻的自我革命”。[32]在這一背景下,不動產法定公證便具有了更重要的理論價值與實踐意義,具體體現在以下幾個方面:

1.放權社會與多元共治格局的打造

打造共建共治共享的社會治理格局是黨的十九大所提出的重要思想,其主張以各行為主體間的多元合作和主體參與作為治理基礎,并在科學規范的規章制度指引下,更好地應對社會問題,促進社會資源的合理配置。[33]故而,在我國公證機構徹底脫離行政體制并逐步走向社會化的背景下,可以打造公證機構進行實質審查與登記部門進行形式審查的不動產監管的新范式,從而實現對社會資源的重新配置與耦合,有利于打造社會多元共治格局。

2.登記職能與監管責任的結合

放管結合意在強調在“放”的同時不能將“管”棄之不顧,若一味“放權”,將會走向無政府主義的錯誤道路。誠然,不動產法定公證制度的施行將導致不動產登記部門實質審查權的讓渡,但同時又保留了不動產登記部門形式審查的權力,如此可以實現對公證機構與不動產的雙重監管。易言之,不動產登記部門職責之重心發生了從審查向監管的轉移。

3.服務效率與質量的優化

不動產登記部門囿于人員有限、審查壓力大、法律專業知識不足、服務意識薄弱等問題,往往不能給予申請登記的當事人良好的服務。與之相反的是,作為公共法律服務重要組成部分的公證,在經過體制改革與職能轉變后,服務能力與水平已大幅提升,且公證機構內部的競爭性也可以消弭公證產品向“質次價高”的異化。同時也有學者指出,在公證體制改革背景下,公證員的職務雙重性可以使其在嚴守法律與社會公共立場的同時,又以自身的專業法律服務收取合理的報酬。[34]因此,不動產法定公證制度不僅不會導致公證產品“質次價高”的情況發生,反而會對提高服務效率與質量大有裨益。

(三)公證公信力與登記公示效力的內在契合

公證的公信力是指公證制度所具有的令社會公眾信服的力量。具體而言,是指“公證機構通過獨立行使國家證明權在社會生活中建立起一定的公共信用,法律為保護此種公共信用而推定凡經公證的民事法律行為、有法律意義的事實和文書都真實、合法”。[35]基于此,公證的公信力來源于法律的保障,如《公證法》第36條、《民事訴訟法》第72條等,這些條文均將有效公證文書所確定的事實納入免證事實的范疇,與人民法院生效裁判效力相同,故從這一層面來看,公證機構的公信力與人民法院的公信力幾無差別。因此,在實現政府不動產登記部門職能轉變的過程中,公證機構是承擔政府部門部分職能的不二人選。需要指出的是,相較于不動產登記部門,公證機構之公信力具有一定的“脆弱性”,具體體現在公證書所認定的事實仍然可能被推翻,而登記公示效力卻具有絕對性,在訴訟中無法被推翻。[36]然而,我們卻難以判定二者的公信力孰優孰劣,原因在于不動產登記部門的公信力是以犧牲財產所有權的安全為代價,但是實際上,關于善意第三人的利益與財產所有權的利益兩者誰更值得被優先保護,往往需要結合特定個案去衡量。因此,公證的公信力在某種意義上來說更具有合理性,其可以彌補不動產登記部門公信力的“僵硬性”,二者的結合可以談得上相得益彰。

(四)公證核實權對登記審查能力的(專業)補強

根據《民法典》第212條、《不動產登記暫行條例》第18條和第19條的規定,我國不動產登記實行的應當是實質審查。但登記部門的審查行為“直接決定了房產產權是否有效、是否具有權利瑕疵”,[37]若出現登記錯誤的情況,不僅會危害當事人的權利,還會導致國家利益的虛耗。基于此,若不確立實質審查的標準,將會導致登記后果與審查標準之間的嚴重失衡。與對實質審查的需求形成反差的是,登記部門并不具備進行實質審查的能力。如登記部門在對合同法律效力進行審查時,其工作人員并不具備相應的法律知識,故此時未免有“強人所難”之嫌。此外,由登記部門對合同的實質條款進行審查,將使其職責無異于司法機關,不動產登記程序將異化為向司法機關提起的合同確認之訴,如此規定將加劇我國行政權與司法權嚴重失衡的現狀。[38]相較于登記部門的工作人員,具備專業法律知識的公證員更具備進行實質審查的能力,其可以彌合登記后果與審查標準之間的裂縫,且由已脫離行政體系的公證機構承擔實質審查的職責,亦有利于緩解我國公權力嚴重失衡的困境。

(五)公證法律責任對國家責任風險的有效分擔

根據《國家賠償法》第36條之規定,國家只對登記錯誤所產生的直接損失予以賠償。但鑒于在實踐中直接損失的判定標準極為模糊,導致在認定過程中爭議較大,進而造成當事人獲得賠償所需花費的時間往往較久,如在本文前述原深圳規劃國土局賠償案中,當事人維權便持續了6年時間。此外,不動產登記錯誤引發的國家賠償數額通常較大,一旦登記錯誤發生的頻率變大,將是國家難以承受之重。基于此,分擔登記錯誤的風險殊為重要,而具備完備權利救濟機制的公證機構便可以適配于此種風險分擔需求。借由《公證法》第15條可知,參加了公證執業責任保險的公證機構,可以應對各種錯證、假證的賠償要求,不僅無須以國家賠償為保障,且可以縮短當事人獲得賠償的周期。故而,由公證機構與登記部門共同分擔登記風險是不動產法定公證制度的重要圖式,不僅便于當事人維護自身權利,亦有利于緩解國家財政負擔。

五、不動產法定公證制度發展的具體路徑

(一)新時代不動產法定公證制度構建的基本遵循

黨的十八屆三中全會指出,國家治理體系和治理能力現代化是全面深化改革的總目標。因而,衡量一項制度的構建是否成功,其基本判斷依據在于該制度對國家治理體系與治理能力現代化的推進是否有所裨益。對于不動產法定公證制度的建構,主要著眼于以下兩個價值目標的實現:

1.把非訴訟糾紛解決機制挺在前面

糾紛治理體系是國家治理體系的內生機制,而糾紛治理效能則是衡量國家治理體系、治理能力現代化的重要表征。2020年,習近平總書記在中央全面依法治國工作會議上指出,“法治建設既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病”。黨的二十大報告所提出的“中國式現代化是人口規模巨大的現代化”論斷,亦表明我國要注重糾紛的預防治理,以此才能避免走向西方式“訴訟大國”的道路。因此,面對日益嚴峻的糾紛數量增長現狀,為緩解法院“案多人少”的矛盾,習近平總書記明確提出要“把非訴訟糾紛解決機制挺在前面”,這也為未來我國公證制度的改革與完善指明了方向。

作為非訴訟糾紛解決機制重要組成部分的公證,素有“多設一家公證處就可少設一家法院”的美譽。故而,在矛盾糾紛的“重災區”內,提升公證預防糾紛、化解矛盾的質效,既是對“把非訴訟糾紛解決機制挺在前面”思想的有效貫徹,亦是推進國家糾紛治理體系、治理能力現代化的重要路徑。基于此,面對不動產領域矛盾糾紛頻發的困局,由公證提前介入,可以過濾相應的糾紛風險,進而大幅提升糾紛治理效能。不動產法定公證制度的適時構建無疑是有效解決當今不動產領域諸多問題的一劑良方。

2.共建共治共享社會治理格局的打造

社會治理格局的打造是國家治理體系的重要組成部分,對于國家治理能力的提升殊為重要。“根據馬克思主義理論,回歸社會是人類歷史發展趨向。”[39]我國亦有學者指出,國家權力向社會的回歸是善治的本質。[40]而“共建共治共享社會治理格局”的基本意涵與上述論斷高度耦合。這一治理格局的形塑,首先強調的是治理的社會化,社會力量的高度參與是這一治理格局的基本特征。在眾多的社會力量中,“社會組織是社會治理中最具活躍性和潛能的主體要素,是否、如何以及在多大程度上發揮社會組織的作用,事關現代社會治理格局建設的成敗”。[41]與此同時,公證體制改革的推進使公證機構向著社會組織的定位逐步發展,并因此而使“共建共治共享”的理念融入不動產法定公證制度的基本框架。在此意義上,不動產法定公證制度內嵌入了全新的價值取向,公證參與到不動產物權變動中不再僅僅以預防效能為理據,其僅是立法創制的法律修辭,而向共建共治共享社會治理格局的不斷聚攏則是不動產法定公證制度更深層次的意涵。

然而,社會力量的參與僅僅是共建共治共享社會治理格局最表層的特征,“社會治理的專業化”是對其更進一步的要求。有學者指出,“多元參與問題已不單純是提升政治合法性問題,更主要的是對治效的訴求”。[42]更有學者表示,社會治理現代化就是多元主體所代表的專業化知識的融合應用。[43]故而,由公證機構參與不動產物權變動過程,不僅僅是其社會組織的地位使然,更重要的是公證機構具有可以對不動產物權變動行為進行實質審查的“遺傳基因”,其法律專業性可以確保社會治理效能的提升。基于此,由公證機構掌握不動產登記的部分閥門,彰顯了我國向共建共治共享社會格局與善治目標的追求。

(二)不動產法定公證的具體適用范圍

鑒于不動產法定公證制度在我國長期缺位,在構建之初,其適用范圍不宜過寬,應當給予公證機構、登記部門以及社會公眾必要的適應時間與空間。隨著該制度的推廣,待至實踐的發展與時機的成熟,可以逐漸適當拓寬其適用范圍。基于此,具體范圍的劃定應以實踐基礎與利益保護的迫切性為導向,故筆者建議,宜以地方性法規與《聯合通知》中關于不動產強制性公證的規定為基礎來對具體適用范圍進行把控。

經過統計(表1),納入各地不動產強制性公證的事項中,數量最多的為:所有房屋的買賣、涉及外國和港澳臺地區的房產所有權變更、所有房屋的抵押、城鎮房屋的抵押、涉外房屋的抵押、所有房屋的贈與、城鎮房屋的贈與、涉外房屋的贈與、所有房屋的繼承、城鎮房屋的繼承、涉外房屋的繼承、土地使用權的轉讓、國有土地使用權的轉讓、國有土地使用權的抵押。基于此,可以考慮將以下事項納入不動產法定公證制度的適用范圍:

1.涉及外國和我國港澳臺地區的房產所有權變更

在房產所有權變更中,涉及外國和我國港澳臺地區的變更以其核查難度之大、與國家利益聯系之密切而應當受到格外“關注”。此外,若不動產登記出現錯誤,亦加大了當事人維權的難度。因此,對涉及外國和我國港澳臺地區的房產所有權變更進行強制公證是保護國家利益與當事人利益的必要之舉。

2.房屋的贈與

房屋的贈與涉及當事人重大的財產處分且該處分具有無償性。由于實施贈與的當事人多年長,對其財產處分易受他人影響,故要求在實施房屋贈與行為時進行強制公證有利于查清贈與人的行為是否為其真實意思表示。此外,公證形式的嚴肅性可以使當事人經過深思熟慮后再決定是否實施贈與,進而實現對“沖動”處分房產行為的部分過濾。

3.國有土地使用權的轉讓、抵押

土地在不動產中居于最重要的地位,公民對國有土地使用權的每次處分無不牽涉最核心的國家利益,故而,為防范相應的風險,應以公證—登記的程序邏輯對之進行約束。在對國有土地使用權進行處分的行為中,轉讓、抵押適用范圍最為廣泛,故對這兩種行為進行強制公證可以有效遏制侵害國家利益的情形出現。

(三)自愿公證與法定公證收費的二元化

根據《公證法》第46條之規定,公證費的收費標準由國務院財政部門、價格主管部門會同國務院司法行政部門制定。雖然各地的公證收費標準不一,但是在合同公證的收費模式上卻呈現一致性,幾乎均規定按合同標的額進行收費。[45]而與之相悖的是,《民法典》第223條規定,不動產登記費按件收取,不得按照不動產的面積、體積或者價款的比例收取。出現上述收費模式差異的原因是,不動產登記以國家的強制管理為表征,具有一定的公益性,不宜按合同標的額進行收費。因此,當不動產法定公證施行后,應采取二元化的收費模式以契合不動產登記獨有的制度邏輯。在具體的構建方式上,應當權衡多方利弊,不能以犧牲某一方的利益尤其是公民個人之利益為代價,否則既會不利于制度的落地實施,亦會背離我國“以人民為中心”的目標導向。因此,筆者認為,為彌補當事人在個人成本方面的額外支出,可以考慮讓作為受益方之一的政府部門以購買公證服務的方式承擔(部分)公證費用。[46]

(四)建立公證與登記的銜接機制

公證與登記的銜接機制是保障不動產法定公證制度順暢運行的邏輯前提。首先,將公證設置為登記的前置性程序。其次,合理分配二者的審查形式。由于公證機構較登記部門更具備實質審查的能力,故在對公證與登記資源進行重新配置與耦合后,建構起公證機構進行實質審查與登記部門進行形式審查的新范式可以實現對資源的最大化利用。最后,明確登記部門與公證機構的對接機制。根據《不動產登記暫行條例》的規定,不動產登記原則上應當向不動產所在地的縣級人民政府申請,[47]與之相契合的是,《公證法》第25條規定,申請辦理涉及不動產的公證,應當向不動產所在地的公證機構提出。因此,登記部門與公證機構的對接應當以不動產所在地為連接點,即不動產所在地的縣級人民政府通過向其管轄范圍內的公證機構購買服務,由其對不動產法定公證事項進行公證。需要指出的是,目前公證機構在縣級行政區域并非全覆蓋,故針對此種情況,應允許政府向其管轄范圍以外的公證機構購買服務,但是公證機構的確定應當以便民利民為基本原則。

(五)在公證中探索發展不動產登記代理業務

2022年4月13日,自然資源部印發的《不動產登記代理專業人員職業資格制度規定》和《不動產登記代理人職業資格考試實施辦法》對不動產登記代理人制度進行了詳盡的規定,這是為規范我國不動產登記制度運行而采取的重大舉措。然而,這并非我國第一次規定登記代理人制度,早在2002年,我國人事部、國土資源部便出臺文件對土地登記代理人的職業資格進行了明確規定。[48]鑒于不動產登記代理人制度具有確保產權、減輕民眾負擔、利于房地產市場的管理與理性發展的獨特價值,[49]設立該制度幾乎是其他國家或地區的普遍做法,如日本的司法書士制度、我國臺灣地區的土地代書人制度等。需要指出的是,在其他國家或地區,不動產登記代理人往往非專門的職業,通常由律師或者公證員兼任,如我國香港地區主要由律師來代理不動產登記。[50]故在公證中探索發展不動產登記代理業務是可行之策。如此既能實現資源的優化配置,又能保障不動產市場的良性運作,同時對公證制度的發展亦大有裨益。

六、結語

在過去20年內,我國兩次啟動對于公證體制的改革,以尋求通過提高公證人員積極性、激發公證行業自身活力來推動公證發展。毋庸諱言,公證行業在服務質量、便捷性等方面確已實現了一定的發展。然而,其作為一種公共法律服務,在預防矛盾糾紛、服務經濟社會發展方面還遠遠不足。2021年,全國人大常委會在開展公證法執法檢查時已經意識到這個問題:“2006年,全國共有公證員11685人,全年辦理公證業務980.7萬件;15年過去了,目前全國公證人員數為13620人,全年辦理公證業務僅逾1000萬件,公證預防糾紛的作用發揮不夠。”故而,在體制改革這一內在自我革新機制對公證發展的推動仍顯乏力的情況下,有必要再考慮引入一項外在保障機制以共同推動公證事業的發展。不動產法定公證制度便是這樣一項外在保障機制,其不僅具有預防糾紛、維護社會公共利益的效能,還可以通過其強制性來保障公證行業的業務量需求。在體制改革與法定公證的雙輪驅動下,我國的公證制度便能實現更長遠的發展。2021年,司法部印發《關于深化公證體制機制改革 促進公證事業健康發展的意見》,提出“對于繼承等民生類公證服務事項、涉及不動產的公證服務事項,以及重大財產處分等涉及群眾切身利益、審查核實告知公證程序要求高的公證事項,結合實際情況,穩慎推進擴大執業區域”。這一改革意見為不動產法定公證制度之推進提供了政策動力。

不過,增加公證行業業務量并不能作為不動產法定公證制度構建的出發點,該制度構建的出發點應當始終是預防糾紛、維護社會公共利益。著名法理學家富勒曾言:“法治的目的之一在于以和平而非暴力的方式來解決爭端。”這也是我國推崇非訴訟糾紛解決機制的重要出發點之一。在眾多的非訴訟糾紛解決機制中,公證無疑具有最強烈的“和平”屬性,其以預防糾紛的形成為己任,因而與我國從末端治理向前端治理的社會治理理念的轉變相耦合。基于此,面對日益增長的不動產糾紛案件數量,公證的適時介入殊有必要。而實踐中不動產強制性公證規定的“大行其道”亦洞察出社會對不動產物權變動行為進行強制公證的訴求。若對社會的訴求一直懸置,極有可能導致“滾雪球”式社會秩序的紊亂。正如馬克思所言:“社會不是以法律為基礎,那是法學家的幻想,相反,法律應該以社會為基礎。”唯有以此作為不動產法定公證制度構建的立足點,才不至于使其如一株自由生長的野生植物一般,雖開枝散葉,卻不知導向何處。

【Abstract】For a long time, the legal notarization system of real estate has been absent in China, and the mandatory notarization provisions of real estate in local laws and regulations are also gradually decreasing. At the same time, in the judicial dimension, it also presents the main theme of different attitudes to notarization. By analyzing the causes of the long-term absence of the legal notarization system of real estate, we can find that the legislative connection obstacles, the doubts about the interference in the freedom of contract, and the increase of transaction costs are the reasons that hinder the construction of this system in China. However, the protection of national interests, the response to the governments “deregulation” reform, and the internal agreement between the notarial credibility and the effectiveness of registration and publicity are the unique values of the legal notarization system of real estate, and are also an important impetus to promote the construction of the system at present. In the new era, “putting the non-litigation dispute resolution mechanism ahead” and “building a social governance pattern of co-construction, co-governance and sharing” to promote the modernization of the national governance system and governance capacity are the basic concepts of building the legal notarization system of real estate. In terms of the design of the rules of the system, its scope of application should be defined on the basis of the long-standing mandatory notarization provisions of real estate in local laws and regulations, which can specifically include the change of property ownership involving foreign countries, Hong Kong, Macao and Taiwan, the donation of houses, and the transfer and mortgage of state-owned land use rights. In addition, the following are also the proper meanings of the topic such as implementing the dualization of voluntary notarization and legal notarization fees, establishing the linkage mechanism between notarization and registration, and exploring the development of real estate registration agency business in notarization.

【Keywords】real estate; legal notarization; mandatory notarization; co-construction, co-governance and sharing; non-litigation dispute resolution mechanism

(責任編輯:王聰)

[收稿日期]2023-02-12

[基金項目]國家社會科學基金項目:中國式現代化視域下的訴源治理體系創新研究(22VRC029);湖南省法學會法學研究課題:公證參與訴源治理機制創新研究(22HNFX-D-002)。

[作者簡介]廖永安,法學博士,湘潭大學法學院教授。

[1] 參見黃輝:《中國不動產登記制度的立法思考》,載《北京科技大學學報(社會科學版)》2001年第3期,第67頁。

[2] 參見湯維建、陳巍:《物權登記與法定公證制度》,載《法學論壇》2007年第1期,第22頁。