新時代高中生道德成長心理環境的現狀及對策

摘 要:通過對13614名高中生的調查發現,當代高中生的道德成長心理環境整體良好,但學業成績不佳以及生活在農村鄉鎮的對生活滿意度不高、家人給予的學習壓力高和老師上課無趣是高中生道德成長中主要的心理阻力,家人及朋友的關心則是高中生道德成長的重要心理動力。為進一步優化高中生道德成長的心理環境,就國家層面而言,應積極推進《中華人民共和國家庭教育促進法》的實施,加快建設家庭教育指導服務體系;就學校層面而言,應進一步完善家校合作的協同機制,教師要成為家校共育的有效橋梁。最后,必須關注地區差異,要“因地制宜”,農村鄉鎮地區更應關注高中生的學校生活困擾,西部地區應從提升改善學校硬件環境以及文化氛圍等方面著手,致力于解決高中生學校生活中學習環境和同學關系等困擾問題。

關鍵詞:高中生;道德成長;心理環境

中圖分類號: B82-054 文獻標識碼: ?A文章編號:1004-8502(2023)02-0070-12

作者簡介:方芳,安慶師范大學助教,南京師范大學道德教育研究所博士研究生,研究方向為學生發展與教育。

一、引言

作為承前啟后的一個階段,高中是個體形成可持續發展的價值觀與倫理道德觀的關鍵時期,也是個體品德發展趨向穩定的階段。高中生不僅是青少年,更是即將步入成年群體的、擔負起一定社會責任的信息時代公民,具有一定的公民道德意識,但在道德成長的道路上還存有一定困惑。道德成長是一個人自我道德認知、道德理性以及道德實踐能力的綜合成長過程。高中生的道德成長是融合精神成長、德性完善與人格成長為一體的主動過程。在新時代背景下,新媒體蓬勃發展讓高中生獲取信息的渠道更加多樣,同時有了更多空間進行自我表達與展示,但同時也讓高中生的道德成長面臨更復雜的環境。因此,新時代高中生道德成長的心理環境日益受到關注,探究新時代高中生道德成長的心理環境,評估現狀,發現問題,對進一步促進高中生的道德成長有重要價值。

所謂心理環境,就是被個體覺知到的、理解到的、把握到的、創造出的環境,對個體來說是最切近的環境[1],對人的各方面發展具有深遠又直接的影響。不同的心理環境對個體道德成長具有不同影響,良好、健康、積極的心理環境對人的行為有動力效能,可以喚起人高昂的斗志和朝氣蓬勃的精神狀態[2],有利于激發個體形成積極陽光的個性,養成樂觀向上、慷慨、富有同情心等積極品質。當個體感受到友愛、包容,擁有幸福的心理環境時,會潛移默化地習得積極的道德意愿和行為習慣。

早在1995年就有學者提出,心理環境對個體品德發展影響深刻,具有導向性、感染性、彌散性、穩定性和內聚性等影響[3]。因而,學校、家庭、社會等要為學生道德發展創設積極健康的心理環境。學者任麗杰認為,不良心理環境對學生發展不僅沒有動力作用,甚至會造成學生的價值觀、道德觀扭曲[4]。21世紀以來,研究者對高中生道德品質日益關注,研究主題涉及對高中生誠信[5][6]、理想[7]、感恩[8]、價值觀[9]、社會責任心[10]等各方面的發展調查;還有對高中生道德發展狀況的普遍調查[11][12]。從已有文獻看,關于高中生道德成長的實證研究主要側重某一種道德品質的考察,對影響其道德成長的心理環境整體關注不夠。

此外,通過文獻研究發現,國內關于心理環境的心理學研究居多,主要探討學校心理環境影響學生的不同方面發展,如青少年心理發展與適應、學業成就、情緒行為等方面。有學者認為,學校心理環境及其改善能促進學生健康、防止輟學及改進學校教育質量[13]。陶沙等學者則補充研究了學校心理環境與學生認知發展之間的關系。該研究顯示,積極的學校心理環境對學生認知能力的發展具有累積性作用,并對女生、家庭收入較低的學生、家長總體文化水平較低學生的認知發展具有更強的保護性作用[14]。事實上,通過分析已有學生心理環境研究發現,即學校心理環境和學生道德品質發展之間的關系并未引起研究者的注意。反而在一些關于學生家庭心理環境的研究中,研究者提出家庭心理環境對個體健全人格及良好道德素質形成具有深遠影響,青少年學生道德缺失,有很大一部分原因來自家庭環境不良,如家庭不和諧、經濟緊張、缺乏交流以及溝通不當[15],抑或父母重視學業成績,輕視子女思想品德和心理健康[16]。

梳理已有文獻可以發現,關于本主題的研究有以下幾方面特點:關注學校心理環境與學業等其他方面關系的居多,關注道德發展的少;或只關注家庭心理環境與道德成長的關系,無法綜合反映學生心理環境的整體情況。現狀調查較多,整體關聯性的思考較少;關注學校群體環境的較多,關注個體感受心理環境的較少。

因此,本研究在考察高中生道德成長心理環境整體性情況的基礎上,根據其日常生活場域分為學校心理環境與家庭心理環境,根據不同的心理環境狀態分為積極與消極兩種。積極心理環境對品德發展具有動力作用,消極心理環境則有阻力作用。由于人際關系作為心理環境微觀層面的重要內容,會直接影響生活滿意度。本調查將生活滿意度、困擾以及人際關系作為考察高中生心理環境的三個主要方面。探尋高中生對生活是否滿意,是否存有一定困擾,哪些因素又影響其生活滿意度十分必要,這有利于進一步深入分析高中生的綜合心理環境。一方面,通過調查高中生生活中困擾,發現他們生活的困擾之處,以了解他們道德成長過程中自我心理環境中的阻力因素;另一方面,通過調查高中生心中“最關心我的人”和“最了解我的人”,了解他們的人際關系,分析他們道德成長過程中的積極動力來源。通過兩方面的綜合分析,以期明晰高中生道德成長心理環境的現狀,并提出可行的對策建議。

二、研究方法

(一)研究工具及信效度檢測

本次研究采用問卷調查的方式,對高中生道德成長的心理環境進行調查和探討,研究工具為孫彩平教授團隊編制的《兒童道德發展狀況問卷》。問卷題目為半開放式,與“道德成長的心理環境”相關的內容分為心理阻力與心理動力兩部分,每部分各設置兩道題目。心理阻力部分分別是高中生家庭生活困擾和學校生活困擾;心理動力部分分別是高中生心中“最關心我的人”和“最了解我的人”。經相關數據信效度檢驗,驗證性因素分析各維度因子載荷均大于0.4,擬合指數CFI=0.958>0.9、TLI=0.944>0.9、CMIN/DF=4.488<5、RMSEA=0.048<0.06,信度系數α=0.781,各指標維度的信度系數均大于0.7。可以看出,問卷的總信效度良好,適宜作為研究的測評工具。另外,為防止出現因大樣本量而造成的虛假顯著效應,本研究以效應量的卡萊姆v輔助說明差異程度。

(二)取樣及被試分布

本次調查樣本的選取采用分組分層混合取樣。以東北、西北、華北等全國七大行政區為分組,每區域選擇一個省份作為一層樣本;從各省選擇一個地級市作為二層樣本;再從各市選擇城市中心區(城市)、城市新興區(城鄉交錯帶)為城市樣本,選擇一個縣為農村樣本,二者共同作為三層樣本;最后從各區(縣)選擇優質、普通及薄弱高中各1所,作為四層樣本。調查樣本涵蓋了全國7個省市、21個區(縣),對象為高一到高三年級學生,共收集有效問卷13614份。本調查的人口學和社會學信息包括性別、年齡、民族、學段、父母受教育程度、所在省份、學校所屬區域(城鄉)、學業成績、生活滿意度、家庭生活方式等。其中,學校所屬區域分為:大中城市、小城市、縣城及農村鄉鎮;學業成績分為優良、一般、有待提升;生活滿意度分為:很滿意、基本滿意、不滿意;家庭生活方式分為:跟家人一起生活、跟祖輩一起生活及跟親戚一起生活。從性別看,男生占46.5%、女生占53.5%;從地區看,東部占47.8%、中部占36.8%、西部占15.3%;從學校所在位置看,城市占56.5%、鄉村占43.5%。

三、研究結果

(一)高中生心理環境整體良好,學業成績有待提高的高中生及農村鄉鎮的高中生心理環境值得關注

調查發現,28.66%的高中生表示對當前的生活感到很滿意,61.19%的高中生基本滿意,另有10.15%的高中生對當前生活不滿意(見圖1)。47.97%的高中生表示近兩周內家庭中沒有困擾自己的事情,31.69%的高中生表示近兩周內學校沒有困擾自己的事情。整體來說,絕大多數高中生對自己的生活感到滿意,擁有一定的幸福感,只有較少數學生表示不滿意當前的生活。主觀幸福感可以構成良好的心理環境[17]。所以,從全國范圍看,高中生擁有較為健康的道德成長心理環境。

圖1 高中生生活滿意度的比率分布圖

通過卡方檢驗分析得出,學業成績是影響高中生生活滿意度的重要因素(p<0.001,v=0.158>0.05)。在學業成績較好的高中生中,有42.00%的人對生活感到很滿意。學業成績一般的學生中,只有27.37%的人對生活感到很滿意。在學業成績有待提高的學生中,對生活很滿意的僅占18.72%,對生活不滿意的則占22.21%。學業成績有待提高的高中生對生活不滿意的比例(22.21%)遠超學業成績優良的學生(8.81%),是其2.5倍。

此外,調查數據顯示,高中生的生活滿意度在“學校城鄉區域位置”維度上差異顯著(p<0.001,v=0.072>0.05)。來自大中城市的高中生有34.32%表示對生活很滿意,而來自農村鄉鎮的高中生僅有23.49%表示很滿意。12.38%的農村鄉鎮高中生對生活不滿意,這一比例明顯高于城市學生(8.50%)。

(二)“家人給予的學習壓力”“老師上課無趣”是高中生道德成長過程中主要的心理阻力

1.在家庭心理環境方面,“家人給予的學習壓力”是高中生道德成長的重要心理阻力

對于高中生家庭生活困擾的調查發現(見圖2),47.97%的高中生報告自己沒有來自家庭生活的困擾。有52.03%的高中生報告存在著家庭生活困擾,最大的困擾來自家長施加的學習壓力,占比為22.60%。位列第二的家庭困擾是擔心家里的經濟狀況,有13.81%的高中生表示家里缺錢。一方面,這可能與高中生即將成年,對金錢及家庭經濟問題較為敏感有關;另一方面,這可能與高中的學習材料及輔導培訓花費較大有關。家人關系不和諧問題位列第三,占比10.67%。

高中生感受到的家庭困擾與其生活滿意度明顯相關(p<0.001,v=0.162>0.05)。數據顯示,高中生在“沒有家庭困擾”選項上的占比越小,其在生活“基本滿意”及“很滿意”上選項的占比越高。對生活很滿意的高中生在“家庭給予很大的學習壓力”選項上的占比(18.53%)明顯低于對生活基本滿意(24.14%)和不滿意的學生(24.82%)。家庭缺錢及家庭關系不和諧的高中生報告自己對生活不滿意的比例最高。

高中生父母的受教育程度與其所感受到的家庭困擾呈現明顯相關(p<0.001,v=0.084>0.05)。從該維度看,父母受教育程度為大學及以上的高中生報告沒有家庭生活困擾的最多,均超過半數;與此同時,他們遭受到父母給予的學業壓力的比例最大,而報告關系不和諧、家里缺錢的比例最低。反之,父母受教育程度為小學及以下的高中生,在家庭氛圍及家庭經濟狀況上遭受更多困擾。

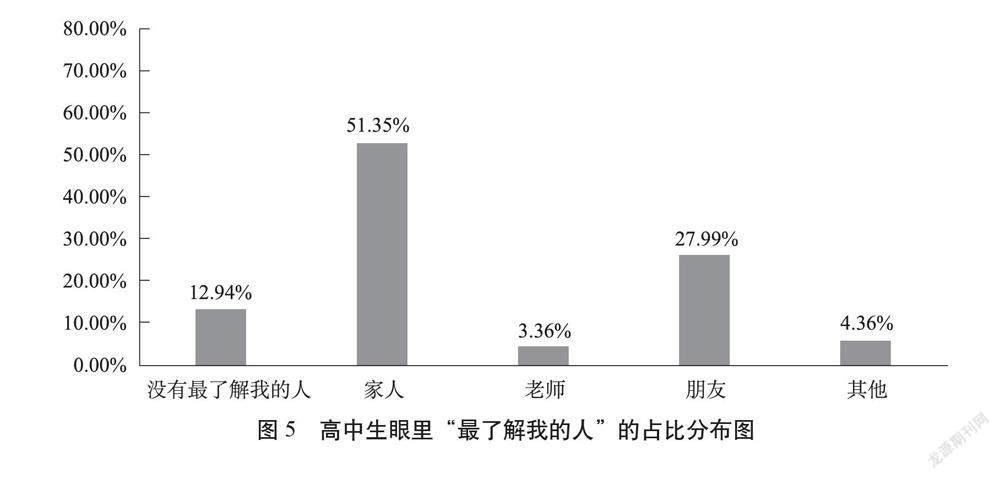

2.在學校心理環境方面,“老師上課無趣”是高中生道德成長的重要心理阻力

學校是高中生除家庭之外最重要的生活場所,在學校的生活、學習體驗、人際交往等影響高中生的生活滿意度與幸福感。數據分析發現,有68.31%的高中生存在著學校生活困擾,比家庭生活困擾高出16.28百分點。在學校生活中,最困擾高中生的問題是老師上課無趣,占比為20.31%(占存在學校困擾報告者的近三分之一)。其次是學習環境的困擾,有16.75%的高中生渴望改善學習環境。另有14.00%的高中生在同學關系方面存有困擾,渴望改善(見圖3)。

生活滿意度是影響高中生學校生活困擾的首要因素(p<0.001,v=0.181>0.05),通過數據分析發現,高中生感受到的學校困擾與其生活滿意度明顯相關。生活滿意度高的高中生,報告沒有來自學校生活的困擾的比例最大,為48.04%,顯著高于對生活基本滿意(27.01%)和不滿意的高中生(13.75%)。可以看出,生活滿意度越高,高中生的學校生活困擾相對越少。

區域是影響高中生學校生活困擾的第二個因素(p<0.001,v=0.126>0.05)。通過數據分析發現,中部地區的高中生在“沒有學校生活困擾”上的占比最高(39.29%),西部次之(28.54%),東部最低(26.84%)。值得注意的是,西部地區的高中生在同學關系和學習環境方面遭受的困擾均明顯高于其他地區,排在第一位。

城鄉是影響高中生學校生活困擾的第三個因素(p<0.001,v=0.063>0.05)。通過數據分析發現,生活在大中城市的高中生,有35.82%表示沒有學校生活困擾,占比高于小城市(32.73%)、縣城(28.56%)和農村鄉鎮(26.65%)的高中生,而在“同學關系問題”“學習環境問題”“學校公平”等學校困擾上,農村鄉鎮高中生所占比例均高于城市。

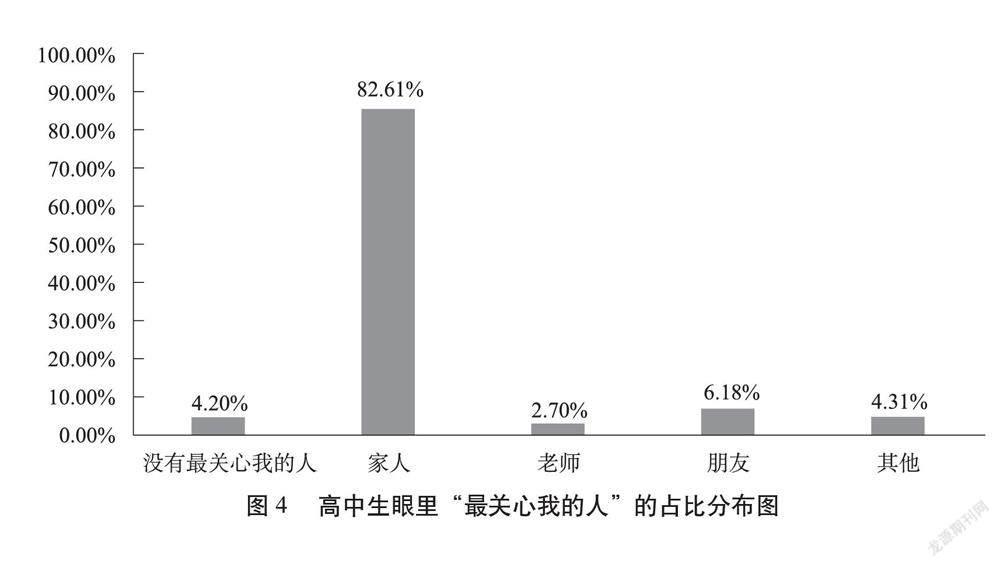

(三)來自家人的關心與朋友的了解是促進高中生道德成長的主要心理動力

1.高中生認為“家人最關心自己”

數據分析表明,高中生報告的“最關心我的人”中,家人占比最高,為82.61%,朋友占比為6.18%,而老師占比僅為2.70%(見圖4)。可以看出,除家人外,高中生認為“最關心我的人”的其他選項比例均較低,這說明即使到了將要成年的高中階段,來自家人的關心與關懷仍是高中生最大的心理支持。

生活滿意度與高中生心目中“最關心我的人”選擇密切相關(p<0.001,v=0.114>0.05)。通過數據分析發現,當高中生感受到“來自家人的關心”時,他們的生活滿意度越高。對生活不滿意的高中生認為沒有“最關心我的人”的占比更大,為12.16%,明顯高于對生活基本滿意(3.60%)和很滿意(2.67%)的高中生。同時,對生活不滿意的高中生在“家人”選項上的比例(69.18%)與基本滿意(84.11%)及很滿意(84.11%)相比,差將近15百分點。可以看出,高中生是否感受到來自家人的關心與他們的生活滿意度明顯相關。或許可以說,高中生對生活不滿意,有一部分原因是他們認為沒有關心自己的人,尤其是缺少來自家人的關心。

區域是高中生“最關心我的人”的重要影響因素選擇密切相關(p<0.001,v=0.089>0.05)。數據顯示,生活在西部的高中生報告“最關心我的人”是家人的比例最低,為76.68%。他們認為“老師”“朋友”是“最關心我的人”的比例均高于生活在東部、中部地區的高中生。東部地區高中生在“老師”這一選項上比例最低,僅為1.75%。從關心的維度看,師生關系是學校心理環境的重要因素,師生關系不親密,會影響高中生的在校生活及心理環境。

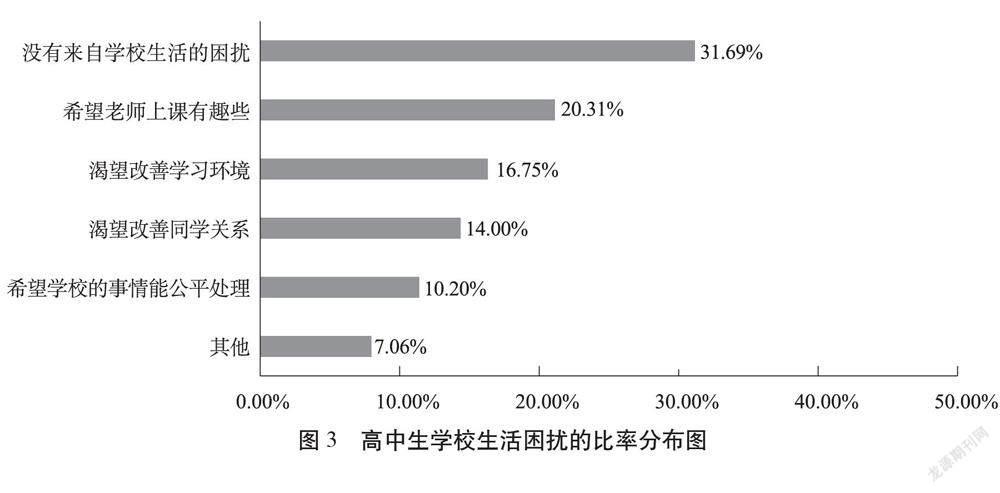

2.高中生認為“家人”“朋友”最了解自己

82.61%的高中生認可家人是“最關心我的人”,這一點毋庸置疑,但最關心自己的人未必是最了解自己的人。如圖5所示,僅有51.35%的高中生認為家人最了解自己,有27.99%的人報告朋友最了解自己。甚至有12.94%的高中生認為沒有人了解自己,排在第三位。僅有3.36%的高中生認可老師是最了解自己的人,“老師”選項排在最后一位。可以說,隨著高中生心理成熟與社交成熟,他們逐漸建立起自己的同學、朋友社交關系網絡,與同齡人更多的交往使得他們之間了解愈深。

生活滿意度是影響高中生心中“最了解我的人”的首要因素(p<0.001,v=0.157>0.05)。通過數據分析發現,選擇“家人”選項的個體的生活滿意度更高。對生活不滿意的高中生在“沒有”人了解自己的選項上占比為29.23%,位列此選項最高;同時在他們之中,僅有33.36%的人認為家人最了解自己,遠低于對生活基本滿意及很滿意的高中生。

高中生是否認為“家人”最了解自己與他們的生活滿意度相關(p<0.001,v=0.114>0.05)。通過數據分析發現,中部地區高中生認為家人最了解自己的占比為58.84%,高于東部和西部地區,而在“沒有”選項上的占比為8.86%,低于東部和西部地區。值得關注的是,西部地區的高中生在“老師”選項上的比例為5.56%,高于東部(1.92%)和中部(4.33%)地區。

家庭生活方式是影響高中生心中“最了解我的人”的重要因素(p<0.001,v=0.060>0.05)。數據顯示,更多跟“家人一起生活”的高中生認同“家人”是最了解自己的人(52.94%),并且其在“沒有”選項上的占比最低(11.71%)。而更多“跟親戚一起生活”的高中生認為“沒有人了解我”的比例為23.27%,明顯高于其他家庭生活方式。

四、分析討論

上述調查結果顯示,盡管高中生面臨著一定的學業壓力、情緒情感困擾,也有一定比例的高中生報告自己具有家庭生活困擾和學校生活困擾,但整體來說,他們對目前的生活基本滿意,生活滿意度處于中等偏上水平,這與王曉娜[18]、穆海婷[19]等人的研究結果基本一致。因此,高中生道德成長的心理環境整體情況良好。

(一)影響高中生道德成長心理環境的個體因素

就個體因素來說,不同學業成績的高中生生活滿意度存在著顯著差異。學業成績優良的高中生的生活滿意度高于學業成績不佳的學生,這與趙宇陽[20]、李新[21]等學者的研究一致。學業成績是影響高中生生活滿意度的重要因素,且成績越好,其對生活的滿意程度越高。可以想象,在高考的巨大壓力下,學生的生活滿意度和幸福感是與學業成績直接聯系在一起的,學業成績不佳不僅讓高中生感受到來自家長及老師的壓力,更讓他們對當前生活和未來充滿焦慮,嚴重影響他們的幸福感,進而對高中生道德成長的心理環境產生影響。

(二)影響高中生道德成長心理環境的家庭因素

從數據分析結果可以看出,首先,高中生在家庭環境中感受到的主要困擾是家人給予的學習壓力。“家人給予的學習壓力”是高中生道德成長心理阻力的重要來源之一。從社會背景出發可以看出,當前高中生家長普遍關注學業,對孩子能否順利升入理想大學非常關心。一項調查顯示,涉及學習的各種項目均排在父母對學生期望的最頂端[22]。所謂期望越大壓力越大,過高的期望無疑會給高中生帶來巨大的心理壓力和精神困擾,使他們產生緊張、焦慮、暴躁等不良情緒,影響他們的心理健康水平。

其次,家庭經濟問題依然是困擾部分高中生的重要生活問題。這可能與高中生即將成年,對金錢及家庭經濟問題較為敏感有關。相較小學生的懵懂、初中生的叛逆,高中生的叛逆水平有所下降,同時隨著學費、學習材料、輔導培訓及生活花費增多,他們對父母與家庭會有更多的共情與理解[23]。高中生感知到家庭經濟困難,會不同程度反映在他們的心理狀況上,嚴重的會產生焦慮、不安等情緒。

另外,父母受教育程度是高中生感受到“家人給予的學習壓力”的重要影響因素。許慶紅、張曉倩發現,在控制家庭人均純收入的條件下,父母平均受教育年限每增加1年,學生的每日學習培訓時長增加0.086個小時;父母對子女教育關懷程度的增加,以及父母對子女學業成績期待的增加,都會增加子女的學習培訓時長[24]。從現實情況來看,父母受教育程度越高,對子女的教育關懷程度可能越高,相應的學業期待也越高,進而給學生造成了較大學習壓力。

(三)影響高中生道德成長心理環境的學校因素

在學校生活中,最困擾高中生的問題是“老師上課無趣”,這成為高中生道德成長過程中心理阻力的主要來源之一。已有研究表明,教學方式會正向影響高中生的學業成績,而教師更多地采用因材施教、互動溝通和鼓勵探究的教學方式有效提升學生的學業成績[25]。學業成績對學生的生活滿意度影響顯著,可以說,教師良好的教學方式不僅有助于激發學生的學習興趣,更有助于學生提升學業成績,進而提升生活滿意度和幸福感。

(四)影響高中生道德成長心理環境的城鄉因素

從城鄉位置看,相較于生活在城市的高中生,生活在農村鄉鎮的高中生幸福感較低,他們道德成長的心理環境更需要重視和關注。這與孟萬金團隊的研究結論基本一致,“城市學生綜合幸福感得分顯著高于農村學生得分”[26]。另外,可能受經濟發展水平、學校教育質量、學校文化及硬件設施等多方面影響,農村鄉鎮高中生感受到的學校困擾多于城市學生。

五、對策建議

(一)加快建設國家層面的家庭教育指導服務體系,提升家庭教育能力

國家應為高中生的父母提供更多的家庭教育指導服務,培養他們尊重、關愛子女的能力,讓父母從擁有教育子女的權利到擁有教育子女的能力。讓家長進一步了解子女在高中階段的身心特點、情感需要等,學習正面、積極地和子女溝通,進一步優化家庭生活關系,減少代際沖突等。家庭是人格形成的最主要場所,家庭教育的本質是家庭生活[27]。應進一步普及科學、正確的家庭教育觀念,讓父母意識到,高中生的生活不只有學習和考大學,更包括豐富的情感、道德、心理等多方面內容,要真正關心子女對生活的體驗感與幸福感,真正關懷他們,真正成為高中生的精神支柱和心理動力。倡導良好家風的傳承,讓家庭成為高中生道德成長的良好沃土,引領高中生形成積極的為人處世價值觀,提升他們的道德修養。

(二)進一步完善家校合作的協同機制,教師要成為家校共育的有效橋梁

通過上述調查發現,高中生的學校生活仍存在著諸多困擾,而學校生活困擾的解決仍離不開家校共同育人的理念,因而有必要探尋家校共育的協同機制。一方面,作為專業教育機構的學校,積極進行教育理念、教育方式、社會文化等方面的宣傳和引領,為家庭提供專業的高中生心理發展、情緒疏導、學業提升等方面的支持,減少家庭在教育高中生方面的困擾。另一方面,讓教師成為家校共育的有效橋梁,并不意味著模糊家庭與學校的教育界限,教師要“越俎代庖”。實際上,教師的橋梁作用體現在拉近家庭與學校之間的距離,讓家庭充分發揮其教育作用,從而共同化解學生心理環境中的消極因素。另外,學校教師應反思自我教學水平,增加教學的趣味性,提升教育的有效性。從上述調查看,教師教學無趣已成為高中生學校生活困擾中最重大的問題,同時教師也與高中生心理距離較遠。故而,教師應不斷提升教學水平,激發學生的學習興趣,贏得學生的尊重,還要真正走近學生、關懷學生,傾聽他們的心聲。只有這樣,教師才能真正成為高中生學校生活中值得信任的人。也只有真正關懷學生、了解學生的教師才能真正有效地聯結學校教育與家庭教育。

(三)關注地區差異,“因地制宜”地優化高中生道德成長的心理環境

綜合調查結果來看,生活在不同地區、區域的高中生,道德成長面臨的困擾不盡相同。所以,在制定及實施政策時應考慮區域、生活環境的差異,提升優化的精準性。相較于城市地區,農村鄉鎮地區更應關注高中生的學校生活困擾,尤其在“同學關系”“學習環境”“學校公平”等方面;還應關注農村鄉鎮高中生在家庭氛圍及家庭經濟狀況上遭受的困擾。在脫貧攻堅的時代背景下,農村鄉鎮的經濟及生活水平已大大提高,但還應在農村鄉鎮教育上投入更多,進一步提升農村鄉鎮高中生的生活滿意度和幸福感。從區域省份看,西部地區應從提升改善學校硬件環境及文化氛圍等方面著手,致力于解決高中生學校生活中的學習環境和同學關系等困擾問題。此外,針對西部地區高中生家庭,應盡可能地優化父母的教育理念,提升他們各方面的教育能力,從而進一步優化家庭關系。

【參考文獻】

[1] 葛魯嘉.對心理學研究中環境的理解[J].人文雜志,2007,51(05):39-43.

[2] 劉富書.高校校園心理環境的育人功能[J].江蘇社會科學,2009,30(S1):207-209.

[3] 馬保源.淺談心理環境對品德發展的影響[J].遼寧教育學院學報,1995,13(03):46-47.

[4] 任麗杰.高校心理環境對學生心理成長的影響與應對策略[J].教育探索,2013,33(02):127-128.

[5] 陳厚文.誠實守信:感知、認同與內化——關于加強高中生誠信教育的若干思考[J].福建論壇(人文社會科學版),2011,31(S1):163-164.

[6] 劉磊,傅維利,李德顯,等.高中生誠信觀狀況調查分析與改善對策[J].中國教育學刊,2011,32(02):72-75.

[7] 姚本先,周宵,全莉娟,等.當代中國青少年理想的現狀及影響因素研究[J].心理發展與教育,2015, 31(01):71-77.

[8] 曲延濤,曲有強.高中生感恩心發展現狀及對策研究[J].中國教育學刊,2014,35(04):19-22.

[9] 李蔚然,李祖超,陳欣,等.高中生價值觀的新特征及對策分析——基于9省(區)6887名高中生價值觀發展現狀的調研[J].教育研究,2018,39(07):54-60.

[10] 吳鵬,劉華山.高中生社會責任心與網絡不道德行為的關系研究——道德同一性的調節作用[J].華東師范大學學報(教育科學版),2015,33(01):84-90.

[11] 辛治洋.安徽省普通高中學生道德狀況調查報告[J].課程·教材·教法,2009,29(06):63-69.

[12] 王澍,林丹.影響最深刻的一件事——對高中階段道德教育狀況調查與分析[J].上海教育科研,2011, 31(04):39-41.

[13] 周翠敏,陶沙,劉紅云,等.學校心理環境對小學4~6年級學生學業表現的作用及條件[J].心理學報,2016,48 (02):185-198.

[14] 陶沙,劉紅云,周翠敏,等.學校心理環境與小學4~6年級學生認知能力發展的關系:基于全國代表性數據的多水平分析[J].心理科學,2015,38(01):2-10.

[15] 王煒.青少年道德缺失的家庭原因及解決對策[J].內蒙古師范大學學報(教育科學版),2012,25(10):41-44.

[16] 曹瑞,孟四清,麥清,等.中學生德育環境狀況的基本判斷與建議——基于2011年全國中學生德育環境狀況的調查與分析[J].思想理論教育,2012,28(22):29-34.

[17] 劉芷含.大學生就業壓力與主觀幸福感:雙向中介效應[J].中國臨床心理學雜志,2019,27(02): 378-382.

[18] 王曉娜.高中生心理健康及主觀幸福感狀況調查分析[J].中小學心理健康教育,2021,21(22):19-24.

[19] 穆海婷.高中生校園社會排斥對心理健康影響——人際敏感性與自我認同的鏈式中介作用[D].揚州:揚州大學,2021:18.

[20] 趙宇陽.胡娜.幸福感對青少年學業素養的影響——基于PISA2018中國四省市數據的實證研究[J].教育發展研究,2021,41(06):74-84.

[21] 李新.學生的幸福感——來自PISA2015的測評結果及啟示[J].世界教育信息,2017,30(15):23-29.

[22] 王婷,劉愛倫.中學生和家長的期望差異及其親子關系的調查[J].教育探索,2005,25(01):98-100.

[23] 徐明津,楊新國.農村留守青少年家庭經濟困難與社會適應:心理韌性的中介效應[J].青少年研究與實踐,2020,35(01):22-28+93.

[24] 許慶紅,張曉倩.家庭社會經濟地位、教育觀念與中小學生學業負擔[J].中國青年研究,2017,29(06):61-66+81.

[25] 王田,劉啟蒙,田艷艷,等.教學方式、學習壓力和學習興趣對高中生學業成績的影響——基于有調節的中介模型[J].教育科學研究,2021,32(10):63-69.

[26] 張沖,孟萬金.中小學生綜合幸福感發展現狀和教育建議[J].中國特殊教育,2018,25(09):72-79.

[27] 清伯.家庭教育的本質是家庭生活[J].教育科學研究,2021,32(06):1.

The Current Situation and Countermeasures of the Psychological Environment for Senior High School Students ?Moral Growth in the New Era

FANG Fang

(Anqing Normal University)

Abstract: A survey to 13,614 high school students found that their psychological environment for moral growth is generally good, but poor academic performance, low life satisfaction of teenagers living in rural areas, high learning pressure from the family, and boring teaching are some adverse factors in the process of senior high school students moral growth. Meanwhile, the concern of family and friends are the positive psychological motivation for moral growth of senior high school students. In order to further optimize the psychological environment for senior high school students, we should actively promote the implementation of the Family Education Promotion Law at the national level, and accelerate the construction of the family education guidance service system; while at the school level, the collaborative mechanism of home-school cooperation should be further improved, and teachers should become a bridge for home-school education. Finally, we must pay attention to regional differences and “make measures adjusted to local conditions”. Rural township areas should pay more attention to senior high school students school life problems. The western region should solve the problems of learning environment and classmate relationship from improving the school hardware and cultural atmosphere.

Keywords: Senior High School Student; Moral Growth; Psychological Environment

(責任編輯:張欣蕾)