千年敦煌與其供養人

屹立在敦煌鳴沙山東側千年之久的莫高窟因其絢爛奪目的佛教文化、壁畫藝術及造像形態為世人所熟知。莫高窟南北走向,全長1.7公里,自開鑿第一個石窟至今已有1600多年的歷史,經北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清,各代都有開鑿或修復的石窟。現存有編號的大小洞窟735個,考慮到古有石窟損毀的情況,在鼎盛時期有虛數1000余座石窟也是合情合理的,因此莫高窟亦稱千佛洞。

中國石窟源遠流長,南北皆有,在河西走廊地區尤多。所謂石窟其實就是在石頭壁上開鑿的洞窟,但是省略了一個最關鍵的字“寺”。嚴格意義上講,我們應該稱本文中的石窟為石窟寺。中國有四大石窟,云岡石窟、龍門石窟、麥積山石窟與莫高窟,其中前兩者為皇家石窟,后兩者為民間石窟。皇家石窟是古代統治階級主持建造的官方石窟,多半能知道是哪個朝代哪位皇帝主持建造的。而民間石窟就不同了,出自民間,尤其是莫高窟石窟數量眾多,年代久遠綿長,面對壁畫之精美宏大、塑像的豐富多彩,人們在參觀之余總會提出這么一個問題:這些石窟都是什么人建造的?他們為什么要建造這么多的石窟?這似乎是一個很難一句話回答的問題,但其實,只要你是個有心人,在石窟內就可以找到答案,答案就是壁畫上的供養人畫像。

所謂供養人,就是信仰佛教、出資建窟的施主和贊助人,及與其有關的家族、親屬或社會關系成員。佛教徒為了表示虔誠信教,時時供養,開窟造像的時候,一般會讓畫師在窟內佛像的下邊或左右畫上自己的肖像畫,或手奉香爐香花,或列隊恭敬,或席地跪禮拜,這就是供養人畫像。同時在肖像畫的旁邊還用文字寫上供養人的姓名官職、功德愿望等,這就是供養人題記。所以供養人就是這些石窟的主人,就是莫高窟的建造者。需要說明的是,這里所謂的建造者是指出資者,而不是開鑿石窟的工匠。

中國最大的古代肖像畫圖譜

莫高窟現存供養人畫像共8000多身,題記7000多處,供養人畫像皆是全身像且多為群像,這些畫像包括了各階層、各民族、各行業男女老幼的生者、死者,是社會人物最廣泛的一種人物畫像,因此莫高窟供養人畫像及題記也是中國最大的古代肖像畫圖譜,作為敦煌石窟藝術的重要組成部分,具有極高的史料價值。

莫高窟供養人可以從不同的維度來進行分析,發現頗為豐富和有趣。

(一)若從供養人的個頭大小來分析,隨著建造年代的由古至今,有從小變大的趨勢,這也側面說明其由初始供養禮佛,漸變為服務于政治功利的宣傳品:

在早期十六國北涼、北魏、西魏、北周洞窟中畫像極小,單個像僅有不到20厘米高,在洞窟內一般是畫于南壁或北壁、或南北二壁中下部一排。

到隋唐時畫像變大一些,數量也有所增多,在洞窟中的位置更低,一般在各壁底層畫一圈供養人畫像。

到了晚唐張氏歸義軍時期,供養人畫像大大長高,部分如同真人大小,又在洞窟甬道中繪制窟主或與窟主關系最為密切的人物,開始突出家窟的性質。五代宋曹氏歸義軍時期,沿襲晚唐造像風格的同時也有新特點,不僅幾乎所有的供養人都如同真人甚至超過真人大小,而且進一步突出了家窟的性質,即把窟主家族內幾代相關人物無論男女老幼,甚至死去的家族人物統統畫像入窟。例如61窟供養人像現存題名中帶“故”字的多達16人,全窟供養人實是家族存亡人的“合影”。

此外各個歷史時期男女供養人總是分別開來,畫在不同的壁面位置,或左或右,但卻不同壁,充分反映了中國自古以來男女有別的觀念。在相同性別的供養人眾畫像中,出家眾又總是在在家眾的前面,意在強調佛窟的性質。

(二)若從供養人的身份來分析,上至王公貴族,下至平民百姓都有涉及,這說明信奉佛教與開鑿洞窟在當時是紅極一時的社會時尚,當然這也與佛經中專門有一部《造像功德經》宣揚造像的好處有關,相輔相成。

大致可以將供養人的身份分為五類:

(1)地方官吏,即當時敦煌河西走廊及其他地方官員,上至王公貴族,下至官府小吏以及他們的家屬;

(2)戍邊將士,即當時河西、敦煌、玉門關、陽關等地的節度使、軍將、校尉等;

(3)寺院僧侶,包括僧統、寺主、法師、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等;

(4)庶民百姓,如車夫、馬夫、侍從、守衛及掌扇、持杖,牽衣、捧物人等;

(5)少數民族人物畫像。

(三)若從一個石窟中供養人的人數規模與家庭背景分析,可分為集資的“眾籌窟”,個人或家庭出資的“家窟”:

需要說明的是用“眾籌窟”或者“家窟”這樣的稱謂一是為了說明石窟內供養人的數量差別,二也是為了說明石窟的供養人特點。

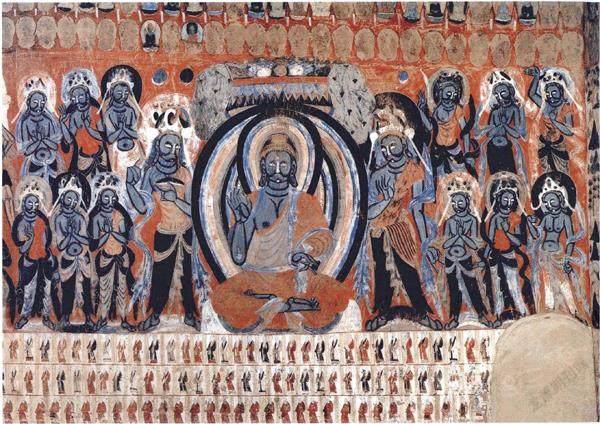

“眾籌窟”中,供養人數量眾多,且無法從數量或者畫像大小角度反映出誰是窟主(即主要出資人),但是這并不代表這個石窟就沒有窟主。例如據史料記載北周瓜州(今瓜州縣)刺史于義修一大窟,學者考證即是現在的428窟,共有供養人1189身(如圖北周428窟)。

“家窟”特征在晚唐張氏歸義軍統治敦煌時期與五代曹氏歸義軍統治敦煌時期尤為明顯。歸義軍時期專指在敦煌地區從公元848年到1035年近190年的特殊歷史時期,前60年為張氏歸義軍統治時期,后120年為曹氏歸義軍統治時期。這段時期對應的中原朝代跨越晚唐、五代至宋初,此時的敦煌嚴格意義上說不屬于中原王朝。安史之亂后,敦煌及周邊地區于公元786年起被吐蕃占據,直到848年以張議潮為首的敦煌當地人起兵推翻吐蕃統治,主動歸心于中原,并最終被中原朝廷冊封為歸義軍,由此拉開了這段特殊的“王命所不及”地區的歷史,因此筆者稱歸義軍為“敦煌中原文明的捍衛者”。

晚唐156窟即是張氏歸義軍首位統治者張議潮的功德窟,而五代100窟則是曹氏歸義軍第二位統治者曹元德為紀念其父曹氏歸義軍的首位統治者曹議金所建(亦有說法窟主是曹議金的回鶻夫人,即天公主窟)的功德窟,兩窟分別有彰顯張議潮與曹議金顯赫戰功的統軍出行圖(《古典文學知識》2023年1月刊中《唐寺主親歷的山河歲月》一文有相關介紹)。

在曹氏歸義軍時代,其統治者更加努力改善與周邊少數民族的關系,通過聯姻等手段與甘州回鶻、西州回鶻、于闐等少數民族政權建立了在平等基礎上友好往來的新關系,以圖共存,因此其統治時間也遠遠長于張氏歸義軍。

聯姻手段有供養人壁畫為證,例如五代98窟即為曹議金在其執政期間建造的功德窟,“敦煌遺書”稱其為“大王窟”。該窟現存供養人畫像251身,他們的身份可分為三類:第一類是曹議金及其家族成員,包括其外祖父張議潮、岳父索勛、太夫人、夫人(回鶻天公主,鉅鹿索氏,廣平宋氏)、兒子(曹元德等)、女婿于闐國王李圣天、姊妹、女兒、兒媳、侄女等;第二類是曹氏政權的幕僚;第三類是僧官。其中曹議金和張議潮畫像繪于甬道南北壁西起第一身的位置,與他們作為節度使的最高職位,以及在各自家族中最大輩分有關;同樣,曹議金的女婿(于闐國王李圣天)和夫人(回鶻天公主)基于曹氏政治聯姻的地位,位于主室東壁門南北兩側供養人的首要位置;其他曹議金的姊妹、女兒、兒媳等都則是按照年齡長幼先后排列。可見職位大小、姻親政治地位、輩分長幼都是影響畫像前后排列次序的決定性因素,其中尤以身份地位的顯著與否最為突出。

當代敦煌的守護者與供養人

莫高窟供養人圖像都是1000多年前的原作,大家可能又會想到另一個問題,這么久遠的壁畫,是如何保存至今的呢?這就要說到敦煌研究院,這個為保護與傳承敦煌文化而成立的學術機構。

自20世紀40年代起,常書鴻、段文杰、歐陽琳、孫儒僩、史葦湘等一批前輩專家,滿懷對敦煌藝術的向往來到莫高窟。伴著大漠戈壁,土屋油燈,在這里扎下根來,開創了敦煌石窟保護、臨摹和研究的基業。中華人民共和國成立后,又有李其瓊、李貞伯、萬庚育、李云鶴、關友惠、劉玉權、賀世哲、施萍婷、李永寧、孫修身、樊錦詩等一批專家學者響應祖國號召,從四面八方來到莫高窟。與常書鴻、段文杰等先生一樣,他們來到莫高窟后就再也沒有離開過。漫漫黃沙,掩不住他們探索敦煌石窟的熱情;大泉苦水,沖不走他們保護敦煌石窟的決心。他們克服了常人難以想象的困難,忍受著和家人分居兩地,子女無法接受正常教育的痛苦,默默無聞地守護著祖國的文化寶庫。“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”,他們被稱為 “打不走的莫高窟人”。

臨摹壁畫是研究與保護敦煌文化的重要手段之一,這其中最有名的供養人臨摹復原圖是出自段文杰先生之手的130窟臨摹畫《太原王氏都督夫人出行圖》。

該圖是唐代供養人畫像中規模最大的一幅,共十二人,前三人為主人,后九人為奴婢。前三人均有榜題,第一身形象最大,瀝粉堆金的榜題為“都督夫人太原王氏一心供養”;第二身形象較小,墨書榜題為“女十一娘供養”;第三身形象更小,墨書榜題“女十三娘供養”。根據榜題可以得知后兩身供養人是都督夫人的女兒。這幅供養人畫像人物造型富有唐代氣象,無論是主人還是奴婢,都具有“曲眉半頰”“半肌膩體”的“楊貴妃型”的特點。不過,每個人的面容神采又各不相同:主人們雍容華貴,手捧香爐或鮮花,合掌致禮,流露出恭敬虔誠的心情;奴婢則有的捧琴,有的端水瓶,有的以紈扇觸面,悠然自得。這幅畫的線描流動如生,不僅線的形態頗有變化,對于線的主輔,線的疏密,線的虛實,都十分考究,塑造了形象生動、性格鮮明、生機蓬勃的唐代美人。

在1944年國立敦煌藝術研究所(敦煌研究院前身)成立之前,130窟甬道南壁的表層壁畫被人剝離后露出了底層這幅著名的盛唐供養人畫像。然而這幅供養人畫像被剝出后,由于遭受流沙掩埋、潮氣嚴重侵蝕等自然因素的影響,現在已漫漶不清,地仗層也與崖面脫離。如果沒有段文杰先生的苦心鉆研與精心臨摹,我們就無法想象更無法看到這幅供養人畫像的真貌。

早年的莫高窟地區沒有電,因此對于當時在莫高窟工作和生活的人來說,尤其是那些長期在昏暗石窟中工作的人來說,非常盼望可以在明亮的燈光下臨摹壁畫。于是在1958年領導提議利用莫高窟母親河大泉河的水流來建造一個小小的水力發電站。據古文獻記載,過去大泉河的流量還是挺大的,可現在的大泉河只有涓涓細流,要建成能夠為工作和生活提供用電的小水電站,必須筑壩蓄水,形成一定的落差。

這個任務落在了當時保護所所長孫儒僩身上。孫老是學建筑出身,較之其他藝術繪畫類的同仁,已經屬于工程技術類了,但是水電仍舊是另一行當。

于是孫老咨詢了敦煌水電局的技術員,從而明確了修壩蓄水的地點并獲得了水電站圖紙。小小的水電站,麻雀雖小,也必須肝膽俱全,有什么進水管、水輪機、傳動軸等等。于是孫老又找到了敦煌縣木器舍的木工劉師傅,一個識圖一個建造……與此同時還要筑壩。筑壩的工程量雖不大但卻要動用研究院所有的人力。很多人平時都是拿筆畫畫的,干筑壩這種粗活時,經常會有人砸傷了腳,扭傷了腰,撞破了頭。經過一個多月的辛勤勞動,他們終于建起了這座長100米,寬3米,高12米的水電站。

試運行當天,大家翹首以盼見證奇跡。一聲令下開閘放水,可是發電機只運行了幾秒鐘,水渠就垮了。那天在洞窟中臨摹的美術工作人員,也在黑暗中等待著電燈被點亮的時刻,據說發電機在轉動起來的瞬間,電燈確實是亮了幾秒鐘的。水電站的修建以失敗告終,但那片刻的光明使敦煌研究院的所有人都看到了希望。

2018年,當筆者作為首批敦煌文化守望者來到莫高窟,在96窟九層樓頂的鳴沙山上部署顆粒物濃度監測系統時,望著遠處的三危山,想起了公元366年樂樽和尚游歷至此,也正是在此處看到了“萬丈佛光”,于是停下腳步,開鑿了第一個石窟,成了莫高窟第一個供養人。而此時此刻雖然沒有佛光重現,但是卻清晰看到了靜靜屹立在莫高窟旁的敦煌研究院逝者墓碑。如果把在古代敦煌修建石窟時的出資人稱為莫高窟供養人,那么敦煌研究院的這些工作人員不也是當代敦煌的守護者與供養人嗎?正是他們幾代人的努力和代代相傳的堅守精神讓我們能依然看到這舉世矚目的文化遺產。2014年,敦煌研究院樊錦詩院長在“敦煌研究院成立70周年座談會”上將這種精神明確命名為“莫高精神”,并將其內涵概括為“堅守大漠、甘于奉獻、勇于擔當、開拓進取”。

正是歷代“供養人”的虔誠,在經年累月后造就了精妙絕倫、舉世無雙的敦煌莫高窟。九層樓的角檐鐵馬風鈴隨風搖曳,訴說著大漠孤煙中不變的情感寄托;石壁上的洞窟門仿佛歲月通道的入口,藏匿著千年的文化。當我們凝視著這一幅幅畫作時,仿佛感受到一顆顆心跨越時空,這是文明的先聲,文化的傳承。如今述說著莫高窟的點滴,將這里的故事帶出去,也是一種精神上的供養。

趙宇 世界經濟論壇物聯網與智慧城市亞洲區專家顧問