維利·羅尼用溫情定格巴黎街頭

若西

亨利·謝福羅街和古荷恩街路口的咖啡館,1948年

維利·羅尼說:“我從來沒有尋找過獨特的或者獨家新聞,我聚焦那些構成我生活的事物,平凡之美總是我最大的情感源泉。”最近展出的“Willy Ronis Par Willy Ronis—永恒的巴黎”——維利·羅尼經典攝影作品展(上海站)點燃了上海這座國際大都市的溫情。展覽由上海寶龍美術館、上海博盟文化攜手叩聞藝術舉辦,法國國家歷史古跡建筑和影像多媒體館(MPP)和法國國家博物館聯盟-大皇宮影像中心(L’Agence Photo RMN-GP)共同支持。

維利·羅尼(1910—2009),出生于法國巴黎,親歷兩次世界大戰,他拍攝的作品主角多為二戰后的巴黎市民,用黑白攝影捕捉平民百姓日常生活的瞬間。

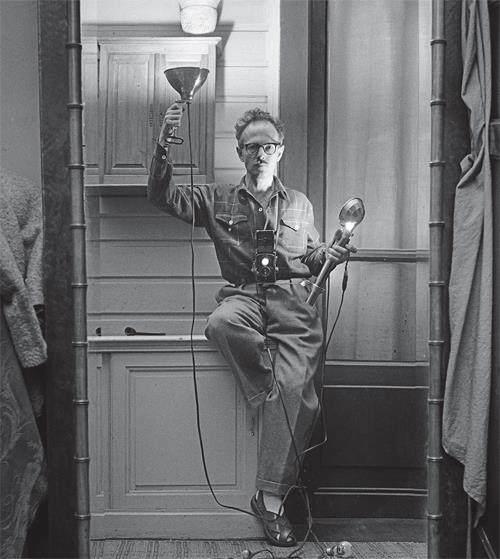

維利·羅尼是與卡蒂埃-布勒松、布拉塞、羅伯特·杜瓦諾齊名的攝影大師,法國現實主義攝影流派的代表人物之一,他的第一張照片拍攝于1927年,一直拍到了2002年。

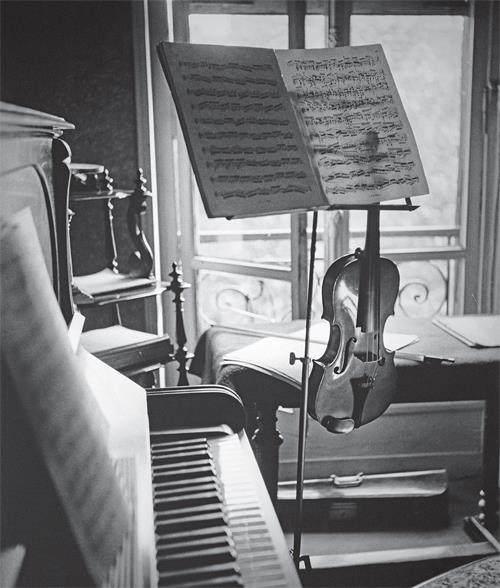

維利·羅尼小時候喜歡音樂,他的父親是來自敖德薩的猶太攝影師,母親是來自立陶宛的鋼琴教師。起初,他感興趣的是音樂,不是攝影。15歲的時候,父親送給他一臺照相機。其間,他父親經營了一家社區人像照相館,他對照相館的工作有些了解,卻一點也不喜歡,他覺得此類傳統的社區照片非常乏味。在照相館工作之前,他的生活一直與樂譜和鋼琴相伴。在他的作品里也可以看到,音樂元素貫穿了他的一生。

關于《我的小提琴》,維利·羅尼說:“這是在我家中擺拍的一張照片,開闊的畫面使小提琴成為主題,琴譜從有些模糊的鋼琴上可以看出。鏡頭瞄準的是三腳架,上面是巴赫的曲譜。我從此不再將擺拍和即興拍分開,前者可以有足夠的時間,而后者連自己都不一定意識到,然而兩者都需要取景功底。這種能力在畫畫、逛博物館,特別是17世紀的弗拉芒地區畫家那里可以學到。”

1932年,因為父親得了癌癥,維利·羅尼不得不接手父親的工作并且勉為其難地管理了四年。1936年7月14日是法國的國慶節,紀念1789年法國大革命的日子。維利·羅尼帶著一臺業余照相機,上街拍了一些值得紀念的事件的照片,包括當選者、游行隊伍等,這些照片中有幾張被登在報刊上,這是他靠自己的實踐掙的第一筆錢。就這樣,他開始了在巴黎街頭的攝影生涯。

《我的小提琴》,巴黎,1936年

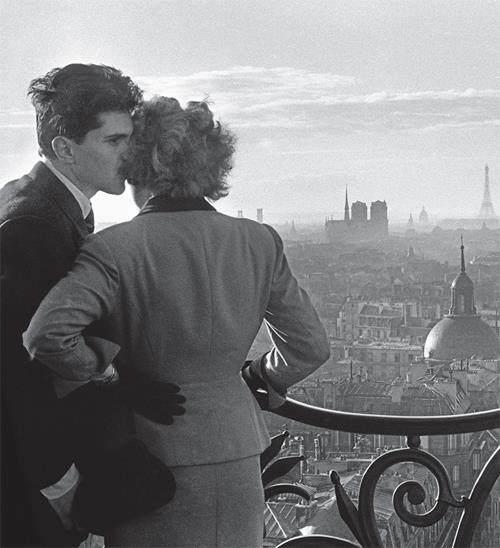

《巴士底戀人》,1957年

《小巴黎人》,1952年

1937年,他決定成為獨立新聞攝影師。1949年,他加入Rapho圖片社,拍攝題材豐富廣泛,其中包括社會名流、工業報道、廣告、時裝等。1957年,他的攝影作品榮獲威尼斯雙年展金獎。他陸續在巴黎多所藝術學院執教。1975年,繼布拉塞之后,他接任法國攝影師-記者-插畫師協會的名譽主席。1979年,他獲法國教育部頒發的攝影藝術金獎。

關于《小巴黎人》,維利·羅尼說:“1952年5月,一份婦女雜志向我預定一組照片,主題是當一個離家25年的記者重返巴黎,看到了什么對他有意義的畫面,包括:喝咖啡的法國人,提著公文包的保險經紀人,在凡爾賽門前趕著羊群的牧羊人,等等。這組照片一次性通過,但最好的是《小巴黎人》。

在法國經濟困難的戰后初期,維利·羅尼的黑白攝影捕捉了大量巴黎平民百姓日常生活的瞬間,展覽通過對維利·羅尼在70余年創作生涯中拍攝的日常軼事的欣賞,發起一場對日常和周遭事物保有簡單快樂和純粹同理心的運動。在“功能性過剩,生態性不足”的后疫情時代,人們比以往更需要重拾對生活本身的仁慈與信念。維利·羅尼的人文主義攝影作品即是搭建社會脈絡、連接情景關系的絕佳見證。

維利·羅尼以詩意的鏡頭語言在表現巴黎浪漫化的懷舊美學的同時,將瞬間的真實凝結于永恒,拓印成為保留歷史痕跡的文獻材料。展覽借鑒了對維利·羅尼的復調藝術創作結構有極大啟發意義的賦格曲作為場域線索,將主體意識和形式組織勾勒成疊加狀態。通過人文主義攝影的敘事過程,將展覽劃分為軼事、戲仿、柔情、幻想四個板塊,將歷史記錄和瞬間體驗視為一個永恒的、共同的過程,讓相遇和交流在時空中產生交織共振的作用。

這幅《巴士底戀人》是維利·羅尼展現浪漫巴黎的代表作,他說:“巴士底廣場的‘七月圓柱’又稱巴士底紀念塔,站在上面不僅可以一覽巴黎全貌,還可以拍到許多標志性建筑。我獨自憑欄遠眺,取景、瞄準、拍攝,一氣呵成。這張照片是在我拍完《巴士底廣場七月柱影子》之后意外拍到的。在我準備離開時,一對熱戀中的年輕情侶上來了,或許他們也愿意讓我見證他們熱戀的喜悅。雨后的巴黎是最美的,還有一些云霧在天空中飄蕩, 裝飾著天空。1988年一次新書簽售會上,我終于與這對夫妻再次相遇,他們在巴士底廣場對面的圣·安東尼奧街上經營著一家咖啡館。”

維利·羅尼從事攝影近半個世紀,專門拍攝法國人民,特別是首都巴黎市民的日常生活。他于2009年9月12日在巴黎去世,享年99歲。在他去世時,法國政要紛紛表示哀悼,時任總統薩科齊稱他用手中相機為一代又一代法國人“永遠留住了屬于人民的、富有詩意的法蘭西”。

維利·羅尼的展覽足跡遍布了巴黎、紐約、柏林、倫敦、莫斯科、以色列、瑞士、意大利、日本等地。他的所有底片原作全部由隸屬于法國文化部的國家歷史古跡建筑和影像多媒體館作為法國的文化遺產收藏,有關他作品研究的出版專著超過40本,在他去世后,他的作品被包括蓬皮杜藝術中心在內的各大博物館爭相收藏。

編輯:夏春暉 386753207@qq.com