AIGC影響下的設(shè)計業(yè)

張云亭

4月13日,2023年索尼世界攝影獎的展覽在倫敦薩默塞特宮開幕。同一天,獲得今年公開組創(chuàng)意類大獎的攝影師鮑里斯·埃爾達(dá)格森(Boris Eldagsen)卻在個人網(wǎng)站宣布退賽,他坦白自己的作品其實是由OpenAI的Dall·E工具生成的,“AI生成的圖像和攝影不應(yīng)該在這樣的獎項中一同競爭”。

埃爾達(dá)格森在文章中形容自己的申請行為像是“厚顏無恥的猴子”,將自己的退賽視作抗議之舉,希望引起社會公眾對AI圖像與攝影區(qū)別的討論。

這不由得使人想起去年Twitter上畫師們對杰森·艾倫(Jason Allen)的聲討。當(dāng)時艾倫使用AI生成的作品《太空歌劇院》(Thé?tre Dopéra Spatial)參加藝術(shù)比賽被眾多畫師指責(zé)作弊,他們認(rèn)為艾倫搶走了屬于其他創(chuàng)作者的榮譽。

但與索尼世界攝影獎這個全球最具影響力的攝影比賽全然不同,艾倫參與的科羅拉多州博覽會的美術(shù)比賽完全是當(dāng)?shù)厝说淖詩首詷贰K皇且粋€地地道道的農(nóng)業(yè)主題博覽會,始于南北戰(zhàn)爭結(jié)束不久的1872年,主要的參展商都是當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民和牧民,來此展示自己種的農(nóng)產(chǎn)品和養(yǎng)殖的牲畜,后來隨著參觀的游客越來越多,才逐漸發(fā)展出各種娛樂賽事,例如手工娃娃比賽、石頭疊疊樂比賽等等。艾倫當(dāng)時贏得的“美術(shù)比賽”也屬于其中之一,他的作品在所有參賽的20幅畫作中獲勝,他也因此獲得了頭獎—一枚獎?wù)潞?00美元現(xiàn)金。

站在埃爾達(dá)格森對立面的艾倫認(rèn)為輿論對他并不公平,“我不會為此道歉,”他說,“我贏了,我沒有違反任何規(guī)則。”

杰森·艾倫并不缺少支持者。自計算機發(fā)明以來,利用算法/AI創(chuàng)作是藝術(shù)家們一直在探索的手段。早在1973年,藝術(shù)家哈羅德·科恩(Harold Cohen)親自開發(fā)一種名為AARON的算法來控制機器繪畫和上色,他的作品甚至曾在倫敦泰特美術(shù)館展出。2018年,一幅名為《Edmond Belamy》的肖像畫在佳士得拍賣會上成功售出,售價甚至高達(dá)43.5萬美元。這幅畫作也并非出自人類之手,它由3名法國藝術(shù)家利用當(dāng)時流行的生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)算法生成。

相比之下艾倫的畫作既沒有堂而皇之地掛在美術(shù)館里,也沒有

鮑里斯·埃爾達(dá)格森獲得今年索尼世界攝影獎公開組創(chuàng)意類大獎的AI作品。

在拍賣會上賺得大錢,無非是拿了一個玩票性質(zhì)的獎。事實上,對艾倫的批評映射出創(chuàng)意工作者群體壓抑許久的焦慮與恐懼,與其說他們在惱怒艾倫,不如說他們在惱怒2022年涌現(xiàn)出的一大批圖片生成工具,從創(chuàng)業(yè)公司的Disco Diffusion、Midjourney,再到大公司Google、微軟分別推出的Imagen和NUWA。

與上一代GAN算法不同,擴散模型算法只需要訓(xùn)練一個生成器,不像前者還需要額外訓(xùn)練一個判別器。這就使得它的模型更簡潔,用更少的訓(xùn)練參數(shù)就能生成更高質(zhì)量的圖片。AI機器視覺知名學(xué)者馬毅教授這么總結(jié):“幾行簡單正確的數(shù)學(xué)推導(dǎo),可以比近10年的大規(guī)模調(diào)試超參調(diào)試網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有效得多。”

從花費多年需要親自打磨代碼的AARON,到需要幾個人花費數(shù)周時間調(diào)試的GAN,再到一個人花費半天時間就能搞定的擴散模型算法,AI工具使用門檻越來越低的同時,生成效果也在飛速進(jìn)步。在Midjourney、Stable Diffusion、Dall·E 2等圖片生成平臺上,人們完全拋棄了用筆作畫的方式,他們像巫師一樣在屏幕上寫下一個又一個詞匯:貓咪、水彩風(fēng)景畫、歐普藝術(shù)風(fēng)格、橫版,然后敲擊回車,幾幅以貓咪為主題的抽象畫作就在屏幕上顯現(xiàn)出來。這些詞匯被稱作提示詞(Prompt),而使用這種方式創(chuàng)作的職業(yè)在中國臺灣地區(qū)有一個詩意的翻譯—AI詠唱師。

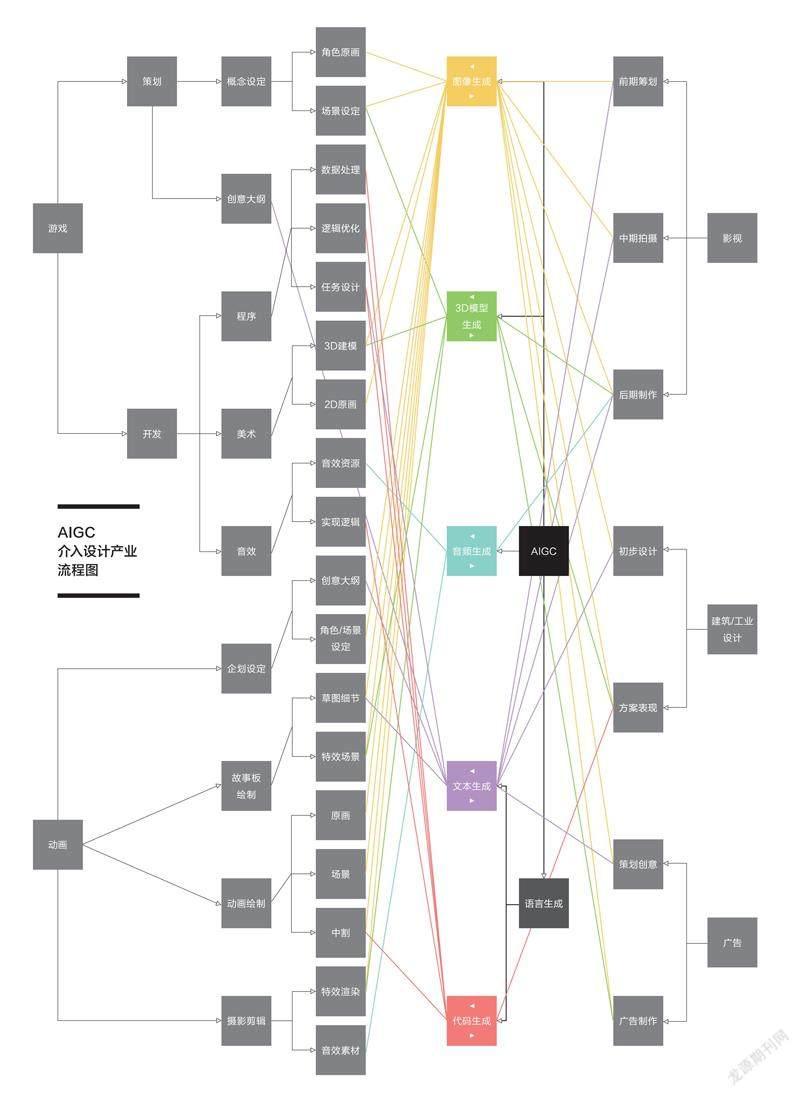

AI在幾秒鐘內(nèi)生成的畫作,換作專業(yè)畫師,需要數(shù)個小時才能完成,更別提培養(yǎng)這樣一位人類畫師需要數(shù)年時間,但只要有電力和算力,AI可以不知疲倦地生成一張又一張的圖片。“設(shè)計領(lǐng)域的不可能三角被打破了,過去我們認(rèn)為高質(zhì)量、高效率和低成本是無法同時做到的,但AIGC(人工智能生成內(nèi)容)改變了這一切。”Veewo Games創(chuàng)始人楊迅對《第一財經(jīng)》雜志說,“商業(yè)設(shè)計將會受到嚴(yán)重沖擊,尤其是那種模式化很強的商業(yè)設(shè)計,一定會被AI取代。”

“未來已來,只是分布不均。”科幻作家威廉·吉伯森(William Gibson)的名言又一次應(yīng)驗了。身為公司經(jīng)營者,楊迅明顯感到今年以來從獵頭那里收到的資深畫師的簡歷多了很多。“而且他們要的薪資比以前要低20%,他們是在降薪找工作。”他說道。

更殘忍的是,最先被替換的是那些對繪畫有執(zhí)念的人。“有部分畫師屬于有藝術(shù)家傾向,或者從小接受科班的美術(shù)教育,他們覺得畫畫是一件帶有使命感的事情,”楊迅解釋道,“比如說他們中間的少部分群體甚至不太接受用3D軟件去建模輔助,覺得那是一種透視作弊的行為,這樣的畫師繪畫的動力是沉浸在繪畫的樂趣之中。”但在AIGC時代,美術(shù)中的“術(shù)”變得越來越不重要。過去畫師們需要耗費很大精力學(xué)習(xí)如何去表達(dá)各種材質(zhì)的效果,現(xiàn)在,只要找到特定的提示詞然后“詠唱”出來,AI就會幫你完成填充的工作。

波蘭插畫師格雷格·魯特科夫斯基的西方奇幻風(fēng)格在AI圖片生成平臺上受到歡迎。

在AI弱化了“術(shù)”的價值的同時,“美”的價值卻也同時凸顯了出來。傳統(tǒng)的美術(shù)資源制作是一個正向的過程,設(shè)計師會先有一個想法,然后形成草稿,再在草稿上反反復(fù)復(fù)打磨,最終形成美術(shù)資源;AIGC的資源制作是一個逆向的過程,把提示詞輸入進(jìn)去后,它即刻把各種可能性給到設(shè)計師,設(shè)計師只需要判斷哪些元素是不需要的,一步步將多余的元素剔除掉,最后留下成品。“對于那些已經(jīng)積累了十多年的美術(shù)大神來說,他們很早就不在一線做術(shù)相關(guān)的東西了,而是做美學(xué)方向與藝術(shù)指南之類的指導(dǎo)。”楊迅說,“現(xiàn)在借助AI的能力,他們的美學(xué)理念可以快速實現(xiàn)和驗證,更清晰快速地表達(dá)自己在美學(xué)上的理解。”

顯然,這一次受到AICG沖擊最嚴(yán)重的都是設(shè)計行業(yè)中偏執(zhí)行層的崗位。在設(shè)計行業(yè)從初級設(shè)計師、中級設(shè)計師、資深設(shè)計師到設(shè)計總監(jiān)的職業(yè)發(fā)展路徑中,隨著崗位級別的提升,工作的重點就逐漸轉(zhuǎn)移到理解客戶需求和項目管理上。“很多導(dǎo)演并沒有想清楚某個特效場景要實現(xiàn)什么效果,他們也只是有個模糊的概念,諸如唯美、浪漫等。”數(shù)字王國視效總監(jiān)郭旺告訴《第一財經(jīng)》雜志,“我的工作就是通過我的經(jīng)驗幫助導(dǎo)演捋清思路,并且拆解給各個模塊去執(zhí)行。”

同樣的,在建筑設(shè)計行業(yè)中,理解客戶需求一樣是難以被AI替代的工作。Gensler建筑設(shè)計事務(wù)所副總裁兼上海辦公室工作室總監(jiān)秦振暉以小米總部的室內(nèi)設(shè)計為例,最初他以為小米想要一個跟國際接軌的設(shè)計,但在與首席品牌官溝通后,對方提出了想要一個菜場文化的設(shè)計。“如果讓AI給我一個菜場文化的設(shè)計,AI大概率是辦不到的。”秦振暉接著說道,“因此我們頻繁地與小米各個團隊的人去交流,理解如何在辦公空間中保留創(chuàng)業(yè)公司會有的煙火氣。”

對于郭旺和秦振暉這樣的設(shè)計總監(jiān)來說,經(jīng)年累月的設(shè)計工作不僅鍛煉了他們的審美品位,還提升了他們對客戶需求的把握能力。通過減少自己與執(zhí)行層設(shè)計師的溝通成本,AIGC反而釋放了他們的設(shè)計潛力。但對于剛剛進(jìn)入設(shè)計行業(yè)不久的新人來說,AIGC毫無疑問擠壓了他們成長的空間。“初級設(shè)計師90%以上的工作都是枯燥無味的,但這就是設(shè)計行業(yè)的必經(jīng)之路,任何設(shè)計大師都是在反反復(fù)復(fù)做了這些基礎(chǔ)工作后才形成了自己審美體系和設(shè)計語言。”獨立設(shè)計師林衍竹對《第一財經(jīng)》雜志說道:“大量錢少活多的初級設(shè)計工作其實是這個行業(yè)能夠不斷培養(yǎng)出優(yōu)秀設(shè)計師的基礎(chǔ),但現(xiàn)在AI其實是把地基毀了。”

從宏觀的人類社會發(fā)展史看,設(shè)計產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)至今也就不到300年。在工業(yè)革命之前,并沒有獨立的設(shè)計職業(yè),當(dāng)時的手工匠人自己就是設(shè)計師和建筑師。而隨著第一次、第二次工業(yè)革命的發(fā)生,大規(guī)模商品生產(chǎn)讓設(shè)計逐漸成為一個獨立的職業(yè)。21世紀(jì)至今,計算機設(shè)計工具的普及,以及互聯(lián)網(wǎng)、移動應(yīng)用與游戲產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,又催生出大量對設(shè)計崗位的需求。在中國設(shè)計業(yè),長久以來,由于規(guī)模化市場所開放的設(shè)計職位入行門檻低,初級設(shè)計師占比很大,行業(yè)頂尖職位的數(shù)量卻很有限,整個行業(yè)像是個倒扣的漏斗,人才是逐層篩選出來的;另一方面,成為明星設(shè)計師在中國幾乎是獲得市場的最好出路,但這也意味著,一直以來,大部分資源都被頂部的少數(shù)設(shè)計師所占據(jù)。

而隨著AI對設(shè)計行業(yè)顛覆式的影響,入行門檻提升,未來設(shè)計行業(yè)很可能演化出學(xué)徒制的人才培養(yǎng)方式。“設(shè)計師的職業(yè)通道依然會存在,但可能會以師徒的方式維系。”一覽科技聯(lián)合創(chuàng)始人陳錫言這么判斷,“入行后就會有個師傅帶著你成長,而不是像現(xiàn)在這樣大浪淘沙。”

暫且不論未來的設(shè)計行業(yè)會是怎樣的形態(tài),有個更加迫切的問題已經(jīng)擺在如今的設(shè)計師們面前—版權(quán)。

AIGC引發(fā)的版權(quán)問題主要可以劃分為兩大類,其一是輸出內(nèi)容的版權(quán)如何界定,即使用AI創(chuàng)作出來的圖片是否與用筆畫出來的作品一樣受到著作權(quán)法的保護(hù);其二是輸入內(nèi)容的版權(quán)如何界定,也就是在訓(xùn)練AI模型時被“投喂”的作品的版權(quán)是否應(yīng)該得到保護(hù)。

對于前一個問題,目前絕大部分AI圖片生成平臺都放棄了對于生成作品的版權(quán),但這并不意味著使用者就直接擁有了作品的版權(quán)。不久前,美國版權(quán)局在一封回復(fù)作家克里斯蒂娜·卡什塔諾娃(Kristina Kashtanova)的郵件中表示,他們認(rèn)為AI生成的圖片不應(yīng)該受到著作權(quán)法的保護(hù),當(dāng)時卡什塔諾娃希望給她用AI生成的漫畫書注冊版權(quán)。同樣的問題也困擾著杰森·艾倫,在一次采訪中他提到自己前后花費了80個小時對那幅獲獎的作品做了900多次迭代,他認(rèn)為如何使用提示詞是他作為創(chuàng)作者付出的努力。

一個不得不承認(rèn)的事實是,提示詞也是有價值的,畢竟已經(jīng)出現(xiàn)了諸如PromptBase這樣的銷售平臺,賣家可以將自己精心挑選的提示詞打包出售,一套的定價最低也需要1.99美元。

不久前《麻省理工科技評論》的一篇報告發(fā)現(xiàn),在Midjourney和Stable Diffusion這兩個最受歡迎的AI圖片生成平臺上,最常用的藝術(shù)家提示詞居然是波蘭插畫師格雷格·魯特科夫斯基(Greg Rutkowski),它的名字作為提示詞被使用了9.3萬次,相比之下,畢加索的使用次數(shù)不足2000次。出生于1988年的魯特科夫斯基擅長西方奇幻風(fēng)格的繪畫,大名鼎鼎的《龍與地下城》規(guī)則書的封面就是出自他的手筆。對于比畢加索更受歡迎這一點,魯特科夫斯基雖然開心,但更多的是擔(dān)憂,“對我和許多其他藝術(shù)家來說,這(指AI作畫)越來越像是對我們事業(yè)的威脅”。

這其實涉及到了關(guān)于AIGC版權(quán)的第二個問題,使用各種內(nèi)容訓(xùn)練AI模型是否在法律上侵犯了原作者的版權(quán)。

版權(quán)問題的背后是利益分配的問題,當(dāng)然這已經(jīng)不是計算機技術(shù)第一次與內(nèi)容生產(chǎn)者產(chǎn)生利益沖突了。2000年年初,在Google搜索引擎剛剛出現(xiàn)時,門戶網(wǎng)站和博客作者們認(rèn)為Google在利用他們生產(chǎn)的內(nèi)容獲利,于是開始向Google申請版權(quán)費用。最終在2003年,Google發(fā)布了AdSense來幫助網(wǎng)絡(luò)發(fā)布商通過內(nèi)容匹配的文字廣告盈利,這種全新的商業(yè)模式緩和了Google與內(nèi)容生產(chǎn)者的矛盾。

現(xiàn)在AI技術(shù)公司們要再次直面內(nèi)容生產(chǎn)者們的怒火,設(shè)計行業(yè)的競爭本來就比較飽和,每多一張AI畫作被商用,就意味著某位畫師少賣出一張畫。“我所指出的利益侵占實際上分成兩個方面,一個是經(jīng)濟利益,另一個是名聲。”Veewo Games創(chuàng)始人楊迅說,“在過去,風(fēng)格是與畫師本人綁定的,只有他能夠畫出這個風(fēng)格的作品,但當(dāng)AI學(xué)習(xí)他的風(fēng)格并且生成作品后,他的風(fēng)格價值就被稀釋了,這是對畫師利益和名聲的雙重?fù)p害。”

不少藝術(shù)社區(qū)已經(jīng)禁止大公司繼續(xù)利用網(wǎng)站上的作品來訓(xùn)練AI模型;藝術(shù)家夫婦馬特·德里赫斯特(Mat Dryhurst)與荷莉·赫恩登(Holly Herndon)共同推出了一個名為“我是否被用于訓(xùn)練了”(Have I Been Trained)的網(wǎng)站來幫助藝術(shù)家們識別自己的畫作是否被AI用來訓(xùn)練;《莎拉的涂鴉》的作者莎拉·安德森(Sarah Andersen)聯(lián)合兩位藝術(shù)家一起向Stable Diffusion提起了訴訟。

技術(shù)公司與內(nèi)容創(chuàng)作者們的新一輪博弈才剛剛開始。不過,內(nèi)容生產(chǎn)者們即使最終獲得勝利,法律能夠保護(hù)的還是那些有著明確藝術(shù)風(fēng)格的作者。“我認(rèn)為很多人感到受到威脅是因為他們對自己所做的工作沒有足夠的控制權(quán),你看的每一部漫威電影都有數(shù)百位藝術(shù)家貢獻(xiàn)了創(chuàng)作,但你記不得他們的名字。”曾經(jīng)多次為DC漫畫繪制封面的藝術(shù)家簡明(James Jean)對《第一財經(jīng)》雜志說,“當(dāng)AI接管越來越多工作的時候,很多人需要自覺成為為自己創(chuàng)作的藝術(shù)家,而不是為商業(yè)公司打工的畫師。”

齊澤克在他最近發(fā)表的《人工蠢話》一文中引用了德國詩人海因里希·馮·克萊斯特的一段話:“如果一個想法表達(dá)得很模糊,那并不意味著這個想法在構(gòu)思時就是混亂的。相反,很可能那些表達(dá)得最令人困惑的觀念,正是那些思考得最清晰的。”AIGC就是將各種素材融為一爐,再用概率學(xué)的方式將它們排列組合成新的作品。正如齊澤克所言,絕對理性的AI是不會“構(gòu)思混亂”的,但人類的表達(dá)常有晦澀曖昧的一面,這種模糊既反映了人的局限,也反映了人的獨特性。

擴散模型的工作原理可以看作是對模糊不清的圖片一點點去除噪聲,這個過程遵循一種概率學(xué)上的最優(yōu)解,而對模型的訓(xùn)練就是讓AI學(xué)習(xí)不同藝術(shù)風(fēng)格、不同主題的概率學(xué)解法。AIGC將各種素材融為一爐,再用概率學(xué)的方式將它們重新排列組合成為新的作品,訓(xùn)練的數(shù)據(jù)越多,生成的圖片就越合乎邏輯,越完美無缺。但人類不僅僅是喜歡完美的物種,人類更是喜歡不完美的物 種。

正如陳丹青在其藝術(shù)節(jié)目中所說,“規(guī)范永遠(yuǎn)在期待天才的偏離”。藝術(shù)史是一部叛逆史,不僅僅是音樂,莫奈的《睡蓮》、卡夫卡的小說,它們在誕生之初都被傳統(tǒng)視為有缺陷的作品,但喜新厭舊的人類最終會把它們推向偉大。

IDEO中國區(qū)執(zhí)行總裁查爾斯·海耶斯(Charles Hayes)認(rèn)為在AIGC時代,學(xué)習(xí)關(guān)閉信息是很重要的。“在這個技術(shù)變化如此之快的時代,可以獲得的數(shù)據(jù)越來越多,信息轟炸愈演愈烈,如何重新與自己建立聯(lián)系,將來自內(nèi)心的信號與外界的嘈雜區(qū)分開,這變得異常的重要。而這也是我為什么在練習(xí)正念,從大自然、落葉這些永恒的事物中汲取靈感。只有讓自己跳脫出來,才能看得更清楚。”他對《第一財經(jīng)》雜志說。