數字化時代語言學習者讀寫能力探究

羅 曉

(湖南科技大學,湖南 湘潭 411201)

一、 “新”讀寫能力的時代背景

近年來,數字化技術迅猛發展,尤其是《教育信息化十年發展規劃(2011 ~2020 年)》《中國教育現代化2035》頒布之后,信息技術與高等教育深度融合,人才培養模式不斷創新,外語教學信息化快速發展。 為促進語言教學與數字技術協同發展,研究者針對不同學段、教學內容、教學進程,融合數字化技術進行多維度探究。 不僅加深人們對讀寫能力和科技之間的關系,而且使得人們更加關注語言教學和讀寫能力的關系,對語言讀寫能力提出更高要求[1]。

二、 “新”讀寫能力的定義特征

“新”讀寫能力是由數字技術的發展所帶來的全新形式的讀寫能力。 數字科技的作用不容小覷,但其所包含的內容并不局限于科技層面。 不同的學者從不同的角度將其概念化。 第二語言習得研究者多從社會文化的角度解讀“新”讀寫能力,著重關注數字化工具的功能、影響以及其對意義協商的作用,尤其是對存在問題的交流或單詞等純語言角度的意義協商。 數字化工具幫助人們構建出一個計算機輔助通信世界,語言學習者在這一通信世界中參與社會和文化活動,創建本人角色,共享與交流信息。 Leu 等學者(2004)從心理語言學的角度將“新”讀寫能力定義為,在互聯網和其他信息與通信技術使用中,人們有技巧、有策略地成功使用和適應快速變化的信息通信工具,成功應對隨之不斷出現和影響個人生活和專業領域的不同情境。 簡而言之,人們要學會通過互聯網和其他信息通信技術來識別重要的問題,定位信息,批判性地評價信息的有效性,綜合所得信息回答問題并將信息準確傳遞給他人。 此定義隱含著五個“新”的定義特征:第一,互聯網和其他信息通信技術在當今世界中發揮著重要的作用,尤其是在通信或信息傳達中。[2]人們借助手機或互聯網取代傳統的面對面或是寫信的方式與他人聯系交流。 這一變化使得信息交流打破了時間和空間的局限。 人們之間的交流可以跨越不同的地域,可以實時通訊亦可延時通訊。 第二,“新”讀寫能力是物質和其所承載的抽象能力的集合體,其本質具有多樣性,不單單指技術產品或配置,還包含使用技能和使用策略。 第三,技術的發展與“新”讀寫能力相互促進。 科學技術的發展促進了“新”讀寫能力的出現,而“新”讀寫能力的出現要求人們使用這些數字化產品,同時也刺激其功能的升級與完善。 第四,“新”讀寫能力要求人們辯證思考。 當今時代的信息,尤其是網絡上的信息,具有易獲得性和多樣性。 這使得人們周圍充斥著大量無效信息,甚至是虛假信息。[3]所以,在信息處理過程中,人們須批判性地識別、定位、評估,綜合所有輸入的信息,來保證信息的信度與效度。 最后,“新”讀寫能力強調個人參與度。 最終的目標是促進信息的交流與互動,而個人積極參與在整個過程中必不可少。 綜上,可以看出“新”讀寫能力有著深刻的時代意義,并且極為重視個人辯證能力、操作能力和協作能力。 所以,總的來說,“‘新’數字讀寫能力可以界定為在新技術環境下運用語言、聲音、視頻等多種符號進行有效的研究、交際和建構的能力。”[4]

談及這些“新”的能力,學習者對其載體——數字化工具的用途須有基本了解。 Jones 和Hafner(2015)表示數字化工具有五大默認用途,包括:doing——人們能用這些工具做什么;meaning——可以通過這些工具表達出什么意思;relating——人們與這些數字化工具有什么樣的關系;being——在數字化工具的幫助之下,人們擁有了什么身份;thinking——這些工具是如何擴展你對現實的看法。 因此,人們在這個社交媒體平臺中有著多重角色,分享者、觀看者、評論者、求職者等。 而參與其中,人們獲得了各式各樣的信息和資源,豐富或幫助人們的生活與學習。[5]

三、 “新”讀寫能力融入語言課程中的必要性

語言學習者正處于全球化和互聯網構建的一個嶄新的多語言學習環境中,他們學習語言的自主性也逐漸加強。 他們可以借助YouTube、Facebook、博客、電子郵件、網站等平臺學習外語,亦能通過類似busuu.com 或者skype 等社交網站或平臺同目標語言的母語者或非母語者進行交流或協同學習。通過學生個案研究發現,學生會自主使用社交軟件同全世界各地的網友用英語交談來提升自身的英語熟練程度。[6]

信息時代背景下的語言學習不再是簡單的聽、說、讀、寫。 閱讀過程是一個動態的信息管理過程,包括如何通過互聯網搜尋文本、處理文本、評價文本及去偽存真等步驟。 當今時代的語言學習能力包含交際能力、研究能力以及建構能力、互聯網操作能力。 將聽、說、讀、寫四種語言能力賦予時代意義,其中聽說能力演變成交際能力——包括同步或不同步網絡交際,網絡禮節以及去個性化;閱讀能力則演變成以批判性素養為核心的研究能力;寫作能力則指的是建構能力,尤指互聯網上操作能力,包括網頁設計、超文本、重新合成,多形式,協同合作、跨時空在線共享、共同編輯文件等能力。[7]這些能力的培養需要有序地引導和大量的實踐積累。學習者需要教師在授課之時給予他們示范,幫助他們了解怎樣使用搜索引擎,怎樣鑒定大量信息,處理復雜的相互串聯的文本,保證閱讀時條理清晰,正確處理網絡媒體,編輯多形式的文本,在虛擬環境中怎樣與他人交流等。 因此,人們需思考通過何種方式引導學習者掌握這些“新” 的數字讀寫能力。[8]

四、 “新”數字讀寫能力的教學啟示——配對學習模式

配對語言學習模式中,語言習得產生于已經配對的學習同伴通過社交軟件上基于文本的語言交流中。 其中,配對理想的模式便是配對雙方互為對方目標語言的母語者,例如,一名學習英語的中國學生和一名學習中文的美國學生。 這種配對模式涵蓋三組配對意義,即兩名學習者之間的配對,雙方語言的配對以及基于各自母語語言優勢基礎之上的潛在的“教師—學生”之間的配對。 學校教育中,這種組合可以在教師或項目協調人員的指導之下完成。 Thorne(2003)對一名在賓夕法尼亞州立大學的學生進行個案研究,發現其在學習期間,按照教師的要求,同一名法國籍的語言學習者通過電子郵件和美國在線即時通訊平臺(IM)來進行交流與學習。 案例中“教師—學生”的配對模式讓雙方將對方當成目標語言的使用專家,長短結合,具有很強的互補性和相互性。 在整個交流過程中,學生的自主性得到充分展示。 他們自主決定匹配的對象、時間、內容、方式以及控制整個學習進程,糾正對方目標語言的語義句法方面的錯誤,批判性地評定雙方通過互聯網文本交流所得到的信息。 而在交流博弈中,母語和目標語言交替出現,學習者的雙語能力同時激發。 自主性、相互性和雙語能力正是配對學習模式的三個基本原則。

Schwienhorst(2003)認為學習者的自主性可以通過三種形式來體現,即學習者在學習過程中是否有個人認知學習、社會互動學習和實踐參與性學習。 案例研究中,Kirsten 在配對前采訪中談道:“我的語法知識不足,使用能力很差。 我想在通伙伴的交流中有所改進。” 與同伴建立聯系之后,“他(Oliver)能夠明白我想表達的意思了!”這種對自身事前評判、目的性學習以及事后評估恰恰體現了自主學習的第一種模式。 而當Kirsten 和她的同伴認為電子郵件不適用于對話型的情形中并其替換為IM 來進行通信之時,他們的這種替換也使得他們之間的關系由原來的課堂任務參與者轉換成真正的人際交往關系。 這不僅切合前文所提到“新”讀寫能力中所要求的個人參與或協同學習的能力,而且契合了上述第二個原則。 他們兩人參與整個實踐過程,這種實踐不是課堂所限定的情景,而是真實的社會人際交往過程。 在這個過程中,雙方都因達到了學習目的而彼此滿足。

前文提到配對學習使得配對雙方互為補足。這種相互性主要體現于交流過程中的雙向互動和協商。 交流對純語言知識的掌握和語言交際能力有著極其重要的作用,聚焦于意義和形式的交流能夠使語言學習者有意識地了解和掌握純語言知識。同時,這種配對交流也能夠為語言學習提供真實的語料輸入和有效的輸出。 在你來我往的交互過程中,往往伴隨著對方有效反饋甚至是語法意義上的糾正。 因此,配對者雙方想通過這種互動交流提升語言能力的目的也能夠達到。 相較于雙向互動,協商是整個配對交流過程中的“潤滑劑”。 大致分為兩大類,一類為配對前協商,一類為意義協商。 配對前協商主要是配對雙方在正式進入配對交流前對學習目標、工具選擇、方式方法、交流主題、交流時間、語言使用等問題的協商,例如案例中雙方選擇電子郵件和IM 作為交流工具,選擇有關智能化或是選舉相關的主題,約定每周3 次的交流頻率,每次持續15 到20 分鐘等。 意義協商發生在交流過程中,當雙方對話因為文化背景、語言能力等因素產生了理解障礙而不能繼續進行時,彼此便會通過多次詢問、反復確定、闡明要求等手段來進行協商,使得交流繼續進行。

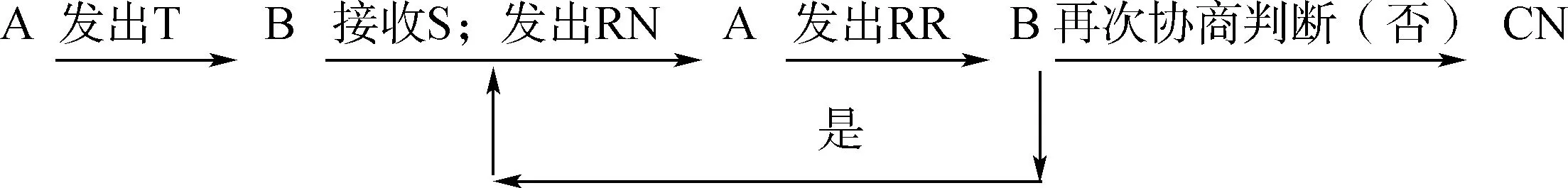

意義協商基本遵循Varonis 和Gass(1985)提出的流程,如下圖。

為了適應文章的情景,筆者將對這一流程做出簡單修改。 其中配對雙方分別用A 和B 來代替,協商要求則用RN(Response for negotiation)代替,協商完成則用CN(Completion of negotiation)代替。 具體如下圖,

當配對雙方中的一方(A)的輸出對另一方(B)造成理解障礙時,兩人之間的意義協商已經被驅動。 這個障礙對B 來說就是一個協商暗示或標志(S)。 接收到這一暗示后,B 向A 發出協商要求(RN)。 A 接收到這一要求做出回應(RR),B 再次根據這一回應進行判斷是否需要再次協商,若其結果為是,則進行上圖循環模式,直至其完全理解,反之則協商結束。 在整個意義協商過程中,A 和B 雙方為對方提供可理解性的輸入和輸出,提高雙方目標語言的元語言認知能力。

配對學習的第三個基本原則是雙語能力。 這種能力貫穿整個配對過程,且在此過程中并非配對某一方所獨有,存在于雙方互補的基礎上。 將雙方的配對看成一個整體,而在整個過程中我們能夠看到兩種語言的交替使用。 理想的模式是,配對雙方對目標語言的輸入量和輸出量是相同的。 然而,人們很難找到工具去測定輸入和輸出的比例,這就要求人們在指導實踐的時候必須提出具體的要求。另外,評判整個配對過程中配對雙方的語言使用和習得的質量亦是一個挑戰。 人們很難去判定他們的表現。 因為整個過程都在配對雙方的自主掌控之下并且目前還沒有一個實時監控的平臺去跟進檢測和指導,導致在學校教育中,教師很難去監管學生配對學習中的行為和表現。 教師僅是整個活動的組織者或說促進者,他們不能去預設學生學習中具體的步驟、主題或模式。

但是,這些困難是可以克服的。 教師作為活動的指導者,可以根據學生的學習情況,要求他們撰寫學習報告;在征得允許之后,可以查閱他們的交流文本;可以在整個活動過程中不定期進行個人訪談,了解他們的語言學習動態;在學習過程中,還可以設置相關的閱讀和寫作能力測試,來了解他們是否學有所得。 不僅如此,配對學習能夠提高語言學習者的學習意識,促進學習者真正地參與交流,互相取長補短共同進步。

五、 結語

科技創新加持下的數字資源與技術迭代驅動,學習參與的數字化程度不斷提高,數字技術賦能終身學習。 語言學習者正處于全球化和互聯網構建的多語言學習環境中,他們學習語言的自主性與參與度逐漸加強,只有具備在新技術環境下運用語言、聲音、視頻等多種符號進行有效的研究、交際和建構的能力,才能有技巧、有策略地使用和適應快速變化的數字技術,成功應對不斷出現和影響個人生活和專業領域的不同語言情境。 相應地,教師可展開配對學習模式、項目式教學、混合式教學等多種新型教學模式,在教學過程中實時監控、指導學生語言習得進度,建立相應的評價體系,更好地促進學生在學校情境和課后學習中習得這些“新”能力。