智能音箱產品功能體驗對用戶行為意向的影響因素研究

沈浩昊 李奮強 張書濤

關鍵詞:技術接受模型 結構方程模型 行為意向 體驗設計 智能音箱

引言

隨著人工智能的發展和語音技術的應用,智能音箱的市場規模愈發龐大,2021年上半年中國智能音箱市場銷量為1936萬臺[1]。產品用戶體驗在人們的產品購買及使用中已逐漸成為重要的判定依據,企業已經意識到了智能音箱產品的用戶體驗對于吸引用戶、提升產品銷量的重要性。目前有不少學者對于智能音箱產品的用戶體驗設計從不同角度展開了研究,但已有研究大多采用定性的方法來分析智能音箱的用戶體驗設計原則及策略,量化分析不夠充分,研究結果較為主觀。

關于用戶體驗構成維度的分類,不同學者之間的觀點有所差異。本文借鑒相關理論及前人的研究成果,將智能音箱產品的用戶體驗構成維度劃分為感官體驗、交互體驗和功能體驗。其中,產品功能體驗的好壞在很大程度上決定了消費者是否愿意購買智能音箱和持續使用,所以產品功能體驗是智能音箱用戶體驗構成維度的關鍵。

基于此,本文引入技術接受模型和結構方程模型,采用定性分析與定量分析相結合的方式,研究智能音箱產品的功能體驗影響用戶行為意向的關鍵因素與作用機制,分析用戶在使用產品時的心路歷程,對功能體驗的內部影響因素進行權重分析,提供設計優先級排序,并為智能音箱產品的功能體驗設計提出科學、合理的設計策略。

一、智能音箱產品的用戶行為意向理論模型

(一)功能體驗

功能體驗(Functional Experience,FE)一般指用戶對智能音箱的語音控制、多媒體播放、系統容錯性等功能的主觀感受。用戶通過使用智能音箱的各項功能滿足自己處于不同情境下的多樣性需求。功能完備優良可以極大地提升用戶體驗。王虹在[2]在對文具用品體驗設計的研究中,認為功能體驗不僅需要滿足用戶的基本需求,還應拓展產品功能以提高產品的有用性與易用性。用戶在形成良好的功能體驗時,能夠感知到產品有用、操作容易、學習成本低,因此持續使用的意愿就會更加強烈。蔡曉東[3]在研究MOOC平臺功能體驗對平臺持續使用意向的影響中,將MOOC平臺的功能體驗分為感官體驗、交互體驗和情感體驗,并認為以上三種體驗均會對使用者的感知有用性與感知易用性發揮作用,進而影響用戶的平臺認可度和持續使用的意愿。當MOOC平臺的導航清晰簡潔、交互高效并具有吸引力,用戶對平臺各項功能產生滿意、依賴等的主觀感受時,則會提高用戶的感知有用性和感知易用性,進而持續使用該平臺進行學習。本文通過分析以上研究結果,嘗試將結論在智能音箱產品中加以驗證,據此提出以下假設:

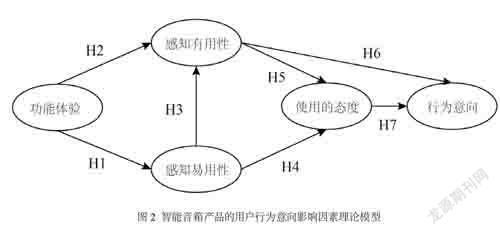

假設1(H1):智能音箱產品的功能體驗對感知易用性具有顯著正向影響。

假設2(H2):智能音箱產品的功能體驗對感知有用性具有顯著正向影響。

(二)技術接受模型

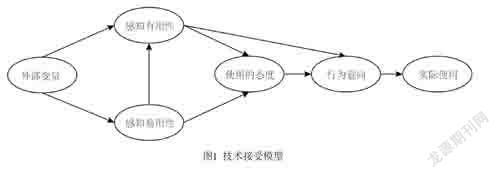

技術接受模型是一種用來分析用戶對新技術的接受程度與使用行為的理論模型,該模型于1989年被戴維斯等人提出[4]。模型中包含了感知易用性、感知有用性、使用的態度、行為意向和外部變量五種影響因素,它們之間的影響關系見圖1,圖中箭頭代表存在影響關系。其中,感知有用性和感知易用性是模型中最為關鍵的兩個因素,感知易用性指用戶認為掌握一個具體系統的容易程度,即是否需要系統性地學習才能掌握;感知有用性指用戶認為目標系統對其工作和生活是否起到幫助,能否提高工作效率[5]。根據技術接受模型的已有影響關系,提出以下假設:

假設3(H3):用戶對于智能音箱產品的感知易用性對感知有用性具有顯著正向影響。

假設4(H4):用戶對于智能音箱產品的感知易用性對使用的態度具有顯著正向影響。

假設5(H5):用戶對于智能音箱產品的感知有用性對使用的態度具有顯著正向影響。

假設6(H6):用戶對于智能音箱產品的感知有用性對行為意向具有顯著正向影響。

假設7(H7):用戶對于智能音箱產品的使用的態度對行為意向具有顯著正向影響。

(三)智能音箱產品的用戶行為意向理論模型構建

由于研究視角不同,用戶體驗概念的界定目前存在角度多樣化的特點[6]。根據前人的相關界定,智能音箱產品用戶體驗強調的是用戶接觸了產品之后產生的反應和變化,這些反應和變化存在于產品的使用前期、中期和后期。使用前期,用戶較多依靠視觸覺這類的感官體驗,使用中后期,用戶與產品的交互體驗和功能體驗則相對更多[7]。

隨著科學技術水平的發展,當今用戶在對一款新型智能音箱產品進行選擇時,會自然而然地在產品功能上與老款產品做出比較,這種情況下產品功能體驗的優劣便會在很大程度上影響用戶的選擇與實際使用。因此,本文選擇功能體驗作為外部變量,重點研究智能音箱產品功能體驗對用戶行為意向的影響因素與作用機制。

綜合上文提出的假設關系,本文構建了智能音箱產品的用戶行為意向影響因素理論模型,見圖2。

二、研究過程

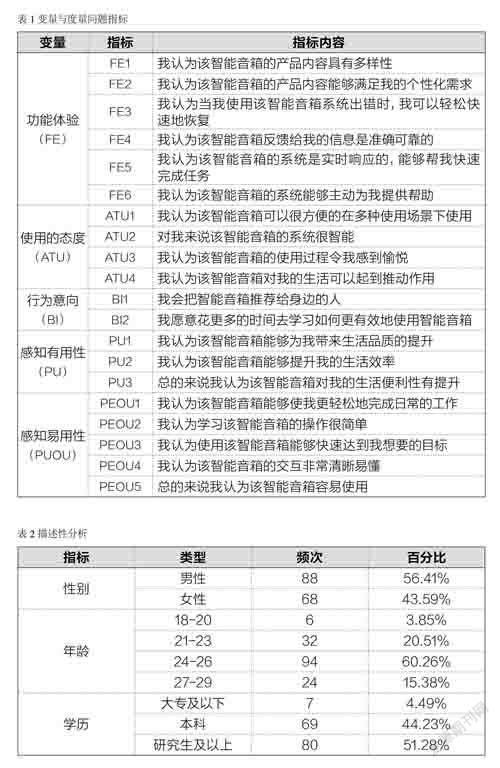

(一)數據采集:研究使用問卷調查法采集數據。根據文獻歸納法總結用戶體驗相關理論,并對前人研究中已較為成熟的度量問題指標加以整理篩選,研究問卷以功能體驗、感知易用性、感知有用性、使用的態度和行為意向這五個變量作為基本結構進行設計。首先選擇50名智能音箱使用者進行問卷前測與數據分析,并修正了問卷結構及部分度量問題指標,修正后的變量與度量問題指標見表1,接著再正式發放研究問卷。正式研究問卷包括用戶基本信息(性別、年齡、學歷)以及5個變量的20個度量項目問題。問卷設計采用李克特7點量表法測量,用戶回答從“非常不同意”到“非常同意”分別計1分到7分。本研究的主要研究對象是長期使用智能音箱的在校學生,在正式問卷發放給目標用戶并填寫完畢后回收問卷。問卷回收數量共計一百五十八份,依據作答的完整性與有效性進行篩選,保留有效問卷一百五十六份。對樣本數據從性別、年齡、學歷三方面進行描述性分析,分析結果見表2。

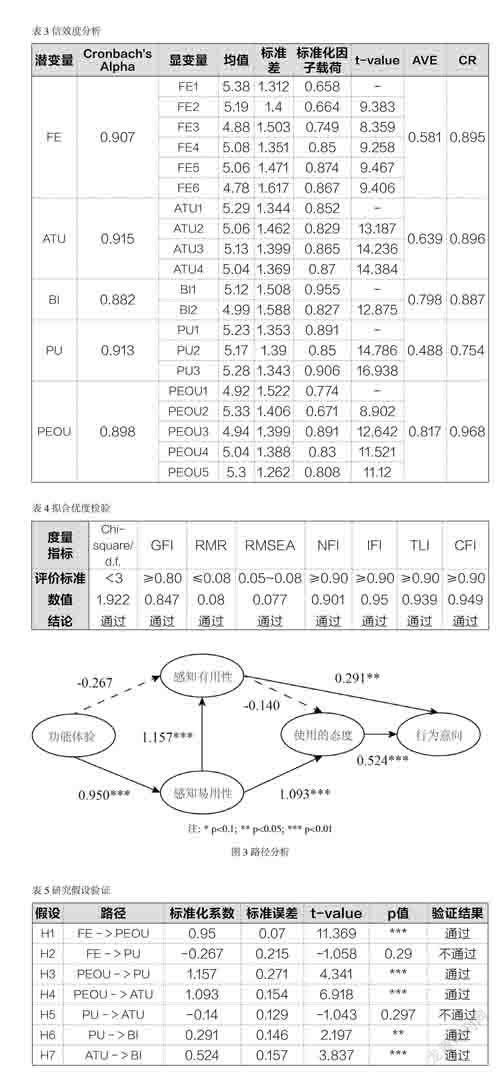

(二)信效度檢驗:據表3可知,各潛變量的Cronbach's Alpha系數均在0.882~0.915之間,總體表現出較高的信度[8],問卷的內部一致性與可靠性較好。進一步進行效度檢驗,各顯變量的標準化因子載荷在0.658~0.955之間,均高于0.5;各潛變量的組合信度(ConstructReliability,CR)在 0.754~0.968 之間,均高于0.7;平均提取方差值(Average Variance Extracted,AVE)在0.488~0.817 之間,可以接受。以上結果表明模型的信效度良好,各顯變量能夠較好地反映其對應的潛變量,適宜做結構方程模型分析。

(三)結構方程模型分析:將樣本數據與理論模型進行結構方程模型擬合分析,使用AMOS 26.0進行模型擬合優度檢驗,結果見表4。如表所示,本文構建的智能音箱產品的用戶行為意向影響因素結構方程模型中的八項擬合優度指標均符合標準,整體適配度良好,具有較好的可信度。

進一步運用AMOS 26.0分析各潛在變量之間的作用機制,路徑分析見圖3,標準化路徑系數及假設驗證結果見表5。

研究結果表明,智能音箱產品的功能體驗對感知易用性具有顯著正向影響(β=0.950,p<0.01),假設H1通過驗證。智能音箱產品的功能體驗對感知有用性的影響關系不顯著(β=-0.267,p>0.1),假設H2未通過驗證。根據路徑分析結果可看出功能體驗對感知易用性發揮的作用遠大于感知有用性。

智能音箱產品的感知易用性對感知有用性具有顯著正向影響(β=1.157,p<0.01),假設H3通過驗證。智能音箱產品的感知易用性對使用的態度具有顯著正向影響(β=1.093,p<0.01)假設H4通過驗證。智能音箱產品的感知有用性對使用的態度的影響關系不顯著(β=-0.140,p>0.05),假設H5未通過驗證。由路徑分析結果可知,感知易用性對感知有用性和使用的態度所發揮的作用都非常大。相比于感知有用性,使用的態度更加受到感知易用性的作用。

感知有用性對行為意向具有顯著正向影響( β = 0 . 2 9 1,p<0.05),假設H6通過驗證。使用的態度對行為意向具有顯著正向影響(β=0.524,p<0.01),假設H7通過驗證。比較發現使用的態度對行為意向發揮的作用大于感知有用性所發揮的作用。

以上結論表明,用戶更關注智能音箱的易用性,企業在產品開發設計時需要對這方面加以優化提升。通過提升產品功能體驗的感知易用性從而來提升感知有用性和行為意向,而非通過功能直接地來提升感知有用性。另外,用戶對于智能音箱使用的態度,更多的是通過易用性來感知的。因此在設計時,一定要圍繞著易用性來設計,關注如何使用戶更好地去使用,才能提升用戶的使用態度與行為意向。

三、基于智能音箱功能體驗影響因素的設計策略

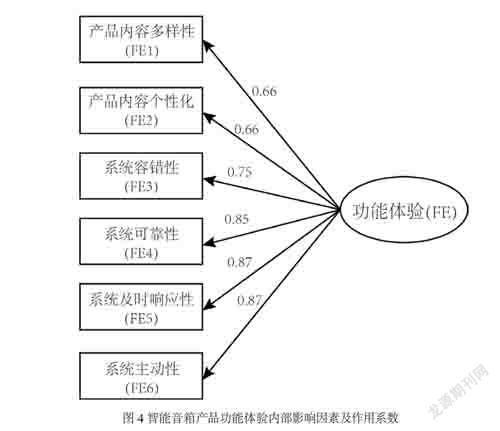

標準化因子載荷的大小可以反映出各個因素作用程度的強弱,其數值越接近1,變量之間的正向影響關系越強[9]。進一步對功能體驗的內在影響因素比較分析可以看出,智能音箱系統的主動性和及時響應性的作用性最大,作用系數都為0.87;其次是智能音箱系統的可靠性,作用系數為0.85;接著是智能音箱系統的容錯性,作用系數為0.75;居于末席的兩位分別是智能音箱的產品內容個性化和多樣性,作用系數都為0.66,智能音箱產品功能體驗內部影響因素及作用系數見圖4。

因此,設計師在設計智能音箱產品時,想要提高功能體驗,首先要優化的就是系統的主動性與及時響應性。智能音箱與傳統音箱最大的區別就在于今天的智能音箱產品搭載了人工智能技術,當產品的系統能夠主動與用戶進行交流并對用戶的指令迅速做出響應,才會大幅提升用戶的感知易用性,從而增強用戶持續使用的意愿。其次,當智能音箱的系統反饋給用戶的信息是準確可靠的,并且當用戶使用該智能音箱系統出錯時可以輕松快速地恢復,都會讓用戶的感知易用性得到提高,使其更傾向于使用該系統;當以上要素都被滿足時,產品的內容豐富且具有個性才發揮作用,否則設計師僅僅關注繁多的產品內容,系統設計卻復雜低效,便難以提高用戶體驗和使用傾向。

(一)系統主動性與及時響應性的設計策略:系統主動性與及時響應性作為本研究中對產品功能體驗影響最大的兩個要素,在智能音箱產品的設計中需要首先被考慮。當系統功能可以主動與用戶交流并對用戶的需求指令迅速做出反饋時,人工智能技術的優勢則充分體現。目前智能音箱市場上的多數產品都無法做到系統主動性,多以被動接收指令再進行相應的反饋為主。以天氣播報功能為例,現有智能音箱品牌小愛同學和天貓精靈等均是在收到用戶指令“今天天氣怎么樣”后,才會給出后續回答,在人性化設計上略顯單調。

基于上述情況,當設計師對該功能進行設計時,可以考慮將其設計為在每一天前夜的固定時間,智能音箱主動告知用戶第二天的氣溫、空氣、紫外線指數等天氣信息,并在用戶繼續詢問“適合穿哪些衣服”“是否需要佩戴口罩”等后續問題時立即做出回答,這樣系統主動性與及時響應性都發揮了作用,用戶需求得到保障,且功能體驗與感知易用性都會得到提高。

在這方面存在非常優秀的案例,如華盛頓大學的研究小組為智能音箱找到了新的使用場景,即使用智能音箱檢測生理疾病。致命性心梗多發于夜晚,此時患者的呼吸會變得急促或被拉長,聲音也會隨之發生改變,而患者自身無法發覺,但這種特征可以被識別、檢測。

該研究小組開發的工具能夠使智能音箱主動檢測環境音源,在發現使用者心臟病發作與心臟驟停時,會迅速撥打本地的求救電話。由此可見,在當今智能化、信息化的時代背景下,智能音箱產品的設計不應拘泥于與用戶“一問一答”式的交流方式,也不應存在系統反應遲鈍或難以動態反饋的情況,系統主動性與及時響應性已然成為智能音箱設計中不可缺少的部分,成為改善功能體驗、保留并擴大用戶群的重要因素。

(二)系統可靠性的設計策略:系統可靠性表示智能音箱反饋給用戶的信息是準確且有用的,能夠使用戶產生足夠的信任感和依賴感。這要求設計師在設計時需要關注兩點:首先,系統功能預設的信源本身應當可靠,即用戶在使用智能音箱的過程中,智能音箱所反饋的所有信息來源應當精確、規范。例如,當用戶詢問天氣時,天氣信息的來源應為國家氣象局提供的實時數據;當用戶征詢推薦曲目時,曲目來源應根據用戶綁定的常用歌曲App中的常聽曲目進行推薦。其次,在智能音箱與用戶交流的過程中,應當使用戶能夠感知可靠。在上文例舉的情境中,智能音箱對用戶需求的回答可以通過主動告知用戶信息來源的方式,讓用戶感知到反饋信息的價值與可靠性。例如,在智能音箱的語音系統反饋天氣信息時,回答“根據國家氣象局于今晚七點發布的最新數據顯示,明日本地區會有強降雨......”;在提供推薦曲目時,回答“根據您常用軟件XXX中的歌曲收藏,接下來為您推薦......”。目前,市面上的主流智能音箱品牌均未提供主動告知用戶信息來源的語音內容。因此,通過預設信源本身可靠與用戶感知可靠這兩種方式,合理保障系統可靠性,增強用戶信賴,提高功能體驗。

(三)系統容錯性的設計策略:系統容錯性指的是產品系統在出現錯誤后不會失效,能夠繼續工作并引導用戶恢復[10]。產品系統對用戶錯誤指令、不當操作的承載度高,用戶使用時的出錯率便會降低;產品系統容錯性好,用戶的感知易用性便會提高,因此可以有效提高產品功能體驗[11]。

系統容錯性的設計具體可以表現在軟件層和硬件層。產品軟件層的設計應當根據交互情境以及用戶語言前后文的內容表現出一定的包容性,也就是說系統不能僅對用戶的某一句話產生的片面信息做出絕對的判斷,而應根據語言的關聯性對用戶指令合理地識別,盡量預防錯誤發生,同時在用戶進行錯誤操作后,系統能夠在交互過程中為用戶提供逐級返回機制,引導用戶完成正確的操作。而目前國內市場現有的大部分智能音箱產品均因語義理解能力差、連續對話能力差等特征降低了使用者的功能體驗,未來系統容錯性的設計則需要通過自然語言處理技術(NLP)的發展來得到優化。另一方面,在產品硬件層出現故障時,系統則應通過語音提示或視覺信號向用戶傳達故障信息,引導用戶聯系后臺人員進行維修和更換服務,以提高系統容錯性。系統還可以通過提供用戶平臺反饋的方式,采集用戶對于系統故障的評價與建議,便于企業對產品進行針對性的優化。

(四)產品內容個性化與多樣性的設計策略:內容個性化的含義是在處理文本和視覺信息的基礎上,為每位用戶在合適的時間提供合適的內容[12]。產品內容個性化可以通過媒體內容個性化推薦,選項、UI界面自定義,內容定制等多個方面來實現。個性化推薦指企業在記錄用戶不斷變化的需求和興趣偏好時通過大數據算法為用戶提供接近匹配結果的產品內容;選項自定義指用戶可以根據個人喜好對系統提供的內容選項進行增刪、保留,這種方式可以很大程度上幫助企業為用戶提供更精準的個性化結果,增強用戶的功能體驗;UI界面自定義則以選項自定義為基礎,根據用戶對主要選項的自主設定,提供個性化的界面選項板塊,從而有效提高用戶的操作效率;內容定制即產品平臺允許用戶提出個性化需求并為其提供專屬內容、服務,確保更優質的用戶體驗。內容多樣性要求企業對于用戶需求具有準確的理解與收集,在保障用戶普遍性需求的同時盡可能提供豐富多用、超出用戶預期的內容。

較為突出的案例如蘋果公司推出的HomePod Mini,與其他品牌相比此款智能音箱增加了獨特的個性化與多樣性的內容:首先,雙向傳輸功能可以實現iPhone與智能音箱的無縫對接,當iPhone正在播放媒體時用戶將其移至音箱附近,iPhone會產生震動,震動強弱會根據與HomePod Mini之間的距離增減產生變化,音箱的LED光源會配合力覺反饋進行改變,實現聽覺、力覺、視覺的多通道交互。其次,用戶還可以組合多個HomePod Mini搭建立體聲組,也可以放在不同房間通過廣播功能實現家庭成員間的快速傳話。再次,HomePod Mini配備的智能助理Siri能夠識別每個家庭成員的聲紋,根據其喜好為其推薦音樂、電臺,提供實時更新內容以及個性化建議,為每位家庭成員提供個性化的功能體驗。

本節內容根據上一節結構方程模型分析結果,進一步對智能音箱產品的功能體驗內部影響因素進行排序分析,探討設計方向并結合相關案例提出了合理的設計策略,以期為企業和設計師在開發智能音箱產品時提供一定的幫助。

結語

產品功能體驗作為用戶體驗構成維度中的重要部分之一,在用戶購買和使用智能音箱產品時,會對用戶行為意向產生較大的影響。為了找出產品功能體驗影響用戶行為意向的關鍵因素、優化智能音箱產品的功能體驗設計,本文基于技術接受模型,選擇功能體驗作為外部變量,構建了智能音箱產品的用戶行為意向影響因素理論模型,并通過結構方程模型驗證了感知易用性是提升感知有用性和用戶使用態度及使用意愿的關鍵,感知易用性受到產品功能體驗的顯著正向影響。接著進一步分析功能體驗的關鍵影響因素及權重,根據分析結果依次得出系統主動性與及時響應性、系統可靠性、系統容錯性、產品內容個性化與多樣性的影響程度排序,確定了功能體驗核心要素的設計優先級,最后提出了相應的設計策略供企業和設計師參考。研究結果一方面能夠豐富產品用戶體驗設計相關理論,另一方面能夠幫助設計師清晰地找出智能音箱設計的關鍵點及相應的權重進而有所側重地設計,進一步提升企業的經濟效益。