南果梨黑星病的發生規律及防治措施

隋穎光

摘 要:南果梨有著果肉細膩、風味香濃的特點,是我國梨中的稀有梨種。黑星病是南果梨的常見病害,一旦發生黑星病,很容易影響南果梨產量和品質,因此需加強南果梨黑星病的防治,充分保障南果梨正常生長。主要對南果梨黑星病的發生規律及防治措施進行了研究,以供相關人員參考。

關鍵詞:南果梨;黑星病;規律;防治

在南果梨種植過程中,黑星病是一種強侵染性病害,擴散速度快,潛伏期短,一旦發病,南果梨很容易出現大量落葉、落果的情況,進而嚴重影響南果梨的產量和品質。當前,我國對綠色無公害水果種植提出了更高的要求,相關技術人員還需加強南果梨種植技術研究,分析南果梨黑星病發生規律,并采取科學、有效的防治措施,保證南果梨正常生長,保障南果梨生產的高品質,才能有效提升南果梨種植經濟效益。

1 南果梨黑星病癥狀

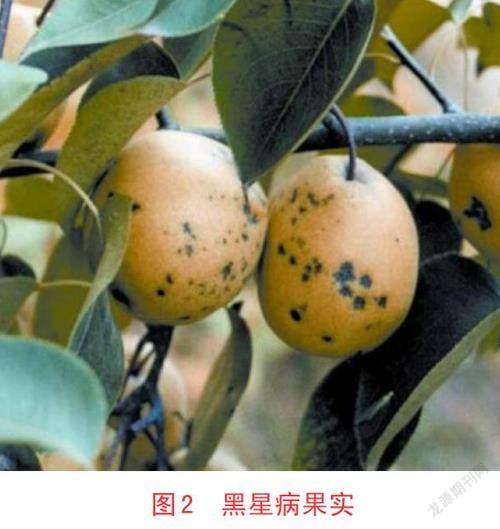

葉片發病初期,在葉背主脈兩側和支脈之間會出現一些淡黃色或黑褐色圓形小斑點,且形狀不一,數日后會不斷擴大,變成橢圓形,并向下凹陷,在相應的病斑處也會出現一些黑色霉狀物,但其正面并無黑霉。如果黑星病癥狀較為嚴重,病斑會發生融合,且正反面都會出現黑色霉層(圖1),進而造成落葉。在果實感染黑星病后,前期果實表面會出現淡褐色圓形小病斑,后逐漸擴大至5~10毫米,直到其出現黑霉層(圖2),然后病部生長停止。果實逐漸增大,相應的病部也會出現凹陷、龜裂、木栓化的現象,甚至可能導致果實畸形,果肉也會變硬,最終果實提前脫落。在感染中后期,雨水會沖刷掉黑霉層,也會被其他雜菌腐生,進而導致果實表面出現粉紅色或灰白色霉狀物。在果實生長后期,感染黑星病后,果實表面會出現一些圓形或近圓形黑色病斑,主要表現是霉層少、表面粗糙,但果實并不畸形。在采收前后,病果在高溫、高濕環境下,相應的病斑會快速擴大,也會產生大量黑色霉層。生長期,一般在徒長枝或秋梢細嫩組織上會出現相應病斑,主要為淡黃色,病斑多為橢圓或近圓形,表面也會出現一些黑色霉層,之后病部也會逐漸出現凹陷、龜裂的情況,呈現瘡痂狀。

2 南果梨黑星病發病規律

南果梨黑星病病害發生前,病菌的菌絲和分生孢子會在相應的芽鱗、病葉、病枝和病果上過冬,在枝梢病部、落葉上也會存在一定的菌絲、菌絲團及子囊殼越冬,第2年春季,越冬分生孢子與病部分生孢子在溫度與濕度適宜的時候,借助風雨就會進行傳播、侵染,通常會從新梢基部開始,進而造成嚴重的黑星病危害,其中,主要侵染源是病芽梢。

在南果梨種植中,黑星病是一種常見病害,尤其是在多雨地區或多雨年份,黑星病病害更容易發生,其發生情況主要受到降雨早晚、降雨量大小和持續天數影響。在5—7月份,降雨量較多,且持續時間長,日照時間較短,在濕度較大的環境下,黑星病很容易發生[1]。根據相關數據研究,2~30 ℃是黑星病病菌分生孢子萌發的主要溫度范圍,尤其是在15~20 ℃,萌發率較高,而高于25 ℃,萌發率就會大幅度下降,環境溫度處于12~20 ℃,分生孢子會逐漸成形。落葉上越冬的子囊殼,在降雨、地面濕度達到一定條件后,加上溫度合適,也會導致黑星病的侵染。環境溫暖潮濕是有性分生孢子產生的主要因素,尤其是在春季,溫度、濕度對病菌繁殖有利,借助春季風雨,成熟的子囊孢子會通過各種途徑侵入幼嫩葉片、嫩梢,在葉片上逐漸生成分生孢子,進而會逐步侵染到南果梨果實。

3 南果梨黑星病防治措施

3.1 農業防治

在南果梨黑星病防治工作中,可以采取農業防治措施,通過減少侵染來源的方式,有效防范黑星病病害的發生。具體防治工作中,南果梨落葉后,可以對落葉進行徹底的清掃,并銷毀,這樣可以有效減少侵染來源。在春季發病初期,一旦發現感病花序、病芽及病梢等,要及時摘除,以免發生病害蔓延。還可以對南果梨進行合理的修剪,科學留果,通過改善南果梨樹冠通透性,能夠有效提升南果梨樹的抗病能力[2]。在南果梨樹長出新梢后,要注意做好樹梢檢查工作,一般要求每10天進行1次檢查,及時摘除病枝、病梢,能夠有效降低發病率。農業防治工作中,還可以采取果實套袋的方式,在南果梨定果后,對其進行噴灑高效殺蟲劑,然后進行套袋,能夠有效防止病蟲害的發生,還能提升外在品質,增加南果梨果實價值。

3.2 化學防治

在南果梨黑星病防治中,化學防治手段是常用的手段,具體的防治工作中,在幼葉幼果期,完成初春萌芽前的修剪工作后,可以噴施3~5波美度石硫合劑,如果南果梨樹的樹梢、葉片有黑星病癥狀,要及時噴藥,可以噴施70%代森錳鋅500倍液,能夠有效防范黑星病的擴散和蔓延。通常,在5月初、5月中下旬、6月上中旬噴藥。也可以采用10%世高水分散粒劑4000~6000倍液,但要每10天噴藥1次,在南果梨萌芽期,第一次可以噴施25%多菌靈可濕性粉劑250倍液,然后在落花后可以噴第2次藥。后續要根據病害情況,確定具體的噴藥次數。一般要每隔7~10天噴1次藥,然后持續3~4次。在南果梨黑星病防治中,要采取細致的防治措施,徹底鏟除越冬菌,才能有效防治黑星病病害[3]。在南果梨成熟期,為防止發病或帶菌,在果實采收前的30~45天,還要進行噴藥,才能充分保障南果梨產量。要根據地區降雨情況確定噴藥次數,對已感染黑星病的樹,一定要加強病樹管理,保證肥料需求,提升樹的抗病能力,做好刮治工作。在刮治過程中,如果皮層未爛透,要注意不能刮到木質部,而病部周圍的健皮刮治中,應當刮去1厘米左右寬,以防止病菌殘留,進而再次侵染南果梨樹。在病部刮治后,還應涂相應的殺菌消毒劑。對于刮下部分,要集中清理,可以采取深埋或銷毀的方式處理,以免再次發生侵染。

4 結 語

在南果梨黑星病病害防治工作中,為保證病害防治的合理性,需要加強南果梨黑星病病害研究,掌握南果梨黑星病發生規律,采取科學、有效的防治措施,防止黑星病病害侵染、擴散,才能有效提升南果梨產量和品質,進而充分保障南果梨種植經濟效益。

參考文獻

[1]? 王憲宏.關于冀中南地區梨園“兩蟲兩病”發生規律及防治方法的探究[J].果農之友,2021(11):40-42.

[2]? 董九嶺.梨黑星病的發生與防治[J].農民致富之友,2020(23):1.

[3]? 付社崗.梨黑星病綠色防控技術[J].山西果樹,2019(2):2.