方言聲韻與城市商品貿易:兩期城市截面數據下的經驗證據

剛翠翠 李娟偉 胡海青

摘要:借鑒應用語言學關于漢語聲韻系統相關特征的分析,對比1992—1993年城市截面數據與2016—2018年城市截面數據,從語言文化屬性視角檢視方言聲韻影響城市商品貿易的理論機理。研究發現,較為豐富的方言聲韻系統能夠顯著促進城市商品貿易規模的擴大,且隨著普通話普及水平的提高,方言聲韻特征的商品貿易效應逐漸增強;從影響機制來看,相對豐富的方言聲韻系統有利于增強交易雙方語義信息表達的準確性,能夠通過提高信息傳遞效率促進城市商品貿易,補充了漢語方言同樣適用齊普夫定律的現實依據。因此,各地政府應當有針對性地引導語言及方言聲韻系統的演化發展,充分發揮聲韻系統的貿易效應,設計促進城市商品貿易發展的新路徑。

關鍵詞:方言;聲韻系統;音節與聲調;商品貿易規模;信息傳遞效率;齊普夫定律

文獻標識碼:A文章編號:100228482023(03)007415

一、問題提出

方言能夠影響地區貿易已經成為學界共識,基于技術進步[1]和市場分割[2]因素,學者們認為方言的統一與簡化是形成統一市場、促進創新的有利條件。從漢語方言的歷史演化過程來看,上自隋唐以《切韻》協調了南北聲韻差異,下至當代普通話的推廣,無一不是在縮小方言的差異,為消除地方分割、統一國內市場創造了條件。但也有文獻持相左意見,如Melitz等[34]認為方言多樣性同樣可以促進地區貿易、提高創新水平,而且在人口流動性越強、市場規模越大的地區,這種正向效應可能越顯著。顯然,在追求經濟發展的進程中,到底是選擇繼承并使用方言,還是推廣通用語言,不同的研究結論往往給出了不同的回答,造成了地方政府到底是保持地方語言的多樣性還是加強通用語的統一性的兩難問題。

要破解方言去留與經濟發展的兩難問題,關鍵在于對語言屬性的認知。從語言經濟學來看,語言作為人類溝通的工具,不僅構成經濟交易與民族文化的符號系統,也是體現人們行為或思維方式的要素之一,進而表現出語言的工具屬性和文化屬性。從語言的工具屬性來看,語言是作為交易主體進行信息傳遞的基礎要素,語言種類或方言的增加,無論是對國際經貿合作[5]還是國內統一市場的形成[6]都存在一定的抑制作用,統一方言(如學習普通話)、習得通用語(如英語),不僅能夠有效降低交易成本[7],而且對信息技術的傳播起到了有利的推動作用[8]。因此,從語言的工具屬性來看,為了促進經濟發展,采取統一語言、推廣通用語的政策似乎是地方政府語言政策的必然選擇。也正是受到類似語言政策導向的影響,世界范圍內許多語言乃至中國漢語方言種類呈現下降或消失的趨勢。但是從世界范圍來看,無論是經濟學界還是語言文字研究領域,不能完全否定語言種類和方言多樣性促進地區經濟、社會發展的事實。在語言學家薩皮爾看來,語言結構、語法是人們思維的表現形式,即便是同一地區、同一語種的人群,由于語言或方言表述形式的不同,其行為動機也會有差異,而這也正是語言文化屬性的重要體現。

對比上述文獻發現,導致研究結論迥然相異的根源在于不同文獻對語言二重屬性即工具屬性與文化屬性認知的差異。雖然語言二重屬性在申小龍等[910]看來已屬語言固有特征,但從文化屬性視角來看,主流文獻主要通過語法與時態結構的差異表征西方印歐語系的文化屬性,可是漢語以及方言的文化屬性又該如何測度呢?在研究語言與經濟發展關系過程中,國內文獻主要偏向于利用方言距離或者虛擬變量(比如0或1)等方法,從工具屬性識別漢語以及方言影響地區經濟發展的機制問題,鮮有討論其文化屬性如何作用于經濟發展的邏輯機理。為彌補上述研究不足,本文嘗試從文化屬性視角,以應用語言學的基本理論——聲韻系統為基礎,結合中國城市商品貿易發展現狀,對漢語方言聲韻系統影響城市商品貿易的邏輯進行研究,以期為解釋城市商品貿易發展提供新的視角,并為政府協調語言文化政策與城市商品貿易發展提供有益借鑒。

和已有文獻相比,本文的邊際貢獻表現在:第一,從語言文化屬性視角,借鑒應用語言學聲韻系統理論、齊普夫定律,提煉出方言聲韻系統不僅影響城市商品貿易發展,而且通過信息傳遞效率促進城市商品貿易規模的機制假說;第二,以語言聲韻系統表征漢語方言文化屬性,并選取中國各城市地方志數據,以方言的音節和聲調個數兩項代理指標測度并比較各城市漢語方言聲韻特征,通過對1992—1993年城市截面數據與2016—2018城市截面數據估計結果進行比較,深入探究方言聲韻系統特征對城市商品貿易的影響;第三,在穩健性檢驗過程中,使用地形坡度作為工具變量,其回歸結果不僅修正了遺漏變量估計偏誤,而且在潘越等[4,11]研究的基礎上進一步證明了地形坡度可阻礙方言聲韻特征演化,進而影響信息傳遞效率與城市商品貿易的典型事實,不僅拓展了齊普夫定律在漢語方言聲韻方面的應用領域,也證明了本文機制假說的合理性。

二、背景事實與理論假說

(一)漢語方言聲韻特征與地區商品貿易規模的典型事實

林尹[12]認為語言文字包含字形、字音與字意,即“文字構造之主要原則曰‘聲,曰‘形,曰‘意,而‘聲實為媒介之具”,“非‘聲不足以知‘形,非‘聲不足以明‘意”。對漢語以及方言而言,聲韻不僅是表現字形與字意最有力的工具,也是區別彼此之間差異的主要表現形式,而且從漢語發展的歷史進程來看,漢語方言的演變主要是在聲韻與詞匯上留下印記。因此,方言聲韻與詞匯不僅是體現地區民族文化的活化石,也是表征方言文化屬性的重要標識。漢語方言的聲韻包含三種要素,分別是聲母系統、韻母系統和聲調系統,這三種要素的不同組合構成了漢語方言多種多樣的聲韻系統。在當前漢語體系之內,各地方言經過漫長歷史演變,特別是受到當代普通話以及統一語音政策的影響,它們之間在詞匯層面上的差異已經基本消除,但特定區域內市場主體在日常生活以及經濟交往過程中卻偏向于使用方言進行交流,此時聲韻就成為區分不同區域漢語相同文字與詞義是否相同的重要手段。也正是基于聲韻的不同,交易雙方可以通過“口音”識別彼此之間的行為偏好與文化理念的差異,也可以通過“鄉音”拉近主體之間的心理認同,為交易順利完成提供保障。在此背景下,漢語方言的聲韻也就自然成為反映語言文化屬性的指標之一。

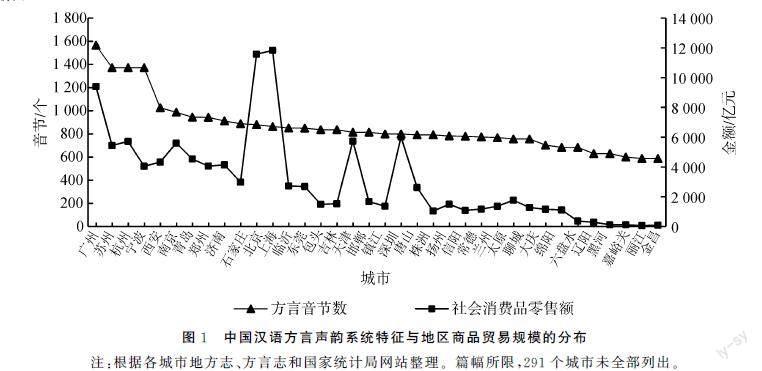

通過對漢語聲韻特征的分析,語言歷史學家發現,各地區語言聲韻系統與地方市場主體交易頻率有著密切關系。嚴學宭[13]認為那些如世外桃源一樣的經濟孤島,其聲韻系統往往比較簡單,也因此保留了更多本地區或本民族的古語聲韻;而那些交往頻率更高的地區則較少保留古語聲韻,從而擁有更多新的聲調。根據《漢語方言大辭典》的收錄情況,中國北方方言的聲調一般有4~6類調值,而南方方言的聲調有6~10類調值。中國當前方言聲韻特征與各地區2018年商品交易規模的基本情況如圖1所示,在不考慮其他條件約束的情況下,可以發現方言聲韻系統相對豐富的地區,其內部交易規模量較大,方言聲韻的豐富性與地區商品交易規模存在較高的相關性,這也正是本文研究方言聲韻特征與國內貿易最直接的現實證據。

圖1中國漢語方言聲韻系統特征與地區商品貿易規模的分布

注:根據各城市地方志、方言志和國家統計局網站整理。篇幅所限,291個城市未全部列出。

(二)漢語方言聲韻系統影響商品貿易的理論假說

聲韻系統與文字、詞匯相類似,既是語言使用主體表達思想意識的要件之一,也是漢語聲韻特征的重要表現形式。從語言文化屬性來看,漢語方言的聲韻系統不僅會影響商品貿易規模,而且通過提高交易信息效率對地區商品貿易規模產生影響。

一方面,聲韻系統的演化是促進地區經貿發展的有利因素。通過對漢語聲調產生和發展進行歷史考察,嚴學宭[13]發現漢語聲調與中國歷史上民族融合、社會發展緊密相關,漢語聲調的豐富和發展給各民族歷史合作創造了有利條件。進一步來看,漢語聲韻系統趨向于豐富的原因,本質上是漢語方言存在著內部補償功能,即語言內部某些發音減少或喪失會帶來整個詞義表達功能的喪失[14],而這些音節或聲調的喪失會迫使其他替代音節或聲調的增加而給予一定的補償,從而保證語言詞義表達系統的完整以滿足人們生產、生活交際的需要。比如,對比各地方言的聲韻系統可以發現,北京官話與冀魯官話(主要分布在天津、唐山、保定等城市)擁有相對較少的語調變化,而吳語和粵語(主要分布在揚州、嘉興以及深圳、肇慶、東莞等城市)的方言音節數明顯較多,在文字、詞匯等相同的條件下,顯然受語音、語調的影響,北京官話與冀魯官話的語義辨識度明顯相對較低,而聲韻系統更為豐富的吳語和粵語,則為促進本地區商品貿易規模的擴大提供了必要的語音條件。基于此,本文提出以下假說:

H1:相對豐富的漢語聲韻系統有利于擴大商品貿易規模。

另一方面,較為豐富的聲韻系統可以提高交易信息的傳遞效率,是擴大商品貿易規模的重要因素之一。從語言學的齊普夫定律來看,為了能夠更加簡潔、清晰地表達語義,語言的語音語調與語頻詞頻之間普遍存在著轉化關系。換言之,在語頻詞頻已經確定的條件下,相對豐富的語音語調變換能夠為語義、情感的清晰表達起到促進作用[15],而這一現象不僅在人類語言交流中存在,在以狐猴為代表的靈長類動物中也依然適用[16]。同理,在漢語語言詞匯趨同的條件下,聲韻系統從最初的無聲調特征,演化到當前各地方言的不同聲調,也適應了各地區居民語義表達的需要,為有效傳遞信息提供了有利條件。在此基礎上,伴隨語言信息傳遞效率的提升,在信息經濟學抑或是制度經濟學派看來,這都將為交易規模的擴大、市場邊界的擴展起到積極的促進作用。在英國,語言結構與內容的豐富不僅能夠清晰地標識出商品的特征、質量等相關內容,也是構成商品促銷的有利因素[17];在非洲,不同國家和地區的居民圍繞“芋頭”(taro),不斷創新本土語言,豐富對這一物種的界定、標識和表達,使其功能從傳統的糧食作物延伸至藥物領域,不僅擴大了該物種的種植面積,也為其消費規模的擴張起到了助推作用[18]。而對于漢語聲韻系統而言,平田昌司[19]以清朝初期的漢語為考察樣本,發現聲韻系統尤其是語音語調的保持對清王朝與周邊地區的文化交流、商品貿易起到了穩定的作用;莫超[20]研究發現,甘肅省內西南官話聲韻系統的豐富和發展能夠促進該區域經貿文化的交流。循此邏輯,聲韻系統作為漢語方言語言特征的重要內容,其豐富程度也會影響各地交易信息的表達和傳遞效率,繼而對各地區商品貿易規模產生積極影響。基于此,本文提出以下假說:

H2:相對豐富的漢語方言聲韻系統通過提高信息傳遞效率促進商品貿易規模的擴大。

三、模型設計與變量說明

(一)模型設計

本文首先利用中國城市截面數據構建基準計量模型,以期識別漢語方言聲韻系統對城市商品貿易的影響,即

Sali=α0+α1Lini+∑jγ1jXji+εi(1)

其中,Sali代表i城市商品貿易規模,Lini代表地方城市漢語方言聲韻系統特征,Xji是一組控制變量,主要包括人口密度(Deni)、城市發展水平(Rgdpi)、城市產業結構(Stri)、城市商貿流通領域的人均投資(Rvti)、對應城市所處的地理位置、是否為貿易口岸等城市啞變量(Loci)。參數α1為正且通過顯著性檢驗,則說明相對豐富的聲韻系統能夠對地區貿易產生正向積極影響,是對假說H1的經驗證明。

此外,在當前信息技術交流方式較多且普通話普及的情形下,有效識別方言聲韻特征的文化屬性對商品貿易的影響程度究竟有多大,也是本文要回答的重點問題。基于此,本文除使用2016—2018年城市截面數據外,還使用1992—1993年的城市截面數據進一步對比驗證,以比較在不同經濟和語言環境下方言聲韻特征貿易效應的差異;為了控制普通話工具屬性對方言聲韻系統貿易效應的影響,參考高超等[21]的設計思路,在式(1)中引入36個重點城市虛擬變量與方言聲韻特征的交互項,控制普通話普及對本文估計結果的干擾。后續異質性分析還引入了三大經濟區域、重點城市與非重點城市的分組估計,以期更清楚地考察方言音節與聲調帶來的城市商品貿易效應。

最后,對于影響機制的識別,鑒于孫浦陽等[22]分別從理論和經驗層面已經對信息效率影響商品貿易的邏輯進行了詳細分析,本文則在驗證假說H1成立的基礎上,利用式(2)考察聲韻系統對信息效率的影響,從而間接識別本文假說H2的邏輯機制:

Infi=β0+β1Lini+∑jγ2jXji+εi(2)

其中,Infi代表i城市的信息效率。根據式(2)的設定,只要參數β1為正且通過顯著性檢驗,就可以證明較為豐富的聲韻系統能夠通過提高信息傳遞效率促進城市商品貿易規模的擴大,即驗證假說H2的合理性。

(二)變量說明與數據來源

第一,被解釋變量(Sali)。目前,關于城市商品貿易量的測度主要分為兩個層面:一是城市內部商品交易量,二是城市之間的商品交易量。為了得到更加穩健的經驗結論,本文首先借鑒高超等[21]的測度方法,利用城市人均社會消費品零售額(Rsai)作為被解釋變量,以反映各城市內部商品交易情況,具體采用當期城市社會消費品零售總額除以戶籍人口數計算;其次,針對城市之間商品貿易額的測度,則借鑒徐現祥等[23]的做法,使用城市人均貨運量(Rcai)作為城市間貿易量的替代變量,即利用對應城市當期鐵路、公路、河運以及航空貨運四種運輸方式的貨運量之和除以戶籍人口數表示。考慮到本文核心解釋變量方言聲韻系統特征在相當長時期內也是一個相對固定的變量,因此本文對于被解釋變量的選擇并未選取特定年份,而是在分別計算出2016—2018年

選擇這三年的原因主要是考慮被解釋變量在其他年份統計口徑差異較大,而且避開了疫情等特殊因素對貿易的影響。和1992—1993年

選擇這兩年的原因是:第一,可以在長時間跨度內與2016—2018年截面估計進行比較,從而更好識別方言語音特征的貿易效應;第二,通過搜尋比較,1992—1993年主要統計資料的數據不僅統計質量相對較高,橫向可比性也相對較強。兩期內每年人均消費品零售額以及城市人均貨運量基礎上,再分別進行算術平均,最終得到每個城市對應的人均社會消費品零售額以及城市人均貨運量。在估計過程中,為了降低被解釋變量數量級和方差較大對估計結果的影響,對上述被解釋變量均取自然對數。

第二,核心解釋變量(Lini)。對方言聲韻系統特征的研究,應用語言學文獻通常使用漢語方言的聲母與韻母的個數表征。考慮到不同地區方言中聲母、韻母及其之間均存在明顯不同,本文使用特定方言的聲母與韻母乘積組成的音節個數(Rhy)作為方言聲韻系統特征的代理變量;另外,在平田昌司等[19]看來,聲調差異也是區分方言的重要特征,于是本文還選取不同城市方言的聲調系統個數(Toe)作為方言聲韻系統特征的第二個代理指標。有關方言聲韻系統特征的數據,主要來自各城市方言志、地方志以及《明清吳語和現代方言》《蒙古語簡志》《漢語語音史》《湖北方言調查報告》《中國語言地圖集漢語方言卷》等方言研究文獻史料。鑒于大部分城市的地方志、方言志等資料出版時間主要集中在1990—2000年,提供的是20世紀末中國各地區方言聲韻特征的數據,因此,利用這些數據作為解釋變量對2016—2018年的數據進行估計時具有較好的外生性特征。根據方言的地理分布匹配具體城市,最終得到相應城市的方言聲韻系統特征指標。

第三,控制變量(Xj)。首先,人口密度(Deni)指標的計算主要利用城市面積分別除2016—2018年城市年末戶籍人口數,在得到歷年每平方千米人口數基礎上再算出平均值,以此作為對應城市的人口密度變量,選取該指標既能夠與人均化處理的被解釋變量(Rsai、Rcai)以及后面的其他控制變量相對應,也能夠避免直接加入人口規模變量造成的共線性問題,繼而控制人口因素對城市貿易規模的影響。其次,為了控制城市發展水平對貿易規模的影響,一方面選取2016—2018年歷年城市人均國內生產總值,通過計算算術平均值得到城市人均國內生產總值,另一方面分別計算2016—2018年歷年第三產業產值占GDP的比重,再計算其平均值得到城市產業結構,以此反映城市經濟結構發展特征指標。再次,為了控制商貿流通業的資本投資,本文主要利用2016—2018年各城市歷年在批發零售業、交通運輸與郵政業的固定資產投資額之和除以當期城市年末戶籍人口數,在此基礎上再計算三年的平均值,以此作為各城市在商貿流通領域的投資額(Rvti),以便在估計模型中剝離商貿投資對估計結果的影響。同樣,考慮到部分人均指標數量級與方差過大會對回歸估計結果造成影響,因此對相應指標進行了對數化處理。最后,考慮到地理因素和歷史因素對城市貿易的影響,加入了城市所在的經緯度(Lati)以及是否為通商口岸(Loci)等啞變量,以更好地識別語言因素對地區商品貿易的影響。

第四,機制變量。信息傳遞效率(Infi)的測度,主流文獻主要是圍繞資本市場信息傳遞效率進行考察,這顯然與本文研究主題有一定差距。為此,本文從交易效率視角出發,利用人均GDP與城市人均電信業務收入之比進行測度,即單位人均電信業務投入所影響的人均產出。電信業務指標不僅與語言交流直接相關,而且是居民生產生活信息成本的集中體現,同時該指標剔除了各地居民郵政(快遞)業務支出成本,從而能夠更干凈地反映因語言交流而產生的信息傳遞效率問題。

第五,工具變量。就內生性問題而言,由于本文核心解釋變量是方言的聲韻系統特征,被解釋變量是城市商品貿易量,容易因遺漏變量以及聲韻演化與貿易規模互為因果而導致內生性問題,因此借鑒潘越等[4]的做法,利用中國地形坡度(Spi)指標作為工具變量

此處地形坡度數據來源于中國地形起伏度公里網格數據集,參見https://doi.org/10.3974/geodb.2018.03.16.V1。,重新估計方言聲韻特征對城市商品貿易的影響。選擇這一工具變量的原因是,歷史上的方言形成大多與地形有著緊密聯系,一個地區的地形坡度越大,代表該地區地形越復雜,尤其是山脈與河流分布越密集,有可能限制該區域內人口流動,從而抑制方言聲韻演化,導致部分地區形成較為簡單的方言聲韻系統。同時,由于地形坡度數據長期不變的特征,可認為其外生于城市商品貿易。

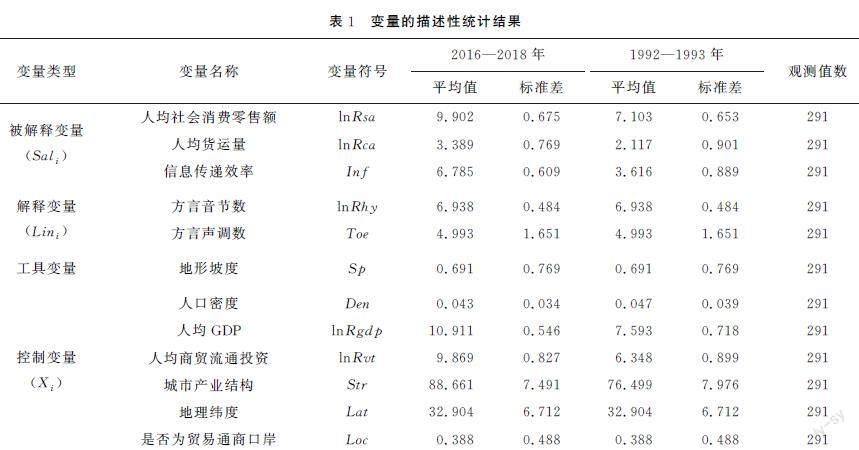

上述數據除特殊說明外,均來自對應年份《中國城市統計年鑒》與分省份統計年鑒中涉及的城市統計指標,部分統計數據還取自對應年份《中國科技統計年鑒》《中國人口與就業統計年鑒》,并對個別缺失數據使用移動平均方法進行補充。為滿足計量識別的需要,本文在使用2016—2018年城市截面數據之外,還使用1992—1993年的城市截面數據進行進一步的驗證對比,以比較在不同經濟和語言環境下方言聲韻特征貿易效應的差異,所有變量的描述性統計結果見表1。

四、實證結果分析

(一)基準估計結果分析

利用Stata16.0對基準模型式(1)進行估計,鑒于數據類型為城市的截面數據,而截面數據最小二乘估計(OLS)過程中異方差往往會對估計結果造成影響,于是使用加權最小二乘法(WLS)與穩健標準誤相結合的方式修正異方差可能導致的估計偏誤,而且在估計過程中加入了城市所在省份的固定效應,最終基準估計結果如表2和表3所示。為了控制普通話的工具屬性對方言聲韻特征貿易效應的影響,使用兩種方法剔除普通話普及對估計結果的影響,以求更干凈地識別方言聲韻特征對城市貿易的凈效應。一是引入重點城市虛擬變量與方言聲韻特征的交互項觀察方言聲韻特征的貿易效應。由于36個重點城市均為省會城市,經濟規模較大,普通話普及已相當廣泛[21],因此,比較這36個城市與其余255個城市方言聲韻特征的系數,將為更清楚地觀察方言音節與聲調帶來的貿易效應提供佐證,估計結果見表2第(5)~(8)列。二是通過使用1992—1993年的城市截面數據重新估計式(1)。從時間維度來看,距離當前時間越近,各城市普通話普及水平會相對越高,于是與2016—2018年城市截面數據估計結果進行進一步對比驗證,以比較不同普通話普及水平下方言聲韻特征的貿易效應,估計結果見表3。

首先,從表2第(1)~(4)列基于2016—2018年城市截面數據估計的基準回歸結果來看,雖然加入省級固定效應和控制變量組之后,核心解釋變量方言音節數對人均社會消費零售額的邊際效應從0.261下降至0.073,但仍對被解釋變量有顯著的正向促進作用,漢語方言音節數增長1%,能夠帶動人均社會消費零售額增長約0.07%;同樣,以方言聲調數作為方言聲韻系統特征時,雖然與不含控制因素的估計結果相比,估計系數從0.120下降至0.064,但偏相關系數依然顯著為正,表明漢語方言聲調數變化1個單位,會顯著促進人均社會消費零售額1.07元。由此來看,控制了地理因素、制度因素以及所在城市的固定效應以后,相對豐富的漢語方言聲韻系統能夠為提升城市商品貿易規模起到顯著的促進作用,符合假說H1的理論預期。

其次,表2第(5)~(8)列引入了36個重點城市虛擬變量(Di)與方言聲韻特征交互項,以此間接控制全國重點城市普通話普及與其他城市差異對估計結果的影響。從核心解釋變量估計結果來看,剝離普通話普及水平較高的重點城市之后,第(5)~(8)列代理變量方言音節數與方言音調數估計系數雖普遍低于第(1)~(4)列,但統計性質依然顯著,表明即使控制普通話普及率,方言聲韻特征依然顯著地促進了城市貿易量的提高,再次支持假說H1的基本觀點。

最后,本文選取早期城市數據(1992—1993年)對基準模型重新進行估計,結果見表3,以此與表2進行比較。從表3估計系數來看,方言聲韻特征代理變量方言音節數與方言音調數依然能夠顯著提高城市商品貿易規模,且這一估計結果不隨截面數據時期的變化而發生顯著改變,支持了假說H1的理論預期。同樣,表3第(5)~(8)列也控制了當時重點城市普通話普及與其他城市差異,仍然與表2得到了相似的估計結果,說明無論是從不同時點,還是從同一時點的空間差異來看,方言聲韻特征對城市貿易的影響均顯示了一致的估計結果,由此進一步支持了本文假說H1的基本觀點。此外,對比表2和表3核心解釋變量系數,尤其是第(5)~(8)列可以看出,在控制重點城市與其他城市的普通話普及差異之后,核心解釋變量方言聲調與音節對應估計系數在1992—1993年的截面樣本中要明顯小于2016—2018年樣本估計結果。以音節變量為例,表3第(5)~(6)列估計結果分別為0.182與0.073,但表2對應估計系數則是0.243與0.094,表明在控制其他因素之后,方言聲韻特征的貿易效應隨著貿易規模的擴大,其邊際效應呈現出遞增趨勢,同樣的結論也適用于變量方言音調。由此可知,相對豐富的漢語聲韻系統不僅有利于促進城市商品貿易,而且隨著貿易規模的擴大、普通話普及水平的提高,因方言聲韻系統呈現出的文化屬性使其城市貿易效應還會進一步增強,最終構成現階段提升城市商品貿易規模的積極因素。

(二)穩健性檢驗

1.工具變量檢驗

為了修正遺漏變量產生的核心解釋變量內生性問題,下面使用工具變量法(IV2SLS)進一步識別方言聲韻系統對城市商品貿易規模的影響,結果如表4所示。表4不僅報告了基于中國地形坡度數據作為工具變量的回歸結果,還展示了不同時期城市截面數據方言聲韻系統回歸系數的差異。

一方面,從表4第(1)~(4)列2016—2018年城市截面數據估計結果來看,利用代理變量方言音節數與方言音調數對被解釋變量進行IV2SLS估計,不僅第一階段(First)拒絕弱工具變量假設(Weak?IV?test),而且整個估計過程也滿足可識別秩條件(KP統計量1%顯著),說明地形坡度數據作為工具變量是有效的,同時第一階段地形坡度對方言音節數量的影響系數顯著為負(-0.174),這與潘越等[4,19]的研究不同。他們發現方言種類的多樣性與地形坡度呈顯著的正相關,而本文進一步發現,地形坡度雖然會導致方言種類的增加,但對于方言聲韻特征卻是負相關影響。究其原因,恰恰在于地形坡度等因素產生的溝通交流障礙,不利于方言聲韻系統演化,反而形成了相對穩定的方言聲韻形態,證明了本文對工具變量的假設。在此基礎上,第二階段(Second)方言音節數對被解釋變量的估計系數為正且在1%水平上顯著,表明修正內生性之后,相對豐富的方言音節數仍然是促進城市商品貿易的有利因素;同樣,使用地形坡度作為方言聲調數的工具變量,對人均社會消費零售額進行IV2SLS估計,在估計模型滿足可識別條件下,根據第二階段方言聲調數偏相關系數(0.315)的顯著性可知,方言聲調數的演化發展也有利于提升人均社會零售水平,上述結論均與表2、表3估計結果一致,意味著修正內生性之后,方言聲韻系統的豐富程度仍然是影響城市商品貿易規模的顯著因素,說明假說H1觀點具有穩健性。

另一方面,表4第(5)~(8)列還利用1992—1993年城市截面數據對被解釋變量進行了IV2SLS估計。與表4第(1)~(4)列的模型設定與估計過程相同,第(5)~(8)列估計結果與前述經驗結論相一致,意味著假說H1是穩健的。此外,對比表4兩期核心解釋變量的系數,修正內生性之后,方言音節數對1992—1993年截面數據的城市商品貿易估計系數(0.609)不僅低于2016—2018年截面數據的對應估計值0.828,同時方言的聲調數對1992—1993年樣本城市商品貿易的估計系數(0.193)也同樣低于2016—2018年截面數據的估計值0.315。可見,修正內生性可能造成的估計偏誤之后,以音節和聲調為代理變量的方言聲韻系統不僅對城市商品貿易存在顯著的正向影響,而且隨著全國城市商品貿易規模與普通話普及水平的提高,方言聲韻系統貿易效應還會顯著增強,進一步為提升城市商品貿易水平創造了有利條件,再次印證本文理論假說H1是穩健的。

2.替換被解釋變量檢驗

考慮測量偏誤也有可能也會影響估計結果的穩健性,于是使用城市人均貨運量(lnRca)作為城市商品貿易的替代變量,以中國地形坡度數據作為方言聲韻系統的工具變量,再次利用OLS和IV2SLS方法對基準模型式(1)進行估計,并比較兩期城市截面數據中方言聲韻系統對人均貨運量回歸系數的差異,估計結果如表5所示。

表5第(1)~(4)列是基于2016—2018年城市截面數據的估計結果,其中第(1)(3)列的OLS基準估計結果顯示,方言音節數、音調數均對城市人均貨運量的影響顯著為正,尤其是第(2)(4)列的IV2SLS估計表明,方言音節數1%的變化能夠帶動人均貨運量增長約0.43%,方言聲調數變化1個單位也會促進人均貨運量增加約1.26噸。同時,根據表5第(5)~(8)列1992—1993年城市截面數據的估計結果同樣發現方言聲韻特征對人均貨運量呈現顯著的正向影響,與前述實證結論一致。對比兩期城市截面數據的回歸系數來看,方言音節數對1992—1993年樣本的城市人均貨運量影響系數,比2016—2018年樣本分別估計系數要低。同樣,方言的聲調數對城市人均貨運量的正向邊際效應也在2016—2018樣本中相對較高。可見,在替換被解釋變量之后,方言聲韻系統的豐富程度依然對城市商品貨運貿易有著顯著的正向促進作用,基準回歸模型估計結果并未受到被解釋變量測度偏誤影響而發生較大變動,意味著本文假說H1具有一定的穩健性。

(三)異質性分析

在城市發展進程中,地理環境、正式制度等外部因素也是影響語言以及經貿發展的重要因素。比如,受地理因素制約,漢語聲韻演化出現了不規則現象,漢語音節由南到北逐漸遞減,復詞由南到北逐漸增多;同樣,南北方文化差異對方言的影響也至關重要,形成了研究文化與經濟差異的天然分割線。而城市行政等級的差異,也會對人口流動、社會資源的配置等產生不同的影響,在此條件下,漢語方言聲韻系統的城市貿易效應也有可能會伴隨地理、制度等背景的差異而產生異質性。因此,有必要控制地理、城市差異等背景因素,進一步甄別語言聲韻特征在促進城市貿易發展過程中的異質性問題。

1.區域差異下的異質性分析

由于地理單元對城市貿易的影響至關重要,于是根據中國地理分界線將城市樣本按秦嶺—淮河線分為南方城市和北方城市,按照區域劃分為東部、中部、西部城市樣本

中國東、中、西部地區劃分參考國家統計局2003年的劃分標準。,以詳細區別不同地理位置方言聲韻特征影響城市貿易規模的異質性問題。表6和表7分別報告了不同時期區域差異下方言聲韻特征對城市商品貿易的回歸估計結果。

根據表6的結果,在以方言音節數為解釋變量的模型中,方言音節對南北方城市人均社會消費零售額均具有顯著的促進作用,但對北方城市的正向影響明顯高于南方;此外,分東、中、西部地區來看,方言音節雖然對西部城市貿易的正向邊際效應最高,但統計顯著性表明,方言音節數對東、中、西部地區的城市商品貿易均有正向促進作用但并不顯著;同樣,表6第(6)~(10)列考察了方言聲調數影響城市人均社會消費零售額的異質性問題,估計結果顯示方言聲調數在不同區域均對城市人均社會消費零售額有顯著的正向促進作用,且從偏相關系數來看,與表6第(1)~(5)列估計結果相似,方言聲調對北方城市商品貿易效應影響要高于南方,對西部地區的貿易效應高于中部和東部。

表7是基于1992—1993年城市截面數據的估計,從實證結果來看,方言聲韻系統的代理變量方言音節數、音調數對城市商品貿易仍然在不同區域表現出正向促進作用,但對應偏相關系數呈現出的區域異質性與表6略有所不同。首先,從表7第(1)(2)列南北差異來看,方言的音節數量對南北方城市商品貿易均有顯著的正向作用,且對北方的促進作用高于南方,但上述系數與表6對應系數相比明顯較小,表明方言音節數的變化對于20世紀90年代南北方城市商品貿易的積極影響要小于對當前南北方城市商品貿易的正向影響,這也與前述穩健性檢驗結論相符。其次,從東、中、西部地區城市的差異來看,方言音節數在20世紀90年代僅對東部地區城市的商品貿易存在顯著的正向影響,對同期中、西部地區城市貿易的促進并未得到充分發揮,與表6對應系數相比,方言音節變化對1992—1993年東、中、西部地區城市的商品貿易影響系數均高于2016—2018年截面樣本估計結果。最后,表7第(6)~(10)列還以1992—1993年截面樣本考察了方言聲調影響城市人均社會消費零售額的區域異質性問題,估計結果表明方言聲調雖然在不同區域對城市人均社會消費零售額均有正向促進作用,但對于北方地區和西部地區并不顯著,而且從對應系數來看,方言聲調對南方城市貿易的促進作用要顯著高于北方,對東、中部城市商品貿易的影響要顯著高于西部地區城市。進一步與表6估計結果相比可以看出,方言聲調對1992—1993年城市商品貿易的正向影響要低于對2016—2018年城市商品貿易促進作用,說明伴隨貿易規模與普通話普及水平的提高,當前方言聲調對各區域城市商品貿易的正向邊際效應得到了顯著增強。由此來看,漢語方言聲韻特征的城市貿易效應不僅呈現了時序差異,也呈現出顯著的地區異質性。

漢語方言聲韻系統之所以表現出城市貿易效應的區域異質性,主要與其分組之后的聲韻系統特征有關。首先,從南北方的城市分組比較來看,北方方言語音音節數和聲調數的平均值要低于南方城市分組;其次,中部地區以晉語、官話區方言為主,其聲韻系統的豐富程度要明顯低于東部與西部地區城市的方言聲韻系統,一定程度上抑制了交易信息的有效傳遞,導致該區域內城市方言聲韻系統的貿易效應不能得到充分發揮,遂造成了語言聲韻系統的城市貿易效應產生了地區異質性;最后,比較1992—1993年與2016—2018年截面數據的城市商品貿易數據會發現,前者人均社會消費品總額均值明顯偏低,而且普通話普及水平也不高,由此導致早期方言聲韻特征對城市商品貿易的規模效應無法有效體現,致使對1992—1993年城市商品貿易的正向影響要低于對2016—2018年城市商品貿易促進作用。不過綜合表6和表7的實證結果,雖然漢語方言聲韻系統的城市貿易效應存在區域異質性,但依然說明相對豐富的聲韻系統是促進城市貿易規模的顯著因素,與假說H1觀點一致。當然,區域異質性也表明,北方以及中西部地區的部分城市,仍需要加強對語言聲韻特征的創新演化,以便為驅動城市商品貿易規模的擴張提供有效動力。

2.城市行政等級差異下的異質性分析

為了甄別城市行政級別差異條件下方言聲韻特征影響城市貿易規模的異質性問題,本文按行政等級將城市樣本區分為36個重點城市(含省會城市與副省級城市)與其他地級市兩類對照組,然后基于基準模型式(1)進行回歸,而且估計過程中仍然沿著前述思路,將1992—1993年與2016—2018年兩期截面數據進行比對,估計結果見表8。

一方面,從表8中2016—2018年截面數據估計結果來看,代理變量方言音節與方言聲調均對其他城市(即非重點城市)人均社會消費零售額具有顯著的促進作用,而在行政等級相對較高的省會城市、副省級城市,即36個重點城市,方言音節數與方言聲調數對它們的人均社會消費零售額的影響雖然為正但不顯著,該結論與表8第(5)~(8)列估計結果也是一致的。形成這一現象的原因除了省會與部分副省級城市因普通話普及導致方言聲韻特征水平相對較低、無法充分發揮方言聲韻系統貿易效應之外,還與計量模型設定有關,特別是受制于省會城市以及副省級城市樣本量。在控制變量以及省級固定效應加入模型之后,整個模型檢驗自由度急劇下降(小于15),在小樣本約束條件下,不僅會影響估計系數的統計顯著性,也會導致估計結果的可信度下降。即使排除重點城市發展商品貿易的先天制度優勢和普通話普及的特殊因素,現有經驗分析仍能有效識別出方言聲韻特征對中小城市商品貿易的正向促進作用。

另一方面,將表8中1992—1993年與2016—2018年截面數據估計系數進行比較可以看出,在進一步區分城市行政等級之后,方言音節數與方言聲調數對其他城市人均社會消費零售額的正向邊際效應在1992—1993年截面數據中要明顯小于2016—2018年截面數據估計結果,再次說明方言聲韻特征的城市商品貿易效應會隨著城市普通話水平的提升、商品貿易規模的擴大而呈現出逐漸增強的態勢。另外,對比同時期截面估計結果中方言音節數與方言聲調數偏相關系數的差異也會發現,前者對城市貿易的邊際效應要高于后者,對于貿易規模相對較小的非省會且行政等級較低的其他地市而言,發揮地方方言聲韻特征的貿易效應仍是擴大本市貿易規模、縮小與省會和副省級城市貿易差距的有效途徑,尤其是要突出方言音節系統對本市商品貿易規模的促進作用。

五、方言聲韻系統影響城市貿易的機制分析

前述經驗分析雖然驗證了音節數和聲調數作為漢語方言聲韻特征對城市商品貿易的顯著正向影響,但并未識別它們之間的影響機制問題。因此,為了識別方言聲韻系統特征如何影響城市商品貿易,基于前述基準模型式(1)的檢驗結果,利用兩期城市截面數據對基準模型式(2)進行估計,以期對本文假說H2進行驗證,從而甄別語言特征是否通過信息傳遞效率促進了城市商品貿易的發展水平,結果如表9所示。

表9第(1)~(4)列是基于2016—2018年城市截面數據的機制分析,從估計結果來看,一方面,方言音節數對信息傳遞效率的估計系數顯著為正,表明方言音節數的增加明顯有利于增強語義的明晰性,為交易雙方信息的準確表達起到促進作用,這為中國漢語方言適用齊普夫定律提供了經驗證據。另一方面,用方言聲調數替換核心解釋變量,延續前述估計過程,仍然可以發現方言聲調數對信息傳遞效率的影響顯著為正,表明方言聲調數的增加也同樣有利于增強交易雙方語義信息表達的準確性,能夠為信息傳遞效率的改善奠定條件,這也在一定程度上將語言學的齊普夫定律拓展至漢語方言音調的演化問題提供了現實依據。此外,從表9第(5)~(8)列1992—1993年截面數據估計結果來看,方言聲韻特征代理變量方言音節數和方言聲調數仍與信息傳遞效率呈顯著的正相關關系。針對上述結果,使用工具變量進行穩健性檢驗,結果仍與前述基準估計相似,在此不再贅述。但對比修正后的估計結果,即表9第(2)(4)(6)(8)列可以發現,方言音節和方言聲調對1992—1993年截面數據信息傳遞效率的邊際效應要小于2016—2018年的估計結果。產生這一現象的原因可能是,進入21世紀以來,信息技術的發展,特別是漢語語料庫、語言編譯等轉化技術的發展在一定程度上增強了方言聲韻系統演化對信息傳遞效率的正向效應。綜合來看,用方言音節數與聲調數表征的漢語方言聲韻系統能夠通過信息傳遞效率的間接效應對城市商品貿易產生積極影響,這一結論符合假說H2的理論預期,意味著聲韻系統豐富程度的提升不僅是改善城市交易主體信息傳遞效率的有效途徑,還能夠通過信息傳遞效率促進城市商品貿易規模的擴大。

六、結論與啟示

本文借鑒應用語言學關于聲韻系統的界定,選取中國地級城市截面數據,以方言音節和聲調作為方言聲韻特征的測度指標,從語言文化屬性視角檢視方言聲韻系統特征影響城市商品貿易的理論機理。經驗檢驗結果表明:第一,較為豐富的方言聲韻系統能夠顯著促進城市商品貿易規模的擴大,通過對比1992—1993年與2016—2018年城市截面數據估計結果發現,隨著普通話普及水平的提升,方言聲韻特征對城市商品貿易的正向邊際效應在2016—2018年的截面數據中要高于1992—1993年城市截面數據估計結果,且上述結論具有較好的穩健性,并未因估計方法、回歸模型以及控制變量的不同而發生明顯改變。第二,基于地形坡度工具變量的IV2SLS估計結果,不僅修正了遺漏變量估計偏誤,而且證明了地形因素也可能導致聲韻特征演化進程放緩的事實,但仍然支持本文方言聲韻特征顯著促進城市商品貿易這一假說的穩健性。第三,從影響機制來看,相對豐富的方言聲韻系統能夠通過提高信息傳遞效率促進城市商品貿易規模的擴大,其有利于增強交易雙方語義信息表達的準確性,能夠為信息傳遞效率的改善奠定條件,這也進一步補充了漢語方言一定程度上適用齊普夫定律的現實依據。第四,異質性分析表明,方言音節與聲調對北方城市商品貿易的影響高于南方,對西部城市的影響高于中部和東部城市;重點城市與非重點城市的估計結果差異表明,即使排除重點城市商品貿易發展的先天優勢和普通話普及的有利因素,豐富的方言聲韻系統對中小城市商品貿易的正向促進作用依然存在。

根據上述結論,本文的政策啟示在于:第一,政府在促進城市商品貿易發展過程中要充分重視優化城市語言文化的發展規劃,尤其是要引導地方文化管理或語言研究等機構,積極創新語言的聲韻特征,豐富漢語及其方言的音節與聲調,為語言文化更好地服務居民、企業生產與生活創造條件。第二,各級政府在應對語言文化管理過程中,除了重視語言的工具屬性外,還要充分考慮語言聲韻系統在文化層面所發揮的積極作用,不斷創新、優化漢語以及方言的聲韻系統,使其能夠更加清楚、清晰地表達市場主體的語義,有效提高信息傳遞效率,以便更好發揮方言的商品貿易效應。第三,各城市應該積極組織語言文化交流活動,在有條件的情況下建立健全區域語言交流的例會制度,有效促進區域之間語言和方言的交流與融合。特別是位于中國北方與中部地區的部分城市,以及非省會城市、地級市,均應加大對語言文化領域的財政支持力度,組織專家、學者或語言研究機構對地方語言聲韻特征進行系統分析和比較,加大對方言音節的創新支持力度,推動本地語言聲韻系統的創新和演化,以便更好發揮語言的貿易效應,最終為縮小南北以及區域間城市商品貿易差距奠定良好的語言文化基礎。

參考文獻:

[1]趙子樂,林建浩.經濟發展差距的文化假說:從基因到語言[J].管理世界,2017(1):6577.

[2]劉毓蕓,戴天仕,徐現祥.漢語方言、市場分割與資源錯配[J].經濟學(季刊),2017(4):15831600.

[3]MELITZ?J.?Language?and?foreign?trade?[J].European?Economic?Review,2008,52(4):667699.

[4]潘越,肖金利,戴亦一.文化多樣性與企業創新:基于方言視角的研究[J].金融研究,2017(10):146161.

[5]李光勤,曹建華,邵帥.語言多樣性與中國對外開放的地區差異[J].世界經濟,2017(3):144168.

[6]丁從明,毛健,王聰.內循環格局下方言多樣性與專業分工研究[J].當代經濟科學,2021(7):104118.

[7]黃少安.交易成本節約與民族語言多樣化需求的矛盾及其化解[J].天津社會科學,2015(1):132135.

[8]林建浩,趙子樂.均衡發展的隱形壁壘:方言、制度與技術擴散[J].經濟研究,2017(9):182197.

[9]申小龍.語言的民族精神與歐洲語言人文主義[J].學術月刊,2000(7):4349.

[10]韋森.語言與制序:經濟學的語言與制度的語言之維[M].北京:商務印書館,2014:287288.

[11]劉毓蕓,徐現祥,肖澤凱.勞動力跨方言流動的倒U型模式[J].經濟研究,2015(10):134146.

[12]林尹.中國聲韻學通論[M].臺北:世界書局,1989:1.

[13]嚴學宭.漢語聲調的產生和發展[J].人文雜志,1959(1):4252.

[14]國術平.從語言內部補償看入聲舒化現象[J].語文學刊,2006(10):117118.

[15]MCROBERTS?G?W,?STUDDERTKENNEDY?M,?SHANKWEILER?D?P.?The?role?of?fundamental?frequency?in?signaling?linguistic?stress?and?affect:evidence?for?a?dissociation?[J].?Perception?&?Psychophysics,?1995,57(2):159174.

[16]VALENTE?D,?GREGORIO?C?D,?FAVARO?L,?et?al.?Linguistic?laws?of?brevity:conformity?in?Indri?indri[J].?Animal?Cognition,?2021,24:897906.

[17]EPHRATT?M.?Word?marks:economic,?legal?and?linguistic?entities[J].?International?Journal?for?the?Semiotics?of?Law,?1996,9(3):257286.

[18]GRIMLDI?I?M,?ANDEL?T.?Food?and?medicine?by?what?name??Ethnobotanical?and?linguistic?diversity?of?taro?in?Africa[J].?Economic?Botany,?2018,72(2):217228.

[19]平田昌司.文化制度和漢語史[M].北京:北京大學出版社,2016:236237.

[20]莫超.甘肅境內的西南官話:兼論方言形成與區域經濟文化的交流[J].社會科學戰線,2013(4):125129.

[21]高超,黃玖立,李坤望.方言、移民史與區域間貿易[J].管理世界,2019(2):4357.

[22]孫浦陽,張陳宇,楊易擎.生產分割,信息摩擦與關稅傳導:消費市場的理論與經驗[J].世界經濟,2021(2):4874.

[23]徐現祥,李郇.中國省際貿易模式:基于鐵路貨運的研究[J].世界經濟,2012(9):4160.

[本刊相關文獻鏈接]

[1]曹芳芳,程杰,武拉平,等.勞動力遷移與城市全要素生產率:來自地級市的經驗證據[J].當代經濟科學,2023(1):103118.

[2]王家庭,姜銘烽.國家級城市群規劃對要素跨省流動的影響研究[J].當代經濟科學,2023(1):119129.

[3]陳俊華,劉娜,卓賢.土地抵押融資、基礎設施屬性與地方經濟增長[J].當代經濟科學,2022(6):1327.

[4]張寬,黃凌云.結構的力量:人力資本升級、制度環境與區域創新能力[J].當代經濟科學,2022(6):2841.

[5]戴翔.“引資”的“引智”促進效應:理論與實證[J].當代經濟科學,2022(5):127138.

[6]徐旭,俞峰,閆林楠,等.高鐵如何影響勞動力流動:新視角與新證據[J].當代經濟科學,2022(4):3142.

[7]張紅鳳,黃璐.產業結構升級與家庭消費升級:基于CHIP微觀數據的經驗分析[J].當代經濟科學,2022(6):127142.

[8]張蘇緣,顧江.文化消費試點政策對城市產業結構升級的影響研究[J].當代經濟科學,2022(3):111122.

[9]趙建國,王凈凈.身份認同如何影響流動人口的就業質量?[J].當代經濟科學,2022(2):93108.

[10]杜傳忠,管海鋒.國內大循環視域下的生產性服務業效率、投入結構與制造業附加值提升[J].當代經濟科學,2022(1):2538.

[11]陳海鵬,沈倩嶺,李后建.安土重遷,黎民之性:儒家文化對農民外出務工的影響[J].當代經濟科學,2021(6):124132.

[12]謝申祥,范鵬飛,王暉.服務業“營改增”與出口貿易高質量發展[J].當代經濟科學,2022(2):115.

[13]丁從明,毛健,王聰.內循環格局下方言多樣性與專業分工研究[J].當代經濟科學,2021(4):104118.

[14]楊秀云,李敏,李揚子.我國文化產業空間集聚的動力、特征與演化[J].當代經濟科學,2021(1):118134.

[15]楊秀云,李忠平,李敏,等.融資約束對文化創意企業技術效率及其穩定性的影響[J].當代經濟科學,2019(4):4861.

[16]薛飏.我國文化體制改革對地區經濟增長影響的實證分析[J].當代經濟科學,2016(4):8997.

[17]朱治理,溫軍,李晉.海外并購、文化距離與技術創新[J].當代經濟科學,2016(2):7986.

編輯:李再揚,高原