古典園林中理水手法及其在現代生態景觀中的傳承

摘 要:隨著經濟的迅速發展,全球經濟一體化的趨勢不斷增強。但在經濟發展的同時,也要注意保護環境,注重生態平衡,因為生態可持續發展是當今全人類面臨的重大課題。而在生態可持續發展中,水的作用至關重要。從古典園林理水理念中,能找到可持續的水景設計理念和方法,它們對現代園林水景設計有很大的指導作用,將其與現代科技、新材料以及新時代的環境相結合,以找到可持續發展與傳承創新的平衡點,能夠打造出具有傳承性和創新性的水景。

關鍵詞:中國古典園林;理水;風景園林

生態可持續發展是人類發展面臨的重大課題。水在其中扮演著重要的角色,既可以澆灌植物,又可以調節氣候和環境,是人類生產生活所需的重要資源。園林水景建設歷史悠久,因為無論是何地,只要有園林就必然會用到水。在中國園林文化中,理水更是非常重要的一部分。此外,中國古典園林包含著可持續的水景設計理念和方法,這些思想和方法得到了廣泛的應用和傳承。

在古代,人們把理水視為非常重要的事情。所謂“仁者樂山,智者樂水”。在漫長的歷史長河中,不論是皇家園林還是私家園林,幾乎都會傍水而建。水在園林景觀中具有至關重要的作用,通常表達著“有水生財”的觀念,而活水則寓意著“財源滾滾”。此外,水還能夠增加環境的細膩感,滋養植物,調節氣候。因此,但凡造園必定傍水而建。早在公元前535年左右,楚靈王就臨水建造了章華臺;后秦始皇下令在蘭池宮中堆山挖池;漢武帝時期的建章宮也運用了大量的水。園林因有水而充滿活力。但是有水還不夠,理水才能讓園林更加美好。理水的過程就是利用和處理園林內的水體,使其能夠循環流轉而不堵塞。通過理水,水體可以呈現出不同的形態特征,包括動靜、聚分。同時,理水還要搭配亭廊、山石、植物等元素,構成富有詩意的空間,以達到“雖由人作,宛自天開”的效果。

一、《 園冶 》中的理水理念

(一)空間場地地形

計成所著的《園冶》是生態景觀設計理論的前身,是中國第一部園林藝術理論專著,由三卷組成。書中提出了“高阜可培,低方宜挖”以及“高方欲就亭臺,低凹可開池沼”,這意味著在造園時,要根據場地的地形特點,因地制宜地合理布置場地內的景觀元素。

在古代,園林設計一般都是根據整個環境和場地布局來進行的,這并不僅僅是受到工程技術條件的限制,更是基于對自然環境和場地特點的尊重。例如,當涉及大型水體時,其位置通常必須為蓄水區,是場地的最低點,同時水體體積也會根據周圍環境進行合理調整。正是這種整體觀念,使得中國古典園林的理水與整體環境、場地布局相適應。

(二)水源與水尾

“立基先究源頭,疏源之去由,察水之來歷。”意思是在設計園林水景之前,必須確定水體的主要來源,確定其流向,找到水源和水尾。園林周邊的水源一般都非常豐富,無論是南方的私家園林,還是北方的皇家園林。因此在古典園林中,理水并不局限于園林內部。

園林內的水體,無論規模大小,都應該是整個地表水系統的一部分或水循環的某個階段。過去人們雖然對水循環系統沒有清晰的認識,但在理水時,會利用現有的資源進行設計,使整體水系連通。中國傳統園林通常將場地內的水體視為周圍水體結構的一部分,所以通常有兩種引水方式。一種是開挖渠道引水,將外界的水引入園內,這種方法通常適用于附近有河流的時候;另一種是利用地下水資源,這種方法通常適用于園內的水不能與園外的水相通的時候。

在中國古代,由于技術的限制,無法通過遠距離運輸和地下開采等方式獲取水源,因此園林設計必須借助于當地的水資源。基于這種前提,園林中的水景具有更好的流通性和穩定性,并且它們的水循環系統也更加合理。

(三)水面處理手法

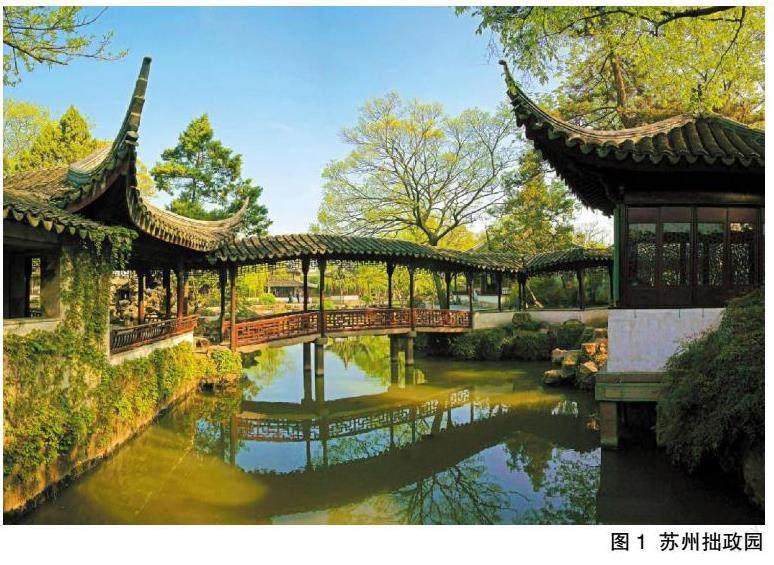

《園冶》指出,“約丈畝之基,須開池者三”。例如,蘇州的著名園林拙政園,布局以水為主,園林中現有山水景觀部分約占據園林面積的五分之三。東園、中園、西園三個部分都以水景為中心,整體相互貫通,形成了一個完整的水系。但是,每個園區的水景都有著不同的表現形式。在古典園林中,水的形態都秉承著“隨曲合方”的原則。中國古典園林在理水時,通常會根據地形的特點來處理水的曲折。一旦水靠近建筑物,就會變得更加規則,同時水的形態也會隨著空間的變化而變化。在開闊的空間中,水的形態比較平緩;而在幽閉的空間中,水的形態比較曲折。

中國傳統園林的理水大多與水的自然形式相同,但可以分為靜水、流水和落水三種。由于文人大多喜好靜謐,因此園林理水以靜水為主、動水為輔。受到“師法自然”理念的影響,園林理水多效仿自然,概括和提煉自然水體,將其濃縮于園林之中,通過巧妙地運用水的特性和自然規律,來營造獨具特色的優美景觀。

二、古典園林理水理念中水與其他要素的聯系

水具有靈活多變、靜動相宜、曲直自如等特點,它可以與園林中的其他要素相互襯托、和諧共存。有水的園林富有生機和活力。然而,如果缺乏其他要素的搭配,水的特點也無法得到更好的展現。

(一)建筑與水

在古典園林中,與水相關的建筑通常可以分為依水而建和貼水而建兩種,這是按照水位的不同來劃分的。依水而建的建筑主要分布在水體周圍,如蘇州拙政園(圖1);貼水而建的建筑則給人一種整個園林都漂浮在水面上的感覺,例如吳江同里古鎮的退思園。

藏則深,露則淺。位于水的源頭附近的建筑通常采用遮掩的形式,以營造出一種神秘感,同時給人一種水的源頭無窮無盡、延綿不絕的感覺。各種不同的水體和建筑的布局形式,使得園林景觀更具意境和趣味。

(二)山體與水

在中國古典園林中,山和水都是不可或缺的元素,它們共同構成了整個園林的骨架。在營造園林時,山和水通常是緊密相連、相映成趣的。山石與水也有很多關系。第一種是利用巖石的高度變化、開合變化,形成不同的水空間。第二種是山與水相互依存,通常用于較小的園林。在這種建設模式中,水體一側壘山,使得二者相互映襯。第三種是在水中壘山設島,分隔水面,以營造出海上仙島的感覺。例如,上林苑建章宮北部太液池就是這種形式。第四種是山與水相互融合,在山石之間挖洞,來創造水景。例如,上海豫園仰山堂前的黃石假山,就是采用這種挖鑿引泉的方法。

(三)橋與水

橋是中國古典園林中不可或缺的元素之一,它既可以作為道路和觀景的地方,又能夠對水面進行分割,是理水中不可缺少的一部分。在園林中,橋的種類非常多,常見的有平橋、亭橋、廊橋、高橋和汀步等。其中,平橋是中國古典園林中最常見的景觀橋,它的形狀簡單,通常靠近水面。小水面處通常設置單跨的平橋,古樸輕盈。在平靜寬闊的水面上,往往設置亭橋和廊橋,易于四周觀景,增強游客的體驗感。在水面寬闊、水流湍急處,一般設有帶欄桿的高橋。高橋通常比較高,能夠讓游客更好地欣賞水面和水面下的景色。在一些林間小溪中,常常使用汀步來代替橋發揮作用和功能。汀步是一種在水中設置的踏步,通常由石頭和水泥等材料制成。汀步不僅能夠防止游客滑倒,還能夠增加園林的趣味性和自然感。這些橋與水的結合,使得園林更加自然和美妙。

(四)植物與水

植物是中國古典園林中不可或缺的元素之一,與水景的搭配非常重要。在園林中,植物一般采用自然式的配置方式,追求“師法自然”的效果。在園林中的水體植物有兩種,即水岸植物和水面植物。水面植物一般選擇具有較高的觀賞價值的植物,如荷花、睡蓮等,可以呈現出生機勃勃的景象;水岸植物如合歡、垂柳等,可以形成倒影,豐富水面。

植物與水景的搭配要求疏密有致、虛實結合,如同繪畫中的“留白”一樣,不能使植物鋪滿整個水面,而是要留出可以制造倒影、觀賞魚群的空間。岸邊的植物也要根據習性不同來選擇其與水的距離,使得整體的植物搭配富有變化,與水景相協調。

三、古典園林理水理念在現代園林

水景中的傳承

(一)現代園林水景的問題

隨著社會的城市化和工業化的發展,傳統文化逐漸消失于大眾視野中,甚至將現代園林理水變成了只追求功能化的造景。因此,好的理水是現代景觀建設要考慮的重要課題,傳統的理水文化對現代園林水景營造具有重要的借鑒價值。

在城市化的推動下,部分現代園林水景過于追求形式,忽視地域風格和歷史文化內涵,導致水景呈現出同質化的趨勢。同時,當前的城市水景存在著嚴重的可持續發展問題。比如,過度開采,使得山體遭到破壞;水景中使用的鋼結構材料對環境造成了破壞,形成了明顯的人工性有余、生態性不足的局面;硬質河道、駁岸在生態水景中的運用,阻礙了水循環,破壞了水體生態平衡;等等。這些問題嚴重破壞了生態環境,也影響了人們的身體健康。

(二)現代園林水景營造策略

首先要學習古典園林理水中“一園一景觀,一水一特色”的理念,將場地的地域文化融于理水之中,并對場地地形、水流的來源和去向、水的形式進行梳理,打造符合空間場景又充滿藝術氣息的水景。

其次,要從古典園林理水文化中學習和探索適合現代園林景觀建設的方法,并根據現代社會的發展和功能需求進行創新,做好對中國古典園林理水文化的“傳”與“承”。

最后,要學會在水景營造中運用新材料和新技術,比如通過科技手段保持水池的水位,運用光控、聲控、電腦控制等技術來營造景觀等。

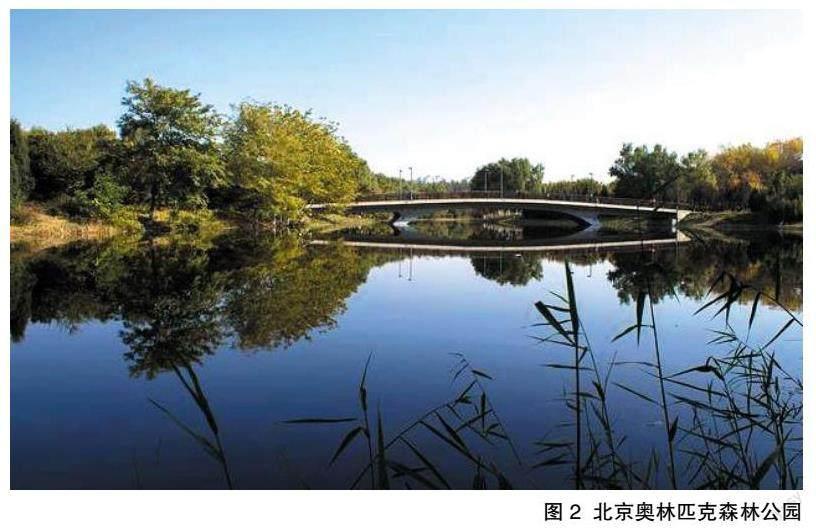

例如,北京奧林匹克森林公園(圖2)的設計中便運用了科學的設計手法和先進的環保材料來設計水系。北京是一個水資源相對匱乏的地區,所以水源主要引用的是污水廠處理過后的再生水,同時在園內還設計了生態濕地來凈化水質。此外,園內設計了完整的水循環系統,可以在雨季為城市泄洪,在旱季為城市補水。在材料運用上,排水溝處運用了環保椰絨毯覆蓋,它是由椰子殼打碎后制成。椰絨毯的運用能在很大程度上防止水土流失,它還可以在經過一段時間的風化后自然降解變成肥料,促進植物根系生長。這些新穎的設計思路都為打造綠色生態的水系做出突出貢獻。

四、結語

在現代園林水景設計中,中國古典園林理水理念有著很大的指導作用。現代園林水景設計應秉承著和諧、可持續、綠色的理念,突出文化、生態的概念,適應和引導時代的新變化,注重歷史文化,結合新科技、新材料等,找到與可持續發展之間的平衡點,打造具有傳承性和創新性的水景。

參考文獻:

[1]黃彌兒.從“仿”到“創”:勺園理水中的不變與變化[J].現代園藝,2020(3):145-149.

[2]黃帥男,陳煒.古典園林理水淺析[J].建筑與文化,2017(7):183-185.

[3]張晉.可持續水設計視角下對于中國古典園林理水的幾點思考[J].中國園林,2016(8):117-122.

[4]李雪艷,吳言,時瀟瀟.六朝時期園林理水理念的現代傳承:以南京玄武湖公園為例[J].創意與設計,2018(6):59-62.

[5]宋玉芹.淺談中國古典園林中的理水要素[J].中國集體經濟,2021(36):106-108.

[6]徐夢螢,魏勝林,張輝.中國四大園林理水藝術手法與現代園林理水思索[J].南方農業(園林花卉版),2011(3):20-23.

[7]費文君,徐暢.中國園林理水文化藝術在現代景觀設計中的“傳”與“承”[J].藝術百家,2020(2):200-204,215.

作者簡介:

李鑫岳,大連外國語大學國際藝術學院碩士研究生。研究方向:環境設計。