免疫吸附治療難治性類風濕關節炎中醫虛實證型療效差異

張彤 趙龍姝

【摘 要】目的:研究免疫吸附對不同中醫證型難治性類風濕關節炎的治療效果。方法:回顧性分析2014年10月至2021年12月在上海市光華中西醫結合醫院重癥監護室住院治療的難治性類風濕關節炎患者60例,將60例患者分為實證類(寒濕阻絡證、濕熱痹阻證、痰瘀互結證)和虛證類(肝腎陰虛證、氣血兩虛證)。所有患者在入院第3,7,12天給予免疫吸附治療,每次完成吸附立即檢查紅細胞沉降率、C反應蛋白、免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、抗環瓜氨酸肽抗體,記錄疾病活動度(DAS28)評分、疼痛視覺模擬評分法(VAS)評分、中醫疾病及證候療效評定評分、急性生理與慢性健康評分(APACHEII評分),并觀察疾病療效和證候療效。結果:經免疫吸附治療后,患者紅細胞沉降率、C反應蛋白、免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、DAS28評分、VAS評分與治療前比較均下降,差異均有統計學意義(P < 0.05)。實證中醫疾病療效和證候療效優于虛證,差異有統計學意義(P = 0.042、P = 0.009)。2組患者APACHEII評分比較,差異無統計學意義(P > 0.05)。治療過程中,1例出現惡心嘔吐,3例出現低血壓,經治療均得到改善,未發生嚴重不良反應。結論:免疫吸附治療難治性類風濕關節炎效果顯著,對痹證中實證類患者更有效,安全性較好,為難治性類風濕關節炎中醫實證類患者的治療開拓了新途徑。

【關鍵詞】 類風濕關節炎;難治性;中醫證型;免疫吸附;治療結果;療效差異

類風濕關節炎(rheumatoid arthritis,RA)是一種疾病機制尚未完全明確的自身免疫性疾病,臨床主要表現為侵蝕性關節炎,晚期常常發展為關節畸形及功能喪失等。隨著醫療技術的發展,目前臨床治療RA的藥物與日俱增;但臨床應用中也存在一定的不良反應,并且一些患者在應用1種或2種抗風濕藥物治療后,癥狀并無改善,或者合并感染,出現肝腎功能不全、間質性肺病、多臟器功能衰竭等對藥物治療無法耐受的情況,常被稱為難治性RA[1]。根據致病特點,本病屬中醫學“痹證”范疇,以肢體關節疼痛、麻木,甚至僵直變形及活動障礙為主要特點,病因病機為風寒濕熱痰瘀引起邪氣痹阻經絡,日久傷及肝腎[2]。國家中醫藥管理局發布的《22個專業95個病種中醫診療方案》將RA分為寒濕痹阻型、濕熱痹阻型、風濕痹阻型、痰瘀痹阻型、氣血兩虛型、肝腎不足型6種證型[3]。國家中醫藥管理局“十一五”重點專科協作組《尪痹(類風濕關節炎)診療方案》將RA中醫證候分型為實證(寒濕阻絡證、濕熱痹阻證、痰瘀互結證)和虛證(肝腎陰虛證、氣血兩虛證)[4]。免疫吸附對難治性RA不同中醫證型的療效研究較少,現對其療效差異分析探討。

1 資料與方法

1.1 研究對象 回顧性研究2014年10月至2021年12月在上海中醫藥大學附屬光華醫院重癥監護室住院的難治性RA患者60例。其中男33例,女27例;年齡32~96歲,中位數67歲;病程2~39年,平均(10.32±4.22)年。實證類48例(痰血痹阻證10例,濕熱痹阻證36例,寒濕痹阻證2例),虛證類12例(肝腎陰虛證5例,腎氣虛寒證7例)。本研究征得所有研究者的知情同意。

1.2 治療方法 患者分別在入院第3,7,12天給予免疫吸附(免疫吸附柱:珠海健帆生物科技有限公司,型號DNA230、HA330-Ⅱ、HA280)治療,每次2 h。采用的血管通路為股靜脈置管或頸內靜脈置管。

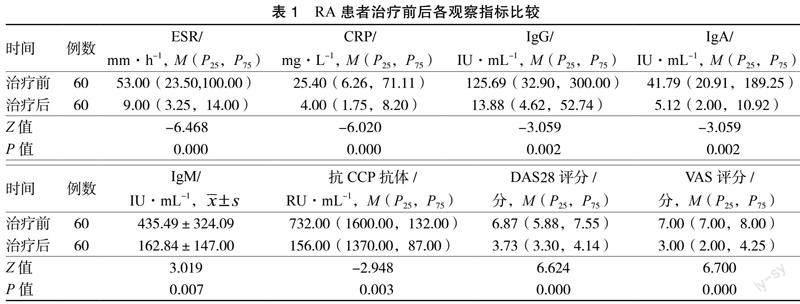

1.3 觀察指標 每次完成吸附立即檢查紅細胞沉降率(ESR)、C反應蛋白(CRP)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、抗環瓜氨酸肽抗體(抗CCP抗體)[5],記錄疾病活動度(DAS28)評分[6]、疼痛視覺模擬評分法(VAS)評分、中醫疾病及證候療效評分、急性生理與慢性健康評分(APACHEII評分)。

1.4 療效評定標準 按照《中藥新藥臨床研究指導原則》[7]中療效評定標準。評價臨床緩解的指標為晨僵時間,腫脹關節數(27個關節計),壓痛關節數(28個關節計),以及患者和醫生分別對病情的總體評估(VAS評分法)。DAS28評分參照PREVOO的計算方法,28個關節腫痛活動度評分 = 0.56×壓痛關節數 + 0.28×腫脹關節數 + 0.7×ln(ESR)×1.08 + 0.16。評分標準:DAS28評分 > 5.1分,疾病活動度高;3.2分 < DAS28評分≤5.1分,疾病中度活動;2.6分 ≤DAS28評分≤3.2分,疾病活動性低;DAS28評分 < 2.6分,疾病緩解。

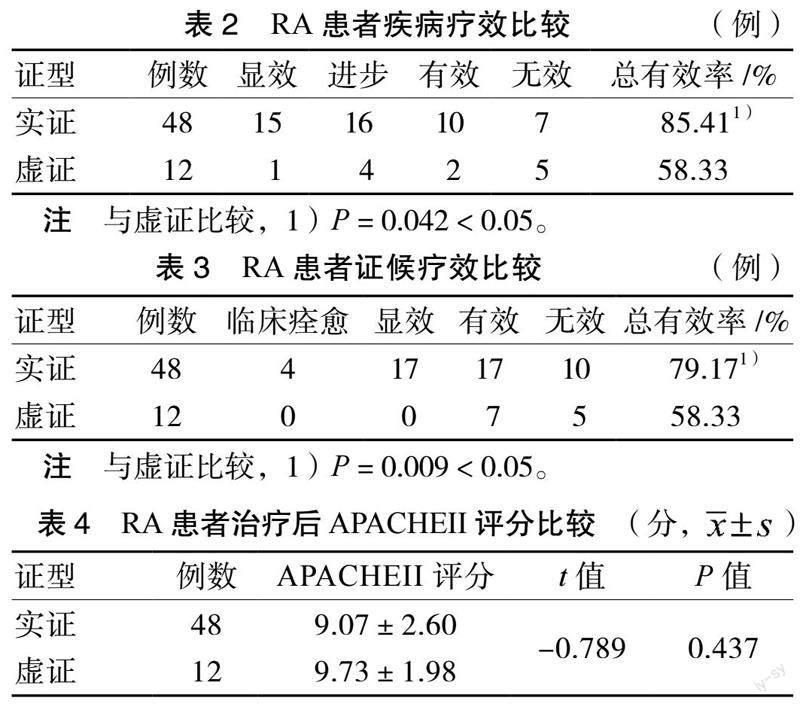

1.4.1 疾病療效評定標準 顯效:主要癥狀、體征整體改善率≥ 75%,ESR及CRP正常明顯改善或接近正常。進步:主要癥狀、體征整體改善率50%~ < 75%,ESR及CRP有改善。有效:主要癥狀、體征整體改善率30%~ < 50%,ESR及CRP有改善或無改善。無效:主要癥狀、體征整體改善率 < 30%,ESR及CRP無改善。

1.4.2 證候療效評定標準 臨床痊愈:中醫臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥95%。顯效:中醫臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少70%~ < 95%。有效:中醫臨床癥狀、體征明顯好轉,證候積分減少30%~ < 70%。無效:中醫臨床癥狀、體征均無明顯改善,甚或加重,證候積分減少 < 30%。

1.5 統計學方法 采用SPSS 25.0軟件進行統計分析。計量資料符合正態分布以表示,采用兩獨立樣本t檢驗;不符合正態分布以中位數和四分位數[M(P25,P75)]表示,采用秩和檢驗Mann-Whitney U檢驗;計數資料采用χ2檢驗。以P < 0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 患者一般情況 60例患者中合并感染3例,對1或2種聯合應用的改善病情抗風濕藥(DMARDs)連續治療半年癥狀無明顯緩解31例,經1或2種DMARDs連續治療出現并發癥2例。60例患者使用免疫吸附治療3次,癥狀均有所改善。其中21例患者使用DNA230吸附2次,聯合HA330-Ⅱ吸附3次;20例患者DNA230吸附2次,聯合HA280吸附2次;9例患者吸附2次后癥狀未緩解,繼續給予雙重血漿置換1次得到臨床緩解。吸附治療臨床緩解率為86.67%,免疫吸附加雙重血漿置換臨床緩解率為100%。

2.2 患者各觀察指標比較 60例患者均分別存在IgG、IgA、IgM、ESR或CRP異常,經免疫吸附治療后ESR、CRP、IgG-RF、IgA-RF、IgM-RF等指標明顯下降(P < 0.05);DAS28評分、疼痛VAS評分均較治療前顯著下降(P < 0.05)。應用免疫吸附治療的難治性RA患者按實證、虛證分類,實證疾病療效和中醫證候療效優于虛證,差異有統計學意義(P < 0.05)。治療后,實證與虛證APACHEII評分組間比較,差異無統計學意義(P > 0.05)。見表1至表4。

2.3 不良反應 本研究患者均未發生嚴重不良反應。在治療過程中,1例出現惡心嘔吐,3例出現低血壓,對癥治療后均好轉,均未影響吸附治療。

3 討 論

免疫吸附法是一項從血液凈化基礎上發展起來的將近30年的新技術。免疫吸附的應用原理是通過體外循環,運用物化結合力(如疏水交互作用)或生物親和力(如抗原-抗體反應)的物質作為配體,與載體連接形成吸附柱,經過特殊吸附作用,清除血液中致病因子,進而達到治療疾病的目的[8]。《黃帝內經》曰:“實則瀉之,虛則補之。”“實則瀉之”與免疫吸附應用原理有著相似內涵,盡管免疫吸附是西醫療法的新技術,但結合中醫經典理論卻能對難治性RA有著更好的指導。對于難治性RA患者,免疫吸附可以有效改善癥狀,減輕關節疼痛,恢復關節功能,提高生活質量。近年來,免疫吸附療法已廣泛應用于臨床多種疾病。目前,與RA多種治療方式相比[9-13],免疫吸附治療不良反應更低。當然免疫吸附也存在如低鈣血癥、貧血、低血壓、乏力等不良反應[14-15]。對于難治性RA患者,免疫吸附療法結合中醫辨證治療,可進一步提高療效。上海中醫藥大學附屬光華醫院采用免疫吸附療法治療難治性RA患者經驗豐富,吸附治療平均每次2 h,間隔3~5 d,共行3次。在本研究中免疫吸附治療難治性RA效果顯著,中醫辨證下虛實證型比較,實證患者反映更好,不良反應出現相對較少。但是,未來尚需要更大樣本、更高質量的臨床觀察研究,進一步細化中醫不同證型療效分析,利于免疫吸附發揮更大價值。

參考文獻

[1] NAGY G,ROODENRIJS NM,WELSING PM,et al.EULAR definition of difficult-to-treat rheumatoid arthritis[J].Ann Rheum Dis,2020,80(1):31-35.

[2] 仇維彬,安陽,劉燦,等.以“水熱互結”論類風濕關節炎(尪痹)病機[J].風濕病與關節炎,2022,11(6):49-52.

[3] 國家中醫藥管理局醫政司.22個專業95個病種中醫診療方案[M].北京:中國中醫藥出版社,2010:274-275.

[4] 杜娟麗,董正華.1615例尪痹(類風濕關節炎)的中醫辨證分型臨床研究[C]//第十六屆中國中西醫結合風濕病學術年會論文集,2018:61-63.

[5] 李勇軍,陳婧,陳仁德,等.類風濕因子和抗環瓜氨酸肽抗體陰性對類風濕關節炎患者臨床分析及血清紅細胞沉降率、C反應蛋白水平表達[J].中國臨床醫生雜志,2018,46(6):692-695.

[6] MIAN AN,IBRAHIM F,SCOTT DL,et al.Optimal responses in disease activity scores to treatment in rheumatoid arthritis:is a DAS28 reduction of > 1.2?sufficient?[J].Arthritis Res Ther,2016,18(1):142-155.

[7] 國家食品藥品監督管理局.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:115-119.

[8] KRONBICHLER A,BREZINA B,QUINTANA LF,et al.Efficacy of plasma exchange and immunoadsorption in systemic lupus erythe matosus and antiphospholipid syndrome:a systematic review[J].Autoimmun Rev,2016,15(1):38-49.

[9] 謝長好,曾小峰.類風濕關節炎治療進展[J].實用全科醫學,2004,2(2):176-177.

[10] 于倩文,韋雨頌,李芬.類風濕關節炎治療藥物的機制研究進展[J].中國醫學前沿雜志(電子版),2020,12(11):4-8.

[11] 李露,許霞,趙黎,等.中醫藥治療類風濕關節炎的研究進展[J].風濕病與關節炎,2022,11(4):77-80.

[12] 翟洪建.四妙消痹湯聯合美洛昔康治療類風濕關節炎臨床觀察[J].光明中醫,2021,36(1):120-122.

[13] 李露,許霞,趙黎,等.中醫藥治療類風濕關節炎的研究進展[J].風濕病與關節炎,2022,11(4):77-80.

[14] 楊鵬,聞慧琴,衛玉芝,等.血漿置換在臨床危重疾病治療中的安全性分析[J].臨床輸血與檢驗,2018,20(3):242-245.

[15] 韋雪蕓.血漿置換不良反應發生情況及影響因素分析[J].當代護士(下旬刊),2021,28(7):31-34.

收稿日期:2022-11-06;修回日期:2022-12-27

作者單位:1.上海中醫藥大學,上海 201203;2.上海中醫藥大學附屬光華醫院,上海 200052

通信作者:趙龍姝