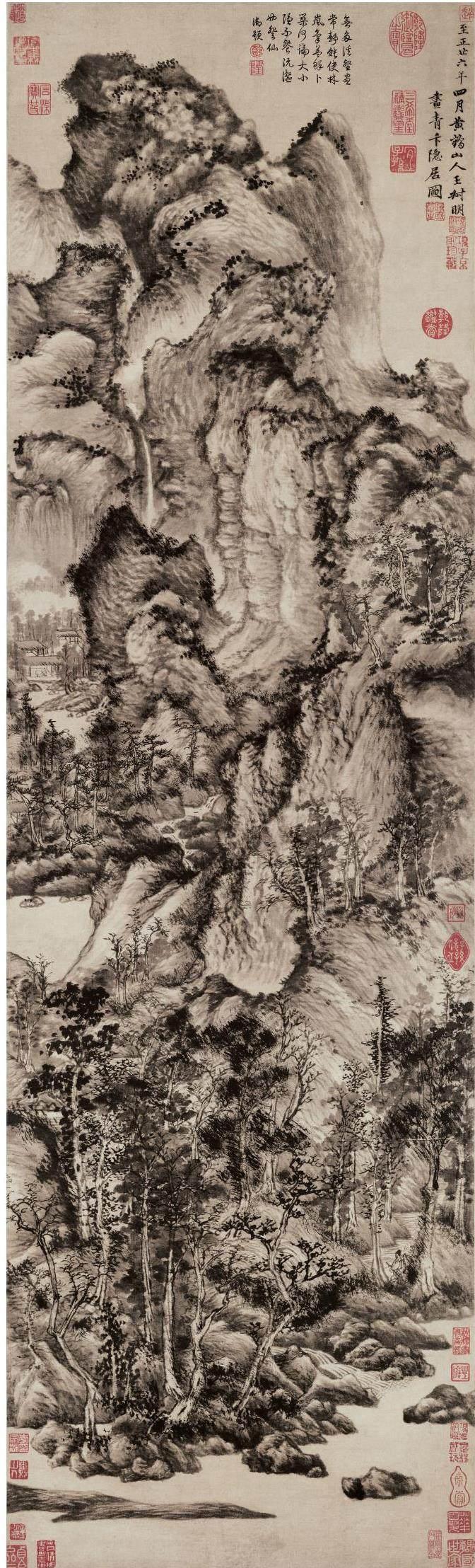

從王蒙《青卞隱居圖》知其山水畫語言應用

摘要:在中國山水畫的歷史發展進程中,王蒙作為元代山水畫的代表人物,其重要性不容忽視。在元代特殊的歷史文化語境下,其山水畫風格與蒼茫渾厚、溫潤平和、簡淡疏闊的“元四家”中其他三家迥然不同。他的山水畫常常是繁密厚重、郁然深秀的,但其筆下的世界并非是隱居的桃花源般山水之境,反之,在他所構置的畫面中充斥著重疊的變形和不斷的扭曲。山水畫語言的應用好似一面鏡子,照映出其隱秘的熱忱與野心、矛盾與不安,語言意象的背后潛藏著他身不由己的無奈與不甘。王蒙山水畫的語言應用與自身獨特的審美取向密不可分,本文試圖從其代表作《青卞隱居圖》中知其山水畫語言應用及其建構歷程,并探析背后復雜的矛盾心理。

關鍵詞:王蒙;山水畫;繪畫形式;矛盾心理;語言應用

中國傳統山水畫的歷史源遠流長,六朝時,宗炳就在《畫山水序》中云:“峰岫峣嶷,云林森渺”。“如果說,雕塑藝術在六朝和唐代達到了它的高峰,那么,繪畫藝術的高峰則在宋元。這里講的繪畫,主要是指山水畫。”[1]元代作為文人山水畫發展的一個高峰,名家輩出,以“元四家”為首,其中,王蒙“繁密厚重、郁然深秀”的繪畫語言更是獨樹一幟。

王蒙出身于書畫世家,其外祖父趙孟頫是元代畫學大家,父親王國器學識淵博,外祖母管仲姬,舅父趙雍、趙奕也都是元代文人書畫大家。龐大的家族影響縈繞著王蒙,在這些影響之下,很難跳出世家的格局視野及審美趨向的制約。但作為能夠不囿于藩籬的書畫大家,王蒙成功創造出自成一格的風格特色——以重巖疊嶂、群山萬壑及以繁蕪森郁為長的山水樣式。王蒙所處的時代,正是山水風格顯著變化的時代,“元四家”山水風格的轉變承載著“宋人重理”到“元人尚意”觀念的顯現。在轉變中,王蒙則以其精到的風格特點、構置安排、情感意蘊稱雄于山水畫壇,在中國畫史上別樹一幟。

一、王蒙山水語言的產生背景

中國山水畫的發展離不開歷代畫家的傳揚與相承、推陳與易新。在研究王蒙山水畫形式語言時,我們不能簡單地停留于表層的紛繁冗雜,在觀瞻之后,更應去思索、探尋其形式語言真正的“源頭”。“我在伯父,猶衣服之有冠冕,木水之有本原。”王蒙“繁密厚重、郁然深秀”的山水風格也不是無本之木或無源之水,總有宗法傳承或木本水源可尋。

受外祖父趙孟頫及當時元代多數畫家的影響,王蒙在師承方面也更為偏好去描繪江南地區溫潤而澤的山水面貌。而這種畫學淵源有具體的史料記載,清代布顏圖在《學畫心法問答》中曰:“王叔明號黃鶴山樵,松雪之甥也。少學其舅,晚學北苑。將北苑之披麻皴,屈律其筆,名為解鎖皴。其堅硬如金鉆鏤石,利捷如鶴咀劃沙,亦字成一體。”[2]因江南地區氣候濕潤、霧氣迷蒙,且多土質山,山石的骨峰隱沒其中,紋理和棱角不突出,所以董源在寫江南山水時用的是長短相間、疏密細軟的柔性線條。受此影響,王蒙在《青卞隱居圖》中大量出現的解鎖皴和牛毛皴這兩種代表性皴法,就是他由董源的披麻皴、荷葉皴所發展而來的。但實際上,王蒙的山水畫在技法傳承與藝術風格上更似巨然。巨然雖同董源一樣為南宗大師,且師法董源,但巨然的山水疊嶂層巒,草木華滋潤澤,更蒼郁渾厚,與董源的畫風略有區別。因此,若論“古意”,在《青卞隱居圖》中,筆綴隨意、盡情而畫,情感充沛,王蒙明顯要受董源繪畫觀的影響更多。總之,師法古人取之精華,在《青卞隱居圖》中,王蒙變他法為我法。而王蒙除宗法董巨之外,繪畫筆法上亦受其祖父趙孟頫所倡導的“書法用筆”觀點的影響。溥儒在《寒玉堂書畫論》中曾提到:“書法用筆,如壯夫舞劍,蕩決揮刺,吞吐斂發,力出中樞,而貴蓄勢。蓄勢者,藏鋒也。”[3]在《青卞隱居圖》中,王蒙筆法骨勁,可見一斑。

除了受前代大師和家學家風的影響,探究王蒙山水語言產生的緣由,時代的影響也尤為重要。比如宋代繪畫發達,是因為統治者喜愛并支持繪畫,所以繪畫作品功能性更強。在材質方面,畫者通常會使用絹來作畫,所以宋代山水多濕筆,筆墨會洇出紙外,雨煙潤濕,浮翠流丹,這也就造就了山水畫精巧入微、層層敷染的藝術風格。但由宋入元,在蒙人統治下,傳統精細的制絹工藝生存艱難,文人們的社會地位、經濟能力大不如前,官方取消科舉取士這一條入仕之路,使得漢族士人更加蒙屈受辱。同時,生宣紙作為性價比更高的物質材料,形式載體的巨大轉變也影響了畫家們山水風格上的轉變,這一點在《青卞隱居圖》中也有所體現。

二、王蒙山水語言的深入應用

在繪制《青卞隱居圖》時,王蒙因戰亂被迫隱居于黃鶴山中,雖是隱居,卻仍然與當時江南的一些名士、官員有所往來,生活上雖枕山棲谷,但政治上,王蒙仍是一個亟待有所作為的志士。所以,“隱居”也就包含一種矛盾感,是生活與理想的矛盾。《青卞隱居圖》便是這種矛盾情結的呈現和心態的流露,乃王蒙“隱居”時期作品中最具代表性的經典之作。繪畫的本意,是為其表兄趙麟繪制他所棲止的卞山居所,該住處因受戰亂的影響,趙麟也不得不被迫離去。王蒙借此主題來反映本人隱居于亂世的無可奈何之感。他早期的隱居山水畫,如《夏山隱居圖》,大體上仍保留著趙孟頫的繪畫觀,作的是幽閑文雅的理想性山水。但在這幅《青卞隱居圖》中,畫家通過“繁密厚重、郁然深秀”的山水語言,創造出了一個生機勃勃的世界。

1.氣脈構圖

在傳統繪畫中,圖式空間的建構是極為重要的一部分。中國傳統繪畫追求“臥游”,講求“可行,可游,可觀”的畫意詩情,目的是將偌大的自然景色在有限的空間中表現出來。在構圖上,畫家大多遵循郭熙的“三遠”法,在布景上多呈現出平穩、層疊或幽邃的狀態。但到元代,社會語境發生改變,山水作為載體,呈現的并不是本身,而是被用來表達自我,釋懷達意。

《青卞隱居圖》中,為更好地抒情言趣,山水構圖布局中原先那種穩定感漸失,嚴謹的構圖被打破,取更為松動的程式。在不那么穩定且具有流動感的構圖中,王蒙的手法和郭熙的《早春圖》中所運用的有異曲同工之妙,利用山之間的走向,使觀者在視覺層面仍能感受到統一性,這種統一感來源于峰巒內部結構的順應。因此,與傳統山水畫秩序井然、措置有方的畫面感不同,王蒙成功締造出亂中有序的山水幻境。將視角抽離出來會發現,在《青卞隱居圖》中,并沒有將近景、中景、遠景區分得非常明顯,而是連貫為一個整體,在山體之上覆蓋景物并層層堆積。整個畫面雖繁復迂回,但山石結構間的氣脈與情感卻相互貫通,使得看似不合情理的構圖卻自有一套邏輯所在。《青卞隱居圖》中的山峰極有特點,除了筆墨的塑造和構圖的布置外,王蒙還將郭熙慣用的卷云皴進行靈活運用,這種卷云狀的山頭在《青卞隱居圖》中有很多個,堆疊在一起,富有韻律,方向雖不一致,但整體看來也是呈向上翻涌的動勢。此外,還有樹的排布,《青卞隱居圖》中的樹法,叢密層林相互摻雜,樹與山之間相互呼應,也是王蒙匠心獨具之處,交錯的山體與雜樹,就像婆娑的情感,不規則的律動,蜿蜒曲折,如夢似真。

2.繁復皴法

王蒙在《青卞隱居圖》中運用線條技法的最大特點:皴法繁多,但王蒙的長處在于能夠融會貫通,使得牛毛皴、解索皴、卷云皴等皴法相輔而行,筆法任情,相映成趣。除了上文所提構圖,皴法的運用也是畫面有升騰感強烈的原因之一,而翻騰之感主要來源于山體——不斷變換著大小和方向的山脈,在卷云皴的塑造下,以渾厚圓融為主而略帶方折形狀,粗看為一體,細看又極富變化。同時,溪水谷河灣、巒崖山峰各處的皴法也各有特色。遠景之處,隨意皴擦,深山幽谷、巉山峁巖,筆法清爽簡練,但儼然可見逸態橫生之境。

《青卞隱居圖》創作于王蒙山水畫的得道時期,畫家此時已年過半百,繪畫技法風格都已成熟,在藝術創作上敢于得心應手地品玩筆法。在此幅畫中顛倒狂奔的線與山體結構相輔相成,應和筆端枯澀的毛感,畫家充分運用毛筆的各個部位,結合濃、淡、干、濕等不同用筆,順適輕重徐疾的韻律頓挫,最大限度地發揮毛筆的特性,筆端流露的是畫家噴薄的情感。該畫最為著稱的就是解索皴的使用,王蒙的解索皴使得筆力更顯勁健,筆含氣韻,一脈貫通,一統畫面。

3.躁動筆墨

王蒙在《青卞隱居圖》中的獨到之處,就是用墨的手法卓逸不群。墨法對比強烈,濃、淡、枯、濕、焦墨交替,有一種驚人目眩之感。用墨雖多,但不滯澀,墨色的變化與遒勁生猛的筆法相糅合,畫面充溢著震顫躁動之感。細觀此圖,觀者能夠強烈感受到一股涌動著的、奮激著的情緒。這種不安的情緒,一方面來自于畫中碩大、層層累積的山體,這種對于山體的構置方式,表明王蒙已經放棄了北宋時期山水中強調的“平遠”和“深遠”,而是另辟蹊徑,將山峰直接并入前景,全部堆在觀者的眼前,視覺沖擊力極強;另一方面,不安的情緒來源于王蒙的筆法,充沛著情感的筆端,顯現出了盤曲折轉的線條。這些變換在畫面下半部分的山林中顯現得最為突出,濃淡干濕、大小深淺不一的各種筆法,瑣細雜碎地鋪滿了整個畫面,幻化成為千形萬狀的樹木。在這一片凌亂的筆觸中,仿佛一切都在在風雨中飄蕩,畫面右下角渺小、迷失在山中的隱士,仿佛正是畫家本人的寫照,及其內心一直處于遁世、出仕之間矛盾與不安的真實象征的隱喻。

三、王蒙山水語言運用原因分析

通過上文分析,我們能深刻感知王蒙獨特的山水畫語言風格,其山水畫形式語言的形成與社會、文化、思想各方面都有關,但在研究其律性對于藝術創作影響時,也應當重視藝術發展的自律性以及藝術家自身。回溯到藝術創作的主體——藝術家本身,縱觀王蒙的一生,一半都是在革故鼎新的烽火煙云中度過。與“元四家”中另外三位歸隱的原因有所不同,王蒙退隱林壑,大抵是因為殘酷的現實,受戰爭的影響,暫時為了避亂,但在王蒙的心底,他并沒有屈于淡然,也從未甘于退避,他仍舊懷揣著“老驥伏櫪,志在千里”的志向。總之,他的內心是動搖、激蕩的,是在歸隱與出仕之間來回翻涌的。王蒙這種特別的矛盾心理,也折射在《青卞隱居圖》中,圖中的線條、構圖、皴法等各形式語言無不是躁動、糾結、憤激的,各種繪畫語言的表現也是為了顯示出王蒙身處動蕩不安的紛亂戰火之中,內心對于出仕、歸隱之間的矛盾心理,而這種心理也恰如其分地呈現于畫面之上,使得我們通過形式語言去體悟背后深切的情感支撐。

在繪畫史上,痛苦與矛盾是藝術家永恒的創作主題。痛苦并非無心的模仿,而是刻意的創造。“藝術家們大多在用一種隱藏的或者直接的創作手法在表達著自己‘痛苦的經歷和情感,他們用這種藝術創作的行為把自己被動體驗的痛苦變為一種主動揭示和表述的行為。”這也源自表達者所寄予觀眾或社會的另一種情感——“認同感”。在“繁密厚重、郁然深秀”的形式語言運用的背后,更多顯現的是畫家創作時矛盾的心理和感受。在《青卞隱居圖》中,王蒙不僅制造了充盈與繁復的矛盾,得到之處在于完美的化解,這不僅是畫家情感上的舒緩,也使畫面達到郁然深秀、繁密厚重的境界。

“歡愉之辭難工,而窮苦之言易好。”在創作、欣賞、探析藝術作品時,我們絕不能將創作者“隱身”,雖說畫者本人并非有意強化個人的存在,但我們不應該在對作品的分析中淡化其創作者的作用。正是因為創作者的各種情感,我們才能從作品中不斷地體悟到“美好的”“令人愉悅的”“痛苦的”“矛盾的”各種情愫。這些在畫面中隱藏的情愫極為重要,原因就在于觀者本身在觀畫時就期待被觸動、被感染,想要借此來宣泄心中的某些痛苦、壓抑的情緒。探析王蒙的畫作,不僅能夠提升我們對傳統山水畫技巧的認知和領悟,更能透過王蒙山水畫的表面形式窺得畫家卓異的秉性、獨特的藝術面貌,包括異乎尋常的人生際遇,以及與時代精神相交織而產生的別有風趣的魅力。對于當下的我們而言,只有不斷地研求品判,才能加深對個案畫家的理解,這樣能夠真正地探知藝術家風格背后深沉的內涵意蘊與社情景況。

參考文獻:

[1]李澤厚.宋元山水畫的三種意境[J].學術月刊,1980(02):58-65+74.

[2]黃宗賢.中國美術史大綱[M].重慶:西南師范大學出版社,1993:56-58.

[3]張倍嘉.渾厚蒼潤 筆力扛鼎——淺析王蒙密體山水[J].中國民族博覽,2019(08):146-147.

作者簡介:

檀梓萱(1999—),女,漢族,安徽安慶人。安徽大學藝術學院2021級碩士研究生在讀,研究方向:美術史論研究。