用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制及構建方法

羅婷予 謝康

[摘 要:數字經濟時代,大數據驅動的企業與用戶互動創新為供給側精準識別有效需求和企業融入開放創新生態提供了有效途徑。互動數據不僅成為互聯網環境下企業創新活動的一種基礎創新資源,而且成為企業精準識別用戶需求的戰略資源,用戶畫像是企業使數據資源具有意義從而可以被應用的基礎。據此,本文從微觀視角探討用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制及構建方法。研究結果表明:用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制是一種雙循環機制,內部循環和外部循環共同作用于用戶畫像迭代,保證了畫像的適時性和畫像分析的精確度。在此基礎上,筆者提出了由要素分析方法、互動數據構建方法和應用計算方法三部分組成的促進企業與用戶互動創新的用戶畫像構建方法,為數據驅動的企業產品開發和創新管理提供了可供選擇的管理工具。

關鍵詞:企業與用戶互動創新;用戶參與創新;用戶畫像;數字經濟;大數據

中圖分類號:F272文獻標識碼:A文章編號:1000?176X(2023)03?0106?11 ]

一、問題的提出

黨的二十大報告指出,高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。經濟高質量發展離不開對供給側的優化,供給側的優化又有賴于企業對用戶有效需求的精準識別[1]。一方面,互聯網和大數據技術的發展使供給側可以通過各類信息系統實現與需求側的高效互動,從而有助于產品生產企業基于互動數據形成對市場有效需求的精準、動態把握;另一方面,在眾多創新模式中,大數據驅動的企業與用戶互動創新逐漸成為數字經濟時代開放式創新的一種主流模式[2],大數據平臺在向用戶提供服務的同時激發用戶參與創新,用戶也通過數據化方式參與介入到企業產品的研發和市場營銷中。大數據驅動的企業與用戶互動創新為數字經濟時代供給側精準識別有效市場需求及企業融入開放創新生態提供了有效途徑。從微觀視角來看,大數據驅動的促進企業與用戶互動創新的用戶畫像研究,成為數字經濟時代企業高質量發展及構建以市場為主導的開放創新生態的理論前沿課題。

互動創新指企業與用戶之間通過互動對產品的聯合創新和改進,該概念起源于Von Hippel[3]對用戶創新的識別,并引申出用戶參與[4]和開放創新[5]等相關概念。企業與用戶互動創新強調用戶參與創新的價值,如應對創新中的不確定性[6]和提高產品創新的成功率[7]等。長期以來,企業與用戶互動創新或開放式創新乃至產品創新管理等方面的研究聚焦于產品創新過程或環節及其關鍵影響因素,缺乏對用戶畫像等數據驅動產品創新技術應用的深入分析。企業與用戶互動創新或用戶參與產品研發的研究,更多關注用戶參與對企業產品研發的影響。由于參與研發需要用戶具有一定的專業知識和能力以及較高的自主參與意愿,因而這類研究重點關注了創新者、領先用戶和專家等特殊角色的創新參與,而較少關注普通用戶。但互聯網和大數據改變了用戶與企業的關系:一方面,互聯網技術的發展使得部分場景下的用戶成為創新的主要群體,如抖音、B站和小紅書等內容分享平臺均高度依賴用戶的創新參與;另一方面,大數據技術也為普通用戶通過數據化方式參與研發提供了契機[8]。上述現象的出現引發了關于大數據時代如何促進企業與用戶互動創新的思考。在企業與用戶互動創新視角下,互動數據不僅成為數字經濟時代企業創新活動的一種基礎創新資源,而且成為企業精準識別用戶需求的戰略資源。

隨著數據的累積,基于用戶數據記錄形成的用于標識和描述用戶特征的用戶畫像為企業分析用戶需求、捕捉用戶創新特征等提供了新的機遇。一般認為,用戶畫像是真實用戶的虛擬表示,是基于一系列數據的目標用戶模型,其核心在于根據場景需要利用各類數據對用戶進行建模,從而將這些數據抽象成用于描述用戶的眾多標簽。然而,目前的用戶畫像研究較多關注畫像的構建方法,較少關注其對企業產品開發等創新需求的支撐。為此,本文探討用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制及構建方法。

二、理論基礎與分析框架

(一)理論基礎與實踐參照

1.用戶創新與基于用戶需求的價值創造

企業與用戶互動創新強調用戶參與的價值,大數據和互聯網技術的成熟為用戶參與產品創新提供了兩條基本路徑:一是開放創新平臺的形成與發展促進了領先用戶創新;二是大數據分析技術使得普通用戶可以通過數據化方式參與企業產品研發的創新過程[8-9]。上述兩條路徑分別以用戶創新理論和基于用戶需求的價值創造理論為基礎,并分別形成了創新場景和非創新場景下企業與用戶互動促進產品創新的理論基礎。

用戶創新理論認為,用戶是具有創新能力的個體和群體,具有創新的意愿和能力,可以直接為企業研發提供有價值的信息和創意設計[10]。根據該理論,用戶創新者主要是處于目標市場前沿的領先用戶,擁有創新的知識和經驗[11]。用戶創新是一個自激勵過程,大多數是用戶的內在動機驅使,如興趣、創新過程中的能力訓練和獲得利他主義感受等[12];也有研究顯示,用戶的創新意愿受到外在激勵的影響,如互惠、社會認可和經濟回報等[13]。影響用戶創新的因素則包括用戶領先性[14]、預期收益[15]、用戶產品知識[16]和專業技能水平[17]等。

基于用戶需求的價值創造理論則強調更廣泛的用戶群體需求。早在20世紀70年代,研究人員就開始關注以用戶需求為導向的產品與服務創新[18],并逐步形成了以用戶需求為導向的產品設計理念。Lilinen等[19]主張通過對消費者需求的挖掘產生產品構思,從而形成更符合消費者需求的新產品,以應對快速變化且高度異質性的用戶需求[20]。這種以普通用戶需求為導向的產品研發策略在很長一段時間由于受到市場調查技術手段的限制而缺位,但互聯網、物聯網和大數據等技術的發展大大降低了企業獲取用戶數據的成本,使得普通用戶通過數據化方式參與產品研發成為可能[2]。與此同時,自然語言處理技術的進步也使得通過全網的開放文本捕獲用戶的新穎需求變得切實可行[21]。

在不同理論基礎之上形成的兩類場景構成了分析用戶畫像促進企業與用戶互動創新機制及構建方法的基礎。創新場景下的用戶作為創新主體主動參與創新活動,同時,企業為了支持用戶創新,不斷進行平臺、服務和機制的迭代,從而實現企業與用戶的交互式創新[9]。非創新場景下企業是創新主體,用戶通過整個群體的行為數據間接參與企業產品研發的創新過程[8]。由于兩類場景下企業與用戶互動創新的實現過程不同,用戶畫像的構建高度依賴于其應用的目標和場景。

2.兩類場景下的互動特征和用戶畫像

本文分別基于兩個案例對企業與用戶互動創新過程及用戶畫像在不同場景下的應用進行闡述。A企業是以專業用戶創作內容視頻為主,擁有濃厚社區氛圍的視頻社區。有別于短視頻,專業用戶創作內容視頻的門檻高,對高質量用戶的創新存在較高依賴。A企業作為專業用戶創作內容視頻行業的領跑者,擁有社區產品特有的高創作滲透率和高互動率。為了吸引更多的高質量視頻創作者,提供種類更多、質量更好的作品,A企業提出了“創作者激勵計劃”,即根據用戶所發布視頻的播放量、點贊、收藏和評論等數據給予創作者相應的激勵金。然而,越來越多的用戶通過較低的成本快速生產低質量視頻來獲取播放量,反而導致平臺視頻質量下降。為了有效保障高質量創作者的利益,維持良好的創作生態,平臺基于用戶數據構建了用戶畫像,在所定義的反映用戶創新特征的畫像標簽基礎上,對用戶進行聚類,將用戶劃分為低創用戶、高質量用戶、UP主用戶和過渡用戶四類,并對不同類型用戶的特征進行分析,發現低創用戶具有高播放量、低粉絲數、低獲贊率和低粉絲留存率等特點,高質量用戶具有低播放量、高粉絲量、高獲贊率和高粉絲留存率等特點,是潛在的創新用戶群體等。根據對用戶畫像的分析,針對不同用戶類型設置不同指標閾值,從而抑制低創用戶、鼓勵高質量用戶和監督過渡用戶。該案例說明了在以用戶創新為主導的創新場景下,企業如何利用用戶畫像實現創新激勵制度優化,從而實現企業與用戶互動創新的過程。

根據上述A企業案例可知,創新場景下企業為了以更快的速度和更低的成本獲得外部創新,會利用或開發相應的創新平臺以促進用戶創新[18]。在此過程中,創新平臺與創新用戶間會產生如下互動:企業借助創新平臺發布創新任務或向用戶征求創新方案,用戶利用創新平臺提供的工具和服務自主進行產品概念創意或有形產品的創造和發布。平臺可以直接吸納用戶創新形成新的創新資源,同時,為了進一步提升用戶創新效率、降低創新門檻和構建良好的創新生態,平臺也利用用戶創新過程中形成的數據結合創新管理需要構建用戶畫像,進行用戶創新行為分析,并基于此形成對平臺服務、工具和制度的迭代,平臺的改進進一步作用于用戶創新行為,從而實現平臺與用戶的互動創新迭代。用戶既直接參與產品創新活動,又通過創新行為數據幫助平臺進行創新,實現了用戶、平臺與企業三者間的互動創新。

B企業為了彌補在低端電煮鍋市場中的份額不足問題,有意向打造一款面向Z世代用戶的電煮鍋。為進一步明確電煮鍋的功能設計,使用用戶畫像分析了Z世代用戶的產品需求。B企業通過公域和私域兩種渠道獲取用戶數據,結合業務需求和數據情況定義了用戶屬性、用戶行為、用戶需求和用戶價值四大類共215個標簽構建用戶畫像。用戶畫像完成后,根據預先定義好的Z世代用戶(城市等級為1—3,年齡為18—24歲)圈出用戶群體,并利用用戶畫像提取該用戶群體的標簽特征。企業對該用戶群體進行描述性分析,并得出用于指導產品設計的一般性原則,如該類群體具有一定的消費能力,關注產品的性價比和產品體驗,品牌忠誠度較低等。在描述性分析基礎上,企業利用自然語言處理技術和實體關系抽取技術對用戶群體的評論數據進行分析發現,Z世代用戶群體關注的電煮鍋使用場景包括宿舍和出租屋,用于煮面、燒水和熬中藥等,所關注的產品性能包括容量、操作方便、功能多、功率小、自動斷電、不燙手和清潔方便等。上述信息對于產品企劃部門定位產品功能和確定創新方向具有重要價值,該案例說明了非創新場景下企業如何利用用戶畫像實現其與用戶互動的產品創新過程。

根據上述B企業案例可知,非創新場景下用戶并不直接參與創新,而是企業通過用戶數據捕捉用戶的潛在需求從而實現價值創造。在該場景下,構建用戶畫像的目的是通過對用戶的信息采集、分析和挖掘識別具有創新價值的用戶需求。在此過程中,企業結合產品創新的需要進行用戶畫像構建,并以具體創新需求為導向利用畫像進行產品分析,提出更優化的產品解決方案。產品研發企業與用戶間的數據化互動是通過社交媒體或電子商務等平臺實現的,創新是產品研發企業利用這些數據進行用戶需求挖掘實現的,用戶沒有直接的產品創新行為。

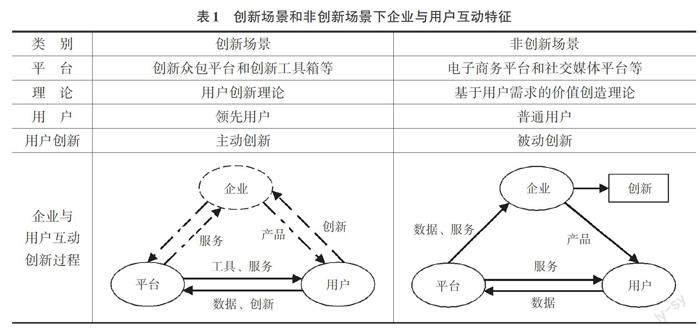

企業、用戶和平臺是實現企業與用戶互動的三大角色,其中平臺扮演著數據匯聚的角色,企業和用戶在創新場景和非創新場景下分別擔任了創新主體的角色。表1是創新場景和非創新場景下企業與用戶互動特征。創新場景下用戶直接通過平臺為企業提供創意想法和創新設計,是一種主動創新模式。根據用戶創新理論,這一過程中的用戶往往是擁有產品知識或產品使用經歷的領先用戶,平臺指企業開發的用于支持用戶創新的創新平臺,如創新眾包平臺和創新工具箱等。企業與用戶互動創新過程表現為用戶利用平臺提供的工具或服務進行創新活動,從而實現用戶創新,平臺吸納用戶創新形成新的創新資源的同時,也利用用戶創新過程中形成的創新行為數據進行創新。非創新場景下用戶通過數據化方式間接參與企業產品創新,是一種被動創新模式。這一過程中的用戶指產品的普通用戶(包括潛在用戶),平臺指用戶與產品發生互動的一般性場所,如電子商務平臺和社交媒體平臺等。企業與用戶互動創新過程表現為企業向用戶提供產品,用戶通過平臺與產品進行數據化互動,企業通過平臺獲取用戶數據,利用互動數據進行產品需求分析,并最終產生創新。

一般認為,用戶畫像是真實用戶的虛擬表示,用戶畫像的核心問題是在確定的目標下如何進行用戶表示的問題,本文由此衍生出以促進企業與用戶互動創新為目標,對個體用戶進行標簽化表示,以分析群體創新特征和互動創新行為的“用戶畫像”概念。由于創新場景和非創新場景下企業與用戶互動過程和創新主體不同,導致用戶畫像的應用有明顯差異,一個是平臺利用用戶畫像進行創新用戶識別,另一個是企業利用用戶畫像進行用戶需求識別。

雖然創新場景和非創新場景下都是以促進企業與用戶互動創新為目標,但由于用戶與企業的互動過程和理論視角不同,導致兩類場景下用戶畫像的構建在理論基礎、畫像目標、畫像內涵和畫像內容上均有明顯差異。創新場景下用戶畫像實際上是用戶的創新畫像,構建思路是將影響用戶創新的相關因素應用于對用戶創新特征的描述,如將用戶領先性描述為用戶的產品年齡和創新采納情況等。其目標是幫助企業識別領先用戶和發現潛在創新用戶,輔助企業制定更科學的用戶創新制度,優化創新平臺的工具和服務,從而促進以用戶為主導的創新互動。非創新場景下用戶畫像主要關注用戶的性別、年齡和興趣愛好等特征對產品需求的影響,實際上是用戶的需求畫像,強調了用戶需求在產品開發過程中所起的作用[22]。該場景下構建用戶畫像的目的是通過用戶特征挖掘用戶的潛在需求,從而使企業從這些潛在需求入手,發現細分市場,實現產品創新升級。其構建思路是從分析影響用戶產品需求的用戶特征入手,通過標簽定義與計算實現對用戶屬性、行為、需求和價值等方面用戶特征的標注管理。

(二)分析框架

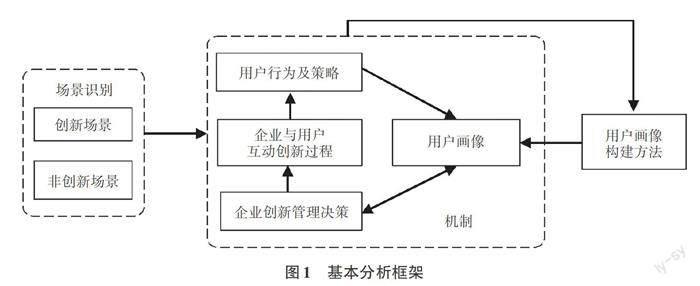

本文的研究目的是厘清創新場景和非創新場景下用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制,并基于此提出促進企業與用戶互動創新的用戶畫像構建方法。圖1是本文基本分析框架。

不同場景決定了企業創新管理需求、企業與用戶互動創新過程及用戶行為內涵的差異,導致用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制不同。機制是用戶畫像促進企業與用戶互動創新的基礎,考慮機制的用戶畫像構建方法則為用戶畫像促進企業與用戶互動創新提供了具體手段。用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制主要闡釋了用戶畫像、企業創新管理決策、企業與用戶互動創新過程與用戶行為及策略四個部分的相互作用。其中,企業創新管理決策和企業與用戶互動過程導致的用戶行為及策略調整均會對用戶畫像產生影響,而用戶畫像主要通過為企業創新管理決策提供分析工具,使平臺或企業可以更好地了解創新場景下用戶的創新行為特征和非創新場景下用戶的產品需求,并以此來促進企業與用戶互動創新。

三、用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制

(一)用戶畫像促進企業與用戶互動創新的雙循環機制

用戶畫像促進企業與用戶互動創新的過程如下:創新場景下企業通過創新平臺收集用戶創新行為數據,結合創新業務需求定義用戶畫像標簽并構建用戶畫像,平臺企業隨即根據該用戶畫像制定相應的創新用戶運營管理決策,如進行創新工具及服務的優化,創新平臺管理決策的實施同樣會引起用戶創新行為及策略的調整,并反饋至互動數據層面,從而實現用戶畫像的迭代及其對企業與用戶互動創新的持續促進。非創新場景下企業通過不同平臺和渠道收集與產品相關的用戶互動數據,結合企業產品創新的需求定義用戶畫像標簽并構建用戶畫像,畫像完成后根據產品研發目標進行用戶群體的圈選,分析目標用戶群體對某類產品的需求特征并提出關于產品創新的管理決策,企業的產品創新進一步引起平臺上用戶互動與消費行為的改變,從而觸發用戶畫像的新一輪迭代,以實現非創新場景下用戶畫像對企業與用戶互動創新的促進作用。

總體來看,無論是創新場景下從用戶畫像到企業創新,還是非創新場景下從用戶畫像到平臺經營管理決策變革再到用戶創新,都具有類似的循環演進過程:一方面,根據用戶互動數據和企業經營管理需求構建用戶畫像的過程;另一方面,用戶畫像作用于企業與用戶互動,從而引起新一輪數據更新和用戶畫像優化的動態演進過程。基于此,筆者提出了如下雙循環機制。

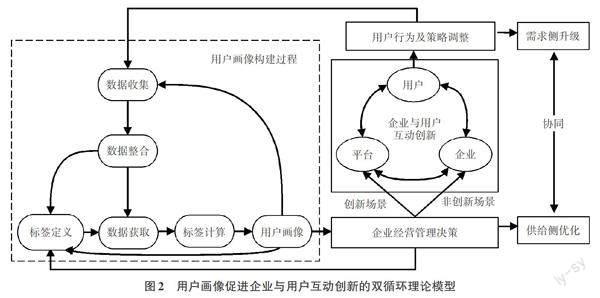

用戶畫像促進企業與用戶互動創新的過程包括內部循環和外部循環,其中內部循環主要指用戶畫像自身的實現與迭代,外部循環主要指用戶畫像應用于企業經營管理決策,觸發新一輪企業與用戶互動創新并引起用戶行為及策略調整,再反作用于用戶畫像的過程。雙循環機制共同作用于用戶畫像的迭代,保證了畫像的適時性和畫像分析的精確度。圖2是用戶畫像促進企業與用戶互動創新的雙循環理論模型。

就用戶畫像構建過程而言,包括數據收集、數據整合、標簽定義、數據獲取和標簽計算五個具體步驟。第一,企業需要進行數據收集,對于創新場景的數據收集主要依賴企業自建的創新平臺;對于非創新場景的數據收集則主要依賴各類觸及用戶的信息系統,如線上、線下營銷平臺、創新平臺、自有app等,包括從第三方數據商購買的數據和互聯網中的開放數據。第二,對不同來源的數據進行整合,包括為用戶建立統一的標識,對數據中的概念進行消歧等。第三,結合整合后的數據情況和面向創新的業務需求進行標簽定義,明確每個標簽的計算方法和使用數據。第四,在上述基礎上進行數據獲取。第五,按照預先定義的規則進行標簽計算,最終形成每位用戶的用戶畫像并分布式地存儲在關系型數據庫中以便應用。在用戶畫像的應用過程中,當所構建的用戶畫像不能滿足企業經營管理需求時,就需要同時從數據收集和標簽定義兩方面對用戶畫像進行修正。

用戶畫像完成后,企業便可以利用用戶畫像進行經營管理決策。創新場景下一般通過影響平臺的創新工具、服務和制度優化影響用戶創新;非創新場景下則通過產品生產企業基于用戶數據的需求識別進行產品及服務的優化迭代。創新的產生引起用戶創新行為的改變,隨即反饋至數據層面,使得企業能夠動態地、精確地把握創新特征和用戶需求,在動態管理決策中實現供給側優化。創新行為產生的創新結果進一步作用于用戶行為及策略,從而實現需求側升級。需求側與供給側的升級優化必然引起數據升級并對用戶畫像提出新的要求,需要再次從數據收集和標簽定義入手實現對用戶畫像的迭代,最終用戶畫像通過上述過程促進企業與用戶互動創新。可見用戶畫像在企業與用戶互動創新過程中扮演著意義建構的角色,即幫助企業進行數據整合,使碎片化、雜亂的數據具有意義,從而可以被應用于企業經營管理決策。

根據上述用戶畫像促進企業與用戶互動創新的過程,在用戶畫像構建過程中,數據收集、數據整合和標簽定義是影響用戶畫像質量及幫助企業精準地進行創新用戶識別和需求挖掘的關鍵因素。第一,數據質量是分析的基礎,也是大數據分析中長期存在的難點之一。大量的空值和噪音數據將極大地影響分析的準確性和可靠性,為不同類別的數據設置合適的收集渠道,采用多渠道進行收集并進行數據間的交叉檢驗是十分必要的。第二,由于數據的多源性,如果不能對關于同一用戶但不同來源的數據進行整合,將會導致同一用戶的不同特征分散在不同用戶對象上,進而無法進行標簽間的關聯分析或降低分析的精確性。數據的異構性也會引發相近概念的差異化表達,導致數據存在大量冗余,從而降低后續計算結果的精確性。第三,標簽定義直接決定了后續可以用于分析的標簽和維度,標簽數量并不影響用戶畫像質量,但定義什么樣的標簽將在很大程度上決定用戶畫像的可用性和對創新的有用性,好的用戶畫像要通過盡可能少的標簽最大限度地支撐企業創新需求。

創新場景與非創新場景下用戶畫像促進企業與用戶互動創新的主要區別在于其作用的主體和方式不同。創新場景下用戶畫像促進企業與用戶互動創新的過程表現為企業決策主導,即企業基于用戶畫像制定企業經營管理決策從而影響用戶創新過程,其對創新的影響是從企業到用戶,用戶畫像起到間接促進創新的作用;平臺在這一過程中起到互動引導作用,其直接對用戶創新產生影響。非創新場景下用戶畫像促進企業與用戶互動從而實現創新的過程表現出兩個顯著特征:第一,用戶數據主導,即基于用戶互動數據計算得到的反映市場需求的用戶畫像是企業進行產品創新決策的基礎,其對創新的影響是從用戶到企業。第二,用戶畫像直接作用于企業產品創新,平臺在這一過程中扮演著互動中介的角色,主要影響數據收集,對產品創新并無直接影響。

綜上所述,企業在互動數據的基礎上利用用戶畫像實現了其與用戶的互動創新,使具有持續演進特征的用戶畫像可以實時反映用戶行為決策的變化,并使企業可以根據用戶畫像動態調整其創新策略。用戶畫像作為企業收集并利用互動數據的一種工具,可以使碎片化、雜亂的數據具有意義從而用于應對互動創新的不確定性。同時,用戶畫像為平臺通過掌握不同主體的創新行為平衡多方利益提供了分析工具。

(二)用戶畫像促進企業與用戶互動創新的三大要素

企業創新管理需求引導用戶畫像中的標簽定義,用戶畫像支撐企業創新管理決策,用戶行為的變化從數據層面引起用戶畫像的新一輪迭代。上述三個環節強調了標簽定義對促進企業與用戶互動創新的重要性,企業創新管理需求和用戶行為數據對構建用戶畫像的重要性。因此,本文這一部分主要從企業創新管理需求、構建用戶畫像的數據基礎和標簽定義三大要素對用戶畫像如何促進企業與用戶互動創新進行討論。

第一,企業創新管理需求和數據基礎共同決定了用戶畫像的標簽定義,其中企業創新管理需求由用戶畫像應用的場景決定,且應用場景也決定了用戶行為的內涵,導致標簽定義在兩類場景下有所不同,但就標簽構建方法和其基于的數據類型而言,創新場景與非創新場景是一致的。就企業創新管理需求而言,創新場景下用戶畫像通過用戶行為分析支撐平臺對工具、服務和制度等的改進,從而達到促進用戶創新的目的。非創新場景下用戶畫像通過支撐產品研發企業進行用戶需求分析來改進產品的功能和設計等,最終促進企業研發。第二,從數據基礎來看,用于構建用戶畫像的數據主要包括用戶屬性數據、互動行為數據、用戶—產品數據和產品數據四類,但這些數據在不同場景下反映的內涵不同,在創新場景下反映的是用戶的創新特征,而在非創新場景下則反映的是用戶的需求特征。第三,從標簽定義來看,兩類場景下的標簽體系均是在要素分析方法和互動數據構建方法的共同指導下建立的,形成用戶屬性類、行為映射類、行為統計類、用戶—企業統計類和社交網絡類五類用戶標簽,但具體的標簽定義由于結合了不同的數據和目標,使得最終生成的用于描述用戶特征的標簽在兩類場景下存在差異。同為用戶屬性類標簽,創新場景下關注用戶的創新屬性,而非創新場景下則更多關注用戶的需求屬性。當用戶畫像不能滿足既定分析目標時,需要調整標簽定義和數據基礎,從而形成用戶畫像的內部循環。用戶畫像在企業經營管理決策中的應用進一步引起用戶行為及策略調整,從而影響用戶畫像的數據基礎,由此觸發用戶畫像迭代的外部循環。

上述五類用戶標簽的特征如下:第一,用戶屬性類是對用戶相對穩定的基本特征的描述,主要反映用戶的個體屬性,其數據主要來源于用戶的會員注冊信息,包括人口統計學信息、家庭信息和地理信息。創新場景下主要關注用戶的創新屬性,如學歷、職業和專業技能等。非創新場景下既包括對用戶需求屬性的描述,如性別、年齡和家庭成員等,也包括對用戶價值屬性的描述,如用戶的收入水平和消費水平等。第二,用戶—企業統計類是反映用戶產品購買和使用等行為的特征,如用戶購買產品的次數、頻率、平均價格和價格方差等。第三,用戶—平臺層次包括行為映射類、行為統計類和社交網絡類,行為映射類是對用戶交互行為的標簽描述,是從用戶互動的對象中計算得到的能夠反映用戶產品需求或創新意向的關鍵詞,如興趣標簽和創新領域標簽等,其數據主要來源于用戶的行為日志和對產品的屬性描述。行為統計類是對用戶互動行為的統計描述,如每類行為發生的次數和頻率等。由于用戶的社交網絡特征與用戶的領先性和創新影響力密切相關,對社交網絡類特征進行描述也是十分必要的。

上述內容闡述了用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制,并對數據、標簽體系及應用目標等與用戶畫像實現密切相關的要素和流程進行了說明。其中用戶畫像標簽體系建設是用戶畫像實現的核心步驟,上文為標簽體系建設和標簽計算提供了指導。結合上述內容可以進一步探討促進企業與用戶互動創新的用戶畫像構建方法。

四、促進企業與用戶互動創新的用戶畫像構建方法及應用

(一)構建方法

促進企業與用戶互動創新的用戶畫像建構方法由要素分析方法、互動數據建構方法和應用計算方法三部分構成。其中要素分析方法為從哪些維度對用戶進行描述提供了基本框架,互動數據構建方法為如何利用數據進行標簽構建提供了具體辦法,兩類方法共同指導用戶畫像標簽體系建設,應用計算方法則是與相關數據和應用目標相結合形成的對具體標簽的計算說明,三者共同構成促進企業與用戶互動創新的用戶畫像建構方法。

用戶畫像標簽體系的構建以用戶為中心,從用戶層次、用戶—平臺層次和用戶—企業層次入手進行構建。用戶—平臺層次和用戶—企業層次的標簽,可以分別形成對用戶—平臺交互行為和用戶—企業互動關系的追蹤,能夠實時反映用戶行為的變化。劃分層次的要素分析方法是基本方法,為用戶畫像標簽體系的構建提供了基礎框架。互動數據構建方法按照對數據的處理方式分為屬性類、映射類、統計類和社交網絡類四個大類,其中后三類旨在通過對用戶—平臺或用戶—企業間交互行為的分析,構建用于描述用戶行為的特征標識。應用計算方法是在用戶要素分析方法和互動數據構建方法基礎之上,結合相關數據和用戶畫像應用目標形成的對具體標簽的計算說明。由于結合了不同場景下的數據和用戶畫像應用目標,雖然創新場景和非創新場景下的標簽計算過程相同,但其內涵有所不同。

(二)應用示例

表2是創新場景下用戶畫像建構方法應用,非創新場景下的應用同理。筆者從某創新平臺中隨機抽取3名用戶,代號分別為甲、乙和丙,分別從用戶屬性類、行為映射類、行為統計類、社交網絡類和用戶—企業統計類五類特征出發定義部分代表性標簽,并對用戶進行畫像描述,標簽體系可以按照更具體的企業創新管理目標進行延展。

在對每位用戶建立上述畫像描述的基礎上,平臺或企業可以對用戶的創新規律進行分析,以制定用戶創新激勵措施、維護平臺創新生態持續高質量發展等。平臺或企業可以通過描述分析初步了解數據中各個標簽的特點,比如標簽的分布特征、用戶創新質量的差別及特征等;分析標簽間的關系,驗證創新用戶特征對創新績效的影響等;利用聚類方法進行用戶區分,并分析不同類型用戶的創新特征,有針對性地改善不同類型用戶的創新激勵措施。

五、研究結論與管理啟示

(一)研究結論

本文基于創新場景和非創新場景探討用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制,并提出了促進企業與用戶互動創新的用戶畫像構建方法,主要得到以下研究結論:

首先,創新場景下企業與用戶互動創新基于用戶創新理論,強調領先用戶作為創新主體直接參與創新活動,平臺在用戶創新及互動數據基礎上不斷進行工具、服務和制度的優化迭代,從而實現企業與用戶互動創新。非創新場景下企業與用戶互動創新基于用戶需求的價值創造理論,強調企業作為創新主體,普通用戶可以通過數據化方式間接參與企業產品研發等創新過程。

其次,促進企業與用戶互動創新的用戶畫像將與用戶有關的產品、行為和屬性等信息標簽化,結合不同場景下互動創新的實現過程和目標抽象出對真實用戶的虛擬表示集合,用以刻畫用戶及其行為特征。用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制包括內部循環和外部循環。

最后,企業創新管理需求、數據基礎和標簽定義是用戶畫像促進企業與用戶互動創新的三大要素,其中標簽定義是構建用戶畫像的核心。要素分析方法、互動數據構建方法和應用計算方法共同組成促進企業與用戶互動創新的用戶畫像構建方法。

(二)管理啟示

首先,為企業和用戶提供創新決策參考。創新場景下用戶畫像通過標簽化特征幫助用戶對自身創新特征進行認知,為其進一步創新發展提供依據;平臺通過對用戶畫像中不同標簽間的對照和分析識別出不同類型用戶的創新需求,從而指導平臺創新服務和創新工具的開發,建立良好的創新生態且更好地支撐用戶創新。非創新場景下企業通過用戶創新標簽使產品創新特征更加具象化,其可以基于用戶畫像洞察用戶需求,精確地把握市場有效需求,從而為產品創新提供指導。

其次,實現創新用戶識別。用戶畫像旨在為每位用戶建立一系列有助于企業識別的用戶創新標簽,在創新場景下對用戶的創新特征進行全方位揭示,進而彌補以往僅面向專家及領先用戶、以單一數據來源和技術為支撐進行用戶識別的局限性。企業還能依據標簽將用戶分為不同類型,幫助企業發現潛在創新者和創新邊緣人群,從而對具有較大創新潛力的用戶進行創新培育,以實現不同層級間用戶的過渡和轉化。非創新場景下可以通過基于用戶畫像的用戶特征關聯分析識別出對產品創新有高貢獻度的用戶,有針對性地進行用戶運營。

最后,支撐促進企業與用戶互動創新的推薦系統建設。用戶畫像相當于一種用戶特征工程,可以為促進企業與用戶互動創新的推薦系統建設提供維度豐富的用戶標簽支撐。在實際應用中,可以將用戶畫像的所有標簽特征同時作為信息輸入,經過嵌入技術和歸一化等處理形成不同的特征向量,對這些特征向量進行合并,輸入神經網絡并訓練得到用戶的向量表征,結合待推薦對象的屬性特征進行對象召回,從而實現促進企業與用戶互動創新的資源精準推薦。

參考文獻:

[1] 梁佳,丁濤.供給側結構性改革與新時代市場營銷學的宏觀轉向——基于辯證法視角[J].財經問題研究,2020(5):22-29.

[2] 謝康,肖靜華,王茜.大數據驅動的企業與用戶互動研發創新[J].北京交通大學學報(社會科學版),2018,17(2):18-26.

[3] VON HIPPEL E. The dominant role of users in the scientific instrument innovation process[J]. Research policy,1976,5(3): 212-239.

[4] FITZSIMMONS J A. Consumer participation and productivity in service operations[J]. Interfaces,1985,15(3): 60-67.

[5] HUIZINGH E. Open innovation: state of the art and future perspectives[J]. Technovation,2011,31(1): 2-9.

[6] PARKER G,ALSTYNE M V,JIANG,X. Platform ecosystems:how developers invert the firm[J].MIS quarterly,2017,41(1): 255-266.

[7] GREER C R,LEI D. Collaborative innovation with customers: a review of the literature and suggestions for future research[J]. International journal of management reviews,2012,14(1):63-84.

[8] 肖靜華,吳瑤,劉意,等. 消費者數據化參與的研發創新——企業與消費者協同演化視角的雙案例研究[J].管理世界,2018,34(8):154-173+192.

[9] 肖靜華,胡楊頌,吳瑤. 成長品:數據驅動的企業與用戶互動創新案例研究[J].管理世界,2020,36(3):183-205.

[10] VON HIPPEL E. Democratizing innovation[M].Cambridge:MIT Press,2005:1-2.

[11] VON HIPPEL E. Lead users: a source of novel product concepts[J]. Management science,1986,32(7):791-805.

[12] STOCK R M,OLIVEIRA P,VON HIPPEL E. Impacts of hedonic and utilitarian user motives on the innovativeness of user-developed solutions[J].Journal of product innovation management,2015,32(3): 389-403.

[13] FRANKE N,SCHREIER M,KAISER U. The ‘I designed it myself effect in mass customization[J]. Management science,2010,56(1): 125-140.

[14] JEPPESEN L B,FREDERIKSEN L. Why do users contribute to firm-hosted user communities? The case of computer-controlled music instruments[J]. Organization science,2006,17(1):45-63.

[15] KANKANHALLI A,YE H J,TEO H H. Comparing potential and actual innovators: an empirical study of mobile data services innovation[J]. MIS quarterly,2015,39(3): 667-682.

[16] LU?THJE C. Characteristics of innovating users in a consumer goods field: an empirical study of sport-related product consumers[J]. Technovation,2004,24(9):683-695.

[17] FULLER J,JAWECKI G,MUEHLBACHER H. Innovation creation by online basketball communities[J].Journal of business research,2007,60 (1):60-71.

[18] CHASE R B. Where does the customer fit in a service operation[J]. Harvard business review,2010,56(6):137-142.

[19] LILIEN G L,MORRISON P D,SEARLS K,et al. Performance assessment of the lead user idea-generation process for new product development[J].Management science,2002,48(8):1042-1059.

[20] OGAWA S,PILLER F T. Reducing the risks of new product development[J]. MIT sloan management review,2006,47(2):65-71.

[21] VON HIPPEL E,KAULARTZ S. Next-generation consumer innovation search: identifying early-stage need-solution pairs on the web[J]. Research policy,2021,50(8):1-14.

[22] MASSANARI A. Designing for imaginary friends: information architecture,personas and the politics of user centered design[J].New media & society,2010,12(3):401-416.

User Profile in Enterprise?User Interaction Innovation:

Mechanism and Construction Method

LUO Ting?yu,XIE Kang

(Business School,Sun Yat?sen University,Guangzhou ?510275,China)

Abstract:Big data?driven enterprise?user interactive innovation provides an effective way for the supply side to accurately identify effective market demand and integrate enterprises into the open innovation ecosystem in the digital economy era. Interactive data not only has become a basic innovation resource for enterprise innovation activities,but also a strategic resource for enterprises to accurately identify user needs. As user profile play an important role in the process of data application,which are the basis for enterprises to organize data,so that fragmented messy data can be applied for meaning construction. Therefore, this poper aims to discuss the mechanism of how user profile promotes enterprise?user interactive innovation and the method of user profile construction from the microeconcmic perspective. The results show that user profile promotes the innovation of interaction between enterprises and users is a dual?cycle mechanism,and the internal and external loops work together on the iteration of user profile to ensure the timeliness of profile and the accuracy of profile analysis. On this basis,the author proposes a user profile construction method that promotes the innovation of interaction between enterprises and users,which consists of three parts:factor analysis method,interactive data construction method and applied calculation method,which provides alternative management tools for data?driven enterprise product development and innovation management.

Key words:enterprise?user interactive innovation; user participated innovation; user profile; digital economy; big data

(責任編輯:孫 艷)

[DOI]10.19654/j.cnki.cjwtyj.2023.03.009

[引用格式]羅婷予,謝康.用戶畫像促進企業與用戶互動創新的機制及構建方法[J].財經問題研究,2023(3):106-116.