乾隆的遺產:嘉慶朝官修圖書與文化事業

[摘要] 嘉慶朝完全繼承了乾隆朝的官修圖書編修機制,持續產出大型官修圖書,維持朝廷對于文化事業的引領。在乾隆朝趨于完善的《御制詩集》編修機制規范著嘉慶皇帝御制詩的創作行為,使其成為中國歷史上存詩數量第二多的詩人。從嘉慶朝臣子們宮廷獻詩的情況來看,嘉慶皇帝對于朝廷的文學活動并沒有展現出足夠的主動性。嘉慶朝的文化特色正是其在整體上受制于乾隆朝文化統治的“慣性”;當時士人風氣的整體轉變與嘉慶朝的文化政策之間形成了較為明顯的斷層。

[關鍵詞] 武英殿;御制詩;《皇清文穎》;《皇清文穎續編》;宮廷文學

[中圖分類號] ?I206.2[文獻標識碼] A[文章編號] 1008-1763(2023)02-0100-09

The Legacy of Emperor Qianlong: the Official Publications

and Cultural Enterprise During the Jiaqing Reign

YAN Zi-nan

(School of Chinese Language and Literature, Beijing Normal University, Beijing100875, China)

Abstract:The Jiaqing court completely inherited the mechanism of official book compilation of the Qianlong reign and continued to produce large official publication, maintaining the courts influence in cultural endeavor. The mechanism of publishing Imperial Poetry Collections, which was perfected during the Qianlong reign, dominated the poetry production of Emperor Jiaqing, making him the second most prolific poet in Chinese history. However, as shown in the tradition of contributing poems by his officials, the emperor did not show enough initiative in those courtly literary activities. The unique cultural characteristics of the Jiaqing court are the “inertia” of Qianlongs cultural governance; but the scholarly atmosphere has already changed during that time which created a strong disconnection from the cultural policy of the Jiaqing reign.

Key words: the Hall of Military Heroes; imperial poetry; Refined Literature of Imperial Qing; Sequel to the Refined Literature of Imperial Qing; court literature

一引言

乾隆時期,朝廷鼓吹“文治”,在大型圖書編撰、御制詩文創作、宮廷文學活動等方面都顯示出了相當積極的態度,引領了當時的文化風氣。然而在此后的嘉慶朝,皇帝引領文化風氣的狀況是否依然存在,抑或是存在何種變化,實際上尚未有清晰的論斷。歷史學家習慣上認為,清朝的文化政策在《四庫全書》成書之后便宣告結束,甚至斷言嘉慶朝廷主導的文化事業徹底走向衰落,“已不再從各地征召學者匯集北京搞標準化的學術工作了”[1]139。而藝術史學者則提出了完全相反的觀點,強調嘉慶朝在各個方面都繼承了乾隆朝廷的文化傳統——從支持官修圖書、御制詩文創作、藝術品收藏的角度來看,嘉慶朝廷的文化事業依舊繁盛。[2]314-329嘉慶朝文化事業的具體狀況到底是像歷史學者所描述的“衰落”,還是像藝術史學者所描繪的“繁盛”?

針對這個問題,恐怕并沒有“一言以蔽之”的答案。為呈現嘉慶朝文化事業的復雜狀況,我們可以從三個方面進行討論。第一,嘉慶朝繼承了乾隆朝遺留下來的官修圖書編修機制,這是嘉慶朝維持文化“繁盛”的根本所在。第二,繼承自乾隆朝的編修機制在很大程度上限制了嘉慶皇帝的文化行為,最直觀的案例就是其御制詩的創作與出版——嘉慶皇帝“被迫”成為中國歷史上存詩數量第二多的詩人,僅次于乾隆皇帝。第三,盡管某些官修圖書在表面上延續了文化引領的姿態,然而一旦仔細探究其具體內容,卻又揭示了嘉慶朝“衰落”的宮廷文學生態——從《皇清文穎續編》可以觀察到,在日常的宮廷文學活動中,臣子們依舊遵循著乾隆朝進獻詩文的慣例,但嘉慶皇帝已然“退席”。

二被延續的編修機制:武英殿修書處

乾隆朝極力標榜“稽古右文”的文化政策,皇家對于文學、文化的發展起到了較為明顯的引導作用。與這一政策相呼應的,便是官修圖書事業的繁盛。在60年間,武英殿修書處刊刻各類官修圖書268種,其中史部書籍多達177種。嘉慶朝的官修圖書同樣是由武英殿修書處負責的,其延續了乾隆朝的運行機制,但官修圖書的規模有所縮減,在25年間刊刻各類書籍67種,其中史部書籍48種。[3]92,103

嘉慶朝的官修圖書基本上都是乾隆朝相關圖書的續編或增輯,選題或內容大多繼承自前作,例如《欽定天祿琳瑯目錄后編》《欽定秘殿珠林石渠寶笈三編》《欽定八旗通志》《欽定續文獻通考》《欽定續通典》《欽定大清律例》《欽定大清會典》《欽定學政全書》《欽定全唐文》《皇朝詞林典故》《皇清文穎續編》等等。[3]519-526這些官修圖書或是具有特定的功能性,或是凸顯朝廷的文化盛況,與此前乾隆朝的作品一脈相承。另外,乾隆十四年(1749)后重新設立的方略館是一個相對特別的修書機構,與軍機處的聯系頗為緊密,負責修撰一系列與戰事有關的《方略》《紀略》類書籍。[4]66-67在乾隆朝,方略館總共刊行了11部圖書,而嘉慶朝延續了乾隆朝的慣例刊行了3部,即《欽定平苗紀略》五十二卷、《欽定剿平三省邪匪方略》四百卷、《欽定平定教匪紀略》四十二卷。[5]78

在嘉慶朝的官修圖書中,最具盛名的應屬《欽定天祿琳瑯目錄后編》,其與《四庫總目》一樣對后世的目錄學有極大影響,甚至“有不少善本書目,表面上看是遵用《四庫總目》體例,分經、史、子、集四部,但對每一部書的介紹則側重于版本特征,就其本質來說,仍屬于《天祿琳瑯書目》一派”[6]92。另外,《欽定全唐文》與康熙朝編修的《欽定全唐詩》在文學領域的價值早已被認可;盡管錯誤很多,《欽定八旗通志》依舊是研究清代八旗歷史必不可少的參考;《欽定秘殿珠林石渠寶笈三編》則是清代藝術史研究的首要文獻。整體看來,嘉慶時期由皇家主導的文化事業依舊頗為繁盛,其政治目的也較為直觀:

嘉慶皇帝,延續乾隆時期皇室典籍文物的整理與出版,就文化意涵來看,是完成皇父未完成的工作,但嘉慶則使其更趨系統化,把闕遺的收集得更為完備;就政治層面觀之,無疑是在宣示其傳承繼統的法理性。[2]305

不過,與乾隆朝的情況相比,“嘉道時期的武英殿修書處管理體制漸趨松懈,往往造成校勘書籍不精的弊病”,且嘉慶朝官修書籍的數量比乾隆朝少了許多,刻印數量也有所下滑。[3]101-105

從編修圖書的主動性來看,嘉慶皇帝似乎遠不如其父乾隆皇帝,比較依賴已有的編修機構和慣例。嘉慶朝的官修大型圖書大多是由臣子奏請按例刊行,似乎只有十三年(1808)的《欽定全唐文》與二十年(1815)的《欽定秘殿珠林石渠寶笈三編》是皇帝自己主動提議編修的。但即便是主動提議,嘉慶也在上諭中強調了這兩部作品與此前《欽定全唐詩》《欽定秘殿珠林石渠寶笈》正續二編的傳承關系;[7]30:688-689,32:21而且嘉慶更不像其父乾隆那樣屢屢下詔干預圖書的具體編修過程。總之,嘉慶朝官修圖書的基本狀況是,一個健全完整的編修機制延續著乾隆朝設定的慣例在繼續運轉,而皇帝本人對于圖書編修工程則呈現出了相對“被動”的姿態。

三被規范的創作行為:嘉慶《御制詩集》

既然嘉慶朝官修圖書的編修機制完全繼承自乾隆朝,這也就意味著,當編修機制足夠健全時,某些本應具有自主性的文學創作行為,或許就因此轉變成為從屬于編修機制的附加行為。最具代表性的案例便是嘉慶皇帝的四部《御制詩集》:雖然嘉慶皇帝名義上是掌握文學創作主動權的“作者”,但這些詩集在內容、體例、刊行方式等方面都盡可能地模仿乾隆《御制詩集》,甚至預先規劃好了刊刻的日期、體量,以及每年應該創作的具體卷數。從嘉慶《御制詩集》可以觀察到,乾隆朝既定的編修機制幾乎完全主導了嘉慶皇帝御制詩的創作行為。

乾隆皇帝是中國歷史上詩歌創作數量最多的詩人,存詩總數為43786首,其御制詩也是彰顯乾隆朝“文治”的一種方式。乾隆皇帝在位期間連續刊行其《御制詩集》,編修機制已經非常完善。乾隆元年刊行的《御制樂善堂全集》四十卷收集了其皇子時期的詩文,但這部詩文集于二十三年時被收繳毀棄,取而代之的是《御制樂善堂全集定本》三十卷,其中十七卷為古今體詩,共收詩1029首,比前版少了223首。[8]93-98乾隆十四年刊行的《御制詩初集》收錄了其統治前十二年間所作詩4166首,此后《二集》《三集》《四集》《五集》依照此例,每十二年編成一集,收詩數量依次為8473首、11629首、10002首、7737首。乾隆皇帝死后,嘉慶皇帝整理刊行了《御制詩余集》,收錄了乾隆皇帝在嘉慶元年至四年之間的詩作共750首。

嘉慶皇帝御制詩的數量高達15267首,是中國歷史上存詩數量第二多的詩人——這是很令人感到意外的,因為與乾隆相比,嘉慶的詩名并沒有廣為傳播,而文學史上幾乎也沒有對于嘉慶御制詩的任何評價(甚至連負面的評價都沒有)。嘉慶皇帝幾部《御制詩集》的編修機制完全效仿乾隆的先例,僅在細節上略有調整。嘉慶五年刊行的《御制味余書室全集定本》四十卷采用了乾隆《御制樂善堂全集定本》的體例,收錄其皇子時期的詩作3200首,文章百余篇。出于效法雍正《世宗憲皇帝御制文集》體例的目的,乾隆《御制樂善堂全集定本》是文在前,詩在后;而嘉慶《御制味余書室全集定本》相反,詩在前,文在后,這是因為乾隆皇帝更加重視詩歌創作。嘉慶八年,嘉慶皇帝的《御制詩初集》編修完成,收錄嘉慶元年至八年所作3384首詩。同時,嘉慶皇帝在序言中確立了今后每八年編修一次《御制詩集》的機制:

敬思皇考高宗純皇帝學集大成,奎章富有,每十二年為一集,編至《五集》,尚有《余集》,實為古來詩人所未有。朕游藝篇章,曷敢上同圣制?意欲以八年為一集。今既據內廷臣工合詞奏懇刊頒,著照所請,交慶桂等將元年至八年御制詩編為《初集》,繕校刊刻。[9]1-5

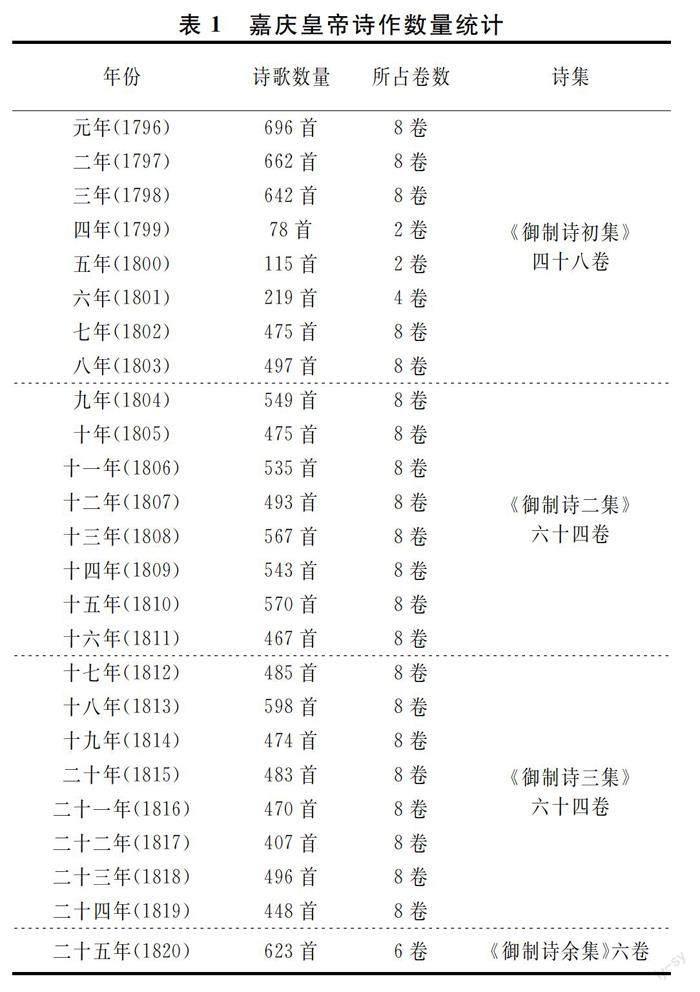

此后,十六年刊行的《二集》收詩4199首,二十四年的《三集》收詩3861首。嘉慶皇帝于二十五年去世,繼位的道光皇帝整理刊行了《御制詩余集》,共收詩623首。四部《御制詩集》共收錄嘉慶皇帝詩作12067首,表1展示了嘉慶皇帝每年詩作的具體數量。

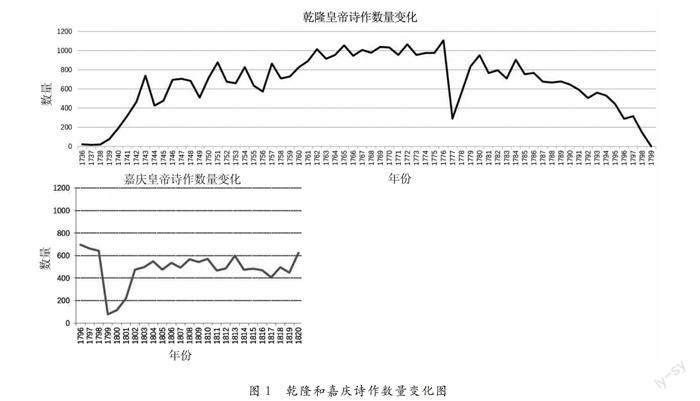

嘉慶皇帝繼位前三年的詩作數量最多,正是因為當時乾隆身為太上皇訓政,嘉慶皇帝需要完全模仿乾隆此前的行為以示恭孝,認真地完成詩歌創作的任務。嘉慶四年至六年間,即乾隆皇帝薨逝后的守孝期間,嘉慶皇帝依慣例減少了詩歌創作。此后,嘉慶皇帝每年的詩歌創作數量基本維持在500首左右(乾隆皇帝每年平均創作詩歌數量為700首左右),而最后一年數量陡然增加。總體看來,這樣平均分布的數據是極不自然的。

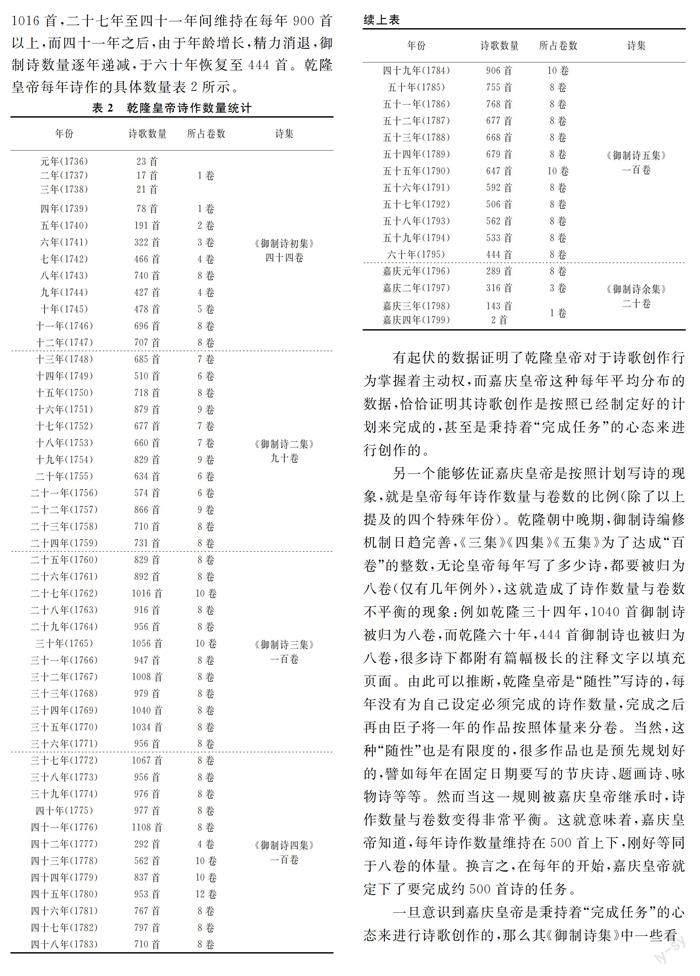

相比之下,乾隆皇帝每年的詩作數量起伏極大。譬如在乾隆朝前期,皇帝每年詩歌創作數量在逐年遞增,從乾隆六年的322首逐漸增加到二十七年的1016首,二十七年至四十一年間維持在每年900首以上,而四十一年之后,由于年齡增長,精力消退,御制詩數量逐年遞減,于六十年恢復至444首。乾隆皇帝每年詩作的具體數量表2所示。

有起伏的數據證明了乾隆皇帝對于詩歌創作行為掌握著主動權,而嘉慶皇帝這種每年平均分布的數據,恰恰證明其詩歌創作是按照已經制定好的計劃來完成的,甚至是秉持著“完成任務”的心態來進行創作的。

另一個能夠佐證嘉慶皇帝是按照計劃寫詩的現象,就是皇帝每年詩作數量與卷數的比例(除了以上提及的四個特殊年份)。乾隆朝中晚期,御制詩編修機制日趨完善,《三集》《四集》《五集》為了達成“百卷”的整數,無論皇帝每年寫了多少詩,都要被歸為八卷(僅有幾年例外),這就造成了詩作數量與卷數不平衡的現象:例如乾隆三十四年,1040首御制詩被歸為八卷,而乾隆六十年,444首御制詩也被歸為八卷,很多詩下都附有篇幅極長的注釋文字以填充頁面。由此可以推斷,乾隆皇帝是“隨性”寫詩的,每年沒有為自己設定必須完成的詩作數量,完成之后再由臣子將一年的作品按照體量來分卷。當然,這種“隨性”也是有限度的,很多作品也是預先規劃好的,譬如每年在固定日期要寫的節慶詩、題畫詩、詠物詩等等。然而當這一規則被嘉慶皇帝繼承時,詩作數量與卷數變得非常平衡。這就意味著,嘉慶皇帝知道,每年詩作數量維持在500首上下,剛好等同于八卷的體量。換言之,在每年的開始,嘉慶皇帝就定下了要完成約500首詩的任務。

一旦意識到嘉慶皇帝是秉持著“完成任務”的心態來進行詩歌創作的,那么其《御制詩集》中一些看似不正常的現象便可以解釋了。

乾隆有時也會秉持著“完成任務”的心態進行創作,但整體而言,乾隆皇帝寫詩的主動性要遠遠高于嘉慶皇帝。對比可知,乾隆皇帝于嘉慶四年正月薨逝,因此乾隆《御制詩余集》收錄的其生命中最后一年的詩作僅有2首。嘉慶皇帝于嘉慶二十五年薨逝,但嘉慶《御制詩余集》中卻收錄了多達623首詩作,遠遠超過其每年平均的詩歌數量——難道嘉慶皇帝在二十五年薨逝前的八個月里發奮寫下了623首詩?這很顯然是不合常理的。唯一合理的解釋是,這些作品是預先寫好的,并且原本準備要算作是嘉慶二十六年、二十七年,甚至是更晚發布的作品。嘉慶皇帝薨逝之后,原先制定的《御制詩集》刊行計劃被打斷,因此只得統一歸入《余集》。

由此可以推測,《御制詩集》的編修機制導致嘉慶皇帝需要每年持續創作,而嘉慶皇帝則會提前準備好一部分御制詩,等待合適的時機發布——某一首詩在嘉慶《御制詩集》中所歸屬的年份,未必是這首詩創作的年份。至于這些預先準備好的御制詩是嘉慶皇帝自己所作,還是有臣子代筆,雖然缺乏文獻實證,但后者的可能性更大。而且,嘉慶皇帝這種預先準備御制詩的狀況,到底從何年開始的,更是一個值得思索的問題。或許在乾隆皇帝薨逝之后不久,嘉慶皇帝便已經對于按照慣例創作御制詩一事產生了倦怠感——因為嘉慶皇帝只有在繼位的前三年,也就是乾隆太上皇依然在世的時候,其詩歌創作數量是最高的。

被乾隆皇帝的先例所規范的,不僅僅是嘉慶御制詩的數量要保持一定的水平,其《御制詩集》的篇幅也需要保證。簡單說來,就是嘉慶與乾隆《御制詩集》的“薄厚”程度不能相差太多,否則無法體現嘉慶恭敬嚴謹地效法其父的態度。然而使用500首左右的作品歸為八卷,詩歌數量是偏少的,每卷都會顯得較為單薄,因此最為便捷的方式便是使用長篇注釋來填充頁面——參考乾隆中后期的《御制詩集》,其濫用注釋填充頁面的問題就已經很明顯了。[10]286翻閱嘉慶《御制詩集》也可以觀察到,越是中晚期的作品,詩句下的注釋越長,且出現得越頻繁。

最能有效占據篇幅的是兩類作品:大型聯句詩和大型組詩。每年正月例行的重華宮聯句活動,從乾隆朝開始便已經普遍由臣子代筆,演變成了純粹的宮廷文學表演。[11]123-130這些大型聯句詩的每句之下均有極長的注釋,每首聯句詩會占據接近一卷的篇幅。此外,嘉慶皇帝于十六年開始,每年夏季都會創作大型組詩,而這些組詩也都附有較長的注釋,因此也會占據很大篇幅。如嘉慶年的十七年的《嗣統述圣詩》67首,十九年的《續讀〈通鑒紀事本末〉》100首,二十三年的《皇考圣德神功全韻詩》106首,每組詩各占據了兩卷;而二十年的《讀朱子〈宋名臣言行錄〉》100首則足占據了三卷。[12]461:370-400,581-614,462:26-59,347-396這些組詩的內容大多比較平實,往往只是線性敘事加上感嘆式的評價,應該都是為了應對編修機制,填充詩集篇幅而作的,而且臣子參與代筆的可能性極高。

從乾隆朝遺留下來的《御制詩集》編修機制,不僅在實踐層面規范了嘉慶皇帝的詩歌創作行為,甚至對于詩歌的寫作原則和具體內容都有所限制。嘉慶皇帝曾言,“朕素不喜風云月露之詞,亦不欲以此擅場”,正是乾隆皇帝“不屑為風云月露之詞”的翻版。[13]15-25這一原則在嘉慶皇帝的作品中也有很明確的體現。嘉慶皇帝的詩歌選題幾乎沒有超出乾隆皇帝選題的范圍,除了在固定節慶和地點的常例寫作,其詩歌涉及最多的依然是有關天候、農事、民生、治河、賑災、平叛等政治題材。此外,他還會以乾隆詩為范本創作題材類似的組詩,如《皇考圣德神功全韻詩》與《御制嗣統述圣詩》——《清實錄》中對嘉慶皇帝的蓋棺定論就有“踵《全韻》以紀盛,述《嗣統》以揚徽”兩句,可見這兩組作品被算作是嘉慶皇帝的重要文化功績。[7]32:941還有一些具有教化意義的組詩,也都效仿前朝慣例,被單獨編輯成冊并在全國頒行。例如《欽定授衣廣訓》是重新刊刻了乾隆朝的《御題棉花圖》,旨在宣揚棉花的種植與紡織,其中集合了康熙皇帝的序文、乾隆皇帝的御制詩,以及嘉慶皇帝的和詩;而《清寧合撰》則是嘉慶皇帝所作兩組御制詩《詠二十四氣》與《皇輿圖樂府》的合集,意在宣揚嘉慶皇帝對于天地民生的關切。[2]320-325《欽定授衣廣訓》正是源自康熙、雍正朝的《御制耕織圖詩》的題寫傳統,而《清寧合撰》與乾隆的《月令七十二候詩》有著相同的教化意義。

表面上看,嘉慶皇帝的御制詩數量巨大,無論是體量還是題材均繼承了乾隆皇帝的先例,這或許會讓讀者誤以為嘉慶皇帝也像其父一樣熱衷于詩歌創作。但實際上,這只是《御制詩集》刻意營造出來的假象,而且僅從數量上根本無法看出嘉慶皇帝對于詩歌創作的真正態度。如果說嘉慶皇帝的《御制詩集》是在恪守乾隆朝編修機制的前提下“被迫生產”出來的,這基本上就否認了嘉慶皇帝作為“作者”所掌握的文學創作的主動權。翻閱嘉慶《御制詩集》也可以很容易地發現,他詩歌模式化的程度極高,主題、內容、句法、措辭層面的重復比比皆是,足以讓人懷疑其背后存在著固定的代筆團隊。[14]143-174然而無論嘉慶皇帝是否有作為詩人的自覺,已有的編修機制依然能夠幫助皇帝建立詩人這一形象,只不過這種被動建立的形象與乾隆皇帝那積極主動的詩人形象相差甚遠。

四被隱匿的宮廷獻詩:《皇清文穎續編》

乾隆皇帝擁有文學創作的主動性,雖然很可能是源于其個人愛好,但在官方的說辭中,往往會用“文治”概念進行包裝。皇帝通過詩文創作來引領文化風氣,臣子們則需要呼應皇帝的引領,積極地參與到宮廷文學創作中——這就是“文治”概念在現實層面的運作方式。在乾隆朝,由皇帝主導的宮廷文學活動是極為繁盛的,而且臣子們非常積極地為皇帝進獻詩文,這就導致現存乾隆朝的宮廷文學作品的體量極大——但這些作品并沒有統一的載體,而是散布于不同的官修詩文總集、特定的史部文獻,以及官員們各自的別集之中。

《皇清文穎》和《皇清文穎續編》是專門選錄宮廷文學精品的官修詩文總集。《皇清文穎》的編修歷經康雍乾三朝,完成于乾隆十二年,其100卷正文收錄了從康熙朝開始到乾隆九年截止,總共八十余年的宮廷文學之作。而《皇清文穎續編》刊行于嘉慶十五年,其108卷正文收錄了從乾隆十年到嘉慶十五年截止,六十六年間的宮廷文學之作。此外,這兩部總集在正文之前均設有數十卷的“卷首”,總共選錄了康熙御制詩文6卷,雍正御制詩文4卷,乾隆御制詩文52卷,嘉慶御制詩文18卷。

《皇清文穎》收錄的康熙初年的作品極少,乾隆初年的作品反而較多,這是因為乾隆朝的編者在刻意凸顯乾隆皇帝的文化成就。《皇清文穎續編》收錄的絕大多數作品是乾隆年間創作的。《皇清文穎》前有“卷首”24卷,按文體分類收錄康熙、雍正、乾隆三位皇帝的作品:“卷首一”至“卷首六”是康熙皇帝的作品共6卷,“卷首七”至“卷首十”是雍正皇帝的作品共4卷,從“卷首十一”開始的14卷則全是乾隆皇帝的御制詩文,存錄作品數量遠比康熙、雍正的多。《皇清文穎續編》前有“卷首”56卷,按文體分類收錄乾隆、嘉慶兩位皇帝的作品:“卷首一”至“卷首三十八”是乾隆皇帝的作品,“卷首三十九”至“卷首五十六”是嘉慶皇帝的作品。

《皇清文穎》和《皇清文穎續編》正文中所收錄的臣子們的作品,都是經過嚴格挑選的——甚至是只有那些曾經進呈御覽的作品,才有被挑選的資格。正如《皇清文穎》凡例中所述:

……鋪張揚厲,篇軸紛陳,以及應制、紀恩、考試、館課,一時多至數十百人,一題多至千有余首,茲集或節取于連章,或別裁于儕偶,甄錄綦嚴,所存從略。

……是集原奏,惟取進呈、應制之作,先據大內交出冊頁,及名人文集刻本,現為內府所收,與康熙年間遵旨,“以平日著作進呈、繕本進御者”,方行甄錄。其尋常酬應之篇,雖著作如林,裒然成集,而未經乙覽,概不入選。[15]1449:6-7

《皇清文穎續編》則依照先例,也在凡例中提到了相同的收錄原則:

是編臣工諸作,除進呈、應制外,全集曾經奏進者,方行選擇,其未呈乙覽者,均不入選,以杜濫收。[16]1663:10

總之,臣子們進呈御覽的詩文,在經過嚴格挑選之后,依舊還有兩百余卷的篇幅,那么未經挑選之前的作品,其體量已經無法估計了。表面上看,由于時間跨越了康雍乾嘉四朝,《皇清文穎》和《皇清文穎續編》所展現的是延續不斷的宮廷文學盛況。然而一旦仔細閱讀這兩部總集所收錄的作品,便會發現其中乾隆朝臣子的獻詩要遠遠多于另外三朝——這不僅僅是由幾位皇帝統治時間的長短差異造成的,而且是由他們對于文學活動積極性的差別造成的。

尤其值得注意的是,《皇清文穎》凡例中提到的臣子們同題獻詩的情況,即“一時多至數十百人,一題多至千有余首”。這種情況在乾隆朝確實發生過許多次,在其他三朝則較為罕見。例如乾隆四年,皇帝在南苑舉行大閱,《皇清文穎》中收錄了34位臣子以《圣駕南苑大閱恭紀》為題的127首七言律詩。[15]1450:703-723乾隆九年,皇帝臨幸翰林院的活動結束后,創作七律4首,《皇清文穎》中則收錄了46位臣子以《御制駕幸翰林院賜宴分韻聯句后復得詩四首并示諸臣原韻》為題的184首獻詩。[15]1450:736-767鄂爾泰《詞林典故》中只是記錄了這一事件,但并沒有收錄任何和詩,也沒有記載多少臣子創作了和詩;[17]430反而是嘉慶十年在《詞林典故》基礎上增訂的《皇朝詞林典故》中記錄了38位臣子的152首和詩,相比《皇清文穎》少了8人32首。[18]694-706按當時參與宴會的臣子總共有165人,如此計算則臣子獻詩的總量應該更多。

《皇清文穎》中收錄的同題獻詩較多,而《皇清文穎續編》則盡量避免收錄過多的同題進獻之作,更加嚴格地選錄了臣子們的作品。探究其目的,一是為了保證收錄作品在題材、體裁方面的多樣性,進而彰顯宮廷文學的繁盛面貌;二是為了控制《皇清文穎續編》的整體篇幅,維持與《皇清文穎》相近的體量。因此僅從《皇清文穎續編》來看,“一時多至數十百人,一題多至千有余首”的情況似乎并不明顯;不過結合乾隆朝的其他官修圖書,依舊能夠觀察到類似的現象。例如乾隆四十一年,平定兩金川之后,朝廷各級官員創作了大量的慶祝詩文;《皇清文穎續編》中選錄了27位臣子的相關作品。[16]1663:111-197再考察乾隆四十四年成書的《平定兩金川方略》,其中收錄了26位臣子所作的各類藝文共八卷。[19]78-193除去重復出現的16人,兩部書籍中共收錄了37位臣子約200篇作品,而且當時理應還有其他臣子的作品沒有被選入這兩部官修圖書。更多關于“平定兩金川”的詩作并未被收錄在這兩部官修圖書中,而是散見于清人的詩文別集中,其數量暫時無法估算。又如乾隆五十五年,皇帝慶祝八旬壽典,《皇清文穎續編》中僅選錄了13位臣子的祝壽詩文。然而參閱乾隆五十七年成書的《八旬萬壽盛典》一百二十卷,其中足足選錄了四十卷臣子們創作的各類祝壽詩文。[20]256-882除此之外,乾隆皇帝在每次東巡、南巡期間,以及固定節慶之時創作御制詩,臣子們都會主動進獻詩文;但《皇清文穎續編》秉持著嚴格篩選的原則,僅收錄少數作品,其他進獻之作大多是保留在臣子自己的別集中的。如此一來,乾隆朝到底有多少同題進獻之作留存于世是無法準確計算的。

當然,還有一些在乾隆朝頗為轟動的宮廷文學事件并沒有被記錄在《皇清文穎》或《皇清文穎續編》中。例如乾隆七年,張鵬翀進呈其畫作《春林澹靄圖》并六首《紀恩詩》,乾隆皇帝即用張鵬翀詩韻和詩6首,此后朝廷中的57位臣子創作了342首和詩共同慶祝此事,這些作品被張鵬翀結為《金蓮榮遇集》刊行。[21]25-46又如乾隆十四年,沈德潛致仕南歸,乾隆皇帝賜詩5首送行,當時包括果親王弘曕在內的101人創作了總共233首贈行之作(其中92首是和韻乾隆皇帝的作品),這些作品被沈德潛結為《歸田集》刊行。[22]2143-2199像張鵬翀、沈德潛的這類集子未必會進呈御覽,因此《皇清文穎》和《皇清文穎續編》之中不會留存相關作品,但這些作品的原始創作語境依然是由皇帝主導的宮廷文學活動。

相比之下,嘉慶朝臣子進獻詩文的數量和頻率遠不如乾隆朝,而且由皇帝主導的宮廷文學活動遠比乾隆朝少得多。雖然《皇清文穎續編》的“卷首”依然放置了18卷嘉慶御制詩文以凸顯皇帝的文化引領,但其正文中所收錄的臣子們的進獻之作是非常有限的;而真正形成規模的同題進獻詩文現象,似乎僅有三次。規模最大的一次是嘉慶九年,嘉慶皇帝仿照乾隆九年的先例臨幸翰林院,并組織宮廷唱和活動。盡管《皇清文穎續編》僅收錄了2首和詩,[16]1667:424然而參閱嘉慶十年成書的《皇朝詞林典故》可知,當時共有205人參與了此次盛典,最終匯集的臣子所獻詩文“凡二百有六冊”;不過《皇朝詞林典故》僅選錄了38位臣子以《恭和御制幸翰林院錫宴禮成復得長律二首命諸王及分字諸臣和韻元韻》為題的和詩76首。[18]679-680,707-714在此之后,嘉慶朝再沒有如此大規模的宮廷獻詩活動。嘉慶十三年,皇帝在拜祭東陵之后巡幸淀津,《皇清文穎續編》僅收錄了5位臣子所作題為《圣駕巡幸淀津》的進獻詩文;嘉慶十五年慶祝皇帝五旬壽典,《皇清文穎續編》收錄了11位臣子的進獻詩文。[16]1663:111-197以上一為巡幸、一為整壽,如果參考乾隆朝的先例,則當時進獻詩文的臣子應該更多。不過除了《皇清文穎續編》之外,似乎并沒有其他官修書籍收錄了與這兩個事件相關的進獻詩文。

以《皇清文穎續編》為主要材料來發掘嘉慶朝的宮廷文學的狀況,看到的是一個頗為“衰落”的宮廷文學生態。盡管在《皇清文穎續編》的“卷首”58卷,乾隆皇帝與嘉慶皇帝的御制詩文比例約為2:1;但在108卷的正文部分,乾隆朝臣和嘉慶朝臣進獻詩文的比例則約為9:1。這也就意味著,《皇清文穎續編》的編選者依然在刻意地標榜嘉慶皇帝的御制詩文,但嘉慶朝臣子們對于御制詩文的呼應是根本無法與乾隆朝的規模相提并論的。不僅如此,嘉慶朝臣進獻詩文的契機,往往都遵循乾隆朝的成例。嘉慶皇帝則很少主動要求臣子創作“應制”詩文,抑或是創造出新的宮廷文學活動的機會。

除了《皇清文穎續編》之外,幾乎沒有其他的官修圖書會記載嘉慶朝的宮廷文學活動。嘉慶朝臣子們的宮廷獻詩則很有可能依舊隱藏在數量繁多的別集之中,抑或是以抄本、副本的形式留存于翰林院的檔案。雖然《皇清文穎續編》的刊行在表面上延續了乾隆朝“文治”的盛況,但從細微之處依舊可以看出,嘉慶朝宮廷進獻詩文的狀況已經遠不如乾隆朝那樣繁盛。而宮廷進獻詩文是否繁盛,恰恰能夠印證皇帝對于宮廷文學活動的實際態度,進一步揭示出嘉慶皇帝在效法乾隆“文治”方面,是缺乏主動性的。

五結語

綜上所述,嘉慶朝延續了乾隆朝的官修圖書編修機制,這使得嘉慶朝維持了文化“繁盛”的表象。由于這一機制非常健全,因此無論從刊行圖書的選題還是形式,嘉慶朝的官修圖書并未跳出乾隆朝既定的框架。而且,正是被圖書編修機制所限,嘉慶皇帝幾部《御制詩集》的編修也完全遵循乾隆皇帝的成例,甚至嘉慶皇帝的詩歌創作行為也受限于詩集按時出版的壓力——嘉慶皇帝自己“被迫”成為中國歷史上“寫詩第二多”的詩人。然而與乾隆朝不同的是,御制詩的創作已經不應被看作是嘉慶皇帝主動的個人行為,而是一種以“完成任務”為目的、被動的機構性創作。仔細分析《皇清文穎續編》收錄臣子詩文的狀況,則看到了一個遠比乾隆朝“衰落”的宮廷文學生態——臣子們依照慣例進獻詩文,但嘉慶皇帝對于宮廷文學活動參與程度則遠不及其父。

雖然從乾隆朝延續下來的圖書編修機制有助于朝廷維持“文治”的盛況,但實際上,嘉慶皇帝已經“退席”,“被動”地參與各種宮廷文學活動。而乾隆朝遺留下來的圖書編修機制依照“慣性”繼續運行,替皇帝維持著文化統治。如此“慣性”甚至在道光九年成書的《御制詩初集》、十年成書的《平定回疆剿擒逆裔方略》、十一年的《御制文初集》與《御制巡幸盛京詩》中均有體現——這些書籍的內容和形制均模仿乾隆朝、嘉慶朝的先例。而且道光皇帝的詩歌總數竟然也達到了4173首,且詩歌的題材、措辭、風格均與乾隆皇帝、嘉慶皇帝極為類似。

道光皇帝在皇子時所寫的詩作總共有2165首,收錄在《養正書屋全集定本》中;其《御制詩初集》收錄1499首詩,《御制詩余集》收錄了509首詩。雖然此后咸豐、同治、光緒皇帝的《御制詩集》并沒有完全按照乾隆朝的出版機制運作出版,但其多少都受到了前朝的影響,尤其是乾隆皇帝的影響;且清代《御制詩集》出版的延續性和穩定性與此前任何朝代相比都是非常罕見的。

由于乾隆朝設立的圖書編修機制非常健全,甚至可以在皇帝不主導、不參與的情況下,依舊為嘉慶朝制造出文化“繁盛”的表象。不過,嘉慶朝的特殊狀況是,雖然朝廷在表面上還維持著文化統治,但宮廷文學不再具有明確的引領功能,士人的文學風氣已然在實質上發生了改變。已有許多學者認同,嘉慶朝的詩學風向已經整體轉向“性靈”一派;而《乾嘉詩壇點將錄》的出現,更能凸顯出士人文學的再度崛起,以調侃的方式消泯了乾隆皇帝對于詩壇的影響。

清人不能直接否定乾隆皇帝御制詩的影響,但排在《乾嘉詩壇點將錄》前幾位人物,除了袁枚之外均為宮廷文學侍從之臣,如沈德潛、畢沅、錢載、王昶、法式善、阮元,這多少證明乾隆朝文學風氣對于一般士人的引領。更重要的是,南方士人在乾隆朝中后期逐漸形成了更具專業精神的學術團體,并且在嘉慶時期擁有了更為廣泛的士人基礎。[23]417-418士人風氣的轉變,正是由于嘉慶朝的歷史背景較之乾隆朝已然發生了較大的變化,官僚制度僵化、白蓮教叛亂、人口增長、糧食短缺、資源匱乏、貿易衰退等各類社會矛盾和經濟問題逐漸凸顯出來。[24]313-323總而言之,雖然嘉慶朝廷并未放棄文化引領的意圖,但由于時局的變化,“文治”政策在士人之間似乎已經不再能夠產生預期的功效,嘉慶朝廷的文化統治與士人風氣之間形成了較為明顯的斷層。

[參考文獻]

[1]費正清.劍橋中國晚清史,1800-1911年:上卷[M].北京:中國社會科學出版社,1985.

[2]臺北故宮博物院.嘉慶君游臺灣——清仁宗文物特展[M].臺北:臺北故宮博物院,2016.

[3]項旋.皇權與教化:清代武英殿修書處研究[M].北京:中國社會科學出版社,2020.

[4]姚繼榮.清代檔案與官修方略[J].青海師范大學學報(哲學社會科學版),2002(4):66-70.

[5]姚繼榮.清代方略館與官修方略[J].山西師范大學學報(哲學社會科學版),2002(2):75-80.

[6]劉薔.論《天祿琳瑯書目》對后世版本目錄之影響[J].國家圖書館學刊,2011(4):90-95.

[7]清實錄[M].北京:中華書局,1986.

[8]晏愛紅.乾隆《樂善堂全集》版本改訂考[J].清史研究,2005(2):93-98.

[9]嘉慶皇帝.御制詩初集[M]//清代詩文集匯編:第459冊.上海:上海古籍出版社,2010.

[10]王達敏.從尊宋到崇漢——論姚鼐建立桐城派時清廷學術宗尚的潛移[J].中國文化,2002(19&20):279-293.

[11]于小亮,朱萬曙.清代“新正重華宮茶宴聯句”考論[J].蘇州大學學報(哲學社會科學版),2020(2):123-130.

[12]嘉慶皇帝.御制詩三集[M]//清代詩文集匯編:第461冊.上海:上海古籍出版社,2010.

[13]于小亮.論乾隆帝“不欲與文人學士爭長”文學觀[J].江蘇師范大學學報(哲學社會科學版),2020(1):15-25.

[14]Yan, Zinan. Trapped by precedent: The poetry production of Emperor Jiaqing and the publication of his imperial poetry collections[J]. Archiv Orientalni, 2019(87/1): 143-174.

[15]陳廷敬.皇清文穎[M]//景印文淵閣四庫全書:第1449-1450冊.臺北:臺灣商務印書館,1982.

[16]董誥.皇清文穎續編[M]//續修四庫全書:第1663-1667冊.上海:上海古籍出版社,2002.

[17]鄂爾泰.詞林典故[M]//景印文淵閣四庫全書:第599冊.臺北:臺灣商務印書館,1982.

[18]余來明,潘金英.翰林掌故五種[M].武漢:武漢大學出版社,2005.

[19]阿桂.平定兩金川方略[M]//景印文淵閣四庫全書:第360冊.臺北:臺灣商務印書館,1982.

[20]阿桂.八旬萬壽盛典[M]//景印文淵閣四庫全書:第661冊.臺北:臺灣商務印書館,1982.

[21]張鵬翀.南華山房詩鈔六卷賦一卷南華山人詩鈔十五卷[M]//四庫未收書輯刊:第九輯第25冊.北京:北京出版社,1997.

[22]潘務正,李言.沈德潛詩文集[M].北京:人民文學出版社,2011.

[23]裴德生.劍橋中國清代前中期史,1644-1800年:上卷[M].北京:中國社會科學出版社,2020.

[24]萬志英.劍橋中國經濟史[M].崔傳剛,譯.北京:中國人民大學出版社,2018.

DOI:10.16339/j.cnki.hdxbskb.2023.02.014

[收稿日期] 2022-10-21

[基金項目] 國家社會科學基金重大項目:中國古代都城文化與古代文學及相關文獻研究(18ZDA237)

[作者簡介] 顏子楠(1982—),男,北京人,北京師范大學文學院副教授,博士,研究方向:明清詩文、海外漢學。