甘肅新發現石窟寺調查與初步研究

薛林 張順

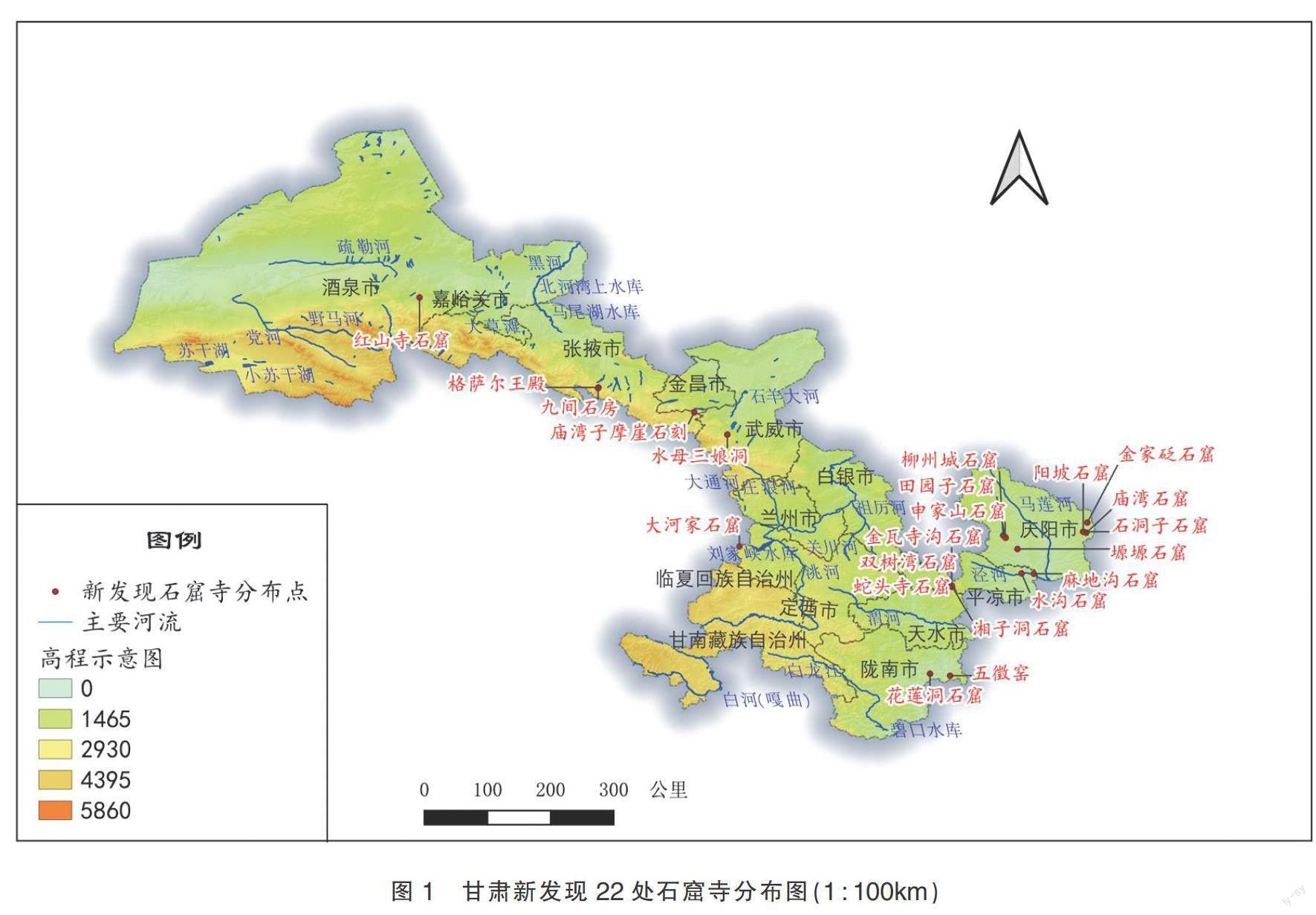

內容摘要:2020年11月至2021年6月,甘肅省文物局組織開展了境內石窟寺(含摩崖造像)專項調查,經國家文物局復核,認定甘肅石窟寺(含摩崖造像)219處(236個文物點),其中新發現22處。本文公布了甘肅22處新發現石窟寺的地理位置、石窟朝向、營建時代、洞窟數量、造像、壁畫情況及碑刻題記等基本信息,對6處保存相對完整、內容比較豐富的重點石窟寺分別進行介紹,對新發現石窟的價值開展初步探討。

關鍵詞:甘肅;石窟寺;專項調查;新發現;初步研究

中圖分類號:K879.2? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2023)02-0019-15

Preliminary Research on Newly Discovered Cave Temples in

Gansu Province

XUE Lin1,2 ZHANG Shun3,4

(1. Institute of Dunhuang Studies, Lanzhou University, Lanzhou 730030, Gansu; 2. Gansu Provincial Cultural Relics Bureau, Cultural Relics Data and Information Center of Gansu Province, Lanzhou 730030, Gansu;

3. College of Earth and Environmental Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730030, Gansu;

4. Gansu Provincial Cultural Relics Bureau, Lanzhou 730030, Gansu)

Abstract:From November 2020 to June 2021, the Gansu Provincial Bureau of Cultural Heritage organized a special investigation of cave temples and cliff carvings in Gansu. Having been reviewed by the National Cultural Heritage Administration, 219 cave temple sites (including cliff carvings) were officially identified and found to contain 236 cultural heritage items; 22 of these sites are newly discovered. This paper presents an overview of the basic information about the geographical location, spatial orientation, construction date, cave number, statues, murals and inscriptions of the 22 newly discovered cave temples, and introduces 6 key sites that are relatively well preserved and rich in content.

Keywords:Gansu; cave temple; special investigation; new discovery; preliminary study

甘肅省文物局根據國家文物局統一部署,于2020年11月至2021年6月組織開展了境內石窟寺(含摩崖造像)專項調查工作,全面摸清了甘肅石窟寺文物資源家底和保存狀況,為石窟文物的有效保護、永續利用提供了基礎保障。經國家文物局復核認定,甘肅現有石窟寺(含摩崖造像)219處(236個文物點),其中新發現22處{1}。本文以新發現的22處石窟寺(含1處摩崖造像)為對象,對石窟基本信息、營建時代、價值等進行了調查和初步研究。

一 新發現22處石窟現狀

總體上,甘肅22處新發現石窟(含摩崖石刻)都是中小型石窟遺存,各地分布不均,保存狀況不盡如人意,但部分石窟寺有很重要的歷史信息,具有較大的研究價值。以下主要從分布區域、年代、題記碑記及隴東片區進行梳理和探討。

(一)分布區域

甘肅石窟的分布按地理區域大體可分為河西、隴中、隴南和隴東四個區域[1],新發現22處石窟(含摩崖造像)亦如此。其中,河西地區新發現5處:酒泉市玉門市紅山寺石窟,張掖市肅南裕固族自治縣格薩爾王殿、九間石房,金昌市永昌縣廟灣子摩崖石刻,武威市涼州區水母三娘洞;隴中地區新發現1處:臨夏回族自治州積石山保安族自治縣大河家石窟;隴南地區新發現2處:隴南市徽縣花蓮洞石窟、五徵窯;隴東地區新發現14處:平涼市莊浪縣湘子洞石窟、金瓦寺溝石窟、蛇頭寺石窟、雙樹灣石窟,涇川縣麻地溝石窟、水溝石窟,慶陽市鎮原縣申家山石窟、柳州城石窟、塬塬石窟、田園子石窟,合水縣石洞子石窟、廟灣石窟、金家砭石窟、陽坡石窟(圖1,表1)。

(二)年代

從洞窟形制、造像風格、題記、碑記和紀年等綜合考察,22處新石窟寺(含摩崖石刻)中有17處基本能確定開鑿年代,其中南北朝時期營建的有6處,都分布于隴東地區;隋唐時期營建的僅有1處,位于酒泉市玉門市;宋元時期營建的有2處,位于慶陽市合水縣和金昌市永昌縣;明清時期營建的有8處,均位于隴東南地區。還有5處石窟或因風化比較嚴重難以辨識或因只有洞窟而無其他營建年代信息的,暫稱“年代不詳”,還需進一步研究判定。

(三)題記碑記

新發現的22處石窟,其中4處存有確切紀年的題記或碑記,分別是慶陽市石洞子石窟、金家砭石窟和隴南市花蓮洞石窟、五徵窯。其中石洞子石窟是宋金時期甘肅的一處重要佛教遺存,其紀年題記可補甘肅此時期石窟題記少和年代之不足(詳見后文);慶陽市合水縣金家砭石窟有洞窟17座,雖無造像、壁畫,但存“隆慶元年李時正同男李慶陽余外打馬窟一支”的題記,為研究明代甘肅地區石窟營建、佛教信仰、起居生活等提供了信息;隴南市徽縣花蓮洞石窟,雖然造像大多被破壞,但存清代道光十二年(1832)《重修花蓮洞廟落成碑記》碑1通、同治元年(1862)《重修花蓮洞碑記》碑1通,同治三年(1864)《重修花蓮神洞》和《捐資碑》各1通,民國二十七年(1938)《重修花蓮洞廟宇碑記》和《花蓮洞地界碑》各1通,共6通碑記,對于研究明末清初至民國時期隴南佛教信仰等非常重要;隴南市五徵窯,雖然造像等遭到破壞,但存明代萬歷二十五年(1597)文字磚5塊和清代咸豐九年(1859)《建修圣廟》碑1通,紀年明確,內容豐富,尤其是文字磚和碑刻記錄是研究明清時期甘肅地區乃至此時皇家信仰等的重要資料。

此外,田園子石窟發掘出土了北魏熙平二年(517)四足座釋迦多寶佛背光銅像、隋開皇十四年(594)四足座背光坐佛銅像和隋仁壽二年(602)四足座背光侍立佛銅像共3件具有確切紀年的文物,具有很高研究價值。

(四)隴東片區

新發現石窟寺遺跡中,隴東地區最多,地域分布具有典型性,現作簡要分析和討論。

隴東地區的14處新發現石窟,總體分布于涇河、渭河和洛河的支流。其中,涇河支流茹河有麻地溝和水溝石窟,支流蒲河有柳州城、申家山、田園子和塬塬石窟;渭河二級支流水洛南河區域有雙樹灣、湘子洞、金瓦寺和蛇頭寺石窟;洛河支流葫蘆河有石洞子、金家砭、廟灣和陽坡石窟。可見,這些石窟營建與河流的密切關系。

涇河流域的6處石窟中,水溝石窟僅有洞窟遺存,而無造像、壁畫、題記、碑刻等能夠反映石窟的年代,其余5處石窟均開鑿于北魏時期,應與同開鑿于涇河流域的北石窟寺、南石窟寺、王母宮石窟、嵩顯寺、禪佛寺、羅漢洞等大中型石窟為同一時期開鑿,反映了北朝時期隴東地區上至地方官員、下至普通百姓,都積極參與佛教石窟營建活動,體現了佛教信仰之盛。隴東地區北依蕭關,是長安北面門戶、地理位置特殊,分布于渭河、涇河沿線,隴山之中的許多小道是古絲綢之路東段北道的重要支路{1},其中“蒲河古道”、“茹河古道”尤為重要,對于溝通東西交通、促進佛教文化傳播具有重要作用。“蒲河古道”新發現的塬塬石窟、申家山石窟、柳州城石窟與田園子石窟,填補了蒲河流域佛教遺存的空白,與蒲河流域交匯的茹河流域還分布有永樂寺、石空寺、朱家川、大咀、洛陽寺、玉山寺等中小石窟[1]407-408[2],兩河交匯處是隴東地區規模最大的北石窟寺。茹河流域上游入寧夏回族自治州彭陽縣,其境內分布有無量山、羅洼段園子、小岔李渠等石窟,與固原須彌山石窟相距不遠;蒲河流入涇河后在甘肅境內分布有王母宮、南石窟寺等,入陜西長武縣、彬縣,分布有亭南、大佛寺、花果山等石窟。以這條石窟分布線中規模比較大的陜西彬縣大佛寺、甘肅慶陽北石窟寺和寧夏固原須彌山石窟作為中心點,其他中小石窟作為分布點,將各處石窟予以整體觀察,恰好與古絲綢之路東段支線“茹河古道”、“蒲河古道”相重合。自西漢以來,茹河古道一直是古絲綢之路的一條重要支道,發揮著連接內地、貫通關內和塞外的重要作用[3]。因此,涇河流域石窟遺址的發現,是絲綢之路佛教傳播路徑和佛教藝術發展的重要補充,豐富和清晰了絲綢之路石窟藝術東傳西漸的路線走向,可進一步窺見古絲綢之路隴右段北道的繁榮景象。

渭河支流水洛南河區域新發現的4處石窟均位于莊浪縣。莊浪是絲綢之路東段支路,戰略地位重要,歷來為兵家必爭之地。其地石窟營建大多始于北魏,發展于北周,明代時因肅王崇佛而達到最后的繁榮。此地區以往發現的19處石窟遺存(不包括此次新發現石窟)形成了“云崖寺石窟群”,即以云崖寺主山為中心,包括在半徑5km范圍內分布的大寺、西寺、紅崖寺、佛溝、朱林寺等石窟。此次莊浪地區新發現的4處石窟是云崖寺石窟群的補充,時代較晚,對研究我國晚期石窟與佛教藝術具有很高價值[4]。其中金瓦寺溝石窟的道教遺存和雙樹灣石窟的禪修窟與莊浪其它明代石窟表現出以佛教信仰為主,并與儒、道文化,民間信仰合流的特點相一致[5],展現了時代特征。

洛河支流葫蘆河位于秦馳道之側,向北可直抵陜北、內蒙,也處于交通要沖地帶[6],亦是絲綢之路東段線域,此流域石窟也有重要的歷史意義。

總之,特殊的地理位置、信佛的地方官員、崇佛的社會風氣以及南來北往的僧侶商隊,為隴東地區石窟營建提供了必要條件,也保存了大量具有極高歷史價值的洞窟實物和碑刻題記等,是研究當時政治交往、經濟互動、文化交融、軍事戰守、交通線路等的重要資料。

二 六處重點石窟調查與初步研究

22處新發現石窟寺中,有5處石窟和1處摩崖造像保存相對完整,內容比較豐富。

(一)田園子石窟

田園子石窟位于甘肅省慶陽市鎮原縣方山鄉蒲河村田園子自然村,窟前為蒲河支流官路溝水。2017年由甘肅省文物考古所進行了搶救性發掘,發掘詳細情況已刊布[7],本文僅從總體情況和重要價值方面進行敘述。

現存洞窟4個(圖2、3),均為單室結構。第1窟平面豎長方形平頂,四壁無雕刻造像石胎的痕跡,僅有開鑿洞窟的鑿痕,地面有灰燼層,可能為未完工的洞窟,也可能為當時僧人禪修或者居住之用。

第2、3、4窟均為平面橫長方形穹窿頂,共有石雕造像29尊,北、西、南三壁塑像類型一致,北壁塑一交腳彌勒二脅侍菩薩,西壁、南壁均塑一佛二脅侍菩薩。不同之處在于,第2窟窟門、前壁及頂部前部塌毀,窟門南側壁有小方龕,內雕塑“釋迦、多寶二佛并坐”,風化模糊,僅存輪廓;第3窟三壁各鑿拱形淺敞龕,北壁僅存右脅侍菩薩,交腳彌勒及左脅侍菩薩殘缺,東壁已毀,此窟出土銅佛造像7件,石造像碑1件,造像塔1節,佛像畫像石1件,五銖錢1枚;第4窟三壁各鑿拱形淺龕。第2、3、4窟開鑿年代均為北魏,但窟龕形制和塑像風格不盡相同,分別呈現了北魏初期、中期和晚期特點,反映出北魏時期石窟窟龕營造和塑像風格從粗獷健碩到瘦骨清像的發展演變過程。

田園子石窟的發現為研究以北石窟寺為中心的隴東地區石窟營建形式、石窟藝術和佛教信仰等提供了新資料。

(二)塬塬石窟{1}

塬塬石窟,又叫薛李石窟,位于慶陽市鎮原縣新集鎮王寨村薛李自然村,窟前為蒲河。現存洞窟2個,自南向北依次編第1、2窟,兩窟間距90m。

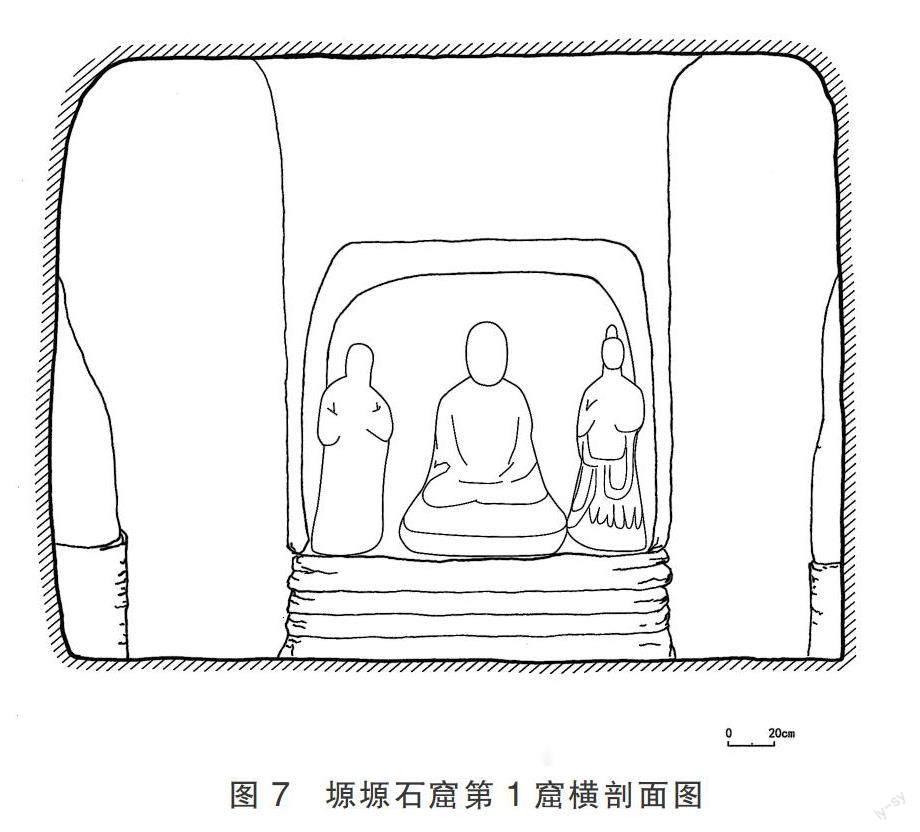

第1窟平面呈方形,平頂,中心塔柱窟。從門洞向內東西進深約4.4m,洞窟內最寬處南北向4.2m、東西向3.6m,洞窟高2.6m。中心柱平面呈不規則方形,高2.3m,南北向邊長1.85—1.9m之間不等,東西向1.6—2m。中心柱四周廊道寬0.7—0.9m。西壁有拱形門洞,高1.3m,寬0.95—1.2m,進深0.75m(圖4)。

從殘存現狀推測,窟內除前壁外,在東、南、北三壁原似各雕鑿拱形大敞龕,龕內雕鑿一佛二菩薩。風化剝蝕脫落,造像龕呈不規則形內凹,僅存模糊輪廓。西壁門洞兩側陰刻壁畫,大部分已脫落,現僅存少許內容,其中門道南側面存依稀可見上下錯落的2匹奔馬,頭均向北、尾朝南,作昂首嘶鳴狀,前蹄騰空,體態輕盈,健壯生動;門道北側殘存陰線刻一身侍立僧人,形象逼真。

中心柱四面各雕鑿淺龕,龕內造像基本形象尚存。

中心柱東壁,減地雕鑿淺龕,龕楣風化脫落不存,龕高0.92m,龕底寬0.9m,龕底邊距地面0.6m。龕內高浮雕并坐釋迦、多寶二佛,南側佛高0.85m,北側佛高0.83m。二佛均高平肉髻、大耳垂肩、面形方圓、肩圓胸廓;佛衣陰刻衣紋,內著斜領偏袒右肩僧祇支,外著露胸通肩式袈裟,自身后通覆雙肩,右衣角繞搭左肘,雙腿間衣紋呈U形,雙手結禪定印,結跏趺坐于低臺座上(圖5)。

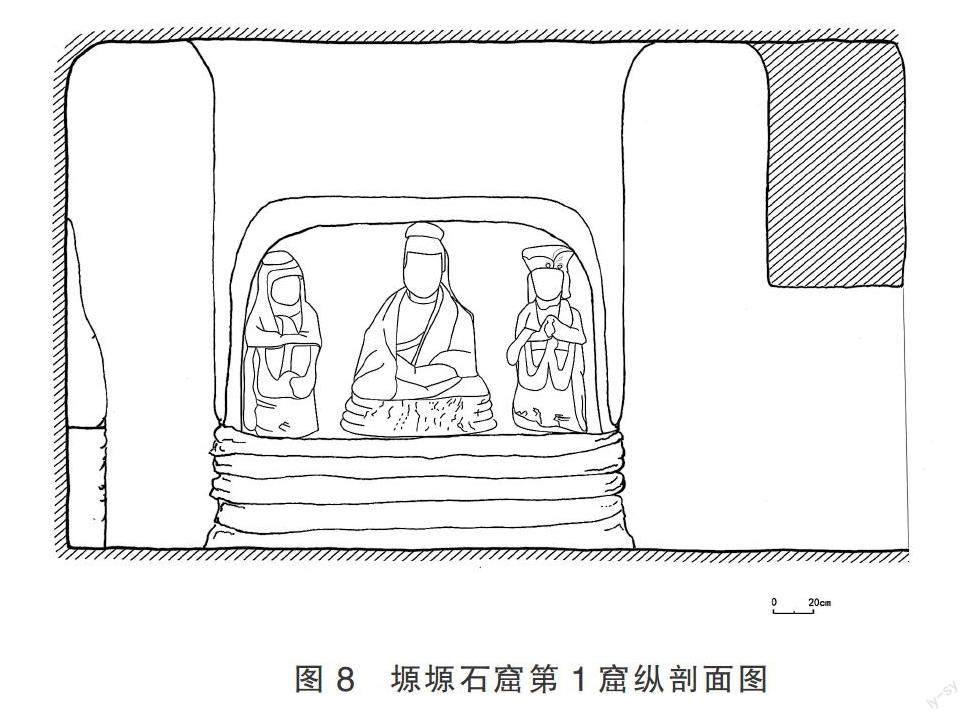

中心柱南壁,減地雕鑿淺龕,上為淺浮雕圓拱形龕楣,已風化模糊不清,龕高1m,龕底寬1.06m,龕底邊距地面0.6m。龕內高浮雕一佛二菩薩,主佛高0.95m,西側菩薩高0.69m,東側菩薩高0.7m。造像整體風格健壯敦實。主尊坐佛,低圓肉髻、大耳垂肩、面形方圓;佛以陰線刻衣紋,內著斜領袒右肩僧祇支,外穿露胸通肩式袈裟,自身后通覆雙肩,右衣角繞搭左肘;雙手結禪定印,結跏趺坐于座上。脅侍菩薩,均頭戴花冠,雙肩披帛,披巾胸前相交繞搭雙臂向下飄垂,下身著裙,侍立坐佛兩側。西側菩薩雙手合十于胸前;東側菩薩右臂彎曲下垂,左手握披巾邊,右臂曲肘,手似握蓮蕾(圖6、7、8)。

中心柱西壁,減地雕鑿淺龕,上淺浮雕圓拱形龕楣,形制尚存,龕高1m,龕底寬1.25m,龕底邊距地面0.6m。高浮雕一佛二菩薩,佛高0.89m,左菩薩高0.8m,右菩薩高0.85m。風化剝蝕脫落,坐佛及脅侍菩薩的面部五官及衣飾細部模糊不清,僅存大致輪廓。坐佛為結跏趺坐,手印不明;菩薩侍立,雙臂腕及手部姿態不明。

中心柱北壁,減地雕鑿淺龕,上淺浮雕圓拱形龕楣,形制尚存,龕高1.05m,龕底寬1.25m,龕底邊距地面0.6m。高浮雕一佛二菩薩,佛高0.9m,東側菩薩高0.8m,西側菩薩高0.79m。主尊坐佛,低圓肉髻,面形方圓,大耳垂肩。坐佛陰線刻衣紋,內著斜領袒右肩僧祇支,中衣衣緣兩側于胸前結帶,通覆雙肩和雙腿間,右衣角從肩部直裹右臂至肘部從底部繞過覆搭左肘,外穿雙領下垂式袈裟,自身后通覆雙肩,右衣角僅在肩頭包裹,從后背下繞覆蓋右腿、再覆搭左肘;雙手結禪定印,結跏趺坐于低臺座上。脅侍菩薩均頭戴花冠,面形方圓,雙肩披帛,披巾胸前相交繞搭雙臂向下飄垂,雙手于胸前合十,下身著裙,侍立坐佛兩側,造像整體風格健壯敦實。

第2窟,平面橫長方形平頂窟。洞窟從門洞東西進深4.85m,南北長4.2m,東西寬3.9m,高1.85m。門洞呈梯形,高1.3m,底寬1.7m,頂寬1.3m,進深1.25m。在窟前門洞上部的崖面遺留水平分布的幾處樁眼,間隔約50cm,由此推測窟門原有遮檐性質的一面坡崖閣建筑。

從殘存現狀分析推測,窟內除西壁門洞兩側外,東、南、北三壁原似各雕鑿拱形大敞淺龕。風化剝蝕脫落,原有石胎造像輪廓及龕緣呈不規則形凹陷。從東壁壁面殘存的樁眼及中間凸起的墻壁石胎輪廓看,可知龕內原雕鑿一佛二菩薩,現僅存模糊輪廓,細部不可辨認;南、北兩壁壁面殘存塑造佛像的樁眼、繪制壁畫的地仗泥皮和下層崖壁鑿痕,北壁中間遺存一塊壁畫,在地仗層白色粉底上有紅色條帶,似為殘存頭光。西壁門洞兩側壁面殘存樁眼,原有泥塑造像已佚。

(三)水溝石窟

水溝石窟位于平涼市涇川縣羅漢洞鄉丈八寺村,窟前為水溝溝渠。現存洞窟7個,兩層分布,第5窟位于底層,第1—4、6、7窟位于二層,其中第1—4窟相通。外崖呈直崖面,砂巖質,抗蝕力弱,有坍塌、風化和剝落現象,無塑像、壁畫和窟前建筑(圖9、10)。

第1窟,平面呈長方形,平頂,洞窟前部寬,后部窄,洞窟前頂部自然坍塌,洞窟暴露,總進深7.8m,(前部深6.06m,后部深1.94m),前部寬2.48m,后部寬1.93m,高1.87m。

第2窟,平面呈長方形,平頂,進深3.2m,寬1.84m,高2.13m。

第3窟,平面呈長方形,平頂,洞窟前部坍塌,無南壁,暴露進深4.29m,寬2.25m,高1.97m。

第4窟,有前室和后室。前室,平面呈方形,平頂,進深3.55m,高2.21m,寬2.21m,南壁中部為縱長方形窟門,高2.21m,寬0.85m,深0.37m。后室,平面呈方形,平頂,進深1.88m,寬1.26m,高1.73m。

第5窟,位于第4窟下3m處,平頂,洞窟前部坍塌,暴露進深6.16m,寬2.83m,高2.04m。

第6窟,有前室和后室。前室,平面呈方形,平頂;后室,平面呈方形,平頂。

第7窟:平面呈方形,平頂。

水溝石窟與新發現的柳州城、申家山、田園子、塬塬及麻地溝石窟同處于涇河流域,營建歷史背景一致。水溝石窟形制比較特殊,上層第1—4窟相連通,洞窟不規則,聯通方式不一致。梳理甘肅目前發現的236處石窟寺(含摩崖造像),連窟形式營建的石窟還比較少。

(四)石洞子石窟

石洞子石窟位于慶陽市合水縣太白鎮曹家寺村,緊鄰村道。村道下臨小河、東北向注入苗村河。存洞窟1個,造像2鋪、龕像4尊、題記3方(圖11)。

造像第1鋪位于崖體左側,有龕像3尊,題記2方。圓拱形龕,內造一佛二弟子。中間主尊龕稍大,龕中雕一尊坐佛,結跏趺坐于須彌座上,雙手攏于袖中,呈禪定狀,龕高34cm,像高21cm,蓮座高9cm。主尊左右兩側龕稍小,內造弟子。右側龕中弟子著交領佛衣,抱拳狀立于蓮臺上。龕高31cm,弟子高28cm,蓮臺高2.5cm。龕右上方有一方豎行題記,內書“唐孫李之□男□□”。左側龕中弟子著交領佛衣,立于蓮臺上,雙掌合什。龕高31cm,像高28cm,蓮臺高2.5cm。龕左上方有一則豎行題記,從右至左書“大定十九年歲次己亥九月十五日□人,石宗、郭玠、張千造”。主尊右側弟子雙手抱拳,左側弟子雙掌合什,應為迦葉和阿南,主尊當為釋迦牟尼佛(圖12)。

造像第2鋪位于第1鋪右下側,僅有1個圓拱形龕,內為地藏菩薩坐像。地藏菩薩頭戴風帽,上身著交領衫,下身著裙,足穿圓頭僧鞋,左手撫膝,右手托摩尼寶珠置于胸前,善跏趺坐于須彌座上。像高60cm,座高30cm。龕右上側有一則題記,上端從右至左橫書題額“地藏菩薩”,是宋金時期典型的披帽地藏樣式;題額下方從右至左豎行書“大金承安五年歲次庚申九月十五日□王十四世孫李嗣真立地藏菩薩尊像于道左石壁庶使行人咸得瞻仰匠人石璘”(圖13)。這個石姓工匠是這一帶新發現的金代工匠,是研究這一地區和陜北地區宋金時期的工匠集團的重要史料。

石洞子石窟的三方題記,為宋金時期石窟斷代、造像藝術研究等提供了重要史料。從“唐孫李之□男□□”和“□王十四世孫李嗣真”可知,石洞子石窟由李唐后人出資開鑿,再與合水縣博物館藏《大唐高祖神堯皇帝睿宗孫嗣薛王房宗子李公墓志》、《唐李氏世系圖》[8]和李唐后世居于合水地區的“王”后裔聯系進行研究,可知石洞子石窟“□王”當為李唐之“薛王”,石洞子石窟當為唐朝薛王后裔開鑿營建。另據《唐李氏世系圖》載:“薛王十四孫李居道、居義、居厚、鋒、居元、謀、居安、居德、珙、谞、偉、璘、衍、瑞、威、常等立石”,并未提及“李嗣真”,此石窟題記可補史料之不足。

唐“安史之亂”使絲綢之路原有道路阻斷或破壞,北宋政權基于朝貢、貿易、穩定等目的,需要拓展新的聯結西域與中原朝貢、貿易往來路線,靈州道的作用逐步凸顯出來,靈州成為新路線的重要節點和區域中心,慶陽段也成為靈州道之門戶,關中之屏藩[9],宋金時期是北宋與西夏爭奪的軍事重鎮,也是戰爭頻發地區,當地官員和普通百姓大多信奉佛教祈福安康,為營建石窟提供了條件。石洞子石窟與慶陽市合水縣安定寺石窟同為宋金時期營建,且地處同一流域、相距不遠,均為李姓人氏出資營建,有必要進行聯系研究。安定寺石窟于阜昌二年(1132)和金大定十八年(1178)前后兩次營建{1}。石洞子石窟第1鋪開鑿于金大定十九年(1179),與安定寺石窟第二次營建時間相差只有一年,兩個石窟的造像風格極為相似,而安定寺石窟與陜西北部和隴東地區金代石窟相一致[10]。再將石洞子石窟與陜北、隴東區域石窟進行比較研究,發現石洞子石窟與慶陽市合水縣太白清涼禪院及志丹城臺石窟、黃陵萬佛洞、洛川惠濟院、合陽梁山千佛洞等宋金時期石窟寺具有一定的相似性[11][12]。因此,石洞子石窟與陜北、隴東地區金代石窟相一致。關于開鑿人“李氏”,據周峰考證,安定寺石窟的開鑿人李氏家族應為黨項人改姓李氏[13]。石洞子石窟亦是李氏修建,但應為李唐后人,兩處石窟并非同一“李氏”家族。

總體上,石洞子石窟發現和保存了相對完整的塑像及題記,是研究宋金時期甘肅東部地區和陜西北部地區以至全國佛教造像發展的良好補充,也為此時期的政治、文化、民族、交通、軍事等提供了新資料。

(五)五徵窯

五徵窯位于隴南市徽縣嘉陵鎮嚴坪村。石窟為天然溶洞,20世紀60年代佛像與彩繪殿宇被拆毀,遺存石雕佛殘像2尊,石雕佛手1只,明代萬歷二十五年(1597)文字磚5塊(圖14)、清咸豐九年(1859)《建修圣廟》碑1通。文字磚磚面刻“明萬曆二十五年、五隻窯、佛殿地、皇帝開建勅修寺院、造立石塔”、“三古水西華庵、華巖庵、演教院、明子庵,五隻窯自古仙朝以穴喜”、“燒磚僧人明廣、書字僧人子□、做磚匠人楊得春”等,由此可斷定五徵窯為明代皇家寺院,至少在明神宗萬歷二十五年(1597)寺院已存于世。窯內另有刻立于大清咸豐九年(1859)七月初十的《建修圣廟》斷碑和《萬古不朽》修寺石碑。

五徵窯《萬古不朽》碑文:

蓋聞天地之間,先慎乎德。游萬物之靈,精華其流,山川舍諸佛。山不在高,有仙則名;水不在神,有龍則靈;廟不在大,有神則巍峨。神通廣大,祈靈□□,教化闔門四方。自古以來,前朝后漢、唐、晉、炎宋、明皇。古有五大名山,青云仙境,紫柏峰□,白鹿之秀,山脈屸災,落此本境。中華仙地,天爺施舍。尚書山敞曲,秦州屬甘省直隸,鞏昌□(府)□(狄)道邑南路□□鋪泥陽里,二甲五□鋪神洞。自古千載,數朝廟宗。則以今古佛薩,□風露□,金容衣甲,神像俱毀。諸公眾人見視惻心,會人鋪修,二人物力,觀以成功永浩。總領承眾姓會首,處心□下,善緣□果,募化十方善男信女、客□君子,□仁人士。希□時,錙銖□□、□□□□。衣甲完備,磨碑懸立眾姓名號而碑□令不朽。男增百福、女納千祥。

□□□□□□□□歲次癸未年秋陽月初二乙未成日,眾姓會首,人等仝石。

五徽窯由天然溶洞改造而成。從文字磚內容可知,五徵窯為皇家寺院無疑,其營建時間或許比較早,但確定為皇家寺院的時間應是萬歷二十五年(1597)。由《建修圣廟碑》和《萬古不朽碑》可知五徵窯多次修葺。此石窟留存的磚刻和碑刻信息十分珍貴,是研究明清時期甘肅隴東地區佛教信仰乃至皇家信仰的重要資料。

(六)廟灣子摩崖石刻

廟灣子摩崖石刻位于金昌市永昌縣南壩鄉祁莊村尖山溝峰頂崖體。石刻分南、北、東三個區域分布,共13處,其中南區崖壁長50m、高12m,有10處石刻;北區長40m、高6.5m,有2處石刻;東區只有1處石刻。13處石刻高0.5—3.7m不等,表層有白灰層地仗抹面。據資料記錄和當地居民證實,石刻原有彩繪,現已酥堿脫落褪色。崖面留有石窩痕跡,推斷佛龕前原應有窟檐、窟前建筑(圖15—18)。另外,東區石刻所在區域的西南方向坡底有一處建筑遺址,保存情況較差,疑為寺廟遺址。

河西地區現存多個石窟中都有西夏至元具有藏傳佛教風格的佛像、壁畫。廟灣子摩崖石刻是比較典型的藏傳佛教遺存,豐富了河西地區藏傳佛教資料,串聯起河西走廊各藏傳佛教遺址點。

三 小 結

22處新發現石窟是甘肅千里石窟走廊的重要補充,串珠成鏈、連線成片,沿著絲綢之路主線和各個分支線路分布,對于完善佛教傳播體系、豐富洞窟營建模式、擴大文化影響,以及研究甘肅歷史時期的政治、經濟、文化、民族、軍事等提供了重要資料。但22處新發現石窟的保存狀況較差,缺少專門保護機構管理和必要的安防、消防、防雷等基本保護設施。建議各級文物部門確定專門的管護機構,根據石窟保存狀況適時開展保護修復工作,改善保存狀況,配備保護設施,確保文物安全。

附記:本文在資料收集和論文撰寫中,得到了甘肅省文物局、敦煌研究院、甘肅省文物考古研究所各位領導、同事和參與此次資源調查相關市州文博系統同仁的無私幫助,我的導師、蘭州大學歷史文化學院魏文斌教授在論文設計、寫作和修改全過程給予了全面指導,在此一并致謝!

參考文獻:

[1]敦煌研究院、甘肅省文物局. 甘肅石窟志[M]. 蘭州:讀者出版集團,2011:6.

[2]王博文. 甘肅鎮原茹河流域幾處石窟及單體造像調查報告[C] //石窟寺研究:第10輯.北京:科學出版社,2020:1-11.

[3]朱世廣. 茹河古道考察研究[J]. 隴東學院學報,2010(3):111-114.

[4]楊富學,程曉鐘. 明代莊浪石窟及其藝術價值[J]. 佛學研究,2000:291-294.

[5]王啟發. 莊浪石窟的相關問題研究與探討[C] //石窟寺研究:第7輯. 北京:科學出版社,2017:206-211.

[6]甘肅省文物工作隊,慶陽北石窟文物保管所. 隴東石窟[M]. 北京:文物出版社,1987:19.

[7]鄭國穆. 甘肅鎮原北魏田園子石窟發掘紀實[J]. 大眾考古,2017(09):25-33.甘肅省文物考古研究所. 甘肅鎮原縣田園子石窟發掘簡報[J]. 考古,2022(06):62-81.

[8]吳景山,李建雄. 李唐宗子碑銘校釋二則[J]. 西北民族大學學報(哲學社會科學版),2015(06):73-87.

[9]劉治立. 唐宋時期的靈州道慶陽段[J]. 西夏研究,2017(03):71-80.

[10]董廣強,魏文斌. 甘肅合水安定寺石窟調查簡報[J]. 敦煌研究,2010(4):48-55.

[11]石建剛. 延安宋金石窟研究[D]. 蘭州大學,2016:184-186.

[12]劉振剛. 陜北與隴東金代佛教造像研究[D]. 蘭州大學,2016:59-75.

[13]周峰. 甘肅合水安定寺石窟金代黨項人題記考釋[J]. 西夏學,2011(02):201-206.