“一筆書”在宋代的繼承與創新研究

譚延禎 馬娜

摘要:“一筆書”在草書發展史上以“一筆而成的體勢”,以獨有的書寫形式留下濃墨重彩的一筆。通過歷代書法文獻的記載可知,“一筆書”一詞是由“草書”延伸演變而來的書法術語,其與草書密不可分。其書寫創作模式對草書中的點畫、結體、體勢、章法均有影響,換言之,“一筆書”對草書的書寫構成具有不容小覷的歷史價值。因其能酣暢淋漓地表現書家性情,不同朝代的書家都對其進行了發展與創新。文章概述“一筆書”的歷史源流及發展脈絡,張芝對草書點畫進行提煉使書寫動感抒情;王獻之創“破體書”豐富“一筆書”氣韻;唐代書家張旭、懷素注入疾馳豪放的線條;宋代書家米芾不拘泥于古法,以恣意率真的神韻革新“一筆書”;黃庭堅注重用筆的同時,對書法形式審美設計也有嚴格要求,其所創的“一筆書”狂草開“意韻”之書風;明清時期王鐸立書軸的狂草創作為“一筆書”的章法排布增添新意,通篇雄偉壯闊。歷代書家不斷學習“一筆書”并加入自己的體悟創新,使“一筆書”在后世廣為流傳。文章主要講述“一筆書”在宋代的繼承與創新,尤以宋四家中米芾、黃庭堅作為主要代表人物,從兩位書家的學書經歷、藝術風格、書學理論等方面分析兩位書家的書法藝術對“一筆書”的繼承與發展。

關鍵詞:“一筆書”;米芾;黃庭堅;書法藝術

中圖分類號:J292.1 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)10-00-03

1 “一筆書”源流

趙曉嬌在《“一筆書”之源流》一文中,將“一筆書”的概念分為三類:一是一筆一畫書寫的楷書;二是“一筆,書”;三是由技法與形式書寫的草書。由此可見,學界對“一筆書”的界定還沒有定論。

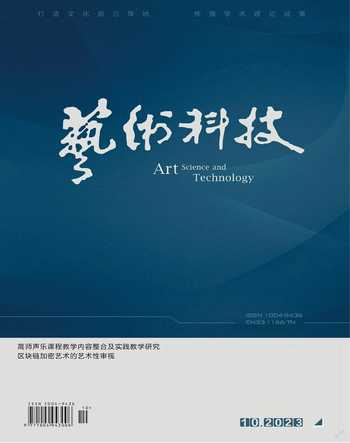

一筆書最初是東漢末期的新型草書——“今草”的代稱,唐韋續《五十六種書》云:“一筆書,弘農張芝臨池所制。其狀崎嶮,有循環之趣。”[1]對于“一筆書”的創作者,至今爭議頗大。世傳張芝是“一筆書”的始創者,有文獻記載,戰國時期就已經草化的篆書逐漸孕育出草書,西漢時期發展演變成“古草”,東漢初章草成熟,東漢末張芝在繼承的基礎上,又從民間和杜度、崔瑗、崔實的書法中汲取草書精華,而后獨創“今草”。“張芝始作一筆飛白書,此于‘井‘冊等字為妙。所以唯云一筆飛白書,則無所不通矣。”[2]從張芝傳世作品《今欲歸帖》中可以看到“一筆書”的影子。首行“欲歸”連筆之勢,與“復”斷,“復何適”相連,雖“報”“之”“遣”三字沒有映帶相連,但血脈未斷,氣韻通連。第三行的兩個字群“言別事”“有及”大小錯落,一筆而成(見圖1)。張芝草書用筆更為爽利奔放,提按頓挫與使轉更為豐富多彩。

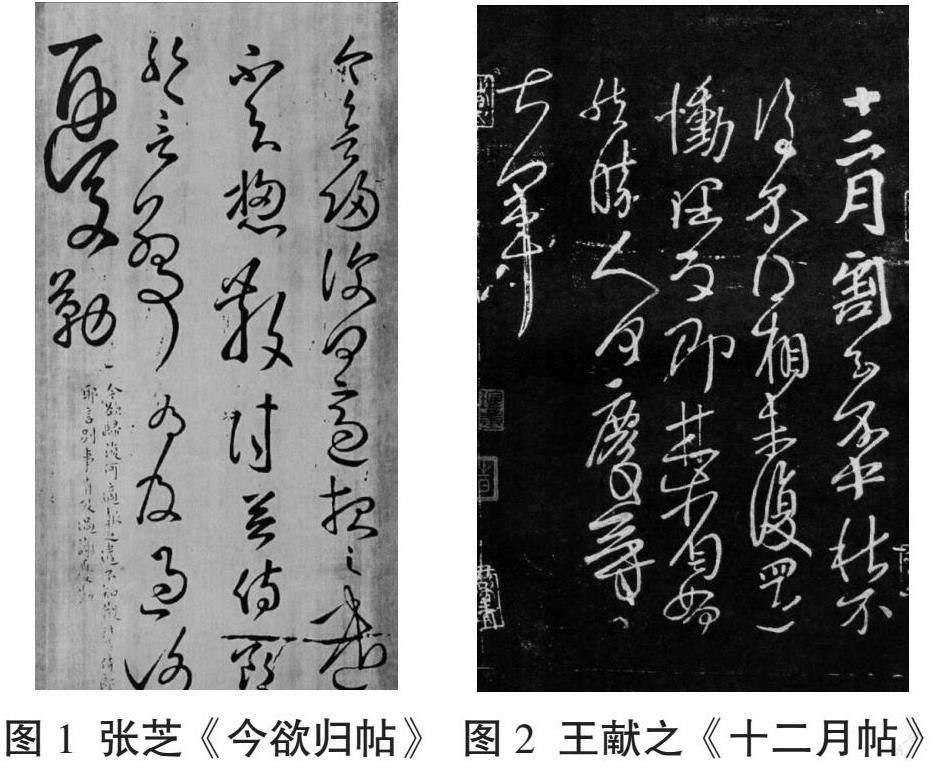

張懷瓘在《書斷》中評:“唯王子敬明其深指,故行首之字,往往繼前行之末,世稱一筆書者起自張伯英,即此也……伯英雖始草創,遂造其極……張伯英,即草書之祖也。”[3]王獻之極力追求“筆勢宏逸、草縱之致”的新風氣,改變字字獨立、形體扁平、波磔強化的章草,曾勸其父王羲之進行“改體”,王獻之有意改變章草的固有模式。他將章草與王氏筆法融合,又汲取張芝狂草中的營養,其《十二月帖》可見,王獻之完全打破了常態的章法布局,將張芝的氣勢貫通融入作品中,一改其父連綿平和的創作模式,“外拓”“奔逸”成為主要特點,在書寫中追求險峻的失衡體勢,創造出介于行書、草書之間的“一筆書”形態,也稱為“破體書”,俊美險變的書法元素與動態美的思想契機是對張芝“一筆書”的升華(見圖2)。米芾《書史》中評價:“此帖運筆如火箸畫灰,連屬無端,末如不經意,所謂‘一筆書,天下子敬第一帖也。”[4]《十二月帖》楷行草三體相間,以“一筆書”連綿筆勢書寫行書,形成斷連的字組,打破了行書不相連的慣有寫法,增強章法上的空間流動感,王獻之開創的“行書草化”書寫模式對后世書家影響深遠。

發展至唐代,張旭、懷素等書家為“一筆書”貫入狂放不羈的新風貌。張旭一改平正傳統的布白,融參差懸殊的章法,形成寫意狂放的“一筆書”狂草;懷素將其精神情感融入其中,開創了奔逸揮灑的“一筆書”狂草。唐代以“狂放”之態對“一筆書”進行洗禮,而宋代率意不泥古便是“一筆書”新的代名詞,至明清時期,“一筆書”呈現繁盛的景象,王鐸立書軸形式的狂草是對“一筆書”壯觀雄偉最好的詮釋。

2 米芾對“一筆書”的接受

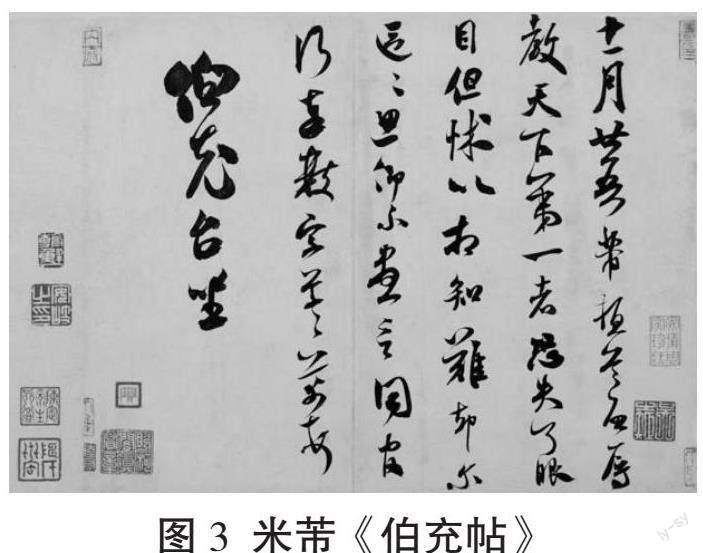

若唐代張旭、懷素二人是延續“一筆書”書寫模式的話,米芾則是對“一筆書”內涵的繼承。米芾認為最為高古的書法當屬魏晉時期,其崇尚魏晉書韻,反對張旭“變亂古法”的創新,尤其推崇二王書法,堅守二王法度,對王獻之書法更是贊譽不絕。米芾書寫時不拘泥于古法,將恣意典雅之感融入其中,線條輕盈飄逸,其書《伯充帖》更是與王獻之《十二月帖》相提并論,在其帖中能看到米芾對“一筆書”獨特的理解。

以米芾《伯充帖》為例,剖析其作品中“一筆書”的表現形式。于字法而言,米芾一是運用意臨的書寫方式,改變《十二月帖》中上字寬下字窄的書寫結體,縮小上下字大小變化,從而突出上下字連接的縱向之勢;二是“取勢”,在其論述中多次強調“須有體勢乃佳”,其書大多采用欹側之勢,如第二列“天”字平穩,“下”字左傾,緊接著“第”字變為右傾。又如第一列“廿五日”三字一氣呵成,左右傾斜的字勢變化映襯出米芾書寫的節奏,逸趣橫生。于章法而言,其“一筆書”章法以行草體勢雜糅作為表現形式。米芾將富有變化的書寫技巧融入自身創作中,將行書體勢和草書體勢無縫銜接,“芾”字較為嚴謹,以“一筆書”的質感書寫“頓首啟”,“辱”字回歸嚴謹,章法上更具對比明顯的層次性。于連帶而言,米芾的書法作品更注重書寫過程中的節奏變化和結字的提按頓挫。在其作品中,可見很多連帶在一起的字組,實連、意連二者并用。如最后一列“伯充”實連,第一列“啟”字與“辱”字意連,字的大小連接疏密輕重有致,突出的部分以連帶凸顯,帶來強烈的視覺沖擊,在空間上形成呼應關系(見圖3)。

米芾“一筆書”的形成雖較多取法王獻之,但其險峻欹側的結體取勢與沉著痛快的運筆所形成的主體創造風格不容忽視。米芾擅長學古,將“一筆書”連綿之態保留下來,在此基礎上大膽用鋒。其書法內涵是將創作者自身的性情與對自然的感悟相融,可以將米芾“一筆書”理解為是書家主體精神的創作

3 黃庭堅對“一筆書”的創新

黃庭堅以“韻”作為論書和書法藝術審美的評判標準,也是對魏晉書風的推崇。從黃庭堅的學術歷程來看,先學時人周越、蘇舜元、蘇舜欽,再向上學唐代書家張旭、懷素,而后上溯魏晉書家。博采眾家之長,在其傳統的行草書中,不難看出諸家之跡,黃庭堅書寫的小字草書滲透著濃厚的書卷氣韻,而他的大字行草書則充滿遒勁的金石氣韻,其中奧秘主要得益于大字行草書中融入了《瘞鶴銘》的結體。

黃庭堅對草書的革新體現在各個方面,將其總結為以下四點。

一為書論。黃庭堅的書論中多次提及書寫中“篆籀用筆”的重要性,觀其草書作品,不難發現其作品中融入了秦漢時期篆隸用筆中的圓轉與波折,不僅如此,還將蝌蚪文的擺動也融入其中,繼承并豐富了“篆籀用筆”的圓柔飽滿的線條,巧妙運用到草書中,形成獨特的草書風貌。

二為用筆。書寫時要做到手腕靈活,靈活的前提是要放松,手腕會自由轉動,毛筆就會“八面出鋒”,且各個方向的筆畫都會輕松有力書寫,如若握筆過度用力,手腕便會僵硬且不得自由使轉。用筆的心得,不僅僅來自黃庭堅刻苦練習的書寫經驗,還來自其對生活的觀察體悟。黃庭堅通過船劃槳拔棹的姿勢,領悟到開合大氣、跌宕綿密的筆觸,將其融入“一筆書”的創作中,其筆法又邁入了新的境界。感悟到用筆的重要性后,在平常臨習的《瘞鶴銘》中,汲取古拙渾厚的通篇氣象,而后得出想要學習草書,必須精于楷書的頓悟。將篆、隸、真、行融入草書中,融會貫通,又運用自己獨特的藝術審美觀念作為搭配,巧妙的布局令整個作品妙趣橫生,錯落有致。

三為書寫速度。草書是伴隨著書寫者書寫速度的加快而產生的,在急速書寫時減少多余的點畫,加強字與字之間的牽絲連帶關系。這種高效便捷的書寫方式符合世人的書寫需求,經過一代又一代的世人加以創新,演變成具有自身藝術特征的“一筆書”草書。唐中期以張旭、懷素為代表的大草更加注重書寫的速度,此種迅疾頓挫的線條如同隨風擺動的柳條,勁健瀟灑,宛如天成。而黃庭堅一改古人書寫的狀態,將書寫節奏放緩,創作時著重突出筆法和書寫空間。草書中的空間排布制約著書寫速度,觀其作品,內含別樣空間,筆意節奏值得深思。他的“一筆書”創新打破了唐代草書過度追求書寫速度的局限,在其精心思考布局下的草書,更顯悠哉精致。

四為融入禪宗思想。黃庭堅將“自然”與“禪”融入草書創作中,書寫的線條如流動的泉水,富有情感,通過作品的書寫表達出本我的精神世界,映襯出自我認同的世界觀,將藝術追求與自然規律相呼應。從自然中參悟,是書寫中的自然也是書寫態度的升華,摒棄煩瑣喧囂之事,一切隨自然而生,不被凡塵俗世所困,筆下書寫本真的自我與理解的禪意。黃山谷提出“字中有筆”,從內心體會筆在手中的感覺,如提按、頓挫、書寫的輕重緩急,不同的書寫會有不同的感覺。同時不將雜亂之事放在心頭,不在意世俗的眼光與評價,不計工拙,心手合一,也不在意筆與紙,只知書寫時盡情揮灑,使之渾然天成,呈現自由忘我精神,這才可以成為佳作。山谷參悟的“禪”意,加之即興的神韻與忘我的狀態,筆墨空間呈現出近乎神妙的關系。

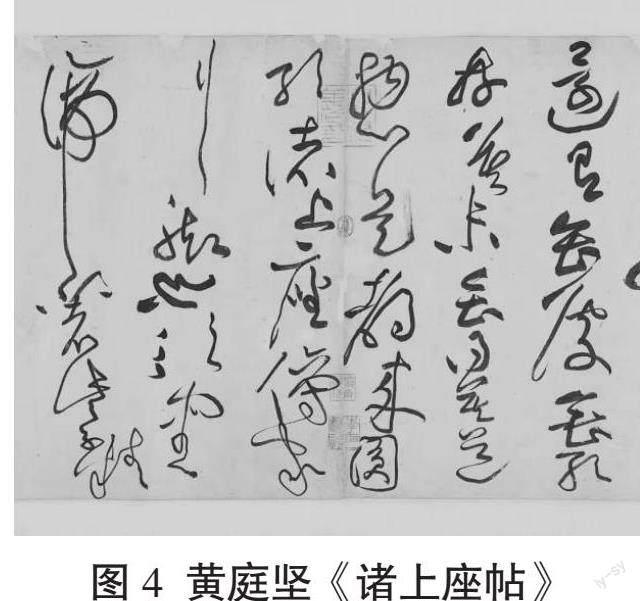

以《諸上座帖》為例,透析黃庭堅“一筆書”所蘊含的精髓,深入理解黃庭堅對“一筆書”的繼承與創新。從通篇章法上看,此作看似雜亂無章但猶如萬歲枯藤,行距相近,空間疏朗,體勢開張。在注重縱向連貫的同時,也不忘增添橫向空間的變化,給人帶來“為畫滿紙”的視覺沖擊感,打破了傳統審美中的縱向取勢(見圖4)。用筆主學二王,尤以《瘞鶴銘》為最,參學余家,此番融合,黃庭堅以松弛柔勁的筆法書寫“一筆書”。黃庭堅雄渾蒼茫的線條中蘊含著獨特的金石趣味,線條松緊有致,綿厚縱逸,豐富了空間結構的變化。點畫波動肆意,如單字內大幅度開張的撇捺,分散零落的四點底等,變化穿插莫測,將書法藝術中講究的開合、避讓、收放、虛實等元素淋漓盡致地展現出來。正是《諸上座帖》中長橫、撇、捺等點畫的左右穿插與恣意擺動,增強了橫向取勢,形成草書藝術中獨有的審美意趣。

黃庭堅“一筆書”的創新,是深入古法、以禪入書的頓悟,也是其人生態度的精神體現。作品所表達的情感與性情,不僅是黃山谷本身所追求的,也是其審美藝術的體現。

4 結語

縱觀“一筆書”由萌芽到成熟的發展脈絡,足見其自身特殊價值:其一,與草書本身而言,由字字獨立的書寫狀態變為不同體勢的字組,書寫點畫更為豐富多彩,結體盤桓生動,體勢精彩夸張;其二,于書家而言,點燃文人墨客揮毫潑墨的創作靈感,書家任情恣性地用重復連帶的線條勾勒出不同的字組,將其字組隨心排列,形成意想不到的章法布局。“一筆書”所表現的“自始至終,筆者朝楫,連綿相屬,氣脈不斷”的氣勢,恰恰構成一個完整的生命張力形式,斷斷續續的是外在的線,綿延不斷的是內在生命的流。“一筆書”追求精湛的技法功力與熾熱的書寫情感,其發展生機勃勃,生命之河源遠流長。

參考文獻:

[1] 華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,1979:305.

[2] 趙曉嬌.“一筆書”之源流[J].藝術·生活,2010(4):26-28.

[3] 劉云鵬.張芝創今草探究[J].西部文藝研究,2022(2):148-154.

[4] 歐云浩.“一筆書”的發展流變及在草書章法構成中的價值和意義[J].藝術品鑒,2018(27):52-53.

作者簡介:譚延禎(1965—),男,山東淄博人,本科,副教授,研究方向:書法理論與創作。

馬娜(1998—),女,山東濱州人,碩士在讀,研究方向:書法理論與創作。