化用、承認和擾沌:數字時代自我意識的形態

藍 江

(南京大學 哲學系, 江蘇 南京 210046)

他者,一個他者的幽靈,在數字空間中徘徊。

或許,我們每一個人在進入數字空間時會有這樣的感覺,在搜索引擎、購物界面、短視頻App、地圖導航中,似乎有一種力量,支配著我們的選擇。我購買商品之后,總是有一些熟悉且希望看的商品彈窗出現在屏幕上;我刷過一系列短視頻之后,后面接連出現的短視頻也大多符合我個人的興趣;在高德導航或百度導航到某個地點之后,可能會繼續推薦使用者大概會喜歡的餐廳和酒店。一切都看起來是那么自然而然。仿佛有一只看不見的手,將我們拽進了一個十分熟悉的世界。但是這個世界并不是直接通過我的實踐活動構造出來的,與我們自己筑造棲居的家園不同,這是通過數字界面背后的算法和大數據分析得出的數字繪像,它們能十分準確地判斷使用者的偏好和性格、職業習慣和愛好,甚至自己都無法直接描述的審美傾向,在數字算法的計算中,也能找到符合自己口味的感覺。我們在愜意享受這一切的同時,不由地想到,難道在屏幕的后方存在著一個比我自己還了解我的他者,我所希望看到的、聽到的、享受的一切,都在這個他者面前一覽無余。而我們所需要做的就是順勢去享受面前的這一切。這或許就是為什么我們準備看幾分鐘短視頻,結果往往會刷了一個多小時的原因吧。這既是我們自愿的沉溺,但卻并非我們自我意識的選擇。

如果熟悉福柯式的權力批判,當我們的生命不再面對監獄或精神病院式的暴力規訓時,我們是否仍然會成為權力的產品?這既是一個生命政治學的問題,也是一個當代主體哲學必須面對的問題。在大數據和智能算法在數字空間里制造了一個對我的習性十分熟悉的他者,而這個看不見的他者以我所欲望的方式,讓我變成巨大的權力機制的一部分時,我們仍然面對著福柯的規訓機制的難題,即我被一個無形的凝視著我的他者所監控。但除此之外,更重要的問題是,這種無形他者的出現,是否在一定程度上沖擊了自啟蒙以來的主體的自我意識,以及在這種自我意識之下的生命的意義?而自我意識如何去面對另一個自我意識的他者的存在?實際上,我們面對的他者并不止一個,至少,在黑格爾的《精神現象學》中,我們就面對著兩種不同的他者。此外,在數字空間中,隨著智能技術和大數據技術的發展,產生了一種新的他者形象。對這個新他者形象的理解,我們仍然需要回到黑格爾那里,找到理解新他者的門徑。

一、物的化用:作為第一他者的對象

在美國黑格爾研究學者羅伯特·皮平(Robert Pippin)看來,在整個德國古典觀念傳統中,黑格爾最特別之處并不在于他對自我意識的闡述,而是他將自我意識引入到一個社會維度之中,“黑格爾認為,這樣的嘗試和成就本質上是社會性的,必然涉及與他者的關系。關于現實化作用的最后一個問題開始引入了這樣一種依賴性,但是從一開始就很難理解為什么其他人需要參與到親密性和私密性中來,這看起來似乎只是自我與自身關系的特征”(1)羅伯特·皮平:《黑格爾論自我意識》,馬晨譯,北京:華夏出版社,2022年,第23頁。。寥寥數語,皮平十分清楚地概括了黑格爾與之前的觀念論,尤其與康德和費希特等人的區別所在。簡而言之,在費希特等人的自我意識哲學中,自我與自身關系的問題,是一個純粹的內在性問題,它屬于主體的內部,在自我意識設定的運動和變化中完成轉變,這種自我與其自身的關系,并不涉及外在世界中的存在。即便涉及外在客體,在一定程度上,客體也是被設定的存在物,在經過主體意識的運動后再返回自身,成為自我意識的內在內容。

顯然,黑格爾走了一條不同的道路,他敏銳地意識到,不可能在平整的自我意識的框架下來消化一切對象,而對象或客體并不是為自我而存在的存在物,在一定程度上,它總是無法完全被自我意識的設定所消化,即對象總是會呈現為一種他者存在,并挑戰著主體存在的自我意識。如果不引入無法被內在自我意識所消化的他者概念,主體的自我意識便無法完全擺脫定在的范疇,無法實現對自我的超越。因此,黑格爾指出:“與此同時,對意識而言,他者不僅為著意識而存在,而且在這個關聯之外也存在著,是一種自在存在。他者是真理的一個環節,也就是說,意識在其自身內認作是自在體或真相的東西,就是我們要尋找的那個尺度,這是意識自己建立起來的,用以衡量它的知識。”(2)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,北京:人民出版社,2013年,第54頁。在這段話中,黑格爾強調的他者實際上包含兩個不同的部分,一部分是“為著意識而存在”,即這部分的他者或對象,在一定程度上符合意識的設定,屬于意識謂詞規定中的一部分,從而可以很輕易地返回到自我意識之中,成為自我意識的自為存在。但是,黑格爾繼續指出,他者還存在著在自我與對象的關系設定之外的存在,黑格爾命名為“自在存在”。與“為著意識而存在”的區別在于,后者才是構成黑格爾“真理”或“實際性”的一部分,也就是說,我們的自我意識運動,并不像德國古典觀念論傳統認為的那樣,是一種平滑而順暢的運動過程。與之相反,黑格爾看到了一個無法完全被自我與對象的關系設定所消化的他者,而只有在面對這種無法消化的他者面前,我們才真正遭遇了所謂的“真理”。那么,其中隱含的意義在于,那種自我與對象的統一性關系并不是真理,或者說不是真理的全部,自我意識只有在真正遭遇它無法消化的他者時,才能完成對自我的揚棄和升華。在《精神現象學》的一個早期版本中,黑格爾似乎更直白地指出了無法消化的他者和自我意識走向真理過程的關聯:

但正如這個進程的序列一樣,我們也有必要將這個目標放進認知之中;這目標就存在于認知不再需要超越它自身之處,就存在于它找到了自己,且其概念符合于客體,客體符合于概念之處。所以,指向這個目標的進程也不會停頓下來,不會滿足于之前的任何停頓點。凡是局限在一種自然生命上面的東西就不能夠由它自己來超越它直接的定在;但它會被一個他者逼迫來做這種超越,而這樣被拖拽出來,這就是它的死亡。(3)G.W.F.Hegel, The Berlin Phenomenology, M.Petry, trans., Dordrecht: Riedel, 1981, p.55.

在這里,黑格爾不僅指出了他者相對于自我意識運動的真理性,即意識必須通過一個他者,才能實現自我意識的升華。更重要的是,這種他者的介入,或者說他者對自我意識的超越,并不是自我意識直接實現的,它不會滿足于“客體符合概念之處”,而是被“逼迫來做這種超越”,從而超越其是其所是的定在。這種與無法消化的他者的相遇,不再是遵守原先設定的意識的模式,而是必須在一個否定性的框架中,對自我意識進行反思,從而將對象重新納入一種新的運動中。也正是在與他者的遭遇中,黑格爾與其他的德國古典觀念論傳統拉開了距離。因為與他者的相遇,自我意識運動不能保持自我同一性和肯定性的運動,而是必須被否定所改變,這種被改變的運動痕跡讓那個在主體內部設定的主體與對象之間的統一體發生了分裂。所以黑格爾進一步指出:“統一體分裂了,因為它是一個絕對否定的統一體,或者說一個無限的統一體。統一體是一種持存狀態,正因如此,差別也只有在統一體之內才具有獨立性。形態的獨立性顯現為一個特定的事物,顯現為一種為他存在,因為它是分裂的東西。就此而言,對于分裂狀態的揚棄是借助于一個他者發生的。但是統一體本身仍然包含著一個他者,因為那個流體恰恰是那些獨立的形態的實體,而這個實體卻是無限的。”(4)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,第114頁。

事實上,問題并不在于自我意識是否在面對無法消化的他者時會走向分裂,即對原初意識的否定,而是如何從這種分裂和否定重新走向統一和肯定。而這種經過分裂和否定的過程,形成的對他者-對象的吸納,成為自我意識升華和揚棄的必經階段,也是自我意識在通向絕對真理必須面對的困境。在《精神現象學》的第四章,即“自我確定性的真理”中,黑格爾實際上通過兩種不同的他者來處理這個問題。一種是作為對象的他者,這種他者并不具有自我意識,盡管這種他者也試圖擺脫自我意識的控制,但是它并不構成對自我意識真正的挑戰。在這樣的他者設定中,黑格爾意識到,“在這個過程中,個體性恰恰揚棄了它與他者之間的對立,而個體性之所以是一個自為存在,恰恰是依賴于這個對立”(5)黑格爾,《精神現象學》,先剛譯,第115頁。。簡單來說,黑格爾認為與個體有差別的他者,并不是對自我的真正否定,因為自為存在的個體正好就是在自我與他者的概念差別基礎上出現的。在這個意義上,由于自我意識的運動,反而可以將這些有差別的對象納入個體性之中,這就是黑格爾所謂的“普遍的消解過程”。霍耐特的弟子拉合爾·耶齊(Rahel Jaeggi)使用了“化用”(Aneignung)(6)對于耶齊的Aneignung的譯法,筆者參考鄭作彧教授的譯法“化用”,對于“化用”一詞的詳細解釋,參見鄭作彧:《化用的生活形式,還是共鳴的世界關系?——批判理論第四代的共識與分歧》,《社會科學》2021年第3期。的概念,更恰當體現了黑格爾在面對作為他者的對象被主體的自我意識消解的過程。耶齊說:“反過來說,異化的取消并不意味著回到與自己和世界的不可分割的統一體,而是一種關系,一種化用的關系。……這種化用關系應該被理解為一種生產關系和一個開放的過程,在這個過程中,化用總是同時意味著:對給定事物的整合和改造。”(7)Rahel Jaeggi, Entfremdung: Zur Aktualit?t eines sozialphilosophischen Problems, Berlin: Suhrkamp, 2016, p.20.也就是說,盡管作為他者的對象總是在一定程度上抵抗著主體的化用和改造,但這個過程是開放的,在我們不斷地面對他者的過程中,作為差異的對象不斷地被化用到主體的自我意識范疇。總而言之,當主體意識面對一個無法消化的對象時,對象成為一個對象化的他者,在化用過程中回到了自我意識,并完成了運動。對于化用概念,可以從以下幾點做進一步的理解:

其一,意識與作為他者物的遭遇是外在的,例如主體遭遇了一個從未見過,也對之沒有任何知識的物,這個物是一個對象(Gegenst?nde),這個德文詞的原意是處在我對面的東西,我無法描述它,對之沒有任何認識。然而,意識只有在通過這種絕對矗立在主體對面的對象的化用,才能實現自己的圓滿。如果排斥這樣的對象,意味著意識永遠是有限的殘缺的意識。只有通過化用,將矗立在我們對面的對象納入自我意識之中,自我意識才能實現圓滿。

其二,對象的化用,實際上有兩種。一種是認識上的化用,如對從未見過的事物的命名,從而讓其在主體的認知結構中占有一定的位置,即賦予對象一定的定位。另一種是實踐上的化用,例如當主體看到一株大樹,通過自己的勞動(Arbeit),讓這棵大樹變成木材,進一步加工成家具。在這個意義上,曾經在與他者(大樹)遭遇中的對象,在實踐的化用下,變成了歸屬于主體的所有物(Eigentum)。在后一種意義上,物或對象的化用具有本體論的含義,即通過勞動的化用,主體實現了對對象的占有,從而讓化用之后的對象成為主體的一部分。家具不再是與自我意識格格不入的外在物,而是被化用為主體生活方式的一部分。

其三,問題并不在于對對象的完全化用和占有,而在于通過化用,主體的自我意識得到了圓滿,從而進一步讓主體的生命以及自我意識得到擴展和變化。在這個意義上,耶齊指出:“我們不要認為原初創造和生活形式之下的實踐的化用有著天壤之別。由于化用過程(我們是從褒義角度使用這個詞),生命形式不斷得到再造。即便化用不是無中生有,但它們總是在化用過程中被塑造和改造。”(8)Rahel Jaeggi, Kritik von Lebensformen, Berlin: Suhrkamp, 2014, p.131.換言之,在自我意識對對象的化用過程中,被改造的不僅僅是對象,也包括了自我意識本身。自我意識在化用過程中不斷脫離了原先設定的運動軌跡,在與不同的作為他者的對象遭遇的過程中,實現了生命的變形和轉變。

不過,在物的化用過程中,自我意識事實上并沒有遭到挑戰,依照黑格爾的說法,真正的挑戰并不在于物的對象,而是在于面對另一個具有自我意識的他者。他指出:“一個自我意識為著另一個自我意識存在著。只有到了這個地步,自我意識才真正成其為自我意識,也只有在這個過程中,自我意識才通過一個他者獲得自身統一。”(9)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,第117頁。這就是皮平所說的黑格爾在自我意識哲學中引入了社會性的原因,真正的他者不是物質性和無機性的他者,而是有生命的他者,與另一個作為自我意識的存在者的相遇。

二、主奴關系:第二他者的承認

顯然,當我們遭遇第二類他者,即與我們同樣擁有自我意識的他者時,我們不能采用化用的態度。因為化用在總體上意味著需要按照主體的自我意識來改變對方,這意味著自我意識在遭遇到另一個自我意識時,一開始不可能是和平的,黑格爾的用詞是“生死較量”(Kampf auf Leben und Tod),其原話是:

既是對方的行動,也是自己的行動。如果把這看作是對方的行動,那么這意味著,雙方都企圖致對方于死地。但這里面又包含著另一種行動,亦即自己的行動。至于前一個行動,則有搭上自己的性命的危險。雙方都是自我意識,相互之間有一個特定的關系,即它們通過生死較量來考驗自己和對方。它們必須進行這個較量,因為雙方都必須把各自的自身確定性(即確信自己是一個自為存在)在對方那里和自己這里提升為一個真理。(10)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,第120頁。

兩個自我意識之間的“生死較量”,要么意味著一方的死亡,只剩下一個自我意識,直到這個自我意識遭遇第三個自我意識時為止;要么一方屈服,并且由于這種屈服,使兩個自我意識的地位發生變化,形成了不平等的主奴關系,即一方是主人,另一方是奴隸。黑格爾指出:“它們是作為兩個相互對立的意識形態存在著。一個是獨立的意識,以自為存在為本質,另一個是不獨立的意識,以生命或為他存在為本質。前者是主人,后者是奴隸。”(11)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,第122頁。這樣,黑格爾并沒有像之前的觀念論那樣,將主體的自我意識看成一種類型,而是將其分成了兩類,即在生死較量中,孱弱的一方成為奴隸,而支配的一方成為主人,主人和奴隸各自擁有完全不同的自我意識。

首先來看奴隸。在暫不考慮主人情況下,奴隸的自我意識基本上與單純主體的自我意識無異,因為奴隸主體面對的就是真正對象,對他者-對象的否定和化用,并返回到奴隸的自我意識,形成了整個循環,所以,黑格爾明確指出:“奴隸是一般意義上的自我意識,他同樣也是以否定的方式相關聯,將物揚棄。但物同時也是獨立于奴隸的,所以奴隸在他的否定活動中不可能一勞永逸地將物消滅掉,換言之,他僅僅對物進行加工改造。”(12)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,第122-123頁。也就是說,在主人不在場的情況下,奴隸完成的一般性的自我意識運動,對對象-物的否定和改造,本身也是整個自我意識運動的完整循環。

但是,與一般的自我意識主體不同的是,這里多出了一個主人。主人的地位凌駕在奴隸之上,主人并不直接與對象物發生關系,他無法通過對物的否定和化用來實現自我意識的升華,所以主人的自我意識運動是另外一種運動。為了分析主人的自我意識運動,黑格爾顯然把主人的自為存在的意識過程分成兩個密切相關的部分。(1)首先是與物的關系,這個部分顯然是通過奴隸的自我意識運動來完成的,奴隸對對象物的化用,是主人自我意識完成的前提;(2)其次,由于主人無法與物建立直接的聯系,所以主人必須通過一個自我意識的他者,來實現與物的聯系,這個他者就是奴隸。奴隸對物的化用,形成了勞動產品,如奴隸通過自己的勞動生產出來的家具,并沒有留在奴隸手里,而是向上交給了主人,讓主人在對化用之物的享受中,實現了其自我意識的圓滿。黑格爾說:“主人與物之間的關聯轉變為一個直接的關聯,轉變為對物的純粹否定,換言之,這個直接的關聯是一種享受。主人做到了欲望沒有做到的事情,即以享受為目的,在享受中得到滿足。”(13)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,第123頁。但是,主人對化用之物的享受,還存在一個根本問題,由于作為他者的對象物并不是來自于主人主體的否定運動,而是來自于奴隸,主人并不能自然地獲得對物的享受,其中必須通過奴隸主體的中介。也就是說,倘若沒有奴隸的存在,主人便無法直接享受物質產品。于是,為了能始終可以享受對象物,主人還需要另一個過程,這個過程就是承認。

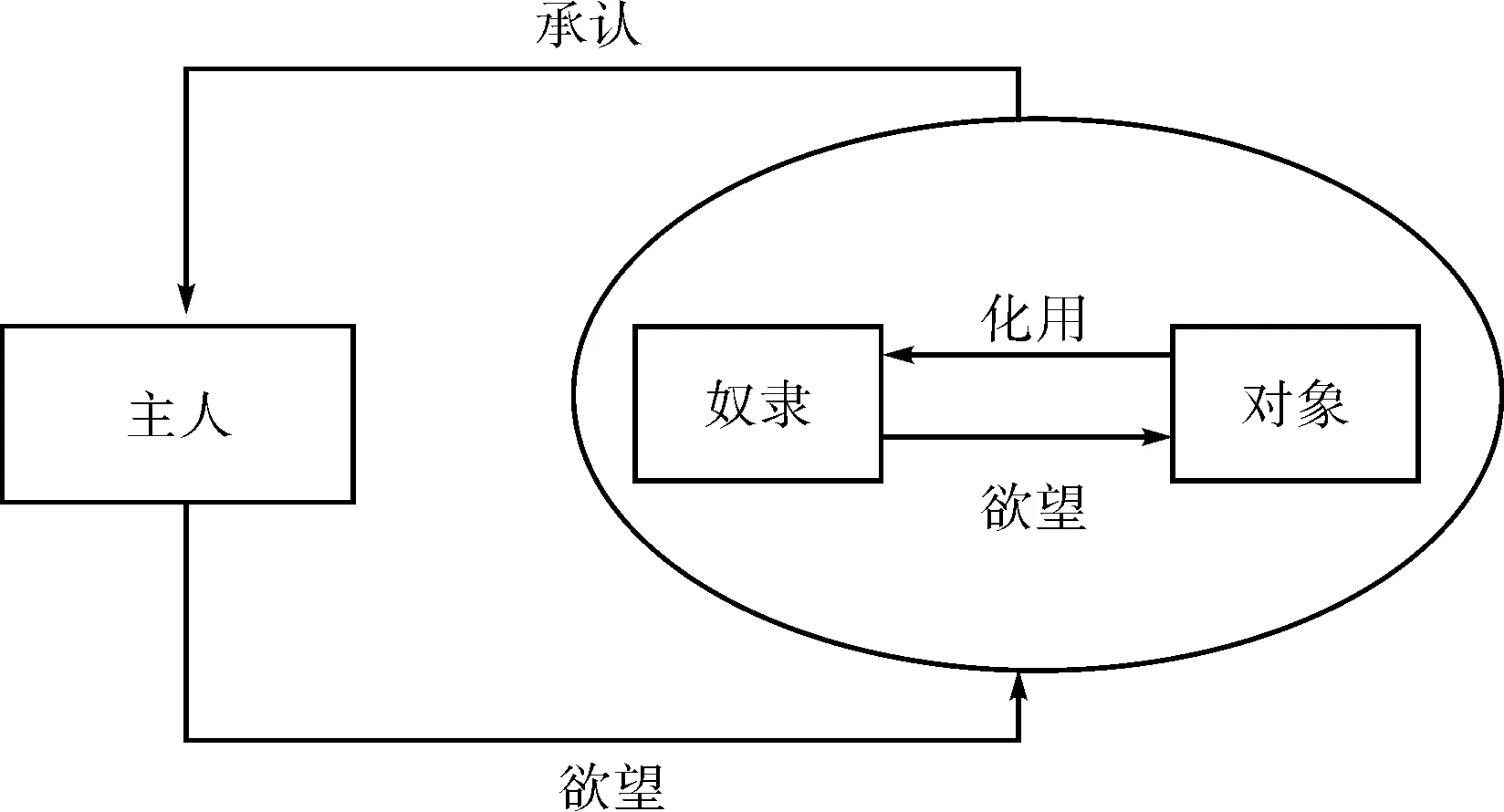

奴隸為什么要將他自我意識之下的化用之物交給主人呢?僅僅是出于對主人暴力的恐懼嗎?顯然,黑格爾并不希望將主人和奴隸的關系建立在暴力基礎上,因為基于暴力的主人和奴隸之間的關系并不穩定。因此,在主人和奴隸關系上,若讓其關系獲得相對穩定性,即主人可以源源不斷地從奴隸身上獲得化用之物,就需要另一個過程:承認(Anerkennung)。在奴隸的勞動過程中,不僅要實現對物的化用,他還需要進一步將自己設定為一個“無關本質的東西”,黑格爾指出:“在這里,‘承認’這一環節已經昭然若揭,也就是說,另一個意識即奴隸作為一個自為存在將自己揚棄,因此他對自己所做的事情正是主人對他所做事情。同樣,在另一個環節那里,奴隸的行動就是主人自己的行動,因為奴隸所做的事情真正來說是主人的一個行動。”(14)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,第123頁。簡言之,奴隸雖然可以自主行為,但他的行為不是他自己的行為,而是通過“承認”,他承認自己的行為是主人的行為,他承認自己不是獨立自我意識的主體,而是主人自我意識的代理人(agent)。具體的結構可以用圖1來表示:

圖1 主奴關系與第二他者

我們必須明白,奴隸將自己作為主人自我意識的代理人,是一個自我意識與另一個自我意識,即作為他者的自我意識相遇的結果。在“生死較量”中,作為他者的自我意識放棄了自己的獨立地位,從而將自己的自我意識交給主人的自我意識,這個過程就是承認。承認僅僅代表著奴隸對主人的承認,而不是主人對奴隸的承認。承認是單向度的,而不是雙向的互相承認。因為,在黑格爾這里,承認意味著對主體自我意識的揚棄,從而將自己的行為變為另一個自我意識的代理,換言之,承認意味著自我意識的他者化,即當奴隸承認主人的時候,必然意味著其自我意識淪為主人的他者,而主人不是通過一個完整圓滿的自我意識,而是通過奴隸的承認,將奴隸的自我意識他者化,實現了主人自我意識的運動和圓滿。他者化意味著奴隸的自我意識在承認過程中喪失了本質,只能充當主人自我意識的代理人。也正是在這個意義上,黑格爾才明確指出:“一個無關本質的意識成為主人的對象,并構成了主人的自身確定性的真理。”(15)黑格爾:《精神現象學》,先剛譯,第123頁。也即是說,第二他者就是喪失了本質的自我意識,他并非直接來自于與陌生事物的遭遇,而是來自于兩個自我意識相遇的“生死較量”,在較量之后,一方放棄了自己自我意識的本質,承認了主人的主體地位,從而將自身他者化,成為主人自我意識的圓滿的代理人。

黑格爾的主奴辯證法在歷史上有兩個非常著名的變型。一個是以科耶夫為代表的主奴辯證法,另一個是以霍耐特為代表的承認理論。

20世紀30年代,亞歷山大·科耶夫(Alexandre Kojève)在巴黎高師開設了黑格爾講座課程,實際上課程的主體部分就是黑格爾的主奴辯證法。不過,科耶夫在解讀黑格爾《精神現象學》的“自身確定性的真理”部分時,認可了主人和奴隸間的承認只是奴隸單向度的承認。科耶夫說:“這種承認是單邊,因為他卻不承認奴隸的人性的實在性和尊嚴。”(16)亞歷山大·科耶夫:《黑格爾導讀》,姜志輝譯,南京:譯林出版社,2021年,第19頁。在這個意義上,科耶夫的確看到了奴隸在承認關系中被他者化,但是科耶夫的他者化的奴隸獲得了比《精神現象學》中更廣泛的含義。科耶夫說:“主人為得到承認進行斗爭和冒生命危險,但是,他僅僅得到了一種對他來說沒有價值的承認。因為他只能是通過他認為有資格承認他的那個人的承認,才可得到滿足。所以,主人的態度是一條存在的絕路。一方面,主人之所以是主人,僅僅在于他的欲望不針對一個物體,而是針對另一個欲望,因而有一種被承認的欲望。另一方面,在成為主人后,作為主人,他必須得到承認;只有當他把另一個人當作奴隸,他才能被承認是主人。”(17)亞歷山大·科耶夫:《黑格爾導讀》,姜志輝譯,第19頁。不難看出,科耶夫已經顛倒了主人和奴隸的關系。在黑格爾的版本中,奴隸的承認是對自己的本質的否定,讓自己成為主人的代理人。而在科耶夫的解讀中,承認成了主人的焦慮,即如果主人得不到一個他者(奴隸)的承認,他就無法作為主人得到自我意識的圓滿。在黑格爾那里,奴隸依附于主人,而在科耶夫的版本中,不是主人支配著奴隸,而是充滿焦慮的主人依附于奴隸的承認。沒有承認,主人的存在也會灰飛煙滅。

更重要的是,科耶夫將主人面對奴隸承認的焦慮,轉化為了當代人的普遍意識,即我們在社會中的生存,處于對他者承認的焦慮之中,科耶夫說:“人希望得到他人的承認,純粹的欲望成為承認的欲望。這種承認是一種行動,而不僅僅是一種承認。”(18)亞歷山大·科耶夫:《黑格爾導讀》,姜志輝譯,第21頁。換言之,科耶夫顯然將主奴辯證法存在主義化了。在科耶夫這里,代表存在意識的不是奴隸的他者化,而是主人面對承認的焦慮,主人實際上并不像《精神現象學》中擔心與對象物的關系,而是關心一個無名他者的承認,而他者的承認,在科耶夫看來,已經成為人在世界上存在的第一個命題,即“人必須活著,但必須是(或成為)人”。與馬克思不同,馬克思認為人存在的第一個事實是吃喝拉撒等生命活動,而科耶夫通過主奴辯證法,認為人類存在,人成為是其所是的人,必須得到他者的承認。這里的承認已經不是奴隸對主人承認,而是人在面對匿名他者時尋求的普遍承認,只有在他者的承認之下,人才能在這個大地上立足。也就是說,在市民社會中,人的存在的標志是被承認,所以科耶夫指出:“人不同于動物,因為人是公民,人只能通過組織在國家中的民族,作為人實現。從根本上說,中介是在社會中和通過社會的活動,這是真正的承認,人承認他者(autre)是人,并被他者承認是人。正是在他者中和通過他者,人才得到滿足。”(19)亞歷山大·科耶夫:《黑格爾導讀》,姜志輝譯,第57頁。譯文根據法文原文有所改動。科耶夫在這里的承認,已經不是在主人和奴隸之間的承認,而是一個人面對普遍化他者的承認,人之所以為人的前提就是他者的承認,而人的發展和圓滿,也只有通過非具體化的抽象的普通他者的承認才可能實現。

科耶夫的主奴辯證法和普遍他者的承認,同時也激發了另一位思想家阿克塞爾·霍耐特(Axel Honneth)對承認問題的思考。不過,霍耐特已經徹底拋棄了主人和奴隸的用法,認為這種主奴關系,并不符合當代政治哲學的主流看法。與不平等的主奴關系相反,霍耐特試圖建立相互平等的主體之間的承認關系,所以在《我們中的我:承認理論研究》(DasIchimWir:StudienZurAnerkennungstheorie)中,直接用第一主體和第二主體取代了主人和奴隸。霍耐特說:“第一主體與作為在它面前對其自身實施否定的存在者的第二主體相遇了。無論如何, 這種說法都可以解釋,為什么被觀察的主體的本體論需求只能在與他者的相遇中得到滿足:如果第二主體只是因為他意識到了第一主體,才開展了一種自我否定,即一種去中心化的行為,那么第一主體因此遭遇的就是只能在第一主體在場的情況下才能改變自身狀態的、實在中的某種要素。”(20)阿克塞爾·霍耐特:《我們中的我:承認理論研究》,張曦、孫逸凡譯,南京:譯林出版社,2021年,第15頁。當霍耐特棄用了主奴關系,而是用第一主體和第二主體這樣的用詞來表述承認理論時,意味著承認理論發生了一個巨大的轉變。即從黑格爾的奴隸對主人的單向度的承認,變成主體間的互相承認。我們剛剛看到,科耶夫的承認仍然是單向度的,即他者對主體的承認,但科耶夫的他者是無名的普遍他者,主體無法承認這個普遍他者,只能等待普遍他者的承認,才能在所謂的市民社會中存在。霍耐特在此似乎再次推進了一步,即他的承認是無差別的主體間性的相互承認,主人和奴隸的等級關系不復存在,那么奴隸的承認不再是他者化,而是一種彼此之間的身份相互承認,即互相承認對方都是市民社會中的公民,可以在市民社會的公共空間中平等地協商和對話。

顯然,霍耐特的承認概念,已經與黑格爾的相去甚遠。黑格爾的奴隸的承認是本體論的,即奴隸在承認之中喪失了自身的本質,變成了純粹生物學上的生命,與后來阿甘本所謂的“赤裸生命”(bare life)相一致。主人和奴隸正是在有資格的生命(bios)和赤裸生命的不平等關系中實現了現代社會的結構。處于腓特烈三世統治的普魯士王國的黑格爾,可以思考主人和奴隸之間的不平等,但是霍耐特卻忽略了真實政治中的不平等,他將當代新自由主義政治哲學的意識形態帶入主奴辯證法的承認關系之中,他根本沒有思考過在不平等的主體之間的承認的本體論結構。相反,霍耐特的承認只是在現代抽象平等主體之間的身份承認,也就是說,將每一個主體都規訓為一個規范性的可以對話的主體,這樣的主體就是彼此相互承認的主體。于是,霍耐特將黑格爾的主奴關系的承認變成了一種庸俗化的新自由主義政治哲學的版本,無法理解承認并非在和諧共存的平等主體的對話,而是在不平等的主奴主體的“生死較量”中獲得的。

霍耐特的承認概念的另一個錯誤在于,黑格爾承認概念的前提是對物的化用,即存在一個地位卑微的奴隸直接面對作為他者的對象物的世界。然而,一旦將各個主體平等化,成為抽象的彼此承認身份的主體間性,那么最直接的問題是,當大家都是主人式的主體,應該由誰去直接面對物?西方世界的公民社會存在著主人式主體的相互承認,但不可否定的是,他們將直接面對物的環節轉移到了第三世界,也就是說,繁榮的西方世界的彼此承認的公民主體的前提是以廣闊的第三世界的奴隸化(他者化)為前提的,沒有廣大亞非拉世界對第一世界的承認,便不可能有西方世界的相互承認的公民社會。

三、擾沌:第三他者的興起

當我們在使用蘋果手機時,手機的智能助手Siri可以幫助我們解決現實的問題,如幫我們在一個城市里找到合適的酒店和餐館。當與Siri對話的時候,人們是否想過,這個正在對話的Siri就是一個作為他者的物,還是另一個自我意識?在未來的智能駕駛中,支配汽車的主體已經從人類駕駛員逐漸轉向了輔助駕駛的智能,當然,這個智能也可以通過語音與車里的人對話,服從主人的要求。例如,當主人說“我想去一個能放松心情的地方”,智能駕駛的助手并沒有主人這里得到特定的導航地點,但這并不影響它經過數據搜索,給主人提供一個備選方案,因為這臺智能駕駛的汽車已經將主人曾經去過的娛樂或放松心情的地方留存為數據。當然,智能駕駛的備選方案絕不是簡單地在主人曾經去過的地方里選擇幾個,而是通過主人經常去娛樂的地方,做一個對主人愛好和傾向的精準數字圖繪,然后在地圖上搜索出類似的地點,經過分析篩選,提供兩三個選擇給主人,讓主人做出最后的決定。主人看到智能屏幕上給出的決定,感覺很滿意,然后在幾個選項中隨機選擇一個作為目標地點。問題在于,這一切看起來都是主人自己的自我意識來決定的,但是在主人的自我意識決定的背后,卻是智能駕駛汽車通過5G通信網絡實現的萬物互聯,進行反復的數據分析和篩查做出來的,而且最重要的是,智能助手已經對主人的秉性和愛好做出了數字圖繪,助手已經比它的主人更了解主人自己,從而把握住了主人的喜好,讓主人的自我意識仿佛體現出他自己的自由意志一樣。

這就是數字時代的自我意識的新問題:無論在淘寶還是在抖音,以及在智能助手和無人駕駛等領域出現的一個新的狀況,在主人的自我意識認為支配著一切的時候,實際上在智能助手那一聲“主人!我能為你做什么?”背后,已經被智能算法和數據分析計算了一切,我們選擇了智能助手為我們選擇的方案,而且仿佛一切是在我們自己的自我意識支配下進行的。正如約翰·切尼-利波爾德指出的:“當我們登錄網站,進入谷歌搜索,或者來到廣泛意義上的互聯網時,我們會碰到一個也許一眼就能辨識出來的世界。然而,這個世界的深度機器復雜程度卻是捉摸不定的,我們可能無法真正理解它。我們一直遭受算法闡釋的影響,卻很少知道究竟是怎么回事。我們每天都得應對一系列無休止的嘗試(對我們、社會,以及對社會中那些‘疑似’我們的人所做的闡釋)產生幽靈般的影響。”(21)約翰·切尼-利波爾德:《數據失控:算法時代的個體問題》,張昌宏譯,北京:電子工業出版社,2019年,第235頁。數字時代最大的悖謬就是:主體的自我意識恰恰是通過無所不在的幽靈體現出來的。

于是,我們的自我意識遭遇了第三種他者,這種他者既不是可以化用的對象,也不是通過承認而他者化的另一個自我意識,而是一種在數字時代之前從未出現過的他者,我們可以稱之為第三他者。相對于黑格爾時代的主奴辯證法,我們很難將這個第三他者歸為主人或者奴隸,第三他者也不是基于承認的自我意識關系。因此,盡管黑格爾的主奴辯證法對于今天來用他者概念思考數字時代的自我意識仍然具有十分重要的價值,但真正的問題并不在于數字世界出現了一個未曾出現的第三他者,而是當我們的自我意識與這個第三他者相遇時,我們是否能具有類似于對象物和另一個自我意識時的經驗。簡言之,自我意識是否在存在論上可以面對第三他者?

在黑格爾那里,自我意識的運動和圓滿必須通過對象物來實現,通過對作為他者的對象的否定和化用,從而讓自我意識完成升華,逐漸擺脫定在和有限性。但是,在主奴辯證法中,主人的自我意識并不及物,他并不是直接通過與物的接觸和化用來完成自我意識的圓滿的,真正接觸到物的是奴隸,奴隸對物進行了化用,并承認主人的地位,從而將化用之后的物交給了主人,讓主人得到了自我意識的圓滿。同樣,在這個過程中,由于奴隸對主人地位的承認,他自己的地位遭到他者化,從而降低為主人的“代理人”。因此,當代以對話倫理和協商政治為基礎的承認理論的錯誤在于,他們的承認也是一種不及物的承認,由于沒有物的否定和化用,主體不可能在相互協商和承認的基礎上完成自我意識的圓滿。那么只能說明,霍耐特的承認理論只是一種主人們的承認理論,只是主人相互承認為主人的身份,但是奴隸對他們的承認,在新自由主義政治哲學中被抹殺了。一旦在現實世界中,主人的西方世界與那些偷渡的無證工人、移民工人和第三世界的世界工廠斷裂開來,主人的相互承認的世界也會隨之崩塌。

顯然,對于自我意識與第三他者的關系,不能沿用新自由主義的政治哲學不及物的承認態度,我們只能重新回到自我意識與對象物的關系之中,才能找到思考第三他者的路徑。無論是手機里的Siri,還是天貓精靈,他們都會稱呼自己的使用者為“主人”,但這種呼喚,仿佛在復制《精神現象學》中的辯證法,我們聽到了機器的“主人”的呼聲,以及我們對它們下命令時的“好的!”,這是一種承認,但不是主人和奴隸之間的承認。在數字時代,主奴辯證法只剩下了語言交流的軀殼,在那聲迷惑色彩的“主人!”背后,隱藏的是巨大的智能算法的迷宮,Siri、天貓精靈、掃地機器人,不過是那個巨大幽靈的一個表現樣式而已,通過這聲“主人!”,不是我們被奉為養尊處優的主人,而是我們變成了巨大算法操縱的傀儡。事實上,在數字世界里,操縱著手機和電腦屏幕的我們仍然是不及物的,我們點的外賣,并不是手機或電腦生產出來的,外賣的生產仍然屬于某個具體的賣家,而那個賣家已經仆從于無所不在的算法平臺,按照平臺給他們提供的訂單生產,并獲得與之對應的利潤。當然,平臺不是免費服務的,依照訂貨量的多少,平臺也在其中抽取提成。關鍵在于,平臺什么都不生產,平臺也不及物,但是它把之前需要勞動的奴隸(具體的生產廠家)和供奉主人(消費者)共同納入一個巨大的算法控制的平臺之中,主人和奴隸同時成了第三他者的傀儡。這也意味著,我們不能簡單地從化用和承認的主奴關系的模型來思考第三他者。

一旦我們放棄了從單純的化用和承認關系來思考數字時代的第三他者,就意味著我們需要重新思考那個看不見的幽靈的本質,以及它對我們自我意識形成的意義。珍妮·本內特(Jane Bennett)提出,在德國古典哲學中那種面對物的做法是將物看成無生命的無機物,從而忽視了物本身的活力。2010年,她在《有活力的物:物的政治生態學》(VibrantMatter:APoliticalEcologyofThings)中提出了無機物和有機物一樣,同樣具有生命力,在一定程度上,它們共同抵抗著人類對物質世界的化用,即是說,物的存在,包括在數字世界中的所有的物,都是“有活力的物”,它并非消極等待著人們處置的客體,而是以某種方式構成自身的網絡。本內特說:“有活力的、有生命力的、有能量的、活潑的、顫動的、振動的、飄忽不定的和發光的物,將會給人們帶來更生態的和更有物質可持續性的生產和消費模式。”(22)Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Dukham: The Duke University Press, 2010, p.112.盡管本內特試圖將生命力的概念賦予所有物,包括賦予構成我們數字世界的所有基站、傳輸器、傳感器、服務器,甚至里面流動的電流以生命力,但是,這是一種“天真的實在論”(23)Steve Hinchliffe, “Review of Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, by Jane Bennett,” Dialogues in Human Geography,vol.3,no.1,2011,pp.396-399.。在這個過程中,由于所有的物具有了活力,意味著整個物的網絡變成了一種玄學,一下子從啟蒙之后的理性和自我意識的哲學,重新墮入到前現代的神秘主義之中。

而面對第三他者的另一種思路是由德國社會學家哈特穆特·羅薩(Hartmut Rosa)給出的,他稱之為“共鳴”(Resonance)。為什么是共鳴?羅薩認為,在主體的自我意識對外在世界的化用和承認過程中,無論是物還是奴隸,都存在著逃離主人自我意識控制的部分,而這個部分將世界裂解成掌控(verfügen)的世界,和“不受掌控”(Unverfügbarkeit),羅薩指出:“每一個使用平板或電腦在工作的人知道,平板或電腦老是會搞出一些我們無法理解的事,一些毫無邏輯、沒有道理的事,它們跟我們作對,而我們幾乎束手無策,只能眼睜睜看著它們作怪。”(24)哈特穆特·羅薩:《不受掌控》,鄭作彧、馬欣譯,上海:上海人民出版社,2022年,第76頁。當然,當主體認為這些平板或電腦“毫無邏輯、沒有道理”時,并不意味著它們真的毫無邏輯,只是它們的邏輯在主體意識的掌控之外,無法被自我意識所把握,也即是說,“我們在這些時候會覺得機器的‘行動’純然是非回應性的,即便它的界面明明被設計成跟我對話、在配合我們行為。電腦激起了共鳴,但它只是在按照算法運作而已。它雖然和我的所作所為有因果關聯,但并沒有在‘配合’我,我和它只是機械性的因果關系而已,這種機械性的因果關系都是偶然的、不穩定的。”(25)哈特穆特·羅薩:《不受掌控》,鄭作彧、馬欣譯,第76頁。顯然,羅薩已經意識到存在一個不受掌控的他者,在這個第三他者控制的語言和邏輯下,它并不完全向主體展開,也就是說,主體的自我意識并沒有真正實現同第三他者的幽靈的完全交流,第三他者的算法和數據,也并不會完全向主體的自我意識敞開,我們在屏幕前接受的只是它賦予我們的結果而已。但是,當羅薩將我們在進入到數字世界的范圍分為可掌控的世界和不受掌控的世界,不受掌控第三他者,而只是求得與第三他者的共鳴,實際上是一種非常弱化的態度,即主體的自我意識在面對第三他者時,并不具有真正的自我意識,而是將自己變成代理人,完成著幽靈般第三他者的算法控制的行為。

如何面對這個介于自我意識和非自我意識之間的第三他者呢?主體如何在數字時代保留自己的自我意識,我們是否還能像《精神現象學》中的化用和承認一樣,完成自我意識的升華和圓滿?對于這樣的問題的回答,在目前,不可能有很好的答案。本內特的“有活力的物”和羅薩的與“不受掌控的物”的共鳴,在一定程度上將主體降低到與物平齊的界面上,從而喪失了自我意識的自主運動,讓主體淪為算法的傀儡。

在面對幽靈般的第三他者時,我們后續可以借用生物學上的擾沌(Panarchy)理論,作為思考主體的自我意識與數據和算法構成的第三他者之間的關系。1860年,比利時生物學家保羅·埃米爾第一次提出了擾沌概念,不過真正讓擾沌概念獲得巨大影響力的是霍林(C.S.Holling)。2002年出版的《擾沌:理解人類與自然體系的轉型》(Panarchy:UnderstandingTransformationsinSystemsofHumansandNature)將擾沌作為未來人類和自然交往的基本范式,按照霍林的說法:“擾沌借鑒了希臘的潘神(Pan)的形象——普遍的自然之神。這位‘有蹄、有角、有毛、有角的神’代表了大自然無所不在的精神力量。除了創造性的作用之外,潘神還可以有一個破壞性的、創造性的角色,這反映在潘神這個詞上,它來自于他矛盾的個性的一個方面。擾沌的屬性被描述為與四階段適應性循環的屬性產生共鳴:作為宇宙自然的創造和動力,四種元素——土、水、空氣和火——的控制者和安排者。因此,擾沌代表了在這種對變化理論的追求中出現的綜合體的固有特征。有兩個特點使這種泛結構的表述與傳統的等級表述不同。……適應性循環十分重要,尤其是第一階段作為多樣性的引擎和每個層次內新實驗的發生器。因此,泛結構的層次可以被畫成一套嵌套的適應性循環。”(26)C.S.Holling, Panarchy: Understanding Transformations in Systems of Humans and Nature, Washington DC: Island Press, 2002, p.74.有趣的是,在劉慈欣的代表性科幻小說《三體》中,也使用了霍林提出的擾沌概念,尤其在設定的三體游戲中,三體星設定的三個恒星的運行狀態,就是典型的擾沌模型,幾種不同的因素同時互相制約著三體星球上的主體自我意識的形成。

不過,擾沌更多的是一個比喻,而不是一個有著明晰定義的概念,毋寧說,它是自我意識的主體在面對不確定的第三他者的隱喻。由此,我們無法像黑格爾和科耶夫等人用簡單的主人和奴隸的二元論承認模型來建構擾沌下的自我意識狀態。換言之,相對于擾沌,主奴辯證法下的相互承認和化用的模型太過簡單了,第三他者既不是主人,也不是奴隸,而是一種由多種因素制約的擾沌態。只是在內在的自我意識看來,擾沌成了具有巨大影響力的第三他者。當羅薩使用“不受掌控”的世界的概念時,意味著自我意識的淪落,人類無法在自我意識的運動中找到自我圓滿的道路。擾沌概念試圖扭轉這種趨向,畢竟我們需要主體通過參與數字界面的行為,在其中鐫刻下自我意識的痕跡。在根本上,擾沌不是由外在于主體自我意識的物質構成的網絡,它更不是與主體無關的實體,在一定程度上,它是由諸多參與到數字網絡中的主體行為構成的。比如說,我們每一個人進行谷歌或百度搜索時,查看微信微友圈或刷看Facebook時,抑或我們看抖音和B站視頻時,這些帶有自我意識的數字痕跡,也留存在數字空間中,盡管我們不能像對物的化用一樣,通過對物本身的本質的否定,達成對物的占有(數字空間永遠不可能被個體的自我意識所占有),但是,參與數字空間的行為,自我意識的痕跡被永遠以數據的方式留存在數字空間中,我們可以從這些痕跡中窺探出自我意識的痕跡。而擾沌的形成,恰恰意味著每一個主體,每一個自我意識,在行為中不斷改造著擾沌。擾沌沒有本質,它不斷在人們的自我意識參與中重新塑造自己。在這里,不是哪一個主體或者主人塑造了擾沌,而是人們共同自我意識擾沌,在這個擾沌空間中,它更像是斯賓諾莎式的內在性實體,將所有的生命都囊括在一個共同的空間之中,這里有主體的自我意識,也有物與物的關聯,正如托馬斯·蘭克(Thomas Lemke)指出的:“擾沌概念,推進了一個能夠整合社會、經濟和生物圈的一般系統理論。與以自上而下的結構、僵化的控制形式以及社會和生態系統內部或之間的等級制權威為特征的等級組織不同,擾沌喚起了靈活的共治循環、不同層次之間的移動互聯以及復雜系統的進化能力。”(27)Thomas Lemke, The Government of Things:Foucault and the New Materialisms, New York:New York University Press, 2021, p.187.或許,擾沌仍然是一個不太確定的概念,不過在當下的數字時代,為了保存主體自我意識的尊嚴,不至于讓自我意識墮入到不受掌控的不確定性之中,我們需要這個帶有烏托邦色彩的概念。擾沌概念,或許正是這個帶有浪漫色彩的概念,成為自我意識面對第三他者崛起的希望所在。