武漢抗戰(zhàn)時(shí)期“政治部第三廳”組建中國(guó)共兩黨的政治博弈

馬建強(qiáng) 公 坤

(湖北大學(xué) 歷史文化學(xué)院,湖北 武漢 430062)

國(guó)民政府軍事委員會(huì)政治部誕生于武漢抗戰(zhàn)之初,是國(guó)民政府主管軍隊(duì)政治動(dòng)員和宣傳工作的最高機(jī)構(gòu),其第三廳是專門的軍事宣傳機(jī)關(guān)。第三廳的建立立足于反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)的國(guó)際環(huán)境,以第二次國(guó)共合作為基點(diǎn),既體現(xiàn)了各界文化精英及廣大人民群眾對(duì)日作戰(zhàn)的決心與訴求,又見證著國(guó)共雙方在政治上、組織上的合作與斗爭(zhēng)。從一定意義上講,第三廳在武漢期間的人事組織情況是國(guó)共合作與斗爭(zhēng)的具體化表征,蘊(yùn)含著兩黨在長(zhǎng)期黨政建設(shè)中形成的不同邏輯脈絡(luò),同時(shí)也反映出反侵略戰(zhàn)爭(zhēng)中國(guó)共關(guān)系的新走向。以第三廳為切入點(diǎn)探討武漢抗戰(zhàn)時(shí)期黨派關(guān)系問題,不僅是認(rèn)識(shí)國(guó)統(tǒng)區(qū)抗戰(zhàn)文藝活動(dòng)的重要課題,也是深刻把握兩黨對(duì)于抗日“統(tǒng)一戰(zhàn)線”不同理解的關(guān)鍵所在。

現(xiàn)有研究多側(cè)重對(duì)第三廳的整體性概述、突出重要人物的作用等方面,較少將第三廳這一國(guó)民黨的政府機(jī)構(gòu)放置其建制沿革中,探討它本身蘊(yùn)含的政治邏輯,以此分析國(guó)共圍繞第三廳工作展開斗爭(zhēng)的深層原因。從本質(zhì)上講,第三廳是國(guó)共合作的產(chǎn)物,也是武漢抗戰(zhàn)時(shí)期兩黨政治博弈的“前沿陣地”,對(duì)第三廳各級(jí)干部人員的安排與調(diào)整,體現(xiàn)著兩黨政治邏輯的差異,也是國(guó)共雙方就“聯(lián)合抗戰(zhàn)”之形式不同理解的體現(xiàn)。在整個(gè)抗戰(zhàn)過程中,政治理念的差異既深刻影響著國(guó)共合作的發(fā)展,也不斷改變兩黨的政治命運(yùn)走向。從這個(gè)角度而言,對(duì)第三廳的研究尚需進(jìn)一步精細(xì)化處理。

一、建制沿革視角下的第三廳:“一個(gè)政府、一個(gè)主義、一個(gè)領(lǐng)袖”政治邏輯的形成

第三廳成立于1938年4月1日,是隸屬于國(guó)民政府軍事委員會(huì)政治部的文化機(jī)構(gòu),也是共產(chǎn)黨與國(guó)民黨在聯(lián)合抗日的共同目標(biāo)下具體合作共事的唯一政權(quán)組織,雙方圍繞第三廳展開的控制與反控制斗爭(zhēng),是這一時(shí)期國(guó)共政治博弈的焦點(diǎn)所在。第三廳形成于蔣介石依靠軍事委員會(huì)形塑個(gè)人軍事獨(dú)裁體系的歷史脈絡(luò)中,也孕育在“一個(gè)政府、一個(gè)主義、一個(gè)領(lǐng)袖”政治邏輯的形成過程中,因此,梳理第三廳及其上級(jí)機(jī)構(gòu)的建制沿革,有利于充分理解該機(jī)構(gòu)是如何體現(xiàn)國(guó)民黨的領(lǐng)袖意志、國(guó)家意志,從而把握國(guó)共雙方斗爭(zhēng)的根本原因。

(一)軍事委員會(huì)的變遷及蔣介石個(gè)人獨(dú)裁體系的形成

軍事委員會(huì)發(fā)軔于第二次護(hù)法戰(zhàn)爭(zhēng)期間,設(shè)于大本營(yíng)之下,接受大元帥領(lǐng)導(dǎo)。從1923年國(guó)民黨改組到北伐戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束,軍委會(huì)無論在行政隸屬還是其本身性質(zhì)上,均發(fā)生了較大的變化。隨著北伐的推進(jìn),國(guó)民革命軍司令部與軍委會(huì)逐漸脫離國(guó)民政府和國(guó)民黨中央的控制,作為兩大軍事機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人,蔣介石在擴(kuò)充司令部權(quán)力的同時(shí),始終牢牢控制軍委會(huì),進(jìn)而在與國(guó)民黨中央的博弈中提出更高的政治訴求。

從北伐初期擔(dān)任總司令,一直到國(guó)民黨三大后獨(dú)占中政會(huì)主席、國(guó)府主席、行政院長(zhǎng)、總司令及編遣委員會(huì)委員長(zhǎng),蔣介石通過軍事力量不斷滲透到黨政機(jī)關(guān)中來,個(gè)人獨(dú)裁的色彩愈加濃厚。直到抗日戰(zhàn)爭(zhēng)之前,無論身居何職,蔣介石堅(jiān)持兼任軍委會(huì)委員長(zhǎng)。軍委會(huì)始終是蔣氏個(gè)人集權(quán)的基石,根本原因在于其具有統(tǒng)御全軍的法理性質(zhì)。起初蔣介石以軍隊(duì)之名整合黨政的實(shí)踐并不順利,國(guó)民黨四屆一中全會(huì)將軍權(quán)重新納入行政系統(tǒng)。如此規(guī)定雖使得蔣介石個(gè)人集權(quán)的訴求接連受挫,但因此形成的集體領(lǐng)導(dǎo)制又難以適應(yīng)巨大的外敵入侵壓力。九一八事變給蔣介石介入國(guó)民黨權(quán)力中樞提供了難得的機(jī)遇,1932年3月召開的國(guó)民黨四屆二中全會(huì),正是蔣介石憑借軍事委員會(huì)構(gòu)建獨(dú)裁體系的重要實(shí)踐。大會(huì)通過《關(guān)于軍事委員會(huì)案》,以軍委會(huì)作為戰(zhàn)時(shí)臨時(shí)機(jī)構(gòu),仍以蔣介石為委員長(zhǎng)。根據(jù)《軍事委員會(huì)暫行組織大綱》的規(guī)定:“國(guó)民政府軍事委員會(huì)直隸國(guó)民政府,為全國(guó)軍事最高機(jī)關(guān)”,委員會(huì)設(shè)委員長(zhǎng)一人,各類軍令事項(xiàng)悉由委員長(zhǎng)負(fù)責(zé)執(zhí)行。(1)《四屆二中全會(huì)通過〈國(guó)民政府軍事委員會(huì)暫行組織大綱〉》(1932年3月5日),中國(guó)第二歷史檔案館編:《國(guó)民黨政府政治制度檔案史料選編》上卷,安徽教育出版社1994年版,第397頁。雖然軍委會(huì)下設(shè)委員及常務(wù)委員若干名,但因蔣介石的參與,其本質(zhì)仍是委員長(zhǎng)獨(dú)裁制。四屆二中全會(huì)在實(shí)質(zhì)上推翻了一中全會(huì)對(duì)蔣介石個(gè)人獨(dú)裁的種種限制。此后蔣介石一改以往在政府組織中身兼數(shù)職的做法,專任軍事委員會(huì)委員長(zhǎng),以致“委員長(zhǎng)”在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)成為蔣介石的專屬稱謂。

抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后,蔣介石認(rèn)為僅以軍委會(huì)這個(gè)隸屬于政府的專職軍事指揮機(jī)關(guān)難以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的抗戰(zhàn)形勢(shì),于是在1937年8月12日的中政會(huì)第五十一次會(huì)議上提出設(shè)置國(guó)防最高會(huì)議,專門負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)事宜。隨后中政會(huì)大部分職權(quán)并入國(guó)防最高會(huì)議,該組織搖身一變成為幾乎不受任何機(jī)關(guān)監(jiān)督和制衡的中央最高權(quán)力機(jī)關(guān),統(tǒng)攬黨政軍三大系統(tǒng)。國(guó)防最高會(huì)議的創(chuàng)設(shè)來源于中常會(huì),因此其具有法理保證。此時(shí)國(guó)民黨政府的權(quán)力運(yùn)作實(shí)際形成了國(guó)防最高會(huì)議和軍委會(huì)的雙重機(jī)制,前者“接管中央黨、政、軍決策權(quán)力,主要承擔(dān)宏觀層次的決策”,后者“一方面落實(shí)和實(shí)施前者的宏觀決策,同時(shí),直接負(fù)責(zé)指揮黨、政、軍三大權(quán)力系統(tǒng)的運(yùn)作”,國(guó)民黨政府的運(yùn)作方式轉(zhuǎn)入“軍事化形態(tài)”。(2)崔之清主編:《國(guó)民黨結(jié)構(gòu)史論(1905—1949)》下冊(cè),中華書局2013年版,第713頁。

(二)“融黨于政”:國(guó)民黨政治工作復(fù)興與軍委會(huì)政治部的重建

復(fù)雜的政治生態(tài)往往使得各層組織交疊錯(cuò)落,任何機(jī)構(gòu)在發(fā)展過程中都難以遵循其初始的政治邏輯。國(guó)民黨當(dāng)局對(duì)于政工與黨務(wù)系統(tǒng)的調(diào)整,從根本上說是蔣介石“通過復(fù)興社將軍隊(duì)政工與黨務(wù)兩個(gè)系統(tǒng)控制后進(jìn)行的內(nèi)部整合”(3)孫桂珍:《清黨后國(guó)民革命軍政工與黨務(wù)關(guān)系的演變》,《山西師大學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2010年第1期,第129頁。,在政訓(xùn)制度之中,軍隊(duì)的政治工作以“一個(gè)主義、一個(gè)領(lǐng)袖”為核心,集宣傳、組織、政訓(xùn)和情報(bào)于一身,兼具“政工、黨工、特工”三重性質(zhì)。

在全面抗戰(zhàn)爆發(fā)之前,國(guó)民黨的政工制度以“政訓(xùn)處”為中心,形成了一套獨(dú)立于部隊(duì)指揮體系之外的系統(tǒng)。從具體運(yùn)作方式來看,軍委會(huì)政訓(xùn)處幾乎是跟隨委員長(zhǎng)行營(yíng)移動(dòng),主要任務(wù)是政治訓(xùn)練、監(jiān)視軍隊(duì)和民眾組訓(xùn)(作戰(zhàn)宣傳與愛國(guó)宣傳),直接對(duì)蔣介石負(fù)責(zé)。此時(shí)國(guó)民黨當(dāng)局雖然時(shí)常調(diào)整政工系統(tǒng),努力發(fā)展黨務(wù),但總體來講,政訓(xùn)處的興廢均與“領(lǐng)袖”個(gè)人抉擇、戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境變化緊密相關(guān),難以形成完整的體系。30年代之后,復(fù)興社介入政治工作,國(guó)民黨的政工體系甚至成為蔣介石進(jìn)行派系斗爭(zhēng)和軍事獨(dú)裁的工具。

1937年10月,蔣介石開始有計(jì)劃地將調(diào)整“政訓(xùn)處之組織”提上日程(4)《蔣中正日記》, 1937年10月18日,臺(tái)北抗戰(zhàn)歷史文獻(xiàn)研究會(huì)2015年編印,第122頁。,直到1938年1月,軍事委員會(huì)改組基本完成,原負(fù)責(zé)民眾訓(xùn)練的第六部和政訓(xùn)處合并為政治部,政治部下設(shè)“總務(wù)廳,秘書處,第一、第二、第三廳,指導(dǎo)委員及設(shè)計(jì)、技術(shù)兩委員會(huì)”,第一廳負(fù)責(zé)“陸海空軍之政治訓(xùn)練”,第二廳負(fù)責(zé)“國(guó)民軍事訓(xùn)練”,第三廳負(fù)責(zé)“戰(zhàn)地服務(wù)及民眾之組織與宣傳”。(5)《修正軍事委員會(huì)組織大綱》(1938年1月17日公布),武漢地方志編纂委員會(huì)辦公室編:《武漢抗戰(zhàn)史料》,武漢出版社2007年版,第89—90頁。與此同時(shí),蔣介石認(rèn)為“領(lǐng)袖運(yùn)用機(jī)關(guān)比運(yùn)用人員更為重要”,召集“黃埔干部集中政治部”(6)《蔣中正日記》, 1938年1月8日,第3頁。,以此為依托擴(kuò)展政工系統(tǒng),國(guó)民黨軍隊(duì)政治工作獲得了組織與制度的保障。在政治部?jī)?nèi)部,陳誠(chéng)擔(dān)任部長(zhǎng),但其身兼數(shù)職,無暇顧及政治部具體事宜,因此政治工作依然由一廳、二廳等復(fù)興社勢(shì)力操持。

自北伐戰(zhàn)爭(zhēng)起,蔣介石始終依靠軍事委員會(huì)將軍權(quán)掌握在自己手中,使其具備了與黨、政力量分庭抗禮的基本條件。日軍侵華之際,蔣介石又能夠通過軍權(quán),滲透到政府與黨部之中,最終完成戰(zhàn)時(shí)權(quán)力體制的整合,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“軍令統(tǒng)一”“政令統(tǒng)一”的基本局面。作為蔣介石長(zhǎng)期控制的軍事部門,軍委會(huì)既有動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)軍民參與抗戰(zhàn)的職責(zé)使命,又承擔(dān)著控制黨政權(quán)力、維護(hù)蔣介石個(gè)人集權(quán)的特殊任務(wù)。

二、抗戰(zhàn)初期的國(guó)共關(guān)系:“統(tǒng)一戰(zhàn)線”與 “合作抗戰(zhàn)”的路線斗爭(zhēng)與博弈

建立廣泛的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線,是中共代表團(tuán)在結(jié)合共產(chǎn)國(guó)際七大基本精神及國(guó)內(nèi)抗戰(zhàn)形勢(shì)的基礎(chǔ)上率先提出的,1935年瓦窯堡會(huì)議之后,經(jīng)以毛澤東為代表的中共中央闡發(fā)和倡導(dǎo),為全黨所接受,成為中國(guó)共產(chǎn)黨在全面抗戰(zhàn)時(shí)期所貫徹的基本路線。

中共關(guān)于抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論與實(shí)踐,是在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的過程中不斷豐富和發(fā)展起來的。全面抗戰(zhàn)爆發(fā)之前,中共中央就清醒地認(rèn)識(shí)到:“不但要團(tuán)結(jié)一切可能的反日的基本力量,而且要團(tuán)結(jié)一切可能的反日同盟者。”(7)《中共中央關(guān)于目前政治形勢(shì)與黨的任務(wù)的決議》(1935年12月25日中央政治局瓦窯堡會(huì)議通過),中共中央文獻(xiàn)研究室、中央檔案館編:《建黨以來重要文獻(xiàn)選編(1921—1949)》第12冊(cè),中央文獻(xiàn)出版社2011年版,第536頁。全面抗戰(zhàn)爆發(fā)之后,中國(guó)共產(chǎn)黨在《抗日救國(guó)十大綱領(lǐng)》中重申,要在“國(guó)共兩黨徹底合作的基礎(chǔ)上,建立全國(guó)各黨各派各界各軍的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線,領(lǐng)導(dǎo)抗日戰(zhàn)爭(zhēng),精誠(chéng)團(tuán)結(jié),共赴國(guó)難”。(8)《中國(guó)共產(chǎn)黨抗日救國(guó)十大綱領(lǐng)》(1937年8月25日),中共中央文獻(xiàn)研究室、中央檔案館編:《建黨以來重要文獻(xiàn)選編(1921—1949)》第14冊(cè),中央文獻(xiàn)出版社2011年版,第477頁。團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量,是共產(chǎn)黨一以貫之的抗戰(zhàn)方略。

反觀國(guó)民黨,蔣介石既要與共產(chǎn)黨“合作抗戰(zhàn)”,又要試圖從組織上挽救危機(jī)中的國(guó)民黨本身。長(zhǎng)期以來,國(guó)民黨內(nèi)多數(shù)成員認(rèn)為“統(tǒng)一戰(zhàn)線”只是共產(chǎn)黨聯(lián)合更多黨派、左翼分子對(duì)付自己的一種策略(9)參見夏靜:《全面抗戰(zhàn)初期國(guó)民黨對(duì)“統(tǒng)一戰(zhàn)線”的認(rèn)知與表述——兼論共產(chǎn)黨的回應(yīng)》,《史學(xué)月刊》2021年第2期,第68—69頁。,因而嚴(yán)加防范;抗戰(zhàn)初期兩黨雖然實(shí)現(xiàn)合作,但蔣介石在不同場(chǎng)合都表露過對(duì)共產(chǎn)黨的合作意愿及宣傳手段的排斥與不信任。(10)10月25日,蔣介石有言:“共產(chǎn)黨之投機(jī),取巧,應(yīng)切實(shí)注意。此輩不顧信義之徒,不足為慮,吾當(dāng)一本以正制邪、以拙制巧之道以應(yīng)之。”11月5日主持最高國(guó)防會(huì)議,提出對(duì)“中國(guó)共產(chǎn)黨之不守諾言與夸大宣傳,亟應(yīng)糾正之”。12月12日在西安事變周年紀(jì)念中坦言:“設(shè)余因當(dāng)時(shí)事變而死,內(nèi)則共黨禍國(guó),外則倭寇入侵,列強(qiáng)攘利,中央覆亡立待。”參見秦孝儀主編:《總統(tǒng)蔣公大事長(zhǎng)編初稿》第4卷(上),臺(tái)北中正文教基金會(huì)1978年版,1937年10月,第129頁;1937年11月,第135頁;1937年12月,第149頁。這些對(duì)中共的成見與誤解,都成為兩黨日后產(chǎn)生沖突的遠(yuǎn)因。與此同時(shí),蔣介石在個(gè)人集權(quán)的同時(shí)確立了“軍令統(tǒng)一、政令統(tǒng)一”、“一個(gè)政府、一個(gè)主義、一個(gè)領(lǐng)袖”的政治邏輯,勢(shì)必與共產(chǎn)黨提出的“統(tǒng)一戰(zhàn)線”,特別是其中的獨(dú)立自主原則產(chǎn)生摩擦。第三廳容納了共產(chǎn)黨、民主黨派和各類社會(huì)團(tuán)體,政治生態(tài)更為復(fù)雜,作為國(guó)民黨頗為重視的文化機(jī)構(gòu)、作為國(guó)共合作的“前沿陣地”,兩黨在部署工作時(shí),所面臨的不僅是如何動(dòng)員與組織群眾的問題,更重要的是中共的“統(tǒng)一戰(zhàn)線”理念如何與國(guó)民黨的政治邏輯相適應(yīng)的問題。這種貌合神離的聯(lián)盟狀態(tài)在涉及到組織合作時(shí)必然呈現(xiàn)種種不兼容性,因此兩黨對(duì)于合作的組織形式的分歧,成為政治部第三廳中兩黨博弈的深層原因。

國(guó)共實(shí)現(xiàn)合作之后,中共利用這一契機(jī)整頓軍隊(duì)、發(fā)展組織、擴(kuò)大宣傳,動(dòng)員一切可動(dòng)員的力量進(jìn)行抗戰(zhàn)部署。此時(shí)國(guó)民黨“各省黨務(wù)無法進(jìn)行”,而“共黨反能趁機(jī)活動(dòng)”(11)《蔣中正日記》, 1938年2月14日,第14頁。,這一現(xiàn)象無疑引起了他們的高度警覺,所以國(guó)共合作初期,國(guó)民黨“在政治上對(duì)共產(chǎn)黨的防范心理,依舊起著主導(dǎo)作用”(12)楊奎松:《國(guó)民黨的“聯(lián)共”與“反共”》,廣西師范大學(xué)出版社2012年版,第449頁。,即使是在《中共中央為公布國(guó)共合作宣言》發(fā)表之后,蔣介石仍將“對(duì)共黨之預(yù)防”作為處理兩黨關(guān)系的準(zhǔn)則,但同時(shí)他也清楚地意識(shí)到,對(duì)兩黨關(guān)系的處理又不可過于激進(jìn):日方宣稱“以共產(chǎn)主義為第一對(duì)象”,目的在于“利用本黨(國(guó)民黨)與本人為其作劊子手,使我國(guó)內(nèi)自相殘殺,成為第二之西班牙”,蔣介石認(rèn)為“此乃最為殘苛之悲境,應(yīng)切戒而力避之”。(13)《蔣中正日記》, 1937年12月11日,“本周反省錄”,第143頁。特別是在1937年底,蔣介石對(duì)共產(chǎn)黨之態(tài)度,常常游走于“對(duì)共黨之預(yù)防”與“對(duì)共黨應(yīng)放寬”的艱難抉擇之中。總體而言,國(guó)共兩黨之間的合作與博弈相較此前任何時(shí)期都更為復(fù)雜,其博弈方式也逐漸由軍備與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向政治權(quán)力。

蔣介石在依靠軍委會(huì)駕馭黨政權(quán)力、動(dòng)用復(fù)興社重建政工與黨務(wù)的實(shí)踐過程中,形成了一套迥異于共產(chǎn)黨的政治邏輯和治軍理念。正如鄧野將“政黨與武力的高度統(tǒng)一”作為民國(guó)政治的“全部真諦”(14)鄧野:《一九四四年至一九四六年間國(guó)共力量的“平衡”與政爭(zhēng)》,《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》1993年第3期,第187頁。,國(guó)防最高會(huì)議與軍委會(huì)相互連接,使得國(guó)民政府呈現(xiàn)較濃的軍事化色彩,因此在蔣介石看來“治政即治軍,軍事為政治基點(diǎn),軍隊(duì)生活為一切生活之典型規(guī)范,故無論上下大小,人人應(yīng)以兵士自居,以戰(zhàn)爭(zhēng)即生活,生活即戰(zhàn)爭(zhēng)之道治政,則國(guó)乃能救”;(15)《蔣中正日記》,1937年7月2日,“下周預(yù)定表”,第78頁。其次,政工系統(tǒng)的恢復(fù)將最高權(quán)力機(jī)關(guān)的意志不斷具體化,使得“軍令統(tǒng)一、政令統(tǒng)一”,“一個(gè)黨、一個(gè)政府、一個(gè)領(lǐng)袖”成為政工與黨務(wù)的準(zhǔn)繩,政治工作已然成為軍隊(duì)的內(nèi)部事務(wù)。這樣一套政治邏輯不斷影響著國(guó)民黨在抗戰(zhàn)中的各項(xiàng)決策,以及對(duì)于各層級(jí)行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人事安排。政治部第三廳正是在這樣的政治理念與思維邏輯中產(chǎn)生的文化宣傳機(jī)構(gòu)。

三、武漢抗戰(zhàn)時(shí)期第三廳組織的完善與發(fā)展:中共在第三廳中建設(shè)“統(tǒng)一戰(zhàn)線”

淞滬會(huì)戰(zhàn)后,上海成為孤島,一系列全國(guó)性的抗日救亡團(tuán)體在武漢恢復(fù)、建立,大批文藝界知名人士匯集于此,武漢成為抗日救亡運(yùn)動(dòng)的中心。抗戰(zhàn)初期,以國(guó)共合作為基礎(chǔ)的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線是一個(gè)“不充實(shí)、不完善、不鞏固的統(tǒng)一戰(zhàn)線”,中共代表團(tuán)集體研究決定,利用第三廳這一“政權(quán)機(jī)構(gòu)體現(xiàn)黨關(guān)于抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的路線和政策,把它建設(shè)成為以共產(chǎn)黨為核心的動(dòng)員各民主黨派、人民團(tuán)體和民主人士來參加的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的機(jī)構(gòu)”。(16)謝增壽:《周恩來與第三廳》,《社會(huì)科學(xué)研究》1989年第2期,第95—96頁。因此,周恩來同郭沫若、陽翰笙及長(zhǎng)江局代表團(tuán)就第三廳的組織機(jī)構(gòu)、人員安排、宣傳方針等問題進(jìn)行了多次協(xié)商,對(duì)文藝界精英、民主黨派人士和社會(huì)賢達(dá)進(jìn)行了充分的動(dòng)員。

(一)“控制與反控制”斗爭(zhēng):國(guó)民黨當(dāng)局對(duì)第三廳的組織安排

第三廳是武漢抗戰(zhàn)時(shí)期直接負(fù)責(zé)組織群眾與擴(kuò)大宣傳的機(jī)構(gòu),蔣介石此時(shí)對(duì)于群眾工作同樣頗為重視。在對(duì)政治部高層領(lǐng)導(dǎo)的人選上,陳誠(chéng)認(rèn)為,“任人貴專,專則得行其志,而無掣肘之弊……與其用四面圓通投機(jī)取巧者,不如用有良心有血性者;凡有良心有血性有堅(jiān)定志趣之人,即仇者亦當(dāng)破格用之”(17)陳誠(chéng):《函呈為籌組政治部事敬陳人事運(yùn)用之所見》,《陳誠(chéng)先生書信集:與蔣中正先生往來函電》(上),臺(tái)北“國(guó)史館”2007年版,第295頁。,因此在政治上,國(guó)民黨在一定程度上也做出了“聯(lián)合”的姿態(tài)。

蔣介石邀請(qǐng)周恩來擔(dān)任政治部副部長(zhǎng),并主管文化宣傳方面的具體工作,是做了周密考量的。一方面,起用中共高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)足以顯示出其合作抗戰(zhàn)的“誠(chéng)意”;另一方面,北伐時(shí)期周恩來就擔(dān)任黃埔軍校政治部主任,國(guó)共關(guān)系破裂前夕,蔣介石曾以“戰(zhàn)地政務(wù)委員會(huì)主任委員”等職位拉攏周恩來,遭到拒絕。在國(guó)共對(duì)峙的十年間,周恩來從事中共組織活動(dòng),在政工方面確有過人之處,不可否認(rèn)此時(shí)蔣介石仍然蓄意將其作為“統(tǒng)戰(zhàn)”的核心人員。

起初周恩來認(rèn)為做副部長(zhǎng)可能引起兩黨摩擦,對(duì)于政治部和行政院等一系列官職一并謝絕。(18)金沖及主編、中共中央文獻(xiàn)研究室編:《周恩來傳》,中央文獻(xiàn)出版社1998年版,第485—486頁。但中共中央致電:“政治部屬軍事系統(tǒng),為推動(dòng)政治工作,改造部隊(duì),堅(jiān)持抗戰(zhàn),擴(kuò)大共產(chǎn)黨的影響,可以擔(dān)任此職……如果屢推不干,會(huì)使蔣、陳認(rèn)為共產(chǎn)黨無意相助,使反對(duì)合作者的意見得到加強(qiáng)。”(19)中共中央文獻(xiàn)研究室編:《周恩來年譜(1898—1949)》上卷,中央文獻(xiàn)出版社2007年版,第410頁。幾經(jīng)周旋之后,周恩來出任副部長(zhǎng)。

國(guó)民黨當(dāng)局自然不會(huì)應(yīng)允共產(chǎn)黨人“放手去做”,對(duì)政治部進(jìn)行政策收緊是蔣介石維護(hù)個(gè)人集權(quán)和著手政治工作的題中應(yīng)有之義,在他看來,政治部第三廳的設(shè)立不僅要收攬民心、粉飾聲名狼藉的國(guó)民黨,同時(shí)又要保證為其所用、受其節(jié)制。(20)李揚(yáng):《從第三廳、文工會(huì)看國(guó)統(tǒng)區(qū)抗戰(zhàn)文藝:1937—1945》,中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社2016年版,第67—68頁。后來陽翰笙在回憶錄中認(rèn)為,蔣介石、陳誠(chéng)拉攏共產(chǎn)黨人士的行為“既裝潢了門面,又羈縻了人才,這便是蔣介石心目中的‘改組政府機(jī)構(gòu)’”。參見陽翰笙:《第三廳——國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)戰(zhàn)斗堡壘(一)》,《新文學(xué)史料》1980年第4期,第19頁。

在部長(zhǎng)方面,蔣介石很早便推出自己的心腹愛將陳誠(chéng),并由其兼任湖北省政府主席,在武漢抗戰(zhàn)時(shí)期集軍政大權(quán)于一身。陳誠(chéng)早年曾任國(guó)民革命軍二十四師師長(zhǎng)嚴(yán)重軍中的團(tuán)長(zhǎng),嚴(yán)重是國(guó)民黨左派,與鄧演達(dá)等第三黨人交好,因此陳誠(chéng)得以與第三黨人建立密切聯(lián)系。30年代初中日摩擦升溫后,陳誠(chéng)追隨蔣介石積極反共,同時(shí)又與各社會(huì)團(tuán)體、各黨派保持一定程度的互動(dòng),能以開明的姿態(tài)出現(xiàn),于是蔣介石委任陳做部長(zhǎng),一方面將其視作政治部中的耳目,另一方面通過其特殊身份加強(qiáng)與第三黨(抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期改稱“中華民族解放行動(dòng)委員會(huì)”)的聯(lián)系。

在拉攏周恩來的同時(shí),國(guó)民黨方面希望有一個(gè)在思想界、文化界具有很高聲望的人出任第三廳的廳長(zhǎng),具體負(fù)責(zé)宣傳與群眾動(dòng)員,在這一點(diǎn)上,陳誠(chéng)力推郭沫若。(21)陳誠(chéng)認(rèn)為郭沫若是“賦予情感血性之人。果能示之以誠(chéng),待之以禮,必能在鈞座領(lǐng)導(dǎo)之下,為抗日救國(guó)而努力”。參見陳誠(chéng):《函呈為籌組政治部事敬陳人事運(yùn)用之所見》,《陳誠(chéng)先生書信集:與蔣中正先生往來函電》(上),第296頁。起初郭沫若對(duì)于廳長(zhǎng)一職嚴(yán)詞拒絕,他考慮到“在國(guó)民黨支配下做宣傳工作,只能是替反動(dòng)派賣膏藥,幫助欺騙”。(22)郭沫若:《洪波曲》,郭沫若著作編輯出版委員會(huì)編:《郭沫若全集·文學(xué)編》第14卷,人民文學(xué)出版社1992年版,第26頁。郭沫若的考量不無道理,陳誠(chéng)任部長(zhǎng),獨(dú)攬大權(quán),一廳、二廳負(fù)責(zé)政訓(xùn)和軍訓(xùn),廳長(zhǎng)賀衷寒和康澤均為復(fù)興社骨干成員,又是做特工起家,共產(chǎn)黨所面臨的政治生態(tài)極差,很難獨(dú)立自主地開展工作。但中共中央與長(zhǎng)江局代表團(tuán)從大局出發(fā),不僅決定要參與到政治部當(dāng)中,并且要以此為依托大力建設(shè)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。(23)據(jù)陽翰笙回憶,在郭沫若應(yīng)允擔(dān)任廳長(zhǎng)之后,中共代表多方協(xié)商,一致認(rèn)為共產(chǎn)黨人“掌握這一點(diǎn)點(diǎn)政權(quán)機(jī)構(gòu),但一定要利用這一點(diǎn)政權(quán)機(jī)構(gòu)體現(xiàn)黨關(guān)于抗日民族解放戰(zhàn)爭(zhēng)的路線和政策……我們黨提出的十大救國(guó)綱領(lǐng),反映了當(dāng)時(shí)全國(guó)廣大人民群眾、民眾團(tuán)體和民主黨派的共同要求,我們必須根據(jù)十大綱領(lǐng)來進(jìn)行宣傳,這是前提”。參見陽翰笙:《第三廳——國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)戰(zhàn)斗堡壘(一)》,《新文學(xué)史料》1980第4期,第23頁。同時(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨也認(rèn)定郭沫若的學(xué)識(shí)和影響力,而郭沫若此時(shí)尚未公開自己共產(chǎn)黨員的身份,中央希望其能擔(dān)此重任。郭沫若遂應(yīng)允進(jìn)入國(guó)民黨的組織機(jī)構(gòu)中來。

但此時(shí)中共方面還需應(yīng)對(duì)蔣介石的進(jìn)一步施壓。陳誠(chéng)第三次會(huì)晤長(zhǎng)江局代表團(tuán)時(shí),宣布劉健群任第三廳副廳長(zhǎng),此舉令周、郭等人極為不滿。劉健群本為何應(yīng)欽機(jī)要秘書,后轉(zhuǎn)投南京政府,成為蔣介石的心腹,尤其擅長(zhǎng)情報(bào)與組織工作。劉是力行社中唯一的非黃埔系骨干,曾在復(fù)興社內(nèi)部推行法西斯主義,提出“藍(lán)衣社”的構(gòu)想。在蔣介石著手恢復(fù)政治工作的過程中,其任軍委會(huì)政訓(xùn)處處長(zhǎng),出色的政工能力令蔣介石頗為滿意。第三廳日后將要吸納眾多文化界精英,并與群眾產(chǎn)生直接聯(lián)系,蔣介石無疑忌憚共產(chǎn)黨的組織宣傳能力,擔(dān)心第三廳在周、郭等人的領(lǐng)導(dǎo)下,游離于政治部的控制之外,因此派駐以政治工作見長(zhǎng)的劉健群也就在情理之中。

不僅如此,1938年2月6日,在沒有被告知實(shí)情的前提下,郭沫若協(xié)同陽翰笙“受邀”參加了政治部第一次部務(wù)會(huì)議,陳誠(chéng)、黃琪翔、康澤、賀衷寒等人強(qiáng)迫郭、陽接受劉健群,并圍繞“一個(gè)政府、一個(gè)主義、一個(gè)領(lǐng)袖”商討《政治部宣傳大綱》的制定。此次部務(wù)會(huì)議的內(nèi)容與共產(chǎn)黨合作之初衷背道而馳,郭沫若認(rèn)為對(duì)方毫無誠(chéng)意,會(huì)后出走長(zhǎng)沙,第三廳工作當(dāng)即作罷。

武漢抗戰(zhàn)形勢(shì)愈發(fā)緊迫,國(guó)共雙方?jīng)Q定采取折衷的方式解決爭(zhēng)端:蔣介石撤換劉健群,但也否決了郭沫若引薦的潘漢年等共產(chǎn)黨人,轉(zhuǎn)而改派學(xué)術(shù)界人士范揚(yáng)和范壽康作為郭沫若的副手。范壽康早期曾隨郭沫若、郁達(dá)夫等人共赴日本留學(xué),20世紀(jì)20年代初,由醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)攻教育與哲學(xué),并在此期間鉆研、翻譯馬克思和恩格斯著作,積極傳播馬克思主義,與郭沫若等早期左翼人士建立了密切的聯(lián)系,因此郭沫若對(duì)這一安排并無異議。同時(shí)范壽康等始終以無黨派學(xué)者自居,又不使國(guó)民黨人過度警惕。于是副廳長(zhǎng)人選塵埃落定。

通過國(guó)共合作建設(shè)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線是全面抗戰(zhàn)的主旋律和出發(fā)點(diǎn),但從軍委會(huì)的職能及國(guó)民黨政工系統(tǒng)的恢復(fù)、發(fā)展來看,加強(qiáng)領(lǐng)袖的個(gè)人集權(quán)、維護(hù)國(guó)民黨當(dāng)局對(duì)戰(zhàn)事的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),仍然是影響蔣介石進(jìn)行人事部署的重要因素。武漢抗戰(zhàn)時(shí)期,蔣介石雖以開明的姿態(tài)接納共產(chǎn)黨人到國(guó)民政府中擔(dān)任要職,但“一直不愿以平等的地位來同共產(chǎn)黨合作”(24)金沖及:《抗日戰(zhàn)爭(zhēng)初期的國(guó)共關(guān)系》,《中共黨史研究》1988年第1期,第38頁。,這樣的不平等在第三廳中顯而易見:中共文化界知識(shí)分子可以在第三廳中任職,但文藝宣傳活動(dòng)則處處受到來自政治部及第一、二廳的限制和阻撓。(25)據(jù)郭沫若回憶,第三廳成立之初,預(yù)算遲遲得不到批復(fù),并且擴(kuò)大宣傳周活動(dòng)時(shí)常受到康澤等人的阻撓。參見郭沫若:《洪波曲》,郭沫若著作編輯出版委員會(huì)編:《郭沫若全集·文學(xué)編》第14卷,第61—63、70—78頁。

第三廳是國(guó)共合作的產(chǎn)物,其發(fā)展演變自然與抗戰(zhàn)時(shí)期國(guó)共關(guān)系的走向密切相關(guān)。從國(guó)共兩黨在第三廳人事安排的分歧中不難看出,第二次國(guó)共合作并沒有做到相互信任、精誠(chéng)合作,甚至始終未能就共同綱領(lǐng)問題達(dá)成一致。雙方在妥協(xié)中實(shí)現(xiàn)聯(lián)合,但對(duì)對(duì)方都保持了高度的警惕和防范,都將堅(jiān)持自身的獨(dú)立性作為工作的重要保證。因此雙方在人事安排方面的對(duì)抗,無疑是兩黨對(duì)于第三廳控制權(quán)的爭(zhēng)奪,更具體來講,是兩黨關(guān)于“統(tǒng)一戰(zhàn)線”實(shí)現(xiàn)形式的博弈。

(二)第三廳人員配置的基本定型

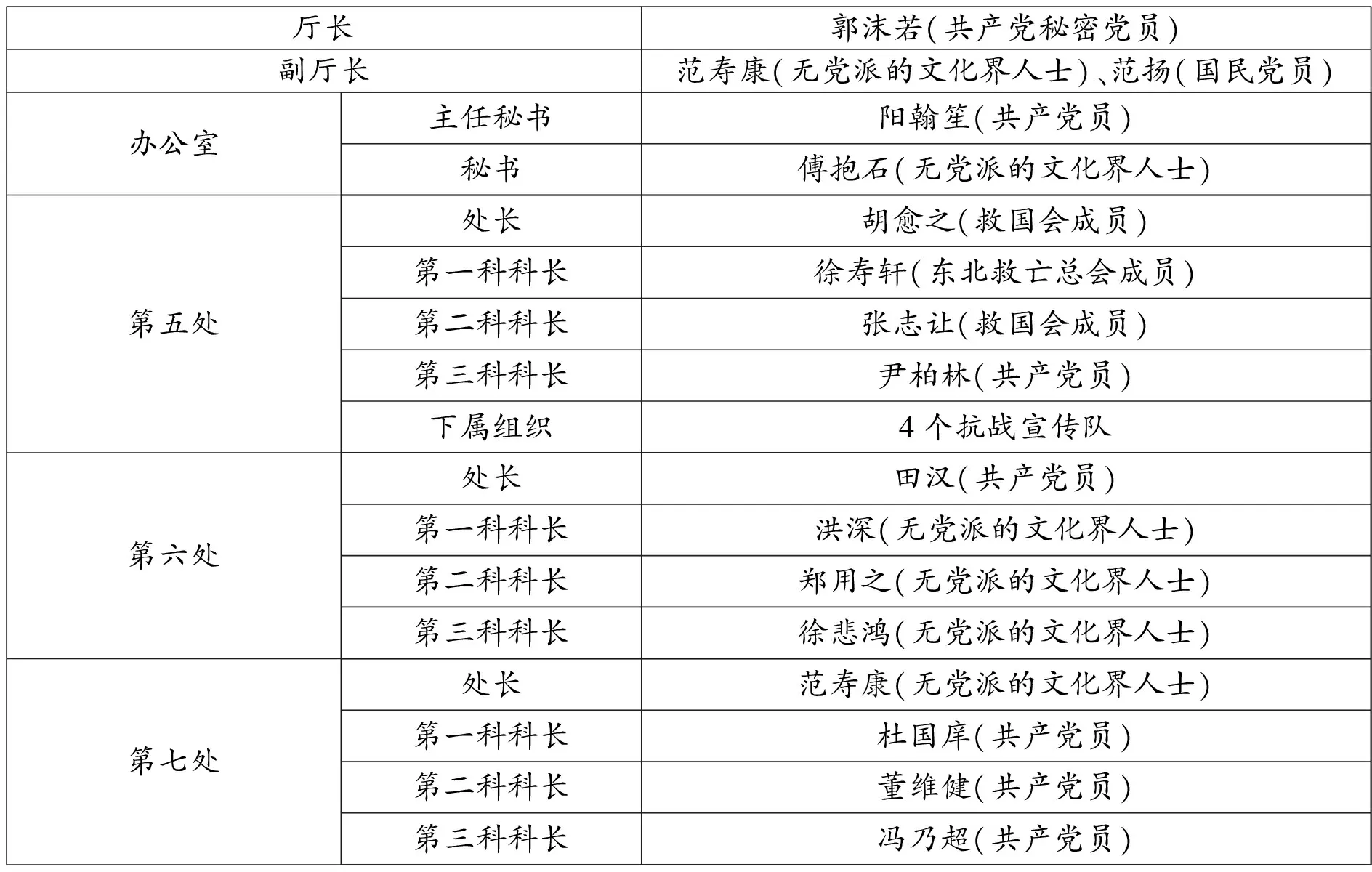

第三廳領(lǐng)導(dǎo)基本確定后,周恩來授意陽翰笙與郭沫若一道謀劃?rùn)C(jī)構(gòu)組織及人員配置。幾經(jīng)商討,第三廳下設(shè)辦公室及第五、六、七三處。陽翰笙任辦公室主任秘書,主管行政并協(xié)助廳長(zhǎng)處理日常工作;第五處負(fù)責(zé)一般宣傳、第六處負(fù)責(zé)藝術(shù)宣傳、第七處負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳和對(duì)敵宣傳;每處設(shè)三科,負(fù)責(zé)具體工作。周恩來希望把第三廳建設(shè)成為團(tuán)結(jié)各民主黨派和人民團(tuán)體的文化機(jī)構(gòu),因此在機(jī)構(gòu)組織商定完備后,會(huì)同郭沫若、陽翰笙等人對(duì)各處、科負(fù)責(zé)人人選進(jìn)行了周密安排(詳見下頁表1)。

表1 第三廳組織機(jī)構(gòu)與成員

組織工作并非是順利的。按照周恩來指示,第五處當(dāng)由救國(guó)會(huì)成員負(fù)責(zé),于是陽翰笙與鄒韜奮聯(lián)系,但卻遭到婉拒。他的考量與中共最初的顧慮頗為相似,認(rèn)為國(guó)民黨一貫推行片面抗戰(zhàn)的路線,不可能給予第三廳多少獨(dú)立工作的空間,認(rèn)為“到第三廳里面去恐怕干不出什么名堂來”。陽翰笙擔(dān)心鄒韜奮會(huì)影響到沈鈞儒的決策,因此影響全局,便搶先一步求助摯友金仲華,轉(zhuǎn)達(dá)中共中央關(guān)于建設(shè)統(tǒng)一戰(zhàn)線的原則和立場(chǎng),經(jīng)過兩人共同努力,才說服沈鈞儒,爭(zhēng)取到了胡愈之和張志讓等人。(26)陽翰笙:《第三廳——國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)戰(zhàn)斗堡壘(一)》,《新文學(xué)史料》1980年第4期,第23—24頁。

其次是孩子劇團(tuán)。劇團(tuán)初到武漢之時(shí),王明、周恩來、葉挺、郭沫若代表八路軍駐武漢辦事處舉行了隆重的歡迎儀式,但此時(shí)國(guó)民黨十分排斥孩子劇團(tuán)與共產(chǎn)黨的密切聯(lián)系,授意政治部將其解散,其中張厲生建議將其安插在各個(gè)小學(xué),康澤則主張將其視為民眾團(tuán)體,歸入第二廳。郭沫若十分重視對(duì)孩子劇團(tuán)的安置問題,甚至看作是“比第三廳的組織還要迫切”的事情。(27)郭沫若:《洪波曲》,郭沫若著作編輯出版委員會(huì)編:《郭沫若全集·文學(xué)編》第14卷,第58頁。因此,在與周恩來共同爭(zhēng)取之下,突破層層阻撓,才迫使陳誠(chéng)同意該劇團(tuán)并入第三廳第六處第一科。

從干部配置可以看出,以周恩來、郭沫若為首的中共代表團(tuán)積極推動(dòng)國(guó)共合作并且團(tuán)結(jié)社會(huì)各種力量進(jìn)行抗戰(zhàn)動(dòng)員與宣傳,在其領(lǐng)導(dǎo)下,第三廳成為真正意義上“國(guó)共兩黨及與民主黨派和社會(huì)賢達(dá)人士合作的一個(gè)重要紐帶”。(28)徐行:《周恩來與抗戰(zhàn)初期的政治部第三廳》,《南開學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2005年第4期,第3頁。同時(shí)應(yīng)注意到,在第三廳建設(shè)“抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線”是中共領(lǐng)導(dǎo)人牢牢把握的一條主線,其核心理念在于團(tuán)結(jié)社會(huì)各界人士,將目標(biāo)集中于全面抗戰(zhàn)這一重大議題之中。在處理與國(guó)民黨的關(guān)系時(shí),中共始終堅(jiān)持“既獨(dú)立又斗爭(zhēng)”的基本策略,第三廳雖然是國(guó)民政府的文化機(jī)構(gòu),但為了保證宣傳工作有效進(jìn)行,其在具體的人事組織問題上與國(guó)民黨展開激烈的博弈,最終使得第三廳不僅容納了中共中央長(zhǎng)江局直屬的骨干人員,還團(tuán)結(jié)了包括范壽康、徐壽軒、胡愈之以及洪深等左翼愛國(guó)人士在其中。

1938年4月1日,第三廳正式成立。國(guó)民黨一方不得不承認(rèn),第三廳確實(shí)“團(tuán)結(jié)了社會(huì)上各民主黨派、人民團(tuán)體,團(tuán)結(jié)了思想界、文化界、學(xué)術(shù)界的著名人士、社會(huì)賢達(dá),組成了堅(jiān)強(qiáng)的陣容”。(29)陽翰笙:《第三廳——國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)戰(zhàn)斗堡壘(一)》,《新文學(xué)史料》1980年第4期,第25頁。

(三)周恩來在第三廳的黨組織建設(shè)

對(duì)于中共來說,第三廳的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人事安排始終是一個(gè)復(fù)雜而艱巨的任務(wù),其包含對(duì)日方針政策、對(duì)形勢(shì)的分析估計(jì)和與國(guó)民黨的關(guān)系等一系列問題。因此周恩來告誡第三廳干部,“國(guó)民黨反動(dòng)派的既定方針是不變的,就是限制共產(chǎn)黨和左派的活動(dòng)……我們到三廳去,不是去做官而是去工作,去斗爭(zhēng),去堅(jiān)決斗爭(zhēng),而且是一種非常尖銳復(fù)雜的斗爭(zhēng),我們要有高度的警惕性,要有很高的策略思想,不要那么天真,不要那么盲目樂觀,工作是不會(huì)一帆風(fēng)順的,但也不要悲觀。你們?nèi)龔d的人要團(tuán)結(jié)起來,要放手工作。”(30)陽翰笙:《第三廳——國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)戰(zhàn)斗堡壘(一)》,《新文學(xué)史料》1980年第4期,第25—26頁。

第三廳不僅是進(jìn)行抗戰(zhàn)宣傳的文化機(jī)構(gòu),它更是國(guó)民政府軍事機(jī)關(guān)的下屬單位,工作環(huán)境十分復(fù)雜,因此僅僅依靠文化界和民主黨派人士的自我警惕和團(tuán)結(jié)協(xié)作是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。為了堅(jiān)持共產(chǎn)黨的獨(dú)立自主原則,并在與國(guó)民黨的博弈中牢牢把握對(duì)第三廳的領(lǐng)導(dǎo)權(quán),中共中央與周恩來決定在第三廳中分別成立領(lǐng)導(dǎo)干部黨小組與基層特別支部。處一級(jí)成立秘密黨小組,直接對(duì)周恩來負(fù)責(zé),主要成員有郭沫若、陽翰笙、馮乃超、田漢和杜國(guó)庠,吳奚如為聯(lián)絡(luò)員;處以下的黨員成立特別黨支部,馮乃超任支部書記負(fù)責(zé)與長(zhǎng)江局的聯(lián)系,張光年任宣傳委員,劉季平任組織委員,特支下設(shè)三個(gè)黨小組,分別在第五、六、七處秘密開展黨的工作。(31)周韜、李彩素:《論中國(guó)共產(chǎn)黨與抗戰(zhàn)時(shí)期的國(guó)民政府政治部第三廳》,《湖南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2010年第2期,第133頁。鑒于國(guó)共雙方“黨外合作”的實(shí)現(xiàn)形式,整個(gè)系統(tǒng)中僅特別支部馮乃超、劉季平和張光年以公開身份處理組織事務(wù),負(fù)責(zé)與國(guó)民黨的對(duì)接,特支與秘密黨小組雙線并行,彼此不發(fā)生聯(lián)系。

除此之外,第三廳下屬的抗敵演劇隊(duì)、宣傳隊(duì)、孩子劇團(tuán)和戰(zhàn)地文化服務(wù)處等都建立了秘密的黨支部或黨小組,接受中共中央長(zhǎng)江局的領(lǐng)導(dǎo)。這樣特殊的組織形式既保證了第三廳內(nèi)部的一致,又保護(hù)了郭沫若、杜國(guó)庠等中共秘密黨員在公開場(chǎng)合的民主進(jìn)步人士身份;在應(yīng)對(duì)國(guó)共合作的復(fù)雜政治生態(tài)及緊迫的對(duì)日宣傳工作時(shí),也能夠及時(shí)得到來自中共中央及長(zhǎng)江局的精準(zhǔn)指導(dǎo)。第三廳雖是國(guó)民政府下設(shè)機(jī)關(guān),但在周恩來的部署下,其已經(jīng)從蔣介石的“改組政府”,轉(zhuǎn)變?yōu)橹泄矓U(kuò)大“抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線”的文化機(jī)構(gòu)。國(guó)共雙方也在相互博弈與妥協(xié)的過程中,實(shí)現(xiàn)了團(tuán)結(jié)合作的局面。

余 論

第三廳成立之后積極推動(dòng)宣傳工作,在武漢三鎮(zhèn)掀起了聲勢(shì)浩大的抗日救亡運(yùn)動(dòng)。但正如上文所述,合作抗戰(zhàn),以配合共產(chǎn)黨的“抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線”并非國(guó)民黨當(dāng)局的唯一考量,在陽翰笙看來,“國(guó)共合作,他(蔣介石)只是做一點(diǎn)表面文章,實(shí)際上他在地方上貫徹的依然是‘一個(gè)政黨,一個(gè)主義,一個(gè)領(lǐng)袖’的法西斯專政,對(duì)共產(chǎn)黨到處搞摩擦。”(32)陽翰笙:《第三廳——國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)戰(zhàn)斗堡壘(五)》,《新文學(xué)史料》1981年第4期,第26—27頁。國(guó)共雙方對(duì)于合作抗戰(zhàn)的認(rèn)知與表述存在一定的差異,所以周恩來等人領(lǐng)導(dǎo)的抗敵宣傳工作“都是在沖破國(guó)民黨頑固派的限制和破壞的斗爭(zhēng)中進(jìn)行的;也幾乎每一件事的成功都招致蔣頑黨徒們的忌恨、搶奪和迫害”。(33)陽翰笙:《第三廳——國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)戰(zhàn)斗堡壘(二)》,《新文學(xué)史料》1981年第1期,第11頁。

武漢失守,第三廳旋即搬遷到重慶。國(guó)民黨五屆五中全會(huì)之后,蔣介石收緊文化政策,文化界人士在與國(guó)民黨政府的斡旋中愈發(fā)被動(dòng),1940年12月7日第三廳最終改組為文工會(huì)。從第三廳到文工會(huì),該機(jī)構(gòu)已經(jīng)從文化宣傳機(jī)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕芯繖C(jī)構(gòu),無法直接領(lǐng)導(dǎo)大規(guī)模的宣傳動(dòng)員工作。但在中共及左翼人士的號(hào)召之下,文工會(huì)吸納了比原來第三廳更廣泛的社會(huì)精英,他們利用有限的資源和公開合法的地位,舉辦各種學(xué)術(shù)講座,以學(xué)術(shù)的名義宣傳抗戰(zhàn)和民主思想。在文工會(huì)的一系列工作中,中國(guó)共產(chǎn)黨始終用建設(shè)“抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線”的思路來指導(dǎo)文化工作,鼓舞了社會(huì)各界團(tuán)結(jié)一致、抗戰(zhàn)到底的決心,在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)之下,“抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線”的理論與實(shí)踐不斷深入人心。

在武漢抗戰(zhàn)背景下,國(guó)共兩黨關(guān)于第三廳的機(jī)構(gòu)設(shè)置與人事組織的博弈,既是關(guān)于政治機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪、文藝政策的沖突,更是中共建立“抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線”訴求與國(guó)民黨在行政機(jī)構(gòu)沿革中形成的“一個(gè)政府、一個(gè)主義、一個(gè)領(lǐng)袖”政治邏輯的對(duì)抗。但從人事安排的分歧不難看出,雙方并未真正做到相互信任、生死與共,即便是在表面上實(shí)現(xiàn)了妥協(xié),但始終都對(duì)對(duì)方保持著高度的防范與戒備。第三廳中的政治博弈僅僅是第二次國(guó)共合作中沖突與摩擦的冰山一角,其背后的深層矛盾也隨著抗戰(zhàn)局勢(shì)的變化時(shí)隱時(shí)現(xiàn)。

盡管國(guó)共兩黨在政治邏輯與工作方式上存在質(zhì)的區(qū)別,但不可否認(rèn)雙方都是圍繞在抗日救國(guó)的旗幟之下,第三廳的工作成績(jī)也是兩黨共同奮斗的結(jié)果。但隨著抗戰(zhàn)形式的不斷變化,國(guó)民黨黨派意志(領(lǐng)袖意志)與國(guó)家意志的矛盾愈發(fā)凸顯,政策的左右搖擺給國(guó)共合作以及黨內(nèi)政治工作帶來了負(fù)面影響。相比之下,共產(chǎn)黨對(duì)第三廳的領(lǐng)導(dǎo)力是顯而易見的。在中共正確抗戰(zhàn)路線的指導(dǎo)下,第三廳得以在短時(shí)間內(nèi)吸納到眾多的文化精英和社會(huì)團(tuán)體,迅速開展文藝宣傳活動(dòng),中國(guó)共產(chǎn)黨也在整個(gè)抗戰(zhàn)過程中保持了與各民主黨派、社會(huì)賢達(dá)的長(zhǎng)期友好狀態(tài),真正意義上建立了“抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的戰(zhàn)斗堡壘”(34)陽翰笙:《第三廳——國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)戰(zhàn)斗堡壘(一)》,《新文學(xué)史料》1980年第4期,第16頁。,不僅為國(guó)統(tǒng)區(qū)形成追求民主、自由的社會(huì)思潮起到了重要的推動(dòng)作用,而且為取得抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利奠定了堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。

- 安徽史學(xué)的其它文章

- 元末江浙地區(qū)的筑城活動(dòng)與地方政局的變動(dòng)

- 新中國(guó)成立初期浙南沿海的剿匪斗爭(zhēng)

——基于漁業(yè)問題的研究 - 灘田開發(fā)與界域糾紛

——清至民國(guó)時(shí)期蘇皖老子山劃界問題案例分析 - 憑海制陸:美國(guó)印度洋戰(zhàn)略的起源(1963—1966)

- 戰(zhàn)爭(zhēng)、政治與傳染病防控:戰(zhàn)時(shí)澳大利亞政府對(duì)本土瘧疾疫情的應(yīng)對(duì)(1943—1944)

- 星星之火,何以燎原:經(jīng)濟(jì)邏輯與紅四軍發(fā)展方向的抉擇(1928—1930)