立足語文要素,優化課堂教學

丁長征

[摘 要]語文課程是以立德樹人為根本任務,以促進學生核心素養發展為目標的綜合性、實踐性課程。統編語文教材三年級上冊《大青樹下的小學》是學生由低年級進入中年級學習的第一篇課文。教學時,教師要對課文進行深入解讀,圍繞單元人文主題和語文要素進行教學設計,優化課堂教學過程,讓學生理解文本內容,掌握學習的方法,獲得語文素養的提升。

[關鍵詞]語文要素;課堂教學;教學設計;教學反思

[中圖分類號] G623.2 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2023)10-0083-04

《義務教育語文課程標準(2022年版)》中對語文課程的目標進行了界定:“義務教育語文課程圍繞立德樹人根本任務,充分發揮其獨特的育人功能和奠基作用,以促進學生核心素養發展為目的,以識字與寫字、閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究等語文實踐活動為主線,綜合構建素養型課程目標體系。”作為基礎性學科,語文教學的重要性不言而喻。

統編語文教材三年級上冊《大青樹下的小學》是學生進入第二學段后學習的第一篇課文,是中年級夢想啟航的第一課,具有重要的教學價值。下面基于語文核心素養,立足課程標準與教材內容,對《大青樹下的小學》一課進行教學設計,并對教學實踐進行反思,以優化課堂教學效果,提升學生的語文核心素養。

一、《大青樹下的小學》教材分析

《大青樹下的小學》描寫了一所邊疆小學的美麗景色,展現了來自不同民族的學生在學校里快樂學習、快樂成長的圖景。這一單元的人文主題是“美麗的校園,成長的搖籃,夢想啟航的地方”;語文要素有二:“閱讀時,關注有新鮮感的詞語和句子”指向閱讀要素;“體會習作的樂趣”指向習作要素。教學時,教師要緊扣人文主題和語文要素這兩條主線,以雙線并行的方式展開教學。具體來說,主要有三個方面。

(一)“潤物細無聲”:關注有新鮮感的詞句,激發想象

本課的課后習題第一題要求學生“朗讀課文,一邊讀一邊想象課文描寫的畫面。在文中畫出有新鮮感的詞句和同學交流”。這一習題緊扣單元語文要素,要求學生在朗讀的基礎上理解新鮮詞句。這體現了閱讀是學生個性化表達的行為。所謂有新鮮感的詞句,指學生首次接觸到的詞句,帶有個體的主觀感受。

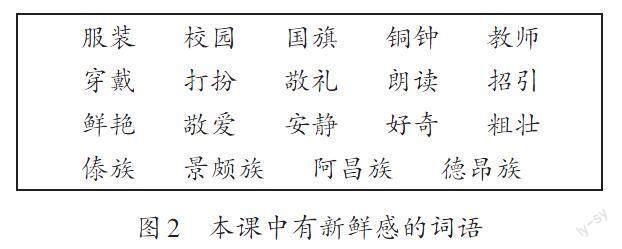

在本課中,對學生而言有新鮮感的詞語和句子大致可以分為五類。一是表現出邊疆風貌的詞句,如“坪壩”“絨球花”“太陽花”“鳳尾竹”等。這些詞語距離學生的生活實際較遠。教學時,教師可以出示相應的圖片,讓學生產生直觀感受。二是學生比較陌生的民族名稱,如“景頗族”“阿昌族”“德昂族”等。此部分內容可以結合“資料袋”欄目中提供的圖片來學習,幫助學生體會“那鮮艷的服裝,把學校打扮得絢麗多彩”等句子。三是“從……從……從……”和“向……向……向……”的句式,具有層層遞進、節奏感強的特點。對于此部分內容,教師可以按照“朗讀—想象—說一說—寫一寫”的順序進行教學。四是課文第3自然段,描寫了樹枝、鳥兒、猴子等動植物,生動活潑,以窗外的寧靜來襯托學生學習的專心致志。教學這部分內容時,教師可以先引導學生讀一讀,感知文中的環境描寫;再讓學生說一說作者是怎樣表現窗外安靜的;最后,教師追問:“難道是窗外的小鳥兒能聽懂學生讀書的內容嗎?”引導學生反復閱讀,加深體會。五是文本的最后兩句話,以景結尾,畫面感極強,余味悠長。教學時,教師可引導學生朗誦、體會、想象這兩句話,在頭腦中呈現畫面,感受學校的可愛。

對于有新鮮感的詞句,不同的學生有不同感受,教師要尊重學生獨特的感受體驗,充分發揮學生的主體作用。

(二)“只緣身在此山中”:借插圖為語文學習插上翅膀

教材的插圖是重要的教學資源,教師要深入發掘并充分發揮它的助學效果。例如,本冊教材的第1頁是第一單元的單元導讀,其中的插圖與單元人文主題相契合,圖畫鮮艷,富有童趣:微笑著的小女孩有一雙水汪汪的眼睛,她一只手握著盛開的“花兒傘”,一只手伸向前方,接住落下的雨滴;她跪在蝸牛的脊背上,蝸牛也微笑著在青草地上前行。蝸牛與小女孩不正是向著夢想的方向前行嗎?通過插圖,本單元的人文主題體現得淋漓盡致。教學時,教師可以引導學生結合單元人文主題,說一說對這一幅插圖的感受,讓學生對本單元的學習充滿期待。

又如,本冊教材第2和第3頁的插圖是《大青樹下的小學》一文中學生上課的情景,是對課文第3自然段的詮釋。結合插圖,學生更容易理解文本內容。第4頁“資料袋”欄目中的插圖屬于寫實類插圖,分別展現了傣族、景頗族、阿昌族、德昂族的民族服飾。教學時,教師可引導學生觀察圖片,再拓展相應的圖片和視頻,讓學生對這些少數民族的了解更加深刻。教材中的插圖內容不同,各有用處。教學時,教師要靈活利用,各有取舍。

(三)“為有源頭活水來”:遷移運用,以讀促寫

本單元的習作要素是“體會習作的樂趣”。這體現了三年級習作教學是培養學生習作興趣的關鍵時期。教學本課時,教師可借助課后習題進行寫作教學。

本課的課后習題第二題為:“這所學校有哪些特別的地方?用自己的話說一說。”這實際上是讓學生理解大青樹下的小學是一所民族小學、 一所邊疆小學,一所可愛的小學;其更深層次的意義在于讓學生知道我國是一個統一的多民族國家,從而樹立起對國家的認同感。教學時,教師要引導學生回憶課文中自己印象最深刻的地方,并鼓勵學生用自己的話表述出來。

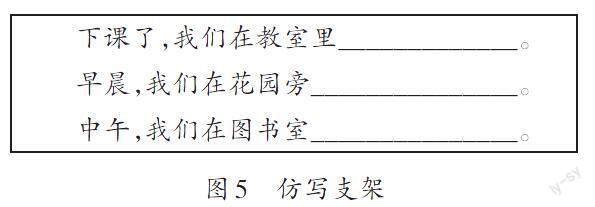

本課的課后習題第三題為:“你的學校是什么樣的?同學們在學校里做些什么?選擇一個場景說一說。”并給了一些場景提示:“教室里”“操場上”“花壇邊”“圖書室里”“教學樓前”“大樹下”,還有時間狀語的引導:“上課的時候……”“放學了……”這是在第二題的基礎上,將表述任務拓展到學生的實際生活中,由此及彼,由課文到生活,實踐性指向顯而易見。教學時,教師可以先引導學生說說校園中有哪些美麗景色、有哪些設施。如,教室是學習的地方,是學生最熟悉的場所;操場是學生活動的地方,是學生喜歡的去處;圖書室是學生暢游知識的天地,蘊藏著許多智慧;花壇邊是學生玩耍的地方,也是蝴蝶飛舞的場所……接著,教師引導學生選擇自己印象深刻、特別感興趣的場所,在課后進行觀察,可以選在不同的時間段觀察,如下雨時的操場是什么樣的,晴天的操場又是什么樣的……引導學生盡量運用課文中學習到的詞句和自己平時積累的詞句進行表達。利用課后習題,從說一說大青樹下的小學,到說一說自己的學校,體現了語文學習從課內到課外,層層遞進,螺旋上升的過程。

總之,教師要把握教學目標,自然銜接,平穩過渡,教好從低年級到中年級語文學習的第一課。

二、《大青樹下的小學》教學設計

(一)教學目標

1.認識“壩”“漢”“艷”等10個生字,能夠書寫“晨”“絨”“讀”等13個字,能夠認讀“早晨”“穿戴”等21個詞語。

2.能正確、流利地朗讀課文,能邊讀邊想象畫面,能找出文中有新鮮感的詞句,圈畫出來并與同學交流。

3.能用自己的話說出大青樹下的小學和自己的學校的不同之處,能借助提示描述自己學校中的某個場景。

(二)教學過程

【第一課時】

1.明確單元主題

導入新課,點明學生由低年級向中年級成長的身份進階;引導學生關注單元導讀頁的插圖,利用多媒體出示本冊教材目錄,并聚焦第一單元目錄,帶領學生理解本單元的人文主題和語文要素,再引入《大青樹下的小學》的教學,引導學生由文章標題入手學習課文。

2.學習有新鮮感的詞句,走進風景搖曳的小學

(1)自讀課文,說說你的感受。

(2)聆聽歌曲《五十六個民族五十六朵花》,交流你的想法。

(3)反復朗讀課文,讀準字音,讀通句子。

(4)反饋交流。

①理解“新鮮”。先讓學生自主交流和體會“新鮮”一詞的意思,再引導學生借助工具書理解“新鮮”一詞。《現代漢語詞典(第7版)》中“新鮮”一詞的解釋之一為“新奇;稀罕”(見圖1)。教師可讓學生基于此深入理解詞義。

②畫出“新鮮”。引導學生討論在自主閱讀課文的過程中,發現了哪些有新鮮感的詞句。根據學生的回答,在多媒體上出示關鍵詞,如“傣族”“景頗族”“阿昌族”“德昂族”等(見圖2)。

③讀出“新鮮”。帶領學生朗讀課文中體現出新鮮感的詞句。

④拓展“新鮮”。利用多媒體出示“資料袋”欄目中關于民族服飾的插圖,引導學生體會到生活在我國這樣一個多民族國家的自豪感。

(5)認一認。圍繞重點生詞,引導學生識字與掌握詞義,如“坪壩”“絢麗多彩”等。

(6)寫一寫。出示本文要求會寫的13個生字,并按字形結構進行分類教學,如左右結構的“艷”“靜”、上下結構的“晨”“裝”等字;再重點指導學生書寫,如“絨”字的書寫要注意穿插避讓、“戈”字的書寫橫短斜鉤長,撇要穿過斜鉤,等等。

(7)快速默讀課文。要求學生快速默讀課文,做到不出聲、不指讀。

(8)想一想。引導學生思考:“《大青樹下的小學》先寫了? ? ? ? ;然后寫了? ? ? ? ;最后寫了? ? ? ? 。”以此概括課文內容。

3.小結

以問題小結:“這所大青樹下的小學還有哪些特點?請你在課后找一找,讀一讀。”

【第二課時】

1.復習引入

(1)讀一讀有新鮮感的詞語和句子。

(2)復習“新鮮”的含義。

2.方法遷移,聚焦有新鮮感句子

(1)聚焦第1自然段,畫出有新鮮感的句子。

(2)利用對比,體會句子的新鮮感(多媒體出示圖3)。

①先出示前一句,讓學生讀一讀,讀出節奏感,并嘗試在腦海中呈現畫面,用自己的話將畫面表述出來。

②出示相應的插圖,讓學生具體感受有新鮮感的畫面。

③出示后一句,將兩句進行對比,說一說哪一句更好。

④用“從……從……從……”的句式說話。

⑤仿照“同學們向在學校里歡唱的小鳥打招呼,向敬愛的老師問好,向高高飄揚的國旗敬禮”這句話,用“向……向……向……”的句式說話。

3.小結,習得方法

總結第1自然段中尋找、體會新鮮感的方法,并將方法遷移至第2、第3自然段的學習中。

4.方法遷移,聚焦全文

默讀第2、第3自然段,圈畫出有新鮮感的詞語和句子,想象畫面,思考大青樹下的小學還有哪些特別之處,并進行交流反饋。

5.體會結尾,回味悠長

(1)朗讀結尾,想象畫面。

(2)對比分析,思考哪一句話寫得更好(多媒體出示圖4)。

6.方法遷移,寫一寫

出示本課課后習題的最后一題,提示學生選擇自己喜歡的場景和印象深刻的時間段,描述校園一角(多媒體出示圖5)。

7.拓展閱讀,提升素養

(1)交流作者信息,拓展背景資料。

(2)閱讀吳然的作品《和花朵說悄悄話》,試著找出有新鮮感的詞句進行分享。

三、《大青樹下的小學》教學反思

上述教學,首先,借助詞典對“新鮮”一詞的解釋,引導學生說說什么是“新奇”“稀罕”,讓學生知道“新鮮”具體指“第一次見到的陌生的事物”。有了這個認識,學習有新鮮感的詞句的支架就搭建起來了。其次,圍繞第1自然段進行指導性教學,總結并遷移學習方法,引導學生借助在第1自然段中學到的方法,自主學習第2、第3自然段,體會大青樹下的小學的特別之處,并聯系生活實際說一說、寫一寫自己學校的某個場景。最后,進入第4自然段的學習,利用朗讀比較的方式,引導學生體會“一切景語皆情語”的內涵,實現對學生語文核心素養的培養。

本課教學緊扣單元語文要素,有效落實教學目標。《大青樹下的小學》是學生進入中年級后學習的第一篇課文。教學本課時,筆者引導學生體會從第一學段到第二學段文本的變化;同時,抓住語文要素中的“關注有新鮮感的詞句”,在第一課時以集中識記的方法引導學生學習生字詞,在第二課時引導學生習得方法、遷移方法。回顧教學過程,也發現了一些不足之處,如在方法遷移教學中,引導學生進行拓展寫作時只是蜻蜓點水,未能給學生進行習作分享、評價、修改的機會。針對教學過程中存在的不足,筆者會繼續探索,以期優化課堂教學,實現提升學生綜合素養的目標。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2] 管崔榮,張寶玲.《大青樹下的小學》教學設計及意圖[J].教育視界,2018(18):53-56.

[3] 姜樹華.聚向“新鮮感”:有心、有料、有情:三上《大青樹下的小學》(第一課時)教學[J].小學教學設計,2022(25):39-40.

(責編 韋於坊 韋 雄)