元宇宙中社會化交互學習的特征與發展路向

韓繼寧 劉革平 王思玉

摘要:隨著元宇宙技術平臺的快速發展和用戶資本的積累,其社會交互特征更加凸顯。如何針對元宇宙平臺中的社會化交互學習的特征和規律進行分析和提煉,成為推進元宇宙平臺賦能教學研究的重要突破口。活動理論為元宇宙中社會化交互學習分析提供了新穎的理論視角和支持框架。基于活動理論的分析框架,運用內容分析法對15個元宇宙平臺中社會化交互學習案例進行深入分析發現,從活動理論結構要素構成來看,元宇宙中社會化交互學習具有主體多樣化,客體層次化,工具高沉浸、跨端適配和虛實融合化,規則由內外雙輪驅動,分工由區塊化創建、智能化聯通和具身化實施構成等典型特征。從活動理論各要素形成的4個子系統來看,未來元宇宙中社會化交互學習的生產子系統應進一步創設主體在元宇宙工具調節下的社會化交互學習活動,交流子系統應持續構建和優化元宇宙中社會化交互學習共同體規范的規則體系,消耗子系統應專注于探索主體在平行元宇宙共同體中的多層網絡演化,分配子系統應不斷推動智能時代共同體角色分工的升級和轉型。

關鍵詞:元宇宙;社會化交互學習;活動理論;內容分析法;虛擬現實

中圖分類號:G434 ? 文獻標識碼:A ? ?文章編號:1009-5195(2023)02-0057-10 ?doi10.3969/j.issn.1009-5195.2023.02.007

基金項目:國家自然科學基金面上項目“VR環境下深度認知追蹤關鍵技術及學習干預模型研究”(62277044);教育部2022年度國際中文教育研究一般項目“教育人工智能輔助中文學習的策略研究”(22YH92C)。

作者簡介:韓繼寧,博士,講師,西南大學教育學部(重慶 400715);劉革平,博士,教授,博士生導師,西南大學教育學部(重慶 400715);王思玉,本科生,西南大學教育學部(重慶 400715)。

元宇宙的提出可謂虛擬現實(Virtual Reality,VR)發展過程中的里程碑事件。元宇宙是一個開放、自由、復雜且巨大的虛擬數字世界,其本質是呈現給用戶平行于真實世界的“數字孿生”空間(劉革平等,2021)。隨著全球著名在線社交網絡Facebook更名為Meta并將其品牌重塑為“社交元宇宙”,以及各大元宇宙平臺暴漲的日活用戶及其高頻的信息交換,元宇宙的社會交互特征更加凸顯。針對學生群體而言,社交方式的轉變必將影響其學習方式發生變化。元宇宙不僅能在互動學習環境中發揮重要作用(Rospigliosi,2022),而且也能為學生提供嶄新的、互動的、高度靈活的學習環境和學習體驗,如提供多樣化教育資源、支持多元化學習活動、實現智能化教學評價等(劉革平等,2022)。當前元宇宙仍然處于起步和飛速發展階段,元宇宙空間也可能由于缺少教育理論的支持和制度制約而脫離真實的教育和社交規則,從而異化成為“模擬的缺失”①(Baudrillard,1983)。現有研究多聚焦于對元宇宙概念、意義和開發的探索,鮮有對元宇宙中社會化交互學習的深入討論,因而也難以對元宇宙中社會化交互學習實踐推進提供有效支撐和指導。有鑒于此,本文將以活動理論為指導,基于元宇宙中社會化交互的三類社區分類(Rospigliosi,2022),對15個元宇宙社交平臺進行比較分析,以期探究其中社會化交互學習活動的各要素特征和發展路向。

一、文獻綜述

1.元宇宙教育應用現狀

教育元宇宙是運用VR/AR/MR、數字孿生、5G、人工智能、區塊鏈等新興信息技術塑造的虛實融合教育環境,具有虛擬與現實全面交織、人類與機器全面協同、學校與社會全面聯結等特征(劉革平等,2022)。元宇宙具有巨大的教育潛力,既有助于轉變和構建多元化教學空間,拓展參與主體的教學實踐場域;也有利于為學校高難度、高成本的實踐訓練提供解決方案,構建多場景實訓空間,促進學生的發展。

當前學者們對元宇宙教育應用的研究主要聚焦兩個方面:一是與教學改革相融合,主要體現在利用元宇宙構建語言、醫學、信息科學等教學場景,如通過搭建元宇宙仿真語言學習空間(Park et al.,2022)和創設元宇宙醫用放射儀器操作場景(Kanematsu et al.,2014),以推動教學改革。還有研究者在網課中使用元宇宙進行交互合作(Suzuki et al.,2020),甚至在元宇宙中開設戶外安全課程(Khan et al.,2021),以探索其教學效果。二是與教學方法相結合,如有研究者將基于問題的教學方法與元宇宙相結合,通過VR設備采集學生的眼動數據,以此了解學生在解決問題時遇到的困難(Barry et al.,2015),以及在元宇宙中結合基于問題式教學法開展教學活動并進行評估(Kanematsu et al.,2009)。

2.基于元宇宙平臺的社會化交互學習

伴隨人類社會結構由“物理—社會”二元空間結構向“物理—社會—信息”三元空間結構的轉變(潘云鶴,2018),由信息空間衍生出的新的社會空間逐步受到人們的重視,基于元宇宙形成的社會空間亦是如此。羅斯皮廖西(Rospigliosi)將元宇宙中的社會化交互社區分為第二人生、VR社交游戲和元宇宙會議三大類(Rospigliosi,2022)。

當前已有一些教育機構與第二人生平臺合作構建學習環境,如羅斯大學構建了基于元宇宙的模擬臨床環境(Pereira et al.,2018),也有研究者聚焦于沉浸式學習環境的設計與實施(De Back et al.,2021)。雖然VR社交游戲發展迅猛,也聚集了上億的用戶,且有研究指出使用羅布樂思的兒童在學習中可能會有更高的參與度(Meier et al.,2020),但是很少有涉獵基于VR社交游戲的學習研究。元宇宙會議克服了原來虛擬空間交互中存在的屏幕隔離、交互少、學習效果差等問題(Han et al.,2022),允許多用戶通過VR技術進入虛擬會議室進行交互,以達到身臨其境的效果。例如,虛擬會議空間Horizon Workrooms就允許用戶身在家中與同伴在虛擬辦公室中進行討論和協作,或者在宿舍中“身臨”一場學術講座(Zuckerberg,2021)。顯然,基于元宇宙平臺的社會化交互學習已逐漸成為人機交互和計算機支持的協作學習的嶄新領地。然而現階段我們對此環境中的社交特征并不了解,亟需通過研究深入地探索。

3.活動理論視角下的元宇宙社會化交互學習

關于社會互動與學習之間的關系探討早已有之。維果斯基(Vygotsky)早在1978年就指出社會互動對兒童的認知發展起著至關重要的作用(Vygotsky,1978)。隨后的研究也證明了社會化交互在學習中扮演著重要角色,與他人互動可以有效地幫助學習者組織想法、反思自我、尋找差距(Chi et al.,2001;Okita,2012)。活動理論作為一個理解社會文化背景下人類行為的經典理論框架(Lantolf et al.,2006),被越來越多的學者用于分析各種社會交互行為。為此,本研究嘗試應用活動理論來分析元宇宙中的社會化交互學習行為。具體而言,活動理論包含主體、客體、工具、規則、共同體、分工6個要素,各要素之間又組合形成生產、消耗、交流和分配4個子系統,最終導向目標結果(見圖1)(Engestr?m,1987)。在智慧教育視閾下,活動理論可通過展示學習模式與目標結果之間的交互狀態,從而有效解釋科技輔助學習的復雜生態(Ali et al.,2015)。而且已有研究證明了活動理論在解釋智慧教育中學習活動如何發生的有效性,如借鑒活動理論構建智慧課堂教學模式(王興宇,2020)、分析數字閱讀效果(吳娟等,2022)、探索協作學習(余亮等,2014;Ali et al.,2015)和人機交互效果(Kaptelinin et al.,2012),甚至將活動理論應用于智慧教育數據治理(董曉輝,2021)研究中。這些研究為我們運用活動理論進一步探索元宇宙中的社會化交互學習提供了參考依據。

二、研究設計

1.分析框架

本研究依據經典的活動理論,結合喬納森(Jonassen,D. H.)等人改進的活動理論分析框架(Jonassen et al.,1999),構建了基于活動理論6要素的元宇宙社會化交互學習分析框架(見表1)。基于該分析框架,本研究具體探討如下兩個問題:一是元宇宙中社會化交互學習的特征為何,二是如何在元宇宙中設計和實施社會化交互學習活動。

2.研究樣本

研究基于羅斯皮廖西劃分的三類元宇宙社區(Rospigliosi,2022),并利用CNKI、Web of Science、Scopus和ProQuest四個數據庫搜索在元宇宙中開展學習活動的相關研究,同時充分考慮到元宇宙平臺的用戶數量、知名度和媒體評價等因素,最終遴選出符合研究需求的元宇宙社會化交互平臺15個。其中有9個屬于第二人生社交平臺,3個屬于VR社交游戲平臺,3個屬于元宇宙會議平臺(見表2)。

3.分析方法

本研究采用定向內容分析法進行分析。內容分析法是對傳播內容做客觀而又系統的量化,并加以描述的一種研究方法(董曉輝,2021)。而定向內容分析法是一種由理論引導的、采取自上而下結構式的分析方法(Hickey et al.,1996),它一方面可以讓研究者更加聚焦研究問題和明晰研究變量,另一方面也可以在當前研究語境中驗證和拓展已有的研究理論(Hsieh et al.,2005)。根據內容分析法的分析流程(Hsieh et al.,2005;Bengtsson,2016),研究依據元宇宙中社會化交互學習分析框架,將每個單獨的樣本視為獨立的分析單位,對15個元宇宙社交平臺進行解構,并對平臺的目標與功能、硬件設備、平臺條款、用戶準則、教學資源與活動等內容進行編碼分析,然后再根據活動理論6要素對其進行逐級歸類。為了避免研究人員在處理數據時的偏見,編碼和歸類由兩位研究人員協商進行,最終形成分析所用的聚類主題。

三、活動理論視域下元宇宙中社會化交互學習的特征

1.主體:呈現出多樣化特征

元宇宙社區中的參與個體主要包含大學生、在職人員、中小學生、教師、家長、開發者,涉及的教育領域主要有高等教育、職業培訓、中小學教育、教師培訓、藝體教育、場所教育、家校共育、STEM教育等,如表3所示。其中,高等教育主要是院校通過與元宇宙平臺合作,共同構建虛擬大學、虛擬仿真課程,開展虛擬會議和講座等實現。中小學教育主要是通過創建虛擬教室、虛擬校園、虛擬實驗室等,運用VR技術來還原中小學的日常教學和活動,以達到增強學習體驗和提升學習效果的目的。教師作為主體在元宇宙社區中參與的主要活動有教師培訓、資源創建、課程開發、教學實施等。還有教師、學生和家長共同加入元宇宙平臺開展STEM教育和家校共育活動,如開展協作編程和創意活動,以及協同構建元宇宙中的資源。另外,所調研的元宇宙平臺中有13個提供了開發者平臺,它們提供了各類源代碼、工具和資源以幫助開發者構建虛擬世界和定制應用程序。藝體教育和場所教育在15個樣本平臺中開展得相對較少,主要為教師和學生在元宇宙平臺中進行音樂欣賞、體育動作與規則學習、博物館參觀等活動。

2.客體:形成三層結構特征

活動客體是活動主體的操作對象,指向元宇宙社區中的“原材料”和“問題空間”,客體能助力主體實現目標。15個元宇宙社會化交互平臺中涉及的客體包括交互和協作活動、教學空間、資源創作空間、虛擬課程、交易空間、娛樂活動等(見表4)。對這些客體要素進行進一步地提煉和歸納,可得到一個三層結構的客體模型(如圖2所示):其中最底層是元宇宙平臺層,對應的主體為元宇宙開發者,其為元宇宙中的社會化交互學習提供了支撐基礎;中間層是元宇宙平臺中形成的各類交互空間層,對應的主體為元宇宙開發者和應用者,其為元宇宙中的社會化交互提供了必需的教學、資源、課程和交易等客體要素;頂層是活動應用層,對應的主體為元宇宙中的教師和學生群體,主要涉及娛樂活動、交互活動和協作活動等。三個層級自底向上相互支撐。從當前的研究現狀來看,元宇宙中的社會化交互學習主要集中在中間層,以學習者參與元宇宙中的資源、部件和子空間的開發與建設為主要活動。

3.工具:體現出高沉浸、移動便捷、跨端適配和虛實融合特征

工具對活動起著調節作用,客體正是在工具和符號的幫助下才轉化為目標結果。通過對15個元宇宙社會化交互平臺所提供的工具進行歸類發現,當前元宇宙平臺中使用的工具主要分為VR頭盔、VR一體機、基于手機的VR、桌面式VR和混合現實等類型。其展現出如下四個特點:一是高沉浸性。為了讓用戶擁有高交互、高沉浸和高臨場感,幾乎所有的元宇宙平臺都支持VR頭盔接入。二是移動便捷。當前主流的元宇宙平臺都開始支持VR一體機和基于手機的VR接入,雖然現階段其真實感、沉浸感和具身感相較于VR頭盔仍有一定的差距,但是由于其工具的便捷化、移動化和輕量化優勢而日益受到用戶的青睞。三是跨端適配。為了吸引更多用戶,多數元宇宙平臺不僅允許VR頭盔接入,而且支持桌面式VR接入,并且通過將各終端數據打通來吸引更多用戶加入元宇宙平臺。四是虛實融合化。新工具的產生和更迭也促使元宇宙平臺不斷升級和進化,15個元宇宙平臺中有5個平臺開始支持混合現實工具,它們通過將現實和虛擬世界相融合而形成新的元宇宙環境。

4.規則:展現出內外控制的雙輪驅動特征

規則是指在活動系統內約束行動的顯性和隱性的法規、規范、慣例和標準。元宇宙社會化交互的規則呈現出“雙輪驅動”的特征,其中以內在控制規則為主、外在控制規則為輔。內在控制是指用戶將規則自覺內化,并在行為、倫理、合約等方面約束自身;外在控制是指外部壓力對用戶的強制影響。雙輪驅動的規則具體體現在行為、內容、數據和信息安全、用戶隱私、青少年監管、版權6個方面(見表6)。從編碼結果來看,行為和內容方面的規則不僅體現了平面網絡社交中的要求(如禁止騷擾、違禁內容等),也體現了對現實生活中人類行為的要求(如禁止暴力、自我傷害、跟蹤等)。由于元宇宙社交中高具身化和高沉浸性的特點,因而需要采用更嚴格的規則。元宇宙社交平臺也高度重視數據、信息、隱私和版權的安全,并設置了相應的約束條件和限制規則。大多數元宇宙社交平臺還設置了用戶年齡限制,或者根據年齡對內容進行了分級,甚至專門設立了青少年賬號并要求在家長的監管下使用。此外,每個元宇宙平臺都針對違規行為采取了限制流量、警告整改、封停賬號、違法報警等不同程度的外在控制措施。盡管如此,將元宇宙社會化交互層面的規則運用到學習中,還可能存在一些問題:如缺少統一的算法和標準去評估元宇宙社交平臺中的信息和數據安全以及用戶行為規范,缺少全面和主動的外在控制來監管違規行為和內容從而導致元宇宙社交的“黑洞”,缺少跨平臺的數據和資源共享規則致使用戶學習數據和資源跨平臺的交換和流動受阻等。隨著元宇宙中學習活動的增多,需要進一步完善專門針對社會化交互學習活動的規則。

5.分工:體現為區塊化創建、智能化聯通和具身化實施三類任務特征

分工可以理解為角色中介物,即在明確活動主體的前提下,根據任務性質和權力地位來分配任務。元宇宙社交平臺中的分工任務可歸納為區塊化創建、智能化聯通、具身化實施三類。區塊化創建類任務包括構建元宇宙交互空間和創建學習資源;智能化聯通類任務是指將學習者與恰當的資源建立連接并匹配給學習者;具身化實施類任務是指利用元宇宙社區豐富的教學資源和智能化技術來支持教師開展精準教學和學習者的個性化學習,具體包括組織和參加教學活動、分享學習資源、協作完成任務(見表7)。

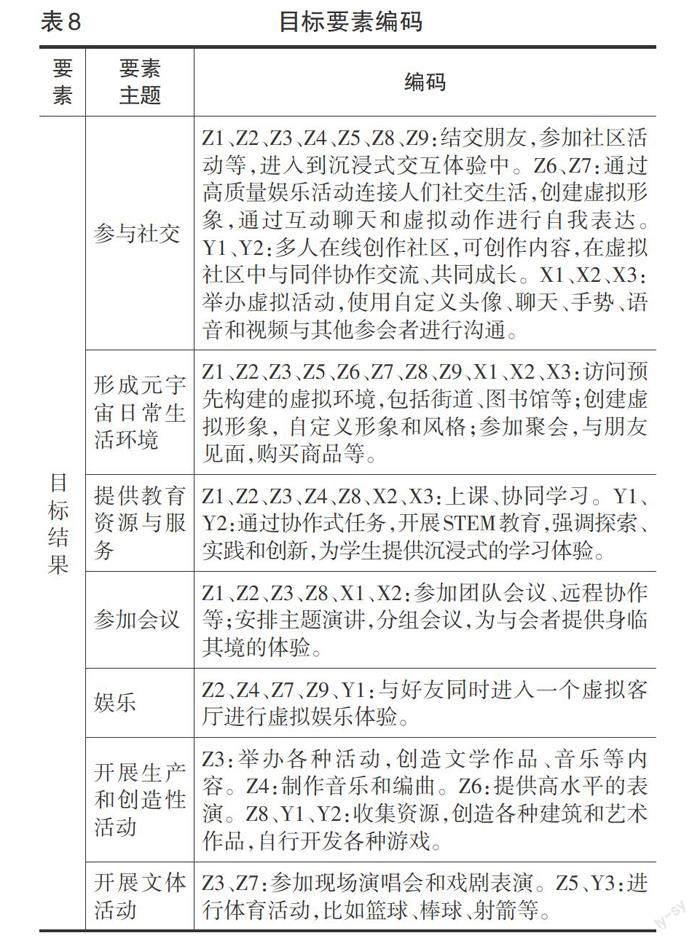

6.結果:生成5類目標結果

結果與目標相照應,是指活動主體利用工具、規則和分工作用于客體而生成的結果。從表8可知,元宇宙中社會化交互學習的目標結果可歸納為參與社交、形成元宇宙日常生活環境、提供教育資源與服務、參加會議、娛樂、開展生產和創造性活動、開展文體活動等類別。進一步分析發現,元宇宙社會化交互學習的目標結果呈現出5個鮮明特點:一是由廣義的交互社區逐漸向精細化的主題社區轉變,如從以社交為目的的社區發展成為以STEM或數學學習為目的的專業交互社區。二是由單一平行的元宇宙空間逐漸轉向多元復雜的元宇宙空間,學習者將不再局限于一個平行于現實生活的元宇宙空間,而是根據自己的愛好和需求逐漸形成多個平行的元宇宙空間。三是用戶創建的子空間數量迅速增長,這將導致大量獨立元宇宙群組的涌現。四是學習者在元宇宙中不再是單方面的參與者,已成為資源的重要創建者和生產者,他們將在元宇宙空間中不斷創建資源、開展生產活動、進行交易等,從而促進元宇宙空間的持續動態發展。五是從對現實的不斷模擬迭代走向對現實的超越,許多元宇宙社區不僅追求對現實世界的模仿,而且還嘗試讓用戶完成對現實世界的超越,如創設北極、海底等極限場景。

綜上所述,從活動理論的主體、客體、工具、規則、分工、結果6個要素來審視,元宇宙社會化交互學習社區已經取得了較快的發展,并已初步形成了較為完善的社會化交互學習活動體系。特別需要說明的是,本研究在運用活動理論確定分析框架時,將“共同體”界定為六大要素之一,但是在具體分析過程中,卻并未專門針對“共同體”這一要素進行特征分析,而是將活動理論最終指向的“結果”作為要素之一進行了特征分析,主要基于如下考量:本研究將“共同體”界定為在元宇宙社會化交互活動中,學習者根據個人的興趣愛好和相關利益(Valdez et al.,2020),主動加入到元宇宙社會化交互學習平臺而形成的群體。由于現階段的“共同體”主要聚焦于平臺層面,而元宇宙平臺尚處于發展階段,故其共同體的特征還有待形成。隨著元宇宙平臺中學習者數量和交互學習活動的增多,平臺中形成的共同體也將逐步增多,屆時再探究其特征才更有必要。另外,活動理論結構圖最終指向的“結果”,既是“主體”使用“工具”作用于“客體”時所產生的“結果”,也是表征元宇宙中社會化交互學習成果和推動元宇宙發展的重要因素,因此本研究將“結果”作為要素之一進行了相應的特征分析。

四、活動理論視域下元宇宙中社會化交互學習的發展路向

鑒于元宇宙中社會化交互學習的巨大潛能,有必要探討其未來發展路向并提出有價值且具有針對性的設計和應用建議。前文基于活動理論6要素分析了其社會化交互學習的特征,在此基礎上,研究將基于活動理論的4個子系統進一步闡釋其社會化交互學習的未來發展路向。

1.生產子系統:構建主體在元宇宙工具調節下的社會化交互學習活動

生產子系統表征了主體、工具和客體3個要素之間的交互關系。生產過程是活動系統中最重要的環節(王興宇,2020),其強調主體如何借助并使用中介工具完成活動的目標。在本研究中,主體在工具媒介的調節下,與客體形成了良好的交互關系。作為活動主體的學習者,他們借助元宇宙工具的高沉浸、移動便捷、跨端適配和虛實融合等特性廣泛并深度地融入社會化交互學習活動。從元宇宙技術工具發展的4個階段(即桌面式、沉浸式、擴展現實與數字孿生、虛實融合)(劉革平等,2021)來看,元宇宙平臺中的生產系統也體現出對技術工具的傳承和創新應用。例如,一方面元宇宙平臺允許多個用戶在同一虛擬空間建立連接,并在其中共同生活、社交和學習;另一方面也允許學習者利用VR頭盔和手柄操控電腦鍵盤、屏幕、樂器、手術器械,初步打破了現實與虛擬之間的壁壘,而使兩者更好地融合起來。未來以便攜化和輕量化為優勢的VR一體機將會應用到元宇宙平臺中,它將為學習者提供更加快捷、高效、高質量的學習體驗,進而推進元宇宙中社會化交互學習的全面升級。

從元宇宙中社會化交互學習的應用場景來看,元宇宙平臺可以為素質教育、全納教育、職業教育和終身教育不斷賦能(劉革平等,2022)。盡管元宇宙中社會化交互學習已經在素質教育、職業教育和終身教育中開始應用,但其在全納教育中受到的關注較少。實際上,元宇宙平臺創造的無障礙空間、虛擬形象、差異化學習活動可以有效幫助特殊學生群體彌補其弱項,發展和強化其技能。因此,為了更好地發揮元宇宙在全納教育中的應用潛力,應更加重視生產子系統中各要素之間的交互關系,根據特殊學生的特點和需求,為其提供多樣化且適切的工具,設計開發適宜的學習資源,以及提供針對性和個性化的學習支架。

2.交流子系統:形成元宇宙中社會化交互學習共同體規范的規則體系

交流子系統表征了主體、規則和共同體3個要素之間的交互關系。它是元宇宙共同體中的主體基于規則進行社會化交互,進而形成數字化治理體系和機制的目標(黃榮懷等,2022)。本研究發現,共同體中的主體與規則之間可能會存在矛盾關系,體現為主體和共同體在交流過程中需協商并確定規則,而現階段的規則主要是廣義的社會化交互社區的規則,并不能完全適用于學習活動的主體,因此需要動態制定和完善元宇宙中社會化交互學習活動的規則。盡管元宇宙社交具有的具身性、高沉浸性、虛實融合性、可定制性和創造性等特點,能為學習者帶來全新的學習體驗,但也可能存在一些隱憂。因此,一方面需要完善學習者在元宇宙社區中的交互規則和相應的治理體系,如可以針對學習內容、學習者行為、學習數據等制定更加嚴格和全面的規則,形成一系列統一且動態的內容和行為審查規范、數據和信息安全治理標準、用戶隱私和虛擬交易規定。另一方面也需要關注學習者在元宇宙社區中自發形成的規則,這主要是因為學習者可自主定制構建空間,容易在共同體中形成閉環子空間,從而衍生難以監督的自發性規則。例如,在知名的羅布樂思元宇宙平臺中,伴隨學習者創設的子空間的增多,其中的不當行為也在增多(Park et al.,2022),而且也存在大量網絡霸凌行為(Lewis,2021)。這正是閉環子空間內自發規則產生的副作用。

另外,在確立規則之后,交流子系統需進一步關注主體和共同體如何遵守規則。現階段各個社區主要以用戶舉報和隨機審查的方式監督學習者的行為,未來可將人工智能和數據追蹤等技術應用于交流子系統中,以更深入地了解學習者遵守規則的情況。最后需謹記的是,規則制定應遵循教育和認知的規律。元宇宙社區對算法倫理規則并沒有進行詳細的規定,當元宇宙中的場景能越來越普遍地模擬現實時,過度使用自適應推薦算法將可能導致“人工的親密關系”(Brooks,2021),即過度的人為定向內容對學習者產生的侵害性將會持續增強。這也呼應了學者們所指出的,在元宇宙中,人工智能需要科學、準確、有效地介入(劉革平等,2021),并且不可脫離教育的本質和發展規律。由此可見,元宇宙中社交是一塊新墾之地,但絕不是法外之地,元宇宙中社會化交互學習的規則將由離散發展為統一,應運用合理的規則有效指導和約束活動主體和共同體。

3.消耗子系統:探索主體在平行元宇宙共同體中的多層網絡演化

消耗子系統表征了主體、共同體和客體3個要素之間的交互關系,重點關注元宇宙共同體中的主體如何作用于客體以達成目標。具體表現為:主體和共同體可以利用元宇宙交互平臺來創新教學模式和人才培養模式,元宇宙可以賦能智能教育環境并提供人機協同的學習場景和構建多樣化的教育資源,可形成多元化學習活動并生成全面而精細化的數據,從而為學習者構建畫像并滿足其個性化發展需要。

共同體是消耗子系統的重要一環。一方面主體作用于客體的過程受到共同體的干預(王興宇,2020),另一方面共同體的變化也會對客體造成影響(呂巾嬌等,2007)。在消耗子系統中,共同體內存在潛在的矛盾,這些矛盾將體現在多層網絡演化出的子空間節點之中。由于元宇宙允許用戶創建獨立的子空間,伴隨用戶規模的增長和元宇宙技術工具的更迭,多層網絡將會增多,其演化速度也會加快。多層網絡演化的特點是由一個中心節點延伸出多個子節點,再由這些子節點生成多層網絡(劉三女牙等,2021)。元宇宙中社會化交互學習將由一個平行元宇宙空間節點延伸出多個子空間節點并生成多層網絡。這些子空間中將出現一種集體記憶(數據),進而形成一個集體共享的表征和記憶的集合(Cordonnier et al.,2022),從而不斷強化學習者在子空間的社會化交互。鑒于未來需面對數量龐大的離散子空間,以及子空間之間大量數據的傳輸和共享,因此有必要重視構建精細化、全面化和動態化的數據治理體系,在研究層面先深入探索單一維度下的子空間分類及其教學應用,再深入揭示其社會化交互學習活動中消耗子系統的建設和運行策略。

4.分配子系統:推動智能時代共同體中角色分工的升級和轉型

分配子系統表征了客體、共同體和分工3個要素之間的交互關系,主要強調如何將客體在共同體中進行分配,以實現合理分工和目標達成。在分配子系統中,共同體和分工之間常會出現微妙的矛盾,即共同體內部強調的協同合作與任務平均分工可能會產生矛盾。通過對元宇宙中社會化交互學習分配子系統的分析發現,共同體中任務角色分工的升級和轉型可以有效解決這一矛盾。在教育人工智能的場域中,教師一般可分為知識信息和數字資源的傳播者和掌舵者、教學決策者和分析者、學生的輔導者、班級行政管理者等角色(趙磊磊等,2021)。在元宇宙社會化交互學習過程中,教師還將承擔“探索者”和“創建者”兩個角色,即一方面教師要探索元宇宙中的智能技術與教育教學的融合應用,另一方面要利用元宇宙社區提供的工具創建個性化和適切的教學資源。另外,元宇宙的新環境也要求教師不斷提升其教學設計能力。正如有研究者指出,在元宇宙教學活動中,如果教師缺乏系統的教學設計,則可能導致學生無法對知識點進行及時地鞏固復習(Elmore,2022)。總之,無論教師的角色如何轉型,都不能忽略教師在教學中的主導作用,學習規律依然需要教師進行有效的指導(李芒等,2022)。

在元宇宙社會化交互學習中,學習者需要扮演接受者、協作者、建構者(郝祥軍等,2022)3種角色,即他們在元宇宙社區中參加課程學習,與同伴完成協作任務,自主建構學習過程和策略。為了更好地優化元宇宙社區中的分配子系統,一方面需要建立明確公平的分工、協作、共享和獎懲機制,鼓勵學習者在元宇宙社區中進行積極地建構和創造;另一方面需要營造寬松舒適的學習氛圍,激發學習者深層的內在動機和學習興趣,使他們能夠做到“做中學”和“樂中學”;此外還需要充分利用教師具有豐富教學經驗和掌握一般學習規律的優勢,為元宇宙社區中的學習者提供精心設計的學習任務、多元支架和及時反饋,由此促進元宇宙中社會化交互學習的發展。

注釋:

① “模擬的缺失”(Simulacra)是法國哲學家讓·鮑德里亞(Jean Baudrillard)提出的概念,是指在現代社會中,若不控制符號和媒介的影響,人們可能會失去真實的感知和體驗,而出現虛假和欺騙等問題。

參考文獻:

[1]董曉輝(2021).活動理論視角下高校教育數據治理體系構成要素研究[J].中國電化教育,(3):79-87.

[2]郝祥軍,顧小清,張天琦等(2022).人機協同學習:實踐模式與發展路向[J].開放教育研究,28(4):31-41.

[3]胡永斌,倪清,楊現民(2022).元宇宙教育應用的國際鏡鑒:進展、趨勢與挑戰[J].現代遠程教育研究,34(5):37-46.

[4]華子荀,黃慕雄(2021).教育元宇宙的教學場域架構、關鍵技術與實驗研究[J].現代遠程教育研究,33(6):23-31.

[5]黃榮懷,楊俊鋒(2022).教育數字化轉型的內涵與實施路徑[J].新華文摘,(13):124-125.

[6]李芒,張華陽,石君齊(2022).第四次工業革命時代的教師角色“轉型”[J].開放教育研究,28(2):45-53.

[7]劉革平,高楠,胡翰林等(2022).教育元宇宙:特征、機理及應用場景[J].開放教育研究,28(1):24-33.

[8]劉革平,王星,高楠等(2021).從虛擬現實到元宇宙:在線教育的新方向[J].現代遠程教育研究,33(6):12-22.

[9]劉三女牙,胡天慧,柴喚友(2021).新型異步在線討論環境的應用圖景與發展路向[J].現代遠程教育研究,33(5):33-41,62.

[10]呂巾嬌,劉美鳳,史力范(2007).活動理論的發展脈絡與應用探析[J].現代教育技術,17(1):8-14.

[11]潘云鶴(2018).人工智能2.0與教育的發展[J].中國遠程教育,(5):5-8,44,79.

[12]王興宇(2020).活動理論視角下的智慧課堂教學模式研究[J].中國電化教育,(4):118-124.

[13]吳娟,翟蕓,王智穎等(2022).活動理論視角下數字閱讀徽章體系構建與應用[J].電化教育研究,43(4):92-98,115.

[14]楊陽,陳麗(2022).元宇宙的社會熱議與“互聯網+教育”的理性思考[J].中國電化教育,(8):24-31,74.

[15]余亮,黃榮懷(2014).活動理論視角下協作學習活動的基本要素[J].遠程教育雜志,32(1):48-55.

[16]喻國明,耿曉夢(2022).元宇宙:媒介化社會的未來生態圖景[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),43(3):110-118.

[17]趙磊磊,馬玉菲,代蕊華(2021).教育人工智能場域下教師角色與行動取向[J].中國遠程教育,41(7):58-66.

[18]Ali, M. F., Joyes, G., & Ellison, L. (2015). Proposing the Third Generation of an Aligned Activity System as a Theoretical Framework in Blended Learning Research[J]. Jurnal Teknologi, 75(3):61-66.

[19]Barry, D. M., Ogawa, N., & Dharmawansa, A. (2015). Evaluation for Students Learning Manner Using Eye Blinking System in Metaverse[J]. Procedia Computer Science, 60(8):1195-1204.

[20]Baudrillard, J. (1983). Simulacra and Simulation[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press:121-129.

[21]Bengtsson, M. (2016). How to Plan and Perform a Qualitative Study Using Content Analysis[J]. NursingPlus Open, 2(2):8-14.

[22]Brooks, R. (2021). Artificial Intimacy: Virtual Friends, Digital Lovers, and Algorithmic Matchmakers[M]. New York: ?Columbia University Press:68-73.

[23]Chi, M. T., Siler, S., & Jeong, H. et al. (2001). Learning from Human Tutoring[J]. Cognitive Science, 25(4):71-533.

[24]Cordonnier, A., Rosoux, V., & Gijs, A. et al. (2022). Collective Memory: An Hourglass Between the Collective and the Individual[J/OL]. Memory, Mind & Media, 1:e8.

[25]De Back, T. T., Tinga, A. M., & Louwerse, M. (2021). Learning in Immersed Collaborative Virtual Environments: Design and Implementation[J]. Interactive Learning Environments:1-19.

[26]Dwivedi, Y. K., Hughes, L., & Baabdullah, A. M. et al. (2022). Metaverse Beyond the Hype: Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research, Practice and Policy[J]. International Journal of Information Management, 66:102542.

[27]Elmore, T. L. (2022). A Narrative Case Study Situating Funds of Knowledge for Teaching Mathematics in the Lives of Three Latina Mother-Prospective Elementary Teachers[D]. San Antonio: The University of Texas at San Antonio:224-228.

[28]Engestr?m, Y. (1987). Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research[M]. Helsinki: Orienta-Konsultit:130-132.

[29]Engestr?m, Y., & Sannino, A. (2010). Studies of Expansive Learning: Foundations, Findings and Future Challenges[J]. Educational Research Review, 5(1):1-24.

[30]Han, J., & Shi, J. (2022). Comparing the Effects of SPOC and Face-to-Face Courses and Factors Influencing the Effects[J]. International Journal of Information and Education Technology, 12(6):565-570.

[31]Han, S., & Kim, T. (2021). News Big Data Analysis of “Metaverse” Using Topic Modeling Analysis[J]. Journal of Digital Contents Society, 22(7):1091-1099.

[32]Hickey, G., & Kipping, C. (1996). A Multi-Stage Approach to the Coding of Data from Open-Ended Questions[J]. Nurse Researcher, 4(1):81-91.

[33]Hollensen, S., Kotler, P., & Opresnik, M. O. (2022). Metaverse-The New Marketing Universe[J/OL]. Journal of Business Strategy. https://doi.org/10.1108/JBS-01-2022-0014.

[34]Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis[J]. Qualitative Health Research, 15(9):1277-1288.

[35]Jonassen, D. H., & Rohrer-Murphy, L. (1999). Activity Theory as a Framework for Designing Constructivist Learning Environments[J]. Educational Technology, 47(1):61-79.

[36]Kanematsu, H., Fukumura, Y., & Nagai, H. et al. (2009). Practice and Evaluation of Problem Based Learning in Metaverse[EB/OL]. [2022-06-22]. https://www.learntechlib.org/p/31886/.

[37]Kanematsu, H., Kobayashi, T., & Barry, D. M. et al. (2014). Virtual STEM Class for Nuclear Safety Education in Metaverse[J]. Procedia Computer Science, 35(8):1255-1261.

[38]Kaptelinin, V., & Nardi, B. (2012). Affordances in HCI: Toward a Mediated Action Perspective[C]// Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Austin Texas:967-976.

[39]Khan, N., Muhammad, K., & Hussain, T. et al. (2021). An Adaptive Game-Based Learning Strategy for Children Road Safety Education and Practice in Virtual Space[J]. Sensors, 21(11):36-61.

[40]Lantolf, J. P., & Thorne, S. L. (2006). Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development[M]. Oxford: Oxford University Press:25-59.

[41]Lewis, T. M. (2021). Cyberbullying and Bystander Behavior Among Elementary School Aged Children[D]. Cagayan de Oro: Xavier University:31-33.

[42]Meier, C., Saorín, J. L., & León, A. B. et al. (2020). Using the Roblox Video Game Engine for Creating Virtual Tours and Learning About the Sculptural Heritage[J]. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(20):268-280.

[43]Nebel, S., Schneider, S., & Rey, G. D. (2016). Mining Learning and Crafting Scientific Experiments: A Literature Review on the Use of Minecraft in Education and Research[J].Journal of Educational Technology & Society, 19(2):355-366.

[44]Okita, S. Y. (2012). Social Interactions and Learning[M]// Seel, N. M. (Ed.). Encyclopedia of the Science of Learning. New York: Springer:3104-3107.

[45]Park, S., & Kim, Y. (2022). A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges[J]. IEEE Access, 10:4209-4251.

[46]Pereira, M. M., Artemiou, E., & Mcgonigle, D. et al. (2018). Using the Virtual World of Second Life in Veterinary Medicine: Student and Faculty Perceptions[J]. Journal of Veterinary Medical Education, 45(2):148-155.

[47]Rospigliosi, P. (2022). Metaverse or Simulacra? Roblox, Minecraft, Meta and the Turn to Virtual Reality for Education, Socialisation and Work[J]. Interactive Learning Environments, 30(1):1-3.

[48]Sancar-Tokmak, H., & Dogusoy, B. (2020). Novices Instructional Design Problem-Solving Processes: Second Life as a Problem-Based Learning Environment[J]. Interactive Learning Environments, 31:562-575.

[49]Suzuki, S., Kanematsu, H., & Barry, D. M. et al. (2020). Virtual Experiments in Metaverse and Their Applications to Collaborative Projects: The Framework and Its Significance[J]. Procedia Computer Science, 17(6):2125-2132.

[50]Valdez, G. F. D., Cayaban, A. R. R., & Al-Fayyadh, S. et al. (2020). The Utilization of Social Networking Sites, Their Perceived Benefits and Their Potential for Improving the Study Habits of Nursing Students in Five Countries[J]. BMC Nursing, 19(52):11-86.

[51]Vygotsky, L. (1978). Interaction Between Learning and Development[M]. Cambridge: Harvard University Press:79-91.

[52]Zuckerberg, M. (2021). Founders Letter[EB/OL].[2022-08-21]. https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/.

收稿日期 2022-12-20責任編輯 劉選

The Characteristics and Development Directions of Social Interactive Learning in Metaverse

HAN Jining, LIU Geping, WANG Siyu

Abstract: With the rapid development of metaverse technology platforms and the accumulation of user capital, the social interaction feature of metaverse is becoming more prominent. Analyzing and extracting the characteristics and laws of social interactive learning in the metaverse platform has become an important breakthrough point for empowering teaching in the metaverse platform. Activity Theory provides a novel theoretical perspective and support framework for the analysis of social interactive learning in the metaverse. Based on the analytical framework of Activity Theory, with the method of content analysis, this study conducted an in-depth analysis of 15 cases of social interactive learning in metaverse platforms. From the perspective of the structural elements of Activity Theory, metaverse social interactive learning exhibits typical features such as diverse subjects, hierarchical objects, tools with high-immersion, cross-platform adaptation and virtual-real integration, dual-drive rules from internal and external sources, and division of labor comprising of block-based creation, intelligent connectivity and embodiment. From the perspective of the four subsystems formed by the elements of Activity Theory, the production subsystem of future metaverse social interactive learning should further create social interactive learning activities in which subjects are regulated by metaverse tools, the communication subsystem should continue to construct and optimize the rules system of the metaverse social interactive learning community, the consumption subsystem should focus on exploring the multi-layer network evolution of subjects in parallel metaverse communities, and the allocation subsystem should continuously promote the upgrading and transformation of the role division of the community in the intelligent era.

Keywords: Metaverse; Social Interactive Learning; Activity Theory; Content Analysis; Virtual Reality