出院準備計劃對腦出血后偏癱患者應對方式及照護者準備度的影響

申曼曼

鄭州大學附屬鄭州中心醫院神經內科,河南 鄭州 450000

內囊區域具有大量神經纖維束,主要負責肢體的運動和感覺,是腦出血最常見的部位,內囊區域出血后形成的血腫壓迫神經纖維束后造成對側肢體的偏癱、偏身感覺障礙,即腦出血后偏癱,因神經纖維束損害之后很難恢復,腦出血后偏癱會遺留不同程度的后遺癥,臨床干預對腦出血后偏癱患者預后具有重要意義[1-2]。有研究報道[3-4],腦出血后偏癱患者患病后存在一定的自卑、抑郁傾向及病恥感,導致患者應對方式存在缺陷,很大程度上影響患者生活質量。此外,因醫療資源有限,多數出院返家腦出血后偏癱患者常合并不同程度功能缺失,日常生活需要他人照顧、護理,照護者準備度直接影響腦出血后偏癱患者康復效果、生活質量。隨著醫療模式的不斷發展,能為患者提供出院后指導的延續性干預方式愈加受到人們重視,其中出院準備計劃在患者入院后對患者疾病情況、家庭可照顧范圍、經濟條件等進行綜合評估,根據患者及其照護者現有條件制定個性化照護計劃后實施干預,并提供后續照護支持,可有效減緩疾病發展、提高患者生存質量[5]。本研究以腦出血后偏癱患者為例,探討出院準備計劃對腦出血后偏癱患者應對方式以及照護者準備度的影響,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年8 月—2021 年8 月鄭州大學附屬鄭州中心醫院收治的80 例腦出血后偏癱患者,按照隨機數表法分組,每組40例,對照組男21例,女19例,年齡36~71歲,平均年齡(45.27±6.45)歲;對照組照護者男10 例,女30例,年齡27~40 歲,平均年齡(31.28±3.47)歲。觀察組男23 例,女17 例,年齡38~70 歲,平均年齡(44.86±6.40)歲;觀察組照護者男12 例,女28 例,年齡26~38歲,平均年齡(32.08±3.40)歲,兩組腦出血后偏癱患者及照護者一般資料具有可比性(P>0.05),本研究經醫院醫學倫理委員會審批通過。

1.2 入選標準

(1)納入標準:參照《各類腦血管病診斷要點》[6],經臨床影像學確診為腦出血后偏癱;生命體征平穩且可執行簡單指令;患者及其照護者均自愿簽署研究知情同意書。(2)排除標準:合并心、肝、腎等功能性器官器質性病變;合并肩手綜合征、靜脈血栓等其他軀體合并癥;合并抑郁癥、躁狂癥等精神類疾病。

1.3 方法

對照組及其照護者給予常規性指導,觀察組及其照護者給予出院準備計劃指導,具體流程如下。

1.3.1 常規性指導 入院后評估患者病情后擬定治療計劃,向患者及其照護者介紹包括藥物作用機制、可能出現的不良反應及預防手段、相關手術方面的理論知識及手術預期效果等內容;與照護者深入溝通,指導其了解腦出血后偏癱相關知識、患者飲食禁忌及日常照護內容、出院后注意事項等。

1.3.2 出院準備計劃指導 出院準備計劃實施過程分為四個階段,包括:(1)評估期:在腦出血后偏癱患者入院48 h 內評估患者及其照護者的需求,包括疾病相關知識需求、照護者需求、患者及照護者心理需求、經濟及環境需求等。(2)計劃期:根據評估期結果,由顱腦外科主治醫師、護士、治療師組建的出院準備計劃團隊與患者及其照護者共同制定個性化出院準備計劃,包括腦出血后偏癱相關知識學習、藥物治療指導、突發情況處理指導、腦出血后偏癱癥狀監測指導、出院后返診掛號安排、腦出血后偏癱居家身體照護技巧、壓力調適方法指導等。(3)執行期:入院后至出院前為執行期第一階段,此階段由出院準備計劃團隊通過發放腦出血后偏癱健康手冊、相關培訓內容示范、視頻轉介等形式對患者及其照護者進行健康教育、照護技巧培訓,確保患者知曉疾病相關知識,照護者掌握腦出血后偏癱照護技巧。出院后延續干預為執行期第二階段,通過定期復診、電話或微信等方式進行隨訪,提供出院后照護支持,持續時間根據患者實際情況而定,一般持續至患者出院后3~12 個月不等。(4)追蹤及效果評價:隨訪期間,通過有關評價指標對腦出血后偏癱患者及其照護者進行評價,觀察實施效果。

1.4 觀察指標

(1)照護者準備度:從照護腦出血后偏癱患者生理需求準備情況、情緒需求準備情況、所需服務準備情況等8個方面評估,每個方面按準備的程度以0~4 五級評分,總分0~32 分,分值越高提示照護者準備越完善。(2)照護者精神壓力負擔:采用Zarit照顧者負擔量表(ZBI)評估,ZBI 包含個人負擔、責任負擔兩個維度,個人負擔共12 個條目,責任負擔共6 個條目,每個條目按負擔的輕重以0~4五級評分,評分越高提示照護者精神壓力負擔越大。(3)腦出血后偏癱患者應對方式:采用醫學應對方式問卷(MCMQ)評估,MCMQ 共包含20 個條目,其中“面對”共8個條目、“回避”共7個條目、“屈服”共5個條目,每個條目均按1~4 四級評分,其中“面對”評分越高提示腦出血后偏癱患者正向應對疾病能力越好,“回避”和“屈服”評分越高提示腦出血后偏癱患者正向應對疾病能力越差。(4)腦出血后偏癱患者生活質量:采用SF-36 生活質量量表(SF-36)評估,SF-36 包含生理功能、生理職能、軀體疼痛、社會功能等8 個方面,共36 個條目,總分0~100分,分值越高提示生活質量越好。

1.5 統計學方法

數據采用SPSS 26.0 軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組照護者準備度情況

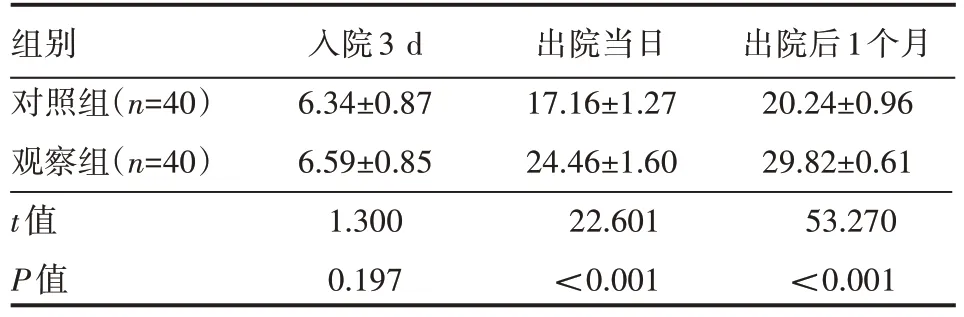

入院3 d,兩組照護者準備度評分,差異無統計學意義(P>0.05);出院當日及出院后1 個月,兩組照護者準備度評分均升高,且觀察組照護者高于對照組照護者,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組照護者準備度情況(±s)分

表1 兩組照護者準備度情況(±s)分

組別對照組(n=40)觀察組(n=40)t值P值入院3 d 6.34±0.87 6.59±0.85 1.300 0.197出院當日17.16±1.27 24.46±1.60 22.601<0.001出院后1個月20.24±0.96 29.82±0.61 53.270<0.001

2.2 兩組照護者指導前后精神壓力負擔情況

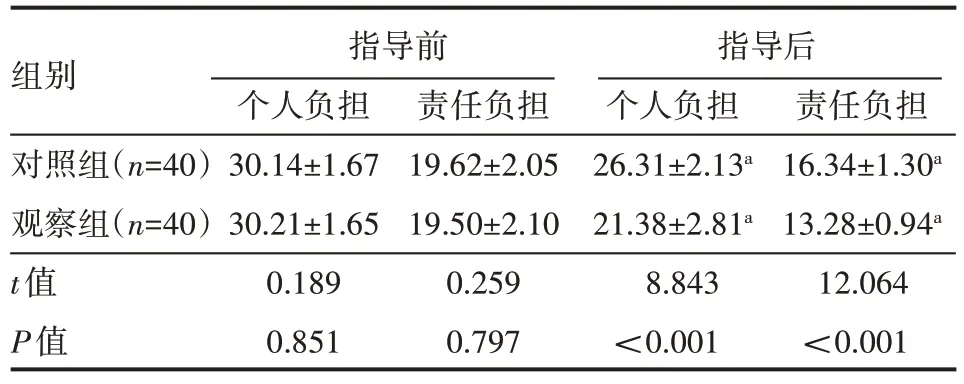

指導前,兩組照護者個人、責任負擔評分,差異無統計學意義(P>0.05);指導后,兩組照護者個人、責任負擔評分均降低,且觀察組照護者低于對照組照護者,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組照護者指導前后精神壓力負擔情況(±s)分

表2 兩組照護者指導前后精神壓力負擔情況(±s)分

a表示與同組指導前比較,P<0.05。

組別對照組(n=40)觀察組(n=40)t值P值指導前個人負擔30.14±1.67 30.21±1.65 0.189 0.851責任負擔16.34±1.30a 13.28±0.94a 12.064<0.001責任負擔19.62±2.05 19.50±2.10 0.259 0.797指導后個人負擔26.31±2.13a 21.38±2.81a 8.843<0.001

2.3 兩組照護者指導前后腦出血后偏癱患者應對方式情況

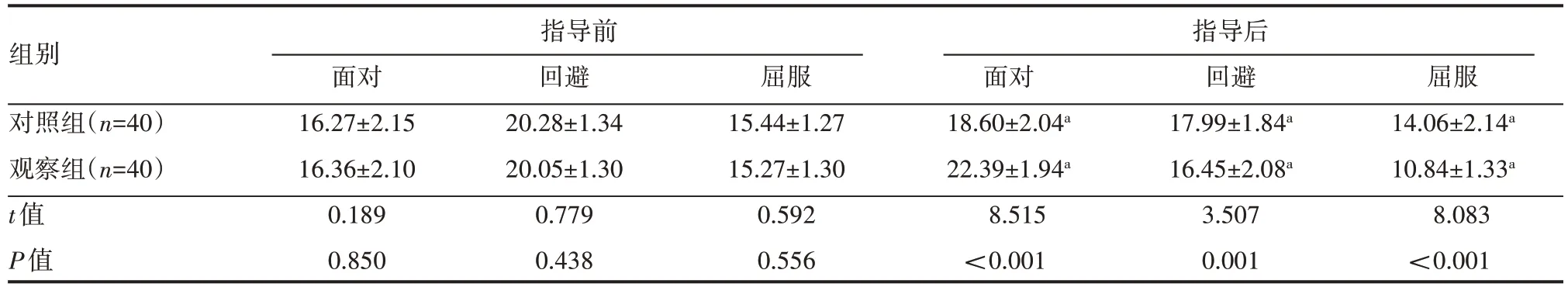

指導前,兩組照護腦出血后偏癱患者面對、回避、屈服評分,差異無統計學意義(P>0.05);指導后,兩組照護腦出血后偏癱患者面對評分均升高,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),回避、屈服評分均降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組照護者指導前后腦出血后偏癱患者應對方式情況(±s)分

表3 兩組照護者指導前后腦出血后偏癱患者應對方式情況(±s)分

a表示與同組指導前比較,P<0.05。

組別指導前指導后對照組(n=40)觀察組(n=40)t值P值面對16.27±2.15 16.36±2.10 0.189 0.850回避20.28±1.34 20.05±1.30 0.779 0.438屈服15.44±1.27 15.27±1.30 0.592 0.556面對18.60±2.04a 22.39±1.94a 8.515<0.001回避17.99±1.84a 16.45±2.08a 3.507 0.001屈服14.06±2.14a 10.84±1.33a 8.083<0.001

2.4 兩組腦出血后偏癱患者生活質量情況

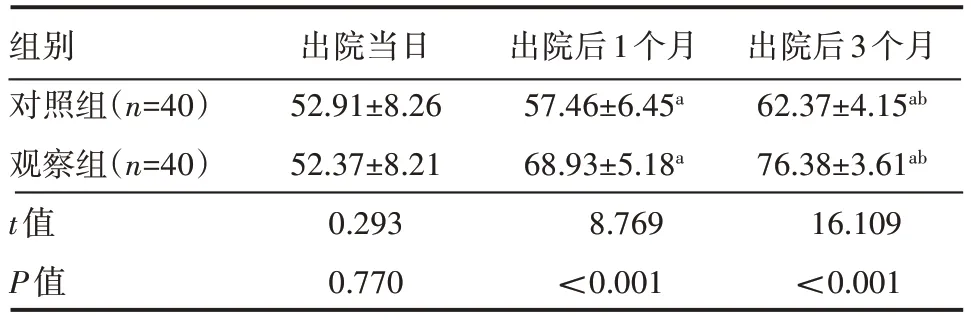

出院當日,兩組腦出血后偏癱患者SF-36 評分,差異無統計學意義(P>0.05);出院后,兩組腦出血后偏癱患者SF-36 評分均升高,且觀察組出院后1、3 個月SF-36 評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組腦出血后偏癱患者生活質量情況(±s)分

表4 兩組腦出血后偏癱患者生活質量情況(±s)分

a 表示與出院當日比較,P<0.05;b 表示與出院后一個月比較,P<0.05。

組別對照組(n=40)觀察組(n=40)t值P值出院當日52.91±8.26 52.37±8.21 0.293 0.770出院后1個月57.46±6.45a 68.93±5.18a 8.769<0.001出院后3個月62.37±4.15ab 76.38±3.61ab 16.109<0.001

3 討論

偏癱是腦出血后較為嚴重的并發癥,腦血管疾病引起的腦功能下降影響大腦軀體運動中樞,使一側肢體運動功能下降或喪失,有報道[7]指出,腦出血后偏癱與長期高血脂、高血壓等慢性疾病有直接關系,此類慢性疾病引發大腦動脈血管壁硬化,刺激腦血管破裂,走行在腦組織部位的上行、下行神經纖維束受到損傷,繼而出現偏癱、抽搐、意識障礙等癥狀。腦出血后偏癱患者出院后的健康結局及生存質量一直是人們關注的重點,傳統以醫院為主體的照護方式已不能滿足腦出血后偏癱患者的需求,探索可為患者提供出院后延續性服務的照護方式顯得尤為關鍵。出院準備計劃是近年來發展的新型照護模式,具有縮短住院成本、節約醫療資源、降低再入院率等優勢,目前在腦卒中、糖尿病等疾病中研究較多。本研究以腦出血后偏癱患者為例,探討出院準備計劃的應用價值,以期豐富臨床出院后延續性服務手段。

出院準備計劃最早起源于美國持續性照顧及轉介系統,由醫護人員、患者、照護者共同協作,確保患者出院后可獲得延續性照護服務,鐘春霞等[8]研究發現照護者在患者住院期間接受標準、符合需求的出院準備指導,可減輕照護者因照護工作產生的身體、心理壓力,順利完成向居家照護者身份的轉變,同時益于患者擺脫對傳統以醫院主體的照護服務的依賴,降低醫療成本。本研究結果顯示,出院準備計劃可提升照護者準備度、減輕照護者精神壓力負擔。出院準備計劃包括評估期、計劃期、執行期、追蹤及效果評價四個階段,其中評估期以患者及其照護者實際條件為基礎,綜合評估患者及其照護者的需求,極大程度地增強患者依從性,減輕照護者面對未知疾病可能導致不良事件的恐懼心理;計劃期主要根據評估期結果,在專業醫護人員指導下,使患者及其照護者參與到個性化照護方案制定中,相較于傳統照護方案,出院準備計劃中計劃期降低了個體化差異對照護結果的影響,此階段通過指導照護者進行突發情況處理、腦出血后偏癱癥狀監測等訓練,為后續實施期、出院后延續性照護奠定了基礎;嚴格按照計劃期個性化照護方案進行執行、追蹤及效果評價,理論上有助于改善腦出血后偏癱患者出院后生存質量。本研究將出院準備計劃應用于腦出血后偏癱患者結果顯示,觀察組患者面對評分高于對照組患者,回避、屈服評分低于對照組患者,且觀察組患者出院后1、3個月SF-36評分均高于對照組患者,提示出院準備計劃可提高腦出血后偏癱患者應對疾病能力及出院后生活質量,益于患者遠期預后,原因可能在于給予出院準備計劃指導,照護者在腦出血后偏癱患者住院期間得到專業照護知識、技巧培訓后,充分應對患者出院后出現的各種問題,直接影響患者照護結果。因本研究選取樣本量有限,相關結論仍需大樣本多中心臨床試驗進一步佐證。

綜上所述,出院準備計劃指導可提高腦出血后偏癱患者照護者準備度并減輕其精神壓力負擔,同時可提高腦出血后偏癱患者應對疾病能力、出院后生活質量。