快速康復理念對老年胃癌根治術患者的影響

胡超麗

河南省人民醫院,河南 鄭州 450000

胃癌在消化科是常見的惡性腫瘤,其發病率和病死率均較高,尤其在老年人中高發。臨床上常表現為腹部不適、噯氣等非特異性癥狀,常與其他的胃炎、胃潰瘍等胃部疾病癥狀相似,故易被忽視。胃癌的發生可能與細菌感染、環境、生活習慣及遺傳等密切相關。目前治療胃癌的方式主要有手術治療輔以化療、放療,其中根治胃癌的唯一選擇是手術治療,因此在臨床上手術治療對胃癌患者非常重要[1-2]。手術治療雖然對早期胃癌患者的效果顯著,可使患者的存活率和生存質量得到提高,但胃癌根治術作為一種創傷性治療,患者在術后炎性反應劇烈,免疫功能受損,恢復期漫長,尤其是老年患者,該部分人群的免疫力較低,更容易受到刺激,對手術治療的應激反應大,手術后易發生并發癥等情況,不利于患者康復[3]。因此選擇合適的方式使患者的炎性反應減輕、緩解疼痛、促進快速康復是醫學關注的重點。快速康復理念是以患者為核心,以循證醫學為基礎,對圍手術期的常規治療模式進行臨床改良、優化處理,減少患者的手術應激反應,降低并發癥的發生,減少住院時間[4]。本研究旨在探討快速康復理念對老年胃癌根治術患者的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年1 月—2020 年4 月河南省人民醫院收治的120 例行腹腔鏡胃癌根治術的患者作為研究對象,按照隨機數表法分為對照組和試驗組,每組各60例。對照組中男38例,女22例;年齡61~79歲,平均年齡(70.03±4.54)歲;腫瘤直徑1.2~4.4 cm,平均腫瘤直徑(2.85±0.86)cm;發病部位為胃竇33 例,胃體10 例,賁門17 例;病理分期為Ⅰ期21例,Ⅱ期27例,Ⅲ期12例。試驗組中男36例,女24 例;年齡63~79 歲,平均年齡(71.08±4.19)歲;腫瘤直徑1.2~4.5 cm,平均腫瘤直徑(2.86±0.84)cm;發病部位為胃竇31 例,胃體11 例,賁門18 例;病理分期為Ⅰ期19 例,Ⅱ期28 例,Ⅲ期13 例。兩組患者年齡、性別、腫瘤直徑、發病部位、病理分期等一般資料具有可比性(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 入選標準

納入標準:(1)術前行病理活檢確診為胃癌。(2)符合手術指征,可耐受麻醉、手術者。(3)接受胃癌根治術。(4)術前未接受化療,術后的化療方法相同。(5)患者及家屬知情同意,了解并接受快速康復護理。排除標準:(1)合并心、肝、腎等嚴重疾病。(2)出現胃癌向遠處轉移。(3)患有糖尿病、高血壓、代謝性疾病。(4)同時合并其他部位惡性腫瘤。(5)術后出現胃癱、大出血等嚴重并發癥。(6)合并自身免疫系統疾病。

1.3 方法

對照組給予常規圍手術期護理措施。術前簡單介紹注意事項和手術過程,術前3~5 d 開始進流質飲食,術前12 h禁食及8 h禁飲,手術前行清潔灌腸,常規放置胃管及導尿管;術中患者接受全麻,手術環境為常溫;術后口服或肌注鎮痛藥物,置入引流管,抗生素常規治療5~7 d,肛門排氣后便可逐漸恢復飲食,由流質飲食逐步過渡到正常飲食,患者按照本人意愿進行活動。試驗組在常規圍手術期護理的基礎上采用快速康復理念進行護理干預。(1)術前做好健康宣教和心理輔導。向患者詳細介紹病情,并且讓患者了解快速康復理念和實施方案,術前3~5 d 指導患者做吹氣球練習以鍛煉患者的呼吸功能,術前6 h 禁食,術前2 h靜脈注射500 mL 5%的葡萄糖鹽水,不放置胃管,術前即預防性使用抗生素,術后用藥時間則根據患者情況而定。(2)術中患者全麻,手術環境為保溫,注意患者的體溫,對所輸入液體也要預熱加溫,術中和術后均要避免大量補液。(3)術后鎮痛避免使用阿片類藥物,采用硬膜外鎮痛,腹腔不放置引流管,導尿管視情況拔除,術后做好抗血栓治療,患者在術后第1 d 天即可少量飲水,之后逐步過渡到正常飲食,患者術后需主動活動,第2 d 便可視情況安排患者下床活動,可沿科室走廊進行緩慢運動,應注意活動距離、時間及強度,若有不適應及時停止,并在此期間嚴密監察患者病情。

1.4 觀察指標

(1)炎性因子指標。術后第2 d 取兩組患者的空腹靜脈血檢測超敏C反應蛋白(hs-CRP)、白細胞介素-6(IL-6)、白細胞介素-8(IL-8)及腫瘤壞死因子-α(TNF-α)等血清炎性因子水平。(2)康復指標。比較兩組患者術后的首次排氣、腸鳴音恢復時間、下床活動時間及住院時間。(3)疼痛評分。采用視覺模擬量表(VAS)評估患者術后1 h、6 h、12 h、24 h 的疼痛評分,無痛為0 分,輕度疼痛為1~3 分,中度疼痛為4~6 分,重度疼痛為7~10分,分數越高,疼痛情況越嚴重。(4)并發癥發生情況。比較兩組患者術后腹部感染、出血、腹脹、腸梗阻、吻合口瘺、下肢靜脈血栓等并發癥發生率。

1.5 統計學方法

采用SPSS 19.0 軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料用例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

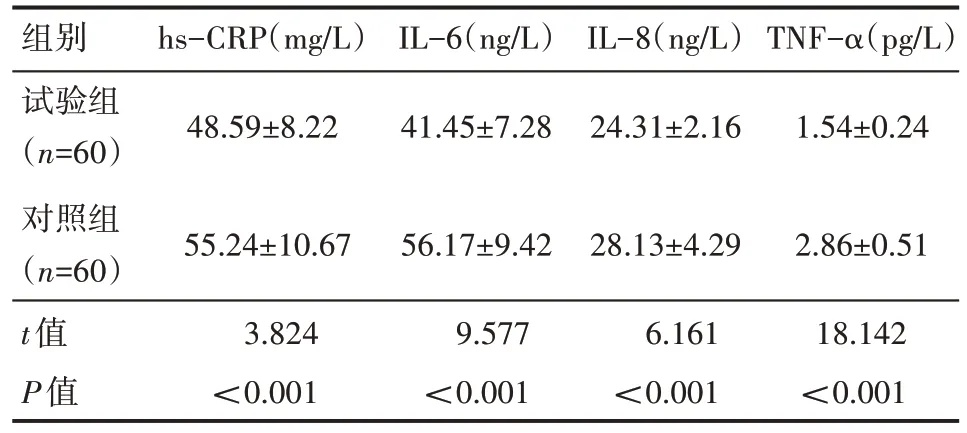

2.1 兩組患者術后炎性因子指標情況

試驗組患者術后血清炎性因子hs-CRP、IL-6、IL-8、TNF-α 水平均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者術后炎性因子指標情況(±s)

表1 兩組患者術后炎性因子指標情況(±s)

組別試驗組(n=60)對照組(n=60)t值P值hs-CRP(mg/L)IL-6(ng/L)IL-8(ng/L)TNF-α(pg/L)48.59±8.22 41.45±7.28 24.31±2.16 1.54±0.24 55.24±10.67 56.17±9.42 28.13±4.29 2.86±0.51 3.824<0.001 9.577<0.001 6.161<0.001 18.142<0.001

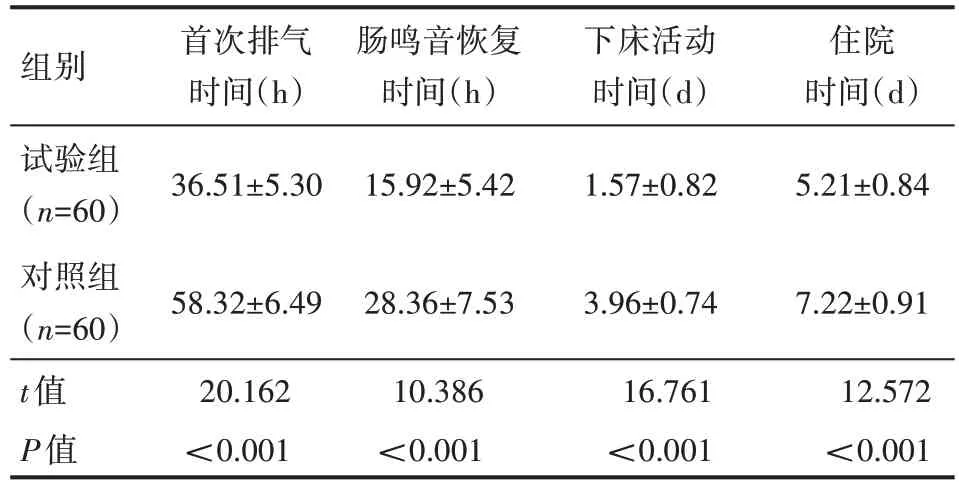

2.2 兩組患者術后康復指標情況

試驗組首次排氣時間、腸鳴音恢復時間、下床活動時間及住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者術后康復指標情況(±s)

表2 兩組患者術后康復指標情況(±s)

組別 首次排氣時間(h)腸鳴音恢復時間(h)下床活動時間(d)住院時間(d)試驗組(n=60)對照組(n=60)t值P值36.51±5.30 15.92±5.42 1.57±0.82 5.21±0.84 58.32±6.49 28.36±7.53 3.96±0.74 7.22±0.91 20.162<0.001 10.386<0.001 16.761<0.001 12.572<0.001

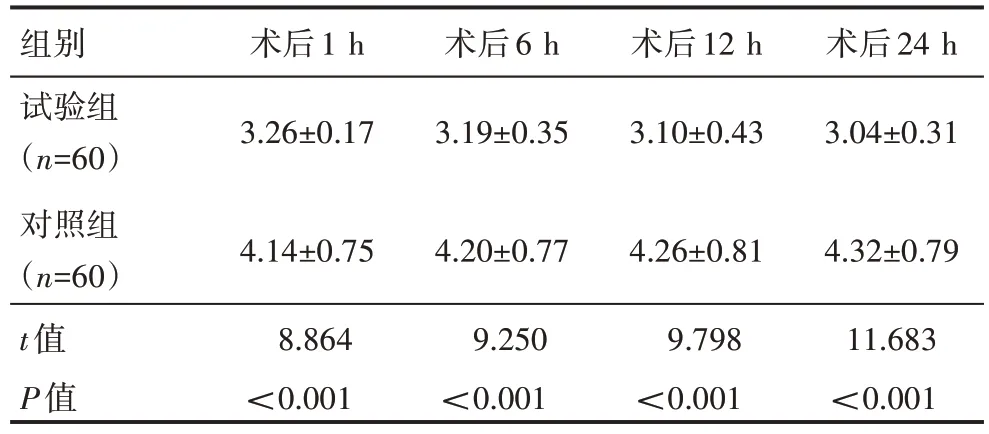

2.3 兩組患者術后VAS評分情況

試驗組術后1 h、6 h、12 h、24 hVAS 評分均顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者術后VAS評分情況(±s)分

表3 兩組患者術后VAS評分情況(±s)分

組別試驗組(n=60)對照組(n=60)t值P值術后1 h 術后6 h 術后12 h 術后24 h 3.26±0.17 3.19±0.35 3.10±0.43 3.04±0.31 4.14±0.75 8.864<0.001 4.20±0.77 9.250<0.001 4.26±0.81 9.798<0.001 4.32±0.79 11.683<0.001

2.4 兩組患者術后并發癥發生情況

試驗組術后并發癥發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者術后并發癥發生情況 例(%)

3 討論

胃癌是我國最常見的消化道腫瘤,手術治療對早期胃癌患者的效果顯著,可使患者的存活率和生存質量得到提高,但胃癌根治術是一種創傷性治療,主要是切除已知病變部位并全面清掃淋巴結,該手術時間長,對機體造成的創傷大。在應激狀態下,使機體的炎癥反應加重,損傷器官組織,導致出現并發癥[5-6]。老年胃癌患者自身免疫力及代償能力低下,因手術所導致的應激反應更為強烈,更易出現并發癥[7]。因此,老年患者需要選擇更合理高效、細致全面的治療護理模式,以促進患者快速康復[8]。

快速康復理念是以患者為核心,以循證醫學為基礎,對圍手術期的常規治療模式進行臨床改良、優化處理,其主要目的是通過綜合處理,盡可能使手術帶給患者的生理和心理創傷應激減輕,做到整個圍手術期零風險,加速患者術后康復,降低患者應激反應[9-10]。快速康復理念注重對患者的健康宣教和心理輔導,出現心理抑制會影響到患者的預后,在術前讓患者充分了解自身情況和治療方案,可減輕患者的心理負擔,減輕心理應激,更好地配合治療。常規圍手術期護理要求患者整夜禁食、行清潔灌腸、放置胃管,這會破壞患者的水電解質酸堿平衡,影響血糖水平,使患者的應激反應加重,抗感染能力減弱[11]。而快速康復理念強調術前患者不用禁食、清潔灌腸及放置胃管,在術前改善患者的營養狀況,使術后患者發生營養不良的幾率降低,有助于機體自我修復和創面愈合。術后早期進食也促進了胃腸功能的恢復,從而使患者的營養狀況得到改善,抗感染能力增加。術中密切監測患者體溫,采取保溫措施,減少應激反應的發生[12]。液體輸入不足易導致失血性休克,過多則會加重水鈉潴留,所以要嚴格控制液體輸入量[13]。術后充分鎮痛可有效減少應激反應,積極做好抗血栓治療、主動活動可減少靜脈血栓風險。本研究結果表明,將快速康復理念應用于老年胃癌根治術患者的圍術期,其胃腸功能及身體恢復效果更佳,疼痛控制效果更好,發生各種并發癥的幾率更小,術后血清炎性因子水平較低,應激反應程度低,抗炎作用顯著。

綜上所述,采用快速康復理念對老年胃癌根治術患者的圍術期進行護理干預,能夠明顯提高康復效率,減輕炎癥反應,減少術后并發癥的發生,緩解患者術后疼痛,降低并發癥發生率。