城市里的開放音樂社群:白天上班晚上排練,圓一個“樂隊夢”

賴鑫琳

一個周五的晚上,6點半,顧翔下了班搭上地鐵,往位于上海市靜安區共和新路上的一家音樂排練房趕去。顧翔的本職工作是建筑設計師,平日里加班是常事,但即便再忙,他都會抽出時間來練吉他,為了在每周末的樂隊排練中拿出最好的狀態。

孔繁衍和張夢婷帶著一對孩子早早到達排練房。11歲的姐姐孔苂擅長吉他和鋼琴,相差22個月的弟弟孔祥卯是貝斯手和大提琴手。

幾乎同一時間,鼓手于欣然也從學校出發了。她是上海某音樂職高一年級學生……

每到周五晚上,這群人都會從城市的各個角落輾轉來到音樂排練房,直到深夜才回家。這是一個名為“Dream Yacht”(夢舟)的音樂社群。他們中有會計師、設計師、外企白領和學生,有本土音樂創作人,也有滬漂青年。年齡跨度和背景差異很大,但在上海的各種排練房、錄音棚、音樂清吧,甚至公園和街頭,他們有著同一種身份——“音樂人”。

一件陪伴自己多年的樂器,一段苦練已久的旋律,是他們向世界表達自我的方式,讓他們從日復一日的生活中解脫出來,在舞臺上找到自己的高光時刻。

“單身”音樂人的“夢舟”

“Dream Yacht” 沒有固定成員,所有人都可以隨機組合演唱。樂隊群里有一個共享文檔,成員們把想排練的曲目填在表格里,志同道合的樂手把名字填到相應的樂器位置上:節奏吉他、主音吉他、貝斯、鍵盤、鼓……就像團購一樣“人滿發車”。每周一,樂隊主理人張夢婷會排出周末排練的曲目、時間、地點和樂手名單,以便樂手有一周的時間練習。

孔繁衍從高中開始彈吉他,但一直沒有條件組樂隊。孩子們上小學二年級那年,開始對音樂表現出濃厚的興趣,他便嘗試組樂隊。“我自己組了好幾個樂隊,其實是想給孩子探探路。他們花了很多時間和精力在音樂上,我不想他們的才華被埋沒。”孔繁衍說。

要組一支樂隊很難。孔繁衍感慨道:“每次排練,有的孩子說要上數學補習班,有的說作文沒寫好。對家長們來說,讓孩子去玩樂隊雖然很酷,但是一旦和家長的主要關注點發生沖突的時候,樂隊就會被放在一邊。”

在聽live音樂節的群里,孔繁衍結識了一些音樂愛好者,他們每到周末就會到各個地方路演,放一個音響在路邊,彈琴、唱歌,演奏全憑即興。

從組固定的樂隊到開放式的音樂社群,孔繁衍慢慢找到了方向。“‘Dream Yacht社群的名字,其實來自群里一個叫王夢周的男孩。他沒有特殊的音樂天賦,唱歌的時候也很羞澀,但是他總是可以在短短幾句話里就讓大家都喜歡他。”孔繁衍還記得,“有一天,夢周建了這個群,在群里喊了一聲:‘大家來玩樂隊吧!于是就有了我們這個社群。”

在辰山植物園的櫻花節期間,樂隊第一次舉辦了一場草坪音樂會

并非專業的人才能玩音樂

3月的辰山植物園櫻花節是“Dream Yacht”的第一次路演。樂隊花了兩個周末進行排練,第一周磨合,第二周細化,樂手們就登臺演出了。30多首歌,從中午一直唱到日落西山,現場氣氛很好。很多成員都是第一次參與樂隊現場演出,圓了多年來的一個“樂隊夢”。

在櫻花樹下,顧翔和樂隊成員唱了Beyond的《光輝歲月》,引發全場大合唱。顧翔的老家在江西南昌,今年28歲的他,去年10月來到上海,在一家建筑設計公司上班。他從高中開始玩吉他,但上班以后就找不到一起玩音樂的朋友了。“Dream Yacht”是他在網上以關鍵詞“上海同城組樂隊”搜索出來的。

顧翔和女朋友張揚雨緣住在位于普陀區的一座一室戶里。房子不大,卻承載了兩個人的音樂世界。工作之余,他們經常會合作一些曲子,顧翔吉他彈唱的時候,張揚雨緣就給他彈鍵盤和唱和聲。房間里隨處可見兩人親手畫的卡通小畫,照片墻上貼滿了日常點滴生活照,窗臺上擺著手工制作的花瓶,陽臺上停放著兩輛自行車,空時他們會到郊外騎行。“遠離家鄉在上海打拼,因為身邊多了個人可以一起彈琴,就不覺得孤單了。”顧翔說。

樂隊成員在一起聚會聊天

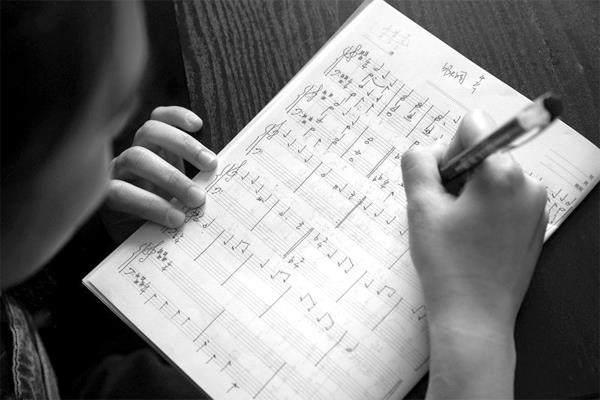

張揚雨緣在創作

“我覺得組樂隊是一件需要花時間和心思去做的事情。”對顧翔而言,組樂隊要像對待工作一樣認真。每一次演出,他都要花很多時間去練習,盡全力完成演出。“在音樂里,我可以釋放情緒,也是一種消遣。”

和顧翔一樣,主唱小一也是通過網上搜索加入樂隊社群的。小一在一家日企從事采購銷售工作。“我平時的工作圈子里沒有和樂隊相關的人。”但從小參加合唱團的她卻有著一個音樂夢。“在社群里,我找到了志同道合的樂手,也發掘出自己在音樂上的可能性。”

在音樂社群里,也有像于欣然這樣的“科班選手”。她就讀于音樂職業學校,學習音樂是小然的興趣,也是主業。“我各種樂器都會一點,但最喜歡的還是鼓。”為了不影響鄰居,小然在家都會戴著耳機打電子鼓練習。“戴上耳機的那一刻,仿佛與外界隔絕了,沉浸在自己的世界里,讓我感到快樂。”

更享受人與人之間的連接

周末,城市華燈初上,下了班的小凱與丈夫來到位于靜安的一處音樂餐吧,趕赴一次家庭聚會。

小凱是一名日裔,早年在廣州創業,曾經當過樂隊主唱。剛來上海不久的她,對這座城市的一切都感到陌生,而樂隊的存在讓她不再孤單。“每次組樂隊都是對自己音樂的一次提升,也是鍛煉自己與人交流的能力。”小凱說。

在樂隊以外,每個人都有自己的生活和角色,但在樂隊里,他們做著同一個夢。吉他手老益白天在一家外企上班,晚上哄女兒睡下以后,他有時會到位于同樂坊的一家清吧里彈吉他、唱歌。清吧里的樂手來自天南地北,經常是隨機組合,即興演唱。

吉他手寒用了兩年時間,親手寫下三本像漢語詞典那么厚的樂譜。他說“是因為自己太愛唱歌了”。大多數時候,這些業余樂手們演出都是沒有演出費的,甚至有時還要自己貼上路費、入場費等。玩音樂或許不能養活自己,卻能滿足他們暫時逃離現實生活的愉悅。

在社群里,他們分享音樂,也分享和音樂無關的生活瑣事。“玩樂隊最重要的是和人接觸。”孔繁衍說,“組什么樂隊不重要,我更享受人與人之間建立的連接。”

(摘自七一網 七一客戶端/《解放日報》)