數字經濟與高質量發展的耦合協調研究

周澤炯 陳洪梅

[摘 要]高質量發展是實現現代化的根本途徑,而數字經濟是驅動高質量發展的核心。基于2013—2020年中國的省級面板數據,通過熵值法測度數字經濟與高質量發展水平,并根據數字經濟與高質量發展的耦合機理,運用耦合協調度模型測算二者的耦合協調度。研究結果顯示:中國數字經濟與高質量發展水平整體上呈現上升趨勢,但是區域之間存在明顯差距,東部地區領先于其他地區,東北地區位于全國末端;耦合協調度從失調階段逐步轉向協調階段,其中東部地區耦合協調度領先于其他地區。因此,要持續優化數字經濟布局和發展模式,將數字經濟納入高質量發展指標體系,打造經濟示范區、建立資源共享機制,充分發揮東部地區的輻射作用,以提升數字經濟與高質量發展的協調水平,縮小區域發展差距。

[關鍵詞]數字經濟;高質量發展;耦合協調度

[中圖分類號]F127 [文獻標識碼]A [文章編號]1671-8372(2023)01-0001-09

Research on the coupling coordination of digital economy and high-quality development

— an empirical study based on panel data from 30 provinces in China

ZHOU Zejiong,CHEN Hongmei

(School of Economics,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China)

Abstract:High-quality development is the fundamental way to realize modernization,and digital economy is the core of driving high quality development. Based on the provincial panel data of China from 2013 to 2020,this study measures the level of digital economy and high-quality development using the entropy method,and uses the coupling coordination model to calculate the coupling coordination of the two according to the coupling mechanism of digital economy and high-quality development. The results show that Chinas digital economy and high-quality development level are on the rise as a whole,but there is an obvious gap between different regions. The eastern region is ahead of other regions,and the northeast region is at the end of the country. The coupling coordination degree gradually shifts from the maladjustment stage to the coordination stage,and the coupling coordination degree in the eastern region is ahead of other regions. Therefore,we should continue to optimize the layout and development mode of the digital economy,integrate the digital economy into the high-quality development indicator system,build an economic demonstration zone,establish a resource-sharing mechanism,and give full play to the radiating role of the eastern regions,so as to enhance the coordination between the digital economy and high-quality development and narrow the development gap between different regions.

Key words:digital economy;high-quality development;coupling coordination degree

一、引言

新一輪科技革命來襲,以數據資源作為關鍵生產要素的數字經濟爆發式發展。2012—2021年,中國數字經濟規模從11萬億元增長到45.5萬億元,占國內生產總值比重由21.6%提升至39.8%。黨的十八大以來,黨中央強調數字經濟是高質量發展的重要動力,把數字經濟發展上升為國家戰略。2022年1月,《“十四五”數字經濟發展規劃》進一步明確了數字經濟在構建新發展格局中的核心地位[1]。2022年10月,黨的二十大報告提出,著力推動高質量發展,推動構建新發展格局,加快發展數字經濟,建設現代化產業體系。在發展格局轉變的重要節點,數字經濟與高質量發展具有明顯的耦合協調的特征。數字經濟可以通過“數字化賦能”,助力經濟轉型,借助大數據等數字化技術,優化資源配置,從而驅動高質量發展;同時,高質量發展新階段為數字經濟提供了發展機遇,拓寬了市場發展空間。然而,當前我國各省份數字經濟與高質量發展水平參差不齊,數字經濟與高質量發展融合不夠,未能實現協同發展,不能適應新發展階段的新要求,這成為制約我國經濟長遠發展的難點。在新發展階段,正確理解數字經濟與高質量發展的內在互動機制有利于抓住發展機遇,從而構建新發展格局,實現經濟的長遠發展。基于此,本文在闡述我國數字經濟與高質量發展耦合協調機理的基礎上,從定量角度分析二者的耦合協調水平,剖析當前我國數字經濟與高質量發展的不協同問題及其主要原因,以期為促進二者的協調發展提供科學依據。

近年來,學者們對于數字經濟與高質量發展的研究主要集中于以下幾個方面:

數字經濟與高質量發展的測度。Barefoot K等通過比較整體經濟與數字經濟的相關數據,對數字經濟做了定量分析[2]。趙濤等通過Hicks-Moorsteen指數方法得出包容性全要素生產率,并以此評估高質量發展;采用主成分分析計算得出數字經濟綜合指數[3]。王軍等認為數字經濟的測度應該兼顧測度條件與運用環境,通過熵值法全方位構建指標體系[4]。馬成文等從我國社會主要矛盾出發,基于高質量發展的本質,從經濟活力、科技創新、生態環境、民生福祉四個維度測度我國省域高質量發展水平[5]。閆濤等貫徹新發展理念,采用綠色全要素生產率衡量高質量發展[6]。

數字經濟對高質量發展的推動作用機制。學者們從理論層面和實證層面深入分析了數字經濟對高質量發展的推動作用。理論層面,荊文君等認為微觀上新興技術的運用產生了規模經濟、范圍經濟,更好地匹配了供需;宏觀上,數字經濟通過要素投入、資源配置效率、生產效率三條路徑,促進了經濟長期增長[7]。丁志帆認為,微觀層面上數字經濟滿足了多樣化的需求,中觀層面上數字經濟推動了產業融合升級,宏觀層面上數字經濟拓展了生產可能性曲線,即數字經濟從三個層面協同促進高質量發展[8]。喬岳認為數字經濟促進高質量發展的內在邏輯主要體現在數字經濟提高了生產效率和資源配置效率[9]。實證層面,李宗顯等基于2011—2018年中國城市的面板數據,實證檢驗表明數字經濟能夠有效推動全要素生產率,并且這種作用效果存在正向溢出效應[10]。萬永坤等通過構建雙向固定效應模型表明數字經濟對我國高質量發展存在顯著的促進作用,并且通過中介效應模型檢驗得出結論認為,數字經濟通過促進產業升級,對創新、綠色、開放的高質量發展產生了顯著推動作用[11]。

科技創新與高質量發展的耦合協調關系研究。華堅等基于灰色關聯分析,研究發現我國科技創新與經濟高質量發展整體上實現了良好協調,但中西部地區內部之間兩者的耦合協調度差異可能會進一步加劇[12]。劉和東等基于時間的動態分析和空間的可視化分析,認為創新驅動與高質量發展的耦合協調度得到提升,但是在區域上呈現沿海高內陸低的態勢[13]。魏奇鋒等認為我國經濟已經轉為創新驅動型,科技創新與高質量發展的耦合協調度逐漸步入良好協調階段,但在區域之間仍然存在發展不協調現象[14]。楊建等基于耦合協調度模型實證分析,認為我國區域創新能力與高質量發展的耦合協調度較低,在我國東北和中西部偏遠地區的區域創新能力與高質量發展仍然處于嚴重失調階段,在中心城市二者也僅達到初級協調[15]。

已有文獻進行了數字經濟與高質量發展的測度,聚焦了數字經濟對高質量發展的單向影響。然而,數字經濟與高質量發展兩系統是相互作用的,有必要研究二者的雙向關系。也有部分學者研究了科技創新與高質量發展的耦合協調關系,但是鮮有文獻研究數字經濟與高質量發展的耦合協調關系。數字經濟與高質量發展是我國當前發展的重點領域,探究二者的協調發展水平有利于推動我國經濟發展的良性循環。基于此,本文通過熵值法測度數字經濟與高質量發展兩系統的綜合發展水平,并進一步將我國30個省份劃分為四大地區,分析各地區數字經濟與高質量發展的耦合協調關系,根據地區之間的差異化耦合協調狀況提出協調發展策略。本文可能的貢獻在于:(1)從理論上對二者的耦合協調進行研究,將數字經濟與高質量發展的耦合協調機理進行詳細的梳理,豐富相關領域的研究內容。(2)通過耦合協調度模型,基于中國省份面板數據,實證探究數字經濟與高質量發展的耦合協調關系,分析兩者耦合協調的特征,對各省份耦合協調關系進行縱向、橫向對比,為政府出臺促進數字經濟與高質量協調發展相關政策提供參考。

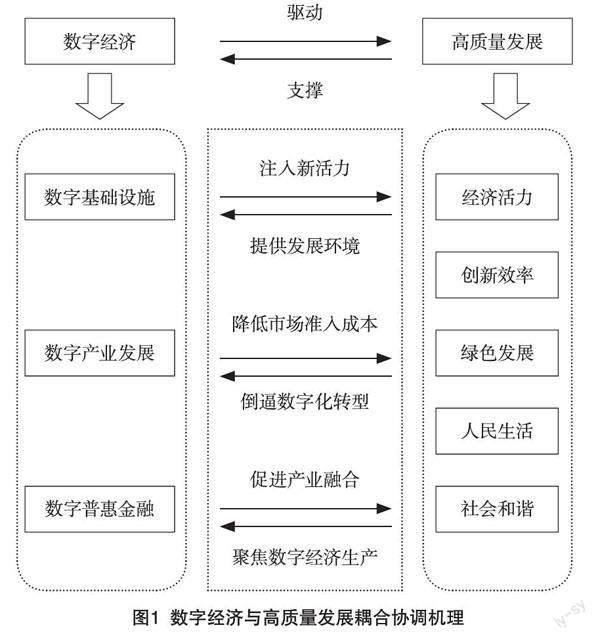

二、數字經濟與高質量發展的耦合協調機理

數字經濟與高質量發展兩個子系統彼此作用,形成一個有機的耦合整體。數字經濟為高質量發展提供創新驅動,實現生產方式變革,促進產業融合,從而助力高質量發展;高質量發展的總體要求倒逼數字化轉型,為數字經濟發展提供了良好的發展環境,從而實現數字經濟子系統與高質量發展子系統的協調發展(見圖1)。

圖1? 數字經濟與高質量發展耦合協調機理

首先,數字經濟通過大數據、云計算等數字技術,為高質量發展提供創新驅動,推動高質量發展。一方面,數字經濟依靠大數據,使生產、消費、流通等各個環節趨向智能化,催生更多新的市場,增加了消費者剩余與生產者剩余,實現了經濟發展“質”的提升;另一方面,云計算、大數據等數字基礎設施降低了市場準入成本,改變了現有市場結構,使得市場信息容易獲取,交易效率提高,資源配置更完善,從而實現規模經濟,提升了經濟增長質量。優化產業結構是高質量發展的重要途徑,數字經濟通過推動技術創新,在提高全要素生產率的同時催生了一系列新興產業,促進了產業融合,借助產業協同和反饋效應,推動了高質量發展。此外,數字經濟的“普惠性”與高質量發展的“共享性”相契合,有助于實現全民共享的高質量發展。

其次,高質量發展是全方位的發展,能夠為數字經濟發展提供發展要素。隨著經濟發展轉向高質量發展,市場需求更加多元化。高質量發展創造的多元化需求能夠為數字經濟提供多樣的發展環境,反過來拉動數字經濟的發展。在高質量發展的新階段,生產、消費方式發生變化,數字化轉型成為必然。市場上的生產者為了追求利潤最大化,迎合消費者偏好,通過線上線下相結合的商業模式,借助互聯網平臺改善管理經營模式,實現了自身利潤最大化。高質量發展聚焦于數字經濟的生產方式,是技術創新驅動的發展,推動了數字經濟的發展進程。

三、數字經濟與高質量發展指標體系的構建及數據來源

(一)指標體系構建

1.高質量發展指標體系

高質量發展不是單一追求經濟的發展,而是經濟、社會、生態等全方位的協調可持續發展。任海軍等從經濟、生態、教育、就業、醫療、城市建設以及城鄉協調發展多個維度,充分選取反映當下人民多元化的美好需求的指標,全方位測度了高質量發展水平[16]。本文借鑒楊仁發等[17]、李金昌等[18]、鄒國良等[19]的做法,從經濟活力、創新效率、綠色發展、人民生活、社會和諧五個維度構建高質量發展指標體系(見表1)。

2.數字經濟指標體系

數字經濟以信息技術為推動力,通過數字基礎設施,運用數字化的知識與信息,加快了我國的數字產業發展,其發展成果具有普惠性。因此,本文借鑒趙濤等[3]、劉軍等[20]、馬留赟等[21]的做法,基于數字經濟內涵,選取數字基礎設施、數字產業發展以及數字普惠金融三個方面測度數字經濟發展水平(見表2)。

(二)數據來源

本文數據來源于EPS全球統計數據庫、中經網數據庫、國家統計局、北京大學數字金融研究中心。數字經濟指標體系部分指標從2013年才開始統計,且西藏地區數據存在較多缺失值,難以進行研究,因此限于數據的可獲得性,本文僅討論2013—2020年我國30個省份(不包括西藏和港澳臺)的樣本數據。

四、數字經濟與高質量發展的耦合協調度研究方法

(一)熵值法

由于熵值法不受主觀因素干擾,本文參考裴瑋等的做法,在對數據進行無量綱化處理后采用熵值法對各級指標進行賦權[22],以測度高質量發展的綜合水平U1與數字經濟的綜合水平U2。

(二)耦合協調度模型

耦合度可以反映系統之間的相互作用程度。參考王淑佳等的做法[23],采取如下公式計算耦合度:

公式(1)中,C為耦合度,C的值在0和1之間,C值越大表明高質量發展系統與數字經濟系統耦合度越強。耦合度C能夠較好地測算出數字經濟與高質量發展兩系統的耦合程度,但是無法判斷兩系統是何種類型的協調[24]。因此,本文引入耦合協調度D,以更全面地反映兩系統之間的耦合協調類型。計算公式為:

公式(2)中,α1和α2為耦合協調系數。借鑒段秀芳等的做法,認為高質量發展與數字經濟同等重要,所以α1=α2=0.5[25]。參考梁樹廣等的分類標準[26],將耦合協調度劃分為十個等級(見表3)。

五、數字經濟與高質量發展的綜合水平與耦合協調度分析

(一)高質量發展與數字經濟綜合水平分析

按照前文所述研究方法,測算得出2013—2020年我國30個省份的高質量發展指數與數字經濟指數。限于篇幅,此處僅列舉2013年、2015年、2017年與2020年的測度結果(見表4)。

從整體均值來看,高質量發展指數由2013年的0.3219上升到2020年的0.4242,數字經濟指數由2013年的0.1124上升到2020年的0.3033,表明我國經濟發展長期向好的基本面沒有改變,高質量發展與數字經濟發展前景向好。數字經濟指數增長速度顯著高于高質量發展指數,呈現更快更強勁的發展趨勢。

2020年,北京的高質量發展指數為0.6738,廣東的數字經濟指數為0.8656,均處于全國前沿水平;而青海省的高質量發展指數僅為0.3134,高質量發展水平處于末端,與北京的高質量發展指數差距較大。數字經濟指數排名最后的寧夏僅為0.1005,與廣東的數字經濟指數相差甚遠。這說明了我國地區發展的不平衡不充分問題突出,一些省份被“邊緣化”,發展成果的普惠性還不充分。

為更加明確區域之間高質量發展與數字經濟的發展差異,進一步對高質量發展指數與數字經濟指數進行縱向、橫向分析,將我國30個省份劃分為東部地區、中部地區、東北地區、西部地區四大區域。各區域高質量發展指數和數字經濟指數詳見圖2、圖3。

由圖2可知,從高質量發展指數來看,東部地區處于全國前列,中部地區略低于東部地區,西部地區、東北地區發展相對落后,處于全國末端。高質量發展指數落后的西部地區以及東北地區需要轉變發展理念,對產業結構進行調整,從而促進經濟轉型,實現高質量發展。2013—2020年,各區域高質量發展逐步得到提升,但是東北地區高質量發展指數在2019年突然下降,在2020年又開始上升。這是因為2020年前東北地區將增強內生動力、培育新發展動能作為發展戰略重點,但在實施過程中過于聚焦傳統產業,新舊動能轉換不夠充分,研發強度降低,綠色發展停滯,市場環境惡化,經濟活力不足,制約了東北地區的經濟轉型,高質量發展受阻;2020年黨中央強調要全面全方位推動東北振興取得新突破,推動東北經濟發展改革向縱深探索,東北地區的發展開始轉向經濟、社會、文化、生態等多方面的綜合發展,高質量發展取得突破。

由圖3可知,從數字經濟指數發展態勢來看,東部地區>中部地區>西部地區>東北地區,沿海東部地區經濟發展指數處于領先地位,而東北地區遠遠落后于其他地區。東北地區數字經濟指數的增長速度也遠低于其他地區。東北地區由于重工業經濟產出效益低下,企業設備和技術老化,以資源型重工業為主的產業結構不能適應當下的信息化時代,數字經濟增速放緩。

(二)數字經濟與高質量發展耦合協調度分析

1.數字經濟與高質量發展耦合協調度的時序分析

基于前文計算得出的高質量發展與數字經濟的綜合水平U1、U2,根據耦合協調度模型計算公式(1)-(3),得出我國30個省份數字經濟與高質量發展的耦合協調度(見表5)。

由表5可知,從時間上看,我國數字經濟與高質量發展的耦合協調度在整體上呈現持續增長的趨勢。二者的耦合協調度由2013年的0.4221增長至2020年的0.5845,由瀕臨失調階段轉變為勉強協調階段。2013—2016年整體的數字經濟與高質量發展耦合協調度一直處于瀕臨失調階段,發展緩慢。2017年發展進入勉強協調階段,之后一直維持在勉強協調階段。這說明我國數字經濟與高質量發展整體的耦合協調還有很大的發展空間,耦合協調度增長緩慢,仍然是低水平的協調,需要進一步完善二者的互動機制以實現更高水平的協調。

2013—2020年,海南、吉林、甘肅、青海、寧夏5省份的耦合協調度始終處于失調階段。這是由于5省份的數字經濟仍然處于較低水平,數字經濟對經濟的帶動作用不明顯,且相對落后的高質量發展也不能為數字經濟提供良好的發展環境,二者未能實現協調。而北京、上海、江蘇、浙江、廣東、山東6個省份的數字經濟與高質量發展在2013—2020年始終處于協調階段。這些地區的數字經濟充分發揮了賦能的作用,打造了數字經濟優勢,為高質量發展提供重要支撐;同時,高質量發展創造了更加多元化的需求,使得更多資源流向數字經濟領域,推動了數字經濟與高質量發展的協調發展。

2.數字經濟與高質量發展耦合協調度的空間分析

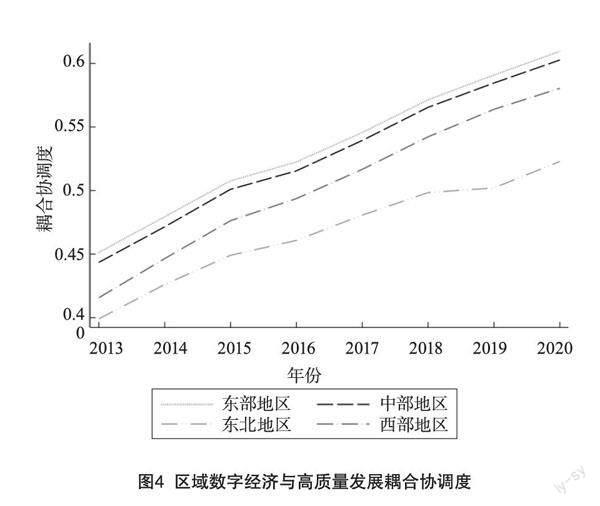

數字經濟與高質量發展的耦合協調度在東部地區、中部地區、東北地區、西部地區之間存在顯著的區域差異,詳見圖4。

由圖4可知,2013—2020年各個省份數字經濟與高質量發展的耦合協調度呈現上升趨勢,但是不同區域上升程度有所不同。由于各區域的數字經濟發展基礎及資源優勢存在差異,區域間數字經濟發展和高質量發展水平各不相同,二者的耦合協調度呈現區域上的差異性。東部地區在2015年率先進入勉強協調階段,在2020年達到初級協調階段。東部地區憑借巨大的市場規模、完善的基礎設施、較強的數字創新水平以及政策、人才、產業等優勢,為數字經濟發展提供了良好的發展市場,充分發揮了數字經濟對高質量發展的賦能作用,實現了跨越式發展,進而推動了東部地區的高質量發展,使得東部地區高質量發展與數字經濟的耦合協調度領先于全國其他地區。中部地區兩者的耦合協調度略低于東部地區。中部地區崛起戰略的實施,充分發揮了中部地區的區位優勢以及資源優勢,形成了中部地區優勢互補、共同發展的新格局。其數字經濟和高質量發展耦合協調度上升速度較快,在2016年步入勉強協調階段,并且在時序上呈現穩定上升的趨勢,但上升速度始終低于東部地區。中部地區的產業鏈雖然完整,但仍以傳統產業為主,且區域內經濟聯系度不高,存在行政壁壘,數字產業發展緩慢,需要進一步推動區域協調發展。西部地區經濟發展起步較晚,加上地形復雜、自然條件惡劣,經濟發展動能不足,導致西部地區兩者的耦合協調度遠低于東部地區以及中部地區,直至2017年西部地區才步入勉強協調階段,之后一直處于勉強協調階段。由于西部大開發等政策的支持,西部地區的發展前景向好,其經濟雖然增速緩慢但始終穩定上升。相比中東部地區,西部地區的基礎設施仍不夠完善,其創新研發投入較少,產業基礎薄弱。東北地區由于產業結構老化,注重發展重工業,沒能把握住新興產業,并且人才外流嚴重,其高質量發展與數字經濟的耦合協調度處于全國末端,直至2020年,東北地區仍然處于瀕臨失調階段。

由表5可知,從各個省份來看,2013年,高質量發展與數字經濟的耦合協調度只有北京和廣東達到初級協調階段,上海、江蘇、浙江、山東處于勉強協調階段,其他省份均處于失調階段。可以發現,2013年達到協調階段的省份均位于東部地區,而其他地區的省份均未達到協調階段,并且東部地區的天津、海南還處于輕度失調階段。2020年,東部地區除海南以外的其他省份的數字經濟與高質量發展均步入了協調階段,其中廣東達到了良好協調階段,而北京、天津、江蘇、浙江均處于中級協調階段。此外,位于東北地區的吉林以及位于西部地區的甘肅、青海、寧夏仍然處于瀕臨失調階段。這進一步說明了我國不僅東部、中部、東北以及西部地區之間發展差距較大,各區域內部省份之間同樣存在發展鴻溝。

六、結論與建議

本文根據我國30個省份2013—2020年的面板數據,對數字經濟與高質量發展的水平進行了測度,同時測算了兩者的耦合協調度。結論如下:(1)2013—2020年數字經濟與高質量發展整體上呈現持續增長趨勢,并且數字經濟增速高于高質量發展增速。(2)數字經濟與高質量發展在空間分布上存在顯著差異,區域發展不平衡,二者的發展態勢均呈現東部地區>中部地區>西部地區>東北地區。具體來說,數字經濟與高質量發展相對弱勢的地區產業結構不合理,需要進一步推動經濟轉型。(3)數字經濟與高質量發展的耦合協調度在2013—2020年整體上呈現上升趨勢,且東部地區耦合協調度領先全國其他地區,東部地區的廣東和北京的數字經濟與高質量發展的耦合協調度遠遠領先東部地區內的其他省份,說明發展差異不僅存在于區域間,在地區內部同樣存在較大的發展差距。東北地區數字經濟與高質量發展的協調度遠遠低于全國其他地區,直至2020年仍然處于瀕臨失調階段,沒能實現協調發展。

基于上述結論,為提升數字經濟與高質量發展的協調水平,縮小區域發展差距,提出以下建議。

第一,堅持以數字經濟驅動高質量發展。數字經濟不僅能夠提高生產效率,還能夠提高資源配置效率。一方面,積極引導數字經濟服務實體經濟,堅持以滿足市場需求為導向,通過要素共享、跨界融合,合理利用數字經濟,釋放“數字紅利”,促進產業融合發展,為經濟增長開辟新空間,順應高質量發展要求以及市場個性化需求。另一方面,進一步完善數字經濟基礎設施,以數據為關鍵要素,夯實數字技術,加快構建網絡基礎設施和數據智能基礎設施,持續優化數字經濟布局和發展模式。

第二,將數字經濟發展水平納入高質量發展評價體系。數字經濟已經成為我國經濟高質量發展的新引擎,但當前我國經濟高質量發展指標體系大多從五大發展理念出發,未充分考慮數字經濟對高質量發展的支撐作用。應將數字經濟作為經濟增長的核心要素,將其納入經濟高質量發展指標體系,加強數字經濟對高質量發展的“引擎”作用。通過完善高質量發展評價體系,以數字化平臺支撐經濟發展,以高質量發展為引領,統籌協調數字經濟與高質量發展。由此,數字經濟的發展有助于整個市場的經濟轉型,提高市場競爭性,提高行業整合效率,最終能夠提高經濟增長質量,實現數字經濟與高質量的同步發展。

第三,促進區域協調發展,打破地區壁壘。針對兩系統耦合協調度處于協調階段的地區,政府要積極宣傳,打造經濟示范區,為欠發達地區提供有效經驗。同時,通過國家系列政策傾斜,為經濟發展相對滯后的地區提供發展機遇和政策指引,努力追趕經濟發達地區。政府要制定合理的科學規劃進行宏觀調控,建立資源共享機制,大力提升東部地區的數字技術應用能力,充分發揮數字經濟與高質量發展耦合協調度高的省份的輻射作用,用好用活“結對幫扶”政策,以先富帶動后富;加強中西部地區技術設施建設,結合當地資源稟賦優勢,為數字產業化和產業數字化提供有力支撐;優化東北地區的產業結構,加快新舊動能轉換,打破地區壁壘,形成相互促進的良性循環,使得人民共享經濟發展成果。

[參考文獻]

國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知[EB/OL]. [2022-01-12]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/12/content_5667817.htm.

BAREFOOT K,CURTIS D,JOLLIFF W,et al. Defining and Measuring the Digital Economy[EB/OL].[2018-03-15]. https://www.bea.gov/research/papers/2018/defining-and-measuring-digital-economy.

趙濤,張智,梁上坤.數字經濟、創業活躍度與高質量發展:來自中國城市的經驗證據[J]. 管理世界,2020(10):65-76.

王軍,朱杰,羅茜.中國數字經濟發展水平及演變測度[J]. 數量經濟技術經濟研究,2021(7):26-42.

馬成文,馬瑞祺.省際經濟高質量發展水平測度分析[J]. 遼寧工業大學學報(社會科學版),2021(3):45-49.

閆濤,陳陽.數字經濟對高質量發展的影響:基于中介模型與門檻模型的檢驗[J]. 經濟與管理,2022(6):1-7.

荊文君,孫寶文.數字經濟促進經濟高質量發展:一個理論分析框架[J]. 經濟學家,2019(2):66-73.

丁志帆.數字經濟驅動經濟高質量發展的機制研究:一個理論分析框架[J]. 現代經濟探討,2020(1):85-92.

喬岳.數字經濟促進高質量發展的內在邏輯[J]. 人民論壇·學術前沿,2021(6):51-57.

李宗顯,楊千帆.數字經濟如何影響中國經濟高質量發展?[J]. 現代經濟探討,2021(7):10-19.

萬永坤,王晨晨.數字經濟賦能高質量發展的實證檢驗[J]. 統計與決策,2022(4):21-26.

華堅,胡金昕.中國區域科技創新與經濟高質量發展耦合關系評價[J]. 科技進步與對策,2019(8):19-27.

劉和東,劉童.區域創新驅動與經濟高質量發展耦合協調度研究[J]. 科技進步與對策,2020(16):64-71.

魏奇鋒,徐霞,楊彩琳,等.成渝地區雙城經濟圈科技創新與經濟高質量發展耦合協調度研究[J]. 科技進步與對策,2021(14):54-61.

楊建,方浩.區域創新能力與高質量發展的耦合評價研究[J]. 技術經濟與管理研究,2022(6):35-40.

任海軍,崔婧.經濟高質量發展評價指標體系構建與實證[J]. 統計與決策,2022(13):31-34.

楊仁發,楊超.長江經濟帶高質量發展測度及時空演變[J]. 華中師范大學學報(自然科學版),2019(5):631-642.

李金昌,史龍梅,徐藹婷.高質量發展評價指標體系探討[J]. 統計研究,2019(1):4-14.

鄒國良,劉娜娜.科技創新對經濟高質量發展影響的空間效應:以粵港澳大灣區為例[J]. 統計與決策,2022(21):122-126.

劉軍,楊淵鋆,張三峰.中國數字經濟測度與驅動因素研究[J]. 上海經濟研究,2020(6):81-96.

馬留赟,白欽先.數字經濟如何緩解相對貧困[J]. 財經科學,2022(7):92-105.

裴瑋.基于熵值法的城市高質量發展綜合評價[J]. 統計與決策,2020(16):119-122.

王淑佳,孔偉,任亮,等.國內耦合協調度模型的誤區及修正[J]. 自然資源學報,2021(3):793-810.

金夢,郭文強.新疆城鎮化與生態環境耦合協調度測度與分析[J]. 內蒙古師范大學學報(自然科學漢文版),2022(3):274-279.

段秀芳,徐傳昂.中國數字經濟與經濟高質量發展耦合協調機理研究[J]. 商業經濟,2021(6):3-8.

梁樹廣,張芃芃,臧文嘉.山東省制造業產業鏈創新鏈資金鏈的耦合協調度研究[J]. 科技管理研究,2022(17):47-56.

[責任編輯 張桂霞]

[基金項目]安徽省哲學社會科學規劃重大項目(AHSKZD2021D01)

[收稿日期]2022-11-25

[作者簡介]周澤炯(1970-),男,安徽合肥人,安徽財經大學經濟學院教授。