人工智能時代教師教學語言變革的隱憂與堅守

尚瑞茜 么加利

摘要: 智能技術的迅猛發展對教師教學語言產生了巨大影響,使其在表達形態、言說空間、言說內容、言者思維四方面發生顯著變革。不過,智能技術在復雜、動態的教學語言領域中的運用是有限度的,一旦對智能技術引發教學語言變革的度把握不當,則極易招致種種隱憂,分別為:教學語言傳遞的教育意義淺層化、教學語言蘊含的真切情感悄然離場、教學語言飽含的生命活性日漸式微、言以育人的教學本質逐漸被消解。為應對這些隱憂,我們需以教師之思堅守語言承載的深度意義、用教師之情堅守語言蘊含的真切情感、增教師之個性堅守語言飽含的生命活性、筑澄明之境堅守語言育人的終極旨歸。

關鍵詞:人工智能;教師教學語言;變革;隱憂;堅守

中圖分類號:G424 ?? 文獻標識碼:A文章編號:1672-0717(2023)02-0054-09

人工智能的外在表現是一種技術。當下,智能技術“已經成為一種意識形態,全面侵入社會生活的方方面面”[1],教育領域亦深受智能技術的滲透和影響,智能化儼然成為教育發展的客觀語境與路徑框架。在智能化的時代大背景下,相較于教師角色認同、專業發展、素養培育、師生關系等研究的勃興,作為凝聚教師思想、智慧、經驗、情感等表征教師精神世界的教學語言研究卻多少被遺忘在主流話語之外。然而,觀察教學語言的現實,其實不難發現:教學語言變革的理論研究明顯滯后于它的實踐發展。在智能技術的助推下,教學語言由外在的表達形態、言說空間至較深層的言說內容、思維方式等都發生了顯著變革。這種變革是人工智能時代的大勢所趨,為教師的言說和學生的學習等諸多方面提供了便捷的時空境域。我們不能無視智能技術為教學語言帶來的種種變革及便利,但與此同時,也不能使教學語言被狂飆突進的智能技術所裹挾,因為一旦對智能技術引發教學語言變革的度把握不當,極易招致雙重隱憂,即遮蔽教學語言本身蘊含的深層文化基因和消解言以育人的教學本質。因此,教學語言唯有在“變革”中“堅守”住深層文化基因和育人底線,才能在智能技術的強勢沖擊下發揮出自身的育人價值。鑒于此,開展人工智能時代教師教學語言變革的隱憂與堅守研究,既是使教學語言變革進入研究者視界之需,又是深化教學語言時代變革限度問題的應有之義,更是實現教學語言育人價值的重要之途。

一、人工智能時代教師教學語言變革的表征

教師教學語言并非我們于日常生活中所簡單感知到的教師的“聲音流”“文字流”等,它其實蘊含著更深層的含義,是教師用聲音、文字等可感知的語言表達形態“以傳遞教育意義和促進學生發展的復雜符號系統”[2],與深刻的民族性、師生的生活方式和思維方式等緊密相連,其影響會投射至教學場域的各個角落,非常值得我們深入挖掘與探究。

作為一個復雜的符號系統,教學語言具有嚴密的構成要素與運行規則。按照英國語言學家韓禮德為代表的系統功能語言學家的觀點,語言是音義結合的符號系統,包含由音系系統構成的“表達層”與由詞匯語法系統和語義系統構成的“內容層”[3]。通俗而言,即該系統主要關涉教學語言的表達形態和言說內容。隨著研究者對語言研究的深入,語言的表達形態已不再僅僅局限于音系系統,書寫系統和體態系統也被納入其中。語言包含“人類用于交際的所有手段”或者“人類使用的一切符號”[4]在學術界達成共識。根據轉換—生成語法學派的創始人喬姆斯基的看法,語言是思維的工具,反映著言說者的思維意識,主要涉及表層結構(人們可以說出、寫出、聽到、看到的)與深層結構(存在于說話者心里的)兩大層次[5]。后來,伴隨“教學語用學”的興起,二十世紀七八十年代后的語言研究逐漸由關注“語言內部的構成要素”轉向關注“在不同的語言交際環境下如何理解語言和運用語言的話題”[6],也即開始關注教學語言的空間問題。由此可知,教學語言系統于宏觀層面主要關涉教學語言的表達形態(囊括了聲音、文字、圖像、體態等一切能夠表意的符號形態)、言說空間、言說內容(教學語言傳遞的知識與知識背后承載的教育意義)以及教學語言反映的思維意識四大要素。

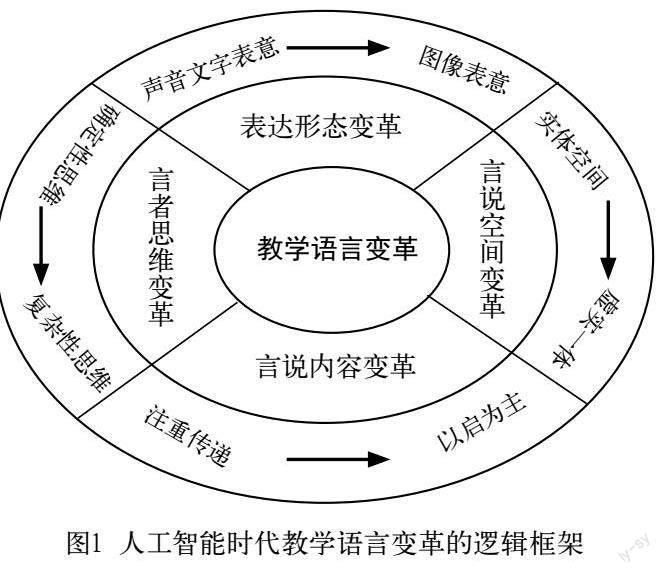

由上述四大要素構成的教學語言系統并非一成不變、靜止不動的存在,其具有明顯的時代特性與時代風格。這主要源于語言與時代之間的密切關聯。語言自產生之日起,便作為一定時代語境下“人類的認識工具”存在著,直至20世紀西方哲學由認識論轉向語言哲學以來,它才上升至人類“存在之家”[7]這樣一種本原性地位。由于不同時代社會的發展程度不同、人們對教育的認識與追求不同,而這些差異都會首先反映在承載它們的工具——語言之上。正如研究者所言:“政治制度的改革、經濟生活的變化、科學文化的進步,都會促進語言基本要素的擴大和改進。語言在其隨著社會的發展而發展的過程中,始終都不斷地顯示著某種時代的特色”[8]。我們深入教學實踐發現,隨著人工智能時代的來臨,教學語言系統中的四大要素都已發生不同程度的改變,而這些改變共同構成我們探究人工智能時代教學語言變革的邏輯框架(如圖1所示)。

(一)表達形態變革:以圖表意的順然轉變

人工智能時代教學語言的表達形態豐富多元,集聲音、文字、圖像、體態、音頻、視頻等多種形態于一體。這些表達形態具有的屬性特征或相似或互補或相異,當它們匯集一堂時,符合教師傳遞、學生學習取向的表達形態往往會占據優勢,它所承載的知識意義也會優先進入學生視域,反之,則易受到忽視與遮蔽。當前,在快節奏的教學生活與高強度的教學壓力下,鑒于師生個體時間與精力的有限性,圖像表意的形態以其“強烈的視覺沖擊感”與“知識呈現的直觀性”迅速超越其他表達形態,優先成為師生傳遞、接收知識意義的主要方式。以圖像為知識呈現、表達與接收方式的“視覺時代”的來臨,令課堂教學中圖像無處不在[9]。所謂圖像,“就是形象加上它的支撐物”[10]。綜觀當今的課堂教學樣態,課件中圖像的充斥以及無關圖像的插入、書本中圖像的過度穿插[11]、經典名著的圖解化與光盤化、圖像化水平成為優質教育重要指標等現象無不彰顯出:圖像在課堂教學中是何等的盛行與泛濫。立足于知識教育變革的長時段視角,我們發現這樣的轉變態勢是符合歷史發展趨勢的。進言之,根據因載體變遷所引發的知識教育變革的整體脈絡可知,它總共歷經兩次大的轉向,分別是“聲音文字主因的傳統知識教育”階段與“圖像主因對知識教育的深度革新”階段[12]。

在“聲音文字主因的傳統知識教育”階段,受“旁觀者知識論”的影響,世界被理解為一本外在于求知個體、需要深度體認或細細品味的“大書”。聲音與文字獨有的特性,即聲音只需借助于教師自身的發音器官與無所不在的空氣便可與學生實現一種即時的交流,以及文字在能指與所指上的分離使得其可以將復雜的哲思與鮮活的場景濃縮于由看似簡單的線條組成的字詞之中,使得聲音文字成為該階段教師向學生傳遞知識意義最主要的方式。而此時的圖像多是作為聲音文字的附屬性存在,負責為聲音文字的描述提供佐證。若圖像被穿插于聲音的間斷處或文字的空白處,則是充當聲音文字的輔證或填充;若圖像被附于文字的旁邊,則被認為是對文字知識具有直觀說明、突出強調的意味;若圖像被置于聲音文字之后,則通常具有一種向導性作用或總結性意味,以便引導個體更加生動地體認、回憶知識。

隨著個體對知識需求的增加,聲音文字的弊端逐漸顯現。對于聲音文字而言,學生必須逐字逐句的聽到或看到,才能將其解碼為形象與意義,若想進行更深度的理解,則需耗費更多的時間與精力去思索教師的言說與探究文字的奧妙。置身于快節奏學習生活與高強度學習壓力下的學生,他們既無充裕的時間也無更多的精力去深度解讀聲音文字蘊含的意義。與此同時,在虛擬現實技術和沉浸式仿真技術的加持下,圖像以超高的保真度、強烈的視覺沖擊感以及日益減少的儲存空間等諸多特質,使所有個體都能快速且形象地獲取知識的意義。因此,在當下的時代語境中,師生往往傾向于“讀圖”而非“讀文”。這也預示著我們的課堂教學正式進入圖像崇拜的時代,正如法國社會評論家巴爾特所言:“這是一個歷史性的轉變,形象不再用來闡述詞語,如今是詞語成為結構上依附于圖像的信息。”[13]

(二)言說空間變革:虛實一體的已然呈現

在傳統教學中,教師的言說主要發生于“課堂”這一實體空間。教師通過“課堂”這一實體空間,與學生面對面地進行溝通與交流,以此實現教育意義的成功傳遞。囿于課堂空間的有限性,教師的言說與思想只能傳遞給在場的學生,而無法對更多不在場的生命個體產生教育意義。可以說,這于優質的教師及其他們深刻的教育思想而言是一種巨大的資源浪費。不過,隨著技術的飛速發展,將優質的教育資源傳播至更廣闊的時空、被更多的生命個體享用已不是夢想。

虛擬現實技術、增強現實技術、全息技術和視頻會議技術等的進步,為教師言說催生了一個與真實課堂場景近乎一樣逼真的虛擬空間。所謂虛擬空間,即“依靠計算機和網絡技術支持,建構起的一個虛擬的、可交互的教學系統”[14]。教師借助虛擬空間,能夠與身處異地的學生乃至散布于世界各地的陌生個體進行思想交流與情感溝通。這意味著虛擬空間的出現,為教師思想傳播至更廣闊的時空、影響更多的生命個體、為他們建構起有意義的精神家園提供了無限的可能。尤其在優質教育資源相對匱乏且分布不均、突如其來的疫情或其他災害等不利狀況面前,虛擬空間出現的意義更加非凡,它既能切實滿足學生對優質教育資源的迫切需求,又能積極響應國家“停課不停學”的號召。不過,必須明確的是,虛擬空間的出現,并不會全面取代實體空間。實體空間具有虛擬空間所無法替代的功能與價值,能夠為師生提供真切的現實交往與情感交流。由此可見,虛實空間的相互結合成為未來教師言說空間的趨勢所在。

(三)言說內容變革:以啟為主的應然轉向

在人工智能尚未出現或還不成熟之際,學生獲取知識意義的主要通道為教師的言說。在這一時期,受傳統知識觀(知識具有客觀性、普遍性和中立性)的影響,教師的言說呈現出知識授受的基本特征,教師意在通過言說傳遞給學生具有確定性的知識與通用型的技能。這樣的教學內容在知識革新速度緩慢的時期完全能夠滿足學生的需求。然而,隨著人工智能時代的來臨,面對知識的激增與更迭、技能的改進與變革等諸多條件的改變,傳統的言說內容遭遇嚴峻挑戰,教師知識授受的職能逐步被人工智能取代。面對如此境遇,教師亟需打破傳統的言說內容,才能使學生成功應對未來變動不居的社會。詳述之,由于人工智能能夠通過算法對海量知識進行自動化的識別與推理,所以它在知識的存儲、傳播、檢索等方面都遠超教師的相關能力。在人工智能時代,學生不必只局限于教師言說的單一途徑,他們還能夠通過人工智能快速而準確地獲取更多體量的相關知識。面對人工智能的強烈沖擊,教師不能再以自己的短板去挑戰人工智能的強項,他們只有發揮出有別于人工智能的獨有特質,才能與人工智能和諧共生,共同服務于育人的終極目標。

相較于人工智能,教師的優勢在于思維的創造性與情感的共情力等方面。人工智能雖然具有“類人物”的屬性,即它是運用算法進行大數據模擬人類思維的機器行為,但究其本質而言,它總歸是對人類思維的一種模擬,“其在思維能力上將永遠無法超越人類思維的整體性”[15],“也永遠無法像人一樣領會和回應人類的本真語言與真實情感”[16]。面對當下社會知識激增、情感淡漠、意義空無化[17]等現實困境,教師的言說亟需打破只滿足學生的知識需求方面,而應轉向對學生思維的啟發、情感的引導、精神世界的建構等。這既是時代發展所需,又是應對人工智能沖擊的現實之舉。

(四)言者思維變革:復雜性思維的實然表征

思維的變革屬于較深層次的變革。人們無法直接觸及教師的思維以了解其發展變化過程,唯有通過思維的載體——語言才能明晰其變化情況。我們透過傳統教學中的教師教學語言可以發現,其背后反映出的思維品質主要呈現出確定性的樣態。在崇尚科學與理性觀念的影響下,人類日益追求對世界的確定性認識,以試圖牢牢地把握這個世界。而語言恰好成為這種追求的主要工具,這也造就了教師言說的確定性思維特征。在傳統教學中,確定性的言說內容、程式化的言說流程、精密化的邏輯推演等都反映出教師確定性的思維方式。這樣的思維方式在壓抑教師創造性的同時,也忽視或遮蔽了存在于學生生命中的豐富性、生動性等特質,將學生降格為“認知人”與“工具人”。

隨著人工智能時代的到來,智能技術的發展愈發加劇了人被當做機器看待并為技術所奴役的境況。這促逼著教師群體不斷地對確定性思維方式進行反思,并使他們意識到:確定性的思維方式將復雜對象簡單化地歸結為整齊劃一,從而消解了復雜對象中的差異性與豐富性[18],有礙于挖掘豐富生命體與復雜現象或問題的本質特征。因此,教師開始努力擺脫舊有的言說思維方式,復雜性的思維方式開始登場。復雜性思維是一種“不以孤立和封閉的方式來把握對象,而是通過聯系背景和綜觀全體來把握對象的認識方法”[19]。我們將視野聚焦于當前教師的教學實踐發現,教師已日漸使用復雜性的思維方式去解決相關問題。例如,教師看待或解決問題的方式明顯注重創新與多元,不再拘泥于思維的慣性;教師的言說內容不再局限于單一的知識,而更加關注生命個體知識世界、情感世界與精神世界的整體建構;教師的言說方式不再以單向度的灌輸為主,而更加關注學生內心真正的感受與需求等。這些例證都有效地證明了教師的思維開始由確定性轉向復雜性。

二、人工智能時代教師教學語言變革中存在的隱憂

人工智能時代的到來已然引發了教師教學語言在表達形態、言說空間、言說內容和言者思維等方面程度不同的變革。我們相信,隨著智能技術的更加完善與成熟,教師教學語言領域會有更多突破性的變革。但是,我們也需明確,人工智能的技術特性(如可計算性、連接性、可更新性、座架本質、確定性、有限性等)在復雜、動態的教學語言領域中的運用是有限度與風險的,把握不當極易引發雙重隱憂,即遮蔽教學語言本身蘊含的深層文化基因(深度教育意義、真切情感和生命活性是深深扎根于教學語言深處的三大文化基因)和消解言以育人的教學本質。而這三大深層文化基因和育人本質正是教學語言在變革中需始終堅守的內容與底線。

(一)意義困境:教學語言傳遞的教育意義淺層化

在符號學之眼中,由聲音、文字、圖像等表達形態攜帶的意義是語言作為符號的靈魂所在,如果失去承載的意義,語言便不能稱之為語言[20]。作為凝聚語言精華的教學語言亦如此,教育意義是深深扎根于教學語言土壤深處的文化基因,失去了教育意義的教學語言便成為沒有靈魂的符號。將教育意義外化并成功傳遞給學生是教學語言作為符號的職責所在,也即判定教學語言是否實現了其職責的重要依據正是看其是否實現了教育意義,尤其是深度教育意義。然而,在人工智能的過度介入下,教學語言傳遞的深度教育意義則處于被削弱的態勢之中。具體而言,主要與以下兩方面原因相關。

第一,與人工智能帶來的海量知識相關。人工智能的可計算性、連接性和可更新性[21]等技術特性使得它能夠快速地將海量信息匯聚在一起,由此拓寬了人們獲取知識的邊界,使得人們處于更新迅速的海量知識之中。隨著教師獲取知識途徑的日益網絡化,也使得教師更容易迷失在這更新迅速且海量的知識海洋中。特別是其中內隱著的淺薄乃至錯誤的信息,既耗費著教師甄別的時間,又阻隔著教師思考與探究知識背后承載的深度教育意義的時間。加之,教學進度的規約、教師精力與體力等方面的限制,使得教師更加無暇也無力于去深度領悟教育意義。

第二,與人工智能時代教學語言表達形態的“圖像化”轉向相關。圖像以直觀性和具體性見長,能夠將知識的深度意義感性化和直觀化。長期處于由圖像表達知識意義世界中的教師,他們的思考將易于滯留在“直觀感知”層面,因為他們的思考“一般總是隨視覺停止而停止,甚至對看不見的事物就很少有所觀察或完全沒有觀察”[22],這終將導致教師精神世界的官能化與淺層化。由此,他們傳遞給學生的知識意義也將陷入一種淺層化甚至無意義化的窠臼之中。

(二)情感隱患:教學語言蘊含的真切情感? ? 悄然離場

教師教學語言背后倚靠的是“教師”這一活生生的生命個體,而非由一堆冰冷無情的數據和程序構成的“機器”。自教師踏入教學場域的那刻起,一切表征教師存在的要素(如教師的意圖、思維、記憶、知識、經驗、智慧等)都需通過教學語言才能呈現出來。當然也包含教師的情感特質。優質的、有溫度的、高質量的教學語言總是承載著教師真切且積極的情感體驗。深入具體的教學過程,教師既能通過教學語言將自身內在蘊含的真切情感傳遞給學生,進而激發起學生的共情力,使學生成長為“知情意行”全面發展的生命個體;同時又能領會和回應學生內心深處微妙的情感感受及變化,進而反向促進和提升教師情感的感受力與覺察力。然而,在虛擬空間的裹挾下,教學語言中蘊含的真切情感日漸趨于晦蔽甚至消失。

人工智能時代虛擬空間的出現,雖然極大地拓展了師生之間的交流邊界并提升了他們之間的溝通效率,但與此同時,也使得師生日益沉溺于通過機器或屏幕這一中介進行交流的方式。這種“人—機—人”的交流方式有別于傳統的“人—人”之間面對面的交流,師生直接面對的是冷冰冰的機器或屏幕,而非活生生的生命個體。立足教師的視角而言,機器或屏幕界面在一定程度上有效阻隔了教師全方位地敏銳感知每一位學生內心情感的微妙變化,也即教師無法及時地與學生進行真實的情感交流。換言之,“人—機—人”的交流方式將加劇師生間情感交往的疏離,削弱他們之間的情感投入與彼此關懷,真切、鮮活與靈動的情感體驗在師生的生命時空中悄然離場。這體現在教學語言上則表征為語言的蒼白甚至冷漠,如此的教學語言終將難以引起學生內心情感的共鳴,也難以培養出情感豐富的生命個體。

(三)活性之憂:教學語言飽含的生命活性? ? 日漸式微

教師教學語言是以教師這一生命個體為載體,它印刻著教師的思維方式、教學經驗、知識儲備、文化積淀等表征教師生命活性的獨特印記。當教師面對教學中出現的突發情況或復雜問題時,他們能夠根據情境的變化與自身的經驗,迅速制定出靈活的應對方案或解決之策。然而,在人工智能的不斷沖擊下,教學語言中飽含的生命活性卻日漸式微。

第一,在智能技術“座架”本質的訂造下(訂造,意為“促逼意義上的擺置自然”)[23](P33),教學語言中的生命活性日漸式微。在海德格爾處,技術的本質是“座架”,即“會集起來的強求”[23](P37)。智能技術在賦能教師言說過程的同時,也以訂造的方式促逼著教師如何為之,最終使教師自然而然地成為了技術的“持存物”。進言之,在智能技術“座架”本質的訂造下,當教師遇到教學問題或困難時,他們便習慣于回避自己對問題的經驗思考和直覺判斷,轉而將算法這一技術手段視為問題解決的密鑰。這種做法于無意之中放大了算法的效用,遮蔽乃至削弱著教師的經驗積累、直覺判斷等表征教師生命活性的獨特印記,久而久之,教師將失去自主判斷力。

第二,在人工智能語言確定性表達特質的席卷下,教學語言中的生命活性日漸式微。隨著網絡信息技術、多媒體設備與AI教師等輔助教學服務范圍的拓展,人工智能語言已經逐步嵌入課堂教學。人工智能語言與教師教學語言不同,它有著一套屬于自己的語言表達體系,是用二進制代碼表示的計算機能直接識別和執行的一種機器指令的集合[24],具有確定性和有限性的典型特征[25]。當教師處于由確定性和有限性人工智能語言席卷的教學生活時,他們不僅對教學語言的認知愈來愈偏狹,將教學語言視為“一種技術化和程式化的操作”[26],而且他們的語言表達也逐漸呈現出追求確定性與程式化的慣習特質。這種慣習特質中內隱著一種不惜犧牲教師個體的生命活性而追求語言確定化表達的傾向,長此以往,教學語言中蘊含的生命活性將被確定性與程式化的表達方式消磨殆盡。

(四)育人危機:言以育人的教學本質逐漸被消解

語言自產生之日起,它與人之間便存在著一種無法割舍的聯系。誠如馬克思、恩格斯在《德意志意識形態》中所言:“語言也和意識一樣,只是由于需要,由于和他人交往的迫切需要才產生的。”[27]可以說,語言因人的需要而產生,亦圍繞人的需要而存在。它是育人的工具與依憑,教學語言唯有觀照人生命發展需要才能稱之為有意義的教學語言,如果失去了對人生命的守望,這種教學語言便不再具有價值。“言以育人”始終是教學語言需堅守的底線與旨歸。人工智能作為一項新技術,僅能以技術革命的形式沖擊教學語言的原有架構,而無法改變“言以育人”的本質。然而,在人工智能的強勢介入下,言以育人的教學本質正逐漸被消解。具體而言,主要與下述兩方面原因相關。

第一,與教師對智能技術的迷戀與崇拜相關。智能技術在教學語言領域中的廣泛運用,使教師感受到它所帶來的一系列可視化效果,進而促使部分存在“近利”教育功效觀的教師開始著力于反復研究提升言說過程技術的操作方法,并對其產生迷戀和崇拜。顯然,對技術的過分依賴倒置了教師言說的手段和目的,它將教師言說的手段——技術置于了教學的高位,而忽視了教師言說的目的——育人。加之,智能技術將人視為可“量化”、可“計算”對象進行運作的方式,致使人身上完滿的生命活性被逐漸淹沒和消匿,轉而扭曲為物性。

第二,與技術理性的牽引相關。隨著智能技術在社會發展中越來越發揮著不可替代的作用,教師的思維方式與行為準則也更加遵循技術的邏輯,技術理性由此得以在現代社會中擴張。技術理性是以技術實踐為中心形成的認識和把握世界的思維方式與行為準則,具有理性至上與效益優先的特征[28]。在技術理性“效益優先”特征的牽引下,教師往往為了追趕教學進度,不自覺地習慣于用自己的思維方式與語言表達習慣向學生傳授內容。該做法其實忽略了學生這一重要學習主體現有的語言表達水平、語言理解水平及語言編碼情況等,在一定程度上阻礙了育人的進程與效果。

三、人工智能時代教師教學語言變革中的堅守方略

現實中,教師若因智能技術帶來的隱憂而一味抗拒教學語言變革,顯然并非明智之舉。隨著人工智能發展進程的推進,教學語言變革已成為人工智能時代的大勢所趨。教學語言唯有在變革中牢牢堅守住這些底線,如深度教育意義、真切情感、生命活性和育人旨歸,才能在人工智能的裹挾下探索出一條與其和諧共生、共同服務于育人目標實現的發展道路。為此,我們可采取如下堅守方略。

(一)以教師之思堅守語言承載的深度意義

我們聚焦于教學語言當前的處境發現,游離于深度教育意義之外、將言說內容知識化與技能化的個體性教師教學語言廣布于教育場域[29],充斥著教育的時間與空間,進而匯集成教師群體意義上的教學語言意義淺層化現象。該現象主要與教師“迷失于人工智能帶來的海量知識”和“沉浸于以圖表意的語言表達形態”息息相關。海量知識與圖像化的知識呈現方式在一定程度上削弱了教師思考的深度,從而使其無力于去思考語言背后承載的深度教育意義。為了破解該困境,我們應從源頭入手,增強教師的思考力、判斷力與反思力,以教師之思堅守教學語言承載的深度教育意義。

第一,應使教師樹立起正確的教學語言意義認知觀,以便他們在日后教學中能夠及時反思及規避掉不恰當的語言行為。教師需明晰,教學語言不僅僅是傳遞知識與提升技能的通道,它更為重要的職責在于幫助個體獲得知識背后承載的深度教育意義,涵括使個體獲得生命的意義感與人之為人的情感等。

第二,應將實踐作為提升教師思考力、判斷力與反思力的支點。教師在進行語言教學時,應關注自己的言說在人的生命發展過程中所發揮的作用,要有意識地反思自己是否因注重知識與技能的傳遞而忽視了生命個體精神世界與情感世界的建構,從而避免陷入重知識技能、輕情感意義的窠臼之中。

第三,可借助人工智能的獨特優勢為教師的深度思考留下充裕時間。由于人工智能是通過算法對存儲的海量知識進行自動化的識別與推理,所以,它在知識的記憶、積累等方面優勢顯著。教師在具體教學過程中,可將關于知識的識記、傳播等任務通過人工智能進行,而為自身留下充裕的時間用以思考知識背后的深度意義。

第四,可通過文字閱讀減弱圖像化的知識呈現方式為教師深度思考帶來的沖擊。文字不同于圖像,兩者的內在特質具有較大差異。圖像是一種直觀化的呈現方式,能夠將知識背后承載的意義濃縮于可視化的形象之中,進而作用于教師的感官。換言之,圖像偏重的是教師生理感官的直觀體驗。不過,感官體驗僅是教師進行認識的第一步,如若教師長期停留于感官體驗,則會削弱他們大腦進行深度思考的能力。面對這種境況,教師可通過文字閱讀加以改善。文字是一種將知識意義記載下來的定型表達,具有較高的抽象性與嚴密的邏輯性,只有對文字進行深度解讀,教師才能體會到文字背后承載的知識意義。因此,教師可在縝密的文字閱讀中深化自己的思想,以文字之境引閱讀之思。

(二)用教師之情堅守語言蘊含的真切情感

在人工智能的社會語境下,教學語言中蘊含的真切情感日益淡漠,這已成為制約當前語言發展和育人進程的重要問題。為了應對此問題,我們需于根源處提升教師的情感修養,用教師之情堅守語言蘊含的真切情感。因為語言是教師情感表達的載體,語言中流露出的情感多少與教師自身的情感修養息息相關。為此,可通過如下三方面舉措提升教師情感修養,以堅守語言蘊含的真切情感。

第一,基于情感體驗,推動教師形成積極、豐富、真切的情感特質。“感人心者,莫先乎情”,教師若想使教學語言深入學生的內心世界,就需使用富有人情味、能夠與學生共情的語言。教師若要言說出觸人心底的語言,他們自身必須首先具備積極、豐富且真切的情感特質。情感是個體在認識與體驗的基礎上產生的,教師只有對社會、人生及所從事的職業有著正確和充分的認識,并在實踐中進行切實的情感體驗,才能真正地喚醒內心的情感,從而引領學生一起走進情感世界,共同領略情感的精妙。

第二,借助虛擬空間,為教師獲得生動、真切的情感體驗構筑適配性的教育場景。當前教學較之傳統教學的最大不同在于對智能技術的引入與運用。智能技術的運用雖然在某種程度上為教學和教學語言等領域帶來一定的隱憂,但是如若運用得當,它能為教學和教學語言領域帶來極大的助力。細言之,在虛擬空間出現之前,教師若想突破自身感官限制而獲得某些情感體驗幾近不可能,他們只有親身深入實踐場域才能對此有所體驗。然而,隨著虛擬空間的出現,上述情況得以徹底改變。在虛擬空間中,教師不僅能夠對自身感官無法觸及的物質世界進行情感體驗,而且還能切實地獲得身臨其境之感。因此,我們可利用虛擬空間,構筑起適配性的教育場景,進而激發教師的情感體驗。

第三,加強情感溝通,促使師生在教學實踐中形成真切的情感交往。隨著人工智能時代虛擬空間的出現,師生之間通過機器或屏幕進行的虛擬交往日益頻繁,這在一定程度上加劇了師生間情感交往的疏離,使培養生命個體“知情意行”全面發展的教育進程受到阻礙。教師若想借助教學語言喚醒學生內心的共情力,亟需加強師生間的情感溝通,并使智能技術成為師生交往的背景而非阻隔師生交往的高墻。具體而言,教師需適時地放下手中的智能教學設備,擺脫虛擬教學空間的束縛,給予學生真切可感的情感關懷,在與學生面對面的對話與溝通中實現生命的交融與共情。

(三)增教師之個性堅守語言飽含的生命活性

長期生活于由確定性人工智能語言席卷的教學時空時,教師語言表達中飽含的生命活性日趨式微,逐漸呈現出確定性與程式化的表達傾向。為了阻止教學語言生命活性式微的進程,避免其走向僵化的命運,教師應始終堅守并增強獨具個人本真特色的東西,如自主判斷力、特有思維、獨特經驗等,如此,方能使學生從教學語言中感受到生命活力。具體而言,可主要采取如下三方面策略。

第一,于技術反思中增強教師的自主判斷力。教師需明晰,技術不是萬能的,它在復雜、動態、富有生命力與人情味的教學語言領域是存在局限的,倚靠算法這一技術手段解決問題的方式取代不了教師的主觀能動性與自主判斷力。進言之,倚靠算法解決問題的方式是一種在大數據的基礎上進行的總體性判斷與解決,而每個教學問題卻有著獨特的情境,是充滿變化與不確定性的。如若教師一味地按照算法歸結出來的總體規律一成不變地進行問題解決,工作過程會顯得格外困難。因此,教師不能過分依賴算法,而應適時地運用自身的教學機智、相信自身的經驗積累和直覺判斷等來解決面臨的問題。可以說,教師只有在技術的亢奮中理性、辯證地看待智能技術在教學語言領域中的應用價值,并發揮自身的主觀能動性使技術為己所用,才能實現與技術的和諧共生。

第二,于師生對話中增強教師的思維靈活性。誠如德國哲學家伽達默爾所言,“每次真正的談話都表現為一個人向另一個敞開自己,真正認為對方的觀點值得考慮并且深入另一個人的內心”[30],通過與學生一次次的對話,教師能夠不斷地走入對方的視界,了解他們的所思所想,進而增強教師思維的寬廣度與靈活性,以防教師沉浸于自身的視界而導致其思維的僵化。

第三,于教學實踐中增強教師的經驗積累。教學實踐是教師經驗積累的重要基地。教師可在日常教學實踐中,通過向優秀的教師虛心請教、關注并總結自身的教學實踐、觀察學生的動態并及時反思等途徑,形成、積累自身獨有的教學經驗。

(四)筑澄明之境堅守語言育人的終極旨歸

在智能技術迷戀的裹挾下以及技術理性的牽引下,教師愈加關注一些外在的東西,如智能技術的操作方法、教學的進度等,而相對忽視乃至忘卻了對生命個體本身的守望。因此,如何破除技術之裹挾,為育人構筑起澄明的生態環境是教學語言當下面臨的重要問題。對此,可從以下兩方面切入。

第一,在教師的主體意愿上,需撥正其技術迷戀與崇拜的情結,明晰技術與語言、育人之間的關系。無論智能技術與言說過程如何融合,從技以載道的視域來看,技術只是輔助教師言說的工具,它產生的根本意義在于“為育人服務”。技術手段只有利于育人,才會在言說活動中推廣成功并應用廣泛。因此,教師需合理利用技術手段,為教師言說與育人營造適配的技術環境。

第二,在教師言說的過程中,需營造出尊重學生、與學生平等的交流氛圍。這種交流氛圍對于學生是否真正理解并獲得教師言說的意義進而促進學生生命個體的成長至關重要。教師在言說的過程中,切勿只以自己的思維方式與語言表達習慣向學生傳授內容,而忽略了師生間的語言視域差距,從而抑制學生表達的欲望。恰恰與之相反,教師需體現出對于學生表達的尊重,要激發出學生對于表達的欲望,應爭取深入學生的視域與他們進行平等的交流,這樣方能真正地了解他們的所思所想,直抵他們的內心世界,為他們的成長營造出一片澄明之境。

四、結語

教學語言不僅是教師的“聲音流”“文字流”,而且蘊含著教師的思維、情感、智慧等一切表征教師存在的要素,更承載著深度教育意義,是育人的主要工具,其重要性不言而喻。隨著人工智能時代的來臨,教學語言系統內部諸多要素已發生不同程度的變革,教學語言本身蘊含的深層文化基因和育人本質受到一定程度的遮蔽或消解。未來,伴隨人工智能關鍵核心技術的突破,越來越多的智能技術將介入教學語言領域,為教學語言帶來更多的沖擊,這是教師無法回避、必須直面的問題。對此,教師應有所為有所不為,既不能一味地抗拒教學語言變革,也不能任由技術對教學語言沖擊,而應在堅守教學語言文化基因和育人本質的基礎上,思考如何使技術與語言聯袂,共同服務于育人目標的實現。

參考文獻

[1] [德]尤爾根·哈貝馬斯.作為“意識形態”的技術與科學[M].李黎,郭官義,譯.上海:學林出版社,1999:70.

[2] 胡朝陽.教師教學語言的教育性之研究[D].長沙:湖南師范大學,2019:64.

[3] [英]韓禮德.功能語法導論(第二版)[M].彭宣維,趙秀鳳,張征,等譯.北京:外語教學與研究出版社,2010:引論32.

[4] 李海濤.教師語言行為研究[M].成都:四川大學出版社,2004:1.

[5] [美]諾姆·喬姆斯基.句法理論的若干問題[M].黃長著,林書武,沈家煊,譯.北京:中國社會科學出版社,1986:15.

[6] 何自然.語用學概論[M].長沙:湖南教育出版社,1988:3.

[7] [德]馬丁·海德格爾.在通向語言的途中[M].孫周興,譯.北京:商務印書館,2004:154.

[8] 黎運漢.論語言的時代風格[J].暨南學報(哲學社會科學),1988(03):114-123.

[9] 鄭棟,么加利.“讀圖時代”兒童學校教育圖像化之詰[J].內蒙古社會科學(漢文版),2018(02):172-178.

[10] Mitchell W J T.What Do Pictures Want:The Lives and Loves of Mages[M].Chicago:The University of Chicago Press,2005:85.

[11] 高曉文.挑戰與焦慮:課程中的“圖文戰爭”現象研究[J].教育理論與實踐,2014(22):50-54.

[12] 王帥.圖像認知邏輯與知識教育圖像化辨正[J].教育研究與實驗,2020(04):1-12.

[13] Barthes R.The Photographic Message[M].New York:Hill and Wang,1982:4-5.

[14] 王成兵,吳玉軍.虛擬社會與當代認同危機[J].北京師范大學學報(社會科學版),2003(05):58-63.

[15] 張勁松.人是機器的尺度——論人工智能與人類主體性[J].自然辯證法研究,2017(01):49-54.

[16] 陶鋒.人工智能語言的哲學闡釋[J].南開學報(哲學社會科學版),2020(03):78-86.

[17] 白臻賢.語言與存在的信仰維度:從主體性到主體間性[J].外語學刊,2010(05):1-6.

[18] 李文閣.生成性思維:現代哲學的思維方式[J].中國社會科學,2000(06):45-53,206.

[19] [法]埃德加·莫蘭.復雜性理論與教育問題[M].陳一壯,譯.北京:北京大學出版社,2004:序2.

[20] 趙毅衡.符號學:原理與推演(修訂本)[M].南京:南京大學出版社,2016:25.

[21] [以色列]尤瓦爾·赫拉利.今日簡史:人類命運大議題[M].林俊宏,譯.北京:中信出版社,2018:19.

[22] 陳海慶,邢兆梅.語言幻象背景下的網絡生態:語言與存在的斷裂[J].湖南科技大學學報(社會科學版),2019(04):118-126.

[23] [德]馬丁·海德格爾.海德格爾選集[M].孫周興,選編.上海:上海三聯書店,1996.

[24] 陶春.計算機語言的發展[J].中共中央黨校學報,2005(02):125-127.

[25] 劉丙利,胡欽曉.人工智能時代的教育尋求[J].中國電化教育,2020(07):91-96.

[26] 劉鐵芳.語言與教育[J].河北師范大學學報(教育科學版),2001(02):19-23.

[27] 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局.馬克思恩格斯選集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1972:35.

[28] 殷文杰.“項目治教”:大學治理中技術理性對價值理性的僭越[J].高等教育研究,2016(09):31-37.

[29] 賀海珍.語文教師課堂教學語言研究[D].上海:華東師范大學,2006:28.

[30] [德]伽達默爾.語言作為解釋學經驗的媒介[J].慎之,譯.哲學譯叢,1986(03):58-61.

Abstract: The rapid development of smart technology has had a tremendous impact on teachers' teaching language, which has led to significant changes in four aspects: expression form, speaking space, speaking content, and speaker thinking. However, the application of smart technology in the complex and dynamic field of teaching language is limited. Once the degree of reforming the teaching language caused by intelligent technology is not properly grasped, it will easily lead to various hidden worries, namely, the teaching meaning of teaching language transmission is shallow, the real emotion contained in the teaching language quietly leaves the field, the liveliness full of the teaching language is gradually declining, and the teaching essence of educating people is gradually dispelled. To address these hidden worries, we need to stick to the profound meaning carried by language with the thinking of teachers, follow the real emotion contained in the language with teachers passion, adhere to the liveliness of teaching language by improving the teachers personality, and follow the ultimate educational purpose of teaching language by creating an ideal environment.

Key words: artificial intelligence; teachers teaching language; reform; hidden worries; persistence

(責任編輯? 黃建新)