論師范教育的“師范性”與“學術性”之矛盾運動

陸道坤 張夢瑤

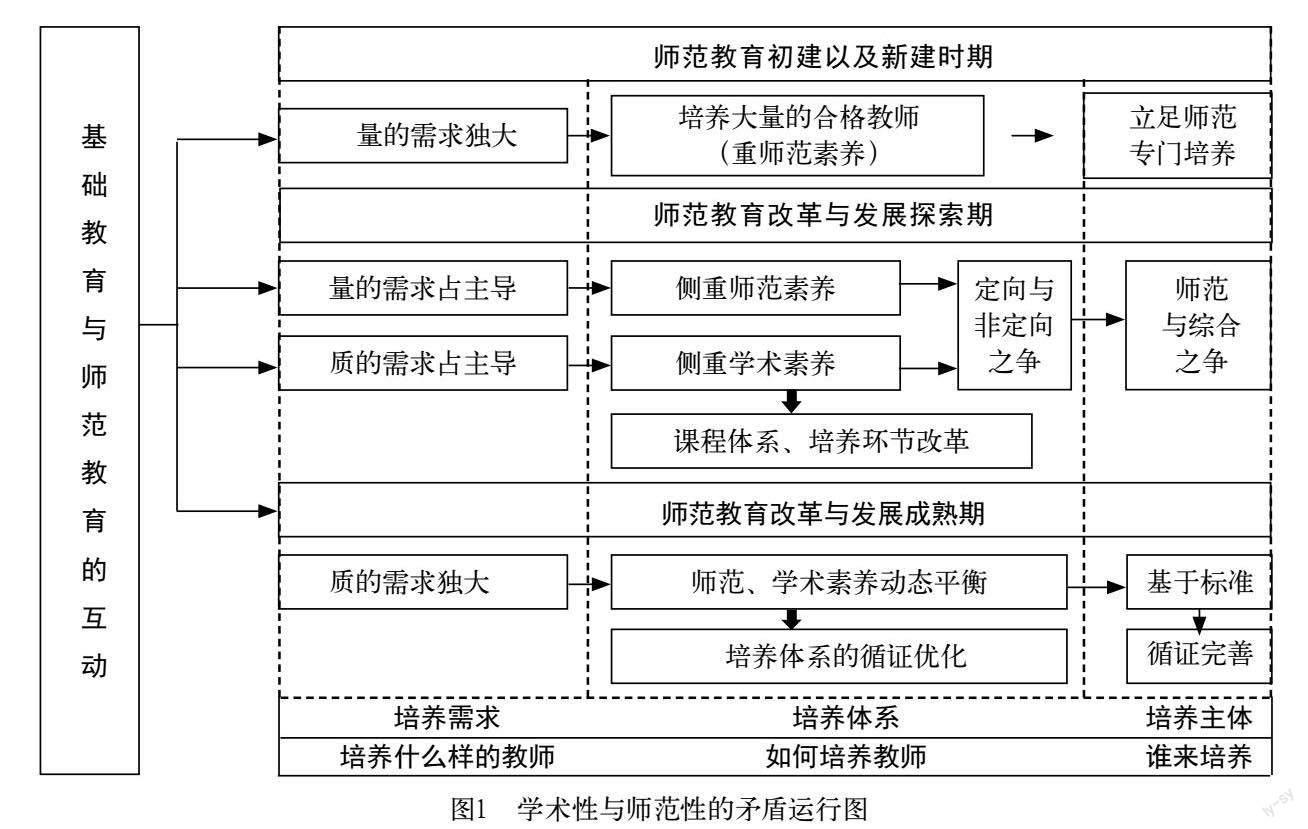

摘要: 作為教師培養層面的基本矛盾,“師范性”與“學術性”之矛盾是作為師范教育發展的根本動力而存在的,它只可能在作用點或維度上發生轉移,而不是消失。就生發邏輯來看,這一矛盾因基礎教育與師范教育圍繞教師求與供的互動而起,逐層向下投射到培養主體選擇、培養模式改革、課程與教學設置等方面,并具體表現為培養主體的“師”“綜”之爭、培養模式的內在結構重組、“教師教育課程”與學科課程比例的調整、實踐活動設置的改革等。隨著教師培養落到“師范專業”上,培養主體的“師”“綜”之爭煙消云散,“師范性”與“學術性”之矛盾的作用點也將聚焦到“好老師”造就上。在“好老師”內涵不斷豐富的背景下,“師范性”與“學術性”矛盾將會進一步推動教師培養模式的創新、標準與制度體系的完善、“師范教育—基礎教育”共同體的內涵式建設、“職前教育—在職教育”一體化建設。

關鍵詞:師范性;學術性;歷史脈絡;發生機理;未來走向

中圖分類號:G659.2 ? ? 文獻標識碼:A 文章編號:1672-0717(2023)03-0063-10

1999年,葉瀾先生著文指出“師范性”與“學術性”之爭是師范教育辦學“現實中存在的”、“在邏輯上不存在的‘真實的假問題”[1](P10),并呼吁“終結”二者之爭[1](P16)。但這種“現實中存在”的“師范性”與“學術性”之矛盾運動(“斗爭”只是二者矛盾運動的一種表現形式)至今并未停止。實際上,“師范性”與“學術性”的矛盾運動有其存在的歷史、理論與實踐邏輯。也正因此,“師范性”與“學術性”才相生相伴[2]、生生不息,也才能從多個維度推動師范教育發展。由此,深入探析“師范性”與“學術性”矛盾的發展歷程、運動機理、作用路徑,對于今后科學把握二者矛盾運動規律,因勢利導地推動師范教育發展,無疑有著重要意義。

一、相生相伴:“師范性”與“學術性” 矛盾運動的性質及場域

教師的師范素養和學術素養何者為重的話題一直備受關注,也常常成為辦學者爭論的焦點。而這一話題必然要上升到培養層面,引發“師范性”和“學術性”之爭,并從辦學主體選擇、課程設置、教育實踐活動開展等方面促動辦學層面改革。因此,我們有必要厘清二者內涵,進而明晰二者矛盾運動的性質及發生場域。

(一)共生——“師范性”與“學術性”的產生及內涵闡釋

師范素養和學術素養是站位教師個體發展及教師使用層面的概念,前者強調為師者的教育教學素養,后者強調教師學科方面的素養,二者與其他素養一起,共同構成教師綜合素養。從發生順序上看,基礎教育對師范畢業生師范素養或學術素養的強調,必然會傳遞到培養層面,“師范性”和“學術性”的概念由此產生。因此,有必要站位教師培養角度,厘清“師范性”和“學術性”的內涵。

1.指向師范素養:“師范性”的內涵

關于“師范性”,葉瀾的界定頗具代表性——培養教師這一任務的特殊性,核心在于對教師職業性質、特殊要求的理解以及圍繞這一特殊性的培養設計[1](P13-14),即師范院校的教學專業性,體現在校園文化、培養目標、課程設置[3]等方面,突出了對教師教育教學素養培養方法、環境等方面的關注。也有學者將“師范性”與培養模式、培養過程、師范畢業生評價等結合起來進行研究,凸顯對師范畢業生教育情感(情懷)、師德、教育教學素養等方面培養的關注。綜合已有研究可以發現,“師范性”源于對教師職業素養的關注,包括了師德、教育理念與信念、教育理論素養、教育教學能力等方面,落到培養體系和培養過程之中,就是要圍繞教師“師范素養”進行系統、有機的培養設計,在“培養什么樣的教師”這一前提下,解決“誰來培養”“如何培養”等方面的具體問題。

2.圍繞學科素養:“學術性”的內涵

“學術性”是與學科研究水平、與個體及群體的研究能力相關的概念,它指向學科知識創造。當然,也有學者將教學作為研究對象,歐內斯特·博耶就認為教學也是一種學術事業,并提出了“教學學術”的概念[1](P14)。具體到師范教育層面,要想厘清“學術性”的內涵,關鍵在于明晰教師的“學術素養”這一概念。綜合已有研究可以發現,教師的學術素養,包含了學科水平[4]、學術素養[5](P175)、學術造詣和對學科知識體系、內在邏輯、發展前沿與趨勢的把握[6],以及學科研究能力、學科知識傳授能力[1](P13)、學科知識轉化(為學科教學知識)能力。本研究認為,作為教師學術素養在培養層面的投射,“學術性”是指課程設置、教學活動與實踐活動安排以及教師評價中對學科知識體系的完整性、學科課程安排的邏輯性和學科(學術)研究的訓練性的關注和體現。

3.共生與互融性:“師范性”與“學術性”的內在特征

師范素養與學術素養共存于教師綜合素養之中,二者共生互融。與此對應,“師范性”與“學術性”共生于教師培養體系之中,并存在互融的可能和趨勢。“共生性”實際上就是“同一性”,它為二者相互轉化、融合提供了可能。但鑒于培養框架、容量和時空安排等方面的限制,“共生性”又使得“師范性”和“學術性”存在“搶地盤”的問題,導致也產生了“斗爭性”——“師范性”與“學術性”的矛盾運動由此而生,并推動著師范教育培養體系變革。關于二者的對立,葉瀾的解釋是,“師范性”之所以被視作“學術性”的對立面,其原因是它被理解為把學科知識中最基礎的、早已成為定論的那些內容傳遞給學生,其中的創造性和研究性不足[1](P13)。從培養角度來看,“師范性”與“學術性”并非完全對立的,二者存在相互融合和轉化的可能。

(二)從屬——“師范性”與“學術性”矛盾 運動的性質

“師范性”與“學術性”之矛盾,由基礎教育與師范教育圍繞教師的求與供之矛盾引起,是一種從屬性矛盾,或者更為確切地說是教師供求矛盾在教師培養層面的表現。

1.基礎教育和師范教育之矛盾:圍繞教師的師范素養和學術素養何者優先的話題

師范素養和學術素養統一于教師綜合素養之中,二者相互影響、相互作用。從教師終身發展角度來看,師范素養和學術素養可以在職前教育和在職教育的合力下實現動態平衡——作為連續的兩個階段,職前教育和在職教育應圍繞基礎教育對教師素養的需求展開合作:職前教育的不足通過在職教育得到補充,在職教育發現的部分難點問題及時傳遞給職前教育端。但實際操作中,往往出現這樣的情形:作為教師使用者的中小學校和基礎教育行政部門,更多基于現實需求來對師范畢業生進行評價(尤其是在新教師招錄中以及在對“新手”階段教師的評價中),難免會出現關于師范畢業生師范素養和學術素養何者更為不足的評判。而這種判斷以及由此而產生的新需求,必然會促使培養端做出回應:引起教育管理者、研究者的注意,逐步上升到政策和制度層面,引發培養體系的系統改革;傳遞給辦學者,促使其對培養模式、培養活動等進行優化。當然,在“循證”缺位(意識不強、技術不成熟)的背景下,基礎教育對教師規格(師范素養和學術素養)的需求,往往來自辦學者的經驗性推測或教育行政管理者基于經驗或者現象的判斷,這種信息或許并不準確,其所引發的培養端變革也可能是非理性的。

2.作為一種響應的改革:培養層面的“師范性”與“學術性”矛盾運動

從實踐層面來看,基礎教育的師資需求多立足當前的教育發展,遠見性略顯不足。而師范院校作為培養端和教育研究端,更應該站位教育改革發展的角度,對基礎教育的當前之需和未來之需做出綜合性判斷,并基于這一判斷進行培養模式改革。同時,師范教育端還應該將這種判斷傳遞到基礎教育端,進而實現對基礎教育的引領,此之謂引領和創造教師需求。但在實際操作中,師范教育未能起到對基礎教育的引領作用,其導致的結果是,師范教育往往在教師的培養上處于單向的“響應”位置,以滿足基礎教育對教師的要求為旨歸。因此,培養端的改革,更多的是順應基礎教育的需求。在此背景下,培養端的“師范性”和“學術性”矛盾,必然要忠實地體現需求端的要求。換言之,“師范性”與“學術性”的矛盾,實際上就是基礎教育層面教師的師范素養之需和學術素養之需博弈在培養端的具體表現。

(三)跨界——“師范性”與“學術性”矛盾 運動的場域

“師范性”和“學術性”的矛盾運動,既隱性地貫穿于基礎教育與師范教育關于教師素養的矛盾運動之中,又顯性地體現在培養主體選擇、培養模式設計和培養活動開展等方面。由此而言,跨界性成為這一矛盾最鮮明的特征。

1.教師供求領域:“師范性”與“學術性”矛盾 運動的宏觀層面

毋庸置疑,基礎教育的教師之“需”與師范院校的畢業生之“供”必然(數量和質量)存在差異,這種差異表現在兩個方面:師范素養與學術素養何者更為重要和優先、數量需求和質量需求何者更為重要和緊急。由此,也產生了一種復合性的需求:就前者而言,是指教育行政部門基于區域教師資源均衡規劃和具體需求角度,釋放出的教師結構化需求信息(側重數量、質量或者二者兼有);就后者而言,是指中小學校站位教師的使用角度和教師的發展角度,作出的關于教師師范素養、學術素養何者更為不足的判斷和何者更為側重的訴求。必須指出的是,約定俗成意義中的教師供求之“數量”和“質量”各有其潛臺詞——強調“數量”多立足“合格”師資的供給,而這種“合格”則主要指教師要具備良好的師范素養;強調“質量”則以數量滿足為前提(具備良好師范素養),凸顯對教師學術素養的要求。而站位使用者角度和教師個人發展的角度來看,師范素養和學術素養都是必需的。其中,師范素養為一種底線素養,要解決的是師范生畢業后“能教”的問題。學術素養則是一種高級素養(其隱含的前提是,師范素養可通過訓練達成),在于實現“會教”和“教好”的目標。由此,“師范性”與“學術性”矛盾一分為二,從教師資源整體規劃角度來看,基礎教育行政部門與師范教育圍繞教師需求與供給的數量或質量產生沖突,中小學校與師范教育圍繞教師需求與供給中的師范素養與學術素養何者優先的問題產生互動,從而也塑造了“師范性”與“學術性”矛盾運動的外層空間。

2.培養主體的選擇:“師范性”與“學術性”矛盾運動的中觀層面

從邏輯上看,師范院校與同級高校、中等師范學校與同級學校(含職業中學)在課程設置和實踐活動相對固化且有一定標準的前提下,都應能夠為師范生提供同樣的教育。也就是說,作為同一層次的培養機構,能夠且應該能夠為教師提供同等的師范素養教育、學科教育和學術訓練,而不應有師范和同等非師范院校(含中學)何者在“師范性”或“學術性”上更勝一籌的問題。但歷史卻給出了答案:師范院校的前身是教師訓練機構,訓練機構更為側重技能方面的培養(師范性),本身很難有學術性可言。因而,師范教育機構從一開始就與“師范性”綁定,與此同時,“師范性”也被賦予了“訓練性”色彩。毋庸置疑,同期發展的綜合大學在學科體系、學科教育方面更有優勢和經驗,“學術性”優勢也十分明顯。而隨著教育的改革發展,中小學教師面臨的學科教育任務越來越重,其學科素養顯得越來越重要,提升教師的學術素養,也就成為教育改革發展中的一個重要趨勢。歐美國家(尤其是美國)師范教育機構由教師培訓學校演變為大學教育學院[7]的背后,也折射出了教師培養端對“學術性”的追求。歐美國家教師教育發展歷程給人們看到的似乎是另外一個面,即作為綜合性大學一部分之師范院校的“學術性”得到了提升,因而也造成了一種錯覺——“綜合”更有利于“學術性”的提升,向“綜合”求“學術性”似乎成為一種共識。由此,也形成一種定式思維,即立足師范院校以實現“師范性”,立足綜合院校以求“學術性”。現實中,即便是在師范院校綜合化和綜合院校參與教師培養的背景下,“師范性”和“學術性”何者更占優勢的討論仍然存在。

3.課程和教學:“師范性”與“學術性”矛盾運動的微觀層面

課程與教學是“師范性”與“學術性”矛盾運動的焦點:教師教育類課程與教育實踐活動的體量、安排體現了“師范性”;而學科類課程及實踐活動的體量和安排則體現了“學術性”。在培養的時間空間容量相對固定情況下,二者在量上存在此消彼長的關系。換言之,教育類課程、教育實習與學科專業類課程(及實踐)所占比例高低問題[5](P175),必然引發“師范性”與“學術性”的沖突。教學和實踐活動既是教師培養的核心環節,也是教師的師范素養或學術素養培育的根本立足點,因而,課程設計和實踐活動安排必然成為提升培養體系的“師范性”或“學術性”的抓手,堪稱培養主體的“師”“綜”之爭背后一個焦點。在師范教育發展史上,課程設置和實踐活動安排經歷了多次變化,其背后的暗線就是“師范性”與“學術性”的博弈。即便在“教師教育類課程”模塊化(在《教師教育課程標準》出臺后,“教師教育類課程”相對固化)之后,“師范性”與“學術性”的博弈也并未停止,“教師教育類課程”及其標準仍然需要在“循證”中不斷優化。

二、風起云涌:“師范性”與“學術性”的矛盾運動機理與方式

基礎教育的教師需求是一個“復合體”,既有基礎教育行政部門站位教師資源規劃與布局角度的需求,也有中小學校站位教師使用與發展角度的需求,前者表現為對教師的數量或質量的需求,后者表現為對教師素養的需求(即教師的師范素養與學術素養)。所謂“復合”,是指基礎教育行政部門的教師需求(數量和質量)與中小學校的教師需求(師范素養與學術素養)有內在的“契合”,并由此合二為一——基礎教育行政部門對教師“量”的需求與中小學校對教師師范素養的強調大體相同,基礎教育行政部門對教師“質”的需求與中小學校對教師學術素養的強調基本一致。同時,在基礎教育與師范教育圍繞教師需求與供給的矛盾中,基礎教育行政部門對教師數量或質量的需求更易被覺察(以顯性的方式存在),而中小學校對教師素養的需求則不易被覺察(以隱性的方式存在)。站位培養實踐層面,中小學校更為關注教師的師范素養、學術素養的培養效果,基礎教育行政部門對教師數量或質量的需求則更多地體現在培養體系的宏觀規劃上,即培養主體選擇、培養格局設定等。必須指出的是,基礎教育與師范教育圍繞教師需求與供給的矛盾中,基礎教育對教師的需求是矛盾的主要方面,決定著師范教育發展的方向(圍繞基礎教育的教師需求而動)。由此,當基礎教育與師范教育圍繞教師需求與供給的矛盾傳遞到培養端,就轉化為基礎教育對教師的師范素養或學術素養的要求,落到培養實踐中就表現為“師范性”與“學術性”的矛盾運動,并具化到培養主體選擇、培養模式改革、課程與教學的調整、師范性評價等方面,延伸至培養制度、機制建設等領域(運行邏輯如圖1)。

(一)起于師資供求:基礎教育與師范教育? 圍繞教師素養的矛盾運動

從矛盾運動順序來看,先是現實層面關于教師需求之量與質的側重、教師師范素養和學術素養何者優先的爭論同時出現,前者是站位教育行政管理角度的判斷,后者是站位教師使用角度的判斷。其后,這一爭論就投射到培養層面,由此產生了教師培養活動中的“師范性”與“學術性”之爭。

1.引發:圍繞教師需求與供給的基礎教育與? 師范教育之矛盾運動

作為基礎教育與師范教育圍繞教師需求與供給之矛盾的主要方面,基礎教育對教師的需求會先后以四種樣態呈現一個漸進的過程,即“量”的需求獨大(“質”的需求極小)、“量”的需求為主(“質”的需求不占上風)、“質”的需求為主(“量”的需求不占上風)、“質”的需求獨大。這種需求傳遞到培養端,分別對應著對師范素養的絕對強調(學術素養要求不明顯)、對師范素養的強調(對學術素養的強調部分存在)、對學術素養的強調(兼有對師范素養的強調)以及對師范素養和學術素養動態平衡的追求。第一,數量需求為主與師范性強調的“并駕齊驅”。當基礎教育對教師的需求處于以量為主階段,對教師師范素養的側重是其潛在的訴求,而這種要求傳遞到培養端就變成對“師范性”的強調。當然,并不是說對“師范性”的強調與基礎教育以量為主的教師需求情形完全對應,持續提升教師的師范素養實際上是一個永恒的話題,因為隨著基礎教育在教師學術素養需求上逐漸得到滿足,對擁有優秀教育教學潛力即卓越師范素養的教師的需求也將逐漸提升。在教育體系初建和新建期,同期起步的師范教育必然由于生源、辦學規模等多方面的原因,無法滿足基礎教育師資需求,而這一階段的教師規格為底線需求,側重師范素養。也就是說,在數量供應不足的背景下,中小學校挑選師資自然會以解決基礎性要求(即“合格教師”)為首選。第二,質量需求與學術性強調的“相伴而行”。隨著基礎教育改革的加速和師范教育規模的擴大,數量矛盾逐漸向質量矛盾轉化,學術素養逐漸成為師資需求的核心。對于中小學校而言,教師數量需求得到解決后,對教師質量的要求自然會上升,“優中選優”就成為一種必然的趨勢,而優秀的學術素養自然是決定師資選擇的一個重要尺度。值得注意的是,對教師學術素養的強調近年來以另外一種方式顯現出來——部分發達地區學校(如北上廣深地區)大量招錄非師范院校(名校)畢業生(含碩士、博士)進入教師隊伍,部分省市也以“名校優生”等名目招錄大量高水平綜合大學的非師范類畢業生進入教師隊伍。第三,基于“好老師”培養的“師范性”“學術性”之動態平衡。當基礎教育對教師需求全面進入“質”的階段,培養“好老師”就成為培養端的唯一任務。基礎教育的改革發展,必然會對教師的素養提出更高要求。因而,“好老師”的內涵也必然會不斷豐富。為適應“好老師”培養之需,培養端必須持續地進行系統改革與創新,以實現“師范性”與“學術性”的動態平衡。

2.發展:師資供求模式的變化

嚴格意義上,“定向”和“非定向”是基礎教育師資的“求”與職前教育的“供”的一種結合,更應該被視為一種供求模式,而不是純粹意義上的培養模式。基于師范教育與基礎教育師資供求角度來看,當師資需求處于以師范素養為主的情況下,“定向招生、定向培養、定向就業”就成為最為合適的模式。實際上,這種模式是在教師需求以數量為主、更為側重對師范素養要求的背景下,由政府牽頭所設計的“訂單式”培養模式:政府充當著設計者和規劃者的角色,對教師需求進行測算和“定向”要求進行設計,所在區域內的基礎教育學校充當了“甲方”,師范院校等職前教育機構充當了“乙方”。顯然,這一政策難以實現為基礎教育提供師范素養和學術素養俱優的“卓越教師”的目標[8]。隨著基礎教育對師資的需求轉向以學術素養訴求為主,培養端的壓力也逐漸釋放,探索空間得到了充分拓展。在此背景下,教師的職業競爭必然加劇,而圍繞教師學術素養培養的探索就會日趨多樣化、師范教育的主體也將更為多元,并形成競爭態勢,由此“非定向”也成為一種主流的師資供求模式。

(二)立足培養主體選擇:在“師”“綜”之間徘徊

如前所述,“師范性”與“學術性”的矛盾運動之所以會影響到培養主體的選擇,其背后有深刻的歷史原因、認識原因和現實原因。在師范教育發展歷程中,辦學層面和研究層面逐漸形成了關于師范院校和綜合院校辦學優勢的“共識”或者說是定勢思維,而在不同的教育發展背景下,這種“共識”就會走上前臺,影響著辦學主體的選擇。

1.倚重師范院校:“師范性”及其假設

師范院校的前身是教師訓練機構,訓練機構更為側重技能方面的培養,本身很難有學術性可言。實際上,教師訓練機構的設立開了“專門性”先河,這也為其打上了“學術性”不足的烙印。由此之故,在辦學者和研究者眼中,師范教育機構更注重教育類課程的設計和教育實踐活動的安排,有利于師范生教育理念、教學技能、職業素養、教育研究能力等方面的培養,所培養的師范生在畢業后能夠快速適應工作。從某種意義上看,這是一種對師范院校的假設,因為師范院校的變革歷程中,曾不止一次地出現過弱化教師的師范素養培育的現象。盡管如此,師范院校的培養體系之“師范性”更為凸顯,因而借助師范院校以提升“師范性”仍成為一種共識。從實踐角度看,教育體系初建和新建時期,基礎教育發展迅猛,對教師的數量需求巨大,在無法達成對教師的師范素養和學術素養同步滿足的前提下,必然首重師范素養,勢必倚重師范院校。當然,在過于強調學術素養的背景下,往往也會出現師范素養不彰的情況。也就是說,當基礎教育對教師學術素養的需求得到一定程度滿足之后,關于提升教師師范素養的呼聲必然會再次出現,并傳遞給培養端,重新引發對“師范性”的關注。

2.推崇“綜合”:“學術性”及其假設

歐美國家師范教育機構由“師”到“綜”的發展趨勢,傳遞出了這樣一個信息:綜合院校更有利于教師培養。若將同期歐美國家基礎教育的改革發展歷程納入考察范圍,則可以發現,其師范教育之所以走向“綜合”,背后潛藏著基礎教育關于提升教師學術素養的訴求。提倡“學術性”者,多認為綜合院校學科建設更為完善、學術資源更為豐富、學術氛圍更為濃厚、學術訓練更為成熟,更注重學生的學科素養提升,因而更適宜教師的學術素養培育。同時,他們認為,師范技能是可“訓練”的,綜合性大學只需進行課程設置上的適當調整,就可以實現師范院校的師范性培育目標。實際上,至今仍無有力的證據說明綜合性大學的學術優勢與教師的學術素養發展有著密切的關聯,也沒有證據顯示“綜合化”之后的師范院校更能夠推動教師學術素養的發展。由此,在“師范性”與“學術性”矛盾作用下,教師培養主體的選擇邏輯逐漸形成,“專門”與“綜合”的搖擺也成為師范教育發展歷程中的特有現象。

3.從“師”與“綜”到“師范”與“非師范”:新形勢下教師培養主體的視角轉換

隨著綜合性大學參與師范教育和師范院校的“綜合化”,師范辦學也聚焦到“師范專業”上,關于培養主體的爭論也逐漸消弭。而教育碩士項目的推廣,更使“師范性”和“學術性”逐漸繞開了培養主體的選擇這個問題。值得注意的是,當下存在的另外一種情形,仍然折射出“師范性”和“學術性”矛盾運動對培養主體選擇的影響:教師資格證制度改革背景下,大量非師范畢業生進入教師隊伍,反映出“師范性”的弱化;而大規模推進的“師范類專業認證”又凸顯了對“師范性”的強調。這一現象折射出的一種新類型的“師”(師范專業)“綜”(非師范專業)之爭,背后仍然是“師范性”與“學術性”的博弈。

(三)歸于教師培養活動:師范素養與學術? 素養如何養成

“師范性”與“學術性”的矛盾運動,最終必然要落實到培養層面,引發培養模式、培養標準與制度的改革,并推動師范教育和基礎教育圍繞教師培養的合作。

1.引發培養模式改革

如前所述,在培養框架既定、培養時空容量既定的情況下,“師范性”與“學術性”的體量必然存在此消彼長的關系。而這種此消彼長則要體現到課程設計(結構和比例)、實踐安排(時間與體量)等方面。其中,教育實踐尤其是實習凸顯技能性培養[9]。解決這一問題的方法一般有三:一是突破時空總量的“天花板”,延長專、本科段培養年限(如美國密歇根州立大學的教師準備項目),實現“師范性”與“學術性”雙增[10];二是提升培養層次,本、碩一體化或立足教育碩士培養,拉長培養進程,進而實現“師范性”與“學術性”雙增;三是基于“循證”實踐找到一種最優組合方式,達成“師范性”與“學術性”的有機互融,即通過課程、實踐等元素的內部組合結構的改變,實現由量變到質變的飛躍。實踐中,三種模式的探索都在不斷推進。具體到培養模式的核心層面,作為“師范性”在課程設置層面的體現,“教師教育課程”(模塊)的設置及其體量變化,在一定程度上也反映了“師范性”與“學術性”的矛盾運動情形。從歷史角度來看,“教師教育課程”及相應的標準都曾因“師范性”和“學術性”之矛盾運動而變。美國、德國等歐美教師教育發達國家教師教育課程及標準的變化,亦處處可見“師范性”與“學術性”矛盾的影子[11-13]。實際上,在“師范類專業認證”背景下,我國部分師范教育項目也對“教師教育課程”做了靈活調整:如某地在鄉村定向教師培養項目中,依托“鄉村定向師范生培育站”設定培訓課程,加大師范生教育素養培養力度[14]。即便是2011年頒布的“教師教育課程標準”,也根據時代對教師素養需求的變化而進行“循證”優化。

2.推動教師培養標準、制度和機制的改革

“師范性”與“學術性”的矛盾運動,要求培養層面持續推進相關標準、制度和機制建設,以保證培養過程和培養結果合乎訴求。一方面,推動培養載體(機構或專業)的標準體系建設和制度機制建設,保證其全面符合并能動態適應“師范性”或“學術性”(或二者兼顧)的要求;另一方面,推動包含課程、實踐等方面在內的培養過程的標準體系建設,保證教師培養活動的全過程符合并能動態適應“師范性”或“學術性”(或二者兼顧)的要求。最為關鍵的是,構建并動態完善培養結果的評價標準,回應“師范性”與“學術性”矛盾運動背景下“好老師”的要求。

3.促進師范教育與基礎教育的高效合作

“師范性”和“學術性”孰重孰輕,需要師范院校與基礎教育共同來研判。唯有如此,才能實現供與求的有效對接,即形成“供給側”。同時,基礎教育關于教師訴求的變化需及時傳遞給師范教育,而師范教育關于教師培養的相關研究成果也需及時傳遞給基礎教育。這種雙向及時溝通,能將教師需求、教師培養以及相關研究有機結合起來,使教師培養既能滿足當下又能兼顧長遠發展。從教師培養角度來看,師范教育和基礎教育還應基于“循證”實踐,合作推進培養體系、實踐環節改革和培養模式的優化,實現“師范性”與“學術性”的有機互融和動態平衡。歐美國家在推動師范院校與基礎教育的合作中,已經進行了多年的探索,并取得了一定經驗。但在實踐中,二者的高效對接和合作態勢仍然沒有形成。師范教育和基礎教育在教師的供求上矛盾不斷,根本原因就在于二者未能基于共同愿景和利益結成穩固的共同體,導致信息交換通道復雜且不通暢、難以形成合作,從而在教師的培養規格上也難以達成一致。因此,圍繞教師培養,師范教育和基礎教育既有緊密合作的內在需求,又有高效合作的外在可能,而“師范性”與“學術性”的矛盾恰恰是二者合作的“助推力”。

三、歷久彌新:“師范性”與“學術性” 矛盾運動的歷史與未來

自20世紀20年代“師范性”與“學術性”矛盾運動以論爭的形式閃亮登場,至今已逾百年。過去的百余年間,師范教育一直在找尋一種教師培養“好模式”,其探索之路可謂篳路藍縷。在新的起點上,這一探索將會延續并走向深入,未來的師范教育將圍繞“好老師”的培養而上下求索。隨著“好老師”內涵的日益豐富和“好老師”標準的不斷完善,對現有教師培養模式進行改革和創新,逐步形成“好老師”培養模式,成為師范教育一項重要而緊迫的任務。由此來看,“師范性”與“學術性”的矛盾運動不僅不會消失,還會以一種新的方式推動師范教育的改革發展。

(一)圍繞“好模式”之上下求索:“師范性”與“學術性”矛盾運動的歷史梳理

培養“好老師”,關鍵在于要有好的培育模式。自清末以來,我國師范教育一直在上下求索,找尋一種“好模式”,以提升教師培養的效能。從本質上看,就是要解決“師范性”與“學術性”的矛盾。

1.“師范性”與“學術性”之矛盾與基礎教育、師范教育之關系的變革

自清末現代學校體系建立以來,我國教師供求模式經歷了由“定向”向“定向+非定向”的轉換。清末師范教育初建時期,我國教師培養采取了計劃招生、公費制培養、服務期制度等方法,從招生到就業全過程確保了“定向”。而這種“定向”,則是立足師資數量需求為主的背景:首先要保證基礎教育“基本合格”師資(對師范素養的底線要求)的供給。20世紀20~30年代,雖然強調教師學術素養的呼聲一時占據上風,并促成了培養層面的改變,但仍未動搖“定向”格局。在真實的師資需求事實面前,師范教育最終又回到了對師范素養的強調,并再次明確“定向”模式。新中國成立初期,“定向”所要解決的依舊是滿足基礎教育對合格教師需求的問題,無論是需求層面還是培養層面,均更為看重教師的師范素養,以至于師范的“速成性”和“訓練性”凸顯,這也是20世紀50年代末60年代初提升教師學術素養呼聲越來越高的原因。作為供求關系的“非定向”,是指基礎教育與師范教育之間的聯系是基于教師人才市場而形成的:在一個相對飽和且開放的教師人才市場上,所有具備資格的大中專院校畢業生公開競爭,接受基礎教育學校的挑選,強調學術素養或師范素養與學術素養并重的訴求為主流。近年來,受教育發展區域不平衡之影響,我國教師供求關系相對較為復雜:中西部欠發達地區、部分省份的農村地區存在著教師結構性短缺問題,發達地區則存在著教師供大于求的問題。因此,教師供求模式中,既存在著“定向”模式,如鄉村教師定向培養計劃、師范生公費教育、“強師計劃”等項目在一定程度上體現為中西部欠發達地區和部分省份的農村地區補充合格師資的用意,強調數量補給且更側重師范素養;也有“非定向”模式,如北、上、廣、深及部分省級中心城市等通過教師人才市場進行教師資源配置。

2.從“師”“綜”之爭到聚焦“師范專業”——“師范性”“學術性”之矛盾與教師培養主體的選擇

20世紀20年代,“師”“綜”之爭走上前臺,其核心觀點是“師范性”培養必須凸顯“專門性”(立足師范院校),“學術性”培養要立足綜合院校(設教育科系而不設師范專業)。“師”“綜”之爭的背后,是教師培養體系的“封閉”與“開放”的博弈。“封閉”所強調的“師”必由“師”(師范)出,師范必須走專門性道路,堅持獨立辦學,以維護其“師范性”,而“開放”則反之。清末師范教育初創時期,為培養大批量的合格教師,以滿足師資數量的急需,設立專門機構采取封閉式辦學無疑是最佳選擇。而20世紀20年代開啟的教師培養“開放”的努力,是基于對基礎教育教師需求轉向學術素養為主的假設。20世紀60年代,提倡師范院校并入綜合性大學聲音[15]再次出現,主張把重點師范大學與綜合大學“打通”“融合起來”[16],“學術性”強成為綜合性大學辦師范的理由[17]。20世紀90年代開始,以“并軌招生”和畢業分配制度的廢除為起點的“開放”探索逐漸加速,這種趨勢被認為是順應了高等教育發展趨勢[18]。其后,“開放”落到政策層面,國家開始“探索在有條件的綜合性高等學校中試辦師范學院”[19]。隨著“教師教育”進入政策層面,其對應的國外“開放”辦學格局也成為效仿對象,由此,也加速了我國教師培養的“開放”進程。但“開放”的腳步過大,導致了“師范”逐漸偏離正軌。2017年,教育部要求“十三五”期間我國181所師范院校一律不更名不脫帽[20],師范院校的地位再次凸顯。實際上,隨著師范院校綜合化和綜合性大學參與教師培養格局逐漸形成,“師范專業”成為辦學立足點,“師”“綜”之爭在事實層面已經消弭。

3.“師范性”“學術性”之爭與培養活動的變革

教師培養活動的變革,主要體現在教師培養管理與課程和實踐的安排等方面。就課程而言,清末師范教育初建時期“教師教育課程”備受重視。到了20世紀20年代,隨著強調“學術性”的觀點大行其道,無論置身于綜合高校中的高等師范[21]、置于中學之中的師范,還是獨立設置的師范學校,在師范類課程的體量、實踐活動的安排以及對應的制度建設上,都相對較為不足,但這一時期師范教育課程的“學術性”大大增強。從20世紀30年代開始,“師范性”要求再次抬頭并占據上風,由此開始到20世紀50年代末,師范教育的課程設置都側重了“師范性”[22]。自20世紀60年代開始,“向綜合大學看齊”的思潮抬頭,師范類課程大幅縮減,學科類課程比例大大增加[5](P180),此狀態一直持續到20世紀80年代末,這一時期的課程體系實際上是一種“學科專業本位的課程體系”[23]。伴隨著“師范性”與“學術性”的此消彼長,師范生的日常管理、實踐活動安排(及附屬中小學設置)、教育教學技能訓練均與課程設置呈同步變化。當然,隨著“教師教育課程標準”的落地和“師范類專業認證”的推進,“師范性”在一定程度上得到了保證和重視。

(二)圍繞“好老師”造就:“師范性”與“學術性”矛盾運動的未來之境

誠如前述,“師范性”與“學術性”的矛盾運動,就像是教師培養體系內一團“永不熄滅的火”,推動著師范教育不斷向前發展。

1.持續推動培養模式創新

基礎教育的改革發展、教育研究的新發現和新成果的不斷涌現,必然會推動教師教育“師范性”和“學術性”內蘊的迭代更新,不斷豐富著“好老師”的內涵。“好老師”除要具備優秀的思想政治素養(這方面的素養在培養層面相對固化)外,還要具備優秀的師范素養和學術素養。而在“師范性”和“學術性”內蘊迭代更新的背景下,“好老師”的師范素養、學術素養也面臨著重新定義的問題。作為一個動態發展和持續更新的概念,“好老師”不僅是滿足各具體時間點、區域具體需求的“適合的老師”,還應是推動教育改革的“引領型教師”。

由此產生的問題是,既有的培養模式、培養活動將難以適應“好老師”培養之需——培養端不僅要解決教師培養之“適合”的問題,還要兼顧教師培養之“引領”的問題。也就是說,未來的師范教育應該通過“好老師”培養,引領基礎教育發展。因而,培養端應主動適應“師范性”與“學術性”矛盾運動的變化,把握“好老師”內涵持續豐富的趨勢,基于“循證”對培養模式、培養活動進行創新和持續優化。不僅如此,培養端還要圍繞“好老師”的培養開展相關研究,進而為培養活動的高效開展提供智慧支持。

2.高水平推進“師范教育—基礎教育”共同體內涵式建設進程

“好老師”的培養,需要師范教育與基礎教育通力合作,以確保教師需求與培養信息的對稱和高效、及時互通,進而建立科學的研究、合作、協商機制。一是基于“循證”實踐對培養模式、課程、實踐安排動態優化;二是聚合雙方的資源并發揮雙方的特長,為“好老師”培養提供支持;三是開展合作研究,為“好老師”培養提供智慧滋養。實踐中,作為教師使用方的基礎教育常常對師范畢業生的師范素養或學科素養不足頗有微詞,而師范教育卻在“師范性”與“學術性”的平衡上苦苦追尋,甚至認為其所做的努力是有效的。顯然,二者沖突的根源在于沒有打通“最后一公里”,即實現二者內在有機連接。我們要破解這一問題,就需要內涵式推進二者的合作。所謂內涵式合作,是指二者圍繞“好老師”培養以及相關教育活動構建以互利共贏、相互信任、互相尊重為核心特征的內涵式共同體。這是與當下松散式師范教育—基礎教育共同體所不同的。必須指出的是,基于這一共同體,師范教育與基礎教育還可以從多個方面實現“協同”,進而推動職前—在職教育一體化進程:一是基礎教育端將教師在職發展中遇到的問題(包括師范素養和學術素養方面)傳給職前教育端,為職前教育改革和完善培養方案和優化培養活動提供支持;二是師范教育端將職前培養的各種信息傳遞給基礎教育,為教育行政部門和中小學校設計和實施培訓提供支持;三是二者要圍繞職前教育—在職教育一體化的具體維度,立足具體問題開展合作。

3.動態完善教師培養標準及制度體系

“師范性”與“學術性”矛盾運動的升級發展,不僅需落實到教師培養活動之中,還要固化于制度。不論在哪一個階段,“好老師”都應有其內在的規定性和對應的標準。同時,圍繞“好老師”培養,還需要建立和完善對應的專業發展標準、培養機構標準、課程標準、實踐標準、評價標準、資格標準、準入標準,形成相應的共同體建設標準。從發展的角度來看,上述標準不但需基于“循證”實踐進行持續優化,還應建立和完善相對應的制度、機制,如“好老師”的培養機制、使用機制、機構建設機制、質量監控機制、師范教育與基礎教育的協作機制等,為全方位、全過程推動“好老師”培養提供保障和支持。

參考文獻

[1] 葉瀾.一個真實的假問題——“師范性”與“學術性”之爭的辨析[J].高等師范教育研究,1999(02).

[2] 袁振國.教育原理[M].上海:華東師范大學出版社,2001:173.

[3] 李國慶,張正鋒.論高等師范院校的師范性[J].教育研究,2002(08):66-69.

[4] 顧明遠.中國教育路在何方——顧明遠教育漫談[M].北京:人民教育出版社,2016:110.

[5] 胡艷.當代教師教育問題研究[M].鄭州:大象出版社, 2010.

[6] 陸道坤,許游.論“中國特色師范教育體系”的改革與發展——基于“師范性”與“學術性”互動的角度[J].大學教育科學,2019(06):9-14,119.

[7] 戴偉芬.學術性與師范性的抉擇與融合——美國教師教育課程思想流變[J].教師教育研究,2012(01):93-96,92.

[8] 朱燕菲,王運來,吳東照.類型化視角下地方公費定向師范生農村任教意愿的多維分析與對策審視[J].大學教育科學,2022(01):64-71.

[9] 唐松林,趙菲菲,趙菲凡,羅碧瓊.從“景觀性”到“審美性”:師范生教育實習評價的審思與超越[J].大學教育科學,2022(04):93-101.

[10] 陸道坤.卓越教師是怎么煉成的?——基于密歇根州立大學教師準備項目的研究[J].大學教育科學,2020(06):79-85.

[11] 郭志明.學術課程與專業課程的較量與融合——20世紀美國教師教育課程改革的歷史邏輯[J].教師教育研究,2019(04):111-115.

[12] 巫銳.師范性與學術性的張力——21世紀德國綜合性大學教師教育課程體系改革研究[J].教育發展研究,2021(09):56-62.

[13] 《教師教育課程標準》專家組,鐘啟泉,張文軍,王艷玲.教師教育課程標準的國際比較研究[J].全球教育展望,2008(09):25-36.

[14] 宜興市教師發展中心.宜興市鄉村定向師范生培育站[EB/OL].(2022-10-09)[2023-02-13].http://xcdx.yxjyxx.net/.

[15] 瞿葆奎.社會科學爭鳴大系教育學卷[M].上海:上海人民出版社,1992:652.

[16] 高沂.高沂同志在全國師范教育工作會議上的總結講話[A].國家教育委員會師范教育司.師范教育文件選編(1980-1987)[M].長春:東北師范大學出版社,1988:20-28.

[17] 周川.綜合大學辦師范教育:歷史、現狀與模式[J].課程·教材·教法,2002(02):60-64.

[18] 陳廷柱.淺析綜合性大學辦師范教育的背景[J].現代大學教育,2000(06):14-16.

[19] 中共中央 國務院.中共中央 國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定[J].人民教育,1999(07):4-7,12-13.

[20] 胡浩.教育部:“十三五”期間我國181所師范院校一律不更名不脫帽[EB/OL].(2017-01-16)[2023-01-09].http://politics.people.com.cn/n1/2017/0116/c1001-29024881.html.

[21] 王建軍.論近代高等師范教育的課程設置[J].教育研究,1998(12):47-52.

[22] 馬嘯風.中國師范教育史[M].北京:首都師范大學出版社,2003:44.

[23] 薛天祥.薛天祥高等教育文集[M].北京:高等教育出版社,2003:467.

Abstract: As a fundamental contradiction in teacher training, the dichotomy between pedagogical and academic characteristics exists as the real driving force for the development of teacher education. It can only shift in the point of action or dimension rather than disappearing. From the perspective of developmental logic, this contradiction arises from the interaction between basic education and teacher education around the demand and supply of teachers. It is projected down to the selection of training subjects, reform of training models, curriculum, and teaching settings. It is specifically manifested in the comprehensive struggle of training subjects, the internal restructuring of training models, the adjustment of the proportion of teacher education curriculum and subject curriculum, and the reform of practical activity settings. As teacher training falls on the teacher training major, the dispute between pedagogical and academic characteristics in the main training body disappears. The contradiction between pedagogical and academic characteristics will also focus on cultivating good teachers. In the context of the continuous enrichment of the connotation of good teachers, the dichotomy between pedagogical and academic nature will further promote the innovation of teacher training models, the improvement of standards and institutional systems, and the connotation construction of the teacher education-basic education community, and the integration of pre-service teacher education and in-service education.

Key words? pedagogical nature; academic nature; historical context; occurrence mechanism; future trends

(責任編輯? 黃建新)