關中地區十六國墓葬的分期與編年

趙俊杰 陳 健

(吉林大學考古學院)

十六國時期的關中地區社會動蕩,多民族文化相互碰撞、融合與政權的快速更迭,導致該地區的墓葬文化面貌紛繁復雜。除河西與東北外,目前主要的考古發現幾乎均集中在西安及其周邊。盡管早期資料有限,1953年發掘的西安草廠坡一號墓時代仍被較為準確地推定在廣義的“北朝”早期[1],20世紀90年代長安縣韋曲鎮兩座墓葬[2]、咸陽市北郊南賀村墓[3]材料披露時依然延續了這一認識。此后,關中地區又先后發現20余座十六國墓葬[4],其中排列整齊且形制接近的家族墓葬揭示了當時的社會風貌。近20年來,咸陽市平陵M1與西安洪慶原梁猛墓等材料的公布[5],為深入了解十六國墓葬特征提供了條件;最近西安焦村M25、M26[6]和中兆村M100[7]也見諸報道,其中焦村M25作為迄今為止規模最大的十六國墓葬,引起了學術界的廣泛關注。

關中十六國墓葬的研究多以典型隨葬品為主要對象展開。楊泓與張小舟較早以宏闊的視角分別討論關中十六國俑群組合的特殊性與當時的社會歷史背景,為后來十六國墓葬的深入研究奠定了堅實的基礎[8]。進入21世紀后,蘇哲討論了草廠坡一號墓的年代問題與鹵簿制度[9];李梅田則更多關注墓葬的文化因素,并就隨葬品的來源提出了有益的認識[10];岳起和劉衛鵬總結了關中十六國墓的基本特征,為墓葬時代判斷提供了具體依據,從而進一步明確了十六國墓葬的文化面貌[11]。之后,韋正基于關中十六國墓的墓葬形制與隨葬品類別,探討了墓葬文化面貌的可能淵源,同時對十六國墓與北魏墓葬的聯系給予充分關注[12];辛龍從墓葬形制與隨葬品入手,重新推定了部分墓葬的年代[13]。近年來,周楊[14]、付龍騰[15]等學者也以隨葬品等問題為中心開展了相關研究。

目前而言,關中地區十六國墓葬的面貌已經逐漸清晰,但由于墓葬形制多樣,紀年墓缺乏,隨葬品的研究也存在分歧,導致墓葬的整體編年體系遲遲未能建立,給進一步的探討帶來不少困難。本文將以墓葬中多有出土的牛車為切入點,在把握演變脈絡的基礎上,檢視以俑群為核心的隨葬品組合與墓葬形制,試圖構建起關中地區十六國墓葬的分期編年體系。不當之處,敬希指正。

一、牛車演進視角下的墓葬分組

自西晉開始,牛車和各類俑群作為核心隨葬品逐漸流行,十六國時期西至河西,東到朝鮮半島的墓葬中都能夠看到或以明器、或以壁畫呈現的牛車形象。關中地區發現的牛車材料亦十分豐富,且形制變化較為明顯,因此,我們首先以牛車材料的形制演變為出發點,厘清部分十六國墓葬的年代早晚關系。

目前關中地區出土牛車的十六國墓葬有文林小區M113[16]、鐵一局三處M3、草廠坡一號墓、秀水園M5、南賀村北朝墓、平陵M1、長安韋曲206所M1、航天城M7與中兆村M100,按頂棚的有無可將其分為兩型。

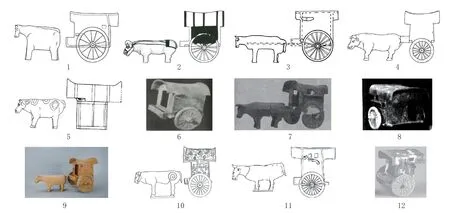

A型:有頂棚。陶牛眼睛圓睜,犄角彎曲,低頭向前,體態健壯,尾巴緊貼臀部下垂。車廂整體略呈長方體,底部前端出欄,多數兩側開窗,周圍分布帶插孔的屏泥,頂部為前后出檐的卷棚式(圖一)。

圖一 A型牛車形制對比

為了解A型牛車的大致演變趨勢,將本地區時代較早的西安郭杜鎮M22西晉墓[17]與時代稍晚的長安韋曲7171廠“太安五年”北魏墓[18]中出土的同型牛車進行形制對比,發現其存在頂棚前后出檐加長、車廂進深縮小、廂體加高的演變過程(圖一,1、12)。將此演進趨勢應用于前述研究對象,再結合車廂細部構造的變化,可將A型牛車分為四式:Ⅰ式,標本鐵一局三處M3:8、文林M113:8(圖一,2、3);Ⅱ式,標本香積寺村M2:3、秀水園M5:4、南賀村北朝墓出土品(圖一,4~6);Ⅲ式,標本草廠坡一號墓出土品(圖一,7);Ⅳ式,標本長安韋曲206所M1:18、中兆村M100出土品、平陵M1:32、航天城M7:5(圖一,8~11)。

B型:無頂棚,即軺車。此前的研究表明,其形制經歷了一個車廂高度不斷增加的過程[19],演變趨勢與A型牛車基本相同。目前關中地區十六國墓葬中僅有平陵M1與草廠坡一號墓出土此型牛車,二者的形制應介于安岳三號墓(357年)與德興里壁畫墓(408年)出土品之間,而前者車廂側擋的整體高度低于后者,因此在序列中的位置相對靠前(圖二)。

圖二 B型牛車(軺車)形制對比

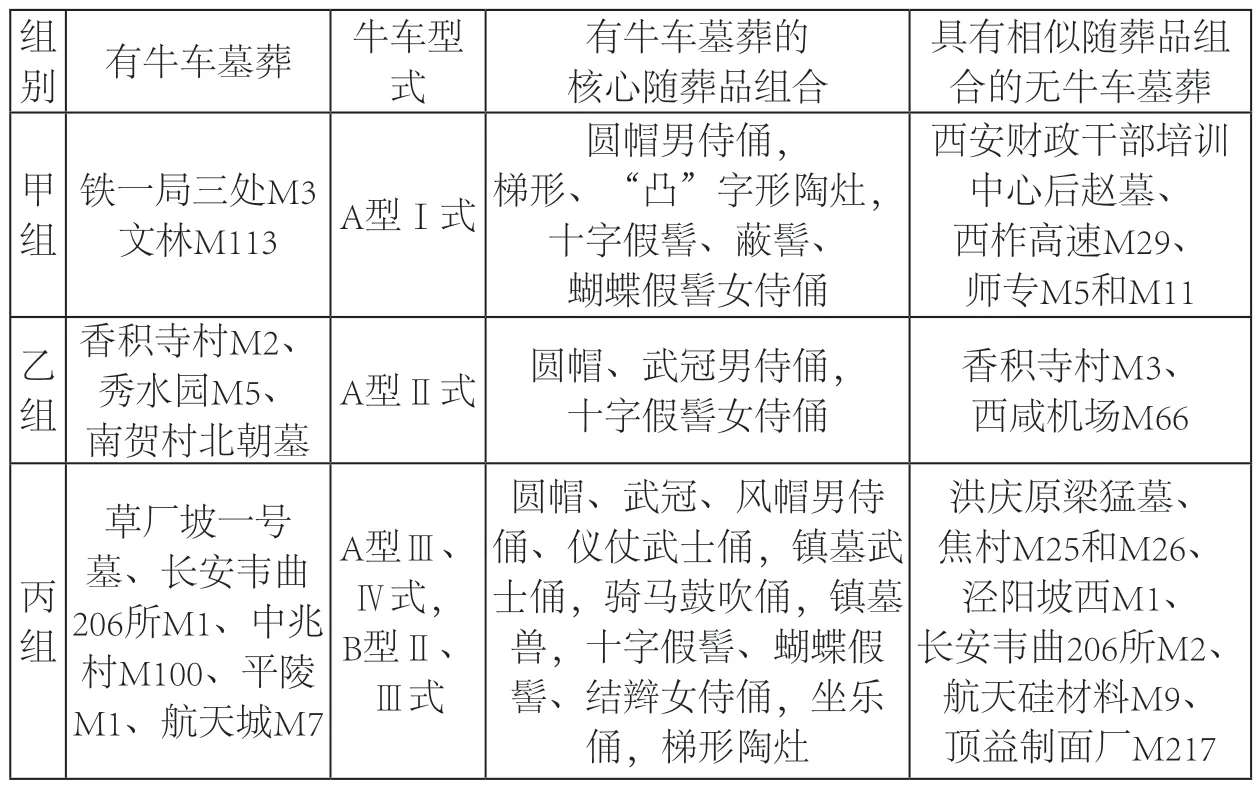

需要指出的是,A型Ⅲ式與B型Ⅲ式牛車在草廠坡一號墓共出,A型Ⅳ式與B型Ⅱ式牛車在平陵M1共出,這種犬牙交錯的共存關系或許提示了兩座墓葬年代的接近,但也有可能反映了上述型式牛車存在較長的流行時間。通過牛車的類型學分析,可將有牛車墓葬初步分為三組,但考慮到不同式別牛車在某一時段內可能有共存現象,謹慎地看,這種分組排序只是反映了一個有牛車墓葬時代先后的大致方向,并不足以明確各自的絕對年代,但其重要意義在于為無牛車出土卻發現相似隨葬品組合的其他墓葬提供了并聯進同一演進軌道的可能,為走出目前十六國墓葬編年研究中遺物互證、交叉斷代而缺乏相對年代標尺的困境找到突破口(表一)。

表一 十六國墓葬的分組

二、墓葬的分期與編年

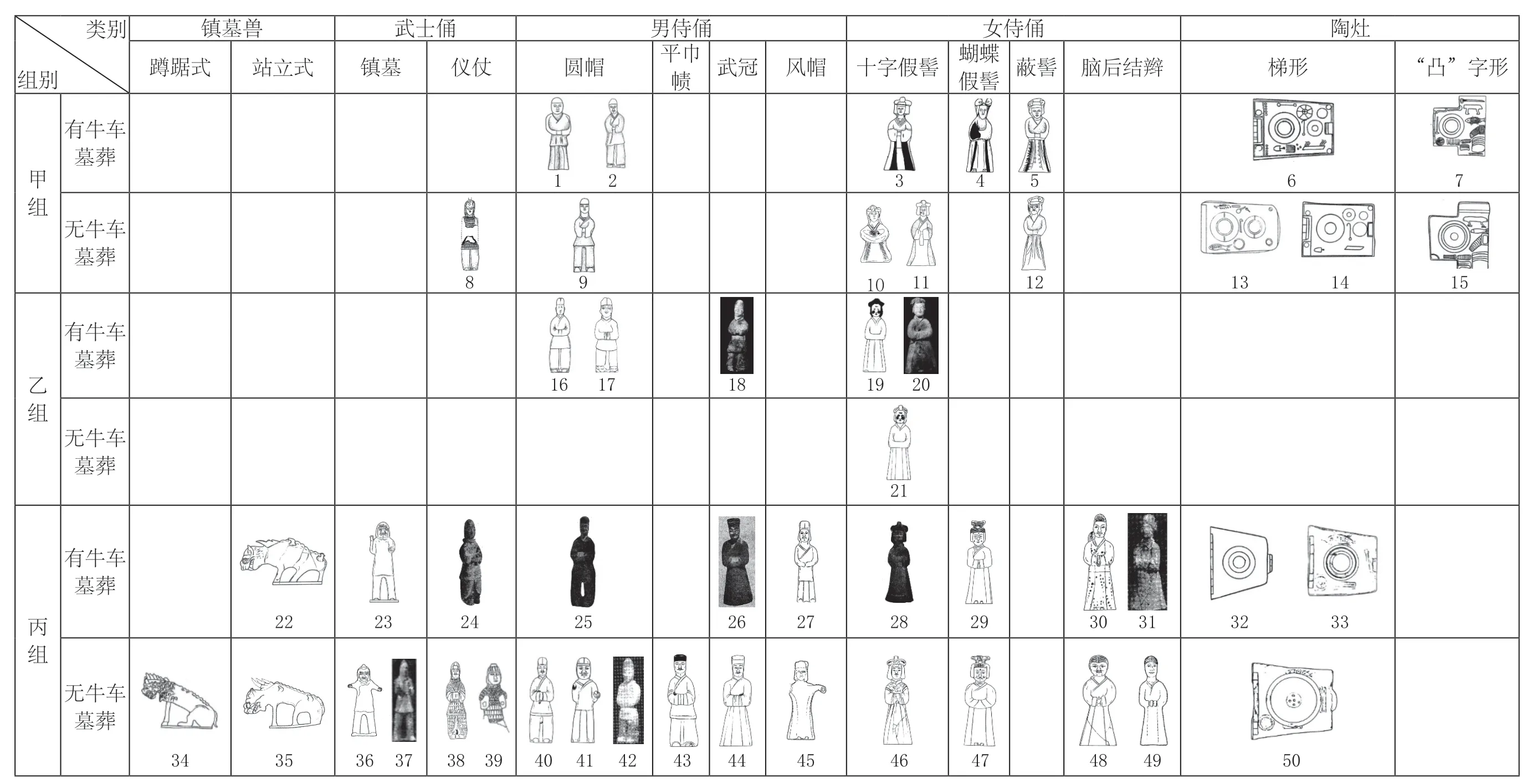

上文以牛車的演變為線索與脈絡,將有牛車墓葬分為三組,并根據隨葬品組合的相似性,將其他一些未出牛車的十六國墓葬也納入其中,但這種單線條的分析僅能在一定程度上有助于把握墓葬的演變趨勢,我們仍需借助對圖三、圖四所示核心隨葬品組合與墓葬形制的綜合考察來探討墓葬的分期編年(表二)。

表二 關中十六國墓葬的分期與編年

圖三 有牛車與無牛車墓葬的核心隨葬品分組

圖四 分組后的墓葬形制考察

1.第一期墓葬:包括甲組墓葬中的西安財政干部培訓中心后趙墓、西柞高速M29。隨葬品組合以動物模型與陶灶、陶井等庖廚操作俑群為主,少見十六國時期典型的男女侍俑,更不見甲騎具裝與鼓吹儀仗俑。墓葬形制上,均為長斜坡墓道土洞墓,墓道長度幾乎都在20米以下,不見生土臺階、天井與土雕房屋模型等特殊設施。西柞高速M29隨葬的十字假髻女俑為實心,平背半模制成,與十六國時期普遍的空心合模陶俑有較大差異,反而與西晉時期半模、手制的人物俑近似,其時代在西晉晚期到十六國初期似無太大問題。西安財政干部培訓中心后趙墓雖出土有石勒319年稱王后所鑄的豐貨錢,但墓內隨葬品組合與同出豐貨錢的師專M5差別明顯,而與西晉時期的咸陽師院附中M1接近[20]。考慮到后趙于329年方才占領長安,那么該墓的時代可能在后趙中晚期。綜上,一期墓葬的時代可能為4世紀初至4世紀中葉,相當于西晉末期至后趙末期。

2.第二期墓葬:涵蓋甲組的師專M5、師專M11、鐵一局三處M3、文林M113,乙組全部墓葬與丙組的草廠坡一號墓、焦村M25和M26、洪慶原梁猛墓、平陵M1、涇陽坡西M1、中兆村M100、長安韋曲206所M1與航天硅材料M9。另外,文林小區墓地的其他墓葬與M113的隨葬品組合十分接近,簡報也認為墓地的延續時間不會太長,故可納入本期[21];師專M3、M4、M6、M8、M9、M10未隨葬陶俑,但報告將這幾座墓葬的年代分別與師專M5、M11對應,亦暫歸入本期[22];新近披露的香積寺村墓地材料包括7座墓葬,M7的隨葬品特征與本地區西晉晚期墓葬有所接近,更可能為西晉晚期墓葬,M2、M3能夠根據陶俑特征歸入本期,其余4座墓葬均缺乏紀年明確的隨葬品,本文暫不討論。本期是關中十六國墓葬的繁榮階段,俑群逐漸轉變為以男女侍俑為核心,圓帽、平巾幘的武冠男侍俑與十字假髻、蔽髻和蝴蝶假髻的腦后結辮女侍俑先后出現,開始出現甲騎具裝、鼓吹儀仗與鎮墓類俑群;陶俑制作技法也有顯著提升,俑群皆合模空心制成,細節刻畫清晰。本期出現多處長期營建的家族墓地,墓道向東的墓地墓葬呈東西兩列分布,墓道向南的墓地墓葬呈東西一線排列,呈現不同的布局特征,可能反映了不同的喪葬傳統。墓葬形制上,大墓斜坡墓道的長度與深度有明顯增加,開始出現生土臺階、天井與過洞,少數墓葬在過洞上或過洞南壁發現土雕或壁畫描繪的仿木構建筑。根據隨葬品組合與墓葬形制的差異,可將本期墓葬分為三段。

二期早段墓葬包括師專墓地(M3~M6、M8~M11)、鐵一局三處M3與文林小區墓地所有墓葬。隨葬無接痕圓帽男侍俑與十字假髻、蔽髻、無臺座蝴蝶假髻女侍俑與雙灶眼陶灶等器物,武士俑與女樂俑十分罕見,不見騎馬鼓吹俑;本階段僅隨葬陶鞍馬,還未出現身披魚鱗甲的鎧馬與甲騎具裝俑。墓葬形制與一期相比變化不大,仍以單室墓為主,部分墓葬的墓道處開始出現內收生土臺階,家族墓葬中祔葬現象十分流行。文林小區墓地中居中的M49出土前秦“建元十四年”(378年)紀年墓磚,而整個墓地所有墓葬的形制頗為相似,也許形成時間較短[23],那么時代或均在此前后。蘇哲認為師專M5不晚于4世紀中葉[24],但銅錢具有較長時間的流通性,結合本文分析來看,其時代可能略晚。鐵一局三處M3與師專M5均隨葬不見于其他墓葬的“凸”字形陶灶,表明二者的年代可能較為接近。師專M11雖隨葬梯形雙灶眼陶灶,但后一個灶眼明顯退化,僅為裝飾之用,應是雙灶眼陶灶向單灶眼陶灶演變的過渡形式;其與文林M113均隨葬僅見于甲組墓葬的蔽髻女侍俑,表明二者的時代亦相去不遠。綜合來看,二期早段墓葬的時代可能為前秦早中期的4世紀后葉早段,下限可能稍晚。

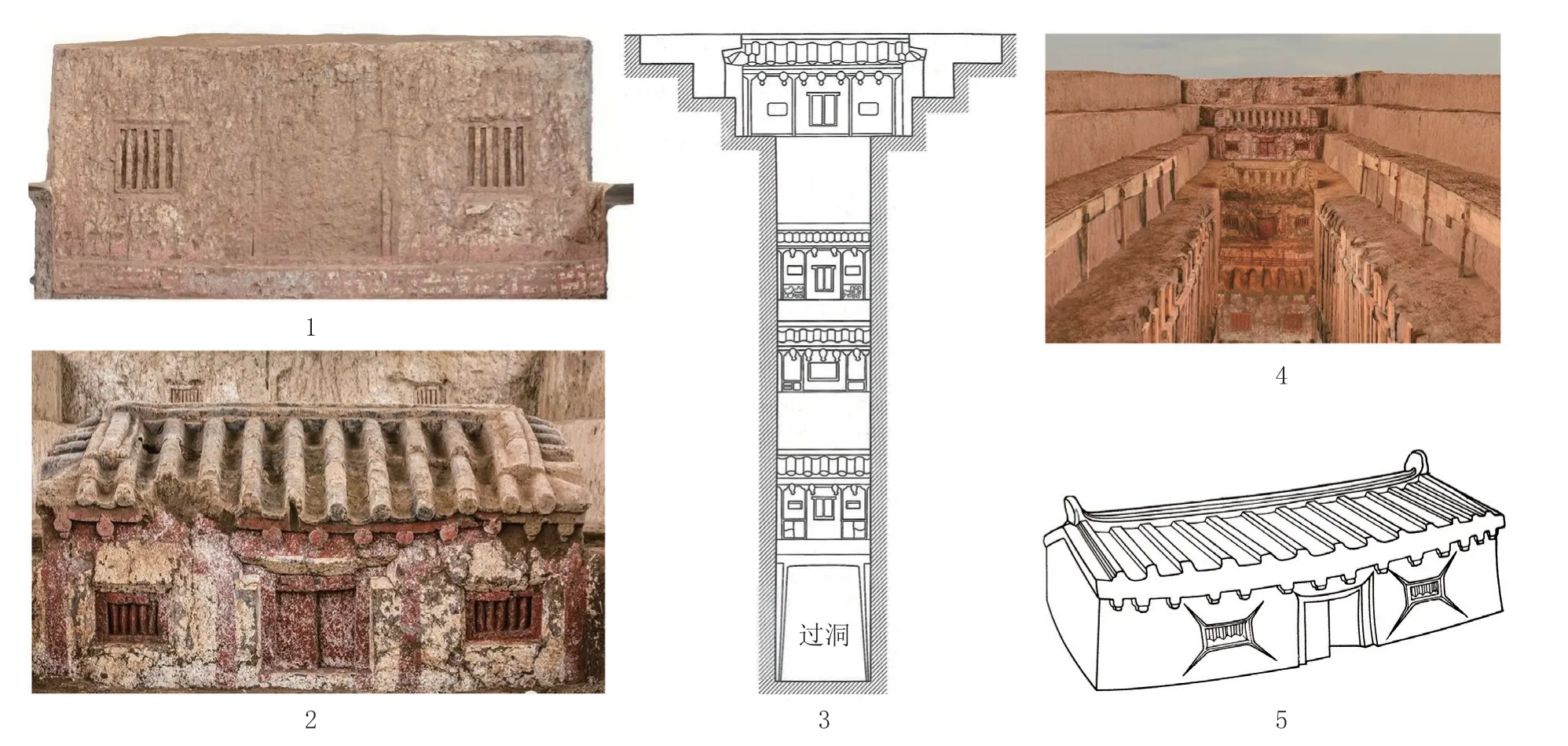

二期中段墓葬包括香積寺村M2和M3、秀水園M5、咸陽南賀村北朝墓、草廠坡一號墓、焦村M25和M26、洪慶原梁猛墓、西咸機場M66。這一階段俑群組合已十分完備,原有男女侍俑的冠帽與發式進一步豐富,男侍俑著有合縫的圓帽、平巾幘與武冠;蔽髻女俑消失不見,新出現有臺座的蝴蝶假髻女俑;二期早段較為普遍的鞍馬繼續出現,還開始隨葬鎧馬、甲騎具裝、鼓吹儀仗與坐樂俑群。這一階段的墓葬形制上出現許多新特征,除前一階段較為傳統的單室墓外,還發現雙室墓,甚至等級更高的三室墓;前一階段家族墓葬中普遍存在的祔葬現象明顯減少,香積寺村家族墓葬的形制十分規整,與前一階段族墓葬有較大差異;墓道長度明顯加長,大多在20米以上,個別墓葬還在墓道處設置天井和土雕房屋。焦村M25墓道有兩個天井,并在兩處過洞及前甬道上方設置三座土雕房屋模型,但僅雕刻出門框與左右對稱的直欞窗,施紅白彩繪,屋頂皆為未加修飾的平頂,整體造型上顯得較為粗獷簡陋(圖五,1)。

圖五 墓道土雕仿木構建筑對比

草廠坡一號墓是本段中討論較多,年代仍存爭議的典型墓例。蘇哲認為其年代接近師專M5,很可能在4世紀中葉以前,保守推論也不會超過5世紀[25];辛龍則推斷其與文林小區家族墓地的年代相距不遠,可能是前秦的高等級墓葬[26]。總體而言,草廠坡一號墓軸線上規整排列前后二室的形制前所未見,不僅隨葬有二期早段的男女侍俑,新出現的騎馬鼓吹與坐樂俑等儀仗俑群也十分齊備,而文林小區墓地并未出土儀仗俑,因此該墓的上限當不早于文林小區墓地。焦村M25、M26目前僅披露少量隨葬品,時代特征不甚明顯,暫以形制特征歸入本段。

本段墓葬新出現的儀仗俑群與規模宏大的墓道、墓室構造凸顯了等級差異,應當是4世紀60、70年代前秦加強政權與制度建設的成果在墓葬中的反映。而姚氏后秦據有關中后便又成為前秦政治遺產的繼承者。從本文的研究視角出發,目前尚沒有明確可資判定本段年代下限的材料,與二期晚段墓葬比較后,將其大體落在后秦中期的4、5世紀之交似乎較為穩妥,那么二期中段墓葬的時代當為4世紀后葉晚段,上限則有稍早的可能。

二期晚段墓葬包括涇陽坡西M1、中兆村M100、長安韋曲206所M1和M2、航天硅材料M9與平陵M1。這一階段隨葬品組合與二期中段相似,但武冠、平巾幘男侍俑,十字假髻女侍俑消失,新增腦后結辮的女侍俑、站立式鎮墓獸與頭戴兜鍪的鎮墓武士俑;墓葬形制上,大墓保留了前一階段的大多數要素,墓道處設置的天井與土雕房屋普遍出現,房屋模型的建造上有明顯進步。中兆村M100分別于兩處過洞與第一甬道布置3座土雕房屋(圖五,2、4),不僅雕刻出門框與窗欞,屋頂瓦槽、覆瓦、枋與檁頭等也刻畫到位[27];第一過洞南壁還設有僅雕刻屋頂瓦槽,正面門窗等房屋細節均用紅彩表現的兩層房屋模型,與過洞上方的土雕房屋共同構成從下至上逐漸內收的三層閣樓式建筑。長安韋曲206所M1僅在唯一過洞與第一甬道布置兩座土雕房屋,過洞南壁設三層房屋模型,與過洞上土雕房屋共同構成四層閣樓式建筑[28](圖五,3),比中兆村M100似又有所發展,時代可能略晚。平陵M1與航天硅材料M9隨葬品特征與組合十分接近[29],且帶底座的蝴蝶假髻女俑僅在這兩座墓葬中有發現,因此二者應大體同時,但后者還出有腦后結辮女俑,也存在時代稍晚的可能。考慮到第三期墓葬已出現風帽俑,則本段墓葬的時代可能為后秦中晚期至大夏的5世紀前葉早段。

綜上所述,第二期墓葬的時代為4世紀后葉早段至5世紀前葉早段。

3.第三期墓葬:包括丙組的頂益制面廠M217與航天城M7。此時已不見較為典型的圓帽男侍俑與十字假髻、蝴蝶假髻女侍俑,舞樂類俑群數量也明顯減少,腦后結辮女俑繼續流行,新出現面部胡化的風帽男侍俑。鎮墓俑群較二期晚段更為完備,鎮墓武士俑變為頭戴風帽,與鎮墓獸成對出現,均置于墓室近入口處。墓葬形制仍為帶生土臺階的長斜坡墓道土洞墓,規模有所減小。此外,位于寧夏固原的彭陽新集M1為帶雙天井長斜坡墓道的土洞墓,第二過洞和墓門甬道上方發現兩座土雕房屋模型,前者已被毀,僅剩的甬道上方房屋的形制較二期晚段顯得粗糙(圖五,5);該墓的隨葬品組合與草廠坡一號墓較為相近,但俑群制作較后者精細,陶俑面部胡人特征十分濃重,且已出現風帽俑,因此很可能與本期墓葬年代接近[30]。彭陽新集M2與M1相鄰,墓葬形制相近,年代應大體相當。這一階段風帽俑的出現,或許與4世紀30年代北魏徹底占據關中地區有關,而航天城M7與韋曲7171廠北魏墓(459年)在核心俑群特征上又十分相近,由此推斷,三期墓葬的時代約為5世紀前葉晚段,下限或已進入5世紀后葉。

三、墓葬所見關中十六國時期的社會變遷

關中十六國墓葬盡管出現了許多新的文化因素,但基本集中于軍事、儀仗以及與軍事相關的音樂,其余皆為漢晉舊俗的發展,少數民族因素并不多見,這與當時的社會歷史變遷是密不可分的。

活躍于關中地區的氐、羌與南匈奴早在東漢就已開始內遷,“建武中,以馬援領隴西太守,討叛羌,徙其余種于關中,居馮翊、河東空地,而與華人雜處”[31]。隨著長期與漢人雜居,少數民族人群的規模逐漸擴大,至西晉末,關中地區的人口構成已形成“率其少多,戎狄居半”[32]的格局。胡漢融合水平進一步加深,統治者也深受漢文化浸淫,前趙劉淵“師事上黨崔游,習毛詩、京氏易、馬氏尚書……無不綜覽”[33];后趙石勒“雅好文學”[34],任用漢族士人張賓。因此,后趙以前的少數民族雖占據統治地位,但關中地區的墓葬面貌與西晉晚期一脈相承,并無明顯變化。但由于前秦以前的政權更迭頻繁,后趙末期又出現“諸夏紛亂,無復農者”的混亂局面[35],因此第一期墓例發現較少。

前秦占據關中后,隨著苻堅重用王猛等漢人幕僚,實施“偃甲息兵,與境內休息”[36]等恢復性措施后,“自永嘉之亂,庠序無聞”的社會面貌有了根本性的好轉,關中地區逐漸形成“關隴清晏,百姓豐樂”的安定局面[37]。從第二期開始,墓葬文化面貌豐富,多個具有嚴整規劃,形制整齊的家族墓地,正是當時社會安定的縮影。隨著統治的逐漸穩固,前秦更為注重通過儒學加強政權建設:“七年(371年),堅行禮于辟雍,祀先師孔子……每月朔旦率百僚親臨講論。”[38]更為顯著的是,苻堅采用“惟東南一隅未賓王化”[39]與“示以中國之威,導以王化之法”[40]等敘述口吻,已顯露出向周邊政權宣示自身正朔,意欲統一全國的政治抱負。此外,東晉“俘斬數萬計,獲堅輿輦及云母車”[41]與“獲其樂工楊蜀等,閑習舊樂,于是四廂金石始備焉”[42]等記載更凸顯前秦鹵簿與禮樂制度的完善。由此可見,至4世紀80年代,前秦的政權建設應當已基本完成。二期中段墓葬中鼓吹儀仗俑、坐樂俑的大量出土,大墓墓道承襲東漢魏晉洛陽而來的多級內收臺階的定型,天井、過洞以及土雕房屋模型的出現,軸線上墓室數量的增加與規模的進一步擴大,均意味著墓葬等級制度的確立,而這正是禮制,甚至是政治制度構建完成的反映。

淝水之戰后,前秦政權分崩離析,姚氏后秦取而代之,但關中地區從墓葬面貌上基本看不到政權交替的影響,墓葬形制與隨葬品組合還均有不同程度的發展。究其原因,很可能是因為前、后秦有共同的政治認同,后秦全盤繼承了前秦的政治遺產。苻氏領導的枋頭集團與姚氏領導的灄頭集團是在各自東遷過程中長期、緩慢形成的集團關系,兩個集團互有大量氐羌人群,當兩個集團間并沒有什么利害沖突和政治斗爭時,族際界限基本沒有意義[43],這也是慕容沖占據長安后,“堅司隸校尉權翼……扶風太守段鏗等文武數百人來奔”[44]的緣由所在。即使后來苻氏建立政權,前秦早中期的少數部族將吏中仍有一半以上為羌人,姚萇、姚興更是長期在前秦政權中身居要職[45]。386年姚萇于長安即帝位后,“自謂以火德承苻氏木行,服色如漢氏承周故事”[46],表明后秦政權視前秦為正統,同時延續前秦時期的禮制建設。之后大夏雖短暫占據長安,但其統治重心偏離關中,且赫連勃勃對政權的正統性認識也與前、后秦判然有別,因此大夏對關中墓葬產生的影響應當較為有限。再回到墓葬本身,這一階段以中兆村M100為代表的大墓以墓道為軸線,以第一過洞南壁土雕或繪制的多層房屋為門樓,第二過洞和甬道上方的土雕房屋居中為主體單元,從而形成漸次抬升的多進院落的既視感,在視覺效果上相較焦村M25有明顯的提升。總體上看,這種做法似乎是河西十六國墓葬墓門上平面式高照墻的立體化延續和升華,又成為日后北朝隋唐墓葬墓門上方殿閣門樓壁畫的先聲。

5世紀初,北魏徹底占領關中地區,并于442年統一北方,結束了“五胡十六國”長達150余年的分裂局面。此時關中墓葬的嶄新面貌顯示出在北魏勢力進入后,當地受到平城因素的強烈沖擊。與此同時,大同的北魏墓葬隨葬帶有濃厚關中色彩的俑群[47],帶天井、過洞的長斜坡墓道也開始在平城墓葬中流行與發展,表明關中與平城地區之間的交流隔閡被完全打破,文化的互動與交流逐漸頻繁。北魏中期,為與南朝爭奪正統,北魏文化較多地借鑒了關隴俑群因素,由此,關隴地區與平城地區之間的文化關系趨向密切[48],作為后秦或大夏遺民的大同南郊梁拔胡墓(461年)[49]的整體面貌已然當地化,舊俗新風的有機融合,預示著北魏平城時代的到來。

附記:本文寫作過程中,承蒙西安市文物保護考古研究院辛龍先生與陜西省考古研究院史硯忻博士惠賜寶貴意見,謹致謝忱!

[1]陜西省文物管理委員會.西安南郊草廠坡村北朝墓的發掘[J].考古,1959(6):285-287.關于當時提出的“北朝早期”,楊泓先生曾精辟地指出是指將十六國與北朝視為同一個大的時期,那么從時間上來看,這里的“北朝早期”恰好對應十六國時期。

[2]陜西省考古研究所.長安縣北朝墓葬清理簡報[J].考古與文物,1990(5):57-62.

[3] 李朝陽.咸陽市郊清理一座北朝墓[J].考古與文物,1998(1):95.

[4]a.咸陽市文物考古研究所.咸陽十六國墓[M].北京:文物出版社,2006:4.b.陜西省考古研究所.西安北郊北朝墓清理簡報[J].考古與文物,2005(1):7-16.c.西安市文物保護考古所.西安財政干部培訓中心漢、后趙墓發掘簡報[J].文博,1997(6):3-39.

[5]a.同[4]a:87.b.西安市文物保護考古所.西安南郊清理兩座十六國墓葬[J].文博,2011(1):3-11.c.陜西省考古研究院.西安咸陽國際機場專用高速公路十六國墓發掘簡報[J].文博,2009(4):3-11.d.西安市文物保護考古研究院.西安鳳棲原十六國墓發掘簡報[J].文博,2014(1):10-17.e.西安市文物保護考古研究院.陜西西安洪慶原十六國梁猛墓發掘簡報[J].考古與文物,2018(4):42-52.f.西安市文物保護考古研究院.西安航天城北朝墓發掘簡報[J].文博,2014(5):12-17.g.咸陽市文物考古研究所.涇陽坡西十六國墓發掘簡報[C]//文物考古論集(二).西安:三秦出版社,2017:385-390.h.劉呆運,等.陜西西咸新區雷家村十六國墓地[C]//2018中國重要考古發現.北京:文物出版社,2019:131-135.i.西安市文物保護考古研究院.西安香積寺村十六國墓地發掘簡報[J].中原文物,2021(1):34-48.

[6]辛龍,等.西安南郊焦村十六國墓[C]//2019 中國重要考古發現.北京:文物出版社,2020:134-138.

[7] 王艷朋.陜西西安中兆村十六國墓[J].藝術品鑒,2021(7):81-83.

[8]a.楊泓.北朝陶俑的源流、演變及其影響[C]//中國考古學研究—夏鼐先生考古五十年紀念文集.北京:文物出版社,1986:126-137.楊泓先生在《咸陽十六國墓》報告中再次提到草廠坡一號墓的年代問題,具體可參見注釋[1]。b.張小舟.北方地區魏晉十六國墓葬的分區與分期[J].考古學報,1987(1):19-44.

[9]蘇哲.西安草廠坡一號墓的結構、儀衛俑組合及年代[C]//宿白先生八秩華誕紀念文集.北京:文物出版社,2002:185-200.

[10]李梅田.關中地區魏晉北朝墓葬文化因素分析[J].考古與文物,2004(2):64-69.

[11]岳起,劉衛鵬.關中地區十六國墓的初步認定—兼談咸陽平陵十六國墓出土的鼓吹俑[J].文物,2004(8):41-53.

[12]a.韋正.關中十六國考古的新收獲—讀咸陽十六國墓葬簡報札記[J].考古與文物,2006(2):60-64.b.韋正.關中十六國墓葬研究的幾個問題[J].考古,2007(10):74-83.

[13]辛龍.關中地區十六國墓葬年代問題的再研究[J].考古與文物,2018(4):110-117.

[14]周楊.關中地區十六國墓葬出土坐樂俑的時代與來源—十六國時期墓葬制度重建之管窺[J].西部考古,2017(3):119-135.

[15]付龍騰.關中十六國墓葬所見民族關系研究[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2019(3):126-133.

[16]文林小區家族墓地中發現多個形制接近的牛車材料,這里僅以文林M113 中的有棚牛車材料為代表。

[17]西安市文物保護考古研究院.西安南郊郭杜鎮西晉墓發掘簡報[J].文博,2013(3):3-7.

[18]長安博物館.長安瑰寶[M].北京:世界圖書出版公司,20 02:50.墓葬材料未完全發表,僅刊登了1 件鎮墓獸、1件鎮墓武士俑、1 輛牛車、1 匹甲馬與1 件女俑的照片。

[19]趙俊杰,馬健.平壤及周邊地區高句麗中期壁畫墓的演變[J].考古,2013(4):83-95.

[20]咸陽市文物考古研究所.咸陽師院附中西晉墓清理簡報[J].考古與文物,2012(1):19-23.

[21]《咸陽十六國墓》指出“文林小區9 座墓葬東西向一條線排列,整齊有序,西早東晚”,但具體原因語焉不詳;根據本文對俑群組合的梳理,9 座墓葬隨葬品組合并無太大差異,其大致年代應十分接近,因此筆者贊同報告對墓地“延續時間不長”的論斷。

[22]《咸陽十六國墓》報告根據陶器特征,將師專M3、M4、M6 與M5 分為同一組;將師專M8 ~M10 與M11 歸為另一組,由于M3、M4、M6、M8 ~M10 均未隨葬陶俑,本文又將M5、M11 視為同期墓葬,因此暫將師專墓地的上述墓葬均歸入第二期早段。

[23]同[4]a:34.

[24]同[9].

[25]同[9].

[26]同[13].

[27]從公布的照片上觀察,該墓甬道上方的土雕房屋頂部被破壞,門窗制作也頗為粗糙,期待詳細資料的刊布。

[28]長安韋曲206 所M1 的簡報對房屋模型的描述為“各層房屋都較上一層稍外凸……房屋正面由門、直楞窗、檁頭、斗拱組成,這些也是由紅線畫出”。

[29]同[5]d.

[30]寧夏固原博物館.彭陽新集北魏墓[J].文物,1988(9):2 6-42.

[31]房玄齡.晉書:江統傳[M].北京:中華書局,1974:1531.

[32]同[31]:1533.

[33]房玄齡.晉書:劉元海載記[M].北京:中華書局,1974:2645.

[34]房玄齡.晉書:石勒載記[M].北京:中華書局,1974:2 741.

[35]房玄齡.晉書:苻堅載記上[M].北京:中華書局,1974:2759.

[36]同[35]:2885.

[37]同[35]:2895.

[38]湯球.十六國春秋輯補:前秦錄四[M].北京:中華書局,2020:432.

[39]房玄齡.晉書:苻堅載記下[M].北京:中華書局,1974:2911.

[40]同[39]:2914.

[41]房玄齡.晉書:孝武帝紀[M].北京:中華書局,1974:232.

[42]房玄齡.晉書:樂志[M].北京:中華書局,1974:698.

[43]羅新.枋頭、灄頭兩集團的凝成與前秦、后秦的建立[C]//原學(第六輯).北京:中央廣播電視出版社,1998:147-164.

[44]房玄齡.晉書:姚萇載記[M].北京:中華書局,1974:2 966.

[45]馬長壽.碑銘所見前秦至隋初的關中部族[M].桂林:廣西師范大學出版社,2006:13-37.馬長壽即根據建元三年(367 年)《鄧太尉祠碑》與建元四年(368 年)《廣武將軍□產碑》,推斷前秦早中期的少數部族將吏中一半以上為羌人。

[46]同[44]:2967.

[47]古順芳,呂曉晶.北魏平城墓葬陶俑演變的階段性[J]//古代文明(第14 卷).上海:上海古籍出版社,2020:93-126.

[48]倪潤安.關隴與平城之間北魏墓葬文化的互動[J].史志學刊,2016(2):22-28.

[49]山西省考古研究所,大同市考古研究所.山西大同南郊仝家灣北魏墓(M7、M9)發掘簡報[J].文物,2015(12):4-22.