合肥地區名人故居的展陳現狀與思考

李英位

摘 要:合肥歷史悠久,文化昌盛,尤其自晚清至當代出現了很多歷史名人,這其中不乏影響歷史進程、推動歷史前進的人物。在他們逝去后,其所居住的建筑經過維修與布展后成為傳播名人事跡、弘揚愛國主義精神的場所。由于受原有建筑形式和建筑空間影響,策展者在對名人故居陳列布展時選擇的形式也大相徑庭。通過對合肥地區已陳列布展名人故居的梳理,歸納出各類展陳的特點以及對未來展陳策劃的思考。

關鍵詞:名人故居;建筑布局;展陳方式

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.09.032

歷史文化是一個城市的名片,是一個城市的精神,是一個城市的靈魂,是一個城市的文脈。隨著文化自覺意識的不斷加強,各地的文化軟實力也越來受重視。近年來除了新建的博物館、美術館、檔案館、規劃館之外,以專題性展陳為主要表現方式的名人故居也呈爆炸式增長。名人故居作為集收藏、研究、展示、社會教育等功能于一體的小型專題性博物館,成為構建公共文化體系、傳播人文精神的重要一環。

1 合肥地區的名人故居

1.1 名人故居

名人故居指社會公認的某領域已故著名人物出生、辭世或確曾居住過的,能夠突出見證、反映該人物業績、貢獻的居所。①名人故居的建筑自身就有科學、歷史和藝術價值,再加上是名人生前建造、居住、使用的,或和一定歷史事件聯系在一起,這就決定了其除了有物質上的價值外還有精神價值。文中所述的合肥名人故居指住宅類建筑,且經過陳列布展后對外開放,不包括新建的紀念館及祠堂享堂等祭奠設施和未經布展開放的名人故居。

1.2 合肥地區名人故居的劃分

合肥地區人文資源較為豐富,名人故居聚集程度相對較高。按照人物屬性可劃分為:晚清淮軍歷史名人故居,如李鴻章故居、劉銘傳故居、劉秉璋故居等;原國民政府系統歷史名人,如馮玉祥舊居、張治中故居、衛立煌故居、孫立人故居等;紅色歷史名人,如李克農故居、陳原道故居等;文化歷史名人,如楊振寧故居、吳忠性故居等。各處故居在展陳時沒有本質差異,都是通過不同展陳方式來表現名人與故居的關系,宣傳人物事跡和精神,只是根據人物所處系統和時代不同,在展陳手法和人物事件的重點上有所側重。

2 建筑布局的方式

由于當時建筑主人的社會地位、物質財富、風俗傳統、時空環境的不同,在最初建造住宅時,選擇的布局形式、空間的層次感不同,建筑本體在歷史時期損壞程度也不同,這就限制了策展人展陳設計的思路和設計手法。根據合肥地區名人故居建筑布局形式,大致可以分為天井一體式布局和院落分散式布局。

2.1 天井一體式布局

天井一體式布局是四面建有房屋,從四面將庭院合圍,中間留天井,一般為單軸對稱,多軸對稱的布局較少。常見有二進式、三進式、四進式,五進式較少。二進式如李克農故居和陳原道故居,都為前后兩進,建筑面積相近,只有一百多平方米,中為天井布局;前后三進的有張治中故居,從前門到三進房屋依次拾臺而上;五進式的如李鴻章故居;多軸對稱的如衛立煌故居、吳家花園。這類故居空間感較為緊湊,給居住者以安靜親切氛圍,但建筑的整體體量和單個空間相對于綜合型博物館的展廳較小,所以布展時部分相對較大的建筑空間也只能有選擇地重點進行人物事跡展陳,較小的建筑空間場景以還原為主。

2.2 院落式分散布局

這類主要是故居院落整體空間較大,院落內單組建筑較多且分散,往往利用自然或人工改造水系,不同程度地進行人工造景,注重整個院落的有機組合,使整體居住和觀賞效果顯得開放和從容。例如,劉銘傳故居是一座大型院落式莊園,建造時利用金水河引水,在莊園四周開造壕溝,莊園內部主體建筑采用中軸對稱,周邊區域因勢利導建有西式洋樓、盤亭、子藥房、九間亭、圍堰島上的書房等建筑,平面布局呈南北長東西略短的矩形,院內單組建筑錯落有致,整體有機結合。馮玉祥舊居平面則呈斜狀長條束腰形,前后院落三進,一進院落為接待室和議事廳,二進院落為花園,花園后部有一條引水溝連接院外水塘,三進院落內分布有書房、侍衛室、小學堂等建筑。這類院落平面布局不甚規則,院落內單組建筑可成獨立個體,利用自然水系和人工建筑有機結合,營造了視覺上的層次感,但也決定了展陳時只能以單組建筑選擇單個布展主題。

3 合肥地區名人故居的布展方式

名人故居在布展之前,各個故居及建筑的大小和布局形式已經限定了展陳設計者在編寫布展大綱時的基本思路,設計者往往需要因地制宜綜合考慮各類因素,力求做到新舊環境的相互依存、相互關照、相關滲透。②合肥地區名人故居的展陳也不例外,在原有建筑布局的基礎上,陳列布展大致可以分為一元性布展方式和二元性布展方式。

3.1 一元性布展方式

這類名人故居利用現有文物建筑空間進行布展,根據空間內使用功能和空間大小的不同,進行二次切割和劃分,一部分空間以多種表現手法介紹人物生平事跡,一部分空間作為場景陳列復原。陳原道故居文物建筑一進空間內,除了放置了陳原道半身塑像外,主要空間用作人物事跡的介紹;二進空間簡單地進行陳列復原。馮玉祥舊居一進院落里的議事廳為館內最大單體建筑,被辟為馮玉祥將軍生平事跡陳列館,進行人物事跡陳列展示;二進院落為花園,無文物建筑;三進院落內有書房、臥室、侍衛室、小學堂,根據資料記錄和當地老人的描述,按照原有功能進行場景陳列復原展示,侍衛室則改建為馮玉祥將軍藝術展廳,展示馮玉祥將軍書法、畫作和詩作(圖1)。李鴻章故居原占淮河路中段半邊街,時稱“李府半爿街”,之后歷經損毀和城市改建只保留其中一部分。李鴻章故居除了原狀陳列外,在文物建筑主要空間內還有“近代洋務自強之路—晚清重臣李鴻章”人物生平展覽,以及“李鴻章墨寶”“李鴻章與招商局”等專題性展覽(圖2)。

總體來看,馮玉祥舊居和李鴻章故居布展有相同之處,利用較大的建筑空間采用多種手法展示人物生平事跡,較為寬敞的空間再輔以專題性展覽,其他較為封閉或零碎空間則進行場景陳列復原。增加專題性展陳的方式,突破了傳統的“展廳人物生平事跡介紹+簡單場景陳列復原”模式,這也是一種新的展示手法。

3.2 二元性布展方式

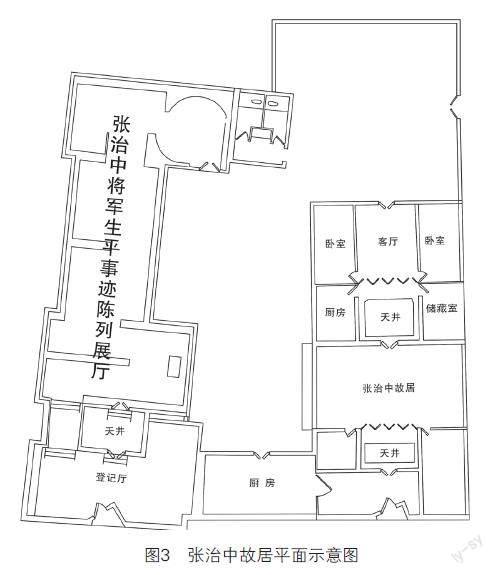

二元性布展方式更傾向于在文物建筑內還原家庭生活的原有布局,進行較為全面的場景陳列復原展示,整體上盡量保持原有歷史風貌;同時,在故居文物建筑外新建人物事跡陳列展廳,采用更加多元化的展示手法來表現人物的生平事跡(圖3)。張治中故居坐落于中國傳統村落—洪家疃,故居建筑在建造時就考慮了風水因素,建筑選址除了背山、環水、面屏外,故居的大門也偏向門前池塘進水方向,風水意味明顯。張治中故居根據各建筑空間原有的功能陳列復原了廚房、書房、客廳、臥室,最大限度地保留主人居住的風貌。在故居南側建設有張治中將軍生平事跡陳列館,以“文字+圖片+實物”為主,輔助以電子屏幕、情景模型、觸摸屏、投影儀、電子語音二維碼講解系統等,使用了較為綜合的表現手法展示張治中生平事跡。劉銘傳故居規模更大,占地約7萬平方米,是一處被兩道城墻和兩道護城河包圍起來的莊園建筑,故居內既有居住區域,也有防守碉堡。據說劉銘傳故居的對面大潛山側有一“老虎洞”,故而在園區內建“鋼叉樓”用于“壓邪鎮圩”。劉銘傳故居內除了根據不同建筑功能進行陳列復原外,值得一提的是對已損壞的建筑進行原址展示,保留建筑基址的平面布局,修復建筑基座和柱礎石,使已損壞的建筑能以基址的形式直接地、立體地展示在游客面前,給游客更大的想象空間。原址展示在重要考古發現中使用的較多,比如巢湖漢墓、西安秦始皇兵馬俑、洛陽“天子駕六”等,近現代建筑原址展示最有名的則是圓明園。當地在距離劉銘傳故居大約2千米處新建了劉銘傳紀念館,整個館區占地約37333平方米。紀念館共三層,一、二層半嵌入小山崗山體,形成退臺,整體建構符合山地特征的建筑形制,達到建筑與山水空間相結合。展廳以現代化的手法展示劉銘傳生平事跡和淮軍歷史,此外還有學術報告廳、辦公區域、游客接待中心、休閑茶吧、旅游商店、4D影院等配套設施。新建的劉銘傳紀念館是一座綜合性專題博物館,是目前環巢湖區域內其他名人故居望塵莫及的。劉銘傳紀念館還大力弘揚劉銘傳作為臺灣首任巡撫的歷史功績,積極建設海峽兩岸交流中心,加強海峽兩岸交流的展示,這種具有強烈現實意義的做法,值得其他名人故居借鑒。

張治中故居和劉銘傳故居建造時都注重風水因素,為了保存原有建筑格局不動,最大限度地保存建筑歷史風貌,兩處故居都選擇新建場館展示人物生平事跡。尤其是劉銘傳故居、劉銘傳墓、劉銘傳紀念館三者相互映襯,風水因素顯得特別突出。

4 合肥名人故居發展的思考

合肥的名人故居近年來發展較快,大多經歷了維修、布展和開放階段。利用名人故居辦紀念館,幾乎都面臨如何處理原狀陳列和展廳關系的問題。③人物生平事跡展陳的思路可以通過布展大綱得到實施,展陳的主題經過專家評審都比較明確,展陳手法基本使用文字、圖片、實物及聲光電等科技手段進行綜合展示,但在原狀陳列方面和自身定位方面需要進一步思考。

4.1 原狀陳列的思考

合肥地區名人故居采取的也是“原狀陳列+展廳人物事跡”模式,人物生平事跡展陳的思路可以通過布展大綱得到實施,展陳的主題經過評審都比較明確,展陳手法基本使用文字、圖片、實物及聲光電等科技手段進行綜合展示,但在原狀陳列方面往往還存在不足,主要表現在重展廳人物事跡,輕原狀陳列展示。這就導致文物建筑本體的價值被弱化,名人故居的建筑思想、建筑工藝以及建筑內空間的使用功能等可以體現思想制度層面的內容經常是一筆帶過,介紹不夠全面。原狀陳列只是簡單的物品陳設,大多只注重建筑內部的主要空間,如客廳、臥室、書房等陳列復原,而倉儲、洗浴、衛生等其他生活設施空間則受到擠壓,較少體現,家庭生活的完整性不能全部呈現。主要建筑空間的原狀復原中,多是簡單擺設桌椅、板凳、床柜之類的家具,未能體現出當時社會階層的生活面,鄉土文化、地域文化更是很少涉及,人們日常生活的物質環境和人文環境未能活化起來,歷史感不夠。

名人故居文物建筑的保護與活化利用不僅要清楚其歷史文化背景及歷史上的功能和作用,還應通過不同方式進行充分展示。合肥地區的名人故居要加強故居建筑本體和本地社會史的研究,通過對建筑本體信息和原狀陳列的綜合性展示,透過文物建筑和原狀陳列進一步體現當時人們的居住與生活場景,進而表現不同階層、不同物質財富、不同地域、不同人物的社會屬性,讓鄉土文化和地域文化活化起來。使人們更加清晰地了解當年那些名人的生活狀況、思想狀況,進而看出時代變遷中歷史人文風貌及發展軌跡。④如果合肥地區所有名人故居的建筑文化信息和原狀陳列都能實現透物見人的效果,將會更加直接地、生動地豐富本區域傳統物質文化和人文思想的感知度。

4.2 合肥名人故居自身定位的思考

由于受到歷史、政策、資金等因素的影響,合肥地區各個名人故居的發展狀況也不盡相同。有的故居位置偏僻,體量較小,資金有限,布展方式相對簡陋;有的故居處于古鎮或者商業街附近,開發較早,布展手法較為多樣,軟硬件設施也較為完善。對于小型故居來說,可以走小而精的發展路線,如張治中故居。對于在景區或者自身條件較好的故居,可以逐步采取多元化的發展道路。例如,上海的陳云紀念館是以陳云故居為核心、館區占地約34667平方米、建筑面積5500平方米的綜合性紀念館,從陳云故居后門走出即為塘古景區。以名人故居為核心,利用紅色資源將其打造成專題的綜合性紀念館,同時和周邊旅游資源相銜接,使文旅融合,相互促進。這種策略是國內諸多名人故居的通常做法,對于本地區有影響力的紅色名人故居有一定的借鑒意義。

名人除了在本地出生成長外,往往還在多地生活,同一位名人在不同地方有不同的故居,這類故居在布展時容易出現同質化布展。而在這方面做得較好的則是老舍故居。老舍生前在多地居住,國內保存的老舍故居有北京老舍紀念館、青島老舍紀念館、重慶老舍紀念館、濟南老舍紀念館。⑤四處紀念館都以老舍原來居住的故居為主體,布展時的側重各有不同,反映了老舍在不同歷史時期的不同文學創作。四處故居以老舍為主要線索展現老舍“人民藝術家”成就,又互為補充,各具特色。這也為合肥地區眾多淮軍將領故居在同一系統下的有機組合型布展和馮玉祥、張治中等有多處故居的不同主題布展提供新的思路。

5 結語

歷史文化是現代文明的基礎,現代文明是歷史文化的延續和發展。合肥地區自古以來文化昌盛,名人輩出,有眾多的名人故居。名人故居建筑形式的差異,體現的是地域文化的多樣性。對合肥地區名人故居布展方式的研究,不但有助于弘揚名人精神、傳承地域文化,還可以推動歷史文化在現代文明中得以傳承,推動地區經濟和社會的可持續發展。

注釋

①耿坤.名人故居認定、保護與利用的若干思考:以重慶市為例[J].中國文化遺產,2017(3):69-74.

②陳旭.郭沫若紀念館陳列的設計語言[J].中國博物館,2001(1):62-67.

③謝海濤.李鴻章故居的保護與利用的設計研究[J].安徽建筑工業學院學報(自然科學版),2010,18(6):40-43.

④施豪.名人故居的保護與利用:基于合肥李鴻章故居的考察[D].合肥:安徽大學,2013.

⑤孟梅.同一名人紀念館陳列展示的橫向比較:以四地老舍故居紀念館為例[C]//陳麟輝.中國博物館協會名人故居專業委員會2018年年會暨學術研討會論文集.北京:中國博物館協會名人故居專業委員會,2019:214.

文物鑒定與鑒賞2023年9期