石窟保護利用闡釋方法框架研究

劉瑛楠 詹長法 張向前 姜利利 劉穎華

摘要:基于文物工作實踐整體性邏輯,運用闡釋學、系統論、評價學等理論方法,構建石窟保護利用闡釋方法框架,旨在促進考古與研究、保護與技術、安全與管理、預防性保護、展示與利用五個維度有機融合。從理解—對象、解釋—功能、應用—屬性三個層面,提出“理解—解釋—應用”動態循環的闡釋路徑及其“規定性”。結合現實需求和階段性發展趨勢,對石窟的文化屬性、資源屬性、物質屬性、時代屬性、傳播屬性予以“適度闡釋”。

關鍵詞:石窟;文化闡釋;闡釋方法

“闡”原意指打開、開啟、開辟之意,后引申為講明、表明,如南朝梁·劉勰《文心雕龍·神思》:“至精而后闡其妙,至變而后通其數”。闡釋是闡釋主體對闡釋對象進行“理解”“解釋”, 通過“應用”使受眾再理解闡釋對象的過程。“理解”是人對人自身未來可能性的一種“籌劃”“選擇”與“規定”,是對闡釋對象內在構成要素、要素結構關系的理解,也是闡釋活動的起點。“解釋”是闡釋者再闡發、再創造的過程,任何文本的解讀都帶有闡釋者的“境遇”和理解“視域”[1]。作為解釋主體的闡釋者,對闡釋對象的理解會受到視域的限制。伽達默爾指出“在解釋與理解之間存在著相互作用、互為前提、雙向運動的關系,在理解過程中,任何解釋都是對有所理解的東西的解釋,而理解則是對解釋的理解,這樣,理解與解釋便構成了一個循環”[2]。“應用”是闡釋主體在闡釋過程中提升自身參與意義豐富性、文學審美性, 建立對話的闡釋觀,最終實現視界融合后意義增殖——達到闡釋的“應用”。應用作為闡釋理論的第三要素,以此突出闡釋對象的當代意義,隱含著闡釋的中心動機:要真正地嚴肅對待人的歷史性[3]。

綜上,闡釋的作用是對闡釋對象(經典)的重新理解,為現實生活開辟道路[4],從而達到闡釋的目的——實現闡釋對象的當代價值,形成傳統與現實一種新的協調和平衡。闡釋理論發展經歷了從以方法論、認識論性質為主的研究,到以本體論性質為主的研究過程。當代闡釋理論回歸本體論,以便系統、深入認知闡釋對象,并形成具有一定“規定性”的“適度闡釋”。

一、文化遺產闡釋研究概述

文化遺產闡釋研究涉及考古、世界文化遺產、建筑遺產、石窟、數字化等典型的應用領域。為了對眾多領域研究現狀進行較為全面的梳理, 本文選取2000—2022年間中國知網數據進行綜合分析。

考古領域:研究對象以大遺址、園林遺址、宮城遺址、陵墓遺址等為代表;研究視角為遺址保護工程、公眾考古、教育考古等;通過遺址博物館、遺址公園、考古遺址公園等展示利用途徑,對遺址進行規劃分區、植物展示,并引入GIS、虛擬現實等數字技術,以及新媒體等展示媒介,提升展示策略、傳播策略,豐富展示方式,以實現對遺產價值挖掘與文化認知,促進信息傳播、文化傳播。

世界遺產領域:研究對象以中國大運河、烏鎮、元上都遺址、哈尼梯田、明顯陵、殷墟、漢長安城、良渚古城、沈陽故宮等為代表;研究視角為考古、闡釋、保護利用、文化符號等;通過公共服務、共享共有等方式,以及借助媒介儀式,以實現對世界文化遺產價值認定與文化解讀,促進遺址、生態等文化闡釋、傳播。

建筑遺產領域:研究對象以“三孔”建筑遺產、盧氏家祠、石寶寨、金鰲洲塔、開封城墻城門等為代表的革命文物建筑、衙署建筑、歷史文物建筑等類型為主;研究視角為保護利用、活化保護、傳播、設計藝術、管理等;通過內涵分析、價值評估、敘事性闡釋、空間敘事等方式,選擇相應的展示模式、展示設計原則和方法,以實現對建筑遺產價值、地方文化、文脈、鄉愁等信息闡釋、傳播。

石窟領域:研究對象以克孜爾石窟、千佛洞、大足石刻、天梯山石窟、孔望山摩崖造像、庫木吐喇石窟、炳靈寺石窟、龜茲石窟等為代表;研究視角為佛教傳播、佛教考古、佛教文化、石窟藝術、壁畫保護等;引入GIS組件、三維建模、三維數字化檔案等技術手段,通過多媒體展示、影視藝術、立體展示、紀錄片、虛擬展示等展示方式,實現對石窟文化和藝術、佛教文化、絲綢之路文化等信息闡釋、傳播。

數字化領域:研究對象以乾陵大遺址、羑里城遺址、河姆渡遺址、兵馬俑坑、安岳石窟、河南中小型石窟、故宮養心殿東暖閣等為代表的古墓葬遺址、古文化遺址、古窯遺址、紅色遺產、建筑遺產等類型為主;研究視角為文物保護、文物修復、遺址復原、遺址展示、信息融合等;引入全景攝影、增強現實、三維數字化、虛擬現實等信息技術,通過信息設計、受眾體驗、場景展示、數字化展示、虛擬展示、數字化產品等方式創新應用,實現文化遺產的價值、考古信息、民族地區文化的展示、傳播。

綜上,現階段文化遺產闡釋研究對象為不同類型的文化遺產,研究視角以眾多學科、領域為背景,基于文化遺產價值認知與理解,對闡釋與展示理論、實踐方式進行研究探討。闡釋、展示實踐, 是從遺產本體的真實性展示到文化遺產信息有效傳達的教育活動開始,作為增進公眾遺產保護意識的手段,表述為“公眾教育”和“宣傳”。隨著文化遺產內涵與外延的不斷擴展,以及保護理論體系、科技方法、教育理念的不斷成熟,闡釋涵蓋了文化遺產從本體到其環境的整體保護,對遺產歷史文化內涵、信息敘事方式有效傳達的研究,以及遺產與當代社會、生活方式以及社區的關系的探討,促進文化遺產社會功能的實現。文化遺產闡釋經歷了“理解”—“解釋”—“應用”的方法路徑,以促進大眾對文化遺產的屬性——歷史、文化、藝術等多重價值的理解,實現文化展示、傳播的目的。

二、石窟文化闡釋方法構建

我國是世界上石窟文物保存數量最多,歷史跨度最大的國家。面向石窟保護利用階段性發展需求,本文嘗試基于闡釋學方法理論構建一套適用現階段的石窟文化闡釋方法框架。

(一)闡釋方法框架

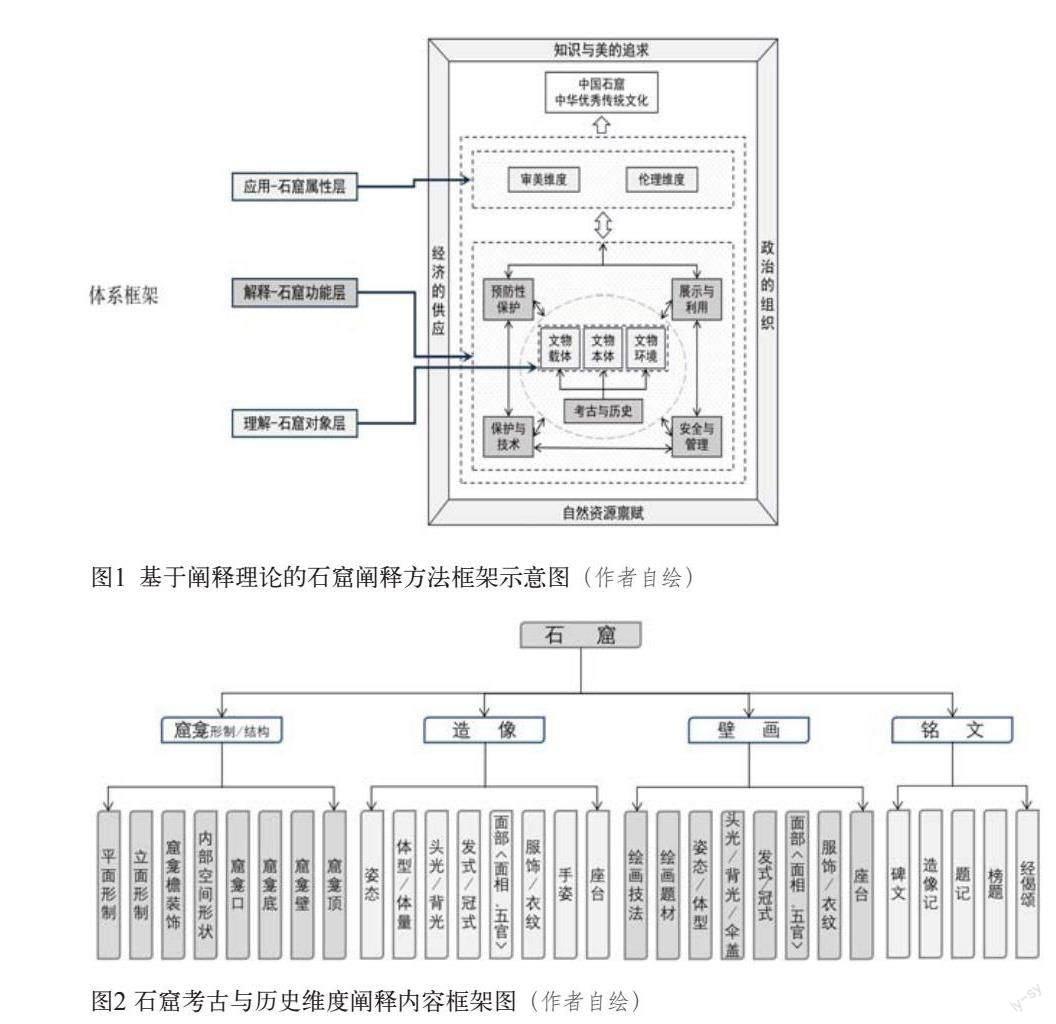

將闡釋理論與石窟類文化遺產承載的多元文化、歷史信息等元素融合,通過闡釋學的視角,使用系統論、評價學等方法構建石窟保護利用闡釋方法框架:理解——對象存在,即石窟的物質本體屬性存在的要素;解釋——關系解讀,即闡釋者(石窟保護利用相關人員)與石窟對象的實踐活動(基于石窟保護利用產生的實踐活動,即考古與歷史、保護與技術、安全與管理、預防性保護、展示與利用等五個維度)關系的解讀;應用——價值實現,即審美經驗與倫理道德的提升,即中華優秀傳統文化當代的價值表達。依據闡釋方法框架將石窟闡釋研究劃分為理解——對象、解釋——功能、應用——屬性三個層面,構成闡釋方法“理解—解釋—應用”的動態循環,形成具有石窟價值與文化遺產屬性的“規定性”、基于時代現實需求和階段性發展趨勢的當代“適度闡釋”(圖1)。

1.理解—石窟對象層

基于闡釋理論對“理解”的認知,在石窟保護利用闡釋方法中“理解”是指石窟的物質對象層,是石窟價值的根源,是歷史性、時間性、內在性、客觀性的“存在”,是“本”。石窟對象具體由石窟本體、載體、環境等要素構成。闡釋主體通過基于這些構成要素,在文物認知、歷史研究、文化內涵發掘的基礎上,對石窟對象層進行較為全面的理解。

石窟本體:由體現文化遺產價值的要素構成的實物遺存,構成文物的基本組成部分;石窟載體:文物本體所附著的基體[5],石窟的相關要素, 如石窟的崖體等;石窟環境:石窟周邊構成或影響其價值的環境,包括體現文化遺產價值的自然環境,也包括相關的人文環境。

2.解釋—石窟功能層

基于闡釋理論對“解釋”的認知,在石窟保護利用闡釋方法中“解釋”是石窟功能層,是專業技術、文物管理、公眾等與文物發生關聯的人員通過考古與歷史、保護與技術、安全與管理、預防性保護、展示與利用等多維度實踐工作對石窟進行認知、保護利用,并介入文化遺產價值的認知、保全與傳承,是整體、體系,是空間性、外在性,是主客體間的“關系”,是“體”。通過對傳統文化和藝術問題、工程與科學技術問題、管理問題、文化融合問題的系統探討,將當前階段不同業務需求, 通過“闡釋”翻譯成科技需求,最后形成學科知識需求的快速互動,促進各項實踐工作交流共享、互動,系統性生成、梳理“石窟”與“人”的整體關系。

(1)考古與歷史維度

考古與歷史維度根據工作實踐分析可見,基于文物本體及載體、文物環境等文物物質載體,以考古、歷史、美學等學科視角為主,通過石窟形制、造像特征、碑刻題記等對其斷代(圖2),探討洞窟或一組洞窟的題材內容、佛教思想、性質、功能、藝術特點與流源、傳統材料與技藝,豐富石窟的研究成果與人文認知,為石窟研究奠定價值認知基礎[6]。

從闡釋理論視角出發,本維度闡釋主體為從事文物考古與歷史研究的人員;闡釋視域為考古、歷史、美學、宗教等;闡釋對象為文物的文化屬性;闡釋目的是文化、藝術內涵發掘與價值認知;闡釋體系是通過專有學科與實踐對文物的認知——“理解、解釋”。此維度在闡釋方法中以實現石窟的價值認知與文化內涵發掘的目的,回答石窟承載的文化、藝術問題,具有傳統文化屬性。

(2)保護與技術維度

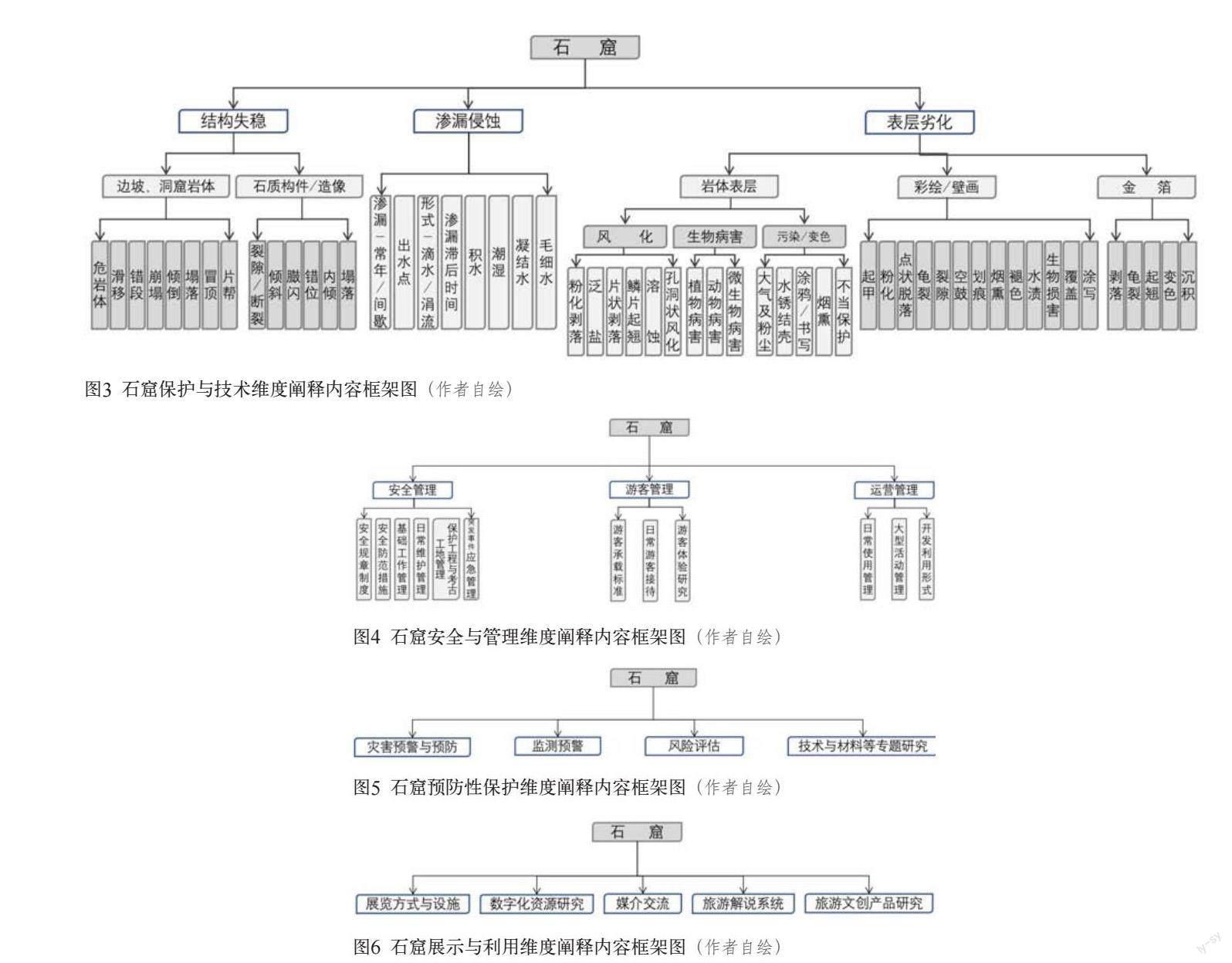

保護與技術維度主要研究基于文物本體及載體、文物環境等對象層面的主要病害(如風化病害、生物病害、水患、結構失穩等)(圖3),根據病害的形成機制、影響因素、材質及結構差異性等方面的研究,進行保護修復以及新技術、新材料、新方法的應用研究[7]。

從闡釋理論視角出發,本維度闡釋主體是從事文物保護與技術研究的人員;闡釋視域是石窟病害(以地質學、土木工程、巖土工程、結構工程、建筑學、材料科學與工程等不同學科為基礎理論);闡釋對象是文物的物質屬性;闡釋體系是科技進步對文物的實踐活動——“理解、解釋”。此維度在闡釋方法中回答石窟文物保護中的科學問題、技術問題、工程問題,具有物質屬性,其中技術創新、科技支撐是文物價值保護的安全底線。

(3)安全與管理維度

安全與管理維度主要以安全管理、游客管理、運營管理為主線,探討人為破壞、旅游管理及游客承載、管理模式及管理總體規劃等問題(圖4),采取相應的多種技術和管理的綜合措施,延緩石窟各種自然力的破壞、制止開放利用中的人為損傷和破壞。這一維度的研究以文物安全、管理為切入點,關注基于物質層面保存的社會關系、價值保全,成果主要集中在旅游環境容量、風景名勝區開發管理、游客體驗及滿意度等方面[8]。

從闡釋理論視角出發,本維度闡釋主體是從事文物安全與管理的人員;闡釋視域是人與文物的社會關系(管理部門規劃、游客承載、安消防管理規定、標準規范等);闡釋對象是文物的資源屬性;闡釋體系是政府、國家治理體系下的文物管理實踐活動——“理解、解釋”。此維度在闡釋方法中回答了石窟管理問題,具有資源屬性。

(4)預防性保護維度

預防性保護維度以災害預警與預防、監測預警、風險評估方法、結構和材料損毀機理等研究為主線,并涉及相關技術與方法、專業工具軟件研究和開發(圖5)。通過對未發生的破壞或損壞采取相應預防措施,延緩石窟文物劣化(延長壽命)、延長文物保護加固的周期,減少、減輕各因素對文物價值的影響[9]。

從闡釋理論視角出發,本維度闡釋主體是從事文物預防性保護的人員;闡釋視域是防災減災工程及保護工程、監測預警、風險評估、技術與材料等;闡釋對象是文物的時代屬性;闡釋體系是國內外行業階段性的文物保護實踐活動—— “理解、解釋”。此維度在闡釋方法中回答文物預防性保護的科學問題、技術問題、工程問題,針對石窟地域特性、保護階段性,預防性保護采用相應的技術方法。

(5)展示與利用維度

展示與利用維度以保護為前提,以傳播石窟文化、價值為主線,開展多維度、豐富、合理的傳播、展覽方式,增強文化創意、專業化闡釋等利用形式弘揚、傳播傳統文化(圖6),滿足公眾精神文化、審美需求,提高公眾對石窟價值認識,逐步走向公眾參與教育和社會主義核心價值觀建構、走向世界參與文明互鑒的基礎[10]。

從闡釋理論視角出發,本維度闡釋主體是從事文物展示與利用的人員;闡釋視域是展覽方式、數字化資源研究、文創產品、解說系統等;闡釋對象是文物的傳播屬性;闡釋體系是社會需求下的文物展示利用活動——“理解、解釋”。此維度在闡釋方法中回答文化融合問題,具有傳播屬性,通過文化傳播、公眾服務,促進石窟其他維度研究成果的社會認知與認同,以及意識形態安全。

3.應用——石窟屬性層

基于闡釋理論對“應用”的認知,在石窟保護利用闡釋方法中“應用”是借助于對石窟的重新理解與解釋,對于當代、將來的生活產生的意義,即文化闡釋的目的。石窟屬性維度是基于石窟的“本”和“體”對“用”的追求,或者是基于“體”對“用”的追求。闡釋是石窟文化價值分析的過程,從“客觀存在”的對象維度出發,通過功能維度的實踐,實現傳統文化和當代人價值觀的結合,為當代人構建文化價值體系所“用”的效果。

(二)闡釋方法構建目的與系統環境

1.闡釋方法構建目的

石窟保護利用實踐工作涉及考古學、歷史學、美術學、地質學、建筑學、地球系統科學、材料學、化學等眾多學科,形成基于文物本體及載體、文物環境的多條研究主線,開展文物價值、傳統文化與藝術研究的主線,開展針對結構穩定性、風化、表層病害等相關保護技術研究的主線,開展災害預警與預防、監測預警、風險評估方法、結構和材料損毀機理等預防性保護研究的主線,開展安全管理、游客管理、運營管理等安全管理研究的主線,開展傳播石窟文化、價值的展示與利用研究主線等。

可見,首先無論從知識邏輯生產的學科視角,還是現實文物工作實踐視角,都是把價值的認知保護、保全、傳承作為核心邏輯主線,這也是本文構建闡釋方法功能層的邏輯主線。基于石窟對象層的理解,對考古與歷史、保護與技術、安全與管理、預防性保護、展示與利用關系系統解讀,通過五維一體核心的觀念、邏輯主線貫穿石窟的功能層的“大學科”知識鏈條,確定研究范圍邊界,以實現屬性層的應用,形成以實踐視角導向的石窟保護利用闡釋方法。其次,從系統論的方法認知現代事物發展、研究對象的發展,人與空間在石窟范圍里的互動傳承關系。從系統論的角度確定系統目標、系統要素、要素間關系,在系統環境的相互作用下,通過構建石窟闡釋“對象—功能—屬性”的路徑,向當代人們科普其文化屬性、物質屬性、資源屬性、時代屬性、傳播屬性,實現“保其形、傳其神”,實現中華優秀傳統文化在當代的價值表達。

2.闡釋方法系統環境

基于人類文明的建立取決于政治條件、經濟條件、自然資源條件、心理條件,構建作為承載傳統文化重要組成部分的石窟文化系統環境。石窟文化系統環境主要包括政治的組織、經濟的供應、自然資源稟賦、知識與美的追求等方面。政治的組織決定了石窟保存發展的體制、技術、規范等,是石窟保存發展方向的趨勢引導,是石窟文化系統穩定的前提;經濟的供應是系統環境中較為活躍的因素,是社會需求的體現,與石窟的保存與發展緊密相關,是石窟文化系統穩定的保障;自然資源稟賦作為石窟存在的環境基礎,具有“地理—人文”雙重屬性,對石窟的建造、保存、旅游發展等活動產生重大影響。克爾凱廓爾(Kierkegaard)提出三個境界,最低的境界是審美,然后是道德倫理,最終是宗教,在中國美學可以達到一種宗教的境界,生命的豐厚、記憶的深度都來自美學的感受,基于“人是目的”的對美好生活向往的現階段,知識與美的追求是系統環境的核心部分(圖7)。

綜上,在不同的社會發展階段,此系統環境構成要素相對穩定,但每一階段各要素在環境中的作用程度不盡相同。當代城市正處于從政治城市、經濟城市向文化城市發展演化的階段,城市發展的核心應把人的文化層面的審美生存需求和精神空間作為城市發展的目標[11]。基于當前系統階段性特征,系統環境中自然資源稟賦屬于基礎要素,政治的組織、經濟的供應要素屬于生存要素,知識與美追求屬于發展要素,為石窟文化提供生長的“土壤”。

3.闡釋方法作用

基于當代闡釋理論,吸取考古與研究、哲學美學、科技保護等跨學科知識體系,在石窟文化系統下以整體、生態共生視角看文化的“揚棄”、空間的廣延、時間的厚重等方面的有益經驗,系統解讀人們在不同研究視角和邏輯框架下產生的多種關系,使專業人士與社會大眾(政、產、學、研、用)達成一個集約型的系統性認識。通過以石窟功能層為主的跨學科、交叉學科背景下的保護利用闡釋方法,旨在嘗試通過這套方法形成石窟文化的“科普”,促進石窟與社會生活融合,為城市居民獲得確定性,實現真、善、美追求提供一種時代路徑(圖8)。

三、結語

“傳統是人類智慧在歷史長河中的積淀,是世代相傳的行為方式,是對社會行為有規范作用和道德感召力的文化力量。傳統是文化對于人的一種作用,而傳統對于人的作用和意義,又依賴于人對傳統的詮釋、理解”[12]。石窟保護利用研究中闡釋是其保護、管理、利用等工作的重要組成部分, 通過闡釋將石窟與當代生活建立關系,使公眾與石窟對話,使傳統文化與當代文化融合。

通過探討石窟闡釋,以研究和認識石窟本體是什么為基礎,即理解石窟的存在方式;再到闡釋的中介——解讀人與石窟保護利用過程中產生的多種關系;最后闡釋的目的——石窟在“關系”作用下屬性功能的實現——向公眾傳遞價值。因此,闡釋可以理解為對石窟信息的一種傳達和解說,是一種有目的的表達行為。通過構架闡釋方法,旨在為了落實新時代文物工作方針,通過五個維度構建系統性的邏輯主線,實現相互促進、提升,達到新時代石窟闡釋的目的——發揮社會當代價值作用,也為“回頭看”,修正、梳理關系提供一些方法、路徑,使石窟發揮更大的屬性功能。

參考文獻:

[1](德)漢斯·格奧爾格·伽達默爾. 真理與方法——哲學詮釋學的基本特征(上卷)[M]. 洪漢鼎,譯. 上海:上海譯文出版社,1999:13.

[2][3][4] 潘德榮.西方詮釋學史(國家哲學社會科學成果文庫)[M/ OL]. 北京:北京大學出版社,2013.

[5] WWT 0083-2017,文物保護單位游客承載量評估規范[S]. 2017.

[6][7][8][9][10] 劉瑛楠,詹長法,等.中國石窟研究知識圖譜表征分析[J]. 自然與文化遺產研究,2022,7(3):49―52.

[11] 段鋼.重估城市精神價值—從芒福德等西方學者的城市觀看中國城市發展[C]//上海師范大學都市文化研究中心(主編). 中國劉易斯·芒福德研究中心成立大會暨第一屆國際學術研討會論文集. 2013:123-132.

[12] 陳來.守望傳統的價值:陳來二十年訪談錄[M]. 北京:中華書局, 2018.