“雙減”背景下小學高年級語文高效課堂的構建路徑

曹琳

【摘要】構建“雙減”背景下人文性和工具性相融合、預設型和生成型相統一、全面發展和特長張揚相融合、提升學生核心素養和促進教師專業成長相統一的小學高年級語文高效課堂,可以從設計有效的問題、課堂評價、有效的學生活動、有效的作業、有效的板書等方面來實現。

【關鍵詞】小學;語文教學;高年級;高效課堂;構建路徑

【中圖分類號】G623.2【文獻標志碼】A【文章編號】1004—0463(2023)10—0078—04

關于課堂高效的問題,研究及論述頗多。但有一個基本的描述,即以盡可能少的時間、精力和物力投入,取得盡可能好的教學效果。張祖慶老師認為,真正高效的語文課堂,要從最基本的環節入手,把功夫花在最基礎的地方;真正的高效課堂,對于學生語文素養的提升應有明顯的正向影響。筆者作為市、縣級兼職教研員和二十年教齡的語文教師,通過多年的教學歷練和多次的評教評學,就“雙減”背景下小學高年級語文高效課堂的構建談幾點思考。

一、設計有效性的問題是前置條件

課堂上總會有教師設計的問題針對性不強,提問的問題和時間不能很好地幫助學生理解文本和提升素養;有的教師會接二連三地提出一個個細碎的問題,一廂情愿地牽著學生朝著“正確答案”上走。而且提的有些問題模糊不清,學生無所適從;有的提問沒有層次性,對較難問題沒能鋪設好臺階;有的提問形式單一,提問面較窄;有的問題開放性不夠,忽視學生提問能力的培養。這些問題忽視了課堂目標的實現,忽略了學生的學習需求,就談不上是高效的課堂。

課堂問題通常從學習材料中來,從課程資源中來,但另一個非常重要的途徑便是從學生的問題中來、從課堂的生成中來。有效問題是觸發學生思維的導火線,也是激發學生感悟的硬舉措,更是檢測教學效果的顯微鏡。要真正實現有效提問,筆者以為必須從以下幾方面著手。

1.重視提問的計劃性。先問什么,再問什么,教師必須胸有成竹,并對其進行合理策劃,提問的過程還要由表及里、由淺入深。

2.提問要具有啟發性。提問必須要能引領學生進行積極思維和深度思考。

3.問題難易度要適合不同學生。在提問的時候要依照學生的實際水平開展,應該將過大或者困難的問題分解成具體的小問題,使學生學會層層深入思考最終解決大問題[1]。例如,在教學五年級課文《田忌賽馬》時,筆者力求在學生理解課文內容的基礎上培養其思維能力。在分析田忌、齊威王、孫臏三人的人物形象時,同樣預設了幾個達成目標的問題。為了了解學生初讀課文的情況,也為了鍛煉學生的語言表達與思維能力,設置了以下問題:“如果把這場賽事放到今天,假如你就是賽事解說員,你打算如何把這場賽事解說精彩?”一石激起千層浪,學生們個個躍躍欲試。在同學們的推薦下小昊同學上臺,然后“觀眾”打分,并說出打分的理由。“英雄所見略同”,都為小昊同學的精彩解說打了9分,因沒有創意而扣掉1分。

教師在為學生的精彩解說與精準評價而喝彩,在怕影響課程進度而準備開始預設流程時,又有許多同學要爭著解說賽事,情急之下筆者提出了一個要求:“既然同學們要繼續解說,那就必須在小昊同學9分的基礎上,把失掉的1分也要拿回,沒有勝算我們就不再重復。”沒想到這一句“搪塞之詞”激起了學生的斗志,小狄同學沒等老師點名就跑上講臺自信地說:“給我這個機會吧!老師!”筆者用掌聲示意他可以。小狄同學先用文中的語言把“觀眾”拉進了一場激烈的賽馬場景中,當“觀眾”還沉浸其中時,他華麗轉身,以記者的身份采訪“觀眾”中的“田忌”“齊威王”“孫臏”,被采訪到的人也仿佛真成了故事中的人物,一言一行,身臨其境,博得大家的陣陣掌聲,他們都毫不吝惜地打了滿分,而筆者卻在黑板上寫下“15分”。筆者先讓同學們點評并說說打滿分的理由,然后筆者再說多獎5分的原因,在你一言我一語的點評、碰撞中,翔翔同學連老師加5分的理由都“替”老師說了。

這節課雖然沒有按照教案的預設進行,但在機智的兩個生成問題中師生共享了有效課堂,讓有效學習真正在每一個學生身上發生了。其實教師可以大膽取舍,充分利用學生已有的知識架構設計寓教于樂的學習問題,讓學生自己站在課堂中央,充分地靜思默想,進行積極的語言實踐和生動的課堂展示,這樣方可構建有效的生本課堂。

二、設計有效的課堂評價是關鍵所在

部分教師的課堂評價指導性不強,對于來自學生的信息不能及時給予恰當的評判和指導,從而致使學生不能對自己的學習效果有一個正確的估計;部分課堂評價啟迪性不足,當學生的答案發生偏差時,教師總是迫不及待地過早告訴學生“正確答案”,不會抓住時機給學生以啟迪;部分課堂評價中師生、生生互動性不好。課堂教學應該是一種多向互動的交流過程,教師要善于運用評價,既讓學生傾聽別人的發言,學會運用口頭評價語言,又學會欣賞別人。當學生回答不理想或者錯誤時,教師可以適時評價式地問:“你從該同學的回答中發現了什么?你有更好的看法可以說說嗎?”先讓同學來評價,避免教師居高臨下的判斷傷害學生的自尊心,撲滅學生的思維火花。通過多向互動的評價,使學生在課堂上處于一種能動的狀態,從而引起學習需求,不斷向更高目標邁進。

教師課堂中的評價可以從多角度、全方位就學生的語言表達、思維智慧、自信心態、發展潛能等方面給予肯定、鼓勵、提示、點撥,讓學生在師生和生生的評價中收獲更多。教學語言是師生雙方傳遞信息和交流思想感情的載體,親切、感人的教學語言最能使學生保持積極舒暢的學習心境,從而產生不可低估的力量。我國教育家陶行知曾說過“捧著一顆心來,不帶半根草去。”對于學困生,教師更應做到語言親切,富有感情,維護好他們的自尊心,激勵起他們的上進心,尋找到他們的閃光點,使他們同樣感受到自己天天在進步。

三、設計有效的學生活動是主體環節

課堂上有的教師只抓住文中的一個自然段引導學生朗讀,這既是教師的引導示范不到位,也是學生早期形成的不良朗讀習慣導致,致使這20分鐘的朗讀效果不佳;有的教師也設計了學生的討論環節,但討論的問題對學生而言卻比較簡單,學生活動的有效性不高;有的課堂表面熱熱鬧鬧,但學生的收獲并不多,而且偏離了本堂課的重難點;還有的課堂上教師講解灌輸的內容比較多,忽視了學生應有的活動。

那么,如何讓課堂活動有效呢?關鍵是教師的引導要得法,即課前應設計好每一個流程。

1.靈活導入。可緊密聯系單元主題和授課內容,通過背景介紹、預習檢查、比賽演講、小組交流等多項式讓學生很快進入狀態,參與其中。

2.初讀感知。對于高年級教材,導入后可放手讓學生自讀課文、自主解決生字新詞,然后教師引導學生暢談初讀收獲,比如復述課文、找出易錯字詞、重點段落、主題思想、寫作方法、困惑疑難等。

3.品讀感悟。此環節既是理解課文的重難點,又是課堂的關鍵點,教師要充分發揮主導作用,根據教材中單元導讀頁的引領,重點抓住課后習題設計課堂教學,再根據學情尋找到適合有效的方法,比如講授、提問、交流、展示、評鑒、引導等,在有效的活動中讓師生共享課堂。

4.當堂檢測。有效的學習應該堂堂清、天天清、月月清,形成學習、復習、溫習的良性循環。

5.有效拓展。可以開放課堂,促進拓展,教師對學情作總結,學生談收獲,課外延伸布置開放性的多樣作業。

四、設計有效的作業是有機延續

在平時的作業布置中,部分教師思想認識不到位,布置作業總是比較隨意,如“寫完《配套練習》第20頁”“下午自習把語文卷子做完,包括作文。”有的教師布置的作業形式單一,內容重復,如抄寫幾遍生字、詞語、古詩詞,更有個別教師要求學生抄寫原文,學生也是為了應付教師而極不情愿地動筆,不但實效性不高,還導致大部分學生出現厭寫作業的情況;有的教師評價學生的作業,尤其是作文,要么只有字、詞、句的碎片化波浪線,要么只有最后的幾句總評,鼓勵性多,指導性少,作文的講評課很少見到教師的示范作文。

作業是課堂教學的有效補充,是學生成長的有機延續,合理的作業不僅能鞏固課堂知識,而且能當天監測課堂教學的效果,教師應根據單元要素和實際學情承認全班學生因為主客觀原因而存在的發展差異,對全體學生分類設計作業、分層布置作業,并進行比較科學、務實全面的評價與指導,這樣既能讓學生了解自己的收獲,也能讓學生發現自己的短板,發展自己的潛能。《小學教育心理學》中提到:小學高年級學生則表現為為取得良好的學業成績而盡力學習的成績動機[2]。教師要嘗試創建一個面向全體學生實際,凸顯發展奠基的作業評價體系,既能讓學生感受到作業的快樂,還能培養學生今后良好的學習習慣,久久為功,不斷提高學生學習的主動性,實現作業建設的有效性。

1.基礎類作業。比較適合中等生學生完成,可在課堂中集體評議,教師隨機指導點撥,課后教師全批全改,這樣有利于學生做好鞏固與延伸,夯實基礎,也有助于教師對學情的全面掌握,改進教學。

2.實踐類作業。適合全體學生完成,把集體交流反饋和家長溝通意見結合起來,做到家校合作,提高學生的實踐能力。

3.提升類作業。適合部分學生完成,可讓他們將自己的思維過程進行表達,教師拔高指導,讓優等生發展了自身思維的同時,也幫助其他學生打通思路。

4.創新類作業。應屬于選修作業,學有余力的學生可根據本人的興趣特長自主作業,在社團活動中互相交流,導師評議,讓學生從興趣入手,在特長中成長。

5.閱讀類作業。適合全體學生完成,每位學生每天堅持20分鐘精品課外書的閱讀。學生可根據自己的時間安排和閱讀書目,選擇好詞佳句的積累、文章內容的梳理、人物精神的感悟、閱讀方法的運用、寫作特色的學習、學科知識的摘記等,進行課前“三分鐘分享”和“階段性演講”,第一輪是自主識記性的,第二輪是小組專題性的,第三輪是即興提升性的,讓學生在掌聲中獲得獎勵,在歡呼聲中享受喜悅。

五、設計有效的板書是思維導引

有的課堂板書滿黑板飄著字,失去了板書本來的意義,讓人眼花繚亂,也不利于學生書寫習慣的培養;有的課堂板書隨著教學的推進隨意書寫,內容有很大的隨意性,導致學生對學習的重點把握不準,學生云里霧里,很難理清頭緒;有的課堂板書字體雖然工整,但采用的展示方式與教學內容不是很匹配,華而不實。

板書是課堂教學中不可缺少的組成部分,是文章內容的集中展示,是教師教學理念的藝術藏品,是學生成長發展的思維導圖。因此,優秀的板書首先要有明確的目的性,兼具啟發性,為本節課的課時目標服務,能一目了然、簡明扼要地把語文要素用關鍵詞展示在黑板上。其次要有施策的精準性,兼具指導性,為學生的疑惑和思考起到提綱挈領的作用,做到有條理,系統化。教師要從教材內容的特點、學生的實際水平以及課堂的需要出發,在預設中生成,在生成中提煉,展示出靈活、多樣、有效的板書。作為小學語文教師,工整美觀的粉筆字更是一項基本功,對學生的作業書寫還起著示范引領作用。

1.提綱式:主要適用于第一課時,運用于理清文章脈絡、把握文章結構,初步感知內容,培養學生的概括能力。如五年級的《落花生》第一課時的板書應該用動詞提攜,可以展示為:種花生——收花生——吃花生——議花生。

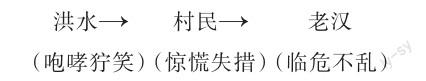

2.比較式:通過比較能讓學生的理解更加清晰。如六年級《橋》在環境描寫的渲染下,村民和老漢在大災大難面前突顯了“老漢”的臨危不亂以及共產黨員心系村民的高大形象,第一課時的板書可以這樣展示:

3.關系式:關系式表現出某一結論的思路與方法,形成基本推理過程的雛形,使知識系統化,加深理解。

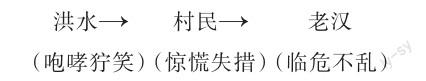

《橋》的第二課時板書運用關系式更好,優秀的“黨員”就是偉大的“父親”,心中大神版的“父親”就是災難面前沉著冷靜、一心為民的“共產黨員”,板書可以如上圖展示。

在雙減背景下,作為教育一線教師,應充分認識“雙減”構建的教育新生態,不斷優化課堂,優化作業布置,優化評價方式,努力構建以生為本、充滿活力的課堂。

參考文獻

[1]周安,馬楠楠.語言素養在小學語文教學中的培育誤區與提升策略[J].語文建設,2020(16):04-07.

[2]屈曉蘭,周正懷.小學教育心理學[M].上海:華東師范大學出版社,2016.

編輯:王金梅