青海下弦音樂述略

陳喬

青海下弦是流傳于青海省西寧市及附近河湟地區的民間曲藝形式,它的名稱來自伴奏樂器三弦的定弦法,三條弦定為兩個純五度,習慣唱名“152”,藝人們稱作下弦定弦法,把這種唱腔曲調亦稱作下弦,曲種名稱、曲調名稱與定弦法名稱相同,是一種曲牌主曲體坐唱曲藝。關于名稱的由來還有一種說法,舊時代人們并不歧視唱曲兒的盲藝人,把他們尊稱為 “瞎先生”,而把他們表演的“曲兒”統稱為“瞎先曲兒”,故改“瞎”為“下”,稱之為“下弦”。青海下弦音樂有 【下弦調】【仿下弦調】 【軟下弦調】【下背工】四種腔調,其淵源的形成年代無考,老一代亦無口傳材料。青海下弦音樂優美、詞格特殊,尤其是曲頭曲尾,隨唱詞而變化,詞長則曲長,詞短則曲短,搖曳多姿,別具風味,是青海土生土長且有較大影響的地方曲種。它與青海平弦、青海越弦等曲種都已被國務院列入第二批國家級非物質文化遺產名錄中。

一、青海下弦音樂的歷史流變考略

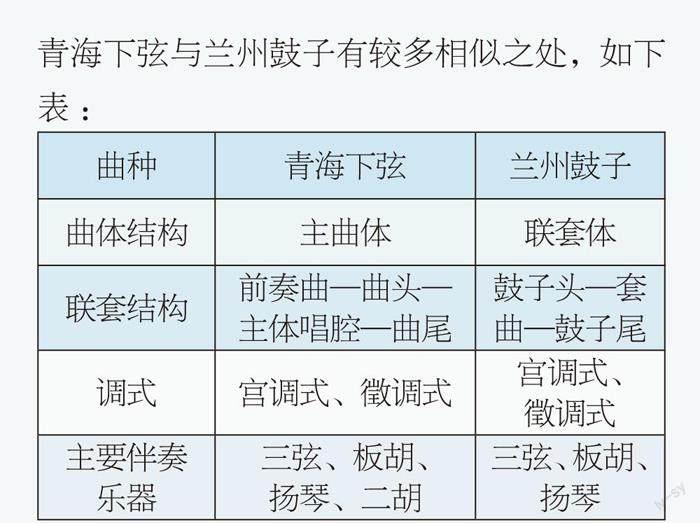

由于青海下弦的產生與發展無文字記載,因此它的產生與形成具有不確定性。但就三弦定弦法而言,陜西的關中曲子與甘肅的蘭州鼓子都有兩個純五度的定弦法。從音樂特點來說,甘肅臨夏地區有與青海下弦相似的曲種,也稱下弦,從它的唱腔中可聽出關中曲子的曲調[老龍哭海]的某些痕跡,但兩者關系不知其詳。筆者分析認為,青海下弦、青海平弦、青海越弦等曲種都屬青海地方曲藝,互為姊妹藝術,它們在產生和形成的過程中,都在不同程度上受到了陜西、甘肅等地曲藝的影響。從曲種本體進行比較,青海下弦與蘭州鼓子有較多相似之處,如下表:

從上表中可以看出,青海下弦與蘭州鼓子有一定的淵源關系,蘭州鼓子的流傳早于青海下弦。從歷史沿革看,“公元1227年,甘州治地設甘肅行省,轄西寧州等地。西寧州當時為甘肅管轄地,直至公元1928年,國民軍進入青海,南京國民政府將青海改為行省,治設西寧,將甘肅省原西寧道屬之西寧、大通、樂都、循化、巴燕 (化隆)、丹噶爾(湟源)、貴德等地劃歸青海管轄。”公元1929年1月正式脫離甘肅管轄,改為青海省。也就是說,公元1227年至公元1928年,長達700年的時間中,西寧與蘭州在經濟、文化等各方面形成了“同中求變”“變中求同”的文化形態,曲藝間自然具有互通性。

根據《中國曲藝志·青海卷》中記載:早在明弘治三年(公元1490年),西寧兵備道按察副使柯忠就在西寧北街創建有“養濟院”,收容老弱病殘、孤寡者,給予衣食,并使院內盲童學習彈唱技藝,以求謀生。這個養濟院一直延續至民國二十一年(公元1932年),知名的盲女藝人文桂貞就出自這個養濟院。她于民國二十三年(公元1934年)入院,師從張奶奶(實名不詳)學唱曲兒,其中也似應包括下弦。由此可以看出,青海下弦產生時間可以上推至明末清初。

二、青海下弦音樂形態管窺

(一)青海下弦唱腔的基本特征

青海下弦的音樂唱腔分為【下弦調】【仿下弦調】【軟下弦調】【下背工】4種腔調,這4種腔調既有明顯的共同特征,各自也有獨特的個性,其共同特征是都使用相同的前奏曲。前3種腔調為主曲體,【下背工】則是以青海平弦【背工調】為主曲的聯曲體,這是第二個青海下弦共同特征:與其他曲種形成了你中有我、我中有你的音樂風格。

除共同特征之外,4種唱腔各具特點:【下弦調】是一種適于演唱內容篇幅較長的曲調,這一唱腔旋律優美、抒情,多表現哀怨、憂傷的情節,是下弦音樂最為感人的部分,可以說是下弦音樂的主要唱腔,最具有代表性的曲目是《林沖買刀》;【仿下弦調】,從名稱便可以看出,近似下弦調,但有明顯差異,具體表現在詞格的不同,其詞格是七字句或十字句,而下弦調詞格為六字句;【軟下弦調】由著名越弦藝人郭福堂傳承下來,傳統曲目有《鴻雁捎書》 《滄州投朋》 《三姐上壽》等,詞格與仿下弦調一致,都為七字句或十字句。由于此調由越弦藝人傳承下來,因此,它的主體唱腔接近于青海越弦【琵琶調】的后半曲部分; 【下背工】是青海平弦藝人傳唱中以【背工調】為主曲的小型套曲,曲牌聯綴形式固定不變,由[前背工][離情][皂羅][后背工]4支唱腔曲牌組成。其中[離情]來自青海平弦,基本沒有變化完全運用于青海下弦中,[前背工][皂羅][后背工]3支唱腔來自青海越弦,稍有變化。它的傳統曲目有 《岳母刺字》 《三顧茅廬》等10余個唱段。

(二)青海下弦音樂的調式特征

調式是構成樂曲的若干個樂音按照一定的關系組合在一起,以其中的一個音為主音,其余各音都傾向于它的體系,是人類在長期的音樂實踐中創立的樂音結構形式。青海下弦4種腔調使用基本相同的前奏曲,其音階調式為七聲清樂調式,微降的變宮已不再以調式音級的作用出現,偏低的7音更多的以經過音的形式出現,起到裝飾、潤色的作用,而這一形式自始至終貫穿于整個下弦音樂之中,充分體現了青海下弦音樂的獨特風格。

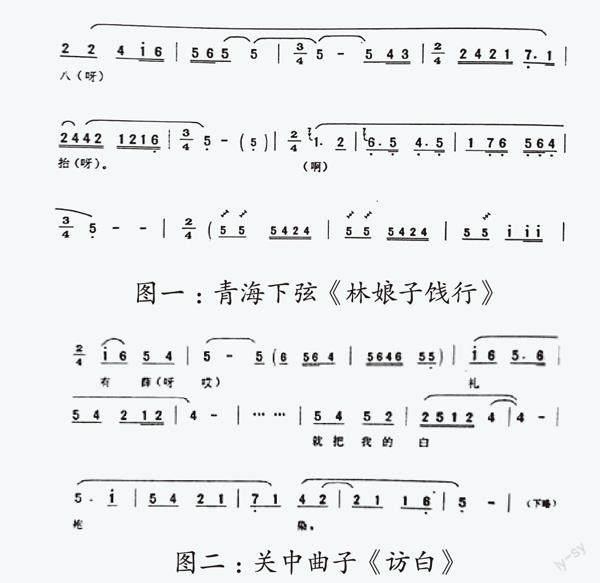

筆者分析了《林沖買刀》的曲譜,此唱段為七聲宮調式,大量運用偏音Fa和Si,但這兩個音基本以經過音或輔助音的形式環繞出現,最后級進到主音。再如《鴻雁捎書》,此唱段為七聲徵調式,前奏曲部分為宮調式,這與下弦調一致,主體唱腔部分則轉入徵調式,這種不同調式風格的曲牌間,卻有共同的以宮為主的七聲調式曲調起到銜接、協調作用。下面摘取了《平越官下述略》中的【下弦調】旋律片段,與關中曲子《訪白》片段進行對比分析:

圖一中的第三小節至第六小節與圖二最后五小節非常相似,骨干音為sol、Do、Si、La,偏音Fa作為輔助音的形式出現,從兩個旋律片段可以看出[前背工]與下弦調的相似之處。總體來看,青海下弦各唱腔基本為七聲宮調式和徵調式,4種唱腔曲牌之間宮、徵調式出現調式交替現象較為常見,這與青海下弦的敘事性本質有關。曲藝大多是由一人擔當不同角色,表演者一定要“能出能進”,調式交替恰好解決了這一問題。

(三)青海下弦曲體結構

青海下弦是主曲體結構,由許多獨立的曲牌并列組合而成,4種唱腔有共性也有個性。【下弦調】的連綴形式是:[前奏曲][曲頭][主體唱腔][曲尾]4部分組成。[曲頭]的每句尾部都有長短不等的拖腔,旋律的抒情性很強,這種以音樂的“不變”應唱詞的“萬變”,是我國民間音樂的一大特點,即依樂填詞。[曲尾]的曲調與[曲頭]大體相同,主體唱腔由4個短句組成,敘事性較強;【仿下弦調】由[前奏曲]主體唱腔[曲尾],3部分組成,沒有[曲頭]。【軟下弦調】的曲體結構與下弦調一致,[曲頭][曲尾]都有兩句唱詞組成,拖腔比下弦調曲頭少,所以比較簡短,但虛詞、拖腔及過門較多,所以曲調很長,即“聲多字少,字隨腔走”。這種腔調突出抒情特征,音樂的旋律性能得到極大的體現。【下背工】的曲體結構由[前背工][離情][皂羅][后背工]4支唱腔曲牌組成。

(四)青海下弦的伴奏特點

青海下弦的伴奏樂器主要有揚琴、三弦、板胡、二胡、笛子、大阮、中胡(大提琴)等樂器。我國各地的曲藝、戲曲等民間藝術基本都是由民樂進行伴奏,但是民樂中基本沒有低音樂器,因此,常常加入大提琴來襯托低音,或是用改良后的大阮、低音二胡等樂器伴奏。一般樂隊伴奏人數在7人左右,也可以增加二胡的數量,形成10人以上的樂隊。樂隊習慣上呈半圓形圍坐,揚琴居中,左側是三弦和演唱者,板胡、二胡靠右,笛子、大提琴多在揚琴后側,顯然也是出于平衡聲部而為。

(五)青海下弦演唱程式及演唱場所

青海下弦和青海平弦、西寧賢孝等曲藝曲種有著共同的演唱程式,由1人以第三人稱的口吻敘述演唱,數人協同伴奏。早期的演唱基本是藝人用三弦自彈自唱,屬于坐唱藝術。在青海下弦唱腔中還常伴有“幫腔”(俗稱“拉梢子”),一般由伴奏者接唱,用來刻畫人物性格、烘托氣氛。“幫腔”曲調有重復前句的,有接唱尾句的,還有一些是獨立的樂句。“幫腔”是曲藝唱腔的重要特點。隨著時代的發展,坐唱藝術不再局限于一人演唱,而是逐漸發展為表演唱,將“手”“眼”“身”“法”“步”揉到曲藝演唱中,大大提升了包括青海下弦在內的曲藝的舞臺表現力,這種融入戲曲表演程式的曲藝藝術,是時代的需要,也是青海地方曲藝發展與創新的必由之路。

青海下弦是坐唱形式,一般是藝人或愛好者之間相約,居家或在公園、廟會等場所進行演唱,以自娛為主,也常被邀請到婚喪場合演唱。截至目前,青海下弦及其他曲種活動場所主要是曲藝茶社,西寧市茶社主要集中在湟中區、湟源縣、大通縣等西寧市周邊地區,這里環境閑適,適合品茶酌酒、唱曲談心,這成為曲藝人打發農閑的首選娛樂消遣活動。

三、結語

青海下弦無論是其歷史流變還是音樂形態的改革與創新,始終在不斷地吸收、融合眾家之長來完善自身的藝術內涵,使其最終能從簡單的坐唱藝術成為具有一定表演程式的成熟地方曲藝。但是受曲種自身特點、生存環境的變化和表演群體的特殊性等因素的制約,青海下弦的演唱目前正處于青黃不接的處境,不少藝人中的佼佼者相繼故去,下弦的傳承已經到了瀕危狀態,亟待搶救和保護。筆者認為應從三方面來做好青海下弦的保護與傳承:首先,要加強對傳承人的保護和評選。青海下弦唯一一位國家級傳承人已于2022年去世,省、市級傳承人也處于空缺狀態,該項目目前已無代表性傳承人,因此,亟需培養和評選出青海下弦各級代表性傳承人;其次,加大對包括青海下弦在內的青海地方曲藝的宣傳力度,通過多種途徑開展有效宣傳,如媒體宣傳、巡演、培訓等手段全方位推進,力爭將地方曲藝以“走出去”形式進行宣傳;其三,對它的研究要從縱橫角度全面切入,不能僅停留在表象的認識,應從民俗學、人類學以及社會學等角度去深度探討。在新時代背景下,如何使青海下弦及其他曲種煥發新的生命力,關鍵在于曲藝藝術依然需為觀眾服務,將當代觀眾的審美需求注入其中,才能使青海下弦再次出現在大眾視野和文化生活中。

參考文獻:

[1]中國曲藝音樂集成編輯委員會.中國曲藝音樂集成·青海卷[M].北京:中國ISBN中心.1998.第762頁.

[2]王文韜.平弦音樂的淵源、特征及其他[J].黃鐘(武漢音樂學院學報).2003(3).

[3]蘇娟.青海下弦文化功能探析[J].長春大學學報.2021(3).

(作者單位:西寧市文化館)