高頻術語視角下計算機輔助語言學習領域的熱點研究

朱君輝 王曉菀

摘 要:自20世紀60年代以來,計算機輔助語言學習作為信息技術與語言學的交叉領域,取得了迅速發展,呈現出多元化的趨勢,同時也涌現出大量術語。文章基于數據驅動的方法,以Web of Science數據庫收錄的SSCI期刊中2015—2022年間發表的關于計算機輔助語言學習的1034篇文獻作為數據源,運用文獻分析工具CiteSpace對高頻被引文獻及高頻關鍵詞術語進行可視化分析,從術語角度對計算機輔助語言學習領域的研究熱點及未來發展趨勢進行概括與分析,以期勾勒出當前國際計算機輔助語言學習領域研究的整體輪廓。通過分析發現,近8年該領域主要圍繞計算機網絡技術應用、計算機輔助語言學習與語言習得、計算機輔助語言學習與教學3個主題展開。

關鍵詞:計算機輔助語言學習;高頻術語;研究熱點

中圖分類號:H083; P315.69文獻標識碼:ADOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2023.03.010

Abstract:Since the 1960s, computer assisted language learning (CALL) has made rapid progress and showed a trend towards diversification, and a plethora of terms emerged at the same time. Based on a datadriven approach, we take 1034 publications on computerassisted language learning in SSCI journals included in the Web of Science database from 2015 to 2022 as a data source, and uses the CiteSpace to visualize and analyze highfrequency cited literature and highfrequency keyword terms. We summarize and analyze the research hotspots and future trends in the field of computerassisted language learning from the perspective of terminology. The analysis shows that the research area focuses on three main themes: computer network technology applications, CALL and language acquisition, and CALL and teaching.

Keywords: computer assisted language learning; highfrequency terms; hot researches

收稿日期:2022-10-31修回日期:2023-02-22

基金項目:全國科學技術名詞審定委員會項目“術語視角下計算語言學領域的研究熱點與發展方向研究”(WT2021005)

0 引言

計算機輔助語言學習(computer assisted language learning, CALL)起源于美國,指“對計算機在語言教學應用中的探索和研究”[1]。近年來,隨著計算機領域與教學理論的并行發展,CALL作為信息技術與語言學的交叉領域,取得了長足的進步,涌現出大量研究成果。

目前,較多學者對CALL領域的現有研究成果進行了分析和評述。如Hubbard總結了2000—2003年間刊登在4種計算機輔助語言學習期刊上的78篇文獻的研究對象的特點[2];鄭春萍以2010—2014年間CALL領域相關論文的關鍵詞為基礎,報告了5年中其國際動態與研究熱點[3];尹婷、焦建利通過分析國際CALL領域權威期刊LLT中的文獻,總結了CALL研究方法在4個維度上的新進展,對目前CALL領域的研究方法做出了系統闡述[4]。

上述研究對于推進CALL研究具有重要意義,但已有研究成果大多關注其發展歷程、研究方法和研究對象,目前仍缺乏對該領域高頻術語的研究,以及從術語視角對其研究熱點與最新趨勢的追蹤與解讀。基于數據驅動的術語分析能夠對學科領域的動態發展和演變起到較好的揭示和印證作用,隨著人們對語言學習中計算機技術應用的認識不斷深入,整體了解CALL領域的高頻術語是順應國際發展趨勢、正確把握研究方向的基礎。

因此,本文將在此前研究的基礎上分析2015—2022年間CALL領域的相關文獻,對該領域的關鍵詞進行聚類分析,以高頻術語為視角確定該領域近8年來的研究熱點和發展動向。

1 研究基礎

1.1 數據來源

本文以Web of Science 數據庫核心合集數據為數據來源,以“computer assisted language learning”為關鍵詞進行檢索,文獻類型設定為論文,通過以下標準來篩選文獻:

(1)2015—2022 年(4 月)期間發表;

(2)寫作語言為英語。出于對術語進行統一翻譯的目的,本研究剔除了其他語種的文章;

(3)專注于CALL的研究。本研究剔除了檢索結果中包含的少量醫學、建筑領域的文章;

(4)被社會科學引文索引(SSCI) 收錄。在 SSCI 期刊上發表的文章通常會使用嚴格的標準進行審查并在該領域具有較高的影響[5]。本次篩選只選擇論文(包括在線發表的論文),不包括書評、評論、社論等其他類別。根據上述標準進行過濾后,最終篩選出 1034 篇有效文獻作為本文的研究樣本。

1.2研究方法

本文采用文獻計量分析的方法,利用CiteSpace可視化軟件,展現CALL領域的研究現狀與發展趨勢。CiteSpace 是由美國德雷克塞爾 (Drexel) 大學陳超美教授開發的基于 Java 語言的可視化軟件,以科學知識為對象,通過數據挖掘和分析,以圖譜的形式顯示知識的發展進程與結構關系[6]。

本研究思路如下:首先利用文獻共被引分析,析出若干高頻文獻,通過對高頻被引文獻的研讀總結出關注的應用領域;其次對文獻中高頻度、高中心性的關鍵詞進行分析,形成關鍵詞共現知識圖譜,通過詞頻探測技術總結主要研究方向,并分析近8年的突現關鍵詞;最后總結出每個研究方向下的熱點術語,探索并解讀CALL領域的研究熱點,進而探索該領域近8年來的研究前沿。

2 近8年文獻計量分析

2.1 近8年研究論文數量分析

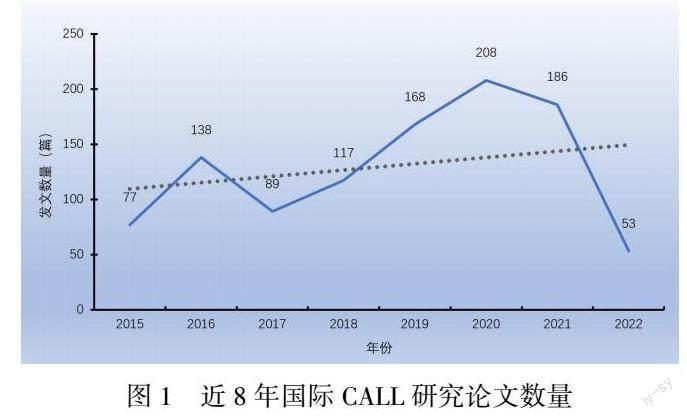

圖 1 呈現了近 8 年國際 CALL 研究論文數量的趨勢。 自2016年發文量達到小高峰之后,2017—2020年發文量逐步攀升,可知這幾年為 CALL 的迅速發展階段。2022 年的文獻統計時間截至 4 月份,已經接近 2015 年全年的發文量。文獻年發表量的穩定表明這一時期CALL 研究處于持續發展階段。

2.2 高頻共引文獻分析

論文的被引頻次能夠在一定程度上反映出論文的受關注程度,高被引論文一般是具有奠基性作用的重要論文或關注研究前沿與熱點的高質量論文。1973年,美國情報學家Small首次提出文獻共被引(cocitation)的概念,作為測度文獻間關系程度的一種研究方法[7]。兩篇或多篇論文同時被后來一篇或多篇論文所引,則稱這兩篇論文構成共被引關系。利用 CiteSpace 對檢索文獻進行共被引分析,得出國際CALL研究共引文獻知識圖譜,如圖 2 所示。圖中節點的大小代表文獻被引次數,節點越大表明該篇論文被引用的次數越多,節點之間的連線表示兩篇文獻的共現情況, 線條越粗,說明文獻之間的相關性越高。表1 展示了CALL研究中前 10 篇高被引文獻。

2.3 文獻關注應用領域分析

通過對這 10 篇文獻的研讀,我們發現這些文獻涉及的主題包括:移動輔助語言學習、混合學習、數據驅動學習、真實學習環境、學習效果、自動語音識別、多對多協作寫作等方面。其中第一篇總結了截至2014年語言學習領域5種主要的第二語言和外語學習技術,即移動學習技術、多媒體學習和社交技術、語音到文本、文本到語音識別、基于數字游戲的學習技術,為后續的研究提供了重要信息[8] 。

可以看出,計算機輔助學習的研究一方面從技術入手,如AR、VR等運用最新技術優化學生的學習環境,或以人機交互的方式提高學生的學習效率;另一方面則是以學習方法與主體作為突破口,探究語言教師和研究人員如何將技術納入教學實踐或研究議程中,探究學生本身的情感和動機等。這些論文作為計算機輔助學習領域最有影響力的文獻對后續研究起到了指引作用。

3 高頻關鍵詞分析

關鍵詞是為了文獻標引工作從報告、論文中選取出來的用以表達全文主題信息的詞語,能夠鮮明而直觀地體現文章主題,關鍵詞在文獻中出現的頻次可以在一定程度上反映該詞所表征的內容在其相應領域中的受關注程度。

為了更準確了解當前國際CALL的主要研究方向與發展歷程,本文從高頻關鍵詞共現圖譜與聚類分析、關鍵詞時間線圖譜分析、關鍵詞突現分析3個角度進行總結。在CiteSpace的參數設置中將“Time Slicing”(時間跨度)設為2015—2022,“Years Per Slice”設置為1。在“Term Source”(術語來源) 中選擇“Title”“Abstract”“Author Keywords (DE)”和“Keywords Plus (ID)”,“nodetype”則設定為“keyword”。同時,將top N設置為50,表示在生成的演化時區圖譜中僅顯示在該研究領域中發文量排在前50的高頻詞或相關主題。

3.1 高頻關鍵詞共現圖譜與聚類分析

3.1.1 高頻關鍵詞共現圖譜分析

圖3的關鍵詞共現圖譜呈現了自 2015 年以來國際CALL研究的主要方向。依據圖譜數據,表2列出了排名前10的高頻關鍵詞。

將檢索術語“計算機輔助語言學習(83次)”及其上位術語排除后,頻次前10的關鍵詞及出現頻次如表2所示,根據高頻關鍵詞分布狀況可初步預測:CALL的研究集中于技術、學習主體、教學主體3個維度,關注學生借助計算機等相關技術習得二語(尤其是英語)過程中的表現和態度。

3.1.2 高頻關鍵詞共現聚類分析

關鍵詞聚類圖譜有利于清晰地展示CALL領域的研究熱點分布,為了挖掘CALL領域關鍵詞之間更深層次的關系,本研究采用對數似然率算法(LLR算法)對共現關鍵詞的詞間關系進行聚類。聚類圖的兩個顯著指標是模塊值(Modularity,Q值)與平均輪廓值(Mean Silhouette,S值),通過Q值和S值可以判斷聚類效果。當Q值大于0.3時證明劃分的類別是顯著的,當S值大于0.5時認為聚類合理,當S值大于0.7時則說明聚類的效率較高。

圖4為關鍵詞聚類圖譜,包括16個主要聚類,每個聚類代表了CALL領域的一個熱點研究話題,圖譜共有 342個網絡節點,2298條連線,Q值和S值分別為0.767和0.908,表明本研究聚類結果合理。16個聚類分別是:聚類#0第二語言習得(second language acquisition)、聚類#1 混合學習(blended learning)、聚類#2數字素養(digital literacy)、聚類#3人工智能(artificial intelligence)、聚類#4學習分析學(learning analytics)、聚類#5整合技術的學科教學知識(technological pedagogical content knowledge)、聚類#6翻轉課堂(flipped classroom)、聚類#7優化課堂教學(improving classroom teaching)、聚類#8 遠程學習(distance learning)、聚類#9 機器學習(machine learning)、聚類#10閱讀理解(reading comprehension)、聚類#11聽力(listening)、聚類#12教育技術(educational technology)、聚類#13數據驅動學習(datadriven learning)、聚類#14 移動輔助語言學習(mobile assisted language learning)、聚類#15 計算機中介傳播(computermediated communication)。

依據關鍵詞共現及聚類索引結果,這16個聚類可歸納至“計算機網絡技術應用”“計算機輔助語言習得”“計算機輔助語言教學”3個主題,其中聚類#2數字素養、聚類#3人工智能、聚類#4學習分析學、聚類#5整合技術的學科教學知識、聚類#8遠程學習、聚類#9機器學習、聚類#12教育技術、聚類#13數據驅動學習、聚類#14移動輔助語言學習和聚類#15計算機中介傳播聚焦于計算機網絡技術應用,探索更加適用于語言學習的計算機技術及智能輔助工具。聚類#0第二語言習得、聚類#10閱讀理解和聚類#11聽力聚焦于計算機輔助語言習得,聚類表明英語作為第二語言的研究熱度較高,且研究者更關注閱讀理解和聽力等語言技能的習得。聚類#1混合學習、聚類#6翻轉課堂和聚類#7優化課堂教學聚焦于計算機輔助語言教學,探討如何借助計算機工具優化課堂教學的模式及形式。

3.2 關鍵詞時間線圖譜分析

分析關鍵詞時間線視圖,有利于探究研究主題的變化范圍、研究內容的關聯性和傳承性規律以及研究熱點的演化軌跡[9]。圖5是CALL領域高頻關鍵詞的時間線圖譜,從關鍵詞發展的時間序列來看,許多中心度強的高頻關鍵詞在2015年或更早之前就已出現,這表明CALL領域的相關研究方法和研究理論成熟,研究內容穩定且系統性強。近8年研究熱點主要圍繞“計算機網絡技術應用”“計算機輔助語言習得”“計算機輔助語言教學”3個子領域展開,且3個子領域齊頭并進,相互影響,不斷深化。隨著計算機技術的發展,2019年以后出現了“虛擬現實(virtual reality)”“人機交互(humancomputer)”“深度學習(deep learning)”等術語,這類研究為CALL領域提供了前沿技術支持。同時,“計算機輔助語言學習教師教育(call teacher education)”“翻轉課堂(flipped learning)”等術語的出現,揭示了語言教師的教學方式和教學理念、教師與學生的關系也在不斷創新。

3.3 關鍵詞突現分析

突現詞是某個特定時段內突然大量增多的關鍵詞,關鍵詞突現可以看出某一階段的研究熱點及熱點的演變[10]。圖6展示了2015—2022年突現性高的前30個關鍵詞,表明2015—2022年間,CALL領域研究熱點豐富,集中在計算機技術、教學主體、教學內容3個方面。就計算機技術而言,隨著網絡發展,web2.0時代的到來使社交網絡、社交媒體等技術和工具廣泛應用于教學中。2018年以前,研究者更多關注學習者這一主體,學習者的認知過程、參與度等是研究的主要內容;2018—2022年,教師作為教學主體之一受到更多的關注,教師的教學方法、教學策略、教學形式對學習者的影響成為研究熱點話題。就教學內容而言,前期的研究熱點集中于學習者的讀寫能力和演講能力,后期的研究熱點集中于學習者的聽力理解能力、口語能力、詞匯學習能力。

4 研究熱點

結合前文關鍵詞聚類的結果,可把近8年CALL研究的熱點問題概括為3個方面:計算機網絡技術應用、計算機輔助語言習得、計算機輔助語言教學。本節將從以上3個方面出發,從術語角度解讀國際CALL領域的研究熱點。

首先,對文獻中所有關鍵詞進行匯總,統一英文大小寫、合并同義詞以及縮寫,去重后得到關鍵詞共1135個。人工篩選出其中的術語,不是完整術語的從文中索引補充完整,歸并相關或相似術語,統計所有術語在關鍵詞與摘要中出現的總頻次以及文獻年份。除去“CALL”本身以及其平行術語、上位術語后,對保留下來的術語進行歸納分析,并根據聚類圖譜各個類簇中的關鍵詞按照頻次排序,選取排名前

30的關鍵詞予以呈現并解析。排名未進入前30但與所述內容相關性較強或表示新技術、新現象的術語也將在解析中被提及。為避免因翻譯導致的歧義或多義現象,在分析過程中附上該術語的英文表達。

4.1 計算機網絡技術應用

CALL的發展與計算機網絡技術的進步密不可分。自20世紀60年代在美國興起以來,CALL領域就一直致力于探索和研究計算機應用于語言教學的相關問題。該方向排名前30的高頻術語如表3所示。

葉麗珍[11]從計算機和網絡技術不斷進步的角度將CALL的發展分為3個階段:大型計算機階段(mainframe computer stage)、智能化發展階段(artificial intelligence stage,簡稱AI階段)和萬維網階段 (WWW stage)。由于各項技術和應用的側重點不同,CALL在其發展的過程中逐漸擴展出許多不同的子領域,典型的子領域包括移動輔助語言學習(mobile assisted language learning,MALL)、智能計算機輔助語言學習(intelligent computer assisted lan

(1)CALL

相較于其他子領域,2015—2022年的文獻中出現頻次最高的詞是“computer assisted language learning(CALL)”,與之相關的術語包括社交CALL(social computer assisted language learning,Social CALL)、交互式CALL(interactive computer assisted language learning,interactive CALL)、文化CALL(cultural computer assisted language learning,cultural CALL)等。Blake[12]在Technology for a Taskedbased Language learning curriculum一文中提到CALL在 CALL教程(tutorial CALL)和社交CALL(social CALL)兩種環境中的情境,在tutorial CALL環境中學生以自我指導的方式與數字材料進行互動和學習,而在social CALL環境中計算機主要提供了學生可以遠距離互動的媒介。Interactive CALL的優點是可以訓練學習者自己產生話語,然后對話語中的錯誤給予糾正性的反饋[13]。Cultural CALL的目的在于通過理解價值觀(文化、道德)如何注入語言和生活,從而深化對CALL的研究[14]。由此可見,CALL的發展越來越關注遠程學習的方式和人機互動的過程,CALL不僅輔助學習者掌握基本的語言技能,還輔助其掌握相關文化。

(2)移動輔助語言學習

21世紀初,隨著移動技術的出現和發展,智能手機、MP3、iPad等大量移動設備的涌現使得人們對移動輔助語言學習(MALL)的研究興趣日益高漲。Chinnery[15]將MALL解釋為“通過使用手持移動設備輔助或增強的語言學習”。MALL的研究一直主要圍繞移動設備、移動學習的技術和方法等內容進行,近8年內的文獻中與MALL相關的關鍵詞術語有移動學習(mobile learning,Mlearning)、移動應用(mobile application)、移動設備(mobile devices)等。Ruofei Zhang 與 Di Zou[16]通過回顧技術增強語言學習(technology enhanced language learning)領域10個被廣泛認可的期刊中的57篇文章,發現使用移動應用程序(mobile application)是移動學習的主要方法,且數字游戲元素經常被整合到移動輔助語言學習中去有效改善學習體驗,激勵學習者的動機。Shadiev等[17]梳理了2007年至2016年3月發表的37篇關于真實環境中移動語言學習的期刊文章,這些文章表明智能手機和個人數字助理(personal digital assistants,PDA)是最常用的設備,學習者的語言技能和對移動學習的感知能力是最流行的話題。Burston[18]的研究也表明智能手機、平板電腦、電子字典、數字音樂播放器和個人數字助理都是MALL中常用的移動設備。

2015—2022年間,有關MALL的研究更加聚焦,集中于研發相關的移動程序或游戲。Eunhye Grace Ko與Kyu Yon Lim[19]設計了WikiTalki這一移動應用程序并驗證了其有效性。該程序是一種課堂輔助工具,可以擴展學生的語言練習實踐機會并使他們獲得同伴們對其演講表現的反饋。Christos Troussas等[20]設計了Quiz Time這一基于智能移動游戲的學習應用程序,用于評估和提高學習者的相關知識。除此之外,學習者對MALL的態度和評價也越來越重要。Talip Gonulal[21]開發了一種衡量語言學習者對MALL態度的工具來評估MALL在教學中的有效性和可接受度。

(3)智能輔助語言學習

智能輔助語言學習(ICALL)從20世紀70年代后期至80年代初期的CALL領域發展而來。ICALL的側重點在于將人工智能與CALL系統相結合,提供與學生智能交互的軟件,靈活、動態地反映學生的學習進度。在近8年的文獻中,與ICALL相關的術語有自然語言處理(natural language processing,NLP)、人工智能(artificial intelligence,AI)、機器學習(machine learning)、智能教學系統(intelligent tutoring system,ITS)、深度學習(deep learning)、排序學習(learningtorank)、人工神經網絡(artificial neural network,ANN)、數據挖掘(data mining)、個人智能代理(personal intelligent agents)等。依據術語可以發現,近8年ICALL的研究集中在人工智能的技術和應用兩方面。

就技術而言,自然語言處理近年來一直是人工智能領域的熱點,機器學習、深度學習和排序學習的方式被越來越廣泛地應用到自然語言處理中來獲取語言知識。應用方面,智能教學系統(ITS)和個人智能代理(PIA)是近年來ICALL主要研究的應用系統。個人智能代理是一種智能操作并使用自然語言來幫助用戶的軟件系統,目前市場上最常見的產品有谷歌助手、Alexa、蘋果的Siri和微軟的Cortana。智能教學系統是一種可以即時提供給學習者指令和反饋的計算機系統,它最大的優勢在于可以實現一對一的個性化輔導。近8年智能教學系統的研究集中于具體工具的研發及效果的評估上。Christos Troussas等[22]提出了一個針對二語習得的自適應操作和評估智能電子學習系統,該系統同時使用混合模型和推理系統進行錯誤檢測識別(MDI),以適應學習者的學習需求。Baker等[23]評估了智能教學系統的適用性和可行性,以提高拉丁語二年級英語學習者在科學和社會課程中的詞匯和語言水平。José Paladines和Jaime Ramírez[24]對智能輔導系統中對話系統過去20年的研究項目進行了綜述,研究表明大多數智能輔導系統是針對大學層面的科學、技術、工程和數學等課程開發的,使用對話系統可以幫助學生通過應用規則解決問題。

(4)計算機中介通信

計算機中介通信(CMC)是一個總稱,指人類通過計算機進行的通信,依據用戶是否在同一時間點進行交互可分為兩種模式:同步通信(synchronous CMC)和異步通信(asynchronous CMC)。同步通信是實時發生的通信,主要包括各種類型的基于文本的在線聊天、計算機、音頻和視頻會議。異步通信是參與通信的各方在不同時間點發生的通信,主要包括電子郵件、討論論壇和郵件列表。計算機中介通信的出現改變了計算機在20世紀末的應用,從2015—2022年的術語來看,計算機中介通信技術應用于語言教學主要有兩種模式:多媒體(multimedia)和社交媒體(social media)。

近8年計算機中介通信在ICALL中的研究側重于對多媒體教學有效性的評估和檢測。Saad Alzahrani與Leah Roberts[25]通過實驗證實了多媒體在L2詞匯教學中的有效性,Ruofei Zhang 和 Di Zou[16]通過回顧相關文獻總結了多媒體在語言學習過程中產生的積極影響。從近8年的術語來看,應用于教學中的社交媒體主要包括谷歌鏡像(Google Images)、推特(Twitter)、臉書(Facebook)等網站。除此之外,隨著虛擬現實(virtual reality,VR)和增強現實(augmented reality,AR)技術以及人機交互(humancomputer interaction,HCI)模式的不斷提高和發展,遠程學習(distance education)、在線學習(online learning)和基于游戲的語言學習(gamebased language learning)的方式更加普遍。除了學習模式的改變,許多以計算機為基礎的教學資源和工具也被廣泛地應用于教學活動中,如網絡資源(online resources)、學習者語料庫(learner corpus)、自適應超媒體系統(adaptive hypermedia systems,AHS)、自適應教育系統(adaptive educational systems)、手寫文本識別(handwritten text recognition,HTR)、自動問題生成(automatic question generation)等。

4.2 CALL與語言習得

該類別主要包括聚類#0第二語言習得、聚類10#閱讀理解、聚類11#聽力3個聚類。Hardisty 和Windeatt[26]認為,CALL作為一門新興的交叉學科,除了受計算機軟硬件發展的影響外,還受到相關學習、教學理論的影響和制約。該方向排名前30的高頻術語如表4所示。

(1)習得語言

CALL領域關于習得語言的研究主要可分為5種:母語習得(native language learning)、外語習得(foreign language acquisition)、第一語言習得(first language acquisition)、第二語言習得(second language acquisition/second language learning)與多語習得(multilingual language acquisition)。母語和外語是按國家的界限來劃分的,母語是指本國、本民族的語言;外語是指外國的語言。一般情況下,母語是人們的第一語言,但不能等同。第一語言和第二語言是按人們獲得語言的先后順序來區分的兩個概念:第一語言指出生以后首先接觸并獲得的語言,第二語言指在獲得第一語言以后學習和使用的另一種語言。幼兒出生以后同時獲得兩種或兩種以上的語言叫雙語或多語現象[27]。

關于母語學習的研究集中于兒童早期語言學習(early language learning)與學術語言學習(academic language)兩方面,如學術英語寫作(English academic writing)。在二語習得中,英語作為第二語言(English as a foreign language)的研究較為成熟,以英語為研究對象的文獻有459篇;漢語作為第二語言的研究,相關文獻有84篇;西班牙語作為第二語言的研究,相關文獻有39篇;日語作為第二語言的研究,相關文獻有25篇;法語作為第二語言的研究,相關文獻有19篇;德語作為第二語言的研究,相關文獻有16篇。

(2)習得語言技能

CALL的應用價值集中體現在兩方面:一是促進學習者四大基本語言技能(聽、說、讀、寫)的提高;二是促進學習者在三大主要領域(語音、詞匯、語法)的提高[28]。

計算機在輔助語言學習的過程中,可以根據學習者的需要設計出相應的程序并完成相應的輔導任務。Mike Levy和 Glenn Stockwell[28]在書中向讀者展示了哪些領域的技術運用較強(比如語法和詞匯教學),同時也指出了哪些領域的技術運用在當時的發展階段仍受到限制 (比如會話和發音訓練)。

在詞匯、口語、閱讀、寫作等各種語言技能的提高方面,部分學者專注于提高一種技能,有些則注重多種語言技能的提高。CALL經過多年的發展,四大基本語言技能中與計算機結合最為成熟的是計算機輔助口語學習,有147篇文獻以此為主題,其中14篇研究發音訓練系統(computer aided pronunciation training/teaching,CAPT)。目前,ICALL的研究聚焦在英語語言技能的提高上,如英語作為第二語言的發音(English L2 pronunciation)與英語作為第二語言的口語(second language speech)研究。隨之產生的術語有自動語音識別(automatic speech recognition, ASR)、自動發音錯誤檢測(automatic pronunciation error detection, APED)、發音錯誤檢測(mispronunciation detection)、計算機輔助韻律訓練(computerassisted prosody training)、連續語音識別(continuous speech recognition)等。相應地,口語訓練也出現了一批計算機輔助系統,如英語發音系統(English file pronunciation)、口語對話系統(spoken dialogue systems)、基于計算機的口語測試系統(computer based oral language testing system)。

相比于口語學習的研究,計算機輔助二語聽力學習(L2 listening)的研究則較少。除了屬于聽說練習的會話研究之外,聽力理解(listening comprehension)與聽力技能(listening skill)訓練與計算機輔助學習結合的力度較小,相關研究中未出現成熟的技術或系統。且均為英語作為第二語言的學習,未出現其他語言。

閱讀理解(reading comprehension)是四大技能訓練中必不可少的。近8年涉及閱讀理解的文獻研究對象主要為二語閱讀(L2 reading),研究內容為計算機輔助閱讀干預(computerassisted reading intervention)、移動輔助英語二語閱讀(mobileassisted EFL reading)、元認知閱讀策略(reading metacognitive strategy awareness, RMSA)、同步聽讀(reading while listening to texts, RWL)、視頻輔助閱讀(audioassisted reading)、電子書閱讀(ebook reading)、在線閱讀(online reading)等。同步聽讀即同步突出顯示單詞(視覺)與其發音(聽覺)的過程,最為明顯的應用是借助同步聽讀軟件提高兒童的閱讀理解能力。除了技術之外,還有文獻研究了外語閱讀焦慮(foreign language reading anxiety)現象,外語閱讀焦慮是外語學習中表現出的消極情感,Lee認為,由于閱讀通常由個人私下完成,遇到困難時學習者容易出現焦慮情緒,產生自卑[29]。

“讀”與“寫”密不可分,除了閱讀之外,計算機輔助寫作的研究也層出不窮。與學習者寫作訓練相關的研究有186篇,在近8年內分布均勻,大多集中于二語寫作(L2 writing/second language writing)、合作式寫作(collaborative writing)、學術寫作(academic writing)與計算機輔助語言測試(computer aided language testing)中人機交互的作文評估,尤其是英文寫作(EFL writing),方法部分借鑒自可讀性評估(readability estimation)領域。直到2022年3月底,有10篇文獻提出了作文自動評估(automated writing evaluation,AWE/automated essay evaluation,AEE)、作文自動評分(automated essay scoring, AES),計算機輔助寫作方面的研究成為近兩年的熱點。

在四大語言技能中,學者更關注口語和寫作技能的提高。分析其原因,一是相比于其他的語言技能,這兩項與技術的結合更為密切,技術提供的幫助更多;二是語言教育更加注重語言輸出,而寫作和口語就是語言輸出的主要方式。

與10年前不同,近兩年會話分析(conversation analysis)、語用能力(pragmatic competence)與文化也逐漸得到學者的關注。“文化”作為第五語言技能受到的關注很少,目前與計算機的結合最為薄弱。在本研究選取的文獻范圍內,僅有一篇聚焦文化層面,以中國傳統建筑為研究對象,為高級漢語學習者設計了名為“LiveCode”的應用程序,旨在提供身臨其境的語言文化學習體驗[30]。

關于語言習得的三大主要領域,計算機輔助語音與詞匯的習得在近8年的ICALL研究中占據了主要位置。經統計,在涉及三大領域的66篇文獻中,語法學習有12篇, 詞匯學習(lexical analysis / secondlanguage vocabulary learning)有23篇,語音學習有31篇。其中,學者主要通過詞匯知識量表(vocabulary knowledge scale,VKS)和單詞識別測試(word recognition test,WRT)來衡量詞匯習得的程度。

4.3 CALL與教學

該類別主要包括聚類#1 混合學習、聚類#6翻轉課堂、聚類#7優化課堂教學3個聚類。CALL領域的研究主要在高等教育水平進行,教學過程中學習者的個體差異,如學習者的年齡、熟練程度、態度等受到越來越多的關注。除此之外,教師對技術的態度及如何將計算機技術更好地運用到課堂中也是CALL的研究熱點,教師的教學策略隨著技術的發展不斷改變。隨著互聯網、多媒體等技術及建構主義理論的發展,學習者的主動性得到了極大的發揮,合作學習的理念也被廣泛應用于CALL領域中。這方面排名前30的高頻術語如表5所示。

(1)相關理論與方法

CALL自產生以來共經歷了3個發展階段:行為主義的計算機輔助語言教學(behavioristic CALL)、交際式計算機輔助語言教學(communicative CALL)、綜合性計算機輔助語言教學(integrative CALL)[31]。每個階段都有其相應的技術和理論支撐,3個發展階段分別對應行為主義學習理論、認知理論和建構主義學習理論。21世紀以來,多媒體和互聯網的普及為開發體現建構主義理論的學習環境提供了良好條件。基于語言學習的社會認知視角,綜合性計算機輔助語言教學觀點認為語言學習的重點在于學習者能在社交環境下輸出所掌握的語言。因此,建構主義理論尤其是社會建構主義理論,是當今CALL發展依據的主要理論。

近8年的文獻表明,CALL主要研究學習者對相關技術、工具或方法的態度并評估它們在教學過程中的有效性。學者在研究過程中用到的方法主要有定性研究(qualitative research)、復制研究(replication research)和元分析(metaanalysis)等。

除計算機技術以外,CALL領域涉及的理論主要來自教育學、教育心理學、傳播學。CALL的發展依賴技術支撐,更離不開語言教學領域的理論與方法。

(2)CALL與教學主體及教學方法

在教學方法上,體驗式學習(experiential learning)與協作學習(collaborative learning)是國內外學者在運用CALL理論指導學習實踐的基礎上摸索出的CALL環境下行之有效的學習新模式。所謂體驗式學習,是指通過親身體驗從閱讀、聽講、研究、探索等學習實踐中獲得知識技能的過程[32],由于體驗憑借的媒介在學習實踐中必不可少,體驗式學習更容易與計算機技術相結合。Hsiao等[33]將 3D 打印技術與體驗式學習策略 (ELS) 相結合,為工程預科學生設計了動手實踐課程。Rho等[34]在他提出的計算機輔助手語學習系統中,將虛擬現實和基于驗證的反饋作為工具來實現體驗式學習。Divekar等[35]推出了認知沉浸式語言學習環境(CILLE),通過與10名大學生進行為期7周的混合方法研究,將 CILLE 作為一種對外漢語 (CFL) 教育工具進行評估,統計學結果顯著。計算機技術為學生的親身體驗提供了支撐,體驗式學習的媒介從利用平面媒體發展到立體媒體,再到3D打印技術、人工智能 (AI)、虛擬現實(VR)和擴展現實(XR)等。

CALL課堂與傳統課堂有所不同。在傳統課堂教學中,教師是知識的傳授者、教學的絕對主導者,監控教學活動的進程;學生是知識傳授的對象,是外部刺激的被動接受者,始終處于被動地接受狀態。而 CALL課堂教學強調以學習者為中心,培養自主學習者(learner autonomy),強化學生的自主學習和獨立意識,改變過去被動接受的狀態,讓學生積極、主動地習得語言。傳統的講授式課堂上,學生的學習圍繞教師所講授的內容來進行,學生的能力是影響學習效果的決定性因素,決定了學生能夠在多大程度上理解教師所傳授的內容。在新型的教育環境中,學生往往需要通過自己的探索達到對知識的理解和應用,因此學習者對學習的全心投入水平成為最重要的影響因素。學習過程越以學生為中心,學生越需要對自己的學習過程負責,對學生自我監控能力的要求也越高。

因此,近年來關于翻轉課堂(flipped classroom)與基于游戲的學習(gamebased learning)的研究逐步升溫。這些新穎的教學方式有助于推動學生成為課堂的主體,從而提高教學的效率。Fathi與Ebadi[36]探討了翻轉課堂對英語作為外語 (EFL) 的學生全球寫作表現和寫作復雜性、準確性和流暢性 (CAF) 的影響,實驗表明,翻轉課堂在英語學生的整體寫作表現和寫作流利度方面效果顯著并優于非翻轉課堂。Xue與Dunham[37]通過實驗表明,基于SPOC的翻轉課堂教學模式不僅能獲得學生的積極認知,而且有助于提高學生對發音知識的學習和發音的正確性。Wang等[38]針對澳大利亞一所城市大學創建的名為中國島 (CI) 的學習資源探究學生的看法,表明學生歡迎 CI 提供的在課堂外探索中國文化和語言的體驗式學習機會,通過游戲對現實生活交流中復雜的語用問題有了更多認識。總的來說,教育技術幫助教師更好地組織、呈現有意義的學習材料,幫助學生積極主動地參與學習,從而促進有意義的學習。

關于教學主體的研究集中在學生與教師的身份轉換、二語教師教育、學習者的個體差異等。Yang與Kuo[39]通過對 10 名學生進行教師培訓,轉換學生與教師的視角和角色,促使學生參與協作和體驗式學習,展示了10名學生教師的教學理念對教學策略的改變,從而為終生學習過程中的新教學策略提供見解。學習者個體的能力與特性也影響其學習與發展的結果。根據Drnyei關于語言學習者個體差異構成要素的論述,語言學習者的個體差異(individual difference)一般表現在性格、學習動機、自我效能感、學習風格、認知風格、語言學習策略、自主學習能力、學習焦慮、創新能力、交際意愿、自尊等方面[40]。其中,關于學習焦慮(anxiety)、學習動機(motivation)與自我效能感(selfefficacy)的研究較為充足,Hong等[41]發現,根據漢語學習的內在動機可以預測在線學習的自我效能感,而心流體驗與學習進度相關。

5 結語

本文以 2015—2022 年 Web of Science 數據庫中的相關論文為數據基礎,以可視化軟件CiteSpace 為研究工具,分析這一時期內CALL領域的進展與成效,最終得出如下結論:

(1)近年來CALL的研究熱點集中于以下幾個方面:“第二語言習得”“混合學習”“計算機技術”“計算機輔助教學”“閱讀理解”“聽力”“數據驅動”。理論研究側重于“建構主義”和“自主學習”,教學實踐模式和策略研究包含“在線學習”“翻轉課堂”等,其中“第二語言習得”具有高中心性和延續性。教學結構從傳統的“以教為主”轉變為“以學生為主體,教師為主導”教學相長的結構,學生與教師的身份界限開始模糊。教學資源建設和應用研究重點在“語料庫”,同時開發建立各種數字平臺,將信息技術應用到課程中。

(2)研究前沿集中在創新教學模式、移動語言學習、數據驅動學習、基于游戲的學習、教師專業發展等5個問題。無論從宏觀大環境還是微觀的教學模式、課程模式及教師發展等,每個要素都刻著互聯網與社交網絡的烙印,技術引領研究前沿。國外學者的研究由技術理論向具體的移動輔助語言學習應用轉變,大量學者開始研究技術支撐下的應用如何影響學習者的情感因素(如動機、態度等個體差異)。2020年以來,新冠疫情極大地改變了正式教室和傳統學習環境,在線教學與在線學習成為不可阻擋的趨勢。這些新技術的綜合應用,學生對技術的接受度與熟悉度,未來 L2 學習環境中的技術可能性,以及隨之而來的挑戰與解決路徑,將是未來研究探討的重要內容。

(3)國際CALL研究總體呈良好的發展態勢,研究層面不斷深化。但研究場域集中于大學教育,中小學教育研究相對匱乏,需注意均衡化。

本研究選取的文獻來自Web of Science核心合集中被SSCI收錄的英文文獻,未被SSCI收錄的會議和期刊文獻未納入本次審查,這是本研究的局限所在。在未來的研究中,我們將關注國內的研究,結合中國知網(CNKI)、會議論文集以及其他期刊上發表的論文進一步分析國內CALL領域的研究態勢,以提供更為廣泛和詳細的信息。

參考文獻

[1] 德法伊. 外語教學法視域下的母語、外語和第二語言:兼議外語學習者的語言意識表征[J]. 傅榮,張丹,譯.法語國家與地區研究, 2022(1): 40-44,90.

[2] HUBBARD P. A review of subject characteristics in CALL research[J]. Computer Assisted Language Learning, 2005, 18(5): 351-368.

[3] 鄭春萍. 計算機輔助語言學習的國際動態與研究熱點:2010~2014年CALL論文關鍵詞分析[J].現代教育技術,2015,25(7):75-81.

[4] 尹婷,焦建利. 計算機輔助語言學習研究方法的新進展[J].外語電化教學,2018(5):8-12,18.

[5] DUMAN G, ORHON G, GEDIK N. Research trends in mobile assisted language learning from 2000 to 2012[J]. ReCALL, 2015, 27(2): 197-216.

[6] CHEN C. Searching for intellectual turning points: Progressive Knowledge Domain Visualization[C]//Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS),2004,101(S1):5303-5310.

[7] SMALL H. Cocitation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents[J]. Journal of the American Society for Information Science, 1973, 24(4): 265-269.

[8] GOLONKA E M, BOWLES A? R, FRANK V M, et al. Technologies for foreign language learning: A review of technology types and their effectiveness[J]. Computer Assisted Language Learning, 2014, 27(1): 70-105.

[9] 孫欣,詹青龍.高頻術語視角下對眼動追蹤技術研究文獻的可視化分析[J].中國科技術語,2021,23(1):71-80.

[10] 陳悅,陳超美,劉則淵,等.CiteSpace知識圖譜的方法論功能[J].科學學研究,2015,33(2):242-253.

[11] 葉麗珍. 計算機輔助語言學習初探[J].科技信息,2008(33):634,642.

[12] BLAKE R J. Technology for a taskedbased language learning curriculum[J]. Circulo de Linguistica Aplicada a la Comunicacion, 2018 (76): 67-80.

[13] KUWA R, KATO T, YAMAMOTO S. Classification of Utterances Based on Multiple BLEU Scores for TranslationGameType CALL Systems[J]. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems,2018,101(3):750-757.

[14] GILLESPIE J. CALL research: Where are we now?[J]. ReCALL, 2020, 32(2): 127-144.

[15] CHINNERY G. Youve got some GALL: Googleassisted language learning[J]. Language Learning & Technology, 2008, 12(1): 3-11.

[16] ZHANG R F, ZOU D. Types, purposes, and effectiveness of stateoftheart technologies for second and foreign language learning[J]. Computer Assisted Language Learning, 2020,35(2): 1-47.

[17] SHADIEV R, HWANG W Y, HUANG Y M. Review of research on mobile language learning in authentic environments[J]. Computer Assisted Language Learning, 2017, 30(3-4): 284-303.

[18] BURSTON J. MALL: The pedagogical challenges[J]. Computer Assisted Language Learning, 2014, 27(4): 344-357.

[19] KO E G, LIM K Y. Promoting English learning in secondary schools: designbased research to develop a mobile application for collaborative learning[J]. The AsiaPacific Education Researcher, 2022, 31(3): 307-319.

[20] TROUSSAS C, KROUSKA A, SGOUROPOULOU C. Collaboration and fuzzymodeled personalization for mobile gamebased learning in higher education[J]. Computers & Education, 2020, 144: 103698.

[21] GONULAL T. The development and validation of an attitude towards MALL instrument[J]. Educational Technology Research and Development, 2019, 67(3): 733-748.

[22] TROUSSAS C, CHRYSAFIADI K, VIRVOU M. An intelligent adaptive fuzzybased inference system for computerassisted language learning[J]. Expert Systems with Applications, 2019, 127: 85-96.

[23] BAKER D L, MA H, POLANCO P, et al. Development and promise of a vocabulary intelligent tutoring system for SecondGrade Latinx English learners[J]. Journal of Research on Technology in Education, 2021, 53(2): 223-247.

[24] PALADINES J, RAMREZ J. A systematic literature review of intelligent tutoring systems with dialogue in natural language[J]. IEEE Access, 2020, 8: 164246-164267.

[25] ALZAHRANI S, ROBERTS L. The effect of visuospatial designing elements of zoomable user interfaces on second language vocabulary acquisition[J]. System, 2021, 96: 102396.

[26] HARDISTY D, WINDEATT S. CALL[M]. Oxford: Oxford University Press, 1989.

[27] 劉珣. 對外漢語教育學引論[M]. 北京:北京語言文化大學出版社, 2000:1-4.

[28] LEVY M, STOCKWELL G. CALL dimensions: Options and issues in computerassisted language learning[M]. New York: Routledge, 2013:14-24.

[29] LEE J F. Clashes in L2 reading: Research versus practice and readers misconceptions[M]//Affect in foreign language and second language learning: A practical guide to creating a lowanxiety classroom atmosphere,New York: McGrawHill, 1999:49-63.

[30] HAN Y. Exploring multimedia, mobile learning,and placebased learning in linguacultural education[J].Language Learning & Technology,2019,23(3):29-38.

[31] WARSCHAUER M, HEALEY D. Computers and language learning: An overview[J]. Language Teaching, 1998, 31(2): 57-71.

[32] KOLB D? A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development[M]. London: Prentice Hall International,1983:1-416.

[33] HSIAO H S, CHEN J C, LIN C Y, et al. Using 3D printing technology with experiential learning strategies to improve preengineering students comprehension of abstract scientific concepts and handson ability[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 2019, 35(2): 178-187.

[34] RHO E, CHAN K, VAROY E J, et al. An experiential learning approach to learning manual communication through a virtual reality environment[J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2020, 13(3): 477-490.

[35] DIVEKAR R R, DROZDAL J, CHABOT S, et al. Foreign language acquisition via artificial intelligence and extended reality: design and evaluation[J]. Computer Assisted Language Learning, 2021-02-15.DOI:10.1080/09588221.2021.1879162.

[36] FATHI J, EBADI S. Exploring EFL preservice teachers adoption of technology in a CALL program: obstacles, motivators, and maintenance[J]. Education and Information Technologies, 2020, 25(5): 3897-3917.

[37] XUE X J, DUNHAM R E. Using a SPOCbased flipped classroom instructional mode to teach English pronunciation[J/OL]. Computer Assisted Language Learning, 2021-10-22.DOI:10.1080/09588221.2021.1980404.

[38] WANG Y J, GRANT S, GRIST M. Enhancing the learning of multilevel undergraduate Chinese language with a 3D immersive experience:An exploratory study[J]. Computer Assisted Language Learning, 2021, 34(1-2): 114-132.

[39] YANG Y F, KUO N C. New teaching strategies from student teachers pedagogical conceptual change in CALL[J/OL]. System, 2020-06-01.DOI:10.1016/j.system.2020.102218.

[40] DRNYEI Z. Individual differences in second language acquisition[J]. AILA Review, 2006, 19:42-68.

[41] HONG J C, HWANG M Y, TAI K H, et al. Intrinsic motivation of Chinese learning in predicting online learning selfefficacy and flow experience relevant to students learning progress[J]. Computer Assisted Language Learning, 2017, 30(6): 552-574.

作者簡介:朱君輝(1998—),女,北京語言大學信息科學學院碩士研究生。研究方向為智能輔助語言學習、語料庫語言學。通信方式:nysyzxzjh@163.com。

王曉菀(1998—),女,北京語言大學信息科學學院碩士研究生,研究方向為智能輔助語言學習、語言資源監測。通信方式:wxw2670526500@163.com。