鄉村振興背景下城市周邊城郊融合類村莊規劃策略研究

——以臨汾市三合村為例

1 引言

為解決好我國農業農村農民問題, 黨的十九大報告首次提出實施鄉村振興戰略[1]。 自此,中共中央 國務院先后印發了《鄉村振興戰略規劃 (2018-2022 年)》[2]《中華人民共和國鄉村振興促進法》《關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的意見》等一系列文件,提出推動“三農”實現“兩新”發展。

在鄉村振興戰略指引下, 自然資源部圍繞國土空間規劃體系,指出要統籌城鄉發展,促進城鄉融合,根據不同類型村莊發展的需要,有序推進各類村莊規劃的編制[3]。 城市周邊城郊融合類村莊,具有其自身獨特性,是破解城鄉二元結構、推進鄉村振興全面實現“兩新”發展的前沿陣地,研究此類型村莊發展特征與發展困境, 適宜地提出規劃規劃應對策略具有重大意義。

2 發展困境

2.1 人:人口城鄉間流動性大,受城市發展影響較大

一方面本村人口率先受到城市吸引,流入城市,成為城市常住人口; 另一方面該類型村莊憑借其便利的交通及較低的生活成本等優勢,成為城市遠郊村莊人口進入城市的中轉站。

2.2 產:產業發展方向不明確,產業發展聯動不足

在第一產業相對穩定發展的基礎上,第二、三產業呈現被動承接城市外溢產業的現狀,產業方向不明確,與城市產業發展并非主動聯系,更未能達到互動聯動的目標。

2.3 地:各類空間用地散亂,閑置用地問題突出

由于受到城市產業、資本以及城市需求等方面的影響,村莊內部呈現出各類空間交叉布局,各類用地散亂分布的問題。與此同時,因為對城市的單向依賴,導致產業用地受城市發展及市場經濟影響較大, 過程中呈現大量集體經營性建設用地的閑置問題。

2.4 人居環境:人居環境品質低,公共服務設施缺失

由于該類村莊建設發展在城市與鄉村間徘徊, 缺乏對于村莊人居環境管控與引導,使得整體風貌較差,人居環境品質較低。 同時,受到周邊城市公共服務設施的影響,村莊公共服務設施呈現衰敗凋零之勢。

3 規劃轉變與應對策略

3.1 規劃轉變

3.1.1 轉變1:規劃對象是村莊

城市周邊城郊融合類村莊的規劃對象是村莊,而非城市。規劃不應按照傳統城市粗放擴張做法對其進行建設用地的粗暴顛覆,也不應該按照新農村建設模式盲目擴張與推倒重建,而應回歸“鄉村”本質,以存量提質為主,體現該類村莊空間的獨特魅力與價值。

3.1.2 轉變2:規劃視角是城鄉融合

該類村莊規劃的重點在于促使城與鄉之間各類要素的雙向平等流動,而非單純地就村莊規劃村莊。 因此,規劃應站在城鄉融合視角,研究城鄉互補互動內容與方式,搭建城鄉要素互動互融的平臺;應重點提升村莊內生動力,加強區域分工,變被動為主動,促進形成城鄉發展共生體。

3.1.3 轉變3:規劃管控是剛彈結合

“剛”即是要明確底線,嚴守永久基本農田與生態保護紅線,嚴控建設用地指標約束及違法占地,明確產業發展負面清單;“彈”即是要留有余地。 面對該類村莊未來發展中的各類不確定性,用地布局要適度留白,用途管制要復合利用。

3.2 應對策略

3.2.1 強化村民的歸屬感與主人翁意識

村莊建設發展應回歸村民自身, 以人為本, 以村民為核心,強化村民的歸屬感與主人翁意識。 一方面,明確村民訴求,廣泛聽取村民意見, 讓村民深入參與到村莊的發展及規劃中來;另一方面,吸引人才下鄉的同時,培育新時代村民,與村莊產業發展相結合,通過“村莊學堂”“網課教學”等線上線下形式,對村民進行生產服務技術與素質拓展培訓,提高村民本地生產生活能力,把“人”留住。

3.2.2 提升城鄉產業的互補聯動性

產業是鄉村振興的基礎, 該類村莊發展強調城鄉產業互補聯動。 因此首先,應立足村莊實際與自身特征,研判城鄉及區域產業發展,搭建城鄉產業互補聯動關系,促進各類產業聯動融合發展。 其次,研判新興產業發展前景,促進傳統產業向“新產業”“新業態”轉型升級,形成綠色循環產業體系。

3.2.3 強化村莊空間與用地的集約化

結合“三線”劃定,對村域生態空間、農業空間以及建設空間進行梳理,調整三大空間的規模結構與空間布局,優化村域整體土地資源結構;通過農用地內部結構調整,整合當前散亂分布的各類用地,提升土地資源利用集約利用水平;結合產業布局以及設施配套,積極盤活存量空間,對存量用地進行再利用。

3.2.4 增強村莊環境與設施的宜居性

深挖并彰顯城市周邊村莊的稀缺性以及空間特征, 著重提升并塑造良好的村莊風貌、宜居的公共空間、整潔的衛生環境;在設施配套方面,補齊設施短板,提升設施配置水平,優先與城市實現設施的共建共享。

4 規劃實踐——臨汾市三合村村莊規劃

4.1 三合村概況與問題梳理

三合村是臨汾市段店鄉下轄行政村, 毗鄰臨汾市中心城區,是由原東鄧村、西鄧村以及東孫村合并而成。 該村莊土地平坦,交通便捷,西側毗鄰國道G108,省道S332 從村南側穿過。 經統計,村莊常住人口2 524 人,共755 戶。 在堯都區區域村莊分類中,將該村莊確定為城郊融合類村莊。

經過充分調研與分析,三合村存在以下問題:第一,城鄉互動不足,城鄉產業關聯度不高,與城市實際需求脫節,產業發展方向不明;第二,閑置用地問題嚴重,造成土地資源的浪費;第三,人居環境品質有待提高。

4.2 村民主體,編制有人情味的人本規劃

村民積極參與村莊規劃編制全過程的同時, 村莊規劃也要讓村莊發展“后繼有人”。 規劃通過對現狀村莊人口數量、質量、結構分析,結合村莊未來發展,通過規劃為創業就業提供空間,為“資本下鄉”提供機會,促使“原農村人”回流,促進“新農村人”引進,使得村莊永葆生機。

4.3 產業聯動,發揮村莊互補性優勢

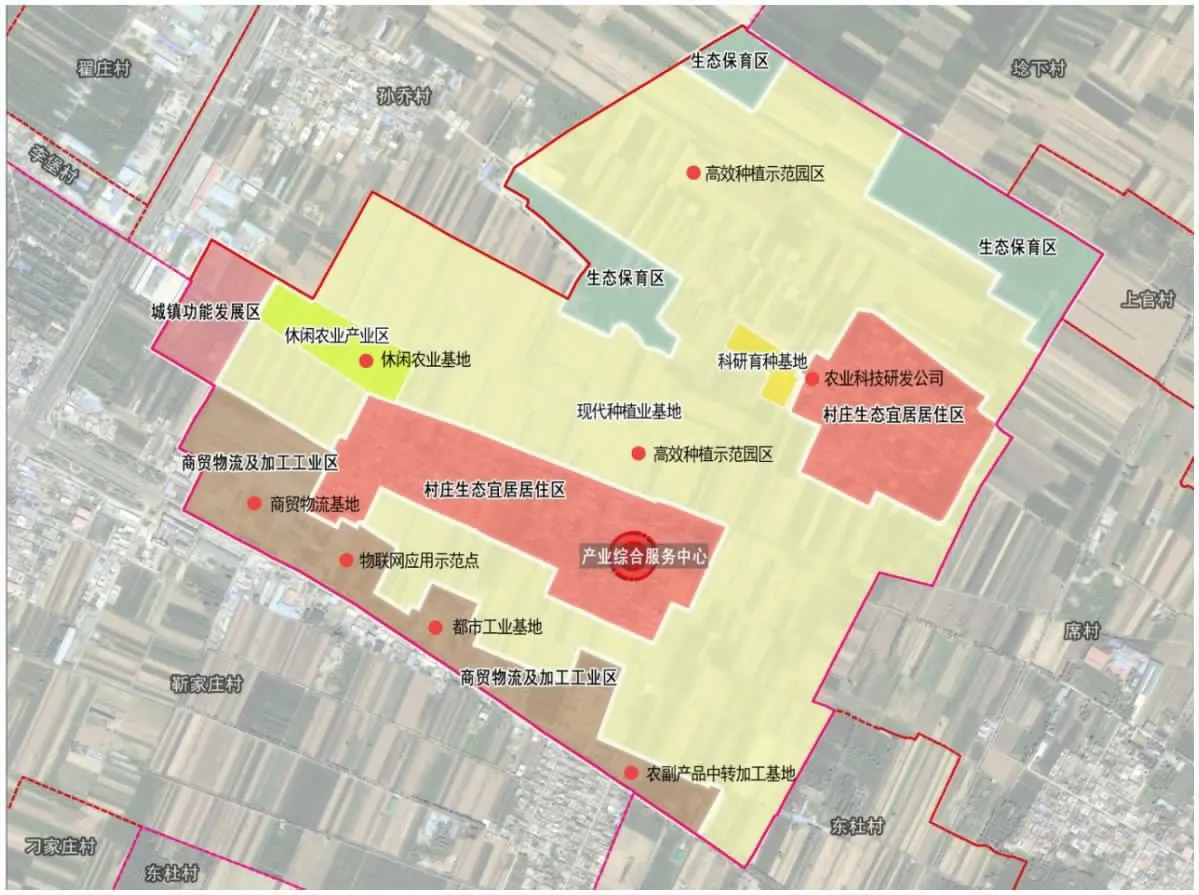

基于對區域產業區塊分析、 市場需求分析以及對城鄉發展優劣勢的判斷,得出三合村應彰顯自身產業優勢,與城市進行互補聯動發展。 三合村城鄉關系互動圖如圖1 所示。

圖1 三合村城鄉關系互動圖

穩固提升第一產業:科技增效,積極發展都市農業為主的現代農產品種植,啟動智慧大棚種植及高標準農田建設,推進基地集約化、數字化改造,打造高效智慧農業示范園區;同時,結合“農耕體驗+ 休閑采摘”等休閑農事活動,推動休閑農業基地建設。

按需調整第二產業:積極承接城市產業、資本、技術等要素,利用存量用地挖潛,廢棄地調整,發展以都市工業;同時,延伸產業鏈條,推進第一、二產業融合發展,積極發展農產品加工產業,配以加工、展銷、配送等功能設施,推動農副產品中轉加工基地建設。

著力發展第三產業: 依托現有商貿物流企業進行數字賦能,充分發揮城與鄉的銜接中轉作用,對現有商貿物流產業進行整合與提升,建設都市型商貿物流基地;融合第一、二、三產業發展,打造農業物聯網應用示范點,穩步推進鄉村經濟健康有序發展。 如圖2 所示。

圖2 三合村產業發展布局圖

4.4 土地整治,構建高質量空間格局

4.4.1 國土空間梳理與用地整合

規劃為優化國土空間與用地結構, 破解當前零散分布的瓶頸問題,對三合村生態空間、農業空間以及建設空間進行梳理,并對各類用地進行整合。

生態空間與農業空間: 嚴格承接上位規劃確定的永久基本農田保護紅線,規劃將村域內具有重要生態功能,需要嚴格保護的限制開發區域劃定為一般生態空間, 將水土資源及光熱條件較好、 適宜發展現代化農業生產的區域劃定為一般農業空間。 通過“進出平衡”“占補平衡”、農用地內部結構調整等手段,本著集約化、高效化的目的,優化生態及農業空間,并對各類生態用地、農業用地進行調整整合。

建設空間: 嚴格落實山西省農村房屋建筑 “四辦法一標準”,承接落實市、區兩級國土空間總體規劃確定的城鎮開發邊界,基于三合村現狀建設用地分析、村莊發展研判與規模預測,轉變無序擴張的傳統思路,以存量提質為主導,加強低效用地再利用,合理妥善安排各類鄉村振興發展用地等。

4.4.2 存量用地挖潛與盤活

在建設用地存量提質的整體思路下,在村莊原有建設用地基礎上,深度挖掘存量低效用地,不改變其位置和面積,對其進行盤活與再利用。 規劃挖掘三合村低效建設用地3.073 5 hm2,用于支持新產業、新業態以及公共設施配置等。 規劃在其中預留1.466 3 hm2留白用地,用以應對今后發展的不確定性。

4.5 設施提升,塑造高品質生活空間

4.5.1 道路提升

規劃在對村內道路進行平整硬化的基礎上, 銜接中心城區道路網系統,重點打造3 條橫向交通聯系,即對S332 省道進行拓寬提質改造,對村北路以及東孫中路進行提質改造。

4.5.2 設施提升

按照《社區生活圈規劃技術指南》要求,增補村莊層級公共服務設施,重點對三合村的學前教育、養老以及便民商業設施進行增設,其余各等級各類設施與城市臨近社區統籌布置;積極與城市對接,對村莊設施進行提質升級,不斷加強市區與村莊之間各類市政基礎設施的共建共享。

4.5.3 村莊風貌與公共空間提升

保持村莊現有空間格局以及村莊所依存的農田、 林地等自然環境; 保留傳統民俗活動以及其所涉及的傳統生產生活空間。 以節儉為原則,摒棄當前效仿城市化、硬質化的景觀做法,因地制宜提升改造村莊整體風貌。 規劃對村內閑置用地進行再利用,改造成為文化活動廣場、健身公園及小游園等,提升公共空間品質。

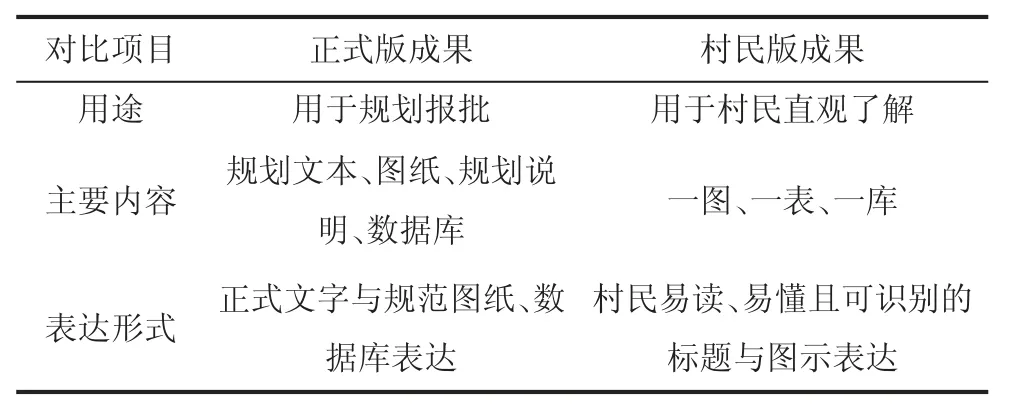

4.6 精細管控,體現規劃治理效用

為有效指導三合村規劃建設與發展,提高鄉村治理能力,一方面,對規劃控制內容進行精細化引導與管控,通過單元圖則及地塊圖則雙層控制, 對建筑風貌及公共空間改造等進行針對性引導與管控; 另一方面, 精簡實用性村莊規劃成果表達,形成“正式版”與“村民版”兩套形式成果(見表1),最后將規劃成果納入“一張圖”實施監督平臺,各級政府進行實時監督與及時反饋。

表1 “正式版”與“村民版”規劃成果對比表

5 結語